关于俑

张宁

前段时间有部非常流行的小说《盗墓笔记》,里面写到了五花八门的盗墓手段。盗墓,从来都不是一个新鲜话题。电影、电视剧、戏剧、小说,古今中外,都有关于盗墓的作品。据传,历史上最早被盗的墓,是商汤的陵墓,距现在大概有3600年了,可以说,有了墓葬,就有了盗墓者。而吸引这些人做这件事的原因,就是墓室中的奇珍异宝,盗墓者想利用它快速致富。

古人认为人的生活有阴阳两个空间,阴阳间的生活要求是一样的,所以讲究“事死如事生”,就是对待死去的人,要像对待活着的人一样,吃穿用度一样都不能少。什么样的现实生活,就会有什么样的陪葬品。帝王的生活如何奢侈,是一般老百姓无法想象的。一般老百姓也有陪葬品,陶盆啊,陶罐啊,尽其所能吧。每朝每代包括现代,人们也都按照当时流行的器物来做陪葬物。从刀耕火种的农耕时代的用具,到电气化时代的器物。有电视的时候,做电视;有汽车的时候,做汽车。对于什么都可以随心所欲的帝王,就更不存在问题了。帝王可以把生前享用的一切都带入地下,也包括人。

作为中国历史上的第一个皇帝秦始皇(公元前259~公元前210年)的陵墓(简称秦陵)对世人的吸引力更大,尤其是在发现兵马俑之后,人们对它的关注度越来越高。但是,秦陵高大的封土堆下面到底是个什么样子,史学家司马迁在《史记》中曾做过描述。

他离那段时间比较近,或许相对准确吧!他说:始皇帝的陵墓里面深极了,有多深?已经挖透了三层地下水,再把铜熔化成液体,浇灌下去,做成铜墙铁壁的样子。关于陪葬品更是丰富多彩,难以计数,但司马迁的原话只有一句:奇器珍怪,徙臧满之。就凭这一句,我们可以想象到的是金山银山,珠宝成堆,豪华壮观。

秦王朝从落后的游牧民族发展过来,不一定有很精致的器具,但架不住秦统一中国后从六国掠夺的,或者六国的进贡。李斯《谏逐客书》中提到秦始皇所拥有的宝贝有昆山之玉,随和之宝,明月之珠,太阿之剑,纤离之马,等等。这些珍稀宝贝,既然李斯说秦始皇的皇宫里都曾有过,那么,贪婪的他把它们带到地下,也不是没有可能的。

除了陵墓里面埋藏的丰富,其他的,司马迁没说过,也没有任何人说过。但是,1974年,一个偶然的原因,秦兵马俑破土而出了,随即那些静悄悄沉睡了两千多年的奇迹,一个个又鲜活地回到了人们的视线之中。这些出土物是沉默的,但其中蕴含的海量的信息,却足以使人们在它们面前感到震撼和惊悚。整个埋藏简直是秦王朝现实世界的克隆。

在这本书里,我要介绍给大家的,只是秦陵所有出土物中的一类文物——俑。它们是威武雄壮的兵马俑;多才多艺的百戏俑;谦恭温顺的袖手俑;恪尽职守的御手俑;任劳任怨的养马俑;姿态各异的乐舞俑;轻松悠闲的养鸟俑以及这些俑所牵连出的文化内涵。

让我们先来看“俑”字本身的含义。“俑”,字典里的解释是古代陪葬用的“偶人”,就是用木头、金属或泥土制作成“人”的样子,也解释为“象人”。日本民间便将“俑”称作“人形”。

俑的出现,和早期的人殉有关。大概在新石器后期,在文明开化比较早的中国、埃及、印度、两河流域,就有了人殉的现象。用来殉葬的人,主要是墓主人生前的仆人,或者比较亲近的、受宠爱的人。中国在商的时候达到了最盛。根据殷墟考古发现,一个大墓的殉人多达一千人以上,甚至有数千人之多的。这是王墓。春秋末期的思想家墨翟(墨子,公元前480~公元前390年)在他的文章《节葬》中说:天子死后,杀掉的人多则数百,少则数十;将军大夫是多则数十,少则数个。说明上至君王,下至大夫,凡有权势的人死了以后,都要杀死很多人来为自己殉葬。

秦的各代君王也不例外。《史记·秦本纪》记载秦武公(公元前697~公元前678年在位)死时,殉葬人数是66人;秦穆公(公元前659~公元前621年在位)死时殉葬人数多达177人,其中就有当时有名的三位大臣奄息、仲行、鍼虎。因为这事,有人作诗咏叹,它就是收录在《诗经·秦风》中的《黄鸟》:

交交黄鸟,止于棘。谁从穆公?子车奄息。

维此奄息,百夫之特。临其穴,惴惴其栗。

彼苍者天,歼我良人。如可赎兮,人百其身!

交交黄鸟,止于桑。谁从穆公?子车仲行。

维此仲行,百夫之防。临其穴,惴惴其栗。

彼苍者天,歼我良人。如可赎兮,人百其身!

交交黄鸟,止于楚。谁从穆公?子车鍼虎。

维此鍼虎,百夫之御。临其穴,惴惴其栗。

彼苍者天,歼我良人。如可赎兮,人百其身!

这首诗一吟三叹,用黄鸟飞去又飞回的徘徊样子,抒发人们对秦大夫子车氏的三个杰出儿子的赞赏与惋惜。这首诗的大意是:黄鸟啊,你徘徊不止,飞去飞回,是想知道是谁跟穆公走了吗?他是子车家的儿子啊。他们都是百里挑一的人才啊。站在他们的墓穴边,浑身战栗。苍天啊,好人怎么这么不幸,如果可以代替,我们愿意用一百个去换。

这是当时人们对秦穆公以三位优秀将士陪葬的做法的痛惜和不满。秦穆公在秦国的君主中是以勤政爱民著称的,但是他也摆脱不了传统世俗的影响,做出了这样让人遗憾的事情。

随着社会的发展,人殉逐渐受到社会的批判。秦国到秦献公元年(公元前384年)发布命令禁止杀殉陪葬。但是杀人殉葬并没有绝迹。秦昭王的母亲宣太后,非常宠爱魏丑夫,临死时就想让魏丑夫给自己陪葬。魏丑夫很害怕,告诉了当时的大臣唐芮。唐芮劝阻说:“太后,您说人死后还知道外界的事情吗?”太后说:“不知道。”唐芮又说:“太后是很聪明的,明知道人死后什么也不知道了,为什么还要将自己生前所爱的人带到什么也不知道的地方去呢?如果人死后还知道外面的事情,您这样做,先王早已经生气了,太后您补救自己的过错还来不及呢,哪有时间再去和魏丑夫来往呢?”太后说:“是啊,说得很对。”宣太后还算明白,于是魏丑夫免于一死。没杀魏丑夫,不一定没杀别的人。这是秦昭王四十三年(公元前265年)的事情了,已经是战国晚期了。秦始皇死后葬于骊山,昏庸的秦二世胡亥,让始皇帝后宫中没有子女的宫人及修陵的工人去殉葬。那次死的人也很多,汉代刘向在《汉书》中记载:杀人数以万计。看来,理论与实际总是会有差距的,直到20世纪初,一些落后地区的权势人物还给活着的青年男女灌水银,让他们做金童玉女陪葬死者。这虽然是个别现象,也说明了传统的顽固。

春秋(公元前770~公元前470年)以后,进步的思想家都在反对以活人殉葬,开始了以俑代人。其实,早在《周礼·冢人》篇中,就有“及葬,言鸾车象人。”就是用俑和有鸾铃的车去陪葬。以仁政为主张的孔子(公元前551~公元前479年),对以俑作为陪葬品也不以为然。因为俑是人的样子,他认为这样也是不人道的,甚至口出恶言:始做俑者,其无后乎。借用现在的话大概就是:第一个想到做出人的样子的,让他断子绝孙好了。那时候可是“不孝有三,无后为大”的时代啊,这位以仁义道德为怀的老先生却捶胸顿足地诅咒人家,可见用人陪葬这件事让他多么火大了。但是,用俑来代替活人陪葬,总是一个进步。逐渐地为人们所接受,各朝各代不同地都有俑的制作,其数量、规模、种类,每个朝代都有自己的特点,考古发现也不断证实着这种发展。

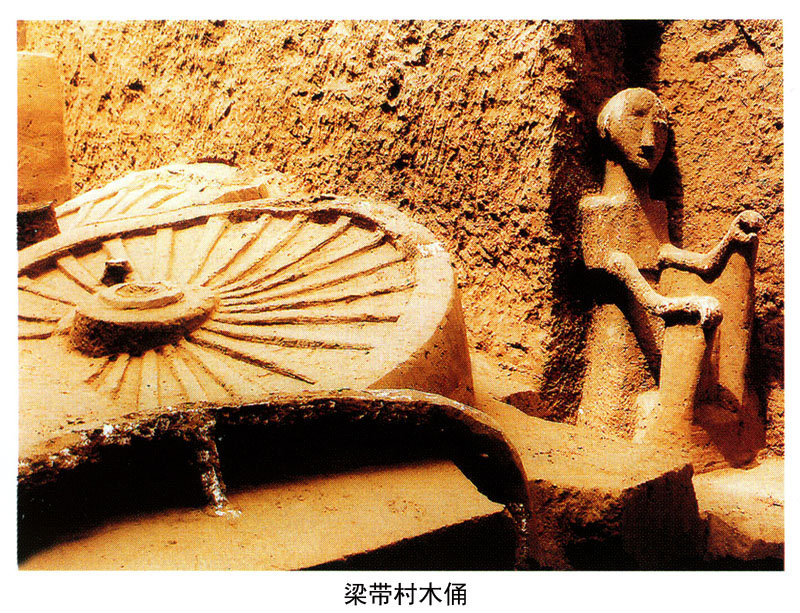

我国发现的比较早的木俑,是出土于陕西韩城梁带村502号墓的4尊木俑,高约80厘米,身上有红色的彩绘,双手作驾车状,它们比秦兵马俑早五百多年,比孔子说的“始做俑”还要早二三百年。

山东临淄郎家庄1号墓出土的成组的随葬陶俑,俑的形体很小,高度约10厘米左右,由于烧的火候比较低,出土时多数已经残损了。大概可以看出,这些俑的头上使用墨线勾画出眼睛眉毛,衣服上也有彩绘,有男俑,有女俑,男俑可能是武士,披着铠甲,拿着武器,女俑可能是奴婢伎乐等。

1990年,山东章丘女郎山战国中期墓1号陪葬墓内出土陶俑26尊,包括说唱俑、奏乐俑、舞俑、观赏俑,与乐器模型、代表祥瑞的鸟一起,构成一组表示乐曲演奏的场景。

山西长子县牛家坡7号晋墓内出土的一组春秋晚期的木俑,俑仅仅是用刀刮削出人体的形状,身穿长衣服,腰里扎着带子。和木俑同时处于墓内的,还有三具是活人殉葬的。

山西长治分水岭第14号墓内,出土战国早期陶俑1组18尊。其中有乐舞俑9尊,高度约为5厘米左右,乐俑是坐着的,手里的乐器没有了;舞俑双臂上扬做跳舞的样子。还有武士俑,高度7厘米左右,腰上佩剑,双手高举。

到了秦汉时期,俑的制作及种类进一步发展,秦代如真人般的陶俑;汉代更生活化更多造型更多质地的俑,反映着汉人的世俗生活:在咸阳杨家湾出土的一批兵马俑,反映着汉代的军事实力;汉景帝阳陵出土的俑群,是汉景帝时代的真实反映;徐州狮子山的俑群,内容丰富,更具有很高的艺术价值。东汉由于士族大地主的兴起,他们本身的生活更加奢侈,所以随葬的俑也更加丰富,同时更加世俗化。

魏晋时期,墓里陪葬品逐渐出现了固定的搭配,包括着铠甲的武士俑、镇墓兽、牛车鞍马,以及男女奴仆形象。在湖南长沙西晋墓中,除陶俑外还有青瓷俑,有数量较多的出行仪仗俑,包括盛大的骑乘和鼓吹行列,以及大量手持刀盾的赤足的步兵。另一些陶俑则作属吏和侍仆的形象,其中较突出的是双人对坐执笔书写的文吏俑。

在北方,从十六国开始,出现了甲骑具装俑。就是人和马都穿着铠甲。北魏以后,随葬的组合更加固定,一般包括3组:

1.镇墓俑,一个人面,一个兽面,两个高大的持盾甲胄武士俑。

2.出行仪仗,包括骑马的鼓吹乐队、甲骑具装俑、步行的属吏和仪仗队,还有持剑或背着剑囊的士兵以及牛车、骆驼等造型。

3.男女奴仆、歌舞和乐队。

隋唐时期沿袭前代的习俗,并有了新的发展,出现了三彩俑。俑的制作生动传神,且都高大雄健。

五代以后以俑随葬开始低落,明清时候就更少了,以至逐渐淡出历史的舞台。

很早的时候,人们也用俑字来作比喻,说事论理。《战国策》中的《齐策》一篇中说,齐国孟尝君要去秦国,很多人劝阻他,他都不听。苏秦便向他说:我来齐国时路过淄水河,看到泥土做的俑和桃木做的俑在对话,桃木俑说:你是河西岸的土,把你和成泥,做成人形,到了八月,天上下雨,水涨起来你也就坏了。泥俑说:不一定。我虽然会损坏,但仍然归到西岸的土。你是东园的桃木,刻削以后成了人形,雨水使淄水涨起把你冲走。你在水上漂来漂去,将漂到什么地方去呢?孟尝君听了苏秦的比喻,便放弃了去秦国的打算。战国法家人物韩非说:“象人百万,不可谓强。”就是说,(国家)有百万个像人一样的俑,也并不表示强大。

俑的质地较早时主要是木质和陶制的,后来又有了玉、石、金属等质地;从性别上分,有男俑、女俑;从种类上分,有家仆、武俑、乐俑等。所以,俑是对做成的像人样的陪葬品的总称。至于埋葬在墓中的其他物品,则不应称俑。兵马俑坑中的士兵可称俑,马就不可以。兵马俑,只是一个约定俗成的称呼。

俑作为陪葬品的出现,是时代的产物;最后的消失,也是时代的要求。留下来的各个朝代的或大或小、或精致或粗疏的各种质地的俑,或多或少地都反映着当时人们的思想、政治、经济、文化方方面面的内涵。因为俑是当时人社会生活的真实反映,我们现在看俑,就等于在直面古人,感受他们的喜怒哀乐,想象他的人生故事。

秦陵陶俑叙春秋/张宁著.—西安:西北大学出版社,2010.9

秦陵陶俑叙春秋/张宁著.—西安:西北大学出版社,2010.9