黄帝谱系的形成和演变析论

李桂民

在战国时期,出现了有关黄帝族氏源流的谱系,该谱系显著的特点就是把五帝三王统于一系,黄帝为始祖,其余皆为黄帝后裔。如何看待和理解这一传统谱系?下面拟作探讨。

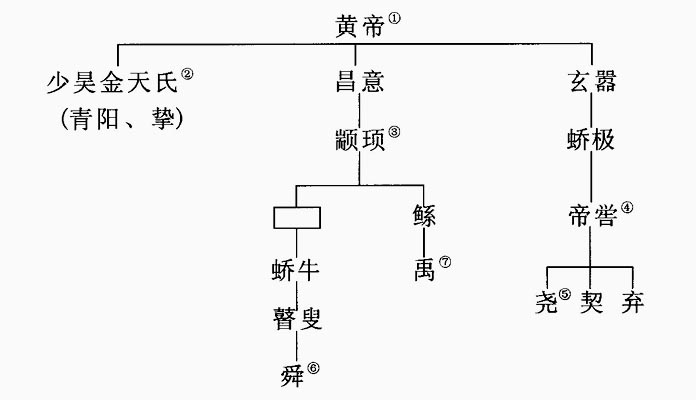

黄帝之名较早出现在先秦重要典籍《国语》和《左传》中,有学者认为黄帝之名西周已见,《逸周书·尝麦篇》是记载黄帝最早的文献。(李缙云编:《李学勤学术论文随笔·炎黄传说》,中国青年出版社,1998年,第17页)这些材料大都是时人对上古史事的追述和与祭祀相关的内容,其可信性是较高的。战国后期,在诸子百家竟言黄帝的文化氛围之下,出现了《五帝德》和《帝系》,后被收入《世本》和《大戴礼记》。《五帝德》假孔子与宰我问答的形式介绍了黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜五位传说中古帝的功德。《帝系》则赋予了颛顼、帝喾、尧、舜四位圣王和夏、商、周三代共同的族源,都是黄帝的苗裔。有关黄帝族氏源流谱系的始作俑者一般认为是儒家,但我们在儒家巨子孔子、孟子及荀子的言论和著作里,看不到有关黄帝的记载,只在《荀子》中有“诰誓不及五帝,盟诅不及三王,交质子不及五伯”之类的话语。因此,黄帝谱系具体出自何人之手,已经难以稽考。兹将《大戴礼记·帝系》记载的黄帝谱系图示于下:

从上图可以看出,在三支黄帝后裔中,世系显赫的只有昌意、玄嚣二系。除把儒家盛称的尧、舜、禹分别归到帝喾和颛顼门下外,还把夏、商、周三代的始祖归到二人户下,最后二源合一,都是出自黄帝。被列入此帝系的还有南方楚国的先祖,青阳一支则元世系记载。《世本》基本同于《大戴礼记》。此系谱以黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜为前后承袭的五帝,这个顺序同《国语·鲁语上》的记载相同,其辞曰:“黄帝能成命百物,以明民共财,颛顼能修之。帝喾能序三辰以固民,尧能单均刑法以仪民,舜勤民事而野死。”有种意见认为,这一较早五帝说是从《鲁语》中摘取五位古帝而成,此说颇有道理。但是这种五帝说和《国语·楚语下》的说法似乎不合。《国语·楚语下》载:“及少皞之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物……颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地通天。”据此可知,在传说的古帝颛顼之前还应有一个少皞。那么,《国语》前后的记载是否自相抵牾呢?事实上,《国语》前后的说法并不矛盾。《鲁语》中展禽所列举的都是些传说中的“法施于民”“以死勤事”“以劳定国”“能御大灾”“能捍大患”的上古帝王,故后世报焉。而少皞之时,九黎乱德而不能治,致使“民匮于礼,而不知福”、“祸灾存臻,莫尽其气”,(《国语·楚语下》)因此,是不在古之圣王之列的。如此看来,在《国语》作者眼里,黄帝与颛顼之间本应有少皞位置的,这是后世学者往往称信黄帝之后古帝应是少皞的滥觞。但旧注家认为少皞不著是因为不合五运之次,则是受了阴阳五行学说的影响。

同时这个世系与其他文献记载也不相同。《帝系》说“黄帝产玄嚣,玄嚣产蟜极,蟜极产高辛,是为帝喾”,“黄帝产昌意,昌意产高阳,是为帝颛顼,”又谓帝喾有后稷、契、尧、挚四子,颛顼产穷蝉和鲧,而《左传》云:“昔高阳氏有才子八人,苍舒、聵敳、梼戭、大临、尨降、庭坚、仲容、叔达,齐、圣、广、渊、明、允、笃、诚,天下之民谓之八恺。高辛氏有才子八人,伯奋、仲堪、叔献、季仲、伯虎、仲熊、叔豹、季狸,忠、肃、共、懿、宣、慈、惠、和,天下之民谓之八元。此十六族也,世济其美,不陨其名。”(《左传》文公十八年)和《帝系》无一相合。不仅如此,《大戴礼记·帝系》所述世系与《国语》也不相合,《国语》载黄帝有二十五子之多,提到名字的有青阳、夷鼓、苍林,(参见《国语·晋语四》)没有提到昌意和玄嚣这两支日后显赫的族系。另一部对上古传说人物多有记载的史巫之书《山海经》与之比较,歧异也较明显,简列其表以示比较:

与《大戴礼记·帝系》相比,二者都把颛顼和鲧说成是黄帝后裔,不同之处《帝系》中颛顼是昌意之子,在《山海经》中则变成了昌意之孙;《帝系》中鲧为颛顼之子,《山海经》则云为骆明之子,黄帝之孙;《帝系》中商、周始祖契、稷同为黄帝后裔,《山海经》则把两者摒弃于外,又把犬戎和北狄说成是黄帝后裔,把以黄帝直系后裔自居的姬周族归到帝俊的户下,《山海经》十六次提到帝俊,似乎比黄帝还要显赫。

但由于《山海经》历来被认为是“古之语怪之祖”,不为正统史家所重,其影响远逊于《帝系》。太史公写《史记》,取《大戴礼记》《世本》《尚书》《国语》等记载中的材料写成五帝、夏、殷和周本纪,《山海经》之说当被视为不雅训之列,弃而不取。司马迁在写作《五帝本纪》时,以《五帝德》中黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜为五帝,并把《帝系》中的青阳和玄嚣合一,认为玄嚣就是青阳,而东汉宋衷与晋皇甫谧又认为青阳也就是少昊。唐张守节《史记索隐》云:“今此纪下云‘玄嚣不得在帝位’,则太史公意青阳非少昊明矣。而此又云‘玄嚣是为青阳’,当是误也。谓二人皆黄帝子,并列其名,所以前史因误以玄嚣青阳为一人耳。”(《史记·五帝本纪·索隐》)宋衷和皇甫谧的玄嚣、青阳、少昊为一人之说,是由于最早的五帝排名中没有少昊引起的。《国语·楚语下》既说少昊是颛顼前继位的古代帝王,《吕氏春秋·十二纪》中另一新的五帝组合是太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼,也把少昊列为黄帝与颛顼之间的古帝。西汉末刘歆《世经》为了解决较早五帝说中又多出一个少昊的问题,于是把黄帝上升为三皇之一,以少昊、颛顼、帝喾、尧、舜为五帝,这是西汉以后占主导地位的三皇五帝组合。(三皇五帝说刘起釬先生考述甚详,参见《古史续辨》,中国社会科学出版社,1991年)但五帝三王同祖共宗的根基难以撼动,因此,必须解决少昊的身份问题,正好《帝系》中青阳没有世系,太史公又说“玄嚣是为青阳”,于是玄嚣、青阳和少昊三个本不相干的名字就被撮合在一起了。

同五帝三王的一元世系相反,东汉的王符依《吕氏春秋·十二纪》和《世经》以太昊、炎帝、黄帝、少昊和颛顼为五帝,把他们说成是其母华婿、任姒、符宝、女节和女枢分别感天而生,把后稷、尧、禹说成是太昊、炎帝、少昊的后嗣。感天而生的神话出自纬书,其世系说法因严重乖异于正统观点,未能得到时人和后人的附和,这也反映出以黄帝为始祖的万代一系的帝王谱系的影响日益根深蒂固。皇甫谧的《帝王世纪》虽然也保留有古代帝王感天而生的神话,不同的是《帝王世纪》中这些古帝王又都是有父的,其世系基本采用帝系的世系。暂且不论这种世系有多少可信的成分在内,这种感生神话的主要功用是“见其有天意”,是为神化当权者的统治服务的,也是建立在时人对宇宙和自然崇拜观念基础之上的。而且《帝王世纪》自太昊伏羲氏后的古帝都有在位年数,如黄帝一百年,颛顼七十八年,帝喾七十年,尧九十八年,舜三十九年,只有帝挚立不肖而崩,在位九年。这些传说古帝的在位年代可能来源有自,不应完全出于杜撰。在《帝王世纪》中,皇甫谧采用了帝系中挚为帝喾之子的说法,而不从《左传》少昊和挚为一人之说。(《左传》昭公十七年)

少昊是古注家议论较多的一个传说人物,随着注家的不同解释,从汉代起,少昊和青阳联系了起来,尽管间有反对此说者,但影响不大。北宋著名史学家司马光的《稽古录》中卷一至卷九虽无创新,但从他材料的取舍上,可以反映他的古史观,兹将《稽古录》中反映的帝王世系简示如下:

《稽古录》世系的主要特点在于认为青阳就是少昊,采纳了宋衷和皇甫谧之说,同时吸取了刘歆少昊即金天氏和《左传》中少昊名挚的说法,并没有采用司马迁、宋衷、皇甫谧等人玄嚣蟜为青阳的说法。这样,东夷的少昊在以治史严肃著称的司马光著作中也冠冕堂皇地成为黄帝后嗣了,其位置排在了颛顼之前。《国语·晋语四》载黄帝二十五子,从上面所述可以看出,后世显赫的只有昌意和玄嚣两支,清代马驌《绎史》曾收录各文献中对黄帝世系的记载,作黄帝世系图,其图如下:

马驌《绎史》中的黄帝世系图极力搜括了《国语》《通鉴外纪》《山海经》《路史》和纬书中的有关记载,对传说中的黄帝二十五子,仍不能做到尽数罗列,只好以余子失名作结。尽管在黄帝世系上说法不同,但是在正统史观下的黄帝世系,如《大戴礼记》《世本》《稽古录》《绎史》等书中的帝王谱系并没有本质上的区别,都是尊奉黄帝为始祖的一元古史系统。虽然出现了《山海经》和《潜夫论》与一元古史系统不同的说法,但由于五帝三王同出一系的帝系,出现以后被收入《世本》和《大戴礼记》,后又被司马迁据以写作《史记》,无疑又抬高了这一世系的地位,再加上《山海经》和《潜夫论》本身的局限,其古史系统在历史上并没有产生什么大的影响。一元谱系的盛行,和统治阶级的推崇是分不开的,但这种谱系的产生,则又有着深刻的社会历史根源。

五帝三王同祖共宗的说法是不能自圆其说的,这套古史系统是战国晚期人为的编排,今天已成为研究古史学者的共识。事实上,早在古代,具有远见卓识的史家对传说时期的材料是有区别地对待的,司马迁《史记·三代世表》虽然按《世本》和《大戴礼记》的基本世系编定,但在摒弃了谱牒年数的同时,交待写作的原则是“疑则传疑,盖其慎也”。司马光《稽古录》自伏羲到周威列王虽系补写,但选材之谨慎也是有目共睹的。唐代刘知几的《史通》说太史公《史记·五帝本纪》无所取,观点虽有以偏概全之失,却已注意到了旧古史的许多不可信之处。这套反映黄帝族氏源流的谱系真正被打破,则是近代古史辨派的功绩,顾颉刚先生是其中最杰出的代表。顾先生的疑古思想是对郑樵、姚际恒和崔述等人思想的继承和发展,他提出的打破四项非信史的基本观念,即打破民族出于一统的观念、打破地域向来一统的观念、打破古史人化的观念、打破古史为黄金世界的观念,其理论在今天仍有重要的指导意义。(顾颉刚:《答刘胡两先生书》,《古史辨》第一册)19世纪三四十年代的傅斯年的《夷夏东西说》、蒙文通的《古史甄微》、徐旭生的《中国古史的传说时代》,就是民族由一统到多元观念转化的产物。但同时也应看到,各个民族之间并没有像楚河汉界般那样清楚的分野,往往是在同一地域范围内,多个民族混居其上。有史可证,在春秋战国之际,在天下之中的伊、洛之间还生活着一支强盛的族群雒戎。而骊山之下的骊戎更是颠覆西周国祚的主要力量。

民族出于多元的观念也得到了考古学文化的证明,各地史前文化往往是自成体系的,具有不同的文化内涵,用同一文化名称命名不同地区的考古学文化并不科学,如考古学上已经用山东龙山文化、河南龙山文化和陕西龙山文化来取替统一的龙山文化称谓,又进一步把河南龙山文化划分为五种不同类型,都是建立在民族的多元性认识基础上的。

传说中的黄帝时期相当于父系公社阶段,而关于黄帝战功的传说,反映出这一时期正处于军事民主制阶段,即我国历史上的英雄时代。黄帝四妃之说又说明当时部族的首领可能实行多妻制,而对于广大的氏族成员来说,对偶婚可能已转向比较固定的一夫一妻制。仰韶晚期和龙山早期的墓葬中的夫妻合葬墓就是固定婚制的表现,而成年男子与婴儿合葬,则透露出父权的建立。那么,在这一阶段,有没有可能产生可靠的个体家庭的系谱呢?恩格斯曾对希腊人有过精辟地分析,他说:“与原始形态的氏族——希腊人像其他凡人一样也曾有过这种形式的氏族——相适应的血缘亲属制度,使氏族一切成员得以知道相互的亲属关系。他们从童年时代起,就在实践上熟悉了这种对他们极其重要的事物。随着一夫一妻制家庭的产生,这种事物就湮没无闻了。氏族名称创造了一个系谱,相形之下,个体家庭的系谱便显得没有意义。这种氏族名称,现在应当证明具有这种名称的人有共同世系;但是氏系的系谱已经十分湮远,以致氏族的成员,除了有较近的共同祖先的少数场合以外,已经不能证明相互之间有事实上的亲属关系了。”(恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第四卷上,第98—99页)这说明在个体婚制确立不久情况下,不可能有个体家庭的系谱流传下来,后人奉为远祖的人物,实质上是部族的名称,或者是部族首领沿袭的称号,如果是部族首领因循称号,则把其看作部族的代称也未尝不可。

三代以前古史中的父子关系,实质上是族与族之间的关系,即使是某个部族与另一个部族间确曾存在血缘上的联系,那也只能是族与分族的关系。在口头传说和文献记载中,人名、地名、族名不分是司空见惯的现象。在黄帝时代,“习惯的由同一家庭选出他们的后继者的办法,特别是从父权制确立以来,就逐渐转变为世袭制,人们最初是容忍,后来是要求,最后便僭取这种世袭制了”,(恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第四卷上,第160—161页)颛顼、帝喾、尧、舜、禹“禅让”,其实质是部落首领交替充当中原盟主,(周苏平:《尧、舜、禹“禅让”的历史背景》,《西北大学学报》1993年第2期)是部族外部对盟主的僭取。有研究者发现,陶寺五座随葬鼍鼓、特磬的大墓,显示出死者似乎同是一家族的几辈人,同时又都是部落中执掌大权的显贵。陶寺墓地揭示,这时已有了实际上的“世袭”。五代首领相继出自同一家庭,延续时间在百年上下,这和文献记载的尧、舜、禹“年龄”均达百岁相合。(参见李学勤主编:《中国古代文明与国家形成研究》,云南人民出版社,1997年12月,第209—210页)黄帝谱系中某位古帝在位时间,往往是若干首领的积年,也是该族的历史上最为兴盛的阶段。这一发现,对于我们上面的认识提供了有力的支持。所以,“我们只要把握住不明社会发展史的古代史家常误把氏族部落系谱当作家谱的情况……就能剥去后代史家们强加给原始社会氏族、部落之间的帝王家谱式外壳,就可以清楚地看出这种系谱所反映的一个民族族源关系”。(徐杰舜:《汉民族发展史》,四川民族出版社,1992年,第32页)既然这种系谱反映的只是族源关系,那么为什么要把传说古帝和三王都归于黄帝一系呢?我们在否定了其作为个人世系存在的合理性以后,作为族谱考察,是否具有合理内核呢?严格地讲,从族源上把古帝和三王都归于一系是不科学的,但从社会心理来分析,它反映了人们心理上的一种认同感。战国时期由于列国间长期兼并战争,出现了区域性统一的政治格局,各国间政治、经济、文化方面联系的加强,特别是婚姻关系的纽带作用,各民族间隔阂和界限日益消除,雅言成为黄河中下游的通用语言,就连南方的楚国和北方中山都甚谱中原文化,华夏民族的队伍不断壮大。因此,统一的即将来临和一些民族对自己上古族源的不甚明了,以及通婚所带来的血缘亲属关系的扩展,促使认同感产生。因此,五帝三王同宗共祖谱系的出现,是战国时期民族融合的历史背景在意识形态领域的反映。

选自《中国石油大学学报》(社会科学版) 2005年第2期

黄陵文典 黄帝研究卷/《黄陵文典》编纂委员会编.—西安:陕西人民出版社,2008.03

黄陵文典 黄帝研究卷/《黄陵文典》编纂委员会编.—西安:陕西人民出版社,2008.03