您现在的位置:首页 > 文献辑录 > 史著、史论 > 抗日战争时期中国解放区农业大生产运动

第五章 改良耕作 提高农业技术:第二节

张水良

第二节 改良耕作 产量激增

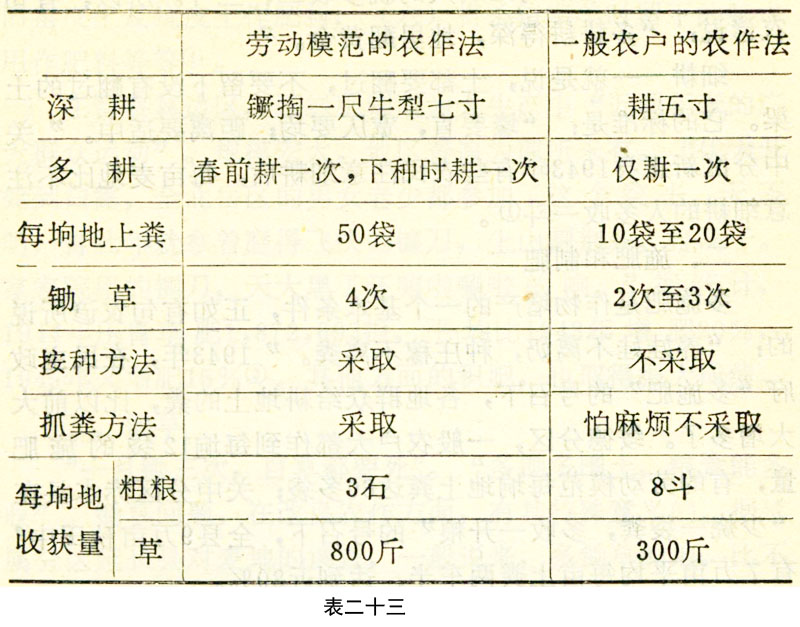

改良农作法,是在我们当时的条件下,实事求是,因地制宜,把农民中现有的那些“高明的较进步的耕作方法,在广大群众中普遍的推广起来”①,以提高农业技术,增加作物产量的一个切实有效的办法。如1944年4月2日《解放日报》《边区改良农作问题》一文曾这样写道:“增加粮食产量,做到‘耕三余一’或‘耕二余一’②有两种:第一个办法是扩大耕地面积(主要是开荒),第二个办法就是改良农作法(包括耕地、施肥、锄草、选种、修改地形等),可是第一个办法只能在有荒地的地区实行,第二个办法却在全边区各地都行得通,所以改良农作法,应当是实现党的备荒号召的主要办法之一。”据当年统计,陕甘宁边区共有耕地1,250万亩,如果用改良农作方法,做到每亩增产细粮一升,那么全边区就可增产细粮125,000石,可供83,333人一年食用(每人一年以1石5斗计)。特别是以劳动模范的农作法和一般农户的农作法对比,更是向人们提出改良农作法,提高农业生产技术在农业生产上的重要性(见表二十三)③:

由此可见,改良农作法,对于增加产最是起着很大作用的。每垧地多收粮2.2石,即增加了275%,多收草500斤,即增加了166%。

陕甘宁边区改良农作法主要有几个方面:

一、深耕

它包括多耕、犁深、细耕。

多耕——它的要求,即不但要在春耕前,先空耕一次,特别要秋翻地。秋翻地可以集肥,灭虫,促进土壤风化,使来年春耕时土松易犁,省工,便利耕作。绥德分区清涧县新舍区辛家沟1943年的庄稼,每垧地平均比别个村子多收五升细粮,其原因之一,便是全部耕地,1942年都曾秋翻过一次。所以,群众中流传着一句农谚说:“你有粮食仓,我有秋翻地。”

犁深——据当时各地劳动英雄的耕作经验,犁地都深到七、八寸;有的荒地,也开到三、四寸深,有时甚至掏到一尺深。三边分区定边县有位劳动英雄的麦地,年年要翻起生土,结果每垧地平均比别人的就多收二、三斗。所以,有句农谚说:“多耕耕得深,地里翻黄金。”

细耕——就是说,土都要翻过,不要留下没有翻过的土梁。它的标准是:“壕要直,宽仄要均;距离要适中。”关中分区新正县1943年有些农民注意细耕后,每亩麦地比不注意细耕的人多收一斗④。

二、施肥和制肥

多施肥是作物增产的一个基本条件,正如有句农谚所说的:“养娃娃不离奶,种庄稼不离粪。”1943年,在民主政府“多施肥”的号召下,各地群众给耕地上的粪,比以前大大增多了。绥德分区,一般农户大都作到每垧12袋的施肥量,有的劳动模范每垧地上粪达60多袋;关中分区赤水县在“少烧一袋粪,多收一升粮”的号召下,全县9万亩秋田中,有7万亩平均每亩上粪两车半,达到近80%。

要多施肥就要多制肥。制肥有二种,一种是积肥,一种是造肥。

先说积肥。在民主政府的“天天垫圈”“人人拾粪”的号召下,有些地区如关中分区新正县,不但从不垫圈,到多垫圈,甚至不再将牲口放野,反而关在圈里,割草来喂。延川县修厕所积肥的好办法,好经验,不但迅速推行到延属其他各县,而且关、陇、三边等分区各地,也相继效法。

在造肥方面,各地群众和技术人员从生产实践过程中,也摸索出许多办法,特别是绥德分区在这方面做得更好,经验更丰富,如:(一)用刺藜沤粪,一背(约80斤)刺藜可顶一袋粪;(二)将各种动物骨头烧成灰,在碾子上碾成灰末;(三)用烂草沤粪;(四)磨豆使之发酵;(五)收拾旧窑皮土及炕皮土作肥料;(六)将杀猪宰羊时留下的脏水用作肥料等等⑤。

在晋察冀边区,压绿肥则成为大生产中“近两年来的广大群众运动”。规模宏大,地区普遍为前所未有。“伏天开始到白露,全北岳区的男女老少都参加了这个突击。天不明,青壮年就拿着磨得飞快的镰刀,上山割荆条,打蒿子。家家院里的铡刀,天大黑了还唰啦唰啦的响。”据统计,1944年压青草肥1,872,692担,平均比1943年增肥20%,1945年又增肥15%⑥。其他方面的积肥,也取得很大成绩。

三、锄草

“一月锄三次,百草都要死”。“多锄多围土,粮食能多收”。锄草问题,在改良农作方面,有其特殊意义的。据延属分区延长县对麦地的调查,一般说来,多锄草的地,比不锄草的地,收获量多一、二斗。1943年,各地农民锄草的次数都普遍增加。延安县作到川地锄草三次,山地锄二次。延安市计从锄草上增加的细粮有115石⑦。

应当指出的,上述三种农作改良是相互配合,共同促进的,不是彼此孤立,互不相干的,正如当时一位劳动模范所说的:“深耕、厚肥、勤锄,三好成一好,才能增加粮食的产量。”

四、轮作和带田

轮作——即调搓,如第一年种谷子,第二年即种黑豆,第三年种高粱,第四年再种谷子。它的好处有:(一)根深根浅的庄稼能调剂吸收地里的肥料;(二)减少病虫害;(三)维持土地的肥沃。

带田——即套种,普通多是谷子地里带绿豆。它的好处主要是补救缺苗和增加产量。

五、防治虫病害

虫病害是农作物的大敌。为了增产粮食棉花等,就不能不大力消灭虫害。虫的种类有:*(左虫右全)虫,排黄牛牛,油汗,路虎,毛毛虫,蝼蛄等。此外还有吃庄稼果实的鼠类等,如野兔,鼠子,格里等。病的种类主要的有黄疸、黑疽和黑穗病。

上述诸虫病害,*(左虫右全)谷虫是边区最严重的害虫之一。据统计,1943年单绥德分区的谷田,遭受虫*(左虫右全)的约少收粮食5万多石。在1944年,全边区被虫*(左虫右全)掉的谷子达20万石,“数目惊人”⑧。因此,防治虫病害,特别是防治*(左虫右全)虫,成为改良农作的一个极其重要的措施。防治*(左虫右全)虫的方法有好多种,而根据农民群众的经验和农业科技人员研究观察的结果,认为基本而有效的办法,归纳起来就是以下三句话:“烧谷根,拔小*(左虫右全),采卵块”⑨。

在晋察冀边区,大麦的黑穗病则很厉害,据该区历年调查,生黑穗病的约4%到9%,对本病的防治,该区农林牧局曾试验了六种比较易行的方法:一、斤浸;二、碱水浸;三,拌蓖麻油;四、拌石粉;五、拌酒;六、温汤浸。其中以温汤浸种为最有效,其次是拌酒和拌石粉、拌蓖麻油,斤浸和碱水浸都无效⑩。

六、播种

绥德分区提倡的按种和适用于川塬地的耧种,效果都较好。按种易锄苗,根生得较多,耧种而易出苗,根生得更多,更深,故能耐旱。清涧县折家乡乡长王占奎,实行“蛋包黄”种麦法,试种3年,每年每垧地都较别人多三四斗,引起了农民群众的兴趣和有关部门的重视。

各种作物播种时间及下种数量,农民群众在长期的生产实践中和技术人员的实验下,亦总结了丰富经验,《解放日报》1943年12月29日的“农学知识”专栏上,对豌豆、春麦、扁豆、黑豆、谷子、高粱、棉花、糜子、洋芋、荞麦等十几种农作物的播种时间及下种数量,都一一作了详细的介绍。

七、修改地形和水土保持

修水漫地、修埝地、溜崖、拍畔、拨水壕、挖水窑、打坝堰等都属于修改地形和保持水土的范围内,也是改良农作法的一种方式。

修水漫地:

即是利用天雨,收容山洪冲下来的泥土淤漫,沉淀而成的平地,所以在性质上讲来,又属于水土保持类型范围内的一种,它在三边分区很盛行。水漫地有两个特点:一是由于泥水污塞的结果,使地质增厚,土质经过人工的改变,利于种植;二是山洪暴发时,山上的牛羊粪便,一起冲下,淤积于水漫地上,使得土壤肥沃。由于水漫地有这两个特点,所以它的粮食出产量要比一般旱地多半倍以至于一倍以上。所谓“水漫碱,括金板”,说的就是修水漫地的收效很大。

修埝地:

就是用土筑成的小堤或副堤。是关中分区首先提倡的一种改良土质,增产粮食的水土保持事业。它是凭借着人为的力量,改造与改变自然地形,使已耕地中的泥土与肥料,不被山洪冲跑,把山洪泥土用人力打成的坝棱阻止,而溶积与沉淀在原来耕地的较低处。这样就可把这个地方变成很肥沃的一块小形平地。这就叫做埝地。由于修成的埝地土质肥沃,水量充足,因此它的收获量一般地要高过原来耕地一倍以上。关中分区赤水县1943年的麦子,每亩只收到一斗五升,而埝地每亩的收获都在三斗以上,即增收了一斗五升多。1943年,仅据淳耀、同宜耀、新宁三个县不完全的统计,共修埝地9,862亩,即可多收1,490石3斗细粮。

溜崖、拍畔:

溜崖——是把接连耕地崖上的浮土与杂草掏下来,垫在耕地里面,它不但可免使草籽落在耕地里繁殖起来,而且可以利用崖上经阳光晒熟的浮土作肥料,增加肥料,可使土层加厚。

拍畔——是把耕地的沟畔或靠大路的边沿,打起较高的土棱。这样的好处是可以:保持耕地面积,不致因塌坍而减缩;使耕地内的泥土与肥料,不会被山洪冲跑;隔断耕地外边野草的向内繁殖。这是为保持地力,增加产量和耕地面积所不可少的一项农改工作。

拨水壕、挖水窖、打坝堰:

这些农作法是绥德分区,特别是吴堡县农民群众因地制宜多年来采用的好办法。

拨水壕——即在凸出的坡地上,拨成一道或几道斜形的水沟,使山水不致闯入凹渠内。

挖水窑——有两种挖法:一种是挖在有了坝堰的凹渠里,另一种则是挖在大路与耕地的接壤。其作用主要是防止雨水冲蚀,保持地力,同时水窑里的土取出来撒在地里也是很好的肥料。

打坝堰——即在凹渠里,打起一层一层的小横堤,挡住上流来的泥水,因此它不但保留了原来的泥土和肥料,而且可使上面流下来的泥土,淤漫成梯田的小型平地,这种平地的产量,比原来山地的收获量高出一倍以上。

陕甘宁边区的农作改良,在民主政府的大力提倡和人民群众、技术人员的共同努力下,取得了巨大成绩。如绥德分区经过改良农作,粮食的收获量平均每垧增加一斗有余,全分区1943年1,209,702垧耕地的总收获则为554,819石9斗9升。

陕甘宁边区的农作改良,取得的成绩特别表现在植棉方面,因为棉花耕作法的改良,贯穿着从耕地到收花的全部过程。陕北气候较冷等自然条件,种棉又需一些较复杂的技术,改良农作显得更为重要。如在子洲县,1943年,吕永成种的棉地,由于“耕作少细法”,上粪太少,一亩只上8袋粪,结果每亩只收4斤,而姚宪章种的棉地,一亩上灰土肥50袋,锄七次,适时打卡,注意捉“路虎”,防“油汗”等虫害,作务得法,结果每亩收40斤(11)。农谚说:“棉花收成好坏,全在打卡上说话。”当时,有个单位曾经做个这样的试验:在延安杜甫川口,同一地,打卡比较好,每亩收20斤净花;打卡不好,“只收一把把。”在陇东分区庆阳县三十里铺区,1944年,由于在农民中广泛地推广了打卡技术,棉花都开得多,平均收了20斤(12)。

农作改良在蔬菜种植方面,同样是取得了很大成绩。延安光华农场,对于蔬菜栽培有相当时研究和成效。1943年3月3、4日的《解放日报》连续刊载了该场制的《蔬菜栽培简明表》(种菜法),详细地介绍了51种蔬菜的播种,管理、追肥、治虫、收获等二十几个项目。在当时的环境条件下,在战争的年代里,能在蔬菜栽培上有此完整的、系统的科学的研究,是十分可贵的。这也是边区提高农业科学技术增加生产的又一个可喜的成果。

① 薛暮桥:《抗日战争时间和解放战争时期山东解放区的经济工作》,第39页。

② “耕二余一”即耕作一年的收获,可余半年的消费。

③ 见《绥德分区的生产展览》《解放日报》,1943年12月15日特讯。

④ 参阅《边区改良农作问题》,《解放日报》1944年4月2日。

⑤ 参阅《解放日报》1944年4月2日。

⑥ 参阅《解放日报》1945年2月17日;《中国农业合作化运动史料》上册,第357页。

⑦ 《解放日报》1944年2月1日。

⑧ 参阅《解放日报》1944年4月2日、12月27日。

⑨ 参阅《解放日报》1943年12月29日、1944年10月13日。

⑩ 参阅《解放日报》1943年7月24日。

(11) 参阅《解放日报》1944年12月28日。

(12) 同上。

抗日战争时期中国解放区农业大生产运动/张水良,—福州:福建人民出版社,1981