砂砾岩石窟岩体裂隙灌浆——榆林窟岩体裂隙灌浆效果检测

作者:李最雄

在石窟加固工程中,岩体裂隙灌浆的效果是非常重要。一是用可灌性好的灌浆材料注入到细微的裂隙,使之密实;二是浆液结石体要与裂隙两壁黏结牢固,以免产生新的裂隙。隐蔽在岩体中的裂隙如何检测其灌浆效果,在榆林窟的灌浆中采用了两种方法,一是现场剖析灌浆岩石裂隙,二是采用人工地震检测。

(一)现场剖析灌浆岩石裂隙

灌浆效果的现场剖析是在东崖上进行的。

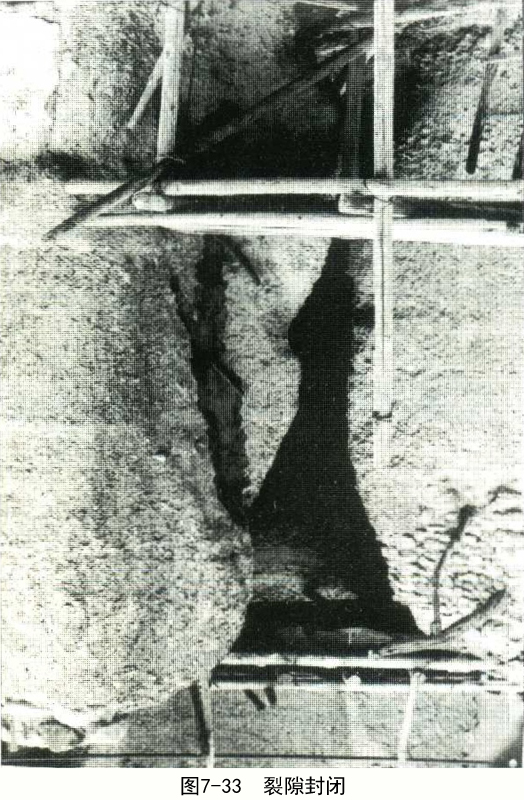

在东崖第30窟的东下侧选一孤出崖面的岩体(图7-33,选孤出的岩体是为了便于剖析),岩体上有一条宽约0.02m、长约4m、深约3m的平行于崖面的裂隙。

先将裂隙两侧的风化崖面喷洒PS溶液(模数4,浓度7%)进行渗透加固,待喷洒的PS完全固化干透后,用水泥砂浆封闭裂隙。在适当的位置插入φ30mm的塑料管以作注浆管,并用水泥砂浆固定。

待封闭裂隙的水泥砂浆达到80%的强度后,进行灌浆。先灌入适量模数为3.6~3.8、浓度为7%的PS,以加固填充在裂隙的沙土、碎石以及严重风化的裂隙两壁。待2~3d后灌注PS浆液(PS模数为3.6,浓度约15%;浆液水灰比,即PS:粉煤灰=(0.6~0.8):1;固化剂为2%的氟硅酸钠)。灌浆过程中浆液流动性很好,在崖体下侧非常细小的裂隙中有浆液渗出。

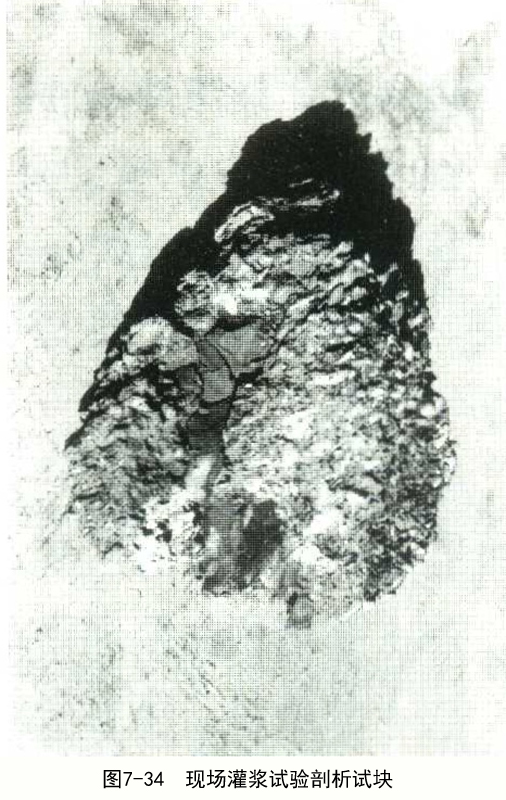

灌浆一周后,以垂直崖面的方向剖开灌浆岩体裂隙(图7-34、图7-35),可明显观察到PS在裂隙两壁的渗透深度达10~15cm,PS-F浆液结石体与裂隙两壁黏合牢固,浆液填充密实。

(二)人工地震检测

1.测试方法与仪器

(1)测试仪器性能

榆林窟东崖裂隙灌浆效果的人工地震检测采用了美国Bison1580型浅层信号增强型地震仪,该仪器可多次将信号进行叠加并能消除干扰,具有较高的精度。各项技术指标如下:

最小采样间隔:0.01ms;

扫描时间:10ms、20ms、100ms、200ms、500ms,5个档次;

检波器:国产28~2000Hz;

测试仪器系列频带:28~2000Hz。

(2)裂隙深度检测方法

灌浆前先应对裂隙深度进行检测,灌浆后再进行检测,从两次检测结果做对比分析,这样才能评估灌浆质量和效果。

灌浆前裂隙深度的检测方法是,以裂隙在地面或壁面上的一点为O,分别在裂隙两侧布置检波器A、B,如图7-36所示。在距O一定距离处布置一个人工地震源S,由S发出的振动可直接到A。由于裂隙空间的隔离,而裂隙对面的检波器B不能直接收到S的振动,到达B的最短途径是S—H—B,其中H是裂隙的尖灭点。由振动在AS中的行程和时间t1可以得出岩体的波速V:

V=AS/t1 (7-1)

B振动所需时间为t2,由此可计算出裂隙深度OH。

(7-2)

当OS=OB时

(7-3)

(3)裂隙灌浆的效果的测试方法

很显然,当两块岩体被裂隙分隔开后,其中一块岩体的振动不能传达到被裂隙分隔开的另一块岩体上去。当裂隙两边岩体只有在裂隙尖灭线以下相连时,如图7-37所示。S的振动不能以直达波的形式在时间t=SB/V到达B点,即此时B点的振幅为零。

当裂隙被水泥封闭,但还未做灌浆时,如图7-37所示,虽然在时间t=SB/V时能引起B点的振动,但此时B点的振动仅是封闭裂隙的水泥砂浆连接后的衍射引起的,而裂隙中的整个空隙部分将能量反射回去。换言之,只有很小的一部分能量可能经过封闭裂隙连接地面的水泥砂浆传递至B。在这种情况下,虽然B点的振幅不为零,但必定是小于A点的振幅。设裂隙靠近A点边缘的振幅为Aoa,而A点的振幅为Aa,则

Aoa=(AS/OS)×Aa×G(π/2,O) (7-4)

这里的振幅只能是第一个脉冲的振幅。

在连接地面封闭裂隙的砂浆这一长条中各点振幅不同,在距O点Y水平距离为Y,深度为Z处的振幅为:

(7-5)

式中,G(θ,*)为震1原方向因子。

当地面被封闭裂隙的砂浆连接时,裂隙两侧的振动位移相等,则

Aoby/z=O=Aoay/z=O (7-6)

即符合边界连续的条件。

当裂隙灌浆密实,且在浆液结石体和裂隙两壁黏接牢固的情况下,在整个裂隙面上都有位移连续的边界条件,即

(7-7)

式中,φ为位移势函数。

当裂隙被灌浆后,如果灌浆效果不佳,即灌浆不密实或浆液结石体和裂隙两壁黏接不牢固时,存在一部分不连续的点或小面积。这些点或小面积部分仍将相应的能量反射回去,而不对B点的振动做出贡献,从而B点的振动位移较小。

B点的振动完全依赖震源S的状况和灌浆的密实以及浆液结石体与裂隙两壁黏结的牢固性。而且B点的初次振动的前1/4周期做贡献的界面上的振动源仅在以T/4v为半径的半圆形面积内,这一面积就决定了这种检测方法所探测的范围。这一结论仅在BO距离比振动波长小得多时成立。我们只需将裂隙面上的振动源对B点的振动贡献积分起来就可得到B点的振动情况。反过来讲,如果已知B点的振动情况,也可反推裂隙面上振动源的情况。

综合上述,我们认为当AB距离较近时,A、B两点的初动脉冲振幅比值C=△b/△a,可反映出探测范围面积内的岩体裂隙灌浆效果。

当岩体被裂隙剖开时,C≈O。

当灌浆密实,且浆液结石体与裂隙两壁黏结牢固时,C≈1。

当灌浆不密实时,或者浆液结石体与裂隙两壁黏结不牢固时,0<C<1。

这样C值成为评估灌浆效果的标准,C值越接近于1,灌浆的效果和质量就越好。

(4)岩体地震波速的测试方法

岩体小应变量(10(-5)次方~10(-7)次方)下的地震波速是采用地表测试法进行的。具体方法是:在地表上放置弹性较好的木板,在它上面压以重物使之与地表紧密接触,然后用铁锤水平方向敲击木板的一端,使木板与地面产生剪应力,激发地面岩层产生剪切振动。若在垂直于木板的长轴方向布置测线,安放检波器,使用上述仪器则能测到地表岩层中传播的SH型横波。如果用铁锤垂直敲击木板(或地面),就能测到纵波(Vp)。

2.测试点布置的依据

测试点布置的原则是:应尽量使仪器接收到的信号不被其他衍射波干扰,而只有震源信号及裂隙的衍射波信号,即最大限度地提高“信噪比”。为了达到这一目的,测试点布置应使震源保持在裂隙外侧,使得震源S,检波器A、B、C的连线与裂隙O垂直。同时还必须使测试点的位置离开几何干扰体一定的距离,以保证信号中初始振动脉冲的前1/4周期的波形未被干扰,只有这样读出的初始振动的振幅值才准确可靠。距离按下式确定:

L=(T/4)×Vp (7-8)

根据现场试验,铁锤敲击震源在此介质中激发出的Vp周期T在4ms左右,介质的Vp=2000m/s左右,按式(7-8)计算得出L=2m左右,这一距离说明此方法探测面积的半径为2m左右,或说明探测深度为2m。

根据以上原则,本测试中布置按L—A—O—B或L—A—O—B—C直线垂直于裂隙,凡进行灌浆效果的测试中A—B距离远小于L—O。

3.测试结果

(1)完整岩体的地震波速值

小应变量(10(-5)次方~10(-7)次方)下榆林窟东崖完整岩体的地震波速值见表(表7-54):

由表中可以看出,榆林窟东崖完整岩体的纵波速度Vp变化值为1708~1948m/s,平均值为1864m/s;横波速度Vs变化值为653~709m/s,平均值为688m/s。

(2)岩体裂隙的深度及灌浆效果检测结果

榆林窟东崖各洞窟岩体裂隙深度检测结果和岩体裂隙灌浆效果的检测结果见表7-55。

由表7-55可以看出:PS-F浆材对砾岩岩体卸荷裂隙灌浆后,可以明显地提高裂隙两端A—B点初动脉冲的振幅比,即灌浆效果好,也就是PS-F灌浆密实,浆液的结石体与裂隙两壁黏合牢固,灌浆后的岩体几乎可与天然岩体媲美,水泥砂浆对宽0.02m以下的裂隙灌浆效果极差,也就是说,浆液几乎进入不到裂隙中。

(3)洞窟中各测点测试结果分析

1)26号洞窟甬道地面。测点处岩体完整无裂隙。在该点进行了波速测试,目的是在于了解无裂隙扰动的榆林窟东崖岩体的波速特征。

实测记录见表7-54,波速特征见图7-38、图7-39。

岩体纵波波速为:Vp=1923m/s

岩体横波波速为:Vs=701m/s

2)23号洞窟甬道地面。测点的测试条件较好,地面上主裂隙清晰可见,处于天然状态,没有做水泥砂浆封闭。在此测点处进行了裂隙深度、裂隙附近岩体波速、完整岩体中人工地震振幅衰减规律以及天然状态下裂隙两端衰减规律的测试研究,共4项内容。

测试记录见表7-54,图7-40、图7-41、图7-42。

图7-40是裂隙东边完整岩体的记录。

工作布置SA=1m,SB=1.5m,SC=3m,各地震道的放大倍数相同。

根据振动到时,可得出Vp=1948m/s,Vs=709m/s。这与26窟的测试结果基本相同,说明了裂隙没有改变周围介质的动力学特征,同时也说明了岩体基本上是均匀介质。量得A、B、C三道各记录中第一个振动的振幅比为3:2:1,说明了均匀岩体的振幅衰减规律为距离反比规律。

图7-41是裂隙深度测试记录。

工作布置SO=OA=2m,振动到时为4ms,计算出裂隙的深度为3.3m,可以推断裂隙在3.3m以下被砂土充填密实。

图7-42是裂隙两侧振幅比测试记录。

工作布置OS=2.2m,AO=OB=1.5m。可以看出在时间t=SB/v时,无振动。振幅比△b/△a=O,证明了裂隙没有进行灌浆前,震源一端的振动不能引起裂隙另一端的振动,裂隙中的一面将传来的振动不能传递给裂隙中的另一面。

3)14号洞窟甬道地面。该点地面上的裂隙已用水泥砂浆封闭,那么水泥砂浆成为裂隙两端的连接介质。

工作布置:SO=2.2m,AO=OB=0.75m。

测试记录见表7-55,图7-43。两个地震道的振动几乎同时到达,振幅比△b/△a=0.38,要精确地计算混凝土条带引起B点的振动是极为困难的,但△b/△a值足以说明了在没有进行PS-F浆材灌浆前,岩体被裂隙分割开了。这种情况下,B点的振动仅由充当连接介质的封闭裂隙的水泥砂浆引起。

进行了PS-F浆材对裂隙灌浆后的测试结果见图7-44和表7-55。

工作布置SO=3.15m,AO=OB=0.15m,CO=1.5m。从图中可见,A、B两道初振动脉冲的振幅基本相等。△b/△a=1,说明裂隙灌浆密实,同是裂隙两壁与PS-F浆液结石体黏合牢固。整条波形基本上完全相同,这说明了无其他几何体的衍射波干扰。振幅比△c/△a=2.8/3.1=0.9和距离比SO/SC=3.0/4.15=0.72十分接近。这是均匀完整岩体的振幅衰减规律。

该点的测试结果充分说明PS-F浆液的灌浆效果很好,灌浆后使岩体几乎成为完整的一体。

4)14号洞窟前甬道顶部。裂隙从甬道顶部弧形中心线通过,顶部裂隙已进行水泥砂浆封闭。

工作布置:SO=3.7m,AO=BO=0.19m。

测试记录见表7-55,图7-45。振幅比△b/△a=0.44,比值与该窟前地面裂隙未灌浆(已用水泥砂浆封闭)的比值接近。说明了未灌浆前,裂隙仍将两侧的岩体分割开。

PS-F浆液对裂隙灌浆后的测试记录见图7-46。在此测试中,由于现场工作条件所限,S点震源移在甬道南端岩壁上,使得SA连线基本上垂直于AB连线。SO=2.1m,SO=OB=0.38m。振幅比△b/△a=5.5/9.5=0.58,此比值不能真正地反应PS-F浆液的灌浆状况。因为AB垂直于SO,所以须在B道的振幅追加立体角由π增大到3/2π所造成的几何扩散,即振幅比值乘以3/2。经过校正后的振幅比△b/△a=8.3/9.5=0.87。这已十分接近于完整岩体的振幅比1,也可以说明PS-F浆液的灌浆效果是理想的。

应当承认上述校正方法是很粗略的,但校正后的比值足以说明PS-F浆液在该点的灌浆是密实的,同时浆液结石体与裂隙两壁的黏合是牢固的。

5)12号洞窟甬道南壁。该测点位于榆林窟东崖最南端,岩壁后是天然状态下的很厚的岩体,裂隙平行于崖面从南壁穿过,甬道地面上的裂隙已被水泥砂浆封闭。该点与地面裂隙的条件十分相似,检波器水平地固定在墙面上。

工作布置:SO=1.4m,AO=BO=0.15m。

测试记录见表7-55和图7-47。可以看出振幅比△b/△a=0.37,说明裂隙将两侧的岩体分割开。A、B两条波形很相似,说明无其他几何体的衍射波干扰。PS-F浆液对岩体裂隙灌浆后的测试记录是表7-55和图7-48。可以看出,A、B两道的记录几乎完全相同。振幅比△b/△a=0.93,说明了岩体裂隙灌浆效果很好,保证了岩体的完整性。

6)12号洞窟甬道地面。此测点的地面裂隙已被水泥砂浆封闭。

工作布置:SO=2.35m,AO=OB=0.15m。

测试记录见表7-55和图7-49。可以看出,振幅比△b/△a=O,现场检查仪器是很好的。后来进一步检查,发现封闭裂隙的水泥砂浆下部是一层虚土,即水泥砂浆没有和裂隙口的岩体黏合起来。

经过PS-F浆液对裂隙灌浆后测试记录是表7-55和图7-50。此测点的振幅比△b/△a=1,并且两条地震波形几乎相同,说明此处裂隙灌浆的效果理想,岩体的完整性也很好。

7)13号洞窟甬道地面。该测点的地面裂隙已被水泥砂浆封闭。

工作布置:SO=2.25m,AO=OB=0.15m。

测试结果记录见表7-55和图7-51。测试结果表明,A、B两道的初振动脉冲振幅都很小,这是由于震源的激振效果较差引起的。但仍可得出振幅比△b/△a=0.33,说明岩体被裂隙分割开。两个波的形状相似,即相位变化相同,说明无其他几何体衍射波的干扰。

该测点的裂隙用PS-F浆液灌浆后的测试结果见表7-55和图7-52。测试结果表明A、B两道的波形相似,但振幅比△b/△a=0.15,说明此点的灌浆效果极差,甚至连原来封闭裂隙的水泥砂浆的黏合作用都没有达到。因为前面几个测点均是有封闭的水泥砂浆且裂隙都是将岩体分割开,但振幅比在0.33~0.44之间,而这个测点的振幅比却仅有0.15左右。为什么会出现这种例外的情况,检查测试仪器,也未发现什么问题。后来将测点南移2m后重做测试。工作布置同前,测试结果见表7-55和图7-53。移动测试点后得出的振幅比△b/△a=0.31,只说明该点封闭的水泥砂浆和裂隙口岩体黏合牢固,但裂隙仍将岩体分割开,即灌浆效果极差,为什么所有测点PS-F浆液的灌浆效果都很好,惟该处灌效果极差。而且该处的灌浆条件还较好,是甬道地面裂隙,裂隙宽3~4cm,灌浆是向下注入浆液。

后来经过调查情况是这样:该裂隙1m之下有一锚杆,锚孔垂直穿过裂隙。裂隙封闭但还未灌PS-F浆液前,加固工程进行锚固时,注入锚孔中的水泥砂浆流入该处裂隙,同时从裂隙注浆管中溢出。这就说明从锚孔中流入裂隙中的水泥砂浆将裂隙上部填充,但裂隙下部仍开裂。同时也说明像榆林窟这种风化严重的砾岩岩体裂隙,用水泥砂浆灌浆是不可行的,特别是较窄的裂隙。一方面水泥砂浆容易产生离析,在风化严重、且又很干燥的砾岩岩体裂隙中,浆液中的水分很快被岩体吸收而难以流动,这样就很难灌注密实。另一方面严重风化的裂隙两壁不可能和水泥砂浆黏合牢固。对这种较宽的砾岩岩体裂隙用水泥砂浆灌浆或填充时,必须先对裂隙中的沙土、碎石和裂隙两壁的风化岩层用PS加固。

(三)结果分析

通过对榆林窟东崖第12~17窟区岩体裂隙灌浆和灌浆效果的人工地震检测证明,PS-F浆液适于强度低,且风化严重的砾岩岩体裂隙灌浆。

PS-F浆液的和易性、流动性好,不易产生离析。浆液结石体的安定性、耐冻融性、抗崩解性,以及耐酸碱性介质的性能都比较好。同时浆液结石体的强度,能通过控制PS的模数或浓度而得到很好的控制,使适于低强度的砾岩岩体裂隙灌浆。

PS-F浆液的灌浆工艺简便,且浆液对人体无害,对环境无污染。对榆林窟东崖9条长168m的裂隙灌浆顺利。

经过5个测试点对灌浆效果的人工地震检测证明,PS-F浆液的灌浆效果理想。对两壁严重风化,中间填充有沙土、碎石的砾岩岩体裂隙,用PS-F浆液灌浆密实,同时浆液结石体与裂隙两壁黏合牢固。

对宽0.02m以下的砾岩岩体裂隙,水泥砂浆不适于做灌浆材料,对宽0.02m以上的砾岩岩体裂隙用水泥砂浆进行灌浆或填充时,必须先将裂隙两壁的风化松散岩层和裂隙中的沙土、碎石用PS加固,再进行水泥砂浆灌浆,才可以达到较理想的灌浆效果。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;