砂砾岩石窟加固工程技术——榆林窟加固工程

作者:李最雄

榆林窟加固工程包括:危岩锚固;岩体裂隙灌浆;风化岩面PS加固;冲沟整治;建造窟顶防渗层。

(一)危岩加固

1.榆林窟的岩体病害

榆林窟的岩体病害可分为两大类:一是岩体裂隙发育,将洞窟崖体切割成许多条块,形成危岩体,直接威胁洞窟的安全;二是榆林河河水在汛期淘刷西崖坡脚,使窟区岩体崩塌,危及洞窟安全。

(1)岩体裂隙造成的病害

窟区岩体裂隙主要有两组:第一组裂隙为与崖面平行的N25°W张性裂隙,呈现“V”字型,上部宽度达0.5m,贯通性好,它系在构造基础上形成的卸荷裂隙。第二组裂隙与崖面垂直,走向为N65°E,与第一组裂隙近直交。

上述两组裂隙将洞窟所在岩体切割成许多条块,对洞窟造成了下列危害:

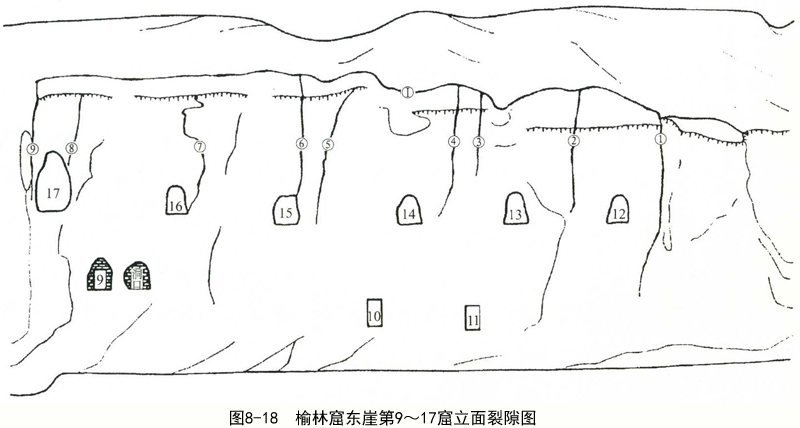

裂缝将窟区岩体切割成许多条块,特别是第一组平行于崖面的大而长的贯通裂隙,使裂隙外侧的岩体与后部岩体分开,形成危岩体,在地震力和其他营力作用下,岩体产生大规模崩塌倾倒,对文物造成毁灭性破坏(图8-18、图8-19)。

大气降水沿岩体裂隙下渗,一是造成窟顶及四壁潮湿,壁画剥落;二是雨水沿裂隙下渗至坡脚,泡软坡脚岩体,使其承载力降低,在重力作用下岩体下错,也同样可对洞窟造成灾难性破坏。

(2)冲沟、冲槽造成的病害

窟区崖面的冲沟、冲槽、漏斗斜坡都是在大气降水作用下在岩体第二组N65°E裂隙基础上形成的,这些冲沟、冲槽进一步切割岩体,使岩体更加破碎,造成岩体的局部崩塌。

(3)榆林河河水淘刷西崖坡

榆林窟西崖第31~36窟下的岸坡脚在汛期直接受榆林河河水冲刷,第31~34窟的甬道和前室之所以残缺不全,就是因为河水长期淘刷坡脚,导致了洞窟建成后曾发生大规模岩体崩塌和倾倒,给洞窟造成了严重破坏(图8-20)。

2.榆林窟岩体加固工程的设计原则

文物加固工程不同于一般地质灾害防治工程,例如滑坡治理工程、泥石流治理工程和高边坡加固工程,这些工程可以用抗滑桩、锚索抗滑桩、挡墙等大型钢盘混凝土圬工或刷坡、减载等工程措施,允许改变原来的自然地貌景观,而文物加固工程绝对不允许,必须做到修旧如旧,保持原来的自然和人文景观。

针对榆林窟岩体病害特点,在加固工程设计中贯彻了下列原则:

1)采用最先进的技术加固榆林窟的危岩和破碎岩体。经过反复论证和比较,及现场试验最后决定采用先进的锚索技术加固榆林窟的危岩和破碎岩体。锚头和承压板封在岩体内,表面再用原岩物质加以修饰,贯彻了修旧如旧的原则,保持了榆林窟的原貌。

榆林窟开凿在第四纪酒泉组砾石层上,裂隙发育,岩体已相当破碎,多处形成危岩,采取的加固措施应尽量减少对坡体的扰动。

由于锚索的锚固力远大于锚杆的锚固力,这就排除了用均布锚杆加固岩体的方案。若用锚杆方案,仅加固东崖岩体就需用上千根锚杆,锚杆孔密集像蜂窝,严重破坏崖体的整体性。

2)加固措施必须切实可行,在实施过程中能确保文物的安全。

3.岩体加固工程

根据上述岩体加固设计原则,施工前首先进行了施工可行性的锚索锚固力拉拔试验。

(1)东崖12~17窟段的加固

东崖第12~17窟窟区岩体裂隙特别发育,大范围内形成危岩,岩体有随时崩塌倾倒的危险,被列为第一期抢险工程(图8-21、图8-22)。此段共设计了123根锚索,其中控制大范围内岩体稳定的锚索54根,每根长13~18m,累计长度748m,锚固段长度5~6m,设计锚固力为37.5t。加固局部危岩体的锚索44根,每根长7.5~8.5m,累计长度330m。坡脚加强锚索25根,每根长11~11.5m,累计长度275m。除25根加强锚索由6φj15mm的钢绞线组成,其余锚索均由5φj15mm钢绞线组成。嵌进岩体内的承压钢板规格为200mm×200mm×20mm,锚具为XM15-5及XM15-6。水泥砂浆配合比为,水泥:砂:水=1:1:(0.38~0.40),水泥为425号普通硅酸盐水泥,砂子过筛孔径为6mm。

在施工中根据岩体实际破碎情况,又增加了4根局部锚索(合计35m),抢险工程实为127根锚索,总长1388m。

(2)东崖第17~29窟段的加固

东崖第17窟以北第6大佛窟~29窟窟区岩体加固工程为东崖第二时期岩体加固工程。

东崖第二时期加固工程共设计了146根锚索,其中控制锚索83根,每根长13~21m,累计长度1290m;局部锚索54根,每根长7.5~8.5m,累计长度为435m。每根锚索的钢绞线根数及水泥砂浆配比等同上。施工中又比原设计增加了9根锚索(合计长度为81m),总长1806m。在进行岩体加固的同时,对崖顶7个大冲沟进行了处理,在洞窟洞门外陡壁上新建了195.42m长的钢筋混凝土栈道,在第28窟和29窟窟门之间新建了长7m、宽4.2m的桥式混凝土平台。

(3)西崖岩体加固和栈道

西崖岩体加固工程共设计了75根锚索,其中控制锚索40根,每根长7.5~14.5m,累计长500m。局部锚索35根,每根长7.5m,累计长度为262.5m。施工中增加了7根短锚索(合计长28.2m)。所以西崖锚索实为82根,总长791m,建栈道77.6m。坡脚防冲护墙长30.2m,墙高1.9~2.5m,厚0.5m,G15混凝土,加φ16mm锚杆30根。

4.施工技术

如上所述,由于榆林窟崖体岩石属第四纪酒泉组砾岩层,为钙泥质混合胶结,卵石粒粒径多在4~15mm之间,成分不均,并夹有大孤石,裂隙发育,岩体干燥,这些都给锚索施工带来了很大困难。同时洞窟内壁有空鼓、剥落现象,两组主要岩体裂隙几乎在所有洞窟都有出露,相邻洞窟之间的隔墙最薄处厚度不到2m,施工中如何保证文物的安全,也给锚索施工增加了难度。

在此情况下,锚索施工必须解决下面三个技术关键:

(1)减小锚索孔施工中的震动、确保壁画安全

如上所述,第四纪酒泉组砾石层为钙、泥质混合胶结,遇水浸泡,强度降低崩解,所以锚索孔施工不能使用循环水钻进,必须干钻。而且因岩体裂隙发育,若使用循环水钻进,循环水沿裂隙进入窟内,对窟内壁画势必造成破坏,也是绝对不允许的,所以锚索孔施工采取了冲击钻进的方式。但冲击钻进不可避免地会遇到震动问题,若震动过大,会使窟内本来并不牢固的壁画脱落甚至造成窟顶岩层脱落。当时国产的冲击钻频率低,冲击力大,减震装置性能不好,经试验不适合在此情况下施钻锚索孔。为解决这一技术问题,从日本利根公司引进了轻型高频冲击器,并采用低风压钻进,危险地段风压控制在4kg/㎝2以下。由于采取上述措施,所以在锚索孔施工中未对壁画造成任何损坏。而且采用高频低风压钻进,产生的岩渣为粉状和小破块,便于出渣清孔,岩渣容易通过钻杆与套管之间的环形空间。若冲击力过大,将首先把孔底岩层击松,使钙泥质胶结不牢的砾石层中的卵石与胶结物质分开,形成松散的“砂卵石层”,就不容易把松散活动的卵石击成粉状或小碎块,大块岩渣滞留孔底影响进度,而且大块岩渣进入钻具与套管之间的环形空间后卡死,钻具转动时带动套管同时转动,使套管脱扣,造成钻探事故。另外,大块岩渣滞留孔底,抬高钻具前端,还会导致钻孔上翘。

(2)保证锚索孔顺直

第四纪酒泉组砾石层胶结不好,成分不均,且夹有大孤石,钻进过程中容易引起钻孔偏斜,若不采取措施会造成打穿壁画的严重事故。

为使锚索孔顺直,确保锚索孔施工质量和文物安全,施工中采取了下列技术措施:

1)在钻杆上安装导向棒,使钻具轴线保持平行。

2)跟套管钻进,并使冲击器后端始终不超出套管,套管前端装特制八棱合金钢钻头,扩孔时低压推进。当锚索孔较深时,并用钻孔测斜仪检查个别孔是否顺直,发现问题及时纠正。

由于采取上述有效措施,东、西崖近400个锚索孔无一出现偏斜,施工中对文物未造成任何损坏。

(3)反向压浆确保灌浆质量

榆林窟开凿在岩体裂隙非常发育、干燥的酒泉组砾岩层中,这给锚索孔灌浆带来了极大困难。若采用一般灌浆方法,从孔口向里压浆,由于岩体干燥,水泥砂浆在沿孔壁流动过程中前部砂浆中的水分迅速被岩体吸收而变稠、流动性减小,阻力增大。水泥砂浆滞留在中途,无法灌到孔底,造成锚固段灌浆不饱满会严重影响锚固力,不能保证工程质量。为解决这一问题,采取了反向压浆工艺,即将灌浆管送到孔底,由孔底向外压浆,这种方法可确保灌浆饱满。灌浆管可采取柔性塑料管也可采用金属管。在灌浆过程中,当压力达到8kg/㎝2时,即缓慢向外抽压浆管,每次抽2m左右,直至浆液从孔口溢出为止,确保灌浆饱满。

为防止浆液沿裂隙流进窟内污染壁画,在灌浆前首先对窟内裂隙进行了填充封闭,并且在灌注大裂隙部位加大浆液的稠度,以免出现跑浆现象。总之,榆林窟岩体加固工程采用先进的锚索技术,真正做到了修旧如旧,很好地保持了原来的自然风貌和人文景观,把我国的石窟岩体加固技术提高到了一个崭新的高度。

(二)岩体裂隙灌浆

锚固完成后,紧接着必须进行岩体裂隙灌浆,这是石窟加固中非常重要的工程措施,其作用是用可灌性好的灌浆材料将裂隙填充密实,防止雨水入渗而使裂隙继续发育,另外主要是防止金属锚杆锈蚀,以保证锚杆的设计要求,同时裂隙灌浆后,可增强岩体的整体性。

1.榆林窟崖体的裂隙分布

(1)榆林窟东崖的裂隙分布

榆林窟东崖主要有两组裂隙,大小共16条。一组裂隙平行于崖面,另一组裂隙垂直于崖面(见图8-18、图8-19)。裂隙总长约388m,平均宽0.02~0.03m。裂隙的深浅不一,平行于崖面的裂隙大都从地面贯通到崖顶,高约25m,其危害最大,裂隙将大块的岩体与后部基岩分割开,在地震力或其他营力作用下,会对洞窟文物造成毁灭性的破坏。这组裂隙是锚固工程技术设计中主要控制的对象,同时,也是要进行重点灌浆的裂隙。垂直于崖体的裂隙一般都较窄、较短、较浅,从洞窟顶向崖顶延伸。这组裂隙的主要危害是向窟内渗漏雨水,使窟顶的壁画大面积脱落。其灌浆的主要目的是将裂隙充填密实,防止雨水向窟内渗漏。

1)平行于崖面的裂隙。东崖平行于崖面的裂隙有四条。

第一号裂隙 走向为N25°W、贯通性好、上宽下窄、呈“V”字形。裂隙分布在第12~17窟之间和第19~27窟之间,在14~15窟顶部露出崖面处宽0.5m,长6~7m。在12窟北侧露出崖面处宽0.5m,长6~7m。在12窟北侧露出崖面处宽0.05~0.1m,长11~12m,另外从27窟露出崖面处宽0.05~0.07m,长7~8m。裂隙基本垂直于地面,并从地面贯通到崖顶,离崖面4~5m,下层的第2、3、4、10窟均被裂隙贯通。这是一条最主要的做锚固控制的裂隙。

第二号裂隙 与一号裂隙基本相似,贯通性好,分布在第13~17窟之间和第19~26窟之间,延伸至第6窟南壁及前室,离崖面7~12m,也是锚固控制的主要裂隙之一。另外在26窟下侧有一大的错落岩体,形成一条宽0.05~0.1m、长7m、高13m的露出崖面的裂隙。

第三号裂隙 为局部分布裂隙,主要分布在第17窟和25窟内,距崖面15m左右。

第四号裂隙 只分布在29窟,走向为N45°W。

2)垂直于崖面的裂隙。垂直于崖面的裂隙分布在窟内的主要有6条,第13窟、16窟、21窟和27窟内各有一条,第20窟内有2条。另外,还有4条分布在窟外崖面上,在第12窟与13窟之间及第12窟南侧的崖面上各有1条,在第13窟与14窟之间的崖面上有2条。

(2)榆林窟西崖的裂隙分布

榆林窟西崖的主要裂隙有两组,大小共4条,宽0.02~0.03m不等,总长170m(见图8-20)。

第一组NW25°的裂缝贯通性好,下延深度大,裂缝面陡立、上宽下窄、呈“V”字形,走向与崖面一致,是岩体大规模崩塌、倾倒的依附面。第31~36窟段裂隙主要集中分布在西崖南段岩体,受榆林河长期冲刷淘蚀作用和重力卸荷作用,第31~34窟甬道及前室以外的岩体早已崩塌,是沿NW25°方向的裂缝破坏的。

第一组的第一号裂缝分布在西崖第31~35窟窟区岩体上,走向为NW25°左右,基本上平行于崖面,贯通性好,近直立。由于南端第31~34窟一段岩体在洞窟开凿后崩塌了一部分,所以第一号裂隙和崖面之间的距离南端小,北端大,即危岩体南部较薄,北部较厚。在第32、33、34和35窟处,裂隙到崖面的距离分别为3.5m、6.5m、8.0m和9.0m。

第一组的第二号裂缝的走向同第一号裂缝,下延深度大,近直立,分布在第34~36窟窟区的一段岩体上,距崖面为1.2~2.4m。该段岩体稳定性差,特别是第36窟南、北两侧崖面冲刷严重,形成沟槽。第二号裂缝已在两侧崖面上露出,使其东、南、北三面临空。第31~34窟甬道及前室以外的岩体就是沿第二号裂缝崩塌的。第34~36窟第二号裂缝外侧的岩体为残存部分,若不采取加固措施,这部分岩体势必首先发生破坏。

第二组NE65°的裂缝在西崖也比较发育,主要有两条,分布在第36、35、34窟上和第33、32窟洞口及第33、34窟之间的岩体上。第二组裂缝是岩体分段破坏的侧界,崖面上的冲沟多是沿该组裂缝形成的。

2.榆林窟崖体裂隙灌浆

宽0.02m以下的裂隙都采用了以PS-F为主要浆材的浆液。以PS-F浆材灌浆的主要裂隙20条,总长度558m(其中东崖16条,裂隙长388m,西崖4条,裂隙长170m)。用PS-F浆液约123m3。

宽0.02m以上的裂隙灌水泥砂浆进行填充。特别宽的裂隙,如第14~15窟顶露出崖面处宽0.5m的裂隙,除砂浆外,还填充小块砾石。宽裂隙,在灌水泥砂浆前,先灌以适量PS材料将裂隙中的沙、土和碎石加以固定,然后再灌水泥砂浆。用水泥浆灌浆的裂隙主要有三条,总长约30m,都分布在东崖,水泥砂浆用量为70m3。

另外清除危岩135m3,修整、加固冲沟7条(与中铁西北科学研究院共同完成)。

(1)裂隙封闭

裂隙封闭开始之前,首先将裂隙两侧的风化崖面喷洒PS进行渗透加固(两侧各宽约20cm),待加固的岩面干燥且达到较高的强度后,再用水泥砂浆封闭裂隙。封闭裂隙口进行2~3次,第一次应尽量往裂隙里填砂浆,厚约15cm。两次填充的时间一般相隔12h左右,待上一次填充的砂浆完全凝固后才能做下一次封闭。进行最后一次封闭时,将水泥砂浆表面整理平整,且低于壁画1cm左右,以便于灌浆完毕后,在封闭砂浆面上敷泥做旧。

封闭裂隙时,选择裂隙的适当部位插入孔径3cm的硬质塑料管,以留作灌浆的注浆口。注浆管视裂隙的状况插入较深的部位,一般达到1~2m深处,且注意防止裂隙中的碎石堵塞注浆管口。注浆管插好后,用水泥砂浆固定。

裂隙封闭是一项非常精细的工作,特别当裂隙两侧有壁画时,必须注意两个问题,一是防止封闭时因操作不慎造成水泥砂浆污染壁画;二是封闭一定要确保密实、牢固,做到万无一失,因灌浆时有一定压力,若封闭不牢固,会造成漏浆对壁画产生污染。两侧有壁画的裂隙封闭完后,先在封闭的砂浆上敷一层麻刀灰泥,使其和壁面保持同一平面。待灰泥干燥后依次在上面铺一层聚乙烯塑料薄膜和厚3cm的泡沫塑料,最后铺木板,并用木杆斜支,给木板适当的、垂直于画面的推压力,使塑料薄膜尽量和壁面贴紧。但给木板的推力又不宜过大,特别当壁面高低不平时,以防木板压坏壁面。对圆顶或不规则壁面的支撑,采用小块木板,当然最好是按壁面形状制做特殊的木板。

(2)灌浆

在灌浆之前先对已做的裂隙封闭进行检查。一般采用快速压力向裂隙中送风,送风用意大利生产的LT24型空压机,压力为2.5kg/㎝2。送风时,除送风的注浆口外,其他注浆口都要暂时堵塞,这样可以检查出裂隙口封闭的牢固程度,避免灌浆过程中浆液从裂隙中溢出。在注浆前,对四周的壁画要用塑料薄膜进行遮挡,防止灌浆操作时不慎跑浆,对壁画造成污染。灌浆过程中,要始终对周围的裂隙,特别是洞窟中有壁画的裂隙进行严密观察,稍有渗漏先兆(根据现场经验,漏浆前先局部渗出),立即停止灌浆(图8-23)。

裂隙封闭检查完成和壁画遮挡好后,先灌适量10%~15%PS将裂隙中填充的沙土、碎石和风化严重的裂隙两壁进行加固,待一两天后进行PS-F灌浆。

PS-F浆液的配比为:F:PS=1:(0.6~0.7),2%氟硅酸钠固化剂。按要求的水灰比称量好PS溶液、粉煤灰和固化剂,准备配制浆液。先将PS溶液倒入浆液搅拌桶中,然后边搅拌边将粉煤灰徐徐加入PS中。待浆液配制均匀后,将称好的固化剂先溶解在500毫升约60℃的热水中,再强烈搅拌浆液,同时慢慢将固化剂水溶液加入浆液中,这时浆液配制完毕。

灌浆施工中选用上海新泾机械厂生产的NL25-10泥浆泵,扬程(H):7~11m,流量(Q):1.5~6m3/h。

灌浆程序为:先将泥浆泵的出浆管和已埋入裂隙中的注浆管连接,然后慢慢注入浆液。注入适量浆液后稍停片刻,观察无问题后继续灌浆。

灌浆时先从低处的注浆口开始,这样可依次将上部的注浆管做为排气和观测口。当较上部的注浆口中有浆液溢出时,将已灌满浆液的注浆口用圆木塞堵紧,依次移动灌浆机的出浆管进行连续灌浆。

一般裂隙都呈现“V”形,即口部宽,深处细窄。为保证灌浆密实,开始用水灰比较大的浆液,即较稀的浆液,尽量使浆液流入裂隙深处的细小部位,然后在裂隙上部较宽的部位用水灰比较小,即较稠的浆液。对宽0.02m以上的裂隙用水泥砂浆灌浆填充。施工中使用的砂浆泵为UBJ22型挤压式砂浆泵,最大工作压力为14kg/㎝2,工作压力为4~6kg/㎝2。水泥砂浆的配比为:水泥:砂:水=1:1:0.38。

一般较宽的裂隙两壁风化严重,且裂隙内填充有大量沙土、碎石。对这样的裂隙先快速喷洒PS(快速是为了节省PS用量,因PS在风化严重的砂砾岩裂隙中渗透很快),将沙土、碎石和风化裂隙岩面加固,然后用砂浆泵注入水泥砂浆。

待浆液完全凝固后,切取伸出岩面的塑料注浆管。洞窟中的裂隙,在封闭裂隙的砂浆上面敷以麻刀灰泥做旧,使之与壁画的壁面保持在同一平面。对窟外岩面上的裂隙,灌浆完毕后,在上面先喷洒较高浓度的PS,再撒上沙土、碎石作旧。

(三)风化崖面的PS加固

岩体加固工程中,对严重风化岩体的加固一般采用挂网喷射混凝土的方法或砌石护坡等。20世纪80年代进行的麦积山加固工程就采用了挂网喷射混凝土的方法,但这种方法用在文物加固上也带了诸多弊病,如改变了石窟的原貌,同时因混凝土层透气、透水性差,使得岩体内排水不畅,导致窟内湿度增大而影响壁画和塑像的保存。榆林窟加固工程最初的方案也采用了这种方法,但随着防止砂岩风化的PS材料的研制成功并通过鉴定,以及挂网喷射混凝土的诸多弊端的进一步显露,国家文物局在《关于榆林窟加固工程方案的批复》中指出,“榆林窟崖体加固不可照搬麦积山全部挂网喷涂混凝土的方式。挂网混凝土层应限用在崖面酥松破碎区及西崖底部可能遭受洪水冲刷的部位,对其他酥松不严重和并非裂隙密布的崖体,可使用锚杆锚固,并考虑用PS材料渗透防止表面风化,避免一概挂网喷涂混凝土所造成的历史遗迹被遮盖,岩体内排水不畅和窟内湿度增大等弊病”。

为此,在过去进行的利用PS材料加固风化砂岩石雕和化学固沙试验研究的基础上,又进行了用PS材料进行砂砾岩体防风化,尤其是防风蚀的研究。将砂砾岩体用PS材料充分渗透加固后,在中国科学院兰州沙漠研究所进行的耐风蚀风洞模拟对比试验,实验表明:用PS加固的砂砾岩体耐风蚀性比原岩体提高约20~30倍。

为此,报经国家文物局批准,用PS材料进行了榆林窟东、西两崖的防风化加固。在用PS加固风化崖面的同时,还整治了冲沟,并以PS喷洒加同。同时,还在窟顶建造了防渗层。

1.风化崖面加固

(1)对崖面进行整修

榆林窟东崖长170m,高约30m。崖上有一约40°、宽10~15m斜坡。崖面被严重风蚀和风化,斜坡被雨水冲刷沟壑不平。由于岩体为泥质胶结,雨、雪后胶结泥质崩解而崖面上的沙石大量掉落,甚至常发生崖面岩体坍塌的现象。在喷洒PS之前先对崖面进行整修,清除危岩,整修冲沟,然后喷洒PS水溶液。

(2)喷洒PS加固

PS喷洒用温岭水泵石英钟厂生产的BOZ清水泵喷洒。清水泵功率370W,扬程28m,吸程8m,流量2.5m3/h,转整2800r/min,连续工作升温75℃。

崖面加固,一般做三次喷洒,第一遍用7%的PS;第二遍用10%的PS;第三遍用15%的PS。每次喷洒间隔时间为1~2d,这样使PS充分渗透,保证加固效果。被加固岩体渗透深度2~3cm不等,斜坡上渗透深度大点,崖面上小点。这样加固的崖面有很好的耐风蚀性和较强的防止雨水冲刷性。雨、雪后再未发生掉落沙石和岩体坍塌的现象。

榆林窟东崖清除危岩135m3,整修冲沟7条(与中铁西北科学研究院共同完成)。PS喷洒加固风化崖面、斜坡6500㎡,用40tPS。

完成东崖风化崖面的加固后,以东崖PS加固相同的方法,喷洒加固西崖风化崖面2700㎡,用20tPS。

总计榆林窟东西崖用PS喷洒加固风化崖面、斜坡9200㎡,用60tPS。

2.结果分析

用PS喷洒渗透加固崖面后,其颜色较原岩面的颜色稍有加深,但过2~3年后能基本恢复到原来的颜色。鉴于上述情况后,我们在做最后一次喷洒时,在PS中加入适量原岩体中的胶结泥质,喷洒后的崖面颜色不会产生明显的加深。

局部泛白问题。因榆林窟的岩体中含有较多的可溶盐——芒硝(Na2SO4·10H2O),崖面喷洒PS水溶液后,在PS固化、水分挥发的过程中,将芒硝带出岩体,在崖面结晶,我们称之为泛白。这种泛白现象,在春天雨、雪后又反复产生。如果岩体中芒硝含量不多,经过几次泛白,结晶在崖面上的芒硝被风沙吹掉后,以后基本上不会再产生泛白,一般经2~3年的时间就趋于稳定。如果岩体中芒硝含量大,反复泛白会造成加固岩体的酥碱,遇到这种情况,如果范围不大,就将表面含芒硝的岩体挖取5厘米深,以PS胶结沙土填平,再喷PS,并掺加胶结黏土做旧,这样也可取得较好的加固效果。

(四)冲沟的整治

榆林窟东西两崖上发育了许多冲沟,在进行崖面防风化加固时,将一些小冲沟进行了整治,削去危岩,喷洒PS材料。针对七条规模较大的冲沟,依据不允许冲沟继续扩大,且将汇水引出冲沟的原则,用三部分进行整治。即用PS材料加固冲沟斜坡,防止降水继续冲刷;修建拦水堰,一旦有大雨,汇水有足够的空间储备,满足排出冲沟的要求;修建排水通道,将水排出冲沟。

经过治理,这些冲沟再未出现冲刷的现象。

(五)窟顶防渗层建造

1.混凝防渗层

1990年,榆林窟加固工程开工初期,在东崖窟顶建造了厚10cm的4661㎡的混凝土防渗层。由于榆林窟地区温差大,这样大面积混凝土覆盖层的收缩缝很难处理,加之窟顶有几处原来是冲沟,后来用沙土回填,但不密实。在混凝土防渗层建造不久,很快在表面形成许多凹面,用沥青回填的收缩缝开裂,结果一有小雨,防渗层倒成了聚水的盖层,雨水汇聚后渗入下部岩层。由于混凝土层覆盖,水分挥发不出来,结果使部分洞窟湿度增大,甚至出现渗水现象(第6窟窟顶),造成窟顶岩体坍塌,损坏塑像(6窟中,因顶部岩体坍塌擦伤塑像面部)。第17窟顶部也因湿度增大,约1.5㎡的壁画脱落而摔碎。此项工程失误的原因是对混凝土防渗层的技术方案未进行论证,对窟顶的地质状况没做很好的调查。

混凝土防渗层出现问题后,我们对东崖窟顶的地质状况做了认真调查。过去在窟顶有大小8条冲沟和有两条平行于崖面且贯通的裂隙,雨水经冲沟和裂隙渗入洞窟,使大部分洞窟窟顶的壁画脱落毁坏。20世纪60年代,对窟顶的冲沟进行了回填,之后窟内基本未出现渗漏雨水的情况,因冲沟回填后最薄的窟顶也有7m,加之榆林窟地区蒸发量远远大于降水量(年降水量只有几十毫米,年蒸发量超过1000mm),这样雨水渗入窟内的可能性就很小。

2.三合土防渗层建造

经过调查和1995年7月专家的论证,“揭取原来的混凝土防渗层,建造三合土防渗层”。三合土防渗层西高东低,这样一旦有大雨可将雨水很快排出,渗入地面的雨水也会很快蒸发掉。

1995年8月,将原来建造的4661㎡的混凝土防渗层全部揭取,建造了15cm厚,东西坡度25%的三合土(沙土:石灰=7:3)防渗层。防渗层与洞窟向东30m处平行于崖面的混凝土排水沟相连,这样即保存了石窟原有的外部环境,也有好的防渗效果。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;