砂砾岩石窟加固工程技术——薄顶洞窟加固

作者:李最雄

由于砂砾岩岩体被严重的风化、风蚀,加之雨水的冲刷,莫高窟和榆林窟崖体上层洞窟的窟顶以惊人的速度变薄,个别洞窟的窟顶已被穿透,变成了露天窟。砂砾岩有很好的透水性,石窟的窟顶被风蚀变薄之后,雨水很容易透过窟顶而渗入窟内。因丝绸之路上石窟的砂砾岩大部分为泥质胶结,岩体松散、脆弱,而且泥质中往往含有膨胀性黏土矿物,这样岩体遇水后很快就会膨胀而崩解。轻者造成壁画剥离脱落,重者造成壁画连同岩体大块坍塌,严重损坏壁画和塑像。最典型的是莫高窟的第460窟、194窟、3窟和榆林窟的大多数洞窟。

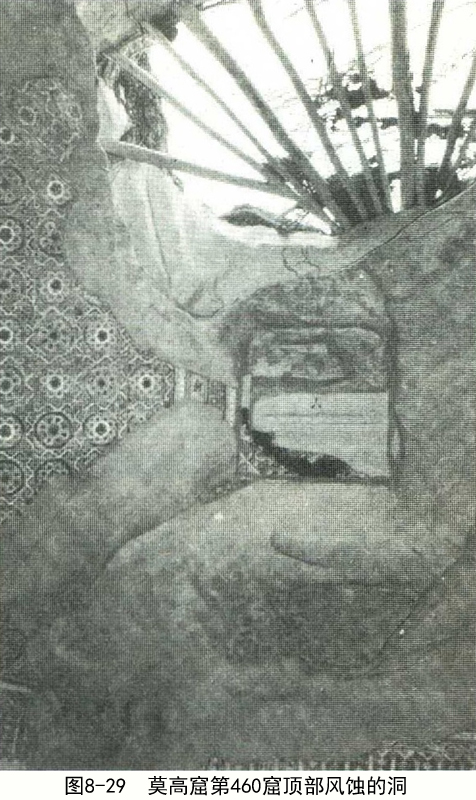

第460窟在莫高窟南区中段崖体上层,窟顶早已被风蚀穿透,呈一个2.5m×3.5m的洞。在40年代,用木杆支撑,搭一层树枝条棚,上面敷一层水泥砂浆。这样可防止大量流沙、降水进入洞窟,但无法防止细沙进入洞窟和雨水入渗。因此窟内南北两壁的壁画虽然保存较完整,但局部被沙土、雨水污染。室内西壁上部壁画被雨水冲刷剥落,最严重的是东壁上部和东北角的壁画,因雨水冲刷已大面积脱落、局部岩体坍塌,窟内塑像也惨遭损坏,南北两壁壁画酥碱(图8-29、图8-30、图8-31)。

莫高窟第194窟,是盛唐时期建造的洞窟,晚唐和西夏时期都重修过,壁画和彩塑非常精美,但是由于洞窟处在岩体上层,严重遭受风蚀、雨蚀破坏,前室已穿透1个4㎡的洞,雨水和流沙直接入窟,壁画被冲刷、磨蚀的模糊不清。主室的窟顶只有1.6m厚,由于雨水入渗,使岩体和壁画地仗中的可溶盐运移并富集在壁画表面,壁画因酥碱而损坏十分严重。

莫高窟第3窟是莫高窟南区最北端的元代洞窟。这个洞窟很小,约2.5m×3m×3m,无甬道。窟顶已很薄,约2m。窟内保存元代壁画约20㎡,特别是南北两壁的十一面千手千眼观音变非常精美。但因东北角上部渗漏雨水,使约1.5㎡壁画连同岩体一起崩塌。而保存较完整的南北两壁壁画,因窟顶薄,入渗雨水,近年来在画面上产生了许多像扁豆大小的松散的突起物,我们称之“泡疹状酥碱”,这些泡疹状小突起物以很快的速度膨胀而剥落,严重损坏壁画。产生这种酥碱病害的壁画在南北两壁约有3㎡。由于洞窟小、浅、无甬道,窟内小环境和窟外环境几乎同步变化,特别是降雨之后洞内相对湿度有时竟高达80%,春天窟内相对湿度最低时只有7%。雨水渗到壁画上后,使岩体和壁画地仗的可溶盐——氯化钠运移、富集。这些富集的氯化钠随洞窟小环境的温湿度频繁变化而不断的溶解膨胀、结晶收缩,这样反复胀缩导致壁画画面产生点状剥离,严重损坏壁画。

榆林窟东崖洞窟的窟顶都较薄,大多数洞窟的窟顶都发生过局部坍塌,极少数未坍塌的窟顶,壁画也已大面积脱落,这都是由窟顶入渗雨水引起的。榆林窟最大的第六号窟,高26m,窟内地面直径约17m,窟顶厚7m,窟内有一高达24m的塑像和1000多平方米壁画。1993年该窟窟顶曾发生三次岩体坍塌和壁画脱落。因该窟窟顶很高,当时一下无法进行详细调查岩体坍塌和壁画脱落的原因。抢修壁画的架搭起后,经观测发现雨水已渗透窟顶,窟顶的岩体表面有水,窟顶早已局部坍塌,四周的壁画大面积剥离脱落,未脱落的壁画也已大部分空鼓。

薄顶洞窟加固的技术难度非常大,因砂砾岩岩体表面严重风化,岩体松散、脆弱,混凝土或泥灰一类无法和风化岩面结合。过去曾对460窟窟顶搭上木杆,铺一层带叶树枝条,再敷一层草泥。虽然大量的雨水和沙土不能直接进入洞窟,但渗漏雨水问题未能解决,因此对于薄顶洞窟的加固一直未找到适宜的材料和工艺。

从1991年开始,我们和美国盖蒂保护所的专家们合作,在莫高窟开展薄顶洞窟窟顶的加固试验研究。在两次模拟试验的基础上,分别于1993年和2000年对莫高窟460窟及3窟窟顶进行了成功的加固。

(一)薄顶洞窟加固试验

加固试验的目的主要是验证所选用的加固材料是否合适。如所采用硅酸钾的模数、浓度,以及其耐候性和力学强度是否达到要求,复合土工薄膜是否适用,它们能否与硅酸钾加固的沙石牢固的结合在一起等等。

加固应用的硅酸钾为三种模数,分别为3.6、4.0和4.5,浓度为12.4%和15%两种。

窟顶的防渗支撑材料是由美国盖蒂保护所提供的复合土工薄膜(Geomembrane)和土工织物(Geotextile)做成的。复合土工薄膜是对地质工程技术类材料的称呼,主要由人造的聚合物制做,这种聚合物含65%的聚丙烯和32%的聚酯。虽然复合土工薄膜也可采用玻璃纤维和其他材料包括天然纤维制做,但这种复合土工薄膜主要用于民用、采矿、地质工程、环境工程和高速公路。盖蒂保护研究所提供的复合土工薄膜是上述的第一种,即用聚丙烯和聚酯做成,这种复合土工薄膜主要用于考古遗迹、纪念物和古建筑物的保护,其耐老化性能好、抗张强度高、耐伸缩、不透水、耐用。同时也好维修,容易施工等。土工织物(Geotextile)是维尼龙做成的,是网状结构,厚15毫米,其优点是空隙大(约90%),耐老化性能好、强度高、耐用。这种土工织物主要用在排水工程和土壤的固定方面。

1.薄顶洞窟加固材料筛选

薄顶洞窟窟顶加固材料筛选试验于1991年10月,在莫高窟北区选点进行。主要以不同的模数、不同浓度硅酸钾(简称PS)和不同沙层厚度、及不同的施工工艺进行对比实验。

在莫高窟北区崖体前,选一块4m×4m与崖顶风化坡面相似的平地,先在上面铺一层土工薄膜(Ceomembrane),同时将士工薄膜用铁钉固定在地面上,这一层做防渗层。再在土工薄膜上铺一层土工织物(Ceotextile),这相当预制混凝土的配筋,增强加固层的荷载,且强度达到适当程度。土工薄膜和土工织物也总称为复合土工薄膜(Geosynthetics)。最后将复合土工薄膜分成A、B、C、D四小块进行实验。

A区:所用PS模数为4.5,浓度为15%。一次性在复合土工薄膜上铺7cm厚的沙土和碎石(崖体上坍塌下来的碎石),然后用PS喷洒到不渗为止,PS总喷洒量为119L。

B区:所用PS模数为4.5,浓度为15%。一次性在复合土工薄膜上铺3cm厚的沙土和碎石,然后喷洒PS到不渗为止,PS总喷洒量为96L。

C区:所用PS模数为4.0,浓度12%。铺沙石分两次进行,第一次铺3cm厚的沙土和碎石,喷洒PS到不渗为止,喷洒量为80L。待第一次喷洒的PS稍凝固后,再铺一层2cm厚的沙土和碎石,然后再喷洒PS到不渗为止,PS喷洒量为42L。

D区:PS模数为4.0,浓度为15%。一次性铺沙土和碎石3cm厚,喷洒PS到不渗为止,PS总喷洒量为80L。

将以上试验综合成下表(表8-1)。

经一年后,将加固层剖开,证明沙石和土工薄膜及土工织物结合得很好。

2.薄顶洞窟加固模拟试验

在筛选好薄顶洞窟窟顶加固材料和加固工艺的基础上,模拟真实洞窟进行加固试验。在莫高窟南区保护研究所南侧选点,先挖一个直径1.8m、深约1.7m的圆坑,用10cm×10cm的方木制作一个2.5m×2.5m的方框,将方框放在圆坑上。再在木框上固定一层金属拉网,然后铺上复合土工薄膜,最后铺沙石,同时喷洒PS加固。

薄顶洞窟加固模拟试验的铺沙石分两次进行,具体工艺是:先在复合土工薄膜上喷洒模数为3.6、浓度为12.5%的PS水溶液,其目的是为了使复合土工薄膜能和沙土碎石很好黏结在一起,然后铺厚约2cm的沙土碎石,用模数3.6、浓度为12.5%的PS喷洒加固,喷洒到不渗为止。稍等片刻,再铺厚约4cm的沙土碎石,喷洒模数为4.0,浓度约为7%的PS进行加固,到不渗为止。PS喷洒量为:复合土工薄膜上喷洒的PS量为14L,第一次加固沙石上喷洒PS量为60L,第二次加固沙石上为45L。在2.5m×2.5m×0.06m的沙土碎石层上,喷洒PS总量为119L。

综合上述加固工艺列表8-2。

经历一年时间,曾降雨19次,加固层无渗水、强度好,外观与砂砾岩基本一致,加固效果理想。

3.结论

经过2年,薄顶洞窟窟顶的加固的模拟实验证明,对于胶结性差、松散、脆弱的砂砾岩洞窟的薄顶,以木框—金属拉网—复合土工薄膜—铺沙土碎石—高模数硅酸钾喷洒加固,是一种行之有效的加固方法。土工薄膜有很好的防渗性,土工织物能和PS加固的沙土碎石牢固结合在一起,且具有很好的整体性和力学强度。高模数硅酸钾加固的沙土碎石层具有理想的耐候性,并和砂砾岩岩体保持协调一致,特别是这样的加固层能大大降低洞窟的荷载。

(二)莫高窟薄顶洞窟加固

1.第460窟窟顶加固

在重新加固窟顶之前,先将原来由木杆—树枝条—水泥砂浆建造的加固层揭取,显示出窟顶是一个约3.1m×2.5m的大小、形状不规整的洞。窟顶的坡度沿A1—A2和A′1—A′2分别是6°和16°,沿B1—B2和B′1—B′2分别是44°和36°的方向与崖顶斜坡相对垂直(图8-32、图8-33)。

先将窟顶洞口周围岩体整修,下挖一个4.57m×3.66m大小,深10cm的矩形槽(矩形槽在一个平面上),用10cm×10cm的方木做似栅栏式的框架,框架大小同洞周围的矩形槽,再将框架嵌入矩形槽中以防木框架下滑。由于敦煌地区气候干燥,对木框架不做防腐处理。

最后在木框架上钉一层金属拉网,以做复合土工层和砂层的支撑体。在金属拉网之上铺一层土工薄膜,再在土工薄膜上铺一层土工织物,最后铺撒沙石,同时喷洒PS加固。砂层的铺撒分两次进行,每层厚度约3cm。第一层加固用PS模数为3.6,浓度为15%。第二层(即最上层)加固用PS模数为4.0,浓度为13%,每次喷洒PS到不渗为止。做完窟顶的加固后,将窟顶周围的风化坡面(15m×15m)也喷洒PS加固(图8-34、图8-35)。

做完窟顶外部的加固后,再做窟顶内部修复,其工艺是在窟内顶部的木框架上钉小木板条,再在木板上敷抹一层用澄板土和麦草调制的草泥层,整个薄顶加固完成。以上窟顶外部的加固层同岩体基本协调一致,窟内方木上的草泥层与壁画地仗也协调一致。此项加固工程完成已8年,不渗漏雨水,加固层强度好,外观与洞窟外部环境协调,对窟内的壁画彩塑文物有很好的保护效果(图8-36)。

2.第3窟窟顶加固

第3窟位于莫高窟南窟区最北端的斜坡上。窟前有大量积沙,崖体高5m,窟体之上是一个被沙层覆盖的44m×30m、约360斜坡。窟内南壁有一条裂隙,向崖体南侧延伸,有明显降水入渗的斑痕。窟内东坡有一条宽约1~2cm的裂隙,并与窟顶贯通,由于入渗雨水,裂隙周围壁画剥落,岩体局部坍塌。为了保护窟内壁画,急需对窟顶进行加固。重点加固窟顶的同时,对风化崖面和斜坡的覆沙层也进行了加固,以防流沙和风蚀破坏。

(1)窟顶加固

1)裂隙灌浆。其工艺是,以水灰比小的PS-F浆泥,从窟内封闭裂隙,清除裂隙中的沙土、碎石;用(PS:水=1:3)的PS溶液喷洒加固裂隙周围风化岩面,并适量多喷洒,使PS入渗到裂隙中,但一定防止入渗到壁画上;最后以PS-F浆泥从外部岩体封闭裂隙,布注浆管,最后以水灰比小的PS-F浆液灌浆。

2)窟顶加固。先修整窟顶,并喷洒PS:水=1:3的PS溶液加固。铺一层土工薄膜,簿膜的上端要嵌入岩体,其做法是在岩体的适当位置开挖一条长200cm×20cm的横沟槽,将沟槽以1:3的PS溶液加固。将土工薄膜用钢锚钉锚固在沟槽中,最后用水泥砂浆将沟槽填平。然后在土工薄膜上铺一层土工织物,最后铺撒沙碎石(细沙:碎石=1:3),同时喷洒PS加固。沙碎石的铺撒分两次进行,每层厚约3cm,第一层加固用的PS模数为3.6,浓度约15%。第二层(即最上层)加固用的PS模数为4.0,浓度为13%(图8-37)。

(2)风化岩面和斜坡加固

风化岩面以模数为4.0的PS喷洒三遍加固。第一遍的PS浓度约为3%,第二遍约为5%,第三遍约为7%。最后再用3%的PS中掺加适量泥浆喷洒做旧。

斜坡的覆砂层较厚,一般在0.3~0.5m,用PS喷洒加固不可能达到这样的深度,同时也要考虑费用问题。一般加固层只做到厚约5cm。但斜坡的坡度又大,约40°,为了防止地震或其他因素造成的加固后大面积下滑,在做PS加固前,在斜坡上布置小锚杆。锚杆采用φ18mm的螺纹钢,长1m,锚固点上下、左右的间距为1m。锚杆隐蔽在砂层中,离表面1cm。最后喷洒PS加固,其工艺和上述加固风化崖面的方法相同,只是最后做旧时,不是将黏土加入PS中,而是将细沙和黏土撒在坡面上,最后再喷洒一遍PS加固。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;