土遗址加固试验——交河故城、半坡遗址及秦俑坑加固试验

作者:李最雄

从保护研究的角度,可将土建筑遗址分为两大类,即露天土建筑遗址和现已保存在室内的土建筑遗址。因两类土建筑遗址所处的环境不同,遭受自然侵蚀破坏的主要因素亦不同,保护研究解决的主要问题也不相同。如露天土建筑遗址主要解决防止雨水冲刷和风蚀破坏的问题,而保存在室内的土建筑遗址主要解决防风化问题。

露天土遗址以交河故城为例,室内土遗址以半坡遗址和秦俑坑为例,介绍其加固试验。

(一)交河故城加固试验

交河故城位于吐鲁番市西10km的雅尔乃孜河床中的柳叶形台地上。故城始建于公元前3世纪,14世纪中期废弃。它是先后在吐鲁番盆地生活的车师、匈奴、汉、回鹘等民族开创和建造的一个中西文化融汇、规模宏大、建筑类型多样的古城。现存土建筑20余万平方米,是研究中西文化交流,中国西部和中亚地区历史以及城市建筑史、宗教史、美术史、民族史等多种学科不可多得的珍贵实物资料。

1.自然环境和地质地貌特征

交河故城位于高约30m、四周为峭壁的雅尔乃孜河床柳叶形台地上,台地是由中、上更新统冲洪积、沉积物构成。台地东南低,海拔43.95m,西北高,海拔82.16m。

遗址处于暖温带干旱荒漠气候地区。气候特点是夏季酷热干燥,冬季干冷,历史上出现过持续3个多月的高温天气。年地面温度高于50℃的日数156d,最高可达76.6℃。冬季极端低温曾达-31.9℃,降水稀少,年平均降水量仅为16.2mm,但年平均蒸发量为2781.1mm。风沙大,8~12级大风年平均为36.2d,最高曾达68d,沙暴年平均11.2d,大风持续时间平均为8.35h,最长曾达8d。风向大都是由天山缺口吹向吐鲁番的西北风。交河故城遗址处于天山地震带边缘,地震基本烈度为Ⅵ度,有发生中强地震的条件。

工程地质钻探表明,地表多为粉质黏土、粉土和粉砂。生土墙墙基是第四纪冲洪积沉积物,呈层状不均匀结构,含沙量大,直立性差,强度较低。虽然版筑泥墙体相对含沙量较低,但仍是用台地土料建造,其性质与墙基生土基本相同,均易遭风蚀和雨水冲刷侵蚀。

遗址台地上无地表水,地表土含水量仅为1.27%,地下静止水位埋深为18.35~20.14m。

2.交河故城遗址土体的分析测试

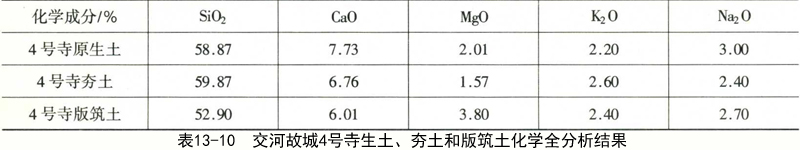

(1)遗址土样的化学分析(表13-10、表13-11)

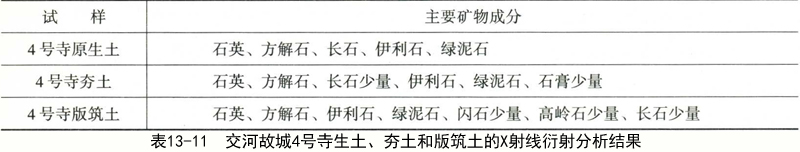

(2)遗址土样的X射线衍射分析(图13-14、图13-15、图13-16、表13-12)

(3)遗址土体的物理力学性能(表13-13、表13-14)

分析结果证明:遗址土体的主要成分是石英、方解石、长石、水云母、绿泥石少量。土体矿物成分中,方解石含量较高。

土体的pH值为7.8~8.16,为碱性土。其中钙(Ca2+)、镁(Mg2+)、钾(K+)可溶性碱金属和碱土金属阳离子含量不大,即可溶性盐分含量不大。

3.遗址的主要病害

由于交河故城处于炎热干燥的气候环境中,在这种环境中土体有较高的强度,因此,遗址基本保存完好。如大佛殿直立高达8.9m的墙体,可看出当年建筑的宏伟和壮观。

但遗址所处的地区常年有大风、沙暴,因此遗址的墙体风蚀非常严重。另外,雨水冲刷侵蚀所造成的破坏也很明显。

由于遗址的墙体采用不同的工艺,大型佛殿的建造是先挖造生土基础,再用版筑泥建造墙体。而一般的小型民居,在挖造的生土基础上以夯土建筑墙体。因生土、夯土和版筑泥其物理力学性质有差异,特别是可溶盐的含量也有差异,因而在几种墙体上出现的病害形式也不完全相同,但主要病害有下列几种:

(1)严重风蚀

由于吐鲁番地区长年吹强劲的西北风,8~12级大风和沙暴年出现率高。大风且携带台地的沙土、砂粒以及钙结核。而遗址又处于一个地理位置较高的台地上。这样年复一年,风蚀对遗址造成的破坏非常严重。版筑墙面上的草泥层被磨蚀殆尽,特别是遗址面向西北的墙面被风蚀得千疮百孔,有的墙面凹凸不平呈蜂窝状,有的呈鳞片状龟裂剥离,甚至有的墙体局部被风蚀串透。

遗址的墙基由于是在生土层上开挖而成,强度较低,因此大部墙被风蚀凹进,使墙呈“棒槌山”,很容易造成坍塌破坏。

(2)雨水冲刷侵蚀

经分析,遗址的墙体是由台地的沙土制作的版筑泥建造而成。这种沙土在干燥的环境中,虽有较高的强度,但遇到雨水便立即崩解而被流失。因此在墙面形成许多凹凸不平的蜂窝状小块,凸出的小块是耐水性强的钙结核块,沙土被流失而凹进。气象资料记载,吐鲁番地区虽然非常干旱少雨,但一次降雨量超过年均降雨量的大雨也偶尔出现。在2000多年漫长的岁月里,这种偶尔大雨冲刷造成的破坏是可以想象到的。

(3)墙体开裂、坍塌

强烈日温差所引起的反复胀缩、冻融和卸荷以及地震等自然因素的影响下,使遗址产生许多纵横交错的裂隙。在遗址内,长期经雨水侵蚀,裂隙逐渐发育延伸,导致开裂坍塌的残墙断壁四处可见,对遗址的毁坏非常严重。

(4)风化

经过分析,遗址墙体的土中含有较多的方解石。由于方解石是一种耐冻融很差的矿物,当遭到反复冻融后,易产生风化。虽然遗址的土体中可溶盐含量不大,但是遗址的墙基处,可溶盐随雨水迁移富积,相对含量却较高。随环境温湿度频繁变化,可溶盐溶解收缩—结晶膨胀—再收缩—再膨胀,这样反复活动产生的风化在墙基上十分明显。因此,遗址的墙基大部被风蚀风化凹进,像即将倾倒的“棒槌”。

4.遗址现场加固试验

在总结对破城子进行土建筑遗址保护研究和现场加固试验的基础上,对交河故城4号寺的北外墙、南内墙及佛龛原生土、夯土和版筑土(图13-17),以不同的PS配比和加固工艺进行四次加固试验(1993年9月、10月两次,1994年10月一次,1995年6月一次)。

(1)低浓度PS多次喷洒加固

根据遗址墙体风蚀的严重程度,将加固的墙体分为两类:一类是严重风蚀,另一类是轻微风蚀。对轻微风蚀的墙面以低浓度的PS溶液进行多次喷洒渗透加固。每次喷洒间隔一般3d为宜,其原则是待第一次喷洒的PS溶液凝固且干透后再做第二次喷洒。这样尽可能使PS达到理想的渗透深度,同时,在喷洒中逐渐提高PS溶液的浓度,我们依次采用3%、5%、7%的PS溶液喷洒。一般情况下,最后一次喷洒用5%的PS溶液。孔隙特别大的墙体,最后一次喷洒用7%的PS溶液。

(2)PS-C喷洒加固

交河故城遗址墙基的黏土中含有一定量的可溶盐,在喷洒的PS溶液凝固干燥过程中,墙体黏土中的部分可溶盐随水分挥发析出结晶在墙体表面(称“泛白”)。这在墙基凹进处特别明显,会影响墙体加固效果和外观。如果出现这种现象,待加固墙体完全干透且析盐过程停止后,在5%的PS溶液中加入细粒度黏土(最好是被加固土遗址的黏土),在析盐的部位喷洒做旧,这样既可做到基本不影响加固墙体的外观,又可获得好的加固效果。

新加固的墙体较原墙体颜色稍深,但经过约一年时间后,加固墙体的颜色又逐渐变到和原墙体的颜色基本一致。

在交河故城遗址的墙体中,有许多碳酸钙与黏土混合凝聚的小颗粒,有人称钙结核。这些颗粒坚硬致密,PS溶液不易渗透。如果PS中的SiO2凝聚在碳酸钙-黏土凝聚颗粒表面,会影响加固墙体的外观。当遇到这种情况时,和上述方法相同,在5%的PS溶液中加入适量细粒度黏土,对有凝聚小颗粒的墙面喷洒做旧,也可达到既不影响外观,加固效果也较理想。

对较严重风蚀的墙体,在进行PS喷洒加固时,喷枪尽量保持倾斜,这样可以使龟裂起甲的小片下部尽可能渗透较多的PS溶液,使起甲小土片和墙体粘连。对这种墙体,在最后进行PS喷洒时,也在PS中加入适量细粒度黏土,以填充、粘连裂纹,达到理想的加固效果。

遗址中,大部分面向西北的墙面风蚀、侵蚀特别严重。墙面上形成许多1~5cm大小不同凸出的小块。这些凸出的小块多已松动,和墙连接不牢,随时都会剥离。遇到这种情况时,先用5%PS喷洒加固,使松动的小块初步加固,同时具有一定耐水性。待第一遍加固的PS凝固墙体完全干燥后,在7%的PS中加适量细黏土,调成稀浆液,从上至下注入,加固小块的基底,使其和墙面牢固胶结。然后再做第三次喷洒渗透加固。

5.结论

根据不同的风蚀、风化程度和特点以低浓度PS水溶液进行多次喷洒渗透加固,或者在做最后一次喷洒时,以PS加适量细粒度黏土进行喷洒加固,可以取得理想的加固效果。

低浓度的PS溶液,在交河故城的墙体上渗透性很好,一般喷洒渗透深度都在3cm左右。

PS溶液加固的交河故城4号寺墙体,经过一年后进行观测,其耐风蚀性,耐风化性和耐雨水冲刷性都大大提高。加固后的墙体仍保持较好的透水性。这样可防止加固层产生剥离。加固墙体的质感和颜色与原墙体基本保持一致,这样达到了修旧如旧,不影响原貌的目的。同时,PS溶液加固工艺简便,成本低廉,对人体无害,不会造成环境污染,适合于土建筑遗址的加固保护。

(二)半坡遗址加固试验

半坡遗址位于西安市东郊浐河东岸,是黄河流域一个典型的母系氏族公社聚落遗址,距今6000多年。1962年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

遗址于1953年发掘,主要包括房屋遗迹(墙壁残段、椽痕迹、堆积泥块等)、圈栏遗迹、窖穴和窑址等,这些均属土建筑遗址。

1.遗址的主要病害

(1)严重的污染

半坡遗址发掘出土已40多年,虽然当时修建了保护大厅,但因保护大厅比较简陋,四周有许多高窗。遗址附近有火力发电厂、煤场和棉纺织厂。电厂的烟尘,随风飘来的粉煤,纺织厂飘来的棉绒,对遗址的污染十分严重。新出土的遗址表面是淡黄带微红色的黄土,但经过40多年的污染,表面覆盖了一层约2~3cm的尘灰、棉绒和风化土,呈暗灰色。

(2)风化、泛碱

由于遗址的黄土中含有可溶盐,分析结果主要是无水芒硝(Na2SO4)。受环境温湿度变化和地下水的影响,可溶盐反复溶缩-结晶膨胀,使遗址受到严重的风化破坏。如部分房屋遗迹、墙壁残段和椽痕迹等,和出土时相比,外观变化很大。一些风化特别严重者,已面目全非,变成一堆堆的积土。风化严重的遗址面上又覆盖了一层厚厚的烟尘、棉绒,和风化层混在一起,无法分离,给加固带来很大困难。

(3)开裂、块状剥落

半坡遗址中的部分房屋墙壁残段、窖穴和窑址等,由于受干燥收缩和卸荷等自然因素的影响,严重开裂、块状剥落,使遗址受到严重破坏。

2.半坡遗址土样的分析研究

首先对遗址进行了病害调查和土样含水率测定,同时以生土、夯土、墙基、文化层和红烧土等不同类型取样进行化学全分析、矿物成分和可溶盐分析。

(1)土壤含水率测定

在遗址坑内的大围沟东壁和东小沟东壁以横向不同深度各取四个土样,对土样进行含水率测定,结果见表13-15。

含水率测定结果表明,除大围沟外,遗址所处的地理位置较高,离地下水较远。遗址已发掘出40多年,发掘后又建了保护大厅,因此,整个遗址比较干燥。大围沟较深,离地下水较近,沟内潮湿。

(2)遗址土样的化学全分析

在遗址坑内,按土坯、烧土、生土(坑壁)和堆积层等不同类型取样进行化学全分析,见表13-16。

(3)遗址土样的X射线衍射分析

在遗址坑内,按土坯、烧土、生土(坑壁)和堆积层等不同类型取样进行X射线衍射分析。另外,在遗址墙壁、窖穴和窑四壁析出一层白色絮状结晶,在中厅东北角窑壁和后厅发掘时所留隔梁壁分别刮取表面白色结晶物,对试样做X射线衍射分析,结果见表13-17。

X射线衍射分析结果表明,遗址土的主要矿物成分是石英、伊利石、方解石、长石和少量绿泥石(图13-18、图13-19)。房屋墙壁和窖穴四壁的结晶物是无水芒硝(Na2SO4)(图13-20、图13-21)。

(4)半坡土样的可溶盐分析

取土样100g,在蒸馏水中浸泡24h,过滤出浸泡水液进行分析(表13-18)。

分析结果表明,半坡遗址的墙基土和离面较低的大围沟土体中可溶盐含量较高,其他部位的土体中可溶盐含量较低。但遗址的土体中含有较高的有机物,特别是第一文化层中。

3.半坡遗址的现场加固试验

我们在研究遗址病害和对遗址土样进行分析研究的基础上,以不同土类型、采用不同PS配比和加固工艺,于1994年夏和1995年春两次对遗址进行现场加固试验。

第一次是1994年6月,选四个点进行PS喷洒加固。这四个试验点分别是:

(1)前厅南侧文化层

本试验均以4%的PS进行喷洒。先将试验区纵划成二部分,一部分直接喷洒PS,另一部分先用净水喷湿(约2cm),稍待片刻后喷洒PS溶液。再将试验区横划分成三部分,第一部分只做一遍喷洒,第二部分做二遍喷洒,第三部分做三遍喷洒(每次喷洒间隔2d)。

本试验有两个目的,一是观察直接喷洒和先用水喷洒后喷PS两种加固工艺的加固效果。二是观察一遍、二遍和三遍喷洒加固的效果。

(2)前厅南侧墙基

这一加固试验的墙基严重风化、开裂、小块剥落,同时约1/3的墙面析盐泛白。

本试验点以4%的PS溶液直接喷洒两遍(每次喷洒间隔2d)。做第二次喷洒时,在PS中掺加适量细粒黏土。这一试验主要观察析盐泛白土遗址,经PS掺加适量黏土喷洒加固后,是否继续再出现泛白,以及这种加固工艺的效果。

(3)前厅东南角地窑

半坡遗址中出土不少烧制陶器的窑址,四壁被火烧后发红,我们称红烧土。这一试验点的目的是观察红烧土经PS加固的效果。这一试验仍以4%的PS溶液直接喷洒三遍,每次喷洒间隔2d时间。

(4)前厅东侧方土墩

方土墩是遗址发掘时保留下来的考古地层关系标记,高出遗址地面1.2m,四壁析盐泛白。

选这一试验点的目的有两个。一个是将土遗址表面析出的盐分适当清除后进行PS喷洒加固,另一个将土遗址表面析出的盐分不做清除,直接喷洒PS溶液进行加固。同时做最后一次喷洒时,一部分PS中掺加适量遗址的细粒黏土,另一部分喷洒时,PS中不掺加黏土,以便对以上几种加固方法的效果进行观察。

1995年4月,又对半坡遗址进行了第二次PS现场喷洒加固试验。这次试验做了三项工作,一是对1年前做过加固的四个试验点再做低浓度(3%~4%)的PS溶液喷洒加固,主要是观察渗透效果。第二项工作是在前厅东北角,选一虚土地面进行加固试验。第三项工作是在后厅东北角的大围沟下部,选一潮湿且又析盐泛白的壁面进行加固试验。

4.结论

低浓度的PS水溶液(3%~5%)对半坡遗址的文化层、房屋墙体、窖窑壁面和红烧土都有好的渗透性,喷洒的渗透深度一般都在3cm左右。

低浓度多次喷洒的加固效果较高浓度(7%~10%)一次加固的效果好,同时每次喷洒间隔时间较长更好(1个月左右)。最近我们做现场加固试验时,对1年前做过低浓度(包括加固过3遍的)喷洒加固的遗址再做低浓度PS水溶液喷洒时,仍然有好的渗透性,且加固效果也好。

由于半坡遗址的地下水位较低(离地表7~8m),遗址表面析出的可溶盐较稳定。将表面可溶盐用毛刷清除后,再用PS掺加适量黏土喷洒加固。初步的试验结果表明,这种方法可防止遗址表面继续析盐泛白,同时,基本不改变遗址的外观,符合修旧如旧的原则。

半坡遗址的部分房屋墙基风化十分严重,基本变成堆积虚土。同时上面又覆盖了一层灰尘和棉绒,很难和风化堆积土分离。对这种遗址面如果只用PS喷洒,加固效果不理想,如果在PS中掺加适量黏土,即填充较大的孔隙,也可达到较好的胶结加固效果。但由于外表的灰尘没有清除,这样加固后的遗址外观颜色变化较大。这是半坡遗址加固中遇到的一个难以处理的问题。

半坡遗址大围沟下部由于离地下水位较近,既潮湿、又严重风化析盐泛白。如果对这种遗址不做适当的防渗、干燥处理,加固效果不佳。

保存在室内的土遗址不同于露天的土遗址,用PS直接喷洒和先喷净水润湿土遗址再喷洒PS,两种加固工艺所做的加固效果无差别。

(三)秦俑坑土遗址的加固试验

秦俑坑是秦俑地宫的土建筑遗址,对研究秦文化和秦时期的建筑有非常重要的历史和科学价值。

关于秦俑坑土遗址的保护,秦俑博物馆已经做了大量的研究工作。他们在秦俑坑土遗址环境研究、遗址保护现状及病害调查的基础上,成功地对土隔梁进行了机械加固,取得了很好的保护效果①。这里主要介绍用PS对秦俑坑土遗址进行防风化加固的试验结果。

1.秦俑坑土遗址的主要病害

(1)开裂、坍塌

秦俑坑发掘后,由于受卸荷和干燥收缩等自然因素的影响,坑遗址四壁和中间的土隔梁产生了许多裂隙。这些裂隙延伸、发展很快,部分平行于坑壁和土隔梁的裂隙,将遗址大块切割,随时都有坍塌的危险。如果俑坑壁和隔梁坍塌,不仅使遗址受到破坏,更危险的会砸坏陈列在坑遗址中的陶俑。对土隔梁有坍塌危险的部位,秦俑博物馆已采取了抢救性的保护措施——进行了机械加固①。

(2)表面风化、剥落

由于受地下渗水、可溶盐及微生物等因素的影响,俑坑四壁和土隔梁表面风化较严重。特别是局部俑坑壁下部产生析盐泛白和层状剥离,对遗址损坏严重。

2.秦俑坑遗址土样的分析研究②

首先对遗址的保存现状、病害进行了调查和对土体的含水率做了测定,同时以夯土、生土、红烧土等不同土类型和表面不同风化状况分别取样进行物理化学性质分析测试、化学全分析、矿物成分和可溶盐分析。

(1)坑内土的物理化学性质分析测试(表13-19)

(2)秦俑坑壁面生土含水量测定

取样位置(表13-20):一号坑北侧土体(水平取样),距坑底的距离1.5m。

秦俑一号坑土体含水量测定结果表明:

1)土体含水量随水平深度增大而增大;

2)以50cm深度处裂隙为界,含水量变化很大,裂隙内侧含水量为外侧的2倍多;

3)秦俑坑内比室外地面低(约低4~5m)绿化浇灌对坑内土体含水量有一定的影响;

4)地下水的影响也不容忽视。

(3)遗址土样的化学全分析(表13-21)

(4)遗址土样的X射线衍射分析(表13-22)

X衍射分析结果表明,秦俑一号坑土建筑遗址的生土、夯土和红烧土的主要矿物成分是石英、伊利石、长石、方解石和少量绿泥石(图13-22、图13-23)。由于土中含有一定量的方解石,很容易受到冻融破坏。秦俑一号坑四壁下侧局部泛白析出的盐分,经X射线衍射分析是石膏(CaSO4·2H2O)(图13-24、图13-25)。据秦俑博物馆的保护人员推测,这是俑坑发掘时,在坑内修复陶俑大量使用石膏所造成的。不论石膏如何产生的,但是,凡有石膏泛白的部位,产生层状风化剥离,对遗址破坏十分厉害。这种风化部位的加固难度也很大。

(5)秦俑坑土样的可溶盐分析

取土样100g,在蒸馏水中浸泡24h,过滤出浸泡水液进行分析,见表13-23,分析结果表明,可溶盐含量较低,但有机质含量较高。

3.秦俑坑土遗址的现场加固试验

在对秦俑坑土遗址病害调查和土样分析研究的基础上,根据不同土类型和不同的风化特点,采用不同的PS配比和加固工艺,于1994年和1995年两次对遗址进行了现场加固试验。

第一次选五个点,对三种类型的遗址风化面进行了现场加固试验。

(1)红烧土加固

对红烧土风化面的现场加固,在T19G11选两个点进行试验。

用4%的PS水溶液直接对风化的红烧土表面进行喷洒加固。每个试验区划成三部分,分别做一遍加固,二遍加固和三遍加固。喷洒时注意观察,到明显不渗透时停止,即完成一遍加固。每遍加固间隔时间为2d,以便观察不同加固的保护效果。

(2)夯土加固

夯土风化面的现场加固,也在T19G11选两个点进行试验。

由于夯土密度较红烧土和生土的密度大,渗透性也较红烧土和生土差。因此对夯土的加固,采用较低浓度的PS水溶液(3%)。

加固的方法同红烧土的加固方法,也是将每个试验区划分成三部分,直接用3%的PS水溶液喷洒加固。分别做一遍加固、二遍加固和三遍加固,每遍加固的间隔时间为2d,以便观察不同加固的保护效果。

(3)析盐泛白壁面加固

秦俑坑土遗址四壁的下侧,局部析盐泛白严重,出现析盐泛白部位的壁面风化也非常严重。对这种类型的壁画加固,我们也在T19G11选两个点进行试验。

先将壁面析出的盐分用毛刷轻轻清除,然后用4%的PS水溶液直接喷洒加固两遍,每遍喷洒间隔时间2d。待加固的壁面干燥后,在4%PS中掺加适量遗址中的细粒黏土进行第三遍喷洒以便观察加固效果。特别注意观察是否继续析盐泛白。

1995年4月,又在秦俑坑进行了第二次现场加固试验。主要做了三项工作,一是对一年前做过加固的四个点再做低浓度(3%~4%)的PS溶液喷洒加固,其目的是观察继续喷洒PS的渗透性。第二项试验是在T19G11北壁选一开裂部位进行特制轻型锚杆的土遗址锚固试验。第三项试验是,在锚固的部位进行PS-C(即PS+黏土)浆材的土遗址裂隙灌浆试验③。

4.结论

低浓度的PS水溶液(3%~5%)对秦俑坑土遗址四壁的红烧土、夯土和生土都有好的渗透性,喷洒渗透深度一般为3cm左右,而密度较大的夯土渗透稍差。

经低浓度(3%~4%)PS溶液多次喷洒加固的壁面,不论是红烧土、生土或夯土,都具有较好的加固效果。被加固的壁面仍然具有较好的透水性,同时具有好的耐水崩解性。

析盐泛白的风化壁面,先清除盐分,再做PS+黏土喷洒加固,可获得较好的加固效果。初步试验结果(4年时间)表明,这种加固方法所加固的土遗址可以防止表面继续析盐泛白。

初步试验证明,PS-C浆液对土遗址裂隙灌浆是可行的。特制轻型锚杆和PS-C浆液可以对土遗址进行锚固,但需进一步做系统规范试验。

5.问题讨论

(1)加固强度问题

土建筑遗址经过千百年的风化、风蚀和雨水冲刷,有的表面风化严重,松散多孔,析盐掉粉;有的受雨水泥流淋刷,表面致密,下层却多孔松散和开裂。

对这样一个复杂的土建筑遗址的风化表层,到底加固到什么程度适宜,现在还是一个探索的问题。若对风化层加固强度太高,造成加固层和原土层强度差别大,会引起加固层剥离;若加固强度太低,又起不到防雨水冲刷、耐风蚀及抗风化的作用。

另外,露天和室内的土建筑遗址加固的强度也应有区别。露天遗址主要防止雨水冲刷和强烈的风蚀,加固强度应比室内的较高。室内遗址主要防止风化剥离,加固强度相应稍低。但不论露天的,还是室内的,根据较长时间的现场加固效果的观察与测试,应制定科学的加固强度标准。

(2)表面析盐(或叫泛碱)

土建筑遗址的析盐有两种情况,一种是已经析出且残留在表面的盐分,这多在遗址的墙基处。另一种是在加固过程中析出的盐分,因遗址土体中含有可溶盐,加固剂PS是最佳模数硅酸钾的水溶液,土遗址经PS喷洒加固后,水分挥发过程将土体中的可溶盐带出析在表面。对第一种表面残留的盐分我们的处理办法是,先用毛刷轻轻清除表面松散的盐分,对无法清除的盐分做最后一次喷洒加固时,在PS中掺加适量遗址的黏土,加以固定和遮盖。这对地下水位较深,本身干燥的土遗址,其加固效果较理想。对加固过程中析盐的土遗址,我们预先喷几次净水,使表层一定深度的盐分析出,将盐分清除后再做PS加固。是否有这种必要,或者说工艺是否妥当,还要做进一步研究。

(3)色度加深问题

一般情况下,土遗址经PS喷洒加固后颜色稍有加深,特别是PS浓度较高,每次喷洒间隔时间较短时,颜色加深明显。如果以低浓度的PS,并且每次喷洒间隔较长的时间(1个月左右),这样颜色加深较轻微。土遗址经PS喷洒加固后,当初颜色变深明显,但经过三五年后又可基本恢复到原来的颜色。这可能是灰尘污染的结果,也可能是矿物变化的结果。但对于规模宏大而又严重风蚀的土遗址加固后颜色稍有变深,也是可以接受的,并不违犯文物保护原则。

(4)是否清除污染物

加固前是否清除污染物,是一个值得讨论的问题。如半坡遗址,经过几十年之后,上面覆盖了一层烟尘、煤粉和棉绒。若勉强清除污染物,加固后又显得太新,色感质感都使人难以接受,似乎违犯修旧如旧的原则。若不清除污染物,也似乎不符合文物修复的原则。龙其对严重风化,污染物难以和风化层分离的部位,是否清除污染物是一个琢磨不定的问题,应做进一步研究和讨论。

①有关秦俑坑遗址的保护,秦俑博物馆已经做了大量的调查、分析监测和保护研究工作,详细资料见《秦俑坑土遗址的研究与保护》,秦俑坑土遗址保护课题组,1994年。

②有关土建筑遗址的锚固和裂隙灌浆,另做专题试验研究。

③有关土建筑遗址的锚固和裂隙灌浆,另做专项试验研究。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;