PS加固土质石质文物的稳定性和强度问题——PS加固土质、石质文物的稳定性

作者:李最雄

被PS加固的土质、石质文物的稳定性、强度和耐久性一直是人们关注的问题,特别是它的稳定性。

长期以来,砂岩石雕的防风化问题一直是石质文物保护中未能解决的一大难题,70年代末,由国家文物局立项,甘肃省博物馆承担,经过几年的研究,从差不多上百个配方中找到了硅酸钾的最佳模数:M=SiO2:K2O=3.8~4(以上称最佳模数的硅酸钾为PS)。经过反复的现场试验后,于1983年加固了庆阳北石窟寺的一号窟等20身雕像和十多处窟龛,紧接着加固了从秦安县搬至省博物馆的仰韶时期陶窑。

PS加固砂岩石雕的泛“碱”问题,实质是它的稳定性和耐久性问题。过去对泛“碱”物做过分析,结果是NaCl、Na2SO4等一些可溶盐,但是没有发现K2CO3,也就是没有发现硅酸钾的酥碱产物。因为在岩体中总是不同程度地含有一些可溶盐,而加固风化砂岩石雕是用5%~7%的PS水溶液,因此在加固过程中,将大量的水渗入砂岩中去。在PS凝固水分挥发的过程中,将岩体中的可溶盐带到岩体表面,这是一个必然的自然规律。时间长了,特别在干燥的季节,这些泛在岩体表面的可溶盐大部分被风吹而消失。

从秦安搬到博物馆的陶窑也遇到了同样的问题。陶窑是1983年秋从秦安大地湾搬到博物馆的,秦安地处温湿气候地域,秋天多雨,陶窑原在大地湾露天的半山坡上,搬迁时被雨水渗透。搬到博物馆放了两个月后,用PS进行了加固修复,之后在博物馆进行陈列。当时陶窑泛“碱”非常厉害,一般人称长“白毛”。后来我们对陶窑上泛“碱”产物进行了分析,结果还是以NaCl和Na2SO4为主要成分的可溶盐,并没有发现硅酸钾的酥碱产物碳酸钾(K2CO3),陶窑的泛“碱”在一年之后就轻微得多了,三年之后泛“碱”完全停止了。因为陶窑约1.5m3,像这样大体积而又湿透了雨水的窑体,在室内存放两个月不可能干透,紧接着做PS喷洒加固时又将大量的水渗入窑体。陶窑在加固后的两三年之内,随着水分挥发的过程将窑体中的可溶盐带到表面析出。这个可溶盐的析出过程,被误认为PS材料产生的酥碱。以后陶窑逐渐干透了,可溶盐的析出过程也就停止了。1995年,半坡博物馆计划用同样的加固方法搬迁一座新石器时代的陶窑,在甘肃省博物馆调查的结果,陶窑的加固效果仍然很好,如果是PS加固材料本身的酥碱问题,经历13年之后,陶窑表面早已酥碱粉化,不会保存得像现在这样完好。

的确,用PS加固土质、石质文物的稳定性,即是否产生酥碱是一个非常关键的问题,是文物保护专家们非常敏感的问题。有这样一个实例,1989年我院和美国盖蒂保护研究所合作在莫高窟窟顶进行化学固沙试验时,盖蒂保护所提供了甲基丙烯酸酯(Methacry-late)乳液等三种有机加固剂,我们提供了PS。用四种加固材料进行现场化学固沙对比加固试验一年后,取样进行分析时,在局部PS加固试验沙块的下层发现了白色盐分的析出经X衍射分析,结果仍是芒硝(Na2SO4)。

在1994年《关于国家文物局与美国盖蒂基金会保护研究所开展研究保护敦煌莫高窟及大同云冈石窟合作项目的评估报告》中这样评估化学固沙:“试验结果表明无机的PS材料有突出的优点,为本地区化学固沙的首选材料,用PS材料固沙能大幅度减少吹在道上的砂石。”

PS加固风化砂岩石雕的研究,于1986年在日本东京国立文化财研究所,又与日本石质文物保护专家西浦忠辉合作进行了深入研究。试验结果表明“高模数的硅酸钾适宜加固中国北方多孔、脆弱的风化砂砾岩”。

土体和砂砾岩体,当遇到水后,可溶盐的析出,也就人们通常称泛“碱”的过程是一种自然规律。如新建的楼房也在泛“碱”,因为在建造大楼时,砌的砖浸透了水,在干燥的过程中把可溶盐带出析在表面,但是这种泛“碱”不会影响大楼的强度。再如春天到来时,河西地区的公路要翻浆,莫高窟和榆林窟地区的岩面上一块一块地泛白,这是由于春天解冻后,岩体和土体中的可溶盐随水分毛细上升频繁活动而在岩、土表面析出。

10多年来,PS材料经过反复实验、应用,在理论研究上不断深化,在现场应用工艺上不断完善,特别对现场应用中出现的一些问题经过分析测试加以说明和解释。

下面就PS加固土质、石质文物中的稳定性和强度问题做进一步论述。

一、PS加固土质、石质文物的稳定性

1.PS加固土质、石质文物的理论依据

通过对砂砾岩风化机理的研究,发现在砂砾岩的胶结泥质中含有膨胀性的黏土矿物。从胶结泥质的扫描电镜照片明显地看出,胶结泥质的胶结形式是一种孔隙——接触胶结,这种胶结属于一种不稳定的支架式结构。遇到水时,支架结构容易滑移使结构受到破坏,这就造成我们所说的砂砾岩的风化,砂砾岩石窟,当所处的小环境随气候、日温差、季节温差,特别是降雨等环境因素影响下,环境的湿度频繁变化,即潮湿—干燥交变,砂砾岩的胶结泥质也随之吸水膨胀—干燥收缩而反复交变,结果使胶结泥质的胶结结构受到破坏,因此,解决砂砾岩石雕的防风化问题,就要在砂砾岩胶结泥质的结构上找原因。

过去,对石质文物的防风化加固,前人已经在有机加固材料方面做了不少工作,但是有机加固材料仅仅起胶结或者黏合的作用,不可能改变砂砾岩胶结泥质的结构和性能。

要从根本上解决砂砾岩的防风化问题,就要寻找一种在化学组成上与砂砾岩相似的无机加固材料。这种加固材料能很好地渗透到砂砾岩中,改变砂砾岩胶结泥质的结构状态和性能,使其遇水不膨胀、不崩解,在大气中稳定,同时具有较强的物理力学性能,这样砂砾岩的防风化问题也就解决了。

我们从上述的思路出发,经过近百个配方的实验筛选,找到了一种最佳模数(M=3.8~4)的硅酸钾,使其与胶结泥质作用,发现这种胶结体PS-C(C为胶结泥质)具有非常好的耐水性、耐CO2性及耐候性,其力学强度成倍增加。从结石体PS-C的电镜照片中明显看出,在PS-C结石体中形成许多二次支架和新团粒。在PS的加固中,以CaSiF6或Na2SiF6做固化剂,同时胶结泥质中含有大量的钙,这样会产生下列化学反应CaSiF6+CO2—→CaF2+SiO2+CO上2-下3,在二次支架和新团粒中,化学性能非常稳定的SiO2的含量大增,同时也会有化学性能稳定的CaF2形成,因此大大增强了交联骨架的稳定性,从而提高了PS-C胶结体的耐候性和物理力学强度。

我们又做了榆林窟砾岩胶结泥质的耐水性试验,从砾岩中提取胶结泥质,做成圆形试块,对未经处理的试块和经PS处理过的试块同时浸泡在普通水中。未经处理的试块在水中立即膨胀崩解,PS处理过的试块在水中浸泡45d十分完好,并且具有一定的力学强度。

因此,PS是否对风化砂砾岩的加固,不仅起胶结作用,更重要的是改变砂砾岩的胶结结构和性能来达到加固目的。因此PS对土质、石质文物的加固,从本质上讲,改变了砂砾岩胶结泥质的性能,使其变得稳定、耐水、耐CO2和耐气候,因此是一种化学加固方法。有机加固材料基本只起黏结作用,因此是一种物理加固方法。

关于PS的碱性是加固土质、石质文物酥碱的原因,这个问题我们认为恰恰相反,PS对土质、石质文物的加固靠它的碱性条件来实现的。只有强碱性条件下,膨胀性黏土中的铝和硅才能同水和钙产生化学胶结作用,改变胶结泥质的结构状态。

高碱性已成为改变膨胀性黏土工程性能简便而有效的方法,国内外广泛地将这种技术用于土建工程中,美国的规范pH=12.40为理想值。我国的铁路技术部门也用美国确定的规范,改变铁路工程中遇到的黄裂土的性能。不能机械地认为凡是碱性材料都是不稳定的,水泥不也是一种强碱性材料吗,它在凝固过程中大量析盐,但水泥的结石体有很好的稳定性和力学强度,现在石质文物加固中反对直接用水泥,这不在于水泥材料本身的稳定性问题,而是水泥固化过程中大量析出盐,会导致石质文物酥碱,而PS-C胶结过程不会析盐。另外,还有一例利用碱性条件改变黏土性能的实例,如三合土,是用强碱性的石灰处理沙土,其强度成倍增加,稳定性也大增。任何事都不能一概而论,对具体事要做具体分析,分析的依据是科学测试所获得的数据和结果。

2.PS加固土质、石质文物的泛碱问题

PS加固土质、石质文物后的泛“碱”是一个非常关键而敏感的问题,过去曾做过对泛“碱”物的分析解释,最近,对榆林窟现场的泛“碱”又做了分析。

PS加固过的土质、石质文物的泛“碱”应该是两个概念,一个是PS-C胶结体本身泛“碱”,另一个是土体、岩石中可溶盐析出过程的泛“碱”,不要一看到泛“碱”,就觉得问题严重了。前面已经讲得很清楚,如果是PS-C胶结体的泛“碱”,其析出的盐分应该是K2CO3,但我们过去对所有泛“碱”物的取样分析中都未发现K2CO3,而是NaCl、Na2SO4等一类可溶盐。若是PS-C胶结体泛“碱”,就能很快使胶结体酥解而失去胶结作用。

还有一种是在现场喷洒加固土质、石质文物出现的泛白现象,也被误认为是泛“碱”。例如在较致密的土体、岩石上喷洒时,若喷洒工艺不当,如喷洒过快,或者喷洒过量,PS不能很好渗透,容易在土体、岩面上产生一种白色物质。这种白色物质经衍射分析结果是SiO2,因为硅酸钾在高模数时很容易产生凝聚,只有在渗入到土体、岩石中发生化学作用而生成胶结,如果过量地积聚在土体、岩体表面,就会由于自身的凝聚而产生SiO2。SiO2是一种非常稳定的物质,它不但不会影响加固体的稳定性,相反,它是加固体稳定的很重要的因素,不过凝聚在土体、岩体表面会影响外观。如果在现场施工时掌握好喷洒工艺,这种泛白是可以避免的,万一出现,也不是什么了不起的事,只是做最后一次喷洒时,在PS中加适量砂砾岩的胶结黏土,一方面起做旧作用,另一方面增加砂砾表面的胶结泥质,也能获得很好的加固效果。

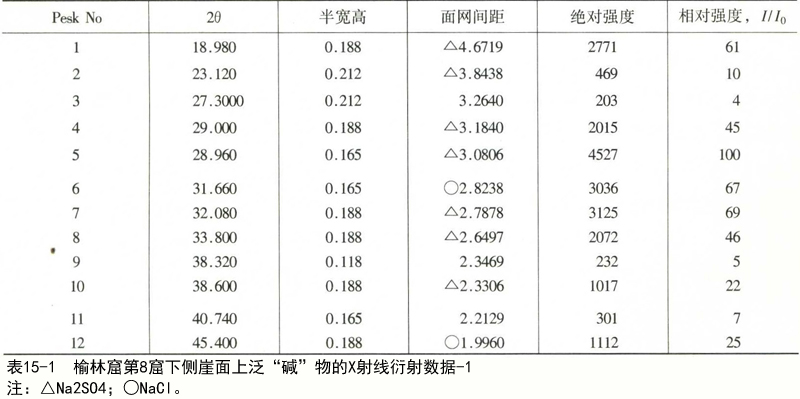

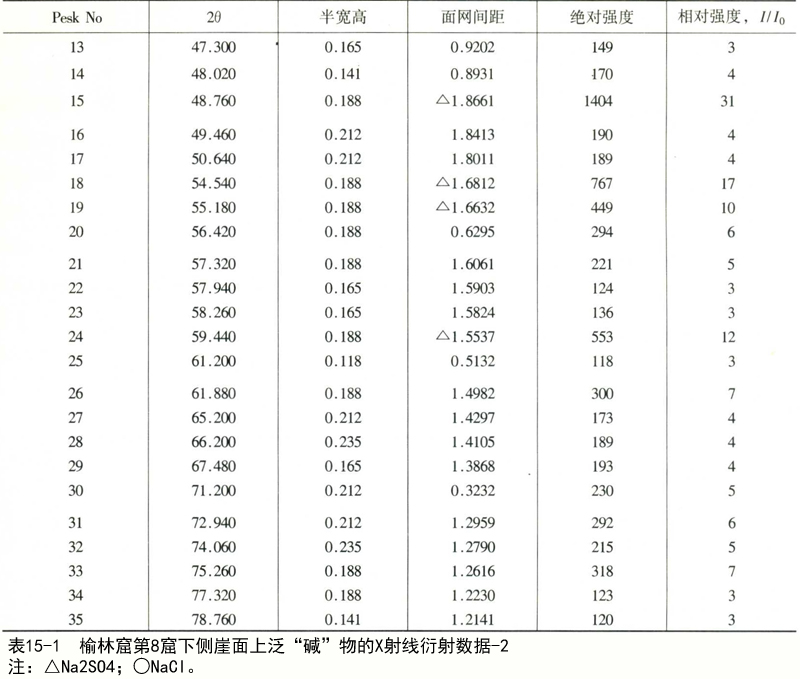

以下是榆林窟崖面上出现的两种泛白物的X射线衍射分析结果(表15-1、表15-2,图15-1、图15-2)。一个试样取自第8窟下侧的泛白物,分析结果是芒硝(Na2SO4),另一个试样取自第6号窟南侧大块砾石面上的泛白物,分析结果是二氧化硅(SiO2)。

榆林窟的岩体中所含的可溶盐是芒硝,特别在东崖的上部和下部几处析出芒硝比较厉害,如第8窟下侧接近地面处约4~5㎡的崖面上经常泛“碱”,但大部分崖面无泛“碱”现象,加固后稳定。对局部范围内芒硝析出严重的部位,人工挖取约3~4cm崖面,用做旧的方法加一层不含芒硝的砂土,再用PS喷洒加固即不影响外观,也能基本稳定崖面。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;