胡杨林中的寺院

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

胡杨林中的寺院

寺院F.Ⅻ之所以引人注目,一是它的位置,二是它的遗物。关于它的详情这里还需做些介绍。它位于F.Ⅹ以南约半英里,坐落在一座很高的胡杨林沙丘的东南坡上。沙丘的西面和南面是两条胡杨树长得茂密的山脉。过了山脉,是一条即将干涸的小河。它是达玛沟河的支流,蜿蜒流过灌木和水草繁茂的平坦地带。这座小寺院建造时,沙丘肯定比现在低许多。沙丘南麓有古老的灯心草篱笆,现存24英尺的长度。寺院的地面,高出篱笆24英尺。沙丘现在已高出寺院地面达18英尺。寺院毁弃之后,沙丘的高度不断上升,寺院得以保存也有它的一份功劳。寺院的墙体,总厚为4(又)1/2英尺,完全用平整的土坯建造。西北角还保存了6英尺的高度,其他部分已塌至4英尺。佛室面积很小,从里侧测量,稍大于8英尺×10英尺。盗宝人从东角挖了一条通道进入佛堂盗窃。一些泥像碎块和东南墙的被割去头部的壁画像说明他们最近还进去了一次。所幸的是,流沙从西北墙原来的门填入佛堂,阻止了更大的洗劫。

泥塑像

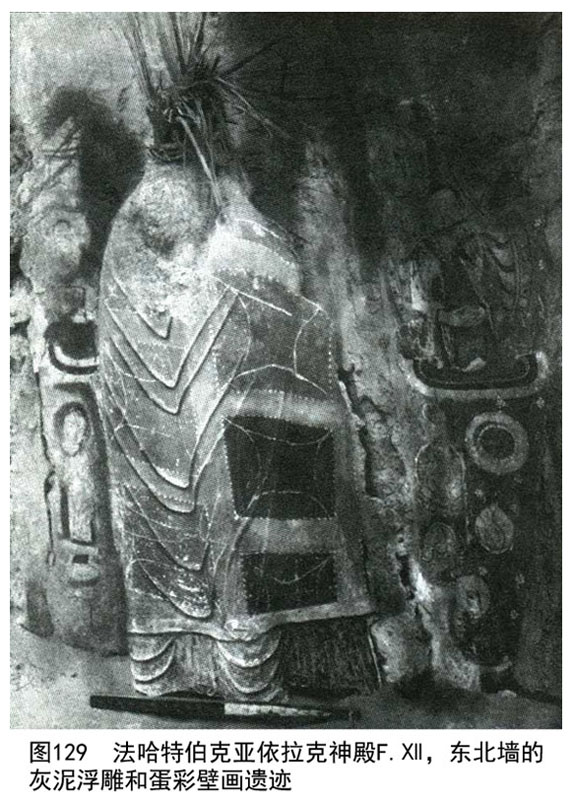

清理表明,在佛堂内东南角曾有一尊高大的泥塑像。塑像可能是立像,现在已完全毁坏,只残存了一只脚。其他位置还保存了五个小泥塑立像。东北和西南的小平台高约6英尺,上面各残存有两个塑像的台座。但其中只有一尊塑像还保存了腰以下的部分,高度为4英尺(图129),剩下的四座塑像已完全塌毁。仅存的塑像可能是一尊菩萨,在它的腿部和臂部穿着深红色的袈裟。袈裟的下边为浅绿色,装饰一个深绿色的大长方形图案,并以蓝点包边。脚已不见,但其上的袈裟露出深蓝色多褶的夹衣。躯干内的灯心草骨在腰部暴露出来。

壁画的图案

壁画中蛋彩画更是幸运地保留下来。其中保存最好的部分,我在奈克·拉姆·辛格的帮助下,把它完整地成功割取下来。在前述塑像的右侧是一尊优雅的观音立像(图130)。许多地方与希腊化佛像有很密切的关系。头光和背光的圆形装饰很少见到,让人奇怪地想到萨珊织物上常见的花纹。波斯艺术的影响使我们敏感地注意到其他一些壁画上出现的波斯风格。图129表现的是东北部壁画的残迹。这里有一尊浮雕佛像,佛像为坐姿,作沉思状,周围有花朵和莲叶,它们一直延伸至墙角。佛像右侧是图案保存最好的部分。

壁画残部

不过这座寺院中最让人感兴趣的壁画,发现于门道南侧。它的下部磨损严重,很可能是香客们前来礼佛时脚蹭的。但上部还保存大部分原来的色彩,我们也把它完整无损地发掘出来了。壁画中的人物,正如富歇先生首先指出的,是印度女神鬼子母(Hāritī)和它的五个子女。这位女神,起初叫“夜叉女”,代表可怕的天花病和儿童的夺命者。就像民间传说和宗教历史中的人物一样,在迷信崇拜的过程中,她的地位逐步上升,成了一位仁慈的女神,不仅是儿童的保护神,而且是生育之神。

女神壁画

女神鬼子母

去印度取经的义净(Ⅰ-tsing),给我们讲述了这位恶魔在佛的感召下转变为善良女神,后来受到崇拜的故事。然后他写道:“鬼子母的形象在印度所有寺院的门廊和斋房的角落都能见到。在壁画中,她怀抱着一个婴儿,膝下有三或五个儿童。”由此我们发现了寺院门道一侧的女神ⅰ。其中一个儿童抱着她的左胸,三个儿童骑在她的肩上和胳膊上,而第五个儿童站在她的右侧手舞足蹈。除了这些人物外,壁板画上还可以隐约看到,在左腿下面的几乎完全磨灭的画面上,有两个小人穿着紧身衣,正在玩耍,而在她的右脚旁边有一个裸体小儿好像在躲闪前面打来的拳,打拳者可能是另一个小儿,但已彻底磨掉了。令人惊讶的是,我们这幅壁画所见鬼子母的儿童数目一个不差地出现在吐鲁番的绢画上,不过构图和风格上有很大的差异。

女神脸部的特点

除了宗教意义之外,这幅神化的婴儿的恶母壁画还有其他方面的意义。她的脸短而圆,呈圆月形。脸上带有慈母般的忧愁和安详的神情。这些特点不能不让我们想到波斯审美观的影响。但这里还不算明显,比较明显的是描述和田养蚕起源传说的丹丹乌里克板画中公主和宫女的脸,或米兰寺庙M5墙裙上须大拏女王和姑娘们的脸。不过,这些人物出现了对称的发辫,头发上也出现了连珠。与这些半西方特征很不协调的是耳上大得可怕的耳垂和脖子上特别密集的皱纹,即富歇先生所说的“印度的典型风格”。关于她们身上的华美衣服,有些细节也许值得一提,她们穿的短袖紧身上衣与前述丹丹乌里克板画中公主所穿的衣服很相近。

可惜门道对面的墙壁已塌毁。正如富歇先生所说,“我们原希望在这儿看到与生育之神对应的财神”。这个“金袋之神”,据上述义净的记载,一般坐在印度寺院的门道中。这位由来已久的财神名叫Kuvera,我们发现在犍陀罗塑像中往往与鬼子母并列。他与她一起出现在古代和田的寺院中,是特别合适的;因为我们知道,Kuvera本义就是“北方的君王”或多闻天王(Vaisravana),在和田被视为王族的祖先和该王国的保护神,很早就受到特别的崇拜。

婆提经的发现

寺院F.Ⅻ的发掘,是我在这个遗址的最后一项工作。令人喜出望外的是,这里出土了一份很有价值的经卷。刚开始清理东南墙的时候,发现了六七片中亚笈多正体梵文婆提经文。此后我自己从底层台座——东北面曾有雕像——旁边的沙堆中,挖出了保存极好的经匣,内装有33卷完整的梵文经文,让我兴奋不已。经卷长约14英寸,宽约4(又)1/2英寸。每到三分之一处,即有一个线孔,装订颇为结实。不过以后在大英博物馆还是把它完好无损地拆开了。它们里面包含一部分中亚版本的《妙法莲花经》,后来此部分由瓦莱·普桑教授整理出版。他发现,这卷经文的文字特征与《金刚经》相似。后者出土于丹丹乌里克的僧房中,它的年代霍恩雷博士定为公元7或8世纪。

F.Ⅻ佛寺遗址的年代和位置的特点

这个年代,肯定是推测出来的,因为中亚波罗蜜多经的渊源本身还存在许多问题。不过它对于确定这个遗址的年代是一条重要思路,如果说我们预先假设寺院F.Ⅻ的始建年代与法哈特伯克亚依拉克的其他遗迹相同能够成立的话。然而这个假设带有很大的问题,寺院的位置尽管相距很近,但与其他遗址的寺院存在本质的不同。其他遗址的寺院无一例外地建在风蚀台地或者与附近台地等高的平地上,而F.Ⅻ建在胡杨树林丘上,山丘的顶部在建造寺院时至少比该遗址一般地面高出许多,至少20英尺。这个位置的选择非常特别,这是毫无问题的。仅就这一点来说,就足以说明遗址F.Ⅻ与其他遗址大为不同。我不知道是否有类似的遗址。类似的倒是和田地区穆罕默德大墓附近的现代麻扎,它们往往建在很高的胡杨树林丘或者沙漠边缘显眼的地方。

与麻扎类似的地区

这些现代本地寺院的标志,往往只有装饰礼拜旗和藏人发辫等的长杆。它们中有许多位于古代遗址的附近,这不能说完全出于偶然。就我们现在讨论的遗址来说,它的邻近地区有乌鲁克麻扎和拉钦阿塔(Lachin-atā)麻扎以及古代妣摩(P‘i-mo)遗迹。在法哈特伯克亚依拉克塔提中间就有这样的中型麻扎,据说老达玛沟的人来这里做礼拜。由此再往前,需要提到人们常去的依玛目·贾法尔·沙迪克和依玛目阿斯木(Imām Asīm)麻扎。它们的位置分别与尼雅和阿克斯皮尔(Ak-sipil)遗迹相邻。它们之间的相似性,和我们所知道的和田地区早至佛教时代的地方宗教的本质特征,使我们不能不作出这样的推测,F.Ⅻ遗址的时代与法哈特伯克亚依拉克的其他遗址并不相同,而是按照麻扎方式在古代遗址废弃于沙漠之后在其旁边建立的寺院,因而有可能要晚几个世纪。

出土的钱币与遗址的时代

当我们考虑整个遗址的大致年代时,如果按照这个推测,首先要考虑整个遗址出土遗物和F.Ⅻ之外出土遗物上的年代线索。我相信,稍微注意一下就会发现,这些线索之间并不冲突。它们都把废弃年代指向一个明显早于唐朝统治塔里木盆地的年代。最值得注意的线索是钱币。除了寺院佛室F.Ⅲ地面上出土的五铢钱外,遗址中还出土了8枚其他中国钱币。这些钱币都发现于风蚀地面上,其中4枚发现于房基Ⅰ附近,3枚发现于寺院的僧房Ⅱ附近,1枚发现于塔提Ⅴ。所有钱币都可能是后汉时期的五铢钱,或者是同时期的无字钱和剪轮钱。唐代钱币一枚也没有出土。这一点很重要。为强调起见,这里需要指出的是,我在清理喀达里克遗址时挖出来的钱币中,至少有98枚属于唐代,只有5枚是五铢钱。因此这些钱币可以证明法哈特伯克亚依拉克的遗迹年代要更早一些。我以为,这是站得住脚的。

F.Ⅱ的遗物与其他佛寺遗址的比较

封泥也很重要。我们发现的三件,很明显原来都粘在木简上,它们上面的印纹来自于珠宝。这些珠宝带有后期古典工艺或受了它的直接影响。它们的样式与尼雅遗址出土的封泥上的印纹非常接近。F.Ⅱ出土的双层台座上的建筑迹象也能说明一些问题。前面已经提到,这种建筑迹象是大家熟悉的尼雅样式的发展,但肯定晚于喀达里克类似木雕上所见的样式。我们对于和田地区佛教视觉艺术的知识还非常有限,要从F.Ⅱ出土的几件板画的风格中得出可靠的结论还不太可能。不过我的总体印象是,它们明显比丹丹乌里克出土的板画或喀达里克出土的壁画碎片更接近印度原型。另一方面,后者与寺院F.Ⅻ壁画在风格上差别甚微或者没有。最后需要注意的是法哈特伯克亚依拉克与丹丹乌里克、喀达里克出土的文书在质料、特征上的显著差别。后两处遗址出土的文书材料主要是纸,而法哈特伯克亚依拉克遗址出土的纸片很少,以木简居多。我们也不能忽视后者出土的文书都是波罗蜜多经,而丹丹乌里克和喀达里克两处还出有汉文经以及藏文经。

较早废弃的遗址

把所有这些线索综合起来考虑,使我得出这样的结论:法哈特伯克亚依拉克遗址停止居住的时间要远远早于丹丹乌里克、喀达里克的居住时间,即我们前面所说的,废弃于8世纪末或稍晚。现在还不能断定更确切的废弃年代。但有两个迹象值得注意,也许有助于确定大致的年代范围。一个是纯粹的反面证据,即这里没有出土一件佉卢文书。我们知道,佉卢文在吐鲁番盆地一直延用到4世纪,或者更晚一些。另一个是地理位置,见于宋云的记载。这位旅行者在公元519年从且末走到和田时提到了捍*(上广下婪)以东的末城。末城,据沙畹考证,即玄奘所说的妣摩,它的位置在乌尊塔提,乌鲁克吉雅特以北(或乌鲁克麻扎)。我相信,在第一次考察该遗址22后我已经提供了充分而可信的证据。

宋云所说的末城

在讨论这个观点时,我曾指出“捍*(上广下婪)以东22里的宋云所说的末城,应当到老达玛沟附近或它的北面去寻找”。法哈特伯克亚依拉克遗址正好与我们所推测的这个地点相吻合。它最北的塔提正好位于我1908年再次考察的乌尊塔提地区以东,距乌鲁克麻扎东北3英里余。这两处遗址的距离正好7英里,也可能略少,因为乌尊塔提的遗址区比实际考察的范围还要往东。因此它们的位置完全吻合,距离也相近,这样就证实了我们的遗址就是宋云记载的末城。假如说后者的废弃是在宋云经过此城的年代与6世纪之间,那么我们就得出这个遗址的上限,而且与上面所说的年代证据——钱币、考古、文书——颇为一致。寺院F.Ⅻ建造在这个废弃的遗址旁边,类似于穆罕默德麻扎,年代要晚一两个世纪。

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;