唐卡的类型与流派

作者:李洁

唐卡从制作工艺上可分为“国唐”、“止唐”两大类。“国唐”指丝绢、绸缎等材料或绣或织或拼贴缝合等方式制作的唐卡,其中包括寺院晒佛用的大型“国唐”;“止唐”指最为多见和普及的手绘唐卡,手绘唐卡又因背景用色的不同分为金唐、赤唐、黑唐(附图9)等多种形式。

1.波罗样式的唐卡作品

唐卡在藏地的普及并流行数百年的历史当始于11世纪,我们今天所能见到的古唐卡实物非常稀有,仅存的几幅也藏于国外的博物馆中,是唐卡艺术的珍品。

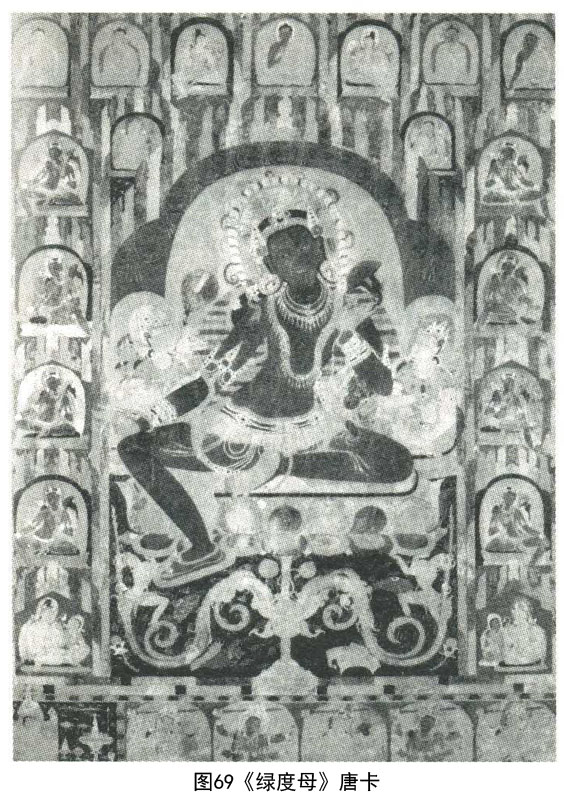

《绿度母》(图69)是一幅十分著名的唐卡。其背后有题记为“热振(寺)的(女)神”等藏文题记。根据度母左右两上角的阿底夏和仲顿巴形象,及造像风格和题记与建寺年代等综合考证,被认为是绘制于1080年前,噶当派画师为纪念阿底夏和仲顿巴而绘制的唐卡,也有可能是阿底夏大师请域外印度的画师制作的。这是今天传世的唐卡中所能见到的最早一幅唐卡作品。这幅唐卡中的人物比例如古希腊雕塑般的和谐无可挑剔。最上沿绘有南亚的热带植物,马蹄状龛形之外饰有竖立如峰的条状山石图案,在色调的处理上明艳的朱砂红统罩整个画面,浓艳而稳重。《贡塘喇嘛像》(图70)是收藏于布达拉宫的早期唐卡,为缂丝(一种可以描绘精细图案的丝织工艺)唐卡作品。表现的人物为12世纪的著名佛学大师,蔡巴嘎举派教法的创始人贡塘喇嘛像。为表现高僧真实的生命,在头像的处理上有着肖像化的性格刻画和再现人物特征的追求。人物的面部有着坚毅沉静而又充满智能的个性,绝不是程序化空洞概念的“标准脸”。在构图上完全遵循12世纪前后流行于卫藏的波罗样式。彩条状的山石图案和布于山石间的狮、鸟、兔、猴等形象,直接继承于正统噶当派的唐卡艺术。作品在色调的处理上也很有特色,各种冷暖变化的灰色之间的明度十分接近,色彩的差别精细微妙。大量的灰色和朱砂红并置于画面,构成了白银般的金属感与纯净的亮红,明丽悦目很具光泽感。特别是用各色丝线的交织来表现微妙色阶的丰富变化更显得难能可贵。肖像式艺术的追求成为这一时期藏族绘画艺术的特色之一。

《空行母》(图71)女神被画得丰满健硕,身上璎珞装饰细碎繁多、空前绝后,用单纯白色连点成线,整体感很好。下排为供养天女,边饰大德、供养人和天女,自成小构图。有帷幕挂饰如舞台(与敦煌第465窟相似),主尊火焰背光外有尸林修持的恐怖内容,足踩尸鬼,手持骷髅串金刚杵,持骷器法链冠饰,佛珠为鬼头等表现是空行母的标准型制。此画面中应当留意的是莲座旁各有两位供养高僧,面色一黑一黄,为印度僧人和当地僧人的形象(藏、蒙、汉、党项人都有可能),供养人是现实生活中的人物。画面中的两个人物明显不同于画面中的其他人物,他们特征具体肖像化表现十分明显,一个老成持重目光和善儒雅,一个刚直坚定,目光咄咄逼人,一文一武,个性的反差强烈鲜明。

《药师佛》是黑水域唐卡中波罗式藏传佛教绘画风格表现得最显著的例子。作品所有细节都是遵循造像型制、度量标准和造型特征的要求来绘制的,佛教精神虽已内化到画师个性当中,但画师的性格气质、审美倾向等个体差异还是会在作画中表现出来。这一表现总会对度量规范有不同程度的偏离,较为明显如侍立菩萨的脸,与卫藏所承袭的波罗样式的正统相比,目细长、颧骨高、腮方大、鼻头尖等特征,很像西北人,也许这正是西夏人的面目特征。

在不同民族的美术史中都发生着这样的史实,中原佛教美术的发展即是一例,佛变成了中原人的特征,甚至观音连性别都变了。对外来宗教文化的本土化改变有时是主动和自觉的。这种植根于人类审美心理深层的倾向是绘画风格变化发展不易被察觉的最根本动力。

2.尼泊尔风格的唐卡

14世纪以后的绘画中,西藏唐卡风格是尼泊尔风格持续发展的时间,直到17世纪还能见到尼泊尔样式的唐卡作品。棕色十分有效地衬出了前方画面的主体形象,建筑中有繁多复杂的图案,碎极而整、雅致和谐,棕色调的环境,反衬了绿度母背后大面积的朱砂红。在构图和色调处理上独具匠心,不落规范和俗套。

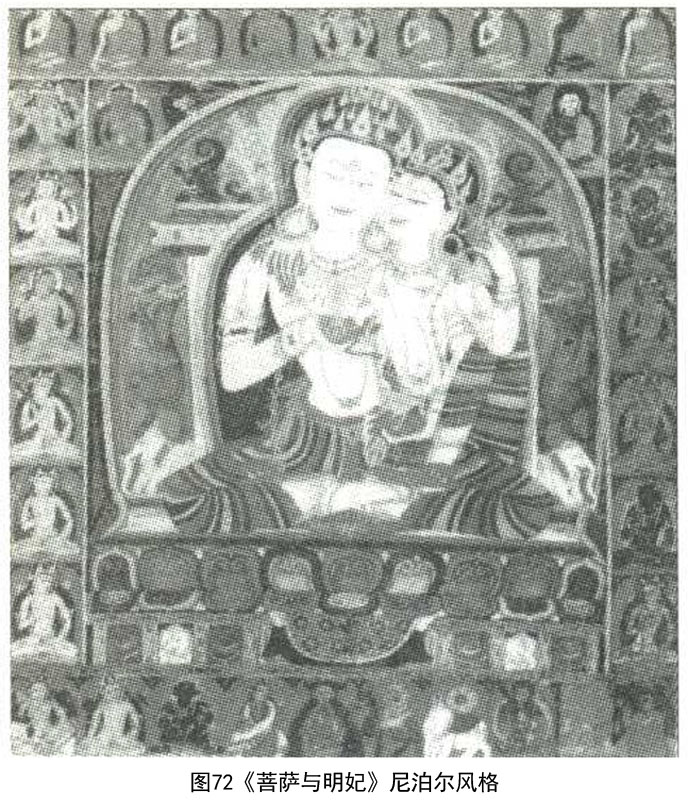

《菩萨与明妃》(明妃即女性修行伴侣)(图72)是一件尺幅很小的作品。画面虽小,却有大的气度,造型特点是方硬中有柔美。线条以黑为主,明快简练,构图为典型的棋格式布局。最令人注目的是,中间两个着彩虹图案花格裤的人物,形象美丽,神情动人,如一对世间恩爱的男女般柔情蜜意。这感情当出自世间,通过画师多情的笔投射于表现神界的画面当中。这种双身神像的人物安排是密宗双身像的一种尼泊尔风格的变化形式。

《大威德怖畏金刚》(图73)这件缂丝作品中尽现尼泊尔样式的华丽。左上角为文殊菩萨,右上角是嘎玛拨希;金翅鸟(加娄罗鸟)、鸟身天人和摩羯鱼花柱等图案,适与纹样组成的一座拱门,其中鸟身天人是中原童子的造型,连摩羯鱼也与龙的形象更为接近了。这些特色是中原艺术影响西藏的表现。色调也变红色为藏青色,是西藏绘画的色调由暖变为大块的冷暖对比,进而变为冷绿发展的过渡期特征。15世纪尼泊尔式的图案化树木,有中原青铜时代造型的方耳三足,香炉上饰汉族飞龙,此龙又有着摩羯鱼式的长鼻。

3.汉孜风格的唐卡

以白居寺壁画为代表的江孜风格是集各家各派之大成,汇聚融合多种艺术样式而建立的绘画体系。因此,江孜风格的唐卡就像白居寺壁画一样是复杂性与多样性的综合体。

《莲花生大师像及着藏装的侍立天女》(图74)的构图沿用老的型制,主尊坐于水中升起的莲台和三拱龛宝座中,周边二十五弟子分坐卷草(忍冬草)纹饰之中。其本土特征表现在人物服饰和造型两个方面:主尊的宝冠是藏族武将头盔与藏传佛教尖顶僧帽的组合样式,盔顶的缨尖变化为金刚杵。莲花生大师的造型应为典型的“静怒相”,眼珠悬于目内如早期的克什米尔样画法。这一造型被后来的勉唐派绘画发扬光大,成为藏族独有的造型风格。另一个特点是两位侍立供养天女体现的15世纪藏族女子的美丽发饰。在今天的牧区仍然可以见到这样的头饰,身着宽肥的汉族衣裙赤着脚。在这两个女子身上见到了藏、汉、印三种服饰的奇妙结合。莲台的花瓣亦如后期唐卡中牡丹花造型,这种牡丹花式的莲花造型,自此成为了莲花样式的一个最主要类型。《光明佛母摩利支天》在圆圈的彩虹光环中佛母坐莲台之上,佛母面部的南亚特征被减弱,显得亲切柔美,衣带宽松,四肢修长,莲座的花瓣变化为牡丹榴朵的样式。整个画面简洁明朗,亲切平和,形式风格与光明佛母的主题十分贴切。《波罗蜜多金刚》是15世纪末期唐卡中的上乘之作,色调凝重,统一于朱砂色之中。主尊造型修长又不失丰腴,四肢显得较小。周边的高僧大德与白居寺十万佛塔壁画极其相似。从主尊上方左右两角的高僧和下排左二财神的衣饰看,已明显受中原艺术影响,表现出向后期风格发展和变化的倾向。

以西藏本土特征为主要构成元素的唐卡作品尚未大量出现,更多的是在作品中表现出不断消化外来影响,内容日渐本土化的强烈趋势。

4.古格样式的唐卡作品

伴随古格壁画同时产生的还有300多年前存挂于寺院的大量唐卡,或随其他财富被外敌掠去,或毁于战火。数百年后藏于塔内和塑像之中的唐卡亦多被毁被盗。目前能见到的古格样式唐卡主要是国外博物馆的藏品,其中不乏完整清晰又工细精密的上乘之作。

《释迦牟尼》(图75)与古格红殿壁画的构图造型和色调相像,并有着十分典型的古格绘画的主要特征,几乎可以认其为壁画的缩小版。《千手观音》(或称《十一面观音》)不厌繁杂、不厌具细的题材当中,古格的艺术家表现出极大的理性与控制能力,展现了古格艺术中线描的魅力。《金刚总持及佛母》图中的双尊并立的形象十分特别,双莲座在贡台之上,一蓝一红,一静一怒,对比中见变化。白狮盘于两旁立柱之上是汉地龙盘柱的型制影响西部的结果。造型特点和色彩关系与古格兴盛时期的红殿风格完全一致。

5.勉唐派唐卡

勉唐派包括“旧勉唐(勉宁)”、“新勉唐(勉萨)”。因创派大师勉拉顿珠加措[1]家乡在山南的勉唐地区,所以称该派为“勉唐派”。

勉拉顿珠加措吸收中原汉地的青绿山水技法,将山水加进主尊身后的背景,以往红蓝和红绿两色对比为主的画面变为绿色调,人物造型与江孜壁画修长清秀的特点相比,人物形象方正中见圆润,人物略显肉多骨少,显示出厚重圆浑的唐代遗风,四大天王基本上是汉式造型,主尊着装汉族化表现明显。头冠耳环佩饰中可见历粉凸起的装饰效果,画面装饰繁复与江孜样式相似。《弥勒菩萨》(图76)诸神于云端和风景之中布局活跃多变,主尊的宝座出现了非平面化的立体表现,出现了两个向里透视的侧面,立体感增强,背光中的构成上还是以往的内容,但造型发生了不小的变化,卷草图案和虹状彩纹变成了波浪式放射的金线,加进大量的花卉祥云,棋格式构图消失。色调中绿的因素明显变多,唯一没变的仅有蓝底色华盖旁的天空中出现了日月,表明蓝色不再是底色而成为蓝天。

目前,尚存的勉唐大师亲绘作品能够对应于历史记载的,只剩下为法王根竹巴(一世达赖)所绘的扎什伦布寺(1447年建)措钦大殿的几组壁画。包括晒佛节所用的巨大唐卡,仅存的作品也因年代过久被油灯的油烟熏黑,绿色调俱已变成赭黑。只有边饰白云还依稀可见“青绿山水”形状,还是能够感受到大师不凡的造型气度和张力。《文殊和弥勒两菩萨》供塔菩萨式双尊坐经典构图的新发展,用透视变化表现了宝座的立体感。两人物画得很美,有含羞少女般的神情,美丽柔和的容貌。画面的诸多造型都与江孜时代有关联。只是天上的白云背景的山石花卉写实如明代工笔重彩画,这也让我们想起北京法海寺阴代壁画。我们当折服于画师细腻高超的作画技巧,渲染、用色变化多端。由于时间的流逝,色彩被暗褐色烟尘所罩,退去了画面的“绿气”,使得这幅作品精致丰富而沉稳。

勉唐派绘画艺术影响之长久、波及地域之广、传播能力之强都是前所未有的。尼泊尔、北京,甚至日本都有勉派艺术的踪迹。这种传播的强度是因为除勉派绘画自身的艺术魅力之外,更主要的是格鲁派的僧侣画家皆出自勉派,勉派画家亦都受到格鲁派法王高僧的庇护和赞助。勉派艺术得力于格鲁派的力量发展壮大起来,特别是17世纪后的新勉势力更是势不可挡,发展为正宗的宫廷风格,从而成为画坛主流。因此,它是继江孜样式以后,西藏画史中最重要、规模最大、追随画家最多的艺术流派。

勉唐派艺术的出现标志着藏传佛教艺术在15~17世纪印度尼泊尔画风的彻底结束,具有本土特色的藏族绘画样式的形成。在真正藏族本土样式的绘画形成、发展的历程中,勉唐派作了最大最重要的贡献。

6.青孜振唐卡作品

青孜有“钦则”、“庆鲁”、“钦日”等不同译词,因创始人贡嘎岗堆青孜切莫[2]而得名,影响范围主要是山南和后藏。

青孜派的画家们大都被萨迦派高僧所赏识和支持,因而此派的影响力与萨迦教派的兴衰密切相关。同时,青孜派画家也为宁玛派寺院工作。青孜派绘画艺术从兴起到衰落时间较短,其门下也出现了不少杰出画师。如先年南杰曲英让追(他同时熟悉勉派画法)、桑杰喀群则·熏努、阿旺赤列等,直到五世达赖时期的新勉时代,青孜画师亦非常活跃后世虽日趋沉寂但此派余脉至今尚有传人。青孜派还有些遗存的唐卡壁画作品可与大师亲绘的壁画进行对照。

在朵巴·扎西杰布门下出了两位开派大师——勉唐派大师勉拉·顿珠加措和青孜派大师贡嘎岗堆·孜切莫。两位大师都是从明代汉族艺术中吸收营养,早年所走的道路是基本一致的,师从同一导师,有着共同的艺术追求。可以说勉青两派是同一根系中分出的两支。同时青孜派又保持了尼泊尔艺术的传统,是最典型的过渡风格。在人物造型中有印度尼泊尔样式的活跃元素,画面富于动感,呈现夸张优美的舞姿。人体修长,手足柔美,金刚的须眉图案化,指尖端有上卷肉;色彩调配考究、精微,善于控制相近的同类色,制造色彩明亮如灯光闪烁跳动的幻觉;背景固守着传统的蓝色基底的青绿山水已经减少,石色色层丰富多吸收汉族艺术的营养,用透明色渲染。《莲花网目观音》(附图10)现藏于布达拉宫。这幅唐卡不是纯正的青孜风格,而是尼泊尔风格末期样式与青孜风格的结合。首先它继承了传统的构图方式,形象整齐排列,蓝底作衬、正圆背光、无风景与尼泊尔样式相近。人物修长而甜美,动态如舞蹈,衣裙褶纹受汉族工笔画影响,手足造型如波罗时代,可以说是介于尼泊尔风格和青孜风格之间的作品,绘画风格更接近于尼泊尔风格。

在15~17世纪这200年间,唐卡产生了多种变化形式,除重彩之外还有淡彩唐卡、黑唐卡、赤唐卡、金唐卡等。现藏哲蚌寺的《欢喜金刚》(图77),即黑唐卡之例,在深黑的底子上勾勒金线,是典型的青孜派作品。

贡嘎壁画中,青孜大师将主尊背光皆画成红色正圆,再配以光芒火焰如灼灼火球,对表现金刚的威猛之躯和双修的热烈之情有着非常独到的表现力。有的甚至在红色主尊背后亦用红色背光,只有大师才能如此成功地调配精微差别的同类色。《双运》除背光之造型为长蹄状不同于青孜之外,其他造型和色彩都是较典型的青孜风格。人物动态设计得更加大胆,几乎失去了重心,明妃面部特征如西方人高鼻深目,手足画法更加富于韵律。造型有力,方硬的直线与曲线对比简洁,画技高超但画面处理却十分概括。画面的魅力丝毫未因壁画破败、色彩脱落而减损。

青孜派艺术虽不及勉唐派艺术那般生命力旺盛,所依仗的教派靠山更不及勉派的靠山那般强大而稳固,但在画史中却光彩卓著。画派现存作品的整体品格在勉派之上,在西藏绘画本土化的进程中与勉派艺术有着同样重要的地位。

藏传佛教绘制,不仅使用的是纯天然矿物颜料,也大量使用纯金绘制壁画、唐卡和佛像的塑造。其用金技艺十分成熟。绘画用金一般使用金箔调制,首先把金箔磨碎,然后放入磁碟或铁碟中,加入植物胶或动物骨胶,用手指慢慢研磨成较细的金粉后倒在碗里过滤。然后把盛有金汤的碗放入蒸笼里蒸大约20分钟取出,把还没有完全沉到碗底的金汁导入另一个碗里,原碗底剩下的是较粗且含有杂质不太光亮的金汁,含有杂质的金汁一般用在蓝底、绿底或树叶等处;另一种方法是画师把最纯净的较细的金汁调胶后捏成条状,随身携带,方便使用。细金色一股使用在面部、身体、佛的背光部分或者用来勾线。唐卡主要有铺金和描金两种用金技法。描金一般是用画笔蘸金汁在画面上勾出金线。铺金主要是指在佛的身体、服饰等部位大面积的用金技术。铺金通常用胡麻籽水调配,因为胡麻籽水黏性较好,能让金粉飘起来,大面积铺金很均匀,并且胡麻籽水身生有光泽,对金有保护作用,干后不沾灰尘。藏传佛教壁画的用金与唐卡用金的方法基本相同。现代绘画纯金的使用十分方便,有专供绘画使用的金粉、金箔等材料,因此画师们已经很少使用传统的用金技术来绘制唐卡了。

7.嘎玛嘎赤画派的唐卡

15世纪中叶,勉、青两派的风格确立后,西藏画坛只是延续这两个派系的传统,没有重大的进展。直到16世纪下半叶,才出现了另外一个在画史中至关重要的新画派风格——嘎玛嘎赤。它从产生的那天起就和嘎玛嘎举派(黑帽系嘎举派,或称“白教”)藏传佛教有密切的关联。它是作为嘎玛巴法王的宫廷样式而兴起的,因而画派前冠大宝法王——嘎玛巴之名。“嘎赤”是“营帐”之意,是指嘎举派僧众庆典仪式的巨大营帐,营帐经常迁徙,也是这一教派的特色之一。此画派即是“嘎玛巴的营帐画派”,可简称“嘎赤”画派或画风。

嘎玛嘎赤画派是在勉唐派的基础上发展起来的。嘎赤派的创始人是南喀扎西活佛,他被认为是八世嘎玛巴的转世。但他并没有成为九世嘎玛巴,而是一个特殊的化身,是为了绘制佛神之像。南喀扎西开创的绘画风更多地受汉地绘画的影响。嘎赤画派在发展过程中产生了一个人数众多的画家群落。藏东的嘎玛乡甚至有全村男人都画唐卡的村落,可见嘎赤画派的普及与深入。严格地说,嘎赤派的起始有多个源头,是这些源头的汇集才有了嘎赤派。嘎玛斯哲和嘎玛仁钦被认为是另一路嘎赤派的代表画家。还有早在南喀扎西之前就有“旧嘎赤派”的嘎玛却居巴和布达热强巴大师,其艺术追求与南喀扎西相似,在后来的发展中他们的画风也汇聚到了嘎赤画派的主流当中融合成了嘎赤派。曲扎西继承了嘎赤派大师南喀扎西的画风。另一位嘎玛扎西从嘎赤派中衍生出了自己的画风,史称“嘎雪画派”。以上三位被称为“嘎赤三扎西”。

“嘎雪画派”虽是嘎赤派的分支,但从留下的作品看,是嘎帕特征清晰明确、品位较高的派系风格,是嘎赤画派诸多子画派的最高代表,嘎雪派的特征主要是在用色上,写实而工细的树木山石背景中,大胆使用纯度极高的石青、石绿。嘎赤派中灰白色皮肤,明亮和谐而雅致的冷灰色调,正是来自这一支派画家们的创造。

《罗汉瓦纳瓦西》(图78)画工精良、用色考究,是少见的杰作之一。画面遵从的是同个构图程序,同一个造型风格体系,只是色调略有差别。有着同样的清雅品质和圣洁的格调,完全没有了图案化的装饰趣味,更像是幅空间关系合理的人物肖像画。在深山之中、古松之下,沉思打坐的尊者与供养膜拜的弟子组成疏朗空灵的构图。在绘画技法上有着中原汉地工笔人物画的迷人效果,三矾九染淡雅文儒。人物的心理刻画是以往画史中不多见的,尊者儒雅如清风,皓洁如明月。画面的品格正是尊者圣哲品格的对应和写照,画师的精准表达源自对人物最深刻的内在精神的体验。在诸高僧活佛的肖像中追求表现人物形象恬淡、柔和、沉静似真人,栩栩如生。用灰白色表现人的皮肤,色彩明亮和谐。画面呈现高级雅致的冷灰色调,有高深而敏锐的色彩修养。风景部分更为写实,与汉族的青绿山水基本一致,近处的树木岩石画得具体而真切,没有了勉派具装饰意味的五彩云霞,没有了可搬动的以固定造型单元方式出现的群山,更像独幅山画构图。色层薄而丰富,从石色到水色,从透明到重彩,半遮半透的表层下又透着底层色,表层的透明渲染下又透着石色。线描所占的比重尤为突出;轻重粗细又转折顿挫,体现着画师对线条的理解程度及深厚的线描功力。诸佛菩萨的造型学习早期印度的铜雕作品,体态优美富于韵律,神情沉稳静穆。此时画师已化作了尊者,唐卡制作变成了祥定修持,如此乃达到出神入化之境。嘎赤派艺术体现出的优美诗情和淡远意境正是其画派的魅力所在。也是藏传佛教绘画受中原绘画艺术影响的体现。

罗汉高僧等人物肖像的主题最能代表嘎赤派艺术的成就。《罗汉瓦纳瓦西》用色纯艳大胆,造型粗犷刚硬,营造了不同的绘画效果,个性在此转化成个人化的线条色彩。罗汉虽沉思默想,但面部又隐透出勇武之气。这种亲切真实效果的获得自然要以牺牲画面的庄严为代价。画面冷灰主调与灰白色人物皮肤形成优雅的色彩关系;青绿山水式的配景采用透明的薄色染出的天空虚化的云气。山水、云雾、建筑、树木,叠压交错在故事中展开,全面包罗又自由活泼(图79)。这些因素较为全面地表现了嘎赤派艺术的特色。

[1]勉拉顿珠加措:山南洛扎县勉唐人,约生于15世纪20年代或30年代。据说,勉拉顿珠加措出生时正好是在他的家乡发现朱砂矿的时间。这种重要的绘画颜色矿源在西藏腹地的发现,似乎预示了绘画大师将降临人世。他自幼聪慧,写得一手好字。他的婚姻生活十分不如意,他不愿与不称心的妻子厮守,于是弃家远游,流浪四方。到后藏和萨迦这样的寺院文化中心寻访名师,受业于朵巴扎西杰布门下。他的作品表现了与汉族艺术风格的密切联系。他创立的画风是一种汉藏艺术的综合体,创立了勉唐派。《如来造像量度品如意宝珠》是他流芳百世的经典著作,一直也是勉派传人的必修画论。勉派的量度法则、画技巧俱源自这部著作。

[2]青孜切莫大师生于15世纪中叶,今山南地区的贡嘎县,幼年时即显露了绘画方面的天赋,能准确描绘飞禽走兽。后在朵巴扎西杰布的指导下终成一代大师。以绘制怒相神见长,与善画静相神的勉唐派大师勉拉顿珠加措齐名并称“一文一武”。1464年~1465年间,受命贡嘎多吉丹寺的创建者贡嘎南杰(唐1432~1496),在该寺绘制了教的譬喻故事批壁画。境界不俗、功底深厚、画技卓越,非一般近代画师所能达到。《密宗欢喜金刚》优美而有力的造型,和谐而强烈的色彩,有夺人的气势。

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;