莫高窟石窟岩彩壁画

作者:李洁

莫高窟又名“千佛洞”,位于敦煌市东南25千米处,大泉沟河床西岸,鸣沙山东麓的断崖上,是我国三大石窟艺术宝库之一。莫高窟自366年首建,至今已有1600余年的历史。相传沙门乐尊者行至此处,见鸣沙山上金光万道,状有千佛,于是萌发开凿之心,后经历代建造不断,遂成佛门圣地。但最早乐尊等人所凿之窟至今已无从考证,迄今留下来经考证存有壁画的洞窟是从北凉时代开始的700多个窟洞,其中469个存有壁画和塑像。

由于沙漠空气和洞窟墙壁极度干燥,使用的材料性能耐久,莫高窟迄今保存着北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元代等不同时代的壁画。这些壁画是世界上现存的所有古代石窟中,延续时期最长、保存最为完好、内容最丰富的珍贵历史遗存。莫高窟壁画是古代画师在继承中原文化和西域文化优良传统的基础上,吸收并融合外来的希腊、印度、波斯等文化以及艺术表现方法,发展而成的具有中国民族风格和敦煌地方特色的佛教艺术。按其发展历程,基本可分为三个历史阶段:

1.佛陀初度——北凉与北周的岩彩壁画艺术

北凉时期(397~439年)的壁画,是为适应僧侣修禅观像和善男信女巡礼瞻仰之用,主要内容为说法、佛传故事和本生故事。它是在汉晋文化和绘画传统基础上,接受了西域佛教壁画的题材和技法,加以融合和发展,逐渐形成具有敦煌特色的风格。

这一时期的壁画艺术主要体现为在思想上朴素单纯与造像手法上的稚拙,呈现出基本统一的现象,配合用色大胆和布局随意,传达出其时代的平和心境与主题思静的内心世界。

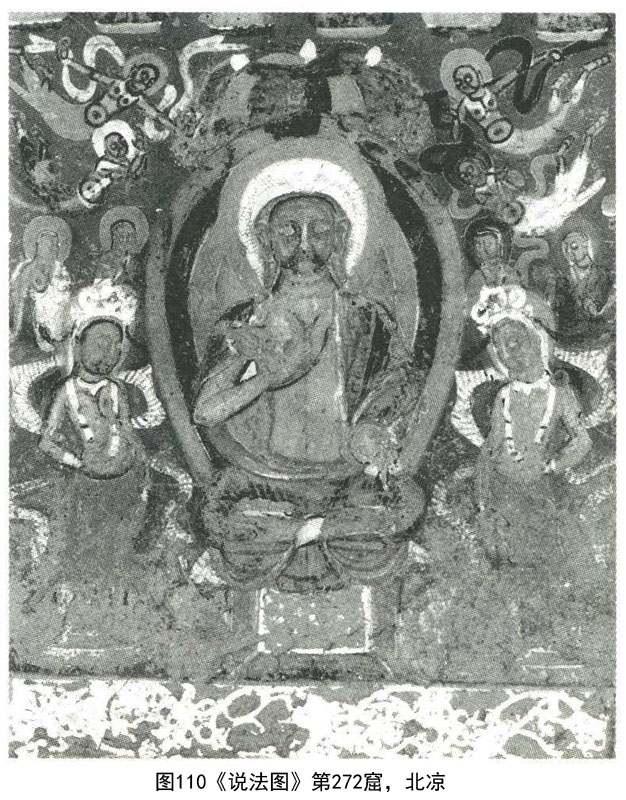

早期的说法图,佛居中,佛陀端坐说法,神气木讷,菩萨侍立两侧,菩萨形体呈“S”形,头向中倾,体态有一定的连贯性,使画面形成波澜起伏的动感,菩萨的手势、动态都向主尊倾注,形成向心式结构,表现了供养菩萨的虔敬之心。衣饰和衣纹是典型的印度犍陀罗式样;绘制手法源于印度的“凹凸法”晕染人体,以表现立体感;用朱色(现已变黑)作圆圈,用白色勾勒鼻梁、眼珠,由于年久色变,形成明暗对比非常强烈,远看像一个白色的“小”字,俗称“小字脸”(图110)。

北魏(386~534年)时期的敦煌绘画由于继承和发展了汉晋壁画传统,西域影响逐渐减少,本土特色日益浓厚。一种造型灵活、色调淳厚、富于平面性装饰美的风格逐渐形成。无论是从画面上所表现出来的汉晋文化风韵、生活信仰,还是成熟的艺术技巧等,都是敦煌传统文化的遗存,是莫高窟早期艺术传统之源和发展依据。北魏时期的莫高窟壁画艺术主要表现在人物造型上,北魏前期一改西域佛陀菩萨的样式,呈现出中原盛行的“曹衣出水”技法,直接表达衣纹丝质的薄衣,轻纱透体,软滑贴身。北魏后期则出现了清灵洒脱的“秀骨清像”风格。同时,在第257窟平棋顶上,出现了全身一丝不挂的裸体飞天。技法虽然尚未脱去稚拙的特点,但明显存在一种新的追求,因为人物形象颇有顾恺之的遗风。

壁画的表现形式上从单幅画发展为连续画面,且有说明文字的“榜题”,很显然源自汉晋文化传统“左图右史”的形式。壁画表现内容除佛本生故事外,还出现了很多的因缘故事,如《九色鹿本生》(图111)等,利用新的处理方式来绘制壁画,它不是按故事情节次依次展开,而是将有关联而又同时发生的两件事分别绘于画面的两端,然后再依据情节发展逐渐绘向中部,从而突出主题,将内容时间上的叙述性通过画面的空间性恰当地表现出来,从而达到了戏剧性高潮。这种绘画布局意念上的创新,是对横向依次绘列情节等传统方式的突破与发展,为以后的壁画创作作出了楷模。这一时期壁画中图案的装饰性增强,整体布局较为严整。

西魏时期(535~557年),原瓜州刺使元荣留任敦煌,所以敦煌石窟建造保持了一种连续性。这也使得敦煌出现了难得的发展机遇,由此出现了敦煌石窟凿造史上第一个高峰。

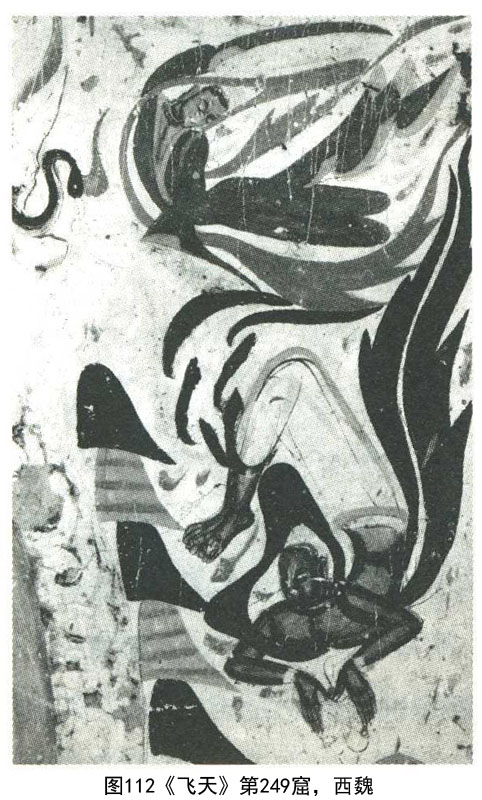

随着石窟的大量开凿,岩彩壁画艺术有了更多的表现空间。这一时期的岩彩壁画艺术不仅在继承前代基础上更加精于凿制加工,而且也充分消化和吸收外来文化的因子,呈现出多元并存的发展态势。“秀骨清像”式的中原传统画风对早期西魏窟壁画产生了巨大的影响:原来的赤足穿上了饬头履,现实生活场景也被搬上壁画。此时的裸体飞天比例准确、造型考究、体态婀娜,特别是对飘带的描绘流畅自如,成为莫高窟最完美的裸体飞天。例如,西魏第249窟的两身飞天,上者体形清瘦,长袍裹足,体态轻盈;下者刚劲有力,半裸身姿,动作类似于西域的百戏,是中原风格与西域风格的完美结合(图112)。裸体飞天艺术冲破中国传统的儒家文化的束缚。

北周时期(557~581年),中西方文化艺术交流频繁。中原式的佛陀形象清瘦,有仙风道骨之态,画面装饰性强,格调潇洒清朗;而西域式的佛陀丰满,半裸身体,显雍容华贵之姿,画面立体感强,气氛庄重沉静。两种风格对比鲜明。

北周时期“面短而艳”的佛陀登场,“小字脸”又重返画面。着世俗装的男女供养人进入了佛国世界,且场面宏大。这与敦煌的统治者多为身世显赫的北周功臣有关,让人感受到浓厚的人间生活气息。但是,功德主有明显的“千人一面”的程式化倾向。

至北周末年,在绘画技法上已经逐渐将西域式的晕染法同中国传统的线描法结合起来,为此后隋朝的进一步融合铺平了道路。

早期敦煌岩彩壁画艺术的绘制主要是采用散点、平列式构图,巧妙地将故事情节安排在画面中,并根据画面内容的主次关系和情节的需要,进行形象大小与位置变化。背景中的山石、树木造型较为程式化,脱离了自然形象的约束,采用人大于山、人高于树的浪漫主义表现手法。没有远近的透视关系,而是平涂不同的色彩来区分山的前后关系。壁画大量使用赭红、石青、石绿、朱砂以及白色等,不注重线描的作用,以大而整的笔法绘制出大块的色彩,不强调细致的刻画。

敦煌的壁画写实繁复、线条严谨,充满生动自然的神韵,例如,敦煌岩彩壁画中武士手的塑造是用钝厚圆滑的粗线条勾勒出来的。为了表现其张开的力度,画师在其手背上描绘出了三条筋腱。三根线条由粗及细,像锯齿一样,这就是采用左右颤动的笔法画成的。另外,画家还在手腕和前臂肌肉的线条中采用了同样的表现方法,这都让人感到了武士肌肉的颤动。更为有趣的是,这种颤笔与整只手厚实钝圆的轮廓形成了鲜明对比,成功表现了中国武士追求的“外柔内刚”的境界。在色彩运用上,敦煌画师采用颜色的层层叠加来达到立体通透的效果。着色非常厚重,有些地方色彩高高突起于墙壁表面,一些高起的蓝白色块的侧面有着明显抹后的磨光亮面,堆高的技法近似于西方油画的效果。

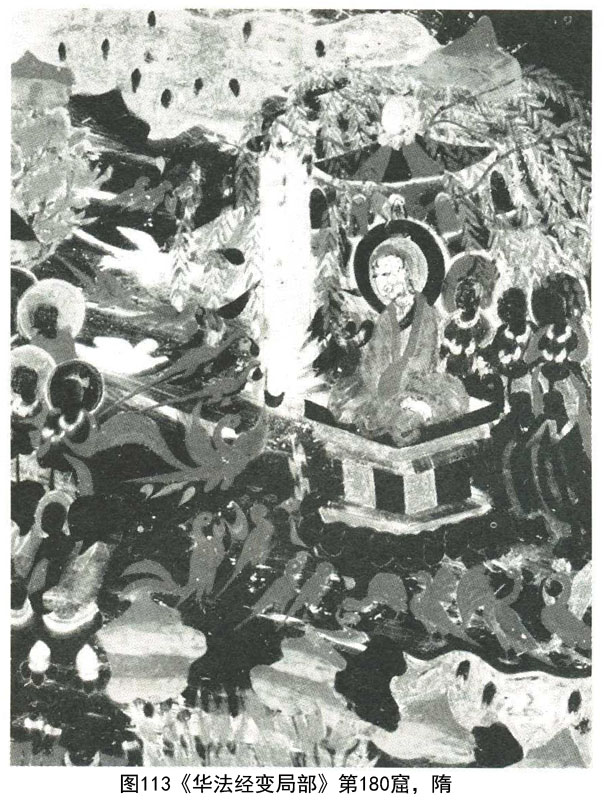

早期的莫高窟壁画经历了漫长的历程,在发展过程中,逐渐形成了独特的敦煌艺术风格与审美趣味,即北凉、北魏时期的浑朴与厚重,西魏、北周时期的秀逸与圆融。它们是外来多元文化精华与敦煌、中原本土文化的一种初步的融合,充分显示了中华民族博大的胸怀和善于吸收融汇外来文化艺术的包容精神。敦煌早期的壁画在视觉表现上取得了多方面的成就,迈出了走向成熟、鼎盛时期的雍容步伐(图113)。

2.华美乐章——隋唐时期的岩彩壁画艺术

隋代(581~618年)前后只有38年,但隋朝的短暂历史并不影响它在中国乃至世界艺术史上的地位。隋唐盛世是中国佛教发展的鼎盛期,也是莫高窟艺术最为辉煌灿烂的时代。隋文帝杨坚自小笃信佛教,佛缘很深。隋王朝统一天下后,佛教成为隋朝的国教。佛法与皇权已密不可分,随着国家的统一打破了佛教南北对峙的局面,佛教南北归一。在杨坚统治的23年间,共在莫高窟新建101个窟,重修北朝石窟5个,是莫高窟开窟180多年来的两倍。敦煌岩彩石窟艺术在这种难得的机缘下获得了空前的大发展。

隋朝莫高窟壁画的内容和艺术形式渐趋一致,外来风格和中原风格逐渐融合。隋朝社会丰饶富强,百姓从解脱自我的精神层面转向更实际的“现世报”,促成了大乘佛教的流行,石窟艺术更趋向绚丽多彩。

隋代莫高窟壁画艺术以“融合”为主,渐显“创新”之风。佛教艺术开始世俗化,人物的塑造已经着意抓住个性特征,赋予其各种不同的精神情态,如庄严亲切的佛与菩萨、老成持重的迦叶、恭敬有加的供养人等等,人物造型准确精细,色彩鲜艳富丽,人物活动在重楼高阁、山峦树木、错落有致的真实空间之中。众多艺术形象无不神形兼备,散发出浓烈的“佛在人间”气息(图114)。

隋代壁画的内容上,本生故事画让位于经变画,由西域传来的小乘佛经故事逐步为中原大乘佛经变所代替。“累世苦修”、“忍辱精进”画面渐次退去,“方便成佛”、“西方极乐世界”的画面由窟顶走到墙壁正面的黄金地位。这表明佛教文化已经逐渐深入人心,佛经的宗教理念得到进一步加强。画家在大胆探索过程中,创造了各类人物的典型形象,逐渐形成了隋代的统一风貌。例如,魏晋南北朝时期壁画中的头大、腿短等比例失调的造型,在隋代已不多见。菩萨不再是千人一面的木讷表情,面部出现了方形、圆形、广额、秀颊等多变的形象。隋代的菩萨多袒露右肩,腰束锦裙,衣裙上遍饰各种织锦花纹。壁画中的线描开始受到重视,劲健的铁线描、浩方的兰叶描随处可见。中原的渲染与西域的晕染融为一体,使人物的肌肤既有红润的色泽也有明暗的立体效果。隋代,衬托人物活动的环境的堂阁、院落、山峦、树木、流水、云彩、动物等都刻画得细腻真实。如第180窟《法华经变局部·群鸟听法》,描绘佛为群鸟说法。佛端坐莲台上,群鸟姿态各异,生动地再现了鸟类活泼好动、追求自由的一种性格特征。佛为金身,露在衣外的皮肤均用金箔来表现,金箔的成分稳定,金碧辉煌的视觉效果历经千年仍绚丽如初。

隋代是承上启下、继往开来的时代,堪称继西魏之后敦煌石窟岩彩艺术的第二个高峰的起点,为其后唐代的鼎盛奠定了坚实的基础,开辟了敦煌艺术文化日益成熟的道路。

618年建立的强大唐朝,历时289年(618~907年)。唐朝是莫高窟建窟最多的朝代,在698年时已达“窟龛千余”,布满整个崖面。这是莫高窟历史上的黄金盛世,规模庞大的覆斗形大窟中,大幅佛教画气势恢宏,岩彩壁画艺术达到炉火纯青的境界。

唐代敦煌岩彩壁画的题材大致可归纳为四类:净土变相[1]、经变故事画、佛菩萨像、供养人像等。

初唐时期(618~704年),高度开放的大唐帝国对外来文化,以博大的胸怀与气魄,兼容并蓄,从物质内容到文化习俗,从精神方式到宗教信仰,融合众长而绚烂备至的大唐气度。由于政治开明、社会稳定、交通便利、经济昌盛、文化繁荣,唐朝的大气与自信在敦煌石窟的营造上完好地崭露出来。

这个时期出现了当今世界上最大的大佛窟——第96窟。窟檐建筑达九层,现为敦煌的标志性建筑——“九层塔”。这不仅是建窟史上一大创举,更是唐初气象博大的象征。

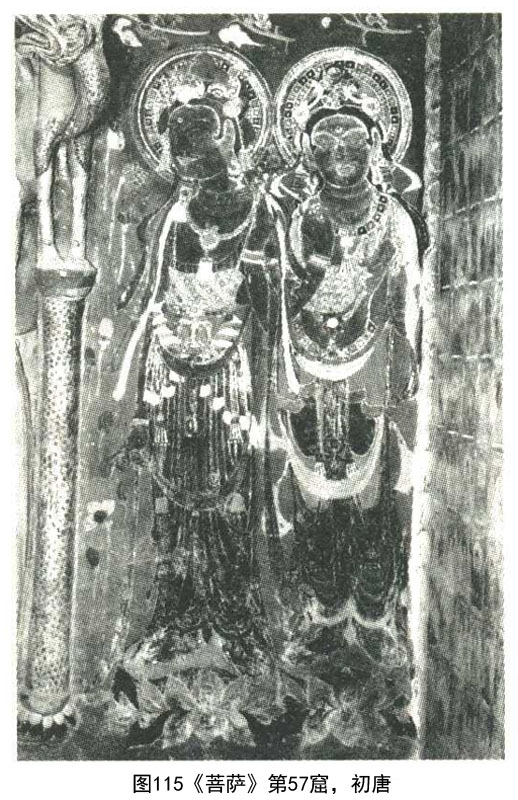

表现在岩彩壁画上,中原艺术的新风格与敦煌地方的传统画风融合。例如,第57窟(图115)中的两身菩萨体态端庄,一个面相方额广颐,一个修长丰满,素面(现已变色)朱唇,是初唐菩萨的典型形象。从圆光上的装饰、衣裙上的纹样到佩饰,线描与色彩相结合,表现出“细密精致而臻丽”的画风已趋成熟。在造型、构图、晕染上都出现了前代未有的新风。唐初出现了色彩绚丽、规模宏大的满壁绘制的经变画。人物造型由清秀渐趋丰满结实,躯体比例适度,却又精工细描,引人入胜。第329窟《女供养人》,女供养人头束发髻,面庞丰腴,身穿圆领窄袖小衫,裙腰高束,肩披罗巾。这样的装束也见于唐墓室壁画中,是当时社会流行的“时装”。

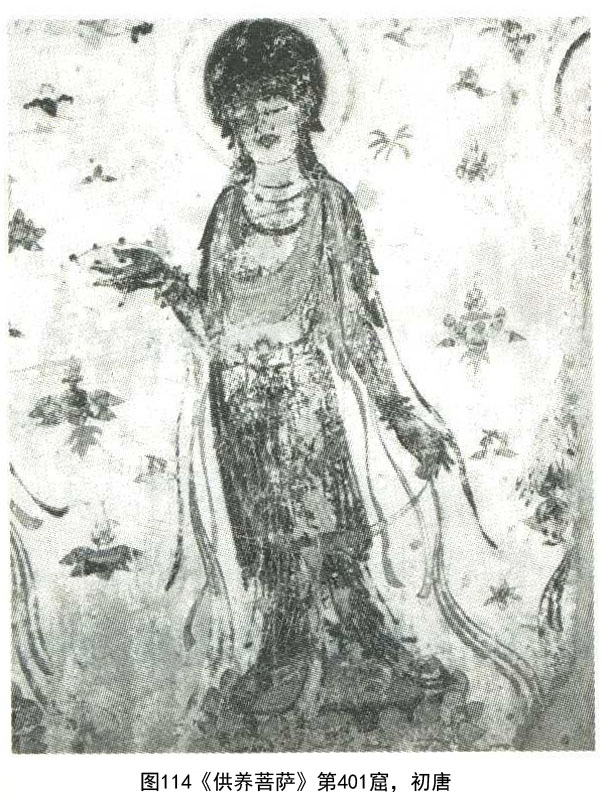

唐代菩萨的形象是古代美术中理想与现实相结合的成功范例。菩萨形象由早期的男性逐渐开始演化为色彩华丽、神情雍容的女性化特征。如第401窟《供养菩萨》中菩萨显示出一副潇洒而幽雅的神情,身形婀娜。从手势、姿态到服饰已开始出现女性化的趋势,线描与色的运用已十分熟练,是初唐菩萨中的精品。

初唐壁画中图案的装饰性进一步加强,尤其是窟顶,构图有致繁复,红、绿、青、赭等色彩搭配虽然对比强烈但不庸俗,具有富丽堂皇而又争奇斗艳的热烈气氛。飞天塑造逐步进入成熟时期,这一时期的敦煌飞天已不见印度、西域飞天的风貌,是完全中国化的飞天形象。

盛唐(705~781年)是敦煌石窟艺术(甚至中国石窟艺术史)的高潮阶段。

敦煌壁画在早期展示的异域风采并同时汲取中原营养而形成独特风格的基础上,在隋唐发展成为以中华文化为主体,以异域风情为借鉴的具有敦煌本土多元文化特色的“敦煌风格”。它以一种欢乐、有力、自信而精力充沛,更加单纯而明朗的形象呈现于世人眼前。没有了北朝的粗犷野性、苦行苦修、以身殉道的宗教情怀,也没有南朝的飘逸、超脱、玄思姿态,而是善男信女们以沉静而愉快的心情,结实丰满、追求功业的世俗心态等待着美好天国大门的开启。唐代的艺术形象与艺术表现中的力量是活生生的生命力量,世俗与理想天界在此达到了和谐统一,成为敦煌艺术史上的巅峰时期。

盛唐壁画绘制更加人性化,贴近大众,人与神的地位有新的变化,人与佛呈等身像。绘画主题开始渗透进密宗的题材。菩萨长眉秀目,丰鼻樱唇。面部设色晕染,肌肤富有质感。造型超凡脱俗,衣饰华丽富贵,为敦煌壁画之上等精品(附图15)。

盛唐的“飞天”在用线上属大写意,线条疾畅,画史上所谓“吴带当风”的“吴家样”绘画,完好保存有中原已消失的画圣吴道子风格的壁画,达到了雄浑豪放与秀丽飘逸的统一,真正表现了“天衣飞扬,满壁风动”之美。如第321窟理想的佛国世界中,双飞天造型优美,长带飘逸,体态轻盈,徐徐飞降。壁画色彩宁静,气氛祥和。第322窟的童子飞天,造型独特,在空中自由辗转,作仰飞状,画面色彩热烈奔放,形式感强。第321窟中6位婀娜多姿的菩萨倚栏俯视下界,形态各异。充分显示出画师对形体的把握准确到位。蔚蓝的天空中,飞天散花,身姿轻盈,飘带随风轻舞,明显带有“吴带当风”的飘动之美(图116)。

盛唐时期的经变画常采用对称手法求得画面平衡,例如,第321窟的《宝雨经变》全图以山水为背景,穿插各类人物活动。画面上有的多达千百人,表现出画师宏大的气魄和处理复杂构图的惊人技艺。在色彩运用上,到处都有李思训大青绿风格的影子,呈现出金碧相映、富丽堂皇的时代风格。利用建筑物的透视造成空间深广的印象,而复杂丰富的画面仍非常紧凑完整,是唐代净土变相构图的发展,也是绘画艺术发展中一重要突破。全图组织了数百人物及花树、禽鸟,成为一大合奏。画幅中央部分的阿弥陀佛本尊和池前活泼喧闹的乐舞,是构图的中心,也集中地表现了宗教的欢乐主题。除中间的说法图外,周围描绘现实生活状态的景象中,人物与山水的比例已逐渐走向写实。至此,敦煌艺术走完其中兴历程,将创造与融合二者很好地结合起来,直至达到了历史的最高峰。

中唐时期(786~848年),敦煌进入吐蕃称雄的时代,佛国仍然是各民族共同的理想国。吐蕃人在敦煌一连兴建17座寺庙,在莫高窟开凿和续建的洞窟多达92个,现仍存50余个。中唐时期洞窟壁画艺术依然遵循盛唐风格,盛行密宗图像,流行佛、菩萨像,经变画比初唐多一倍。壁画画面增多,主题丰富,时空效应有高度浓缩之感。盛唐时期的雄浑博大气势让位于结构严谨、工整、纤巧之丰富构图,产生了一壁分上下两部,上部绘经变画2~3幅,下部再分割成小块并列的屏风画,以上部内容形成呼应关系。

易存国先生说得好,壁画与彩塑更加融为一体,走向成熟。汉式“乐舞精神”与西域、天竺和藏地民俗很好地结合起来,创造出了不朽的艺术美神《反弹琵琶》舞姿图(图117)。反弹琵琶是敦煌绘画中艺术表现手法最具特点的画面,也代表了敦煌艺术的最高绘画水准,其绘画色彩和舞蹈动作明显带有西域少数民族的特点。此图是莫高窟反弹琵琶而舞的所有造型中最优美的,反映了唐代现实生活中,舞乐者精湛的技巧,至今仍为人们所爱[2]。

莫高窟第112窟的《伎乐图》,为该窟中唐时期绘制的《西方净土变》的一部分,画面中佛及菩萨的侍从“伎乐天”[3],伴随着仙乐翩翩起舞,举足旋身,使出了“反弹琵琶”绝技时的瞬间动势。“伎乐天”的主要职能是“娱佛”。敦煌壁画中大量的伎乐天形象,多为半裸束裙,披巾戴冠,色彩明丽,形如菩萨,其神态悠然,体形丰满,具有唐代仕女画的特点,人物造型优美,是一幅精美的佛教艺术品。

晚唐时期(848~907年),敦煌回归大唐统治,但世族张议潮只是一个名义上归顺大唐政制,实际上具有相对独立性的小独立王国。这时敦煌实力雄厚的世族竞开家窟,而互不破坏,总计开凿60余窟。

这一时期敦煌石窟艺术风格融汇了中原绘画、吐蕃遗风和敦煌地方色彩。此时汉地佛教显宗仍居正统,但在敦煌,由于吐蕃时期创造所留下的密宗仍占一席之地,因此壁画表现出密、显宗图像并存的特点,在某种意义上体现了回归汉制的良好文化心态——兼容并蓄的汉文化的融合性和包容力量。人物造型更加真实化,表现内容更趋世俗化。人物神态逼真、赋彩朴实、风格冲融、世情感人。如《张议潮统军出行图》[4](附图16)等与佛教无关的世俗题材。歌颂现实人物的历史长卷,在敦煌壁画中是前所未有的。

晚唐时期壁画中的女供养人像(图118),画面色彩雅致而不失绚丽,雍容华贵,女供养人满头饰花钗,眉间攒五花钿,两颊染胭脂,身穿绣锦大袖衫,裙腰高束,绸带下垂,衣裙曳地。妇女服饰越来越华丽,无疑是受到中原著名仕女画家周昉画风的影响。敦煌莫高窟第323窟北壁,描绘有《张骞出使西域图》,十分形象地描绘了汉武帝派遣使臣张骞出使西域的情景,张骞此行,开辟了中西文化交流的新纪元,联系中原与西域各国的丝绸之路得以畅通。沿着这条商道,中国的丝绸,漆器、竹器以及先进的生产技术源源不断地传到西方,西方的珍禽异兽、植物、文化思想也逐渐传入中国。

总之,从隋至唐,由于敦煌特殊的地理位置,东来西去的商人、使臣或信徒等都要驻足敦煌,敦煌便成为当时的国际商贸城市的地位。敦煌佛教艺术无论是石窟雕塑还是壁画艺术都达到了历史的最高峰。在这里西来的佛教文化被改造后,与敦煌本土特有的地域文化相融合,并创造出具有敦煌特色艺术样式。晚唐虽盛极而衰,但不期然回归平实,为其后世文化、艺术的创造奠定了坚实的基础。

3.衰颓回落——五代至清末的岩彩壁画艺术

907年,唐朝灭亡,敦煌统领张承奉自立“金山国”。此时的甘州回鹘羽翼渐丰,与张承奉的“金山国”经过数次交锋后,金山国对回鹘称臣。

914年,曹议金代张承奉执掌军政大权,废金山国与王号,率义军讨伐回鹘,取得胜利,复称归义军节度使。曹氏家族归义军在敦煌地区的治理时期正式拉开序幕。曹氏家族归义军时期可以细分为前后两个历史阶段。前期当于中原五代时期,为曹议金及其子元德、元深、元忠先后任节度使时期;后期与中原北宋时期相当,以曹元忠任节度使为主,直至归义军政权为西夏所灭这一阶段。

在敦煌及西北地区,为改善与周边民族的关系,曹氏家族与回鹘结亲,并与于阗保持友好往来。因为政治上的亲缘关系而形成的不可分割的连续性,使五代和宋时期的敦煌石窟艺术一脉相承,中原艺术风格、文化思想仍起主导作用。

曹氏家族为敦煌石窟艺术的凿造配备相对严格的管理制度,如设立画院、技术院等,并有意识地聚集一批工艺匠人,分工合作(称为“行会”)。在继承前代遗风的基础上,更强调统一风格,因此显现程式化倾向,使个性化创新思维和内在精神气度的挖掘较少,缺少一些生命力和审美韵味;世俗趣味上升,当时的曹氏归义军政权在敦煌壁画的绘制中将自己的王者之风表露得淋漓尽致,即供养人与佛等身(甚至更高)。莫高窟第100窟仿晚唐《张议潮统军出行图》的形式绘制的《曹议金出行图》(图119),可惜大部分已经残毁。人与马的造型较为真实,但画面设色较为简单,人物姿态均有程式化倾向,两幅壁画如出一辙。

五代、宋承晚唐遗风,出现了许多大幅经变画。经变画数量虽多,但同前代相比,既缺乏笔力,用色也无创意,人物造型较为呆滞,大唐雄强豪迈的艺术风格已逐渐弱化。

这一时期较有代表的岩彩壁画有第98窟《于阗国王李圣天与皇后供养像》。于阗国王为中原皇帝装束,皇后为回汉混合装,人物面相丰圆,两颊涂胭脂,额贴花钿,项饰瑟瑟珠,着赭红圆领绣袖紧口花袍,反映当时汉族与西域回鹘族的和睦关系。人物造型仍具有晚唐余风,衣纹沿线晕染,人物姿态刻画细腻。第61窟《于阗公主与眷属供养像》,公主戴绿色宝珠凤冠,饰步摇,两鬓包面,面施脂粉,身着大袖袍、绣纱披巾,项饰瑟瑟珠,双手握香炉。左右亲属有的戴桃形凤冠,穿翻领小袖绣花红袍;有的戴凤冠插花钗,着大袖裙襦,披绣巾,双手捧花盘,打扮得花枝招展。人物均呈3/4侧面,造型雷同,艺术上已显露出程式化的倾向。第36窟《菩萨》中的菩萨面相短圆而俊秀,右边的菩萨一手持莲花,两个菩萨注意力同时集中在这支莲花上,神态端庄。线描柔中有刚,晕染色泽淡薄而柔润,是五代时期的优秀作品。

回鹘、西夏时期(1030~1227年)。11世纪初,回鹘民族的经师释译出回鹘文的佛经,画匠们据此作出了具有回鹘风格的造像与壁画。1027年,党项族[5]李德明攻下甘州,灭回鹘政权。1036年,李元昊正式攻占沙州。1038年,李元昊正式称帝,建国号“大夏”,史称“西夏”[6]。作为政权体制的回鹘虽被西夏所灭,但回鹘佛教文化却有一定的继承性、延续性和辐射影响。

西夏时期的敦煌石窟基本承袭旧制,壁画形式以大乘佛教显宗为主。但也受吐蕃影响,融密宗佛教艺术于其中,展现出中原传统情韵和游牧民族的雄强气概。敦煌僧众在回鹘文化影响下,凿造出深具回鹘风格的石窟。这批洞窟的壁画受回鹘艺术趣味的影响,内容主要以药师佛、十八罗汉、回鹘王像为代表,人物形象个性强烈,线描粗放,构图疏朗,用色简洁,装饰味浓。壁画融合自然与人文、宗教与世俗、形式与内容为一体,表现出一种空灵的意境。这一时期出现的“水月观音图”,是唐人周昉“妙创水月之体”的进一步发挥。例如,榆林第2窟《水月观音》中的观音悠然地坐在岩石上凝思遐想,彩云浮空,其中金色的彩云与观音金色的肉体互相辉映。画面色调富丽、热烈,线描流畅,造型优美,描绘了水月观音神秘诱人的境界,是现存水月观音中的珍品(图120)。

第409窟《西夏王供养像》画面赋色简单,以土红色描线表现白衣上的衣纹。设色技巧多为单色平涂。主体人物头戴云缕高冠,面相丰圆,眼似柳叶,嘴角上翘,身穿圆领窄袖盘龙袍,腰间束带,手持香炉,身前一衣冠服饰相似的小型供养人,或系其子,身后八名侍从。从服饰和主仆关系来看,可能是西夏王供养像。

1227年,蒙古帝国攻占敦煌,同年西夏灭亡。至1276年,忽必烈将敦煌收归中央政府直接管辖,在此复置沙州。在蒙古帝国和元朝统治时期,敦煌在中西交通中仍占有重要地位。经由敦煌、河西的交通路线再度成为联结西域与中原的主要通道。蒙古帝国和元朝的版图比汉、唐都大,和西域在政治、经济、文化方面的联系也比以往更加密切。

蒙古帝国和元统治者采取儒释道并重的政策,十分注意扶持和利用佛教。在统治者的倡导和带领下,佛教在这一时期仍然受到敦煌各族人民的信奉。莫高窟的开窟造像活动也仍在断断续续地进行。

第465窟《欢喜金刚》中的释迦牟尼为降伏欲界众生而显示的双身像之一,俗称“欢喜佛”。人物动作富有舞蹈的节奏感,赋色艳丽,装饰性强,明显受到了西藏壁画题材、风格的影响(图121)。

东千佛洞《观音菩萨像》(图121),观音形象,丰乳细腰肥臀,造型显示印度及尼泊尔的特征,绘画体现出藏传佛教的风格。这是敦煌壁画中唯一的一幅别具特色的密宗观音像。第465窟《供养菩萨》菩萨眉棱与下颚突出,鼻高而尖,眉梢与嘴角均上翘。赤裸上身,着短裙,佩饰华丽。线描刚劲,姿态优美,是印度波罗风格与尼泊尔、藏族风格兼容并蓄的体现。

蒙元时期的敦煌壁画艺术既体现出一种与此前敦煌文化艺术传统的某种分离(因为直接以藏密为主题,以藏族风格为主体,设色绚丽多彩),同时又有某种意义上的发扬,符合敦煌壁画艺术风格传承,从某方面达到了一定高度。

1368年,朱元璋建立明朝,自宋元以来日渐发达的海上丝绸之路成为中西政治、经济、文化交流的主要通道,经由河西的陆路通道在中西交通中的地位迅速下降。1516年,吐鲁番占领沙州。信奉伊斯兰教的吐鲁番占据敦煌以后情况就发生了变化。敦煌壁画艺术便急转直下,盛极而衰,在敦煌流行了1000多年的佛教,直至沙埋人荒,孤野飘零而终归绝迹。

1760年,清廷改沙州卫为敦煌县,莫高窟的香火渐盛。在嘉庆和道光年间,敦煌的佛教徒对莫高窟再次进行了大规模的整修。这次整修除新开了第11窟和第228窟以外,还重修了前代200多个洞窟。同治年间,陕西、甘肃、新疆等地先后爆发了陕甘回变,回民军不断与清军交战,敦煌一带也成为战场。经过这场战乱,敦煌的人口减少了很多。在战乱中,由白彦虎率领的回民军被清军追赶逃至敦煌时,尽毁莫高窟联结上下层窟的行廊。

自366~1911年,敦煌壁画艺术走过了1600余年的历程,历经前秦、北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐(初、盛、中、晚)、五代、宋、西夏、元、明、清十几个朝代的苦心经营,期间有高潮,也有低谷。它在融汇多种文化因子的过程中形成了独特的敦煌绘画艺术风格,在将佛教文化发扬光大的同时,进一步展示了中华文化的魅力,并以其绝美的风姿呈现于世人,至今仍发挥着不可抗拒的艺术魅力。

[1]又作净土变、净土图,俗称净土曼荼罗。原指描绘净土佛菩萨、圣众及种种庄严施舍等,以呈现净土景象的图像或雕刻,与“地狱变相”相对。净土变相系由于净土信仰的流行而产生,随着药师、观音、弥勒等信仰的盛行,亦出现不少种类的净土变。这包括卢舍那净土变(即以卢舍那佛为中心的莲华藏世界)、灵山净土变(乃释尊于灵鹫山的法华说法图)、药师净土变(系东方净琉璃世界)、弥勒净土变(描绘即将成佛之补处菩萨的兜率天宫),此外尚有观世音普陀落净土变,流传最广的净土变相是阿弥陀佛的西方净土变。净土变相就是用图画描写西方极乐世界的楼台伎乐、水树花鸟、七宝莲池等美丽的事物,以劝诱人们信仰阿弥陀佛,以便将来有机会去享受。

[2]易存国.敦煌艺术美学[M].上海:上海人民出版社.2005,第270~273页.

[3]伎乐天:是佛教中欢乐吉祥的象征,持乐器的飞天。飞天,出自佛经,梵音“犍闼婆”、“犍闼缚”或“乾闼婆”,又名“香音神”或“香阴神”,即“不啖酒肉,惟嗅香气”之意。它是上天“天龙八部”神之一,住在须弥山南金刚窟,天欲作乐时,其身自现异相,飞行于天空,手持乐器,蹁跹飘舞,故又称“天乐神”、“伎乐天”、“乐神”、“音乐天”、“凌空之神”。

[4]唐沙洲人张议潮率众起义,使河西一带脱离吐蕃的统治,第156窟为他的公德窟。

[5]党项族是我国古代北方少数民族之一,属西羌族的一支,故有“党项羌”的称谓。据载,羌族发源于“赐支”或者“析支”,即今青海省东南部黄河一带。西夏开国君主李元昊就自称是鲜卑后代。

[6]西夏是指中国历史上由党项人于1038~1227年间在中国西部建立的一个封建政权。唐中和元年(881年)拓跋思恭占据夏州(今陕北地区的横山县),封夏国公,建国时便以夏为国号,称“大夏”。又因其在西方,宋人称之为“西夏”。

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;