文殊山石窟岩彩艺术

作者:李洁

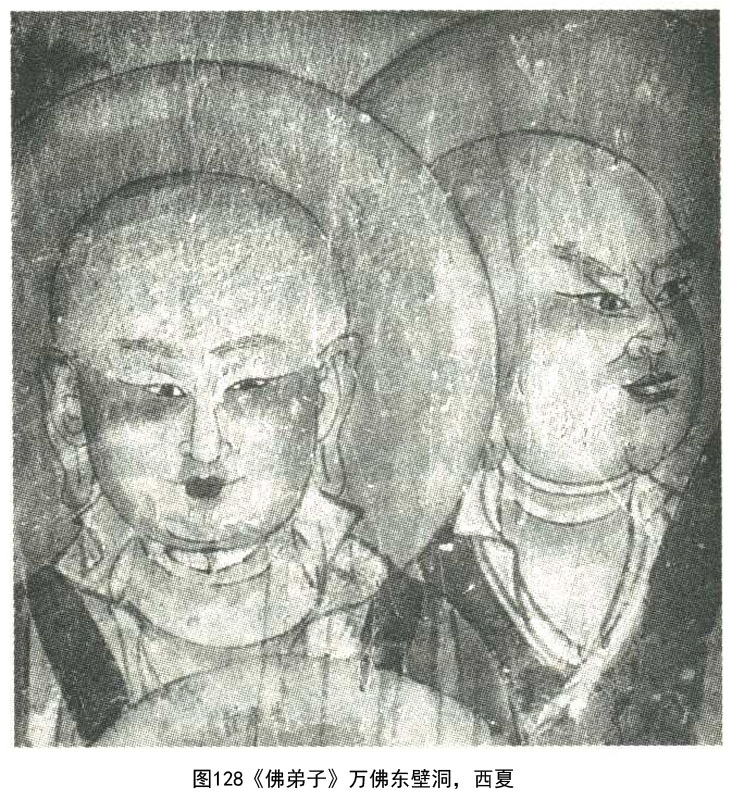

文殊山石窟位于甘肃南裕固族自治县西北部文殊山山谷中,是一处规模较大的佛教石窟群。该石窟始建于北凉时期(401~439年)。文殊山石窟大多分布在文殊山前山和后山的崖壁上,原有洞窟百余个,千百年来,因为自然和人为的侵蚀与破坏,现仅存窟龛10余个,绝大多数壁画已被毁。其中千佛洞、万佛洞两窟保存较为完整,壁画色彩鲜丽如新。风格古朴,保存完好的西壁、南壁均绘有千佛之像。万佛洞壁画内容丰富,西夏时期绘制的万佛洞东壁《弥勒经变图》中,人物巧妙地置于宏伟的“工字”形建筑群中。建筑的绘制细密工整,飘动的白色飘带贯穿于整个画面之中,具有独特的风格。洞窟四壁及顶部彩绘壁画,题材有千佛、说法图、七佛、伎乐天、供养人等。窟顶绘伎乐飞天,人物比例准确,姿态婀娜,神情恬静而冷峻。窟壁上层大面积绘千佛,中部绘一佛二菩萨说法图,下部绘供养人像。北凉绘制的千佛洞南壁《千佛》,画面庄重而热烈。壁面上画排列整齐的天佛像,姿态大致相同,采用前期绘画中的铁线描勾线,用笔流畅自如而刚劲有力。千佛洞西壁的《立佛》设色稳重,人物塑造古朴,用西域晕染画法,强调色彩的明暗对比和人物形象的立体效果,显示出早期绘画雄健的特点。菩萨衣饰保留有西域早期绘画中的一些特色。《佛弟子》(图128)画中一喜一怒两个不同面貌特征的青年弟子,面形丰腴,眼睑和面颊均有晕染,表现手法与“天竺法”不同,面部晕染的是脸颊的凸出部分,类似中国画的高染法,特别是正面青年头像的耳朵的渲染十分准确,结构点与骨点晕染得恰到好处。线的勾勒也极具功力,线条挺拔而富有弹性,表现出人物迥异的性格与气质。

文殊山石窟壁画具有河西地区早期洞窟壁画的布局特点,现存的西夏时期的壁画是研究西夏佛教及其绘画艺术的重要资料。有些壁画内容可弥补莫高窟之不足,有些则是敦煌艺术的延续和发展。

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;