敦煌的壁画艺术——敦煌的飞天艺术

作者:刘进宝

飞天是佛教艺术中最生动活泼的形象,有人称之为“敦煌壁画的灵魂”。飞天是佛经中的乾闼婆(天歌神)与紧那罗(天乐神)的合称。他们的职能是侍奉佛陀和天帝释,因能歌善舞,周身还散发着香气,所以又叫香音神。丰富多姿的飞天应该是佛教中国化的产物,可统称为“飞天伎乐”或“伎乐天”。

一、敦煌飞天的产生

乾闼婆,乃汉译佛经八部众之一的乐神,原来是古印度婆罗门教的群神之一。据印度史诗《罗摩衍那》以及《薄伽梵往世书》的神话传说,他是天神和阿修罗从乳海中搅出来的。

紧那罗,乃印度古神话中的神。据唐慧琳《一切经音义》卷11载:“真陀罗,古云紧那罗,音乐天也。有微妙音声,能作歌舞。男则马首人身能歌,女则端正能舞。次比天女,多与乾闼婆为妻室也。”后来逐渐演变为佛教八部众之一。

在印度、中国以及中亚的石窟艺术中,飞天是常见的形象。至于“飞天”一词,就目前所知,最早见于《洛阳伽蓝记》。该书卷2《城东》载:“石桥南道有景兴尼寺,亦阉官等所共立也。有金像辇,去地三尺,施宝盖,四面垂金铃七宝珠,飞天伎乐,望之云表。”①杨衒之所记乃公元6世纪初的情况,其金像辇上的“飞天伎乐”到底是什么样子,目前已无法见到了。但通过考古发现,我们却有幸看到了南朝“天人”的形象。

“天人”形象是1968年南京博物院在江苏省丹阳县胡桥吴家村和建山金家村出土的两座南朝萧氏齐国时期的墓葬中发现的。其中的砖纹壁画《羽人戏龙图》和《羽人戏虎图》特别引人注目。在龙和虎前都刻一羽人,羽人腰束飘带,衣袖、裤管作羽翼状。在龙、虎上方,各有三“天人”(据砖文自铭)凌空飞翔。②对这铭刻有“天人”的形象,或称之为“飞仙”,或称之为“飞天”。

“天人”也称为“天众”、“天部”(复数),大凡佛传中降生、出家、说法、涅槃等场合,以及佛本生故事中行善业之际,依其场合与情节的不同,天人(或天众、天部)或以歌舞供养,散花祝愿,表示对佛的礼赞歌颂出现于空中;或以佛的侍从、护法的身份出现于空中。因此,在绘画和雕塑中也就创作了飞行空中的天神形象。

上述南朝墓葬中的“天人”形象,并非佛涅槃时的最后供养,而是陪伴和引导墓主人乘龙乘虎以升天的。这里的“天”,已不完全是佛教传入以前中国原有的仙山之上的“天”,而是带有佛教“西方净土”的意味了。因为这时佛教已在江南广为流传,并与中国的传统文化相互融合。在这种情况下,把中国传统的羽人飞仙与佛教天人熔为一炉,画出中国化的“天人”形象,也就是很自然的了。

在古代中国,“飞仙”似有两个系统:一是中国固有的,另一是印度传来的。中国固有的飞仙,就是指羽人,是神仙家思想的产物。南朝墓葬中的天人没有长羽毛,这和甘肃酒泉丁家闸5号墓壁画中的羽人不同。丁家闸5号墓的羽人,虽然也是飞仙模样,但保留了双肩背后的羽翼,没有天人的成分和形象。南朝大墓中的戏龙、戏虎图,都是羽人和天人并存于同一画面上。这种情况,似已说明“天人”已不完全属于中国固有的飞仙,而属于源于印度而中国化了的飞天。这种羽人和飞天并存的情况,在敦煌也有发现。如莫高窟第249窟壁画、第290窟残塑等,都是羽人和飞天共存。由此可知,羽人进入了佛窟,天人进入了陵墓,它们相互交起了朋友。这种情况,既适应了当时中国社会的需要,又反映了中印之间的文化交流。

飞天出自印度,公元前2世纪的雕刻和壁画中就已出现了飞天形象。随着佛教的东渐,飞天也沿着丝绸之路传到中国。但是,印度飞天并不是直接进入莫高窟的,而是飞越千山万水,途经许多国家和地区,并不断吸收、融合当地的艺术后,才辗转传入中国的。它首先经阿富汗,特别是犍陀罗,吸收了希腊、罗马和波斯的艺术之后,便形成了最早雕刻佛陀形象的犍陀罗艺术,然后又进入西域,在龟兹诸石窟和寺院安家。到十六国时期,又从西域继续东传,飞越玉门关、阳关,才在莫高窟落户。

由以上叙述可知,敦煌飞天既不是印度飞天的翻版,也不是中国羽人的完全继承。而是以歌舞伎为蓝本,并大胆吸收外来艺术营养,促进传统艺术的改变,从而创造出的表达中国思想意识、风土人情和审美思想的中国飞天。

二、飞天的发展变化

从佛经的描述看,飞天的形象似人非人,头上长角,并不美。但经过艺术家之手,却都成了形貌俊美的天男天女,还精于幻术,能作宫殿楼阁,其中还有行人出入。

世界各文明古国都有自己的飞神形象,希腊有安琪儿——臂长翅膀的儿童或少女;中国有羽人,臂长羽毛,奔腾于空,世称飞仙;印度有头顶圆光、身托云彩的飞天,也有双翼天使。敦煌飞天来自印度。当其进入龟兹石窟后变为圆脸、秀眼、身体短壮、姿态笨拙的形象,加上印度裸俗、波斯大巾、不乘云彩,形成了西域特殊风格。进入敦煌后,逐渐与羽人相结合,5世纪末转化为飞仙,条丰脸型、长眉细眼、头顶圆髻、上身半裸、肩披大巾、头无圆光、风姿潇洒、云气流动,这就是敦煌式中国飞天。

敦煌飞天始于十六国,终于元代,历史千余年,现存六千多身,在这千余年的历史长河中,由于朝代更替、政权转移、经济发展繁荣、中西文化的频繁交流等历史情况的变化,飞天艺术形象的姿态、意境、风格、情趣等,都在不断地变化,不同时代的艺术家们,创作了不同风格特点的飞天。

从十六国、北凉到北魏(公元366~535年),大约170年,此时期的敦煌飞天深受印度和西域飞天的影响,她身材粗短,上体半裸,腰缠长裙,一条飘带从两肩绕过双臂飘下,或双手合十,或作散花之状,体态比较僵硬,呈V字或U字形。与印度及我国新疆龟兹等石窟中的早期飞天,在造型、面容、姿态、色彩、绘画技艺上都十分相似,由于晕染技法变色,成为白鼻梁、白眼珠。莫高窟现存北凉石窟只有三个,最具有北凉风格特点的飞天,是第275窟北壁本生故事画主体人物上方的几身飞天。

北魏时期的飞天大体上还保留着西域式飞天的特点,但也发生了一些明显的变化,逐步向中国化转变。身材比例逐渐修长,有的腿部相当于腰身的两倍,飘带也加长了,在飘带末端形成尖锐的尖角,这样掩盖了因身体关节的僵直而造成的生硬感,但仍然给人感觉有力却缺乏柔韧。北魏飞天最常见的动作是一条腿往前跨,一条腿在后却尽量地向上翘起,这一动作显得夸张而富有韵味。因为敦煌远离中原较少受到拘束,接近西域受到外来影响比较大,所以这个时期还出现了一些裸体的飞天形象,使壁画中平添了几分情趣。最具有北魏风格的飞天,是画在第254窟北壁的故事画上方的两身飞天和第260窟北壁后部说法图上方的两身飞天。

从西魏到隋代(公元535~618年),大约80余年。此时期的敦煌飞天,处在佛教天人与道教羽人,西域飞天与中原飞仙相交流融合、创新变化的阶段,是中西合璧的飞天。西域式飞天继承北魏飞天的造型和绘画风格,其代表作品如第249窟西壁佛龛内上方的四身伎乐飞天。中原式飞天的出现是以魏宗室元荣出任瓜州(敦煌)刺史为契机的,采用中原线描的方法,不使用西域厚重的晕染,使人物形象呈“秀骨清像”型,身材修长,身着宽大的长袍,飘带也画得细腻,显得动作轻盈。在第249窟顶部中国传统的神仙东王公、西王母和佛教的阿修罗等同处一窟,朱雀、玄武与佛教的飞天、金刚、力士等在一起飞行,分不清哪个是印度的神,哪个是中国的仙。佛教充分发挥其兼容性的优势,为了适应中国的文化环境,开始与中国的传统文化逐步融合,而中国文化也借鉴了佛教艺术而走向完满。其最具代表性的是第282窟南壁上层的十二身飞天。

北周是鲜卑族在大西北建立的一个少数民族政权,虽然统治时期较短,但在莫高窟营建了许多洞窟。鲜卑族统治者崇信佛教,通好西域,西域式飞天和中原式飞天逐步融合,给人一种粗犷的感觉,再加上纯色背景的衬托,整个飞天显得明快而富有韵律。北周时期出现了一种新的晕染方法,也就是中原式晕染,即脸部敷彩由中心向四周晕染,在脸中央形成一团粉红色,西域式绘法正好相反是由边缘向中间晕染的。这时还出现了不少伎乐飞天,飞天分别演奏乐器向着佛的方向飞行,画家通过改变衣服、飘带的颜色来造就动势和装饰效果。最具有北周风格的飞天,是第290窟和第428窟中的飞天。

隋代帝王宠爱飞天,暗造机关令木制飞天上下飞舞为帝王卷帘启户,天上的仙人下降凡间。因而隋代莫高窟的飞天壁画也迅速发展起来,藻井中、佛龛中、说法图中和四壁上形成了千姿百态、成群结队、自由翱翔的飞天群。特别是天宫楼阁中的伎乐天也腾空而起,化为绕窟一周的伎乐飞天。飞天中既有西域式飞天,也有中原式飞天,更有中西合壁式的飞天,画家已经熟练掌握了飞天的表现艺术,能够随心所欲地处理各种场合下的各种形态的飞天。脸型有丰圆型,也有清秀型;身材有健壮型,也有修长型。有穿无袖短裙的,也有穿宽袖长裙的;有头戴宝冠的,也有头束发髻的,还出现了僧人飞天。飞行姿态也不一样,有上飞的,也有下飞的,有顺风横飞的,也有逆风横飞的,有单飞的,也有群飞的,身体自由舒展。从总体上说,隋代飞天是处在一个承前启后的阶段,是交流、融合、探索、创新的时期,充分体现出质朴健康又豪迈的精神,总趋势是向着中国化的方向发展,为唐代飞天完全中国化奠定了基础。最具有隋代风格的飞天,是第427窟和第404窟的飞天。

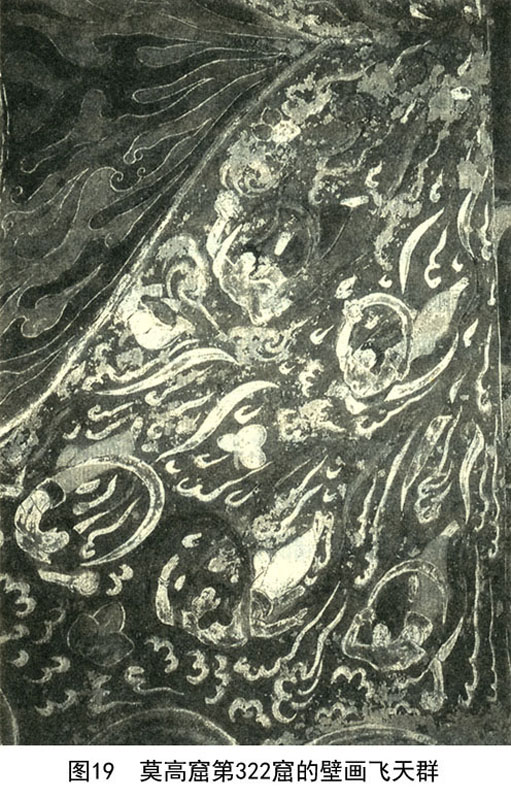

到了唐代,敦煌飞天进入鼎盛时期,艺术形象达到了最成熟、完美的阶段。唐代是莫高窟大型经变画最多的朝代,窟内的四壁几乎都被大型经变画占领。飞天亦主要画在大型经变画之中。在题材上,一方面表现大型经变画中的佛陀说法场面,散花、歌舞、礼赞作供养;另一方面表现大型经变中佛国天界——“西方净土”、“东方净土”等极乐世界的欢乐。飞天飞绕在佛陀的头顶,或飞翔在极乐世界的上空,有的脚踏彩云,徐徐降落;有的昂首振臂、腾空而上;有的手捧鲜花,直冲云霄;有的手托花盘,横空飘游。这些飞天,不长翅膀,不依托云彩,就靠飘曳的衣裙,飞卷的舞带,便轻盈缥缈地翱翔天空。正如唐代大诗人李白咏飞仙诗所说:“素手把芙蓉,虚步蹑太清;霓裳曳广带,飘浮升天行。”最具有唐代前期风格特点的飞天,是画在初唐第321窟的双飞天,和盛唐第320窟中的四飞天。这个时期的飞天不论群体还是个体,都充分体现出灵动、活泼的特点,犹如天真烂漫的少女,一颦一笑、举手投足无不体现出自然质朴和青春的活力。

唐代后期,发展了以丰肥为美的人物形象,飞天在动势和姿态上已没有前期时那种奋发进取的精神和自由欢乐的情绪了,体现出成熟的雍容、典雅之美,表情端庄,动作轻缓,但也因过分的庄重而显得缺乏活力。在艺术造型上,衣饰已由艳丽丰厚转为淡雅轻薄,神态已由激奋欢乐变为平静忧思。其中,最有代表性的是画在中唐第158窟西壁大型《涅槃经变》图上方的几身飞天,这几身飞天围绕《涅槃经变》图上层的菩提树宝盖飞翔,有的捧着花盘,有的捧着璎珞,有的手擎香炉,有的吹奏羌笛,有的扬手散花,向佛陀供养。但神情平静,飞行缓慢,并无欢乐之感,在庄严肃穆的表情中透露出忧伤悲哀的神情,体现出了一种“天人共悲”的宗教境界。

从五代至元代,包括五代、宋代、西夏、元代四个朝代(公元907~1368年),大约460余年,这一时期的敦煌飞天继承唐代余风,图形动态上无所创新,在表情动态刻画等方面显得单调没有特色,逐步走向公式化,是敦煌飞天逐渐衰微的时期。五代和北宋是河西归义军曹氏政权管辖敦煌地区的时期。曹氏政权崇信佛教,在莫高窟、榆林窟新建和重修了大量洞窟,并且建有画院,聘用了一些当时著名的画匠继承仿唐代风格特点进行绘制,保持了壁画风格相对统一的状况,但是由于缺少强大的中原文化影响,这些画作明显地呈现出保守和衰落的趋势。其代表作品是榆林窟第16窟和莫高窟第327窟中的飞天。莫高窟西夏时期的飞天最大的特点是把西夏党项族人物风貌和民俗特点融入了飞天的形象。其中具有代表性的是第97窟中的童子飞天。元代时蒙古族统治敦煌地区,在莫高窟和榆林窟营建重修的洞窟都很少。元代流行密宗,分藏密和汉密。藏传密宗艺术中无飞天,汉传密宗艺术中现存的飞天也不多。其中具有代表性的是画在第3窟南壁和北壁《千手千眼观音经变》图上方两角的四身飞天,北壁《观音经变》图上方二身飞天造型较为完美,但是面形丰圆,身体较短,像儿童的形象,但表情较庄重,形象也写实,因而总有些飞不起来的感觉。

敦煌飞天经历了千余年的岁月,展示了不同的时代特色和民族风格,许多优美的形象,欢乐的境界,永恒的艺术生命力至今仍然吸引着人们,正如原敦煌研究院院长段文杰在《飞天在人间》一文中所说;“她们并未随着时代的过去而灭亡,她们仍然活着,在新的歌舞中,壁画中,工艺文中(商标、广告),到处都有飞天的形象。应该说她们已从天国降落到人间,将永远活在人们心中,不断地给人们以启迪和美的享受。”

三、敦煌飞天的艺术风格

敦煌飞天虽然是外来艺术,却是在中国大地上盛开的花朵。为了适应各民族人民的思想意识、风土人情和审美理想,她必然不断发生变化。到隋唐时期,达到了飞天艺术发展的高峰,创造了具有中国气派、体现中国审美理想的时代风格和民族风格。

第一,创作方法和表现技巧。敦煌飞天的创作方法与敦煌壁画总的创作方法一样,经历了一系列的形象思维过程,即现实——想象——意象——艺术形象。所谓现实,就是百戏和歌舞伎。所谓想象,就是无翼而飞。它体现了中国绘画美学思想中的“寓形寄意”、“立象以尽意”,甚至“得意忘象”等等重意象、重意境的特色。因此,敦煌飞天是古代画师根据现实生活形象,加上主观想象(包括联想、迁想、幻想)并倾注思想感情,熔铸而成的意象的显现。她具有中国人的风貌和神采,不长翅膀,不生羽毛,非男非女。借助云彩而不依托云彩,仅仅凭借一条舞带凌空腾飞。这就是隋唐时代审美理想的体现。高度的想象力,赋予了飞天以永恒的艺术生命力。

敦煌飞天的表现技巧,主要突出在线描造型上。中国的毛笔和书法结下了不解之缘,因而在描线时,运笔、运力、运情三者融为一体,使线本身及其所塑造的艺术形象富有生气和音乐般的韵律感,这是中国线描独具的特色。

飞天的线不仅在于造型,更重要的是表意达情,特别是蜿蜒曲折的长线所表现的舒展与和谐的意趣,与“极乐世界”中“天人合一”、幸福愉快的境界是吻合的。

第二,飞天艺术的主要特征——飞动之美。与整个敦煌艺术的发展相适应,敦煌飞天经历了兴、盛、衰三个阶段。不同阶段的表现,主要在飞动之美的消长上。

敦煌飞天是在中原传统的羽人、南朝的飞天和西域式飞天融合的基础上发展创造出来的。因此她体现了古代中国和印度美术中的一些特色,尤其是飞动之感,如跳跃、悬腾、浮游、翻飞等姿势。

敦煌飞天的飞动特色主要表现在翻飞的升腾和俯冲姿势上,尤其是俯冲的姿态特别优美,它也是敦煌飞天与印度飞天在形象上的显著区别之一。当你在千佛洞漫步欣赏时,就会看到各种姿态的飞天,或像飞鸟从高空直下,或斜掠疾扫,变化无穷。虽然有的姿态看似惊险,但却无失坠之感。

敦煌飞天的飞动之美,除了表现在本身外,还以飘带衣裙和云气飞花为辅助和补充。正是飘带衣裙和云气飞花的作用,才解决了体重问题。由于人体的动势和衣带、云气、飞花的相互映衬,才使飞天俊美的面相和体形得到了充分表现,从而开阔了敦煌飞天飞动之美的新天地。

第三,飞天艺术的美学思想。在敦煌飞天的艺术风格中,还体现了独特的美学思想。

由于敦煌飞天并非直接来自印度,而是经过阿富汗、新疆龟兹辗转传入敦煌,并与中原飞天和南朝羽人相融合。因此敦煌飞天是多种艺术因素的合成形象。尽管如此,她仍然显示了鲜明的中国特色和民族风格。

敦煌飞天的出现,反映了古代艺术家们的丰富想象力。在现实生活中,人当然是不会飞的。但是,不论是宗教还是世俗的绘画中,飞翔的人物却是经常出现的。如长沙马王堆汉墓出土的帛画中就有“嫦娥奔月”,山东武梁祠的汉画中也有飞翔的“羽人”。敦煌飞天,虽然没有张开的翅膀,但通过那迎风飘摆、流动如飞的飘带的衬托,同样给人以飞舞飘动之感。

西方臂生鸟翼的天使,中国身长绿毛的羽人,都没有得到发展普及。然而由于敦煌飞天充分运用了想象力,并以抽象充实意象,却创造了不生双翼、不长绿毛、非男非女、亦男亦女的敦煌飞天。

敦煌飞天和全部敦煌艺术一样,是中西文化交流的结晶,是在中国传统艺术基础上吸收并融合了外来艺术营养而发展起来的。她打破了儒家封建的伦理道德观念所形成的风俗习惯和风土人情,大胆地吸收人体解剖原理和人体美的表现方法,以及变形造型、五官和手脚的夸饰等手法,使人物的自然形态化为理想的艺术形象。同时,还从佛教美学中吸收了有益的因素,创造了没有男女生理特征的艺术形象,使人们在艺术欣赏中进入超人境界,使佛教的净化与艺术美的净化作用结合起来。③

① 范祥雍校注:《洛阳伽蓝记校注》,88页,上海古籍出版社,1982。

② 南京博物院:《江苏丹阳县胡桥、建山两座南朝墓葬》,载《文物》,1980(2)。

③ 段文杰:《敦煌壁画概述》、《形象的历史——谈敦煌壁画的历史价值》、《道教题材是如何进入佛教石窟的》,段文杰:《敦煌石窟艺术论集》,甘肃人民出版社,1988;段文杰:《敦煌艺术概观》、《飞天在人间》、李永宁:《敦煌壁画的世俗性》、谢生保:《敦煌壁画中的佛教故事画》,《文史知识》,1988(8);段文杰:《飞天——乾闼婆与紧那罗》,载《敦煌研究》,1987(1);谭树桐:《敦煌飞天艺术初探》,载《1983年全国敦煌学术讨论会文集·石窟、艺术编下》,甘肃人民出版社,1987;刘凌沧:《敦煌飞天》,载《文物天地》,1982(2)。

丝绸之路敦煌研究/刘进宝著.—乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010 ;