上林苑生态环境的变化及其对西安经济文化发展的影响

作者:李健超

张骞通西域后,一条从长安出发的“丝绸之路”向西经今甘肃、新疆、中亚而达地中海沿岸诸国,中国与西南亚、北非和欧洲的交往空前高涨。因此,殊方异域的动植物源源不断地运回(到)长安。据《汉书·西域传》的记载:“明珠、文甲、通犀、翠羽之珍,盈于后宫;蒲梢、龙文、鱼目、汗血之马,充于黄门;钜象、狮子、猛犬、大雀(鸵鸟)之群,食于外囿。殊方异物,四面而至。于是广开上林,穿昆明池,营千门万户之宫,立神明通天之台,兴造甲乙之帐,落以随珠和璧。天子负黼依,袭翠被,凭玉几而处其中;设酒池肉林,以飨四夷之客。作巴俞都卢、海中砀极、漫衍鱼龙、角抵之戏,以观视之。”这说明由于中外交通畅通,殊方异物汇集长安,珍宝可置于后宫,而大量珍禽异兽和奇花异草怎么处理?于是大大扩充上林苑,使面积达2000多平方公里,包括今长安县、户县的大部分和蓝田县、周至县的一部分①,是中国历史上最早、最大的动植物园,也堪称世界上最大的动植物园之一。

一、上林苑的生态环境

上林苑本是秦朝旧苑②,汉武帝大规模修筑以前已是汉王朝的内苑③,它坐落在关中平原的中部,南靠秦岭,北临渭水,地势南高北低,是一个由南向北微微倾斜的冲积平原。汉武帝扩建后,有36个苑囿,12道苑门,12组宫室,25个观,10个池沼。山石青葱,曲流环绕,湖沼密布,茂林丰草,是各种动植物繁衍生息的乐园。班固在《两都赋》中对西都的描绘清楚地勾画出上林苑所处的地理环境。“汉之西都……实曰长安。左据函谷、二崤之阻,右界褒斜、陇首之险,表以太华、终南之山,带以洪河泾渭之川,众流之隈,汧涌其西,华实之毛,则九州之上腴焉,防御之阻,则上天下之奥区焉”。他把长安襟山带河,“金城千里”的形势描绘得淋漓尽致。而城南上林苑所在地区“源泉灌注,陂地交属,竹林果园,芳草甘木,郊野之富,号为近蜀”。是一片多么生机盎然的好地方。

上林苑南界秦岭,当时称为终南山,森林蔚为壮观。《西都赋》称“崇山隐天,幽林穷谷”。《汉书·东方朔传》称南山“予章檀柘,异类之物,不可胜原”。摩崖石刻《石门颂》刻于东汉桓帝建和二年(148),所记述位于上林苑南秦岭中的通道子午路时描述“上则悬峻,屈曲流颠。下则人冥,倾泻输渊,平河淖泥,常萌鲜晏。木石相距,利磨确盘……”颂文特意着力描述子午道上的险阻,然而如一道道高山深谷,遍布的森林沼泽,毒蛇猛兽,气候多变,则是对秦岭茂密林木的如实记录。汉成帝元延二年,一次在南山捕捉动物,“张罗网罝捕熊罴豪猪虎豹狖玃狐兔麋鹿,载以栏车,输长杨射熊馆”④。由此可见南山动物种类之繁多。

上林苑中的河流多源于秦岭,向北注入渭水,司马相如《上林赋》用夸张的艺术手法描绘出苑中八川缭绕的形势,他说:“……君未睹夫巨丽也,独不闻天子之上林乎……终始灞浐,出入泾渭,酆镐潦潏,纡余委蛇,经营乎其内,荡荡乎八川分流,相背而异态”,八水之中除泾、渭之外,都迂流于苑中。这些河流不仅有水生物资源,而且对植物的繁茂也是一个重要的生态因素。除河水之外还有许多池沼,据《三辅黄图》的记载“上林苑有初池、麋池、牛首池、蒯池、积草池、东陂池、西陂池、当路池、大台池、朗池”等十池。实际上尚不止这十池⑤,还有周匝四十里的昆明池和周长二十二里的镐池以及长杨宫、五柞宫间的仙泽。这些池沼的鱼类固不必说了,还生长其他水生物,如蒯池的蒯草可织席,积草池中还生长珊瑚树等水生植物。就是池沼周围的低洼地,当雨季水涨之际也积满了水,等到水退之后,留下来的沉淀作为肥料,就能生长草木芦苇,繁殖禽兽。

上林苑土层深厚,疏松而肥沃,气候湿润,灌溉便利,物产富饶⑥。是西汉时全国最富庶的地区之一,向有“天府”、“陆海”之称。是我国生态资源丰富的地区之一。

二、上林苑中的动植物种类

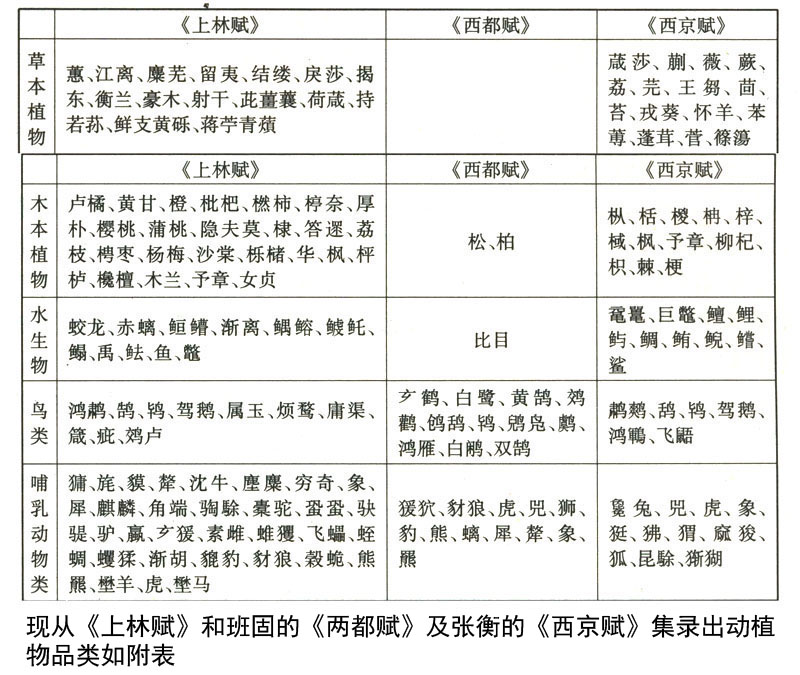

《三辅黄图》一书记载,“上林苑中养百兽,天子秋冬射猎取之。帝初修上林苑,群臣远方各献名果异卉三千余种种植其中”。百兽的种类及名果异卉的名称书中没有说明,司马相如的《上林赋》提到大型动物将近四十种。现从《上林赋》和班固的《两都赋》及张衡的《西京赋》集录出动植物品类如附表。

《西京杂记》一书中也有一条记载,说有人曾就上林令虞渊处得朝臣年上草本名称1000余种的名单,这个名单已经遗失。就他的记忆,果树有梨10种,李15种,栗4种,梅7种(朱梅、紫叶梅、紫华梅、同心梅、丽枝梅、燕梅、猴梅等),此外还有安石榴、林檎等等。在《西京杂记》这本书中,还记述一个富户的名园,这个富户袁广汉,犯罪后名园被抄没,园中的禽兽花木被移入上林苑中,从这个名园中也可以窥视出上林苑的一斑。袁广汉“于北山筑园(今兴平县境),东西四里,南北五里,激流水注其中。构石为山,高十余丈,连延数里,养白鹦鹉、紫鸳鸯、犁牛、青兕,奇珍异兽,委积其间。积沙为洲屿,激水为波涛,致江鸥海鹤,孕雏产*,延漫林池,奇树异草,靡不培植。屋皆徘徊连属,重阁修廊,行之移晷不能遍也。广汉后有罪诛,没入为官园,鸟兽草木,皆移入上林苑中”。这段文字描述,使我们仿佛踏进了这座富丽堂皇的大花园,展目四望,树上的鸣禽,沙洲上的鸥鹤,芳草遍地,落英缤纷,目不暇接,一一映入眼帘。再侧耳细听,潺潺流水,关关鸟鸣,这真是一幅美妙的大自然景象。然而,这仅仅是个只有二十平方里的富人苑囿,它怎能和天子2000多平方公里的皇家动植物园相比呢?上林苑之中的12组宫室,25个观,有些宫观就是以动植物的名称来命名的,如扶荔宫、葡萄宫、犬台宫;走狗观、蚕观、燕升观、观象观、白鹿观、鱼乌观、走马观、虎圈观、飞廉观(飞廉身似鹿,头如雀,有角而蛇尾,文如豹)、射熊观、属玉观(属玉水鸟,似鸭而大,长颈赤目)等等。很明显,在上林苑中饲养动物和栽培花木已经分门别类和划分区域了。这样对于动植物的生态观察和饲养方法的改进以及驯化过程的人工选择等都达到一定的科学水平。

以上收集到的动植物有当地的,也有从南方或外地引进的,还有许多是国外的。汉武帝时,长安的西方马以西极马(即乌孙马)和天马(大宛马)为多,这些马嗜苜蓿,苜蓿原产于伊朗,出使西域的使者带回了苜蓿种子,“天子(汉武帝)以天马多,又外国使来众,益种葡萄、苜蓿。离宫馆旁,极望焉”。⑦

班固的《西都赋》说到上林苑中的外国动物“九真(越南)之麟,大宛之马,黄支(苏门答腊)之犀,条支(伊拉克)之乌,逾昆仑,越巨海,殊方异类,至于三万里”。这些来自不同国度,迢迢万里之外的珍异动植物汇集上林苑中,欣欣向荣的情景,充分显示出汉帝国的国威。另外,葡萄、石榴、核桃、芝麻、蚕豆、苜蓿也在这时先后由西域或国外移植于上林苑中,后来这些植物逐渐地成为中国果木和农作物大家庭中的成员。

三、上林苑的破坏

上林苑是充分利用自然环境(气候、地形、水资源和野生生物)而加以人工构筑而成,并且有一套严密的管理制度。《三辅黄图》云:“上林有令有尉,禽兽簿记其名数,又有上林诏狱,主治苑中禽兽宫馆之事,属水衡。”《汉书·张释之传》记述:“上登虎圈,问上林尉禽兽簿,十余问,尉左右视,尽不能对。虎圈啬夫从旁代尉对上所问禽兽簿甚悉。”由上述记载结合《汉书》有关百官公卿表可知,水衡都尉直属汉王朝的中央政府掌管上林苑,而上林令和上林尉则是上林苑的直接负责者,是水衡都尉的下属官。上林诏狱是处理失职罪案,啬夫乃是虎圈中的小吏。如今发现的“虎圈”半通印即是虎圈啬夫等公用印之实物证据⑧。苑中还有重兵防护。无论上林令或上林尉,都必须对苑中禽兽的种类、数目详细登记。

汉武帝以后,上林苑开始衰落。汉元帝曾令在“水衡禁囿”中假与贫民种地,上林苑归水衡管辖,可能部分辟为农田。汉成帝建始元年罢“上林诏狱”,后来又罢“上林宫馆希幸者二十五所”。西汉末年的战乱,使上林苑遭到严重破坏。东汉迁都洛阳,上林苑逐步辟为农田。据《后汉书·马援传》的记载,“援以三辅地旷土沃……乃上书求屯田上林苑中,帝(东汉光武帝)许之”。《后汉书·冯异传》也说:“建武三年异屯军上林苑中。”这说明上林苑不仅驻扎军队,还开垦为农田了。此后,除北周庾信在《鹤赞》一文中提到上林苑外⑨,只在唐代时部分的成为皇亲公主的庄园,但与汉代的上林苑相比规模都非常小。不过唐代长安城南的植被还是比较茂密的。唐初名将李靖的弟弟李师客,“性好驰猎,四时从禽,无暂至息。有别业在昆明池南,自京师之外,西际沣水,鸟兽皆识之。每出则鸟鹊随逐而噪,野人谓之‘鸟贼’⑩”。这说明当时长安城南林木茂密,适宜于鸟类栖息。然而封建统治阶级中有些人不仅破坏大片森林,还捕杀大量鸟兽。唐中宗的女儿安乐公主“造百鸟毛裙,以后百官百姓家效之。山林奇珍异兽,搜山满谷,扫地无遗,至于网罗,杀获无数。开元中禁人服珠玉金银罗绮之物,于是采捕乃至(11)”。唐末历五代、宋、元,关中地区人口减少,自然生态环境的演变又有所好转。明代张瀚在他的《松窗梦语》中记述了西安城南的动植物环境,他说:“七十里(西安城南)为终南,山麓为普光寺,有莲池数亩,更上为天池,寺面对五台,苍岩秀拔,嵯岈葱蒨,乔松古柏之下,遍地皆芝,麋鹿数十为群,呦鸣寝处,萧然自适(12)。”但后来,秦岭森林破坏越来越严重,麋鹿已无栖身之地,以至于绝迹。

四、上林苑生物种类的变化

上林苑是一个复杂的综合生态系统,内部有着各式各样的生活环境,蕴藏着丰富多彩的动植物种群。由于人工的养护,也可能采取了一些简陋的调温设备(13),上林苑的动植物种群(包括野生的)能够各得其所,相互促进,共生共荣。但后来由于毁苑种田,原来的生态平衡遭到了破坏,栖息繁衍于苑内密林茂草之间的大小动物和在苑中生长更新的各种植物、微生物就难免同归于尽。天长日久,芸芸众生的动植物有一部分在此地延续下来,它们的生存和分布是长期自然选择的结果,反映了生物体和生活条件的和谐。但有些生物却永远从这块土地上消失了,现仅就已经消失的几种生物来探索上林生态环境的变迁并追溯其变迁的原因。

《上林赋》中所记的果树很多,有卢橘、黄甘、榛、枇杷、杨梅、荔枝等等,还有从西域引进的葡萄及河西走廊和西方的佳果奈(14)。这些果树在《西京杂记》一书中也多有记述,生长情况如何?就以橘子为例,司马相如说:“卢橘夏熟。”后来晋代的左思在《三都赋》序中提出“卢橘夏熟”则“生非其壤”以来,千多年来,一直是聚讼纷纭的问题(15)。汉赋虽夸张,但也并非完全虚构,亦有可信之处。唐时,柑橘在长安皇宫内栽种成活结果,虽并不丰盛,但却是事实(16)。柑橘是亚热带果树,只能抵御-8℃的最低温度(17),而西安近几十年来冬季最低温度有时在-8℃以下,所以柑橘不能在西安生长。它在我国的生长北界南移到秦岭以南陕西省城固县的升仙村一带地区。

梅树,关中是它生长的老家,《诗经·秦风》中就说:“终南何有,有条有梅。”汉代上林苑中梅树的种类是很多的。到唐时,长安还有很多梅树,宋代苏东坡在诗中就哀叹梅在关中消失(18)。梅树也只能抵御-14℃的最低气温。西安从1931年至1980年这50年中,有些年份绝对最低气温降到-14℃以下。

《史记·货殖列传》说“蜀汉江陵千树橘,渭川千亩竹”。竹子在汉代确实是关中的一项大的经济作物。西汉以后,在上林苑的西部地区,仍是一片数十公里大的竹林,唐宋元各代都在产竹的地方设立政府机构司竹监,来管理这宗产业。当日设竹监的地方即现在周至县东司竹村附近,至今这里还有少量竹子生长,但这只是大面积竹林毁灭后孑遗下来的“凤毛麟角”。如果对照《中国植被图》(19),可知当时亚热带的北界比现在偏北。

以上橘、梅、竹等作物当时都能在上林苑中生长,那么,热带植物能不能生长呢?《三辅黄图》一书中提供了一条失败的例证,“扶荔宫在上林苑中,汉武帝元鼎六年,破南越,起扶荔宫,以植所得奇花异木……龙眼、荔枝、槟榔、橄榄、千岁子、柑橘皆百余本。上木,南北异宜,岁时多枯瘁。荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳矣”。这说明,荔枝、槟榔、龙眼等一类热带作物,由于“南北异宜”故多枯瘁。宫以荔枝命名,可见汉武帝是特别重视的,尽管他从南方大批连年移植并派数十人专门管理,但终因这里缺乏荔枝生长的条件,所以无一生者。被汉武帝诛杀的数十名荔枝培育者完全是无辜的,因为只能抵御-4℃左右的最低温度的荔枝是不可能在扶荔宫中长期生活下去的。扶荔宫遗址在今韩城县南司马迁墓附近,是归上林令所管辖的,这里的自然条件与上林苑相差无几。

麋鹿是我国特有珍贵动物,就是世间有名的“四不像”,性情温顺,以植物为食。作为一种野生动物,它在秦汉以后就已逐渐不复存在;作为园囿的动物,它在八国联军的战乱中,已全盘消灭(20)。但在历史时期麋和其他鹿科动物的足迹遍布西安附近地区。早在早更新世时,就驰骋在蓝田的河湖沼泽地带,生活在温暖湿润的草原——森林气候条件下(21),在旧石器时代的“蓝田猿人”时期,仍有水鹿、大角鹿和斑鹿生存(22)。在五六千年前的半坡遗址中有大量斑鹿的骨骼(23)。到西周厉王时期,向镐京附近的树林中看去,有众多的鹿来来往往,“瞻彼中林,甡甡其鹿”(24),这里以后成为上林苑。反映出当时的自然环境依然是禽兽繁殖的景况。在渭河北岸今泾阳、三原、富平一带有很多沼泽,草木芦苇丛生,麋鹿成群,是周人的最好狩猎区(25)。今高陵县南的鹿苑原和灞河与浐河之间的白鹿原都与鹿的活动和生存有关。据说白鹿原就是一个草原区,是否有野麋和其他鹿科动物生存,因缺乏记载,尚不能确定。上林苑养殖了数量庞大的鹿群,“武帝时使上林苑中官奴婢及天下贫民,赀不满五千,徙置上林苑中养鹿,因收抚鹿矢,人日五钱,到元帝时七十亿万,以给军击西域(26)”。上林苑中的白鹿观(《三辅黄图》)和鹿馆(27)应是专门驯养鹿以供观赏的地方。汉代皇室,不仅用鹿来做为牺牲祭祀祖宗,而且也用鹿来宴客,“用鹿千乘,麋、兔无数”。当时上林苑的自然环境是适合于鹿科动物生长繁衍的,那里有森林、树林和草场、沼泽,提供了细枝、地衣、青草、果实等食物。蓝田辋川有鹿苑寺,王维《戏题辋川别业》诗,“藤花欲暗藏猱子,柏叶初齐养麝香”。在临潼骊山第二峰老母殿侧的迎树坪放置着一个长石槽,是一块石灰岩凿制而成,相传是为鹿用的饮水槽。大约是唐修建华清宫时所置,约可盛水700多公斤,这也反映了唐时这里绿树成荫、鹿逐峰坂的状况。这种鹿槽可能不止一个,清人王士正在《骊山怀古》一诗中说:“凤凰原下鹿槽旁,虢国夫人有赐庄。”说明骊山西侧凤凰原下也有一鹿槽。宋·苏舜钦《独游辋川》诗中有“暗处麋养角”。明·张瀚《松窗梦语》记载终南山麋鹿数十为群。但是由于森林的严重破坏,至今除动物园饲养的鹿科动物外,野生的麋鹿和鹿等已在关中绝迹。

《上林赋》中记述的一种动物叫貘,李时珍《本草纲目》集解引晋人郭璞的描述,“似熊而头小脚痹,黑白驳文,浅有光泽,能舐食铜铁及竹骨蛇*(左虫右兀),其骨节强直,中实少髓”(28)。这正是我国的珍贵动物大熊猫。根据我国目前大熊猫的地理分布和食性物点,可知“户杜竹林”,“渭川千亩竹”(29),正为大熊猫的生存提供了物质条件。近年来,我国考古工作者在西安白鹿原上的薄太后陵的从葬坑中发现大熊猫骨头一具(30),被认为是取之本地而不是外国引进的。上林苑中有犀牛,犀牛亦称兕(音寺)(31),在地质年代里我国广大国土上都有犀牛存在,关中地区的地层中直到距今约10—20万年前的更新世中晚期还有“中国犀牛”化石(32)。猎犀在西周是田猎的壮举,周原卜骨中H11:113发现有“狩兕”的刻辞(33)。大约在西汉晚期犀牛已经在关中绝迹,汉平帝元始二年春,黄支国运犀牛到长安(34)。很显然,如果当时长安尚有野生犀牛存在,是不必要让黄支国不远万里送来犀牛的。黄支国位于今苏门答腊岛西北部(35)。近年来考古工作者在西汉薄太后陵的从葬坑中发现犀牛骨,认为这是人工饲养的中国犀牛(36)。唐代在京城苑囿中偶然豢养一、二只从国外来的贡品,但这些热带、亚热带输入的犀牛与本地原有的犀牛品种不同,它们适应不了长安的水土和气候。白居易在《新乐府·驯犀》就记载着一只从国外运来的犀牛在长安冻死的情况,从此以后,也再没有发现关中有犀牛生存和活动的记载。今天,在我国除西藏自治区察隅地区和墨脱一带尚有犀牛外,世界上的犀牛均分布于南亚和非洲的热带地区。

上林苑中灌木丛生的潮湿之地正是野猪出没活动的场所。《汉书·儒林传》辕固传中记载,因辕固语言顶撞了汉景帝的母亲窦太后,太后怒乃使固“入圈击彘”。赤手空拳的辕固如何能抵挡住凶暴的野猪袭击呢?正在此险境,汉景帝投下一件锋利的兵器,辕固才“刺彘正中其心,彘应手而倒”。这里虽然并未指出在什么圈中,但大约也是人工饲养的。因为大量史料都记载着西汉帝王常常带上皇后、妃子、百官在上林苑的兽圈中观赏人与兽相斗的事例(37)。如《汉书·外戚传》记汉元帝建昭中,“上幸虎圈斗兽,后宫皆坐”。这已是一种宫廷娱乐活动。《汉书·酷吏传》郅都传中记载,郅都“从上(汉景帝)入上林,贾姬在厕,野彘入厕”。这一次野猪虽然没有伤害贾姬,但却吓坏了汉景帝。

熊也是一种凶猛的大动物,现在仍出没在深山老林之中。上林苑的虎圈中也喂有熊,长杨宫中还有“射熊馆”。熊是捕捉来的,《汉书·成帝纪》与《汉书·扬雄传》记载汉成帝“元延二年冬,行幸长杨宫,从胡客大校猎”,“上将大夸胡人以多禽兽,秋,命右扶风民入南山,西自褒斜,东至弘农,南驱汉中,张罗罝罘,捕熊罴豪猪虎豹狖玃狐菟麋鹿,载以槛车,输长杨射熊馆,以罔为周陆,纵禽兽其中。令胡人手搏之,自取其获,上亲临观焉”。可见斗熊是帝王的一项娱乐活动。汉元帝一次到虎圈去观赏斗兽,“后宫皆坐,熊佚出圈,攀槛欲上殿,左右贵人傅昭仪等皆惊走,冯婕妤直前当熊而立,左右格杀熊。上问:‘人情惊惧,何故前当熊?’婕妤对曰:‘猛兽得人而止,妾恐熊至御座,故以身当之。’”(38)冯婕妤临危不惧,挺身而出,待左右杀了熊,才免遭兽害。

五、上林苑生态环境变迁的原因

上林苑中生长的柑橘、梅、竹子等亚热带植物和生活过的四不像、大熊猫及犀牛至今都不复存在了,野猪和熊在关中平原已经绝迹,这说明上林苑的生态环境发生了重大变化。这究竟是什么原因造成的?固然,“神龟虽寿,犹有竟时”,自然界有它自身演替的规律,这种变化一般是长到几十万年甚至数百万年来做单位计算,即使再短也得几百年。已故的中国科学院竺可桢副院长对中国近五千年来的气候变迁进行了研究,他的结论是自周代以后,气温有一系列的上下摆动,摆动范围在1℃~2℃。诚然,汉、唐和元初都是温暖期,如今即使温度升高2℃,甚至于3~4℃,以上所说的亚热带生物也还是难以生存的,因为它缺乏这些生物生长的湿度和水分。这里的森林、竹林和河湖沼泽消失或发生了变化,因此,上林苑中亚热带生物的消失不能仅仅以气候变迁来解释。“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”。人类通过其生产方式和生活习惯,自觉或不自觉地对大自然的干扰、破坏,乃至毁灭整个原有生态系统。汉代以后,上林苑土地被开垦,植被被破坏,湖沼湮塞,河流流量变小和干涸,其主导因素是人为破坏秦岭山区的森林使上林苑失去了生态平衡的天然屏障。

上林苑南秦岭山中的森林,长期以来一直保持着自然历史发展过程中的动态平衡,千千万万的动物直接或间接靠它提供食物而生息、繁殖和发展,上述汉成帝时在这里捕捉大批动物就说明了这一点。但是更重要的是这片绿色海洋影响着这里的温度、湿度和降水,涵养着水源,保持着水土,对于保持自然生态平衡有着决定性的作用。

秦岭森林植被的破坏是人类几千年来活动的结果。第一,都城和宫殿的建设需要大量材木,“蜀山兀,阿房出”虽然是文学夸张,但周秦汉均建都关中平原上,都要就近取材于上林苑南之终南山,但到了东汉董卓胁迫汉献帝迁都长安时,说过可利用陇右材木建筑宫殿(39),显然西汉二百年建都砍伐终南山上的森林尚未恢复。隋唐时期乃以长安为都,南山的森林同样受到砍伐,唐政府将作监下设的库谷监(在长安)、骆谷监(在周至)在长安城南南山“掌采伐林木(40)”。其采供的林木亦可能用于都城宫室建筑,亦可能用作薪柴。唐中期以后南山林木匮乏,唐德宗曾说过:“吾闻开元时近山无巨木,求之岚胜间(41)。”岚州指今山西省岚县附近,胜州在今内蒙古的准格尔旗。第二,都城的薪炭主要取资于南山。谚曰:“百里不伐樵,千里不贩籴。”(42)周秦汉唐的都城所用薪炭的数量是极大的,在人类尚未利用煤炭资源以前,柴炭是人们日常生活必不可少的能源,唐长安城薪炭供应的专门机构是司农寺下属的钩盾署,其薪炭来源于官府雇人采伐的木材或从市场上购买。广大市民则只有从市场上购买。白居易《卖炭翁》诗中所说:“卖炭翁,伐薪烧炭南山中”,卖炭翁用牛车将木炭拉到长安城来卖。但陆运价值较贵,在唐代宗永泰二年(766)黎干于南山开运木渠于炭谷,把薪炭以水运至西内苑。第三,手工业冶炼铜铁造钱币也燃烧大量木材。还有开木厂,贩卖木材。第四,毁林垦田,使林木荡然罄尽,《咸宁县志》有这样记载:“然闻乾隆以前,南山多深林密嶂,溪水清澈,山下居民多资其利。自开垦日众,尽成田畴,水涝一至,泥沙俱下,下流渠堰易致壅塞。”《续修陕西通志稿》卷一九九记述:“南山老林弥望,乾嘉以还深山穷谷,开凿靡遗,每逢暑雨,水挟砂石而下,漂没人畜田庐,平地尽成泽国。”该续志卷五三又载:“(嘉庆)四年十月,谕军机大臣等:本日召见彭元瑞,奏及陕西终南山绵亘八百余里……山内地方辽阔,居民稀少,又子午谷一道……其山脊间已有民人耕种。”清初沿袭明代的封山禁垦政策,并禁止一般行旅沿子午道通行。子午道重辟之后,各地人民不断移入开垦,连山脊间亦有耕作。

透过记述现象抓住了本质,无可辩驳的事实说明了毁林开荒对生态环境是一种摧毁性破坏,使河流上游的山区兼发流水侵蚀和重力侵蚀,造成大范围的岩石裸露,流水侵蚀挟带的泥沙碎石,充塞河道和渠道,湮没农田,从而造成人民生命财产和经济上的严重损失。然而一当降水减少,由于山区大面积无蓄水持水能力,则又导致旱魔疯狂。

上林苑的湖池和河流水域对调节局部地区的气候是比较明显的。直到唐代昆明池还没有湮塞,上林苑西部的仙泽地处长杨和五柞宫之间,附近流水曲屈,草木丛生,鹿狐兔等禽畜群居,直到宋代还保持着相当大的规模,从苏东坡《司竹监烧苇园会猎园下》(43)诗中可以看出当时在官苇园狩猎的壮丽情景。这里有临水数十里不绝的大竹园,不难想象这一带的自然环境和今日全部辟为农田的情况是迥然不同的。湖池的干涸主要是因为森林破坏后,流入湖池的河流携带大量泥沙,抬高了湖池和河流的底面。此外人为的毁湖为田,渭河下切地下水位下降也是一些因素。毋庸置疑,河流水量变小,湖池的消失,再加上植被的遭受破坏,使这里原来竹树水域相为氤氲的山水之乡弥望荒凉,骎骎乎与高原相同。近世以来日趋频繁的自然灾害,绝大多数是与人为活动有关。

秦岭天然森林对气候、土壤、水流、生物等发生多方面的积极作用,它是其他生态环境所无法代替的。它不仅调节气温,减缓风力,保护土壤,防止水土流失,尤其他对水源起着涵养和保护作用。然而在历史发展过程中,特别是自明清以来,上林苑失去了秦岭这一绿色海洋的庇护,水土流失加剧,土壤结构变坏,温度降低,湿度减小,从而破坏了原有良好的生态环境,甚至对今日西安经济建设及发展旅游业也带来了不良影响。

六、西安水资源匮乏及其发展趋向

在上林苑内及其附近,曾是周秦汉唐的都城所在地,它体现了中华民族悠久的历史和光辉灿烂的文化,凝聚了不同历史时期遗留下来的精华,许多文物古迹具有重要的历史、科学和艺术价值,是展现中华民族历史文化的最珍贵的实物资料,其中许多不仅属于西安,而且属于整个中华民族甚至全人类。西安的优势正是以丰富的文化古迹和别致的古代建筑吸引着四方游客,推动着城市经济、社会的发展。历史上曲流环绕,湖池水渠密布,常年渗补,所以地面水和地下水都很丰富,能够满足都城内数十万人和都城附近农业用水。这样的局面却随着自然环境的变化而无法看到了。西安地区水量逐渐减少,水资源的匮乏已成为西安发展经济和科技文化旅游事业的潜在制约因素。

随着西安市政建设和工农业生产的迅速发展,农业灌溉和城市工业需水急剧增加,但现在西安市人均日用水量仅127升,远低于全国人均日用水量196升,全市日缺水达40万吨。由于长期大面积过量开采地下水,引起承压水位下降,地面下沉,加剧了地裂缝的形成和发展,给西安的经济建设和人民生活造成很大困难。据有关水利部门统计(44):农业井灌形成大面积潜水位下降,长安县除渠库灌区外,地下水位一般下降3~10米,沣河两岸潜水位下降7~10米,浐灞两岸下降15~18米,西安东、西、南郊地区下降5~7米。至今城市工业、生活用水全部开采地下水,除沣、*(左氵右皂)、浐、灞、渭等河旁水源地外,工厂、大专院校等自备深井已近500眼,遍布远近郊区,这些水源地和自备井,集中过量开采,使西安地下水形成大大小小的下降漏斗,漏斗深处下降20~30米。承压水,南郊和东郊的静水位下降60米左右,东、南郊一带深达70~90米,少数井的动水位超过100米,致使地面下沉0.4~0.5米,全市下沉面积已达158平方公里,超过了全市建成面积。例如:在国内外享有盛誉的唐代大雁塔,不断下沉和倾斜。1985年6月,发现塔身轴线向西北倾斜998毫米,1992年10月塔身轴线又北移19.2毫米,塔身总倾斜量已增至1004毫米。大雁塔周围地面不断下沉,塔北约500米处已沉降776毫米,年均下沉106毫米。西安明清时代的钟楼也下沉650毫米。

西安地区,地面水、地下水都直接或间接来自大气降水或过境河流的补给。地下水是通过地面水而来的,如果截流过多地面水,势必影响地下水的补给。反之,过量开采地下水而形成漏斗后,又必须袭取地面水。有些河流上源断流,而下游却明水出流,而有些河流下游无水,而上游却不断水,说明地面水和地下水多次反复转化。因此必须加强水源地的建设与管理。西安市产水区在秦岭山区,约占全市总面积2418.60平方公里的1/3,即730平方公里。雨量多,多年平均降雨量为976.60毫米,自秦岭向北雨量逐渐递减,长安县830.80毫米,市郊区为746.80毫米。除市区内的过境河流渭河外,全市河流均发源于秦岭各峪,多年年平均径流量约12亿立方米。这些河流流经西安地区透水性良好的沙卵石沟壑地带或黄土台塬区,大量补给地下水。

据水利部门提供的数据表明,以1980年为例,全市水资源按多年平均为9.64亿立方米,频率75%的为9.06亿立方米,频率为90%的8.62亿立方米。工农业全年共用水10.43亿立方米,差额分别为每年0.79、1.37及1.80亿立方米。到2000年水资源按多年平均频率75%及90%,分别为11.62及11.60亿立方米。工农业全年需要用水13.60亿立方米,差额分别为1.98、2.56及3.00亿立方米。这仅是按全市的水资源总量和工农业用水总量进行平衡的,实际上因地下水在时间上和空间上的分布不平衡以及向外界明暗流失等原因,西安市水资源短缺,而且赤字较大。再加上盲目超采地下水造成地下水采补失调,已出现竭泽而渔的迹象。为了缓和水资源短缺和供水之间的矛盾,已从黑河引水入市,但仍不能从根本上解决西安市的“水荒”问题。

根据西安的自然地理特征和历史上的经验教训,解决西安市水资源短缺还必须“开源节流”。利用西安地区地面水与地下水相互转化,重复多变的特性,依靠科学技术,扬长避短,以达到减少流失、扩大开采量的目的。其中重要的是人工回补地下水,如修坝建库拦洪充分利用过境水和境内水。在水源地修建人工地上水库回补地下水。“以河养井,以井补河”。加强引灌渠系调节灌溉水位及引渗水量等等。然而真正“治本”的办法是加强水源地的植树造林。西安市区有730平方公里的秦岭山区,约占全市面积的三分之一,降水量大,用水量少,全市的境内河流全部源于这一地区,在历史时期这一地区的森林植被未遭受破坏以前,能蓄积更加丰沛的水源。因此必须加强这730平方公里的山区的植树造林,向森林要水。据科学测定(45),大面积营造林木,能够起到蓄水、保土、防风、调节气候、净化空气、改造环境等作用,同时也可提供木材和薪炭。据推算,5万亩林地每年能涵养百万立方米水量,这些水分在无雨天旱时又缓缓汇流而出,可作为西安工农业及生活发展旅游文化事业的用水。林木在太阳直射时可吸收50%的热量,降低温度,提高湿度,还有吸碳吐氧、吸附尘埃、减少细菌等作用。

生态环境的演变是人类几千年来活动的直接结果,如果不考虑人类生存所必须依赖的生态环境及其物质基础,对人类社会的历史发展和未来的发展,就难以得到全面的了解。今日西安正逐步形成以科技、旅游、商贸为先导的外向型城市,这里的文物古迹被称为“人类精神财富的瑰宝”,因此必须汲取上林苑生态环境破坏的教训,创造新的美好的生态环境,逐步恢复秦岭这一绿色海洋,借以涵养水源,保持水土,调节气候,美化环境,给人们提供工作、游览休息的场所。同时也必将获得经济上的效益。

(原载《汉唐长安与关中平原》《中国历史地理论丛》1999年增刊)

①《三辅黄图》谓上林苑“东南至蓝田宜春、鼎湖、御宿、昆吾,旁南山而西,至长杨、五柞,北绕黄山,濒渭水而东,周袤三百里”。面积就是根据《三辅黄图》中所记载的地名,在今图上估算的。

②《三辅黄图》“汉上林苑即秦之旧苑也”,《史记·李斯列传》“于是乃入上林苑斋戒,日游弋猎”即是明证。

③《史记·张释之传》:“(汉文帝)登虎圈,上问上林尉诸禽兽簿,十余问。”这说明汉文帝时上林苑中已养了很多动物,并且登记簿册。汉武帝广修上林苑,见《汉书·武帝纪》和《汉书·东方朔传》等。

④扬雄《长杨赋》。

⑤《初学记》卷七记载汉上林苑有池十五所,与《三辅黄图》所记不同。

⑥东方朔在劝阻汉武帝广开上林苑时,曾经说过这一带地方“有杭稻梨栗、桑麻竹箭之饶,土宜薑芋,水多*(左圭右黾)鱼,贫者得以家给人足,无饥寒之忧,故丰、镐之间(西周的都城丰京和镐京,后修昆明池湮漫)号为土膏,其贾一亩一金。现规为一苑,绝陂池水泽之利,而取民膏腴之地”。见《汉书·东方朔传》。

⑦《汉书·张骞传》。

⑧陈直:《汉书新证》。

⑨庾信:《鹤赞》:“武成二年春三月,双白鹤飞集上林园,大将郑伟布弋设置并皆擒获……”王仲荦先生在《北周地理志》一书中认为上林园疑为芳林园,园在终南山中,恐误。

⑩《旧唐书·李靖传》。

(11)《朝野佥载》,转引自《太平广记》卷二三六。

(12)《松窗梦语》卷二《西行记》。

(13)王嘉:《拾遗记》卷六:“汉兴至于哀平元成,尚以宫室,崇园囿,孝哀广四时之房……及夫灵瑞嘉禽,艳卉殊木,生非其壤……”《汉书·循吏》召信臣传所说汉成帝时,长安太官园冬种葱、韭菜。秦始皇时冬种瓜于骊山坑谷温处,见《北堂书钞》卷一五七《坑篇》“种瓜坑谷”条引《古文奇字》。

(14)参照辛树帜编著的《我国果树历史的研究》一书中第四节《上林赋时代我国果树种类之扩充及其发展》1962年农业出版社。

(15)参阅《中国农学遗产选集》甲类第十四种《柑橘》上册,1958年中华书局。文焕然《秦汉时代黄河中下游气候研究》1959年商务印书馆。

(16)见《酉阳杂俎》前集卷一八,《杜少陵集详注》卷十《病橘》《杨太真外传》《李文饶文集》卷二○十《瑞橘赋序》等。

(17)《竺可桢文集》482页《中国近五千年来气候变迁的初步研究》1979年科学出版社。

(18)《竺可桢文集》482页《中国近五千年来气候变迁的初步研究》1979年科学出版社。

(19)侯学煜编1960年《中国之植被》中国植被图,人民教育出版社。

(20)谭邦杰《中国特有的几种珍贵动物》,载《百科知识》1981年5期。我国共有18种鹿,是世界上鹿种最多的国家,其中有五种——麋鹿、白唇鹿、毛额黄麂、小黄麂、黑麂是中国特产。

(21)计宏祥《陕西蓝田地区的早更新世哺乳动物化石》载《古脊椎动物与古人类》第13卷3期1957年7月。

(22)《蓝田猿人》陕西人民出版社1973年。

(23)《西安半坡》附录二。

(24)《诗经·大雅·桑柔》。

(25)辛树帜《禹贡新解》146页。

(26)《长安志》引《汉旧仪》。

(27)《长安志》引《汉书·外戚传》:“成帝许美人在上林苑鹿馆。”

(28)《尔雅释兽》注与此稍异。

(29)《汉书·地理志》与《史记·货殖列传》。

(30)王学理《汉南陵从葬坑的初步清理》载《文物》1981年第11期。《汉“南陵”大熊猫和犀牛探源》,载《考古与文物》1983年第1期。

(31)《获白兕考》载《史学年报》第一卷第一期1932年。

(32)薛祥熙:《陕西省几个第四纪哺乳动物化石新产地》《古脊椎动物与古人类》2卷2期。

(33)李学勤:《西周甲骨的几点研究》《文物》1981年第9期。

(34)《汉书·平帝纪》《汉书·王莽传》,扬雄《交州箴》等。

(35)(36)周连宽、张荣芳《汉代我国与东南亚国家的海上交通与贸易关系》《文史》第九辑,1980年。

(37)王子今:《汉代的斗兽和驯兽》《人文杂志》1982年第5期。

(38)《汉书·外戚传》。

(39)《后汉书》卷五四《杨彪传》:“关中肥饶,故秦得并吞六国。且陇右材木自出,致之甚易。又杜陵南山下武帝故瓦陶灶数千所,并功营之,可使一朝而办。”

(40)《唐六典》卷二三。

(41)《新唐书·裴延龄传》。

(42)《史记·货殖列传》。

(43)“官园刈苇岁留槎,深冬放火如红霞。枯槎烧尽有根在,春雨一洗皆萌芽。黄狐、老兔最狡谲,卖侮百兽常矜夸。年年此厄竟不悟,但爱蒙密争来家,……弊旗仆鼓坐数获,鞍挂尾兔肩分麚……”

祖庵碑林中有《栖云王真人开涝水记》碑,为元至元十六年赵仁荣立,文中有“穿村渡落,莲塘柳岸,蔬圃稻畦,潇然有江乡风景,上下营磨……”

(44)《西安市水资源初步评价及对发展方向的意见》西安市水利勘测设计队。

(45)参考石峰、邓书俊:《浅谈西安地区干旱危害与减灾对策》载《西安水利》1991年第6期。

现从《上林赋》和班固的《两都赋》及张衡的《西京赋》集录出动植物品类如附表

现从《上林赋》和班固的《两都赋》及张衡的《西京赋》集录出动植物品类如附表

汉唐两京及丝绸之路历史地理论集/李健超著.-西安: 三秦出版社, 2007 ;