唐贞观十四年(公元640)九月,侯君集灭掉割据吐鲁番盆地的麹氏高昌王朝。当时,魏徵、褚遂良等列举种种利害关系,极力反对唐置州县,并劝“立麹文泰子弟,依旧为国”。①但唐太宗力排众议,坚持把唐王朝行之于内地的一套政治、军事、经济、文化制度行之于高昌故地,由中央委任官吏,进行直接统治。此后,虽屡因形势的变化,多有周折,但太宗时所定的基本政策没有改变。

唐于高昌故地置西州,下辖五县,建立起一套完整的籍帐制度,实行均田及租庸调制等等。同时,在西州也推行府兵制,建立了四个折冲府。这四个府是:前庭、岸头(一度改称交河)、天山、蒲昌。按唐律云:

州县有境界,折冲府有地团。②

唐在西州置高昌、交河、天山、柳中、蒲昌五县。

唐代军府设置的一个根本特点,正如陆贽所云:

太宗……列置府兵,分隶禁卫,大凡诸府八百余所,而在关中者殆五百焉。举天下不敌关中,则举重驭轻之意明矣。③

今仅据《新唐书》卷三七地理志所记,京兆一地,就置府131个,而江南一道计51州,247县,所置折冲府不过5个,④这种情况,正反映了“举重驭轻之意”。而西州五县之地,亦置有四府,远非江南道诸州所能比,这只能从西州所处的特殊地位去理解。

又据唐制:

凡府三等,兵千二百人为上,千人为中,八百人为下。⑤

西州之前庭等四府究属三等中何等,今尚不知。如果假设均为下等,则四府卫士共3200人。高昌麹氏王朝初降时,户不过8046,口不过37700。⑥到天宝年间,西州户口分别增长到户9016,口49476。⑦晚唐人孙樵曾云:

今天下常兵不下百万,皆衣食于平民,岁度其费,率中户五,仅能活一兵。⑧

若以天宝年间西州户口数与府兵数相比较,则不过三户即得“活”一兵,15.5人即须出一兵。孙樵所云,已是晚唐时期之苛政,而西州之负担犹过之。从出土文书看,除府兵外,尚有征招百姓入军,如武则天垂拱年间文书云:

西州管内,差兵一千二百人,准敕唯取白丁、杂任。⑨

开元年间又有所谓“三千军兵名”⑩。但此区区之兵员,远远不能适应唐王朝西疆形势的需要。为了安西四镇驻军,为了防范东、西突厥,还有稍后的吐蕃,就在平时镇戍,亦须从内地增调兵员。因此,早在唐太宗置西州,设安西都护府时,已是“每岁调发千人防遏其地”,又“兼遣罪人,增其防遏”。(11)至武周长寿元年(692),王孝杰等破吐蕃,复于阗、龟兹、疏勒、碎叶等四镇,复于龟兹置安西都护府,“用汉兵三万人以镇之”,皆是“征发内地精兵”。(12)平时尚且如此,若在战时,更须大量从内地发兵。从吐鲁番出土文书中,我们所见到内地折冲府号有坊州永平府、蒲州汾阴府、绛州正平府、秦州同城府等等。此外,还有若干未知置于何州的府名。在敦煌石室出土《唐景云二年张君义勋告》中,所见同甲授勋263人中,西陲居人充兵者,仅有西州张淡等8人,龟兹白野那等2人,波斯沙钵那等2人。其余战士就其贯属而言,最多为关内道,以下依次为陇右、河南、河北、江南、剑南。(13)从勋告本身看,这批战士至少已在西陲服役达4年之久。很显然,这是因为军事形势的发展,不得不从内地抽调大量兵员来弥补西陲兵力之不足。

但是,我们从阿斯塔那108号墓出土文书中,见到标明“西州营”的文书,说明由若干府的府兵组成的“西州营”曾在开元三年初到了陇西。陇西时属陇右道之渭州,地距西州3000余里。这就提出一个问题,本来兵员不足难以应付形势的西州府兵,何以远离驻地,千里迢迢地来到陇西县?

首先揭示出这几份“西州营”文书的是新疆博物馆的吴震同志。他撰文介绍了有关出土情况,并对文书进行拼对、释文、编号等工作。然后,他又引用文献资料进行考证,提出“西州营”是由西州几个折冲府的府兵组成的这一正确论点。文章中还进而提出这是一式三份的“名籍”,故定名为“西州营名籍”。认为这支队伍是临时组成,前往陇西执行运输任务。一式三份的名籍中,“火内人”姓名异常混乱,这是府兵制濒于崩溃的反映。如此等等,不一一列举。(14)这些论点已为国内一些论著所接受,我个人在拜读之后,颇受启发,曾写过若干札记。嗣后,又见到日本菊池英夫教授亦撰文介绍吴震同志论文,并提出不同看法,颇有见地。故此处亦简要介绍菊池教授论文中有关文书定名、性质部分的观点,并结合个人札记,作若干补充。

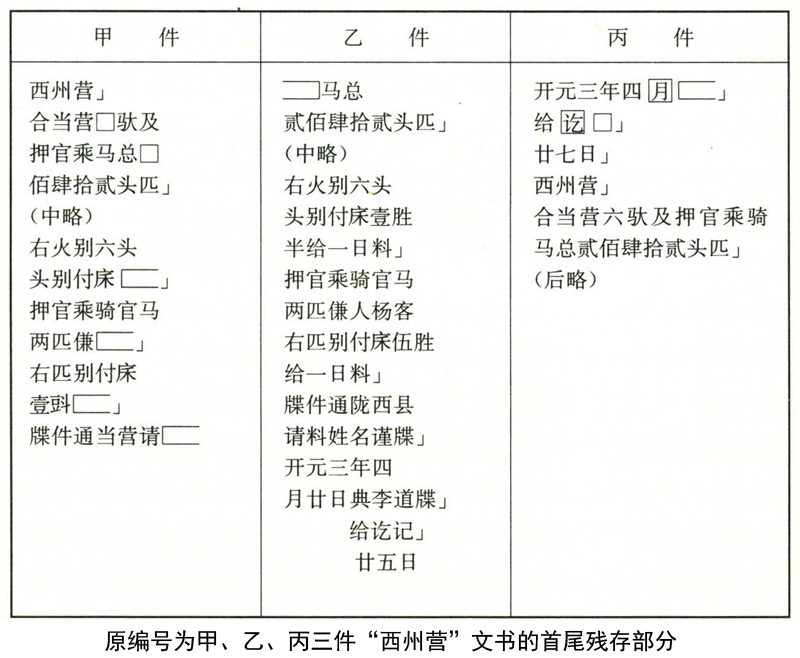

菊池教授给这几份署明“西州营”的牒文定名作《开元三年四月西州营诸队请受马料帐》,认为不是什么“名籍”,而是西州营所属诸队的马料请求文书,是一种“支给簿”。(15)这个说法是很有见地的。原编号为甲、乙、丙三件“西州营”文书的首尾残存部分如下:

从以上三件文书首尾残存部分,明显可以看出首先是申报西州营内“六驮”及“押官乘骑官马”总头匹数。乙件尾部保存相当完整,其中明确提到“六驮”每头一日给*(外广里禾)一升半,“押官乘骑官马”每匹一日给料伍升。故乙件是记一日所给料*(外广里禾)数。甲件尾部过残,但残存部分可见:

前一行“两匹”下缺文,据乙件可知应是一负责领*(外广里禾)料的傔人名。后一行“*(外广里禾)壹*(左豆右斗)”下,若再无缺文,则所缺应是该行之脚注,根据乙件相比较,“壹*(左豆右斗)”下脚注应是“给二日料”四字。因此,这里表明所谓一式三份的“西州营名籍”,实是西州营典李道为逐日将从驻地陇西县领来的秣料发付给本营诸火“六驮”及“押官乘骑官马”而造的帐历。

既然我们把它当作“历”,那么甲、乙、丙三件时间顺序可作如下考虑,乙件后部剩:

开元三年四月廿日典李道牒

给讫记

廿五日

丙件首部剩:

给讫记

廿七日

由此可见,乙件时间在前,丙件在其后。惟甲件首尾俱残,不辨月日,但该件系发放二日料,故必不在乙、丙二件之间。

如果我们作如是之解释,那么对牒文内所谓甲、乙、丙三件关于火内人姓名记载“异常混乱”的现象就可作出另一种解释了。牒文内所记之编制,每队五火,书火长姓名,其下脚注小字是“火内人”,再书写姓名,最下方为“指节印”。三件中,火长姓名基本不变,仅有一处不同,第二队内第四火之长,甲件作“□伏度”,丙件作“贾思恭”,乙件此处残缺,未知系何人。而火内人姓名一项,三件基本皆不同。作为火长,总是相对稳定的,上所见火长两件记载不同,应是某些因素而导致任免变化的结果。而所谓火内人之“混乱”,菊池教授认为在一火之内,每日受领*(外广里禾)料的兵士“当番”不同,故三件火内人姓名皆不同。但在火内人不在的场合下,由火长自身领取,故在“火长”名下书“付身”二字(即付与火长本身之意)。同时,一火之内的秣料也可由别人代领。我们见到甲件第三队下第三、四两火记载如下:

火长张修道同府人 巩福

火长王大敏火内人 巩福

表明张修道火当日未有人去领秣料,而由同队王大敏火的火内人巩福(按:过去释作幸福,实误)代领。巩福虽非张修道火内之士兵,但却是同一折冲府之卫士,故脚注“同府人”。吴震同志也是据此以定“西州营”是由西州若干折冲府组成的。但他又说这还表明“定籍(按:原指西州营名籍)之后逃匿”,以至用“同府人充替”。他还认为一火之内,仅火长及火内人二人,诸如此类,皆因对这三份文书性质误解而产生的。菊池英夫教授的研究纠正了这些说法。

在这份给受秣料历中,所见每日给*(外广里禾)标准有两个:一是“六驮头别”一日给*(外广里禾)“一升半”;一是“押官乘骑官马匹别”一日给*(外广里禾)“伍升”。或许“六驮”与“官马”有别,故给料有多寡之分。“六驮”本隋唐府兵之制,唐代规定:

火十人,有六驮马。若无马乡,任备驴、骡及牛。(16)

“六驮”之用途,就在于为本火驮载资装之用。(17)按规定,由本火自备,到武周时,一度增到“十驮”,并由政府支给部分购“六驮”之钱。而“押官乘骑官马”自然是军府战马,或许因此,给料标准有所不同。

但是,更重要的原因还在于“六驮”之“头”与“官马”之“匹”的区别。我们从出土文书中,可以看到这种区别。在出土的唐代“过所”及在天宝年间“马料帐”中,明确表示凡马皆算“匹”,凡牛、驴等皆称“头”。又前引《唐六典》中有关于“六驮”的规定:“若无马乡,任备驴、骡及牛。”高昌并非无马之乡,据《梁书·高昌传》云,当地“出良马”。从出土文书可见,麹氏高昌王朝时期,官、私马匹数量很大,直到侯君集灭麹氏时,所得犹有“马四千三百匹”。(18)此外,吐鲁番出土文书中,我们既看到西突厥首领来西州卖马,也见到内地来西州购买马匹。如大谷5839号文书就记载开元十六年有河西市马使来西州的情况。西州产马,而“西州营”之“六驮”皆非马,只能是因为卫士日益贫困,无力购马,转而购买较马低廉的牲口,如牛、驴之类。故称“头”。我想,更大可能是驴。

根据唐代制度规定,牲畜日食:

马粟一斗……乳者倍之,驼及牛之乳者、运者,各以斗菽,田牛半之……羊粟菽各升有四合。(19)

此处规定马日食为一斗,似与“西州营”官马标准不同。上引《唐六典》之规定之后又补充云:

象、马、骡、牛、驼饲青草日粟、豆各减半。

此件历作于四月末,此时之陇西当亦是青草丛生之日,故当有供料减半之举,押官乘骑官马每匹日食亦减至5升。驴之日食数不见于记载,但可推测少于驼、牛、骡而多于羊之日食数。一日驴料1.5升之数,想必亦是减半之数。从阿斯塔那506号墓所出“马料帐”中的记载,我们亦可见到月份不同,给料标准亦有不同。

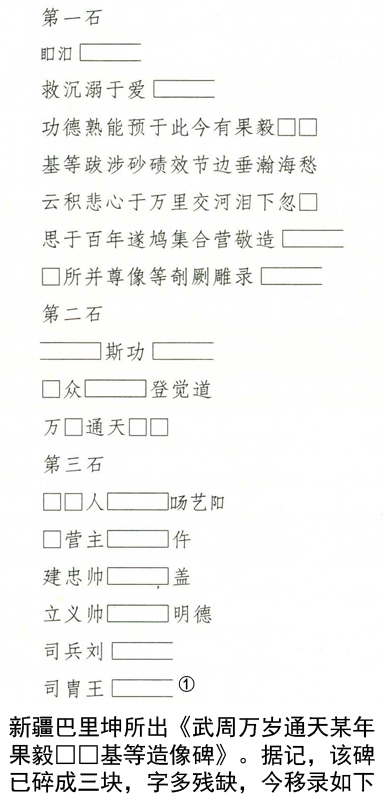

这里的编制是“营”一级,其上冠以地区——西州之名。吐鲁番出土文书中,亦见有“庆州营”之名。阿斯塔那35号墓所出唐高宗仪凤末年的《唐西州高昌县下太平乡符》中,有“营司后更牒建忠”句。但目前所见记载“营”之组织最早、最为完整的,首推新疆巴里坤所出《武周万岁通天某年果毅□□基等造像碑》。据记,该碑已碎成三块,字多残缺,今移录如下:

碑中除见用武周新字,如“年”作“*”,“天”作“*”外,尚见有“万岁通天”之年号。该营“跋涉砂碛、效节边垂(陲)”,当是执行征镇任务而来。此碑中之题名押衔结合菊池教授文中所引大谷3786(1)号文书背面之开元年间牒文,可以见到“营”的组成,有“营主”,其下有“建忠”、“立义”二“帅”(按赵之谦《六朝别字记》云“帅”为“率通字”,此处即为“建忠帅”、“立义帅”)以及司兵、司胄、司仓、司骑之序。又,在吐鲁番出土之“土右营牒建忠赵伍那”文书中,亦可见到在“营”下有“建忠”之衔名,与前引碑文及文书所记同。

造像碑中的“果毅□□基”,据推测应即“鸠集合营”造像的“营主”。据唐制,诸折冲府于都尉下置“左、右果毅都尉各一人”,其品级“上府果毅都尉从五品下,中府正六品上,下府从六品下”。(20)“西州营”共辖8队40火,则仅包括火长、士兵在内,即应有400人,正是一“下府”应有卫士数额之半。但在“西州营”文书中,未见有“营主”,而称“押官”。《唐六典》卷五兵部郎中条云:

凡诸军镇,每五百人置押官一人;一千人置子总管一人。

又云:

一千人置子将一人,以果毅充;五百人置押官一人,(以)别将及镇戍官充。

据此,则前引造像碑所记之“营”,以果毅充营主,则相当于六典所称之“一千人置子总管”一级的作战编制。故在“营主”下还有“建忠帅”、“立义帅”以及司兵、司胄诸司。若据前引大谷文书,还应有司骑、司仓。“西州营”文书虽亦称“营”,但人数不过400人,统兵之官亦称“押官”,乘骑官马不过2匹,故相当于六典所云之“五百人置押官一人”一级的作战编制。

根据《新唐书》卷四〇地理志陇右道渭州条,该州有襄武、陇西、鄣、渭源四县,本置有折冲府四:

曰渭源、平乐、临源、万年。

其地团不见记载,估计四县各分置一府。那么“西州营”何以来到陇西请料?吴震同志认为是执行运输任务。据记载,唐中央每年除调发士兵到西部边陲外,还要由内地运输大批物资去。《通典》卷六食货典赋税下记云:

自开元中及于天宝,开拓边境,多立功勋,每岁军用日增,其费籴米粟则三百六十万匹段……给衣则五百三十万……而赐赉之费此不与焉。

根据以上引文的脚注:米粟一项中,“伊西、北庭八万,安西十二万”;给衣一项中,“伊西、北庭四十万,安西三十万。”这笔数字尚不包括随时的“赐赉之费”在内。根据出土文书,仅开元十三年北庭瀚海军兵赐至少有“六万八千屯匹”。(21)开元以前情况不清,或许数字要少一些,但每年运输任务亦是很重的。

如前所述,六驮马是府兵驮载自身及同火辎重所用,当然不会用于执行运输任务。又据《唐律疏议》卷一一《职制律》奉使部送雇寄人条疏议云:

奉使有所部送,谓差为纲、典,部送官物及囚徒,畜产之属。

根据阿斯塔那509号唐墓所出开元年间案卷,我们见到京兆府华源县人王奉仙的答款记录,王自称在头年三月,

共行纲李承胤下驮主徐忠驱驴,送兵赐至安西输纳了。

同案卷中记录了京兆府云阳县嵯峨乡人蒋化明的答款,表明蒋亦是受雇驱驮送物至北庭。这些文献及文书资料都表明当时运输物资去安西、北庭,皆是由行纲主持,其下尚有“驮主”,而驱驮之人则是雇佣而来。

以上论证排除了“西州营”来陇西是执行某项运输的说法,但要解决这个问题就需要进一步考察这个时期陇右东部地区军事形势,也就是唐与吐蕃和战关系的变化。唐自文成、金城二公主的入嫁吐蕃,以及先进文化、生产技术传入吐蕃,进一步发展了汉藏两族亲密关系。但由于吐蕃奴隶主的掠夺欲望日益膨胀,也由于唐、蕃两方边境驻军将领贪图私利,邀功请赏,故时有战争发生,这一点也是毋庸讳言的。中宗景龙四年(710)杨矩送金城公主入吐蕃,后吐蕃遂贿赂杨矩,“请河西九曲之地,以为金城公主汤沐之所。矩遂奏与之。”吐蕃得之后,即“置洪济、大漠门等城以守之”,又“置独山、九曲两军、距积石二百里”。(22)该地“其土肥良,堪顿兵畜牧,又与唐境接近,自是复叛,始率兵入寇”。(23)可见此时吐蕃已阴有图谋进攻的准备了。至开元二年(714)五月,吐蕃宰相坌达延上书唐中央,请先遣朔方大总管解琬至河源“正二国封疆,然后结盟”。解琬已有察觉,故行前上言:“吐蕃必阴怀叛计,请预屯兵十万于秦、渭等州以备之。”(24)事态的发展果如所料,结盟尚未成,吐蕃已大举进攻。

进攻前吐蕃的准备活动,不见于汉文史籍记载,但王尧、陈践二位先生译注之敦煌千佛洞所出古藏文本《大事记》中,记载了有关重要史料:

及至虎年(玄宗开元二年、甲寅、公元714年)夏,赞普驻于墨竹之谮塘,于墨竹之登木地方由大论乞力徐集会议盟……坌达延与尚·赞咄热拉金于“司古津”之“倭阔”地方征吐谷浑之大料集。冬,赞普驻于辗噶尔。冬季会由论绮力心儿藏热于“嫩”地召集之,坌达延与大论乞力徐二人引上军劲旅赴临洮。还,是为一年。(25)

《大事记》出自吐蕃官吏之手,记载当比唐人所记可靠。惜记载过于简略,许多吐蕃之制亦难理解。幸赖王尧、陈践二位先生的研究,解决了许多疑难之处。记载中的赞普,即赤德祖赞(汉文史籍写作弃隶缩赞)。而记载中的“大料集”是耐人寻味的。据王、陈二先生的研究:

大料集,吐蕃奴隶制政权建设中的一项重要措施,检阅军事实力,征集兵马,征集粮草,征集后备兵丁,并划定负担范围。

王尧、陈践二位先生还据《贤者喜宴》一书,把“大料集”分为三个内容:

分别翼队,划定地域和区分武士和夫役(即武士与奴隶)

吐蕃本族人口少,为进行战争总要向被其征服之民族征集物资和人力。吐谷浑部自高宗龙朔三年(663)被吐蕃所灭,其可汗诺曷钵与弘化公主帅数千帐弃国走依凉州,后被唐安置在灵州,余部皆为吐蕃所役属。(26)坌达延等亲自“征集土谷浑之大料集”,也即从吐谷浑部中搜括物资和人力,为进攻唐朝作准备。也正是这个坌达延与大论乞力徐带领“上军劲旅”开始了对唐的进攻。

据《新唐书》卷五玄宗纪云:

(开元二年八月)乙亥,吐蕃寇边。

吐蕃发兵十万,进攻唐之临洮、兰州及渭州之渭源县。(27)当时玄宗命薛讷为陇右道防御军大使,率副将杜宾客、郭知运、王晙、安思顺等御之。(28)其中郭知运为唐西陲名将,据其本传云:

初为秦州三度府果毅,以战功累除左骁卫中郎将、瀚海军经略使,又转检校伊州刺史兼伊吾军使。开元二年春,副郭虔瓘破突厥于北庭,以功封介休县公,加云麾将军。擢拜右武卫将军。其秋,吐蕃入寇陇右,掠监牧马而去,诏知运率众击之。(29)

这里讲到郭在伊州任上奉命“率众”入援,所帅之众,自然首先是伊吾军之兵马。据《元和郡县图志》卷四〇陇右道下庭州条后云伊吾军:

景龙四年置。管兵三千人,马三百匹。

《旧唐书》卷四〇地理志伊州条所记亦同。又据敦煌千佛洞所出唐光启元年(885)写本《沙州伊州地志》残卷所记,兵额相同,惟马数作“一千卌(四十)匹”。(30)伊吾军兵员的来源不清,但也可能调遣西州之府兵编入其内。这一点没有直接证据。据吐鲁番所出《唐开元四年李慈艺勋告》所记,李慈艺本是西州高昌县人,白丁出身,可见非是府兵。但被征调入庭州瀚海军,随军作战,因破河西等六阵及保卫凭洛城立功,而得勋官上护军。(31)由此推测西州之府兵亦有可能被调遣编入伊吾军中,但由于并未混合编组,仍将西州之府兵编为一个营,并给予“西州营”的军号。另一种可能则是西州府兵本未编入伊吾军中,在郭知运奉命内调陇右东部抵御吐蕃时,因兵力不足,故又临时简点西州诸折冲府之府兵,组成“西州营”,随郭作战而到达陇西。总之,无论是上述中哪一条假设能成立,“西州营”府兵之到达陇西,都是与郭知运奉命帅军援御吐蕃有关。

同年十月,吐蕃复大举进攻渭源,玄宗甚至下诏,发兵10余万,马4万匹,准备“御驾亲征”。但薛讷、王晙等在武街、大来谷、长城堡等地大败吐蕃军队,形势有了变化,故玄宗亦停“亲征”之举。(32)此时郭知运所帅之众处于何地,史无明言。《全唐文》卷二二七收张说《赠凉州都督上柱国太原郡开国公郭君碑》云:“公兵以奇胜,寇不复踪。积甲山齐而有余,牧马谷量而未尽。”不见具体记载。而《旧唐书》郭知运本传云:

知运与薛讷、王晙等,掎角击败之。

但未云在何时。据上引薛讷、王晙事,则当在同一战役。此时薛讷、王晙军在渭源西北之武街、大来谷、长城堡一线与吐蕃作战。郭知运与之掎角,则郭军可能在渭源之东南。“西州营”之出现在陇西境,当与是役有关。同年十二月,唐置陇右节度大使,领鄯、秦、河、渭、兰、临、武、洮、岷、廓、叠、宕12州,以郭知运为节度大使兼鄯州都督。开元九年(721),郭知运卒于陇右任上。(33)

“西州营”随郭知运赴陇右御吐蕃,故直至开元三年四月,尚在陇西驻守,该管押官乘马及府兵“六驮”所需秣料,尚由陇西县供给。所谓的“西州营”文书,也就是记载这时期陇西县秣料发放的帐历。“西州营”何时回到家乡,因文书残缺过甚,加之该墓未发现有墓志及衣物疏,亦难断定时代的下限。根据文献记载,到开元六年(718),陇右节度大使郭知运大破吐蕃于九曲之地,“获锁甲及甲马犛牛等数万计。”(34)可能由于吐蕃在陇右地区屡遭失败,而知运“自居西陲,为蕃夷所惮”,故吐蕃于开元六年以后,多次遣使向唐请和。(35)此时陇右军事形势缓和,而唐已置陇右节度大使,军事布置亦大大加强。且伊、西及北庭亦需大量驻军,故临时内调之“西州营”亦至迟在此时即返回旧地。可能在卫士散归于府后,这些旧时军府文书逾期之后,亦作为“故纸”,被民间利用作死者的服饰,如鞋靴、冠带、枕衾之类。

(原载《敦煌学辑刊》1985年第2期)

注释:

①参见吴兢《贞观政要》卷九,安边第三十六,第279页。

②《唐律疏议》卷九《职制律》,刺史县令私出界条,第185页。

③陆贽:《陆宣公奏议》卷一一《论关中事宜状》。

④按《新唐书》卷四一《地理志》所记,江南一道仅越州有蒲阳府,潭州有长沙府。《廿五史补编》册六所收谷霁光先生《唐折冲府考校补》又增温州三州府,福州泉山府,吉州永泰府,合为五府数。

⑤《新唐书》卷五〇《兵志》第1325页;又《唐六典》卷二五折冲都尉条云,是武则天垂拱年间之定制。

⑥按《旧唐书》卷一九八《高昌传》作“户八千”,《元和郡县图志》所记亦同;又《唐会要》及《文献通考》并作“八千四十六”。

⑦《旧唐书》卷四〇《地理志》云,天宝间户作九千一十六;《新唐书》卷四〇《地理志》作户万九千一十六。高昌麹氏亡时,户不过八千,若据《新唐书》所记,至天宝间猛增至万九千余户,而两书所载口数相同。故疑《新唐书》有误,户数之“万”实为衍文。《元和郡县图志》卷四〇西州条则云开元户11647。今仍采《旧唐书》说。

⑧《全唐文》卷七九四,孙樵:《复佛寺奏》。

⑨参见金同祖《流沙遗珍》。

⑩72TAM178:5、6土右营牒,现藏新疆博物馆。

(11)吴兢:《贞观政要》卷九安边第三十六。

(12)《旧唐书》卷九三《王孝杰传》,同书卷一九八《焉耆传》。

(13)本件告身藏敦煌文研所,参见大庭脩《唐告身的文书学研究》,载《敦煌吐鲁番社会经济资料》(下);菊池英夫:《盛唐的河西与敦煌》,载梗一雄主编敦煌讲座二《敦煌的历史》。

(14)吴震:《唐开元三年“西州营名籍”初探》,载《文物》1973年10期;又载新疆社科院考古所编《新疆考古三十年》。

(15)菊池英夫:《新出吐鲁番唐代军制关系文书试释——关于开元三年四月西州营诸队火别请受马料帐》,载《北海道大学文学部纪要》第27卷1期。

(16)《唐六典》卷五兵部;又《通典》卷二九武官折冲都尉条。

(17)《新唐书》卷四〇《兵志》。

(18)《旧唐书》卷一九八《高昌传》。

(19)《唐六典》卷一七太仆寺典厩令条。

(20)《唐六典》卷二五诸卫折冲都尉条。

(21)大谷4938之二,见《敦煌吐鲁番社会经济资料》(下),第162页。

(22)《旧唐书》、《新唐书》中宗本纪及吐蕃传,《册府元龟》卷八四、一一三、九五六、九七九、九九二,《资治通鉴》卷二〇九。

(23)《旧唐书》卷一九六《吐蕃传》,参见《新唐书·吐蕃传》,《资治通鉴》卷二一一。

(24)《册府元龟》卷九八一《外臣部·盟誓》,《资治通鉴》卷二一一,《文苑英华》卷三八〇苏颋《授解琬左散骑常侍制》。

(25)王尧、陈践:《敦煌本吐蕃历史文书》,第111页,民族出版社1980年版。

(26)《旧唐书》卷一九八《吐谷浑传》,《新唐书》卷二二一上《吐谷浑传》。

(27)《旧唐书》卷八《玄宗纪》,《册府元龟》卷九八六《外臣部·征讨五》。

(28)《册府元龟》卷七八《帝王部·委任二》,《唐大诏令集》卷五九,开元二年八月《薛讷白衣摄左羽林将军击吐蕃制》云为“陇右道防御军大使”。

(29)《旧唐书》卷一〇三《郭知运传》,第3189—3190页;又见《新唐书》卷一三三《郭知运传》。

(30)羽田亨:《唐光启元年写本沙州伊州地志残卷考》,载万斯年辑译《唐代文献丛考》,商务印书馆1957年版。

(31)王国维:《观堂集林·附别集》卷一七,中华书局1959年版。

(32)《册府元龟》卷一四二《帝王部·弭兵》,《资治通鉴》卷二一一。

(33)《旧唐书》卷一〇三《郭知运传》,《新唐书》卷一三三《郭知运传》,《资治通鉴》卷二一二。

(34)《旧唐书》卷一〇三《郭知运传》,第3189页;《新唐书》卷一三三《郭知运传》,《册府元龟》卷四二《帝王部·仁慈》,卷三五八《将帅部·立功》,卷三八四《将帅部·褒异》,卷四三四《将帅部·献捷》。

(35)《新唐书》卷二一六(上)《吐蕃传》,《册府元龟》卷九八《外臣部·通好》,卷九八《外臣部·盟誓》,《资治通鉴》卷二一二。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;