起自孤寒,立功边陲,终成名将,身领两镇节度的封常清,其事迹主要见诸于两《唐书》本传。关于他身领两镇节度的过程,据《旧唐书》本传云:

(天宝)十一载(752),(安西四镇节度使王)正见死,乃以常清为安西副大都护、摄御史中丞、持节、充安西四镇节度、经略、支度营田副大使、知节度事。十三载(754)入朝,摄御史大夫……俄而北庭都护程千里入为右金吾大将军,仍令常清权知北庭都护、持节、充伊西节度……十四载(755)入朝。①

《新唐书》本传所记类同,惟过简于此。《太平广记》据《谭宾录》所收封常清条,则未言及封之领伊西北庭节度事。②

关于封常清之充任安西四镇节度使,《资治通鉴》系于天宝十一载十二月丁酉。③封之复领伊西北庭节度,《唐会要》作天宝十二载(753)三月。④《旧唐书》玄宗本纪作天宝十三载三月乙丑。《资治通鉴》系于天宝十三载三月甲子。⑤由此故知《唐会要》误将“天宝十三载”书作“天宝十二载”。

综上所见,封常清于天宝十一载十二月丁酉任安西四镇节度使,复于天宝十三载三月乙丑(或作甲子)又领伊西北庭节度。

四镇、北庭,为唐控制西北边陲,保障河陇之屏障。且从军事上讲,两镇互为犄角之势。故《唐六典》、《唐会要》、《新唐书》诸书记开元间两镇曾一度合为一节度,⑥恐亦与统一军事指挥有关。然二镇节度治所相距约2000里左右,⑦其间地形复杂,气候恶劣多变,少水草,行旅艰难。封常清身充二镇节度,固是玄宗对其之荣宠,但以封之才干与威望而言,亦足以当之。至天宝十四载十一月丙寅,安史乱起,时封入奏在朝,是月甲戌,玄宗以常清为范阳、平卢节度使,募兵以讨安史。

由于史料记载的缺漏,因之天宝十三载至十四载期间,封常清一身任两镇节度后,有何作为,则付之阙如。特别是他是否去过北庭,不见记载。只是因岑参有《北庭西郊候封大夫受降回军献上》及《陪封大夫宴瀚海亭纳凉》诸诗,似可推测封亦到过北庭。⑧

1974年秋,笔者承文物出版社借调,赴新疆博物馆整理吐鲁番出土文书时,得已故考古专家李征先生赐教,知1973年新博与西北大学考古专业师生合作,在阿斯塔那506号墓发掘所获大量文书中,有天宝十三、十四载马料支出账,内中出现封常清、岑参的记载。复于1975年末见到该墓发掘简报,内记云:

帐目中多次出现“封大夫”及其亲属。这封大夫无疑是当时摄御史大夫、北庭都护、持节伊西节度使的封常清。还有一处记载着,岑判官……当是唐代著名诗人岑参,他曾任封常清节度幕府判官。⑨

这里从出土文书中,探索到封常清行踪的点滴线索。而今天我们所要做的工作,则是根据这些点滴揭示,进一步探明马料文卷中多次出现有关封常清的记载,所反映出的封常清的北庭与安西四镇间往来行踪。

吐鲁番阿斯塔那506号墓墓主,据该墓出土文书所记,知为张无价,并知其于天宝十载(751)曾因战功得“游击将军守左武卫同谷郡夏集府折冲都尉”。⑩根据宝应元年(762)后的文书记载,其身份为“乡官折冲”,(11)卒于大历四年(769)。(12)其晚年“家贫孑然”,由其出家女法慈“收将在寺安养。”法慈为一贫女尼,父死无力安葬。直至大历七年(772),始以其父生前有品秩为由,提出“准式,身死合有墓夫赙赠,”(13)始得入葬。这里无须(且亦难于)考清按制张无价卒后能得到多少“墓夫”及“赙赠”。但该墓出土官府故文书既多又完整,用心制作葬具,亦必与之有关。

据发掘报告所记:该墓出土“一件迄今仅见的特殊葬具——纸棺……长23,前高0.87,后高0.5,宽0.46米……死者是被置于一片糊以故纸的草席……上,再罩上纸棺。纸棺所用的故纸,大都是天宝十二至十四年(753—755)的西、庭二州一些驿馆的马料收支帐,其中有的盖有轮台、柳中县印。”

这个纸棺中拆出的若干文书片段,经整理者的努力,按文书背面粘接缝处押署编号顺序,大体复原为一个较为完整的文卷,由此可见,是交河郡长行坊将属下各馆驿具申的牒状,依唐制,按收到先后,连续粘接,成为一个文卷。依今所见,可以看出大体保留了22件牒状。

就这22件牒状具申内容,可见主要是各馆驿申报天宝十三年内不同身份,逐日过往各类马匹(大量为郡坊所有马匹,次为各馆所有马匹,军马),甚至还有驿驴的“食*(左豆右昔)历”。并由各馆驿之“典”及“押官”统计总数(包括该馆驿收到及支出马料数),呈报交河郡坊。

由于“食*(左豆右昔)历”中简明列出逐日进出的馆驿与匹头数、事由、何人因何事乘骑,所食马料种类及数量,饲养领料人员等明细记载,故从中可见到身任安西北庭两镇节度使的封常清及其家属、僚佐的行踪。就在今所见的这份文卷中,就有8件牒状。今列举如下:

(一)《唐天宝十四载交河郡某馆具上载帖马食*(左豆右昔)历上郡长行坊状》

(四)《唐天宝十三载礌石馆具七至闰十一月帖马食历上郡长行坊状》

(五)《唐天宝十三载礌石馆具迎封大夫马食*(左豆右昔)历上郡长行坊状》

(一五)《唐天宝十四载某馆申十三载三至十二月侵食当馆马料帐历状》

(一六)《唐天宝十四载某馆申十三载七至十二月郡坊帖马食*(左豆右昔)历牒》

(一七)《唐天宝十四载某馆申十三载四至六月郡坊帖食*(左豆右昔)历状》

(二一)《唐天宝十四载郡坊申十三载九至十二月诸馆支贮马料帐》

(二二)《唐天宝十四载申神泉等馆支供(封)大夫帖马食*(左豆右昔)历请处分牒》。(14)

上列8件,尽管有所缺残,且许多牒状由何馆驿申报亦难考察,而且“食*(左豆右昔)历”中,记载亦有错误,甚至记载同一事亦多有抵牾之处,但亦可见封常清在天宝十三年间,往来于驿路上的行踪。经过初步考察,可以看到在当年四至十二月中,封常清由长安返回,不仅到了北庭治所,而且多次往返于北庭与安西四镇间。今将对这份迄今所见最长的文卷中所见往返路线与时间,分别归纳如后。

一、由伊吾至交河郡治所

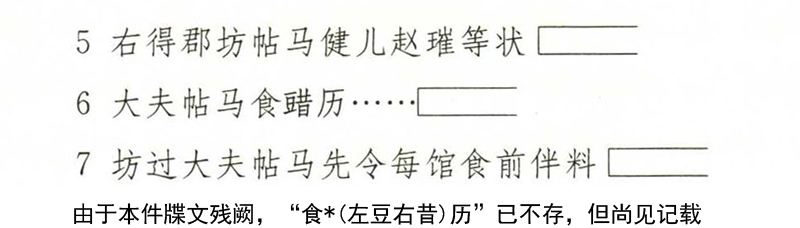

就在这份文卷中列于最后的第(二二)件,列出了柳中县境之神泉、罗获、赤亭、达匪四馆为支供封常清一行经过的“帖马”食*(左豆右昔)情况。由于本件牒文残阙,“食*(左豆右昔)历”已不存,但尚见记载:

显然可见,这里是关于封常清一行曾经过此四馆驿的明确记载。

有关神泉、罗获、赤亭、达匪四馆之地望,今据前引严耕望先生书中《凉州通安西驿道》一文及其精心考定并绘制的《唐代瓜、沙、伊、西、安西、北庭交通图》,明显可见从伊吾到西州(交河郡)间,自东向西所过地点及馆驿,按其方位与顺序,应是:伊吾→独(狼?)泉→东华→西华→驼泉→神泉→罗获→达匪→草堆→赤亭→白力→柳中→高昌县。

这里可见神泉等四诸馆正处于这条交通要道之上,亦表明封常清一行正是由伊吾向西行的这一事实。

本件牒文申报时间,据牒文第十行所记,知为“正月”,年份已残。但据对这份文卷的考察,知为天宝十三载事,故牒件中所云支供封常清一行驿马食料事,必在天宝十四载正月以前。特别是结合两《唐书》封常清本传进行考察,可以判断当是天宝十三载三月,封常清在长安入朝并得兼领北庭节度后,在返回任所途中,由伊吾西行,道经此四馆的记载。结合下面的考察,我们有理由认为封常清一行道经此四馆,当在天宝十三载四月下旬某日。

有关封常清一行抵达交河郡治所的记载,今见于本文卷者有:(一)《唐天宝十四载交河郡某馆具上载帖马食*(左豆右昔)历上郡长行坊状》;(一五)《唐天宝十四载某馆申十三载三至十二月侵食当馆马料帐历状》中。此2件中,不仅可见食*(左豆右昔)历中所记封常清一行行踪大致相同,且馆驿“判官”皆为“杨俊卿”、“杨千乘”,“槽头”皆为“张环”,故知实为同一馆驿具申。惜因残缺,不知馆名。但若要从文书学等方面去考察,以证该馆为何作大致相同的两“状”申上,则又有碍本文大旨,故今仅就有关封常清一行行踪,作如下考证。

上两件状中,据前件所记四月事:

39郡坊迎 封大夫马肆拾捌匹四月廿四日……

42同日天山军□ 大夫征马……

由此可知,封常清一行,在经过神泉、罗获、赤亭、达匪四馆后,于四月二十四日抵达本件之阙名馆驿。

根据本件食*(左豆右昔)历所记,直至四月廿八日,封常清一行始离去。则可推知封常清一行因旅途劳累,复因公务及交河郡官员之迎宴,故必在交河郡治所歇息,由此亦可知该馆当在郡治所侧近。

天山军,据敦煌千佛洞所出《唐光启元年书写沙州伊州地志残卷》所记:

西州天山军交河县(15)

又见《元和郡县志》所记,知此军属北庭节度使所统辖,在“西州城内”。(16)“天山军”下缺一字,据此上行“郡坊迎封大夫马……”例,可补作“迎”字。新任北庭节度的到来,其统辖下之“天山军”出动骑兵以迎护之。惜因文书残阙,不知天山军派出之骑兵至何处迎接封常清一行。以理推之,当从神泉以西以来,一路护送至郡治所。

二、由交河郡治所至北庭治所

就在上引文卷之(一五)号文书中,记四月廿八日事云:

23同日郡坊帖马七匹向金娑岭头迎大夫……

30四月廿八日瀚海军征马伍拾贰匹送大夫至馆兼腾过向柳谷来往……

又据上引该文卷之(一)号文书中之第五十三行、第五十五行记云四月廿八日:

53同日郡坊……并石舍送大夫帖马……

55同日大夫过腾北庭征马五匹……

上引两件文书,表明封常清一行于四月廿八日离交河郡治所,前往北庭节度治所。首先是派出“郡坊帖马七匹”,送有关人员去“向金娑岭头”,候迎封常清一行(金娑岭,据严耕望先生研究,在交河至庭州间唐之“他地道”上)。

瀚海军,前引敦煌所出唐末光启年写本地志残卷作:

庭州瀚海军

又据《元和郡县志》卷四〇,《旧唐书》地理志、《唐会要》卷七八,知为北庭节度所统。今因封常清新兼领北庭节度,故瀚海军亦派出骑兵迎护。

由交河郡治所北行至北庭,中间必过“柳谷”,严耕望先生认为吐鲁番出土文书中的“柳谷馆”,疑在“柳谷镇”。此说当可信。

由上可见,封常清一行离交河郡治所,北行赴北庭治所,其间所要经过的馆驿有石舍、柳谷及金娑岭。

三、由北庭返回交河郡治所

据上考,封常清一行于四月廿八日赴北庭,但何时返回交河郡,西去安西四镇节度治所,尚有必要考察。

据本文卷之第(一五)件《唐天宝十四载某馆申十三载三至十二月侵食当馆马料帐历状》所记:

32六月十五日郡坊帖马伍匹为祗候大夫共食青麦贰斗伍升付帖马健儿范老子

其下又记:

33十六日郡坊帖马伍匹共食青麦贰斗伍升付健儿范老子

如此相同的记载,尚见于此后之六月十七日至七月十一日。由此可见,该馆大约是得到上级通知,得知封常清一行将由北庭返回,故早作“祗候”的准备。当因有故,未能按时成行。直至八月中下旬,始见到封常清一行返回交河郡治所的记载。

四、由交河郡治所西去安西四镇治所

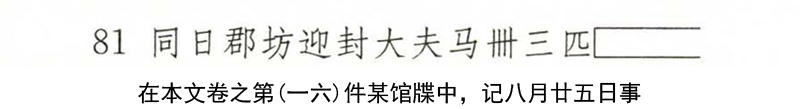

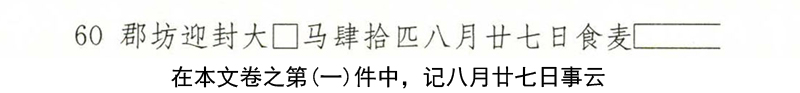

本文卷之第(四)件礌石馆牒记八月廿五日事:

86同日郡坊马□匹帖银山迎封大夫……

87同日郡坊卅一匹马帖礌石迎封大夫……

就在本文卷之第(一六)件某馆牒中,记八月廿五日事:

但就在本文卷之第(一)件中,记八月廿七日事云:

此前已论封常清一行于四月廿八日所到某馆,应是离交河郡治所最近之一馆,而第(四)件之礌石馆已在交河郡治所西去安西四镇路上,则封常清由北庭返回安西四镇,当先至第(一)件所属馆驿,即八月廿七日所到之地。那么,上列第(四)件礌石馆,第(一六)件阙名馆所记八月廿五日“迎封大夫”事,是作为预先所作“祗候”的准备。

就在八月卅日,前引第(四)件礌石馆牒又记:

95卅日帖马卅五匹当日便送封大夫向天山……

97同日郡坊帖马五十匹从银山送封大夫到……

从交河郡治西行去安西四镇沿路馆驿,据前引严耕望先生研究,主要有:

天山→礌石→银山→安西→吕光

何以礌石馆食*(左豆右昔)历记载八月卅日一日内两事,其一云送封常清由礌石东去天山,一云封常清又由礌石以西之银山东返,殊令人费解,但足以说明封常清一行于八月廿七日到达交河郡治所后,已于八月卅日西行到礌石馆。此行之目的地,当是安西四镇节度使治所无疑。这里的推断,除因行程方向而定外,还应考虑到封常清于天宝十三载三月入朝,迟至八月末由北庭返回,而离开安西四镇已有半年左右,当应返回视事。

五、安西四镇与北庭治所之间往返

自前考,八月末封常清一行返还安西四镇治所后,是否再有北庭之行,迄今所有文献记录,均不见有记载。但就在这份文卷中诸件残存的食*(左豆右昔)历中,尚可见到一项记载,表明身兼四镇节度使的封常清,于九月末、十一月中、十二月底,尚在安西四镇与北庭之间多次往来。

据本文卷中第(二一)件交河郡坊所申请馆支贮马料帐记:

12……九月七日得坊官刘惠振等状称缘大夫欲过□□

3□交河等诸馆请支*(左豆右昔)料者其月十三日判牒交河县并仓曹司预令支给……

17……九月廿三日得西北两路巡官天山县人李大简

18状称恐大夫朝夕过请每馆预支帖马料……

19廿五日判牒天山交河两县预令支给……

又据本件所记,应预支帖马料之馆驿为交河、柳谷、石舍、礌石诸馆。

据前考,柳谷、石舍为交河郡治所北去北庭道上之馆驿。本件中又云:其预支帖马*(左豆右昔)料由交河县预支给,礌石馆为安西四镇治所东去交河郡治所道上之馆驿。由此可见,当是交河郡坊得知封常清拟赴北庭,故预作准备,事先贮存马料,以“祗候”封常清一行的到来。但尚不见九月、十月间有任何记载,足以证明此次北庭之行得以成行。

就在本文卷中之第(一)件文书中,我们见到十一月食*(左豆右昔)历记载:

119二日帖马柒匹便迎封大夫……

131十四日郡坊后迎封大夫粗细马伍拾贰匹……

前项记载马7匹,为数过少,当是“祗候”准备,后项记载“粗细马伍拾贰匹”,则是封常清一行乘骑,表明此时封常清一行已抵达交河郡治所。

就在上引同件文书中,于十一月食*(左豆右昔)历中,见到如下记载:

142北庭送封大夫征马贰拾匹送至柳谷回十一月十八日……

144 同日北庭长行马壹拾贰匹准前至柳谷回……

两条记载相互印证,表明封常清一行由北庭返还交河郡。

由此可见封常清一行于十一月初到交河郡治后,复又北上北庭节度治所,并于十一月十八日南还交河郡治所。

就在本文卷之第(四)件礌石馆牒中,其十一月食*(左豆右昔)历记载当月十七日事:

145 同日郡坊帖马卌五匹送大夫到本馆帖马匹其日宿……

146十八日郡坊送大夫简退回马廿二匹……

而在本文卷之第(一六)件某馆牒中,于十一月十八日记载:

127 同日封大夫乘帖马卌二匹……

128 同日郡坊帖马卌五匹送封大夫到吕光迴回……

由是观之,封常清一行应是在十一月十七日已到达礌石馆,而于十八日到某馆后,当日即前往吕光馆,不仅与前去十八日方到交河郡治所有矛盾,且记载含混不清。但封常清一行已到过礌石,并继续西行到吕光馆,正是返回安西四镇的行程。

根据本文卷所见,唐天宝十三年闰十一月,这一点与传统文献记载及后人所编制年表、置闰在十月不同。本文卷中之(一)、(四)、(十六)诸件保存的食*(左豆右昔)历,均作“闰十一月”应是可信的。但该月“食*(左豆右昔)历”中,不见封常清之行踪记载,直至十二月,方才又见到封常清之行踪。

在本文卷之第(五)件礌石馆状中,有如下记载:

2合郡坊帖馆迎封大夫与从十二月一日至十九日食*(左豆右昔)历

3十二月一日迎封大夫郡坊帖银山礌石马共卌九匹

就在本文卷之第(一五)件文书中,记十二月事云:

240廿三日从柳谷来帖马陆拾匹送大夫至……

又见本文卷之第(一)件文书中,记十二月食*(左豆右昔)事:

195廿四日郡□□□大夫回马伍拾叁匹……

196廿五日魏琳下送大夫汉戍回马叁捌匹……

根据前引十二月一日事,表明封常清一行自西向东行,经银山到礌石。而第(一五)件即如前考,与第(一)件为同一馆,同近在交河郡治侧近,该件所论“从柳谷来帖马陆拾匹送大夫至”句,可理解为由该馆出发之封常清一行所乘“帖马”,是由柳谷方向所来之马。

上引第(一)件文书中所记十二月廿五日事中之“汉戍”,应即“石会汉戍”,严耕望先生考定从交河郡治所至北庭治所,由南向北,为交河县→龙泉→柳谷→金岑→石会汉戍→神仙→北庭治所,故尽管前引食*(左豆右昔)历记载可能有脱误,但依然可见,封常清一行于十二月一日由银山、礌石到交河郡治所后,就在当月下旬北去柳谷、石会汉戍,其此行目的地也必是北庭治所。

综前所考,我们可以见到封常清自天宝十三载四月末,由长安西归,到达交河郡治所后,迅即北上,赶赴北庭。在北庭停留至八月末,始南下交河郡治所,再西行返回安西四镇治所。其后,在九月末,曾一度准备由安西东去北庭,但未成行。直到十一月初,又见有北庭之行,至十一月十八日,又西返安西任所。中间经过闰十一月,到十二月又见封常清一行经交河郡治所,复又去北庭任所。

综观天宝十三载四至十二月共计8月(内含闰十一月),封常清数度往返北庭与安西四镇间,惟四月末去北庭治所,滞留最久达4个月。恐因封常清生长与成名在安西,未见到过北庭治所。此次封常清即兼领北庭节度,赴任后,当要熟悉当地形势,并与属下僚佐以及管辖内诸少数族首领联络感情。限于文献记载的缺乏,我们还不了解当时是否发生过战事。但即或有战事发生,其规模程度应必不致过大,否则文献中不可能没有记载。

今检《岑嘉州集》,有诗数首,当在此时所作。据闻一多先生考证,天宝十三载,封常清表请岑参为安西北庭节度判官,(17)此必在天宝十三年三月,封常清在长安已兼领北庭节度时事。故岑参亦必随封常清一行,同于当年四月末经交河去北庭。今见岑集中有《陪封大夫宴瀚海亭纳凉》诗云:“军中乘兴出,海上纳凉时。”(18)北庭有瀚海军,因“瀚海”而得此军号,此亭当亦因此而得名。北庭地在北疆,一年中气温最高正在七八月间。故僚佐陪同府主纳凉并作诗志之,恐在封常清第一次赴北庭任所时。

前已云封常清滞留北庭4个月,可能与战事有关,如此说能成立,则岑嘉州《轮台歌奉送封大夫出师西征》,恐亦与之有关。

至于天宝十四年(755)事,因不见有出土文书记载,且文献亦无记载,仅《岑嘉州集》有点滴可见。但仅就天宝十三年不完整的食*(左豆右昔)历中,就可见到封常清频繁奔波于四镇与北庭之间,两地路途遥远且艰险,不仅见于文人诗歌之中,而且见于古今游记之中。而封常清如此恪尽职守,如岑嘉州诗“亚相勤王甘辛苦,誓将报主静边尘”。(19)他起自孤寒,因有战功,得到唐玄宗的提拔与重用,出于感恩,虽位极人臣,却始终尽瘁,直至讨安史乱,兵败潼关,虽事出有因,终遭玄宗枉杀,临终上《谢死表》犹云:

死作圣朝之鬼。若使殁而有知,必结草军前,回风阵上。引王师之旗鼓,平寇贼之戈铤,生死酬恩,不任感激。(20)

由上所见,封常清正是一位“鞠躬尽瘁”,死而无怨的大臣。

(原载《魏晋南北朝隋唐史资料》第15辑,武汉大学出版社1997年版)

注释:

①《旧唐书》卷一〇四《封常清传》,第3208—3209页,中华书局1987年版。

②《太平广记》卷一八九,中华书局1981年版。

③《资治通鉴》卷二一六,中华书局1964年版。

④《唐会要》卷七八,上海古籍出版社1991年版。

⑤《资治通鉴》卷二一七。

⑥参见唐长孺《唐书兵志笺正》卷二安息道笺正,科学出版社1957年版。

⑦参见严耕望《唐代交通图考》二,河陇碛西区篇十四,文汇印刷厂有限公司1985年版。

⑧《岑嘉州诗》,四部丛刊本。

⑨新疆博物馆、西北大学历史系考古专业编《1973年吐鲁番阿斯塔那古墓群发掘简报》,载《文物》1975年第7期。

⑩《吐鲁番出土文书》第10册《唐天宝十载制授张无价游击将军官告》,文物出版社1991年版。

(11)《吐鲁番出土文书》第9册《唐西州道俗合作梯蹬及钟记》,文物出版社1990年版。

(12)《吐鲁番出土文书》第10册《唐大历四年张无价买阴宅地契》。

(13)上引书《唐大历七年马寺尼法慈为父张无价身死请给墓夫赙赠事牒》。

(14)《吐鲁番出土文书》第10册,文物出版社1991年版。

(15)参见唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》第1册《唐光启元年书写沙州伊州地志残卷》,书目文献出版社1986年版。

(16)参见唐长孺《唐书兵志笺正》卷二天山军条,科学出版社1986年版。

(17)参见闻一多《岑嘉州系年考证》,载《清华学报》7卷,1933年1月2期。

(18)参见岑参《岑嘉州集》,丛书集成本。

(19)岑参《轮台歌奉送封大夫出师西征》;又诗中“亚相”为御史大夫之别称,此处指封常清。

(20)《旧唐书》卷一〇四《封常清传》,第3211页;又敦煌千佛洞所出文书,编号P.3620《封常清谢死表闻》,与《唐书》本传所记,文字虽有异同,但文义全通。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;