本卷重点记叙了羯若鞠阇国的情况,玄奘前往印度时在该国停留了三个月,在归途中又在该国会见了戒日王并参加了曲女城法会,并在这场法会中获得了崇高的声誉。本卷对羯若鞠阇国的记叙系将不同时间的见闻混合而成。

羯若鞠阇国

概况 羯若鞠阇国(今印度北方邦西部)方圆四千余里。该国都城西临恒河,长二十余里,宽四五里。城池坚固险峻,楼台相望,花卉、草木色彩斑斓,水池、湖泊明澈似镜。域外的奇珍异货,多会聚于此。人民安居乐业,家家富裕。花果繁多,庄稼按季节播种,气候温和,民风淳朴。居民容貌美丽端庄,服饰鲜艳,爱好学习,钻研技艺,谈吐清楚,说理深刻。外道与佛教的信徒各占一半。境内有佛寺百余所,僧侣万余人,僧侣们既研习大乘,也研习小乘。此外,尚有天祠二百余所,外道信徒数千人。

国号由来 在人类长寿时期,羯若鞠阇国的旧都城为拘苏磨补罗(唐语称为“花宫”)。国王名叫梵授,因前世积下了福慧,故文武兼备,威震南赡部洲,名扬四方邻国。他有一千个儿子,个个智勇双全,抱负远大,意志坚定,另有一百个女儿,个个美貌端庄。当时有个仙人住在恒河旁边,安神入定,经历了几万年,已形如枯木,鸟在他身上休息聚集,在他肩上落下了尼拘律果,寒来暑往,这颗果实生根发芽,长成了合抱大树,树枝垂落成荫。多年以后,仙人出定,欲除去身上大树,但又恐弄翻了树上的鸟巢,时人称颂其爱惜生灵的美德,称其为大树仙人。仙人眼望河滨,观看林间草地,看见国王的女儿们在那里嬉闹玩耍,顿时欲爱之念从心中生起,难以去掉,于是仙人便来到花宫,意欲礼聘,求娶国王之女。国王听说仙人到来,亲自出迎慰问:“大仙已无世间之情,为何轻易到此造访?”仙人说:“我在林间歇息,已有不少年月,在我出定游览之时,看见了大王的女儿,顿时心生爱意,故远道而来求娶大王之女。”国王听了仙人的话不知如何是好,就对仙人说:“你今天先回去,等候良辰吉日。”仙人听后,就回到了林间。国王一一问过诸女,无人肯嫁给仙人。国王畏惧仙人的威力,担心得身形憔悴。其小女儿在国王空隙时从容问道:“父王有一千个儿子,万国归顺,为何如此忧愁,好像害怕什么似的?”国王说:“大树仙人光顾王宫,前来求婚,问你们一个也不愿意嫁给他。仙人威力无比,能兴妖作难,如其心愿不能满足,必然恼怒,毁我国家,灭我宗祀,辱及先王。我深恐此祸,确实恐惧。”小女儿答道:“让父王有此深忧,是我们做女儿的罪过。我愿以微贱之身,保全国家。”国王听后十分高兴,命驾车将小女儿送往仙人住处。到了仙人住处,便向仙人致歉:“大仙以超然物外之心,垂顾世间之人,我谨奉上幼女,帮大仙洒扫庭院。”仙人一看,心中不悦,对国王道:“你轻视我这老头子,竟将这丑女送来。”国王答:“我问过了所有女儿,只有这小女儿愿听使唤,其他均不从命。”仙人心怀愤怒,便恶咒道:“你九十九个女儿,全都驼背,身形坏了后,一生也嫁不出去。”王派人查验,果然驼背。自此以后,该国便更名为曲女城。

戒日王家史及治国业绩 现在的国王,是吠奢种姓,名字叫曷利沙伐弹那(唐语称为喜增)。该种姓统治这里,已历二世,共有三王。其父名叫波罗羯罗伐弹那(唐言称为光增),其兄名叫曷逻阇伐弹那(唐语称为“王增”)。王增以年长继承王位,他以德治国。当时东印度羯罗拿伐剌那(唐语称为金耳)国设赏迦王(唐语称为月)常对臣下说:“邻国有贤主,是我国的祸害。”于是诱请王增相会而杀之。民众没有国君,国家一片混乱。当时大臣婆尼(唐语称辩了)位高权重,声望卓著,他对官员们说:“国家大事应在今日议定。先王之子,亡君之弟,天性仁慈,心存孝敬,亲近贤人,信任下属,我想推举他继承王位,你们说怎么样?望各抒己见。”众人皆倾慕喜增的德操,没有异议。于是大臣们都向喜增劝进:“望王子听下臣一言:先王积累功德,扬我国家之威,王增继承王位,本应寿终正寝。臣下无能,让他丧命于仇敌之手,这是国家大耻,也是下臣的罪过。时下舆论认为你贤明有德,应继承王位。望你领导国家报仇雪耻,光大父兄功业,功德之大,无与伦比,望不要推辞!”喜增答:“继位为王,责任重大,古往今来,为王不易,推举继位之人应该慎重。我确实少才寡德,父兄弃我而去,你们推我继承大位,能行吗?你们认为我合适,我岂敢忘了自己寡才少德?今恒河岸边,有一尊观自在菩萨像,能看清世事,我希望前往请教。”到了菩萨像前,喜增绝食祈请,菩萨为其诚心所感动,现了身形问他:“你要请求什么事,为何如此诚恳?”喜增王子说:“我因积下罪孽,导致慈父离我而去;现又遭受惩罚,兄长被人杀害。我自知寡才少德,可国人却推我为王,要我继承大位,光大父兄之业。我愚昧无知,斗胆求你告知,我是否能继位为王?”菩萨告诉他说:“你前世就在这山林中为比丘,你修行十分勤奋,从不懈怠。承蒙这一福力,你今世做了王子。金耳国国王既然毁坏佛法,你继位后,应当兴隆佛法,慈悲为怀,如此不久,你就会称王于全印度。你若想延长国运,就当听我教诲,我会暗中赐你洪福,使你邻国没有强敌。你不要坐国王宝座,不要自称大王。”喜增王子受教而退,继承了王位,自称王子,自号为罗阿迭多(唐语称为戒日)。戒日王告诫臣僚说:“杀兄之仇未报,邻国没有臣服,我们不能过正常的日子,诸位同僚要同心协力啊!”于是率领全国军队,演兵习武。共有象军五千,马军二万,步军五万,从西向东,征伐不肯臣服之国。战象不解下鞍具,战士不卸下盔甲,在六年之中,征服了五印度。占领的地盘增加后,又扩充兵力,象军扩充到六万,马军扩充到十万。在以后近三十年的时间里,兵戈不起,政通人和,戒日王厉行节俭,积福行善,以至废寝忘食。下令印度的人不得吃肉,如果杀生,当杀无赦。在恒河岸边建造了数千佛塔,每个塔都高达一百余尺。又在五印度的城市、乡村聚落、街巷大道建立精舍,在精舍内预备好粮食、医药施舍给在精舍内暂住的贫困之人,普遍布施,从不懈怠。凡属从前如来教化众生的遗址,均建造寺院。五年举办一次无遮大会,倾尽国库财物,周济一切众生,只留下兵器不布施。每年召集各国僧人一次,逢三、逢七的日子里,向僧人供应衣、食、住、行之物,装饰讲法的座位,广设义座,让人互相辩论,比较出德才的优劣,褒奖善人,贬斥恶人,提拔贤明之士,斥退邪行之徒。如守戒坚定,道德高尚,就推举其坐上讲法的狮子座,戒日王在座下听其讲授佛法;如守戒坚定,但学问不深,则只是礼敬有加,以示尊崇;如不守戒律,道德败坏,则驱逐出境,不再理睬。邻国小邦之君和辅佐大臣,如有坚持不懈、不知疲倦地积福行善者,则牵手同坐,称其为善友;如有异于此者,则不与其当面交谈,即使有事商议,也让使者来回奔走。戒日王外出巡视,不要固定住所,每到一地,搭茅房居住。只有三个月的雨季由于雨多不能出行,在这雨季中常于行宫中准备好一天的美味佳肴,宴请各派学者,一般是佛僧一千人,婆罗门五百人。戒日王常将一天分为三个部分,用三分之一的时间处理政务,用三分之二的时间积福行善,他孜孜不倦,总觉得时间不够用。

会见戒日王 当初,我受拘摩罗王的邀请,从摩揭陀国前往加摩缕波国,那时戒日王在羯朱嗢祇逻国巡视,他命令拘摩罗王:“你应与那烂陀寺远道而来的僧人速来参加集会。”于是我就与拘摩罗王前去拜见戒日王。戒日王慰问我后,问:“你是从哪一个国家来的,来这里打算做什么?”我答“我从大唐来,到此求取佛法。”戒日王说:“大唐在哪个方向?途经哪些地方?离此有多远?”我答:“大唐在此东北方数万里处,印度说的摩诃至那国指的就是大唐。”戒日王说:“我曾听说摩诃至那国有秦王天子,少年时代聪明伶俐,成年后神勇英武。前朝天下动乱,分崩离析,兵戈四起,百姓惨遭杀戮,而秦王天子早就心怀大志,大发慈悲,拯救众生,平定天下,现在已是声威远播,德泽异邦,四方他国仰慕秦王天子的德政而向其称臣纳贡。黎民百姓感激其抚育之恩,都歌唱《秦王破阵乐》,我在这里很早就听到了人们对他的赞颂。人们对他高尚德操的赞誉,是确有其事吗?所谓的大唐国,是不是就是这个地方?”我回答说:“是。至那,是从前国王的国号;大唐,是当今我君的国号,我君以前未继承皇位,称为秦王;今已继承了皇位,称为天子。前朝气数尽时,百姓无主,战乱四起,生灵涂炭。秦王天生就心怀天下,他大发慈悲,声威震动四方,消灭了各处凶徒,天下安宁,各国都前来朝贡。他爱育众生,崇信佛法,减少劳役税收,减轻刑罚,以致国库充盈,无作奸犯科之人,佛的道德教化蔚然成风,难以一一详述。”戒日王说:“真是伟大的壮举,那一方的众生,真是有福啊,以致出现了这样一位圣君。”

曲女城法会 当时戒日王将回到曲女城举行法会,跟随的人有数十万,待在恒河南岸;跟随拘摩罗王的有数万人,待在北岸。两队人马,以河中心为界,水陆并进。两位国王走在前面,由四个兵种严加护卫。有的坐船,有的乘象,击鼓奏乐而行。经过九十天,到达了曲女城,居留在恒河西岸的大花林中。当时有二十多个国家国王,先行奉命,率领本国杰出的僧人、婆罗门、百官、士兵前来参加大法会。戒日王先在恒河西岸建了一座大佛寺,并在大佛寺东面筑了一座宝台,台高百余尺,中间立有一金质佛像,与戒日王真身一样高。台南筑起了一座宝塔,为佛像沐浴之处。从这里往东北走十四五里,别筑行宫。这时为春天的第二个月,从初一开始,以美味佳肴款待沙门、婆罗门,一直到二十一日为止。从行宫到佛寺,道路两旁建起楼阁,装饰极为华丽,乐人有序地站立,高雅的乐声此起彼伏。戒日王从行宫中请出一尊金质佛像,向空中抬起,佛像高三尺多,载在大象上,佛像周围支着饰有珍宝的帐幔。戒日王穿着帝释的服装,手持饰有珍宝的帐幔侍立左侧,拘摩罗王扮作梵王的模样,手持白色拂尘,侍立右侧。两旁各有五百象军披着铠甲护卫;佛像前后各有一百大象,乐人乘在上面击鼓奏乐。戒日王手持珍珠等各种宝物及金花银花,随走随撒,供养佛、法、像三宝。队伍先到宝坛,用香水为大象沐浴,戒日王亲自背着佛像,送上西台,并用奇珍异宝和成百上千的憍奢耶衣供养佛像。当时只有二十余名沙门随从,各国国王充作侍卫。用餐完毕,各派学者集在一起探讨佛经的微言大义,评论佛教哲理。傍晚时,戒日王起驾返回行宫,返回时就像当日护送金像那样,行进的队伍也一如开初,这样的仪式每天如此。持续了数日。忽然,大台起火,佛寺门楼烟火炽烈,戒日王说:“我用尽国家珍宝供奉先王,建了这座佛寺,目的就是彰显先王的伟业。只因我德操浅薄,佛神不佑,所以有此灾祸,灾祸一至如此,我何必还要活在这世上!”于是焚香礼拜,在佛像前发誓:“我侥幸以过去积下的善业,称王全印度,今天希望凭借我的福力,以祷告的方式扑灭这场火灾,如没有感应,我愿就此丧命。”说完就跳起来,扑向门坎,这时就像有人扑火一样,火尽烟消。各国国王看到这一奇特现象,更加敬畏戒日王。这件事情发生后,戒日王面色不改,言谈如故,他问各国国王:“假如这场突如其来的火灾,焚毁了这里的一切,你们将作何感想?”各国国王伏地痛哭,回答道:“修建这一供养佛的建筑,意在传至后代,一旦化为灰烬,何物可做纪念?况且外道必会称心快意,弹冠相庆!”戒日王说“以此观之,如来所说确实一点不假,外道坚守一成不变的见解,以我如来大师只以无常的观点教诲世人。我的布施已很周全,心愿也都实现了,突然碰上这场灾变,让我再次感到如来所说确实是真理,这是件大好事,大家不必过于悲伤。”于是与各国国王一起向东上大佛塔,以便登高观景。刚下台阶,突然有一个陌生人持刀刺向戒日王,戒日王仓皇地倒退上阶,俯身抓住来人,交给官员们处理。当时官员们惊慌失措,不知如何施救。各国国王都奏请戒日王杀了此人,戒日王面无怒色,下令不杀。戒日王亲自审问刺客:“我有何事负你,为何对我下此毒手?”刺客答:“大王普施恩德,公正无私,国内国外之人都沾受了你的恩惠。但我愚昧狂妄,不思天下大事,被外道们一言半语所蛊惑,所以做了刺客,企图杀了你。”戒日王说:“外道们为何要起此歹念?”刺客答道:“大王召集各国人士,用尽府库之资供养沙门,铸造佛像,而外道各派自远而来,大王却不慰问,他们因此深为羞愧,于是就让我这个狂妄愚昧之人,斗胆前来行刺。”戒日王于是盘问外道信徒。原来,有五百名婆罗门和一些才俊之士,应命前来参加法会,见沙门蒙受戒日王礼遇而心生嫉妒,于是射火箭焚烧宝台,希望借众人救火的混乱之机,杀害戒日王,见无隙可乘,便雇这名刺客在险要之处行刺。当时,各国国王、大臣们都奏请戒日王诛杀外道,结果戒日王只惩罚了首恶,其余党羽不予追究;将五百名婆罗门迁出了印度,此后戒日王返回了都城。

都城西北的佛塔为无忧王所建。如来从前在此地讲了七天的精妙佛法。塔旁有过去四佛座位及散步遗址。另有收藏如来头发、指甲的小佛塔。

如来说法塔南、面临恒河处有三座佛寺,这三座佛寺共用同一堵墙却各开庙门。寺内佛像装饰华丽,僧人面目庄重,雇佣在家信徒几千户。精舍宝盒中有一佛牙,长半寸多,光色异于常物,早晚各不相同。远近士人、百姓争相而至,礼拜瞻仰,每天人数成百上千。守护佛牙的人厌烦人多声闹,暂定重税规矩,告知远近之人:想见佛牙,须交一金币。然而瞻仰礼拜之人,仍旧结伴成队,人们争相交纳金币,乐于暗中较劲。每到斋日,就将佛牙放在高座之上,数百上千的礼拜之人前来烧香散花,鲜花虽然堆积,但遮没不了装佛牙的宝盒。

佛寺前两旁各有一精舍,精舍以石为基,以砖为室,高一百余尺,精舍中的佛像,以珍宝装饰,有的佛像以金、银铸成,有的则以鍮石造就。两座精舍前各有一小佛寺。

佛寺不远处有一大精舍,以石为基,以砖为室,高二百余尺,其中有座如来立像,像高三十余尺,以鍮石铸就,佛像饰有各种珍宝。精舍四周的墙壁之上,雕刻有如来修菩萨行的各种事迹,十分详尽。

大精舍南不远处有一座日天祠,日天祠不远处有一座大自在天祠,两祠均装饰有青石,雕刻都十分精妙,两祠的规模与大精舍相同,各有一千户在家信徒为其清扫,鼓乐弦歌,昼夜不停。

都城东南六七里的恒河南岸有一佛塔,高二百余尺,为无忧王所建,从前如来在此讲说了六个月的身无常、苦、空、不净之理。塔旁有过去四佛座位及散步遗址,另有收藏如来头发、指甲的小塔,人若患有疾病,以至诚之心环塔礼拜,必能痊愈,获得福惠之利。

从都城往东南走一百余里,到达纳缚提波矩罗城,该城地处恒河东岸,方圆二十余里。花卉、树林、清泉、池水互相映照。

都城东五里处有三座佛寺,共用一堵围墙而各开门户,共有僧侣五百余人,都研习小乘说一切有部。佛寺前两百余步处有一佛塔,为无忧王所建,塔身虽已坍塌,但余高仍有一百多尺,从前如来曾在此处讲说了七天的佛法。塔内藏有如来舍利,时常放射光明,塔旁有讨去四佛座位及散步遗址。

佛寺以北三四里的恒河岸边,有一佛塔,高二百余尺,为无忧王所建,从前如来在此讲说了七天的佛法,当时有五百名饿鬼来到佛的住处,他们听闻佛法后而觉悟,从而脱离鬼道转生到天界。说法佛塔旁有过去四佛座位及散步遗址,在这旁边又有收藏如来头发、指甲的佛塔。

从该国往东南走六百余里,渡过恒河,到达阿逾陀国(中印度境内)。

阿逾陀国

概况 阿逾陀国(今印度北方邦两部),方圆五千余里。该国都城方圆二千余里。庄稼丰收,花果繁多。气候温和,民风和善,居民好积善修福,勤奋学习各种技艺。境内有佛寺一百余所,僧侣三千多人,僧侣们既研习大乘也研习小乘。另外,尚有天祠十所,外道信徒很少。

无著和世亲 都城中有一旧佛寺,伐苏畔度菩萨(唐语称为“世亲”,旧称婆薮盘豆,译为天亲,误)几十年前曾在这里写作了大小乘的各种论著,旁边的旧基址是世亲菩萨为各国国王、各地才俊之士、沙门、婆罗门讲经说法的法堂。

都城以北的四五里,恒河岸边的大佛寺中,有一佛塔,高二百余尺,为无忧王所建,从前如来在这里为天神、众人讲解佛教精微至理,达三月之久。旁边的佛塔,是过去四佛座位及散步遗址。

大佛寺西四五里处,有座收藏如来头发、指甲的佛塔,该佛塔以北有一佛寺旧址,从前经部室利逻多(唐语称为胜受)论师曾在此地写作了经部《毗婆沙论》。

都城西南五六里处的大庵没罗林中,有一旧佛寺,是阿僧伽(唐人称为无著)菩萨请教贤才开导夫凡的地方。无著菩萨夜里升上睹史多天天宫,在慈氏菩萨那里受教《瑜伽师地论》《庄严大乘经论》《中边分别论》等,白天回到人间,为大众宣讲佛法精妙道理。庵没罗林西北一百多步处有座收藏如来头发、指甲的佛塔,塔旁的旧基址,是世亲菩萨从睹史多天下来会见无著菩萨处。无著菩萨,健驮逻国人,在如来离世后的一千年中诞生,他接受教诲,悟得大道,大弥沙塞部出家研学,不久转信大乘。他的弟弟世亲菩萨在说一切有部出家研修,世亲菩萨博闻强识,对佛法哲理通达入微。无著菩萨的弟子佛陀僧诃(唐语称为师子觉),修行密法,高深莫测,才高八斗,声名卓著。他们这些贤哲之人常在一起说:“大凡修行者,都想见到慈氏菩萨,如哪位先去世,实现了心中夙愿,望相互通告,以了解他到了什么地方。”此后,师子觉先行去世,但历时三年,也未见通报。世亲菩萨不久也去世了,历时六个月,也未见通报。这时,各派信徒都嘲笑他们,认为世亲菩萨及师子觉流转到了恶道,所以没有灵验。后来无著菩萨在刚入夜时,正在向弟子教授禅定方法,灯光忽然暗淡下来,空中大放光明,一天仙从天而降,进到厅堂向无著菩萨敬礼。无著菩萨问:“你为何来得这么晚?今天到此,有何指教?”仙人答:“我从这里去世后,到睹史多天慈氏菩萨的莲花中获得新生,莲花刚开,慈氏菩萨就称颂说:‘好啊,广慧!好啊,广慧!’我绕慈氏菩萨宝座才一圈,就前来向你禀告。”无著菩萨问:“师子觉今天在何处?”仙人道:“我在绕慈氏宝座礼拜时,看见师子觉在俗人中恋恋不舍欲界之乐,他连我都无暇相看,怎能前来相告?”无著菩萨说:“此事到此为止。慈氏菩萨的形貌如何?讲了什么法?”仙人答:“慈氏的形象,言语无法表达,听讲精妙佛法,道理与这里没有两样,但其声音极其美妙,清晰流畅,动听高雅,能使听讲者忘掉疲劳,受教者不会厌烦。”

从无著讲堂故址向西北走四十余里,到达一旧佛寺,该寺北临恒河,寺中有一砖砌佛塔,高一百多尺,这是世亲菩萨初次发愿转信大乘处。当时世亲菩萨从北印度到达此地,无著菩萨令门人前来迎候,双方在此寺相会。无著弟子在下半夜立于窗户下诵《十地经》,世亲听后,心中感悟,追悔往日的所作所为:“我从前未曾听到这深奥玄妙的佛法,诽谤之罪,来源于舌,舌为罪恶之根,今天应割断这舌头。”说完就持尖刀要割自己的舌头。这时,只见无著站在他面前,告诉他说:“大乘法门是最高的真理,所有的佛都赞扬它,所有的圣贤都向往它。我本想教诲你,你却自己觉悟了,你觉悟真是及时,这是天大的好事。所有的佛和圣人都教导我们,割断舌头不算忏悔。你从前以舌诽谤大乘,今改过自新,就是好事,闭口不言,有何益处?”说完此话,就不见了。世亲接受了教诲,不再割舌。第二天一早,就到无著住处,请教大乘学说。从此深入钻研,潜心思考,写成了大乘论著一百多部,全都盛行于世。

从该国往东北走三百余里,渡过恒河,再往北就到了阿耶穆佉国(中印度境)。

阿耶穆佉国

概况 阿耶穆佉国(今印度北方邦中部),方圆二千四五百里。该国都城濒临恒河,方圆二十余里。气候土产与阿逾陀国相同。居民淳朴,勤奋学好,爱好修善积福。境内有佛寺五所,僧侣一千多人,研习小乘正量部法门。此外,尚有天祠十余所,外道信徒杂居其中。

圣迹 都城东南不远临近恒河岸边,有一佛塔,为无忧王所建,塔高二百余尺,从前如来曾在此说法,时间达三月之久。塔旁有过去四佛座位及散步的遗址。又有收藏如来头发、指甲的青石佛塔。青石佛塔旁边有一佛寺,内有僧侣二百余人,寺内佛像装饰得很端庄,威严如同真身。亭台楼阁高大壮丽,形制奇特,从前佛陀驮婆(唐语称觉使)论师曾在此写作说一切有部的《大毗婆沙论》。

从该国往东南走七百余里,渡至恒河南、阎牟那河北,到达钵锣耶迦国(中印度境)。

钵锣耶迦国

概况 钵锣耶迦国(今印度北方邦南部)方圆五千余里,该国都城地处两河交界处,方圆二十余里。庄稼丰盛,果树繁茂,气候温和,民风和善。居民爱好学问、技艺,信仰外道。境内有佛寺两所,僧人稀少,皆研习小乘法门。此外尚有天祠数百座,外道信徒很多。

都城西南瞻博迦花林中,有一佛塔,为无忧王所建,塔基虽已塌陷,但塔身尚高一百余尺。从前,如来在此降伏外道。该塔旁另有收藏头发、指甲的佛塔以及如来散步遗址。

提婆智降外道 在收藏如来头发、指甲佛塔旁边,有一旧佛寺,是提婆(唐语谓天)菩萨作《广论》,挫败小乘、降伏外道的地方。当初,提婆菩萨从南印度来到这座佛寺,城中有一外道婆罗门,高谈阔论,声名卓著,口才雄辩,流畅无碍。在与对手辩论时,这位婆罗门总是从“名”开始,探求实意,常反复质疑,以致对手哑口无言。该婆罗门素知提婆学问深广,意欲挫其锐气,于是从“名”着手问提婆菩萨:“你以何为名?”提婆答:“名天。”外道问:“天是谁?”提婆答:“我。”外道问:“我是谁?”提婆答:“狗。”外道问:“狗是谁?”提婆答:“你。”外道说:“你是谁?”提婆说:“天。”外道问:“天是谁?”提婆答:“我。”外道问:“我是谁?”提婆答:“狗。”外道问:“狗是谁?”提婆说:“你。”外道问:“你是谁?”提婆说:“天。”如此循环回答,外道才觉悟。自此以后,外道非常敬佩提婆的风趣和智慧。

天祠的传说 都城里有一天祠,装饰得十分华美,灵异之事颇多,按照典籍记载,此处是众生修善积福的最佳之地,在此祠施舍一个金币,其功德胜于在他处舍千金。如果是自杀,在此祠了断性命,可以享受永无穷尽的天堂之乐。天祠堂前有一棵大树,枝叶茂盛,浓阴密布,有食人鬼居住在树上,故树两旁有很多尸骨遗骸。人入祠中,无不轻生赴死,一方面是人们害怕邪说,另一方面是受神灵诱惑,从古迄今,这种反复出现的荒谬之事从未改变。最近有个出身贵族家庭的婆罗门,豁达机智,机敏高才,他来到天祠中,对众人说:“不通达事理的浅薄之见,难以教导众人,我只有以其人之道,才能教导他们。”说完,爬上大树,俯身对朋友说:“我就要死了。过去,我认为这里发生的事荒唐,今亲临其境,才知真实不虚,天上仙人伴着乐在空中接引我,我就要在这胜景中抛掉丑陋的身体。”不久就要纵身下跳,自杀而亡,亲朋好友在树下劝说,其人也不回心转意。亲朋好友就在树周围布上衣服,这样那从树上下跳的婆罗门才得以保全性命。下跳自杀的婆罗门,隔了许久才苏醒过来,他说:“只见空中各种天神在召唤,其实那是邪神在引诱,不是天界之乐。”

大施场 都城之东恒河与阎牟那河交汇处有一宽十余里的地段,地势高,土质干,细沙弥漫。从古到今,各国国王、豪族,凡是要举办大的施舍活动,都要来到此地,他们在此处布施是毫不吝啬的,所以此处称为大施场。如今的戒日王,继承前人事业,诚心诚意地进行布施,五年所积财物,往往一天就施舍完毕,他在大施场上,堆积了许多珍宝奇货以备其施舍之用。施舍的过程是:首先,请出佛像,并用宝物装饰,后又奉上奇珍异宝;其次供养大施场僧人;其次供养博学多才之人;其次供养外道学徒、隐世高人;最后供养鳏寡孤独、贫穷乞丐。用尽珍宝奇玩、极品饮食,按以上次序,普施遍舍,国库耗空,珍玩用尽之后,又将发髻上的明珠、身上的璎珞按次序施舍出去,毫无懊悔之意。施舍完后,称赞道:“快乐啊!我所有的一切都已进入金刚般坚固的宝库了。”这以后,各国国王又都向戒日王献上奇珍异宝,要不了十天,国库又充盈了。

大施场东面两条大河汇合处,每天有数百人在此投水而死。那里的风俗是:要往生天国,就应该在这个地方绝食投河,被河水冲刷后,罪孽就可消除。因此异国他乡之人,都争着聚在此处,绝食七日,然后投江而死。那些山猿、野鹿,成群结伴在水边嬉戏,有的冲洗后返回巢穴,有的绝食而亡。当戒日王大行施舍时,有一猕猴,住在河边,独自在树上静静地绝食,几天后便饿死了。一些修苦行的外道,在河中立一高柱,天快亮时,就爬到树上,一手抓牢柱顶,一脚踏在横出的树权上,另外的一手一脚则伸直、凌空外伸,这样,伸着脖子,张大眼睛,目光随着太阳向右转,到黄昏时,才从树上下来。这样的人有几十个,他们希望以这样的苦行,脱离生死苦海,有的人几十年如此修行,不曾懈怠。

从该国往西南走进入大森林,恶兽、野象,成群结队攻击过往行人,如不结伴而行,很难通过。走了五百里,到达憍赏弥国(旧称拘睒弥国,误,属中印度境)。

憍赏弥国

概况 憍赏弥国(今印度阿拉哈巴德附近)方圆六千多里。该国都城方圆三十多里。土地肥沃,物产丰富,粳稻、甘蔗多。气候炎热,民风刚烈。百姓好学经典、技艺,崇尚积福行善,境内有佛寺十余所,都已坍塌荒芜,有僧侣三百余人,皆研习小乘佛法门。此外,尚有天祠五十余所,外道信徒很多。

檀木佛像 都城内旧王宫中有座大精舍,高六十余尺。精舍内有一尊檀木刻的佛像。佛像上方悬挂着一块石盖,这是邬陀衍那王(唐语称为出爱。旧称优填王,误)制作的。佛像灵瑞之事不断,且时常放出神光。当时各国国王意欲用力抬走佛像,虽然人多势众也移动不了,就依此画像供养,人们都说,画像如同佛的真容,推究这画像的原型,其实就是这座檀木刻的佛像。从前,如来已成正觉,便上至天宫为母亲说法,三月未回。国王思念如来,想画出如来的形貌,于是请尊者没特伽罗子,大展神通,将工匠接上天宫,亲观如来妙相,工匠回来后刻了这尊檀木佛像。当如来从天宫返回人间时,檀木佛像起来迎接如来,如来慰问檀木佛像说:“教化辛劳吗?开导末世众生,就应该这样。”精舍东百余步处有过去四佛座位及散步遗址。此旁不远,有如来曾打过水的水井及浴室。如今,水井还可以打水,浴室却已经坍塌了。

具史罗旧宅 都城内东南角,有一旧宅遗址,是具史罗(旧称瞿师罗,误)长者的故居。内有佛的精舍及收藏佛的头发、指甲的佛塔。又有一旧基址,原为如来的浴室。都城东南不远处有一旧佛寺,是史罗长者旧园。园内有一佛塔,为无忧王所建,塔高二百多尺,如来在此说法数年。佛塔旁有过去四佛座位及散步遗址。又有收藏如来头发、指甲的佛塔,佛寺东南的楼阁上有一旧砖室,世亲菩萨曾住在这里写《惟识论》,驳斥小乘法门,回答外道的诘难。佛寺东庵没罗林中有一旧基址,无著菩萨从前曾在此处写作《显扬圣教论》。

佛影窟 都城西南八九里处有一毒龙居过的石窟。当初如来降伏了洞内毒龙,在洞壁上留下了影像,此事虽见于记载,但今天却看不到那影像。毒龙石窟旁边有一佛塔,为无忧王所建,塔高二百余尺。佛塔旁有如来散步遗址及收藏头发、指甲的佛塔,受病魔折磨的痛苦之人在此祈求,多能痊愈。

该国是释迦法教最后消失的地方,所以上自君王,下至百姓,一入此国国境就会情不自禁地感伤起来,以致无不哭泣流泪,悲叹而归。

护法降外道 在龙窟东北方向的大森林中,走七百多里,渡过恒河,向北到达迦奢布罗城,该城方圆十余里,居民生活富足,安居乐业。城旁有一旧佛寺,现只剩下基址,从前,护法菩萨曾在此处降伏外道。该国先王为邪说所惑,欲毁灭佛法,崇敬外道,于是就从外道教徒中召来一位论师,此人聪颖多才,洞察入微,写了千颂的邪书,共三万二千字,诋毁佛法,维护本门宗派。国王召集佛僧,令与外道辩论。若外道取胜,就毁佛法;若佛僧取胜,外道就割舌谢罪。当时佛僧害怕会输,相集而议说:“日光般的佛陀智慧已经消逝,普度众生的佛法之桥将要毁掉,王室力量与外道已结合在一起,怎能抵抗?事情发展到这等地步,该如何是好?”众人一片沉默,无人说出有益之言。护法菩萨当时还很小,但他能言善辩,博学多才,有大家风范。他当众对大家说:“我虽愚昧不才,但也想谈谈想法。大家应该派我去参加这场辩论,如辩论得胜,那是神灵保佑;如辩论失败,我不过是个小孩,有借口。佛法、众僧不遭非难。”众人说:“很好。”众僧依护法所言行事,不久护法就参加法会,坐到了辩论席上,只见那外道提纲挈领、抑扬顿挫地陈述见解,等待对手批驳。护法菩萨听后,笑着说:“我已获胜!你要我倒着背,还是打乱顺序背?”外道一片茫然,而后说:“你不要得意。你若全部弄懂了我说的话,就算你胜,你先按顺序说出我讲的话,然后解释其含义。”护法于是按外道说话的声调,复述了外道论述的含义。结果语句、含义没有差错,连说话的调门都完全一样。外道听后,甘心服输,正欲自断其舌谢罪,护法说:“咬割舌头,不算谢罪,改变信仰才算真的悔过。”当即为他讲说佛法,外道心信佛法,有所觉悟,国王也舍弃邪说,崇信佛法。

在护法伏外道寺的旁边,有一佛塔,为无忧王所建,塔基虽已塌陷,但塔身尚有二百余尺高,从前如来曾在此处讲说佛法,达六个月之久。该塔旁另有如来散步遗址及收藏如来头发、指甲的佛塔。

从该国往北走一百七八十里,抵达鞞索迦国(属中印度境)。

鞞索迦国

概况 鞞索迦国(今印度北方邦中部)方圆四千余里。该国都城方圆十六里。庄稼丰盛,花果繁茂。气候温和,民风淳朴。居民好学不倦,修善积福,信念坚定。境内有佛寺二十余所,僧侣三千多人,皆研习小乘正量部法门。此外,尚有天祠五十多所,外道信徒很多。

圣迹 都城南边的路左边,有一大佛寺。从前提婆设摩罗汉曾在此处写作了《识身论》,讲说“无我”的道理;瞿波罗汉在此写作了《圣教要实论》,讲说“有我”的道理。由于各自坚持自己的观点,两派进行了激烈的争论。这里又是护法菩萨在七天之内驳倒小乘一百个论师的地方。大佛寺旁有一佛塔,高两百余尺,为无忧王所建,从前如来曾在此处演说佛法、教化众生达六年之久。说法塔旁有一奇树,树高六七尺,岁月流逝,树却不长不缩。从前如来在此刷牙,将所有刷牙树枝丢在此处,结果,树枝生根发芽,枝繁叶茂,以至于今。那些持有邪见的人以及外道信徒们都争着来砍伐该树。但它随伐随长,常保原态。奇树旁不远,有过去四佛座位及散步的遗址,另有收藏如来头发、指甲的佛塔。此处圣迹遗址连绵不断,树林、湖池交相辉映。

从该国往东北走五百余里,到达室罗伐悉底国(旧称舍卫国,误,属中印度境)。

师敲门仿

【原文】问:“初心后学,近入丛林,方便门①中,乞师指示。”师敲门仿。僧曰:“向上还有事也无?”师曰:“有。”曰:“如何是向上事?”师再敲门仿②。

【注释】①方便门:佛教称随机度人的法门。②门仿:门框。

【译文】僧人问:“初学新人最近刚进入禅寺,如何进入禅学,请老师指示。”道溥禅师敲击门框。僧人问道:“向上还有事吗?禅师回答:“有。”僧问:“如何是向上事?”禅师再敲击门框。

——《景德传灯录》卷十九·道溥禅师

为人师

【原文】僧问:“诸法寂灭①相,不可以言宣。和尚如何为人师?”曰:“汝到诸方,更问一遍。”曰:“恁么则绝于言句去也。”师曰:“梦里惺惺。”

【注释】①寂灭:是“涅槃”的意译,寂灭是简单的翻译,详细地翻应该是“圆满清静寂灭净乐”。寂是寂静,灭是灭除烦恼妄想,寂灭不是死亡的代名词。

【译文】一天,有僧问他:“诸法寂灭相,不可以语言宣示。和尚如何为人师?”国师道:“你到各方禅院,再问一遍。”僧人道:“这么讲,就拒绝在言语外了。”国师道:“是在睡梦里呢,还是苏醒的?”

——《五灯会元》卷十·天台德韶国师

士女入院

【原文】异日,因四众士女入院,眼问师曰:“律中道,隔壁闻钗钏声,即名破戒。见睹金银合杂,朱紫骈阗,是破戒不是破戒?”师曰:“好个人路。”眼曰:“子向后有五百毳①徒,为王侯所重在。”

【注释】①毳(cuì)徒:门徒。

【译文】有一日,因四方俗众和仕女进入禅院,法眼问禅师道:“戒律中道,隔着墙壁闻钗钏声,不叫破戒。今天你看见头戴金银,身穿艳服的仕女,是破戒还是没破戒?”禅师道:“好个悟人之路。”法眼道:“你以后有五百门徒,并为王侯所敬重。”

——《五灯会元》卷十·永明道潜禅师

第二义

【原文】上堂曰:“若是名言妙句,诸方总道了也。今日众中还有超第一义者,致得一句么?若有即不孤负于人。”时有僧问:“如何是第一义①?”曰:“何不问第一义?”曰:“见问。”师曰:“已落第二义也。”

【注释】①第一义:禅宗微妙的旨意。

【译文】契璠禅师上堂说:“假若是名言妙句,四方禅师都已说过了。如今众人中还有超越第一义的人,能说出一句吗?如有就不会辜负别人了。”当时就有僧人问:“如何是第一义?”禅师道:“为何不问第一义?”僧人道:“我正是在问。”禅师道:“已落进第二义了。”

——《景德传灯录》卷十九·契璠禅师

果子

【原文】后住泉州两明院。有廖天使入院,见供养法眼和尚真①,乃问曰:“真前是甚么果子?”师曰:“假果子。”天使曰:“既是假果子,为甚么将供养真?”师曰:“也祇要天使识假。”僧问:“如何是佛?”师曰:“容颜甚奇妙。”

【注释】①真:肖像。

【译文】后来,禅师住泉州西明院。一天,廖天使进入禅院,见供养着法眼和尚的肖像和一些供品,便问道:“像前供的是什么果子?”禅师回答:“假果子。”廖天使问:“既然是假果子,为什么用来供奉真像呢?”禅师答:“是为了天使能识出是假的。”

——《五灯会元》卷十·云居清锡禅师

《法华经》插图

《法华经》中记载了诸法实相以及对佛的神通的宣扬,而且还有对净土信仰思想的记载,因此,《法华经》被看做是佛教大乘思想的精髓。《法华经》在传入中国后,吸引了许多佛教徒和佛学研究者,对其翻译的文本也是举不胜数。图为唐代《法华经》中的一幅插图。

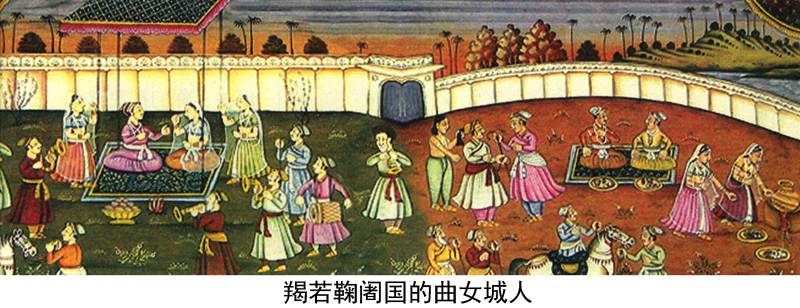

羯若鞠阇国的曲女城人

在印度佛教遗迹中,位于中印度羯若鞠阇国的曲女城,是佛陀自忉利天临降处。该城建于戒日王时期,位于恒河下游,城长8公里,城防坚实,佛寺林立,建筑壮丽。11世纪初,伽色尼王朝马默德入侵,曲女城被摧毁。图为戒日王时期的曲女城人。

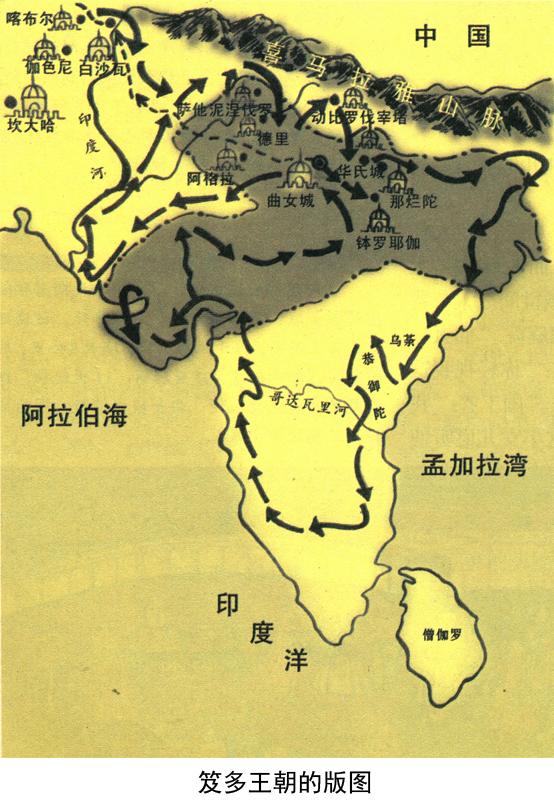

笈多王朝的版图

图为玄奘游历印度时的路线图,以及当时笈多王朝戒日王时代印度帝国的版图。

秦王破阵乐 唐代

《秦王破阵乐》是唐时著名歌舞大曲,原是唐初军歌,主要是歌颂唐太宗的英勇战绩。唐太宗亲自为此曲设计秦王破阵乐舞,此曲亦流传国外。玄奘大师到达印度后,戎日王召见他时就曾问起有关此曲的事项。武则天时期,日本遣唐使节粟田正人将其带回日本。

《摩诃婆罗多》插图

如同西方古代的传说一样,印度的传说也充满了战争的场面,如印度最著名的史诗《摩诃婆罗多》就记载了大量战争的情形,这个故事的主要内容是般度祖与惧卢祖之间的战争。图为般度祖王子阿尔者那与惧卢祖在战争上互相搏杀的景象。

佛学辩论

玄奘到达印度后,苦心钻研佛法,很快掌握了印度佛教和婆罗门教各派要领和各邦方言,成为十分博学的印度学学者。642年,羯若鞠阇国的戒日王邀请玄奘主持召开佛学辩论大会,这次大会吸引了18个国家的国王、精通佛法的僧侣以及其他宗教徒等5000多人前来参加,玄奘大师立《真唯识量颂》,经十八日无人可破,自此而有“大乘天”“解脱天”的荣誉称号。

佛传法图 壁画 7世纪

在中亚造型艺术中,最受欢迎的主题便是描绘佛陀传法时的情景。在这幅图中,佛陀正在为跪在他面前的比丘传法,他双肩放射出的火焰,显示了他超自然的神通。

装饰有达摩波罗像的斧头

达摩波罗本是印度佛教中的人物,被誉为“印度十大论师”之一。然而在尼泊尔出土的青铜斧上,也出现了达摩波罗的形象,这在一定程度上证明了佛教传播的广泛性。

大唐西域记/玄奘(唐).—重庆:重庆出版社,2008年;