张骞第一次出使西域时,可能在西域国家的宫廷里看到过魔术师(当时叫“眩人”)的表演。主人向他介绍说魔术师来自西部的条支(今伊拉克、叙利亚)和犁靬。他如实向武帝报告了。于是汉武帝派遣使者前往条支和犁靬,是否到达了那里,《史记》没交代。看来使命没有完成,因为直到班固写《汉书》的时候,对犁靬的情况还是一无所知。

但是出使安息的使者有了收获。安息国王听说汉武帝对条支大鸟卵和犁靬眩人感兴趣,特地把他宫廷里的鸵鸟蛋和几位犁靬魔术师作为礼物献给汉武帝,与使者一起来到长安。魔术师给汉武帝当场表演吞刀吐火、植瓜种树、屠人截马的把戏,汉武帝非常高兴,重赏安息使者,并把犁靬魔术师留在宫里。因为汉武帝的爱好,魔术很快在中国风行起来,而那几位魔术师,却再也未能回到自己的故乡。这是中国史书记载中第一次来中国的罗马人。

汉朝人当时确实是世界上最有开拓进取心的民族。班超在西域重建了东汉的统治后,曾立志长驱西进,探索世界的边缘——那日落处的神秘国度。东汉和帝永元九年(公元97年),他派遣副使甘英由西域出发,继续向西方探险,此行的目的地是大秦——罗马帝国。

甘英一路跋山涉水,横贯中亚,经过安息到达条支。走完了陆地,展现在他面前的是一望无边的大海。我们可以断定,他到的条支可能是叙利亚,面临的大海就是地中海。安息的水手对甘英说,这个海极为广大,船通顺风,三个月才能到达彼岸。风向不对则要两年,所以渡海都要带上三年的干粮。在海中特别容易使人思恋故乡,航行很危险,死亡的可能性很大。在陆地上,甘英是一位顽强无畏的旅行家,面对浩翰的大海,他的信心却动摇了。终于,他掉转马头,踏上归国的路程。甘英的一念之差,使东西方的接触推迟了一千多年,不能不说是一个极大的遗憾。如果甘英到达罗马城,世界文明史可能会是完全不同的另一种写法了。

甘英出使,功亏一篑。历史学家将责任归咎于安息商人,说他们害怕汉朝与罗马建立联系,使安息丧失丝绸转手贸易的丰厚利润,所以借水手的话来恐吓甘英。但是,中国人不善于航海,对大海有一种特殊的敬畏,也是事实。无论如何,甘英是汉朝向西方探险走得最远的英雄。他的归来,使汉朝对西方世界的了解比张骞时又大大向前迈进了一步。

我们不知道是什么原因使班超对大秦——罗马产生了如此浓厚的兴趣。难道在此之前,除了几位犁靬魔术师外,还有罗马人到过中国?一位英国学者德孝骞通过对《汉书》的研究,提出了一个很有意思的设想。

《汉书·陈汤传》记载,公元前36年,匈奴郅支单于西侵康居(今撒马尔罕)。应中亚各国请求,汉朝派将军陈汤、甘延寿率领一支远征军讨伐郅支单于。陈汤到达郅支单于驻地时,碰到了从未见过的怪事:单于修建了坚固的城堡,一百多名步兵在城门口布成鱼鳞阵,抵御汉军。这与匈奴人传统的骑兵野战完全不同。然而这并不能阻挡擅长攻城步战的汉军,汉军四面纵火,顶着盾牌攻城。最后单于被杀,一千多部下被俘,陈汤押着俘虏凯旋。

德孝骞指出,匈奴和中亚在军事技术上相当落后,修筑坚固的城堡,步兵摆成鱼鳞方阵,完全是罗马人的军事特征。替匈奴与汉朝军队作战的很可能是公元前53年卡尔莱战役中的罗马战俘。这一万多人有的留在安息,有的被转卖或流亡到中亚,其中部分人有可能在康居充当了匈奴雇佣军。

如果这是事实,这些被汉人第二次俘虏的罗马人下场怎样呢?《汉书·地理志》记载张掖郡境内有一个小城叫“骊靬”,正与“犁靬”同音,王莽时改名为“揭虏”。“虏”是对外族人的蔑称。这个小城很可能是安置内附外族人的一个居住地,为什么又要取一个与中国传统地名完全不同的“骊靬”呢?难道与罗马人有关?

骊靬的今地是甘肃永昌县。罗马人的故事在当地引起了强烈反响,甚至在国内掀起了一股骊靬访古的热潮。20世纪80年代,当地还举办过专题的旅游节目,并修建了罗马人的雕像。不少人论证罗马人的存在,说当地的来寨就是罗马人居住的旧址,还说永昌境内至今还有几百罗马人的后裔。他们身材高大、高鼻梁、深眼窝、头发棕黄蜷曲,引来不少新闻媒体的炒作。但是专家前去考察,发现来寨的遗址也就是明朝的土墙,而且附近的断崖没有发现文化层,附近也没有汉代的文物出土记载,所以根本没有理由确认什么罗马人遗址的存在。一个探访者幽默地说:“事实的真相不过是一个天真的外国人,抱着寻找特洛伊城的浪漫到中国寻找这座梦幻中的罗马城而已。”

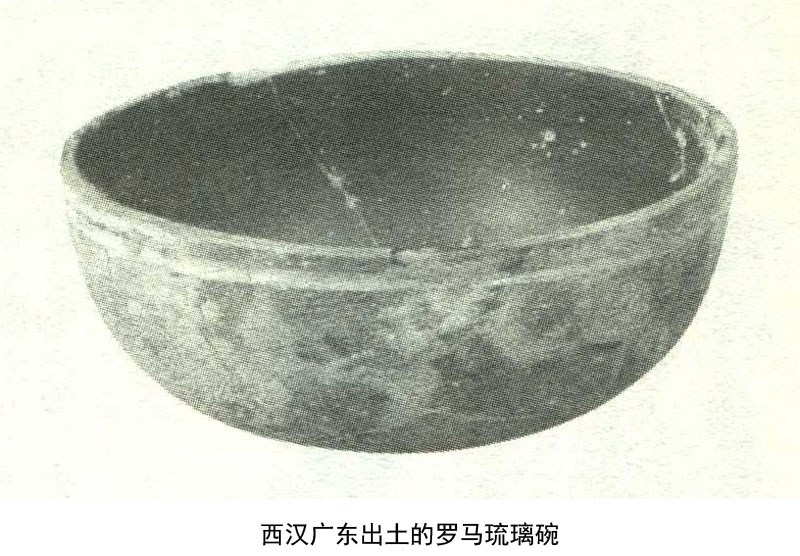

从古罗马史书看,罗马对中国的认识还处在“赛里斯”的神话阶段,但是海上的民间贸易交往却早已开始了。1954年广州市横枝岗的西汉墓葬中,出土了一个蓝琉璃碗。这是中国迄今出土最早的罗马玻璃器皿。这说明,经过商人的海上贸易,罗马的物品已经辗转来到中国。但是这种贸易不会是从欧洲直达中国,而是经过几度转手。不过最后是从印度洋和南海到达了广州,是无可质疑的。罗马与中国的正式交往,在欧洲的史书中没有派人出使中国的记载。但是《后汉书》却明确地记载,东汉桓帝延熹九年(166),一位罗马使者到达洛阳。大秦王安敦遣使从日南(今越南)到汉朝宫廷贡献象牙、犀角、玳瑁,东汉与罗马开始了来往。

这件事的真实性无可置疑。安敦就是当时在位的罗马皇帝安敦尼·庇乌(Antonin Le Pieux)。这位罗马使者从日南(今越南)入境,肯定没有走西域的丝绸之路,而是从印度洋漂流过来的。历史学家认为,这位使者不大可能是官方派遣的,应该是一个商人。史书上没有记载他的旅行路线,甚至没记下他的名字,只记下他呈贡的礼品。这位使者可能认为他献给汉朝皇帝的都是无价之宝,但在洛阳宫廷里,这些不过是司空见惯的普通物品。欧洲人的第一次东方外交并没有引起人们多大的关注。

使者带来了罗马皇帝希望与中国通商的愿望:大秦王希望与东汉王朝交往,但中间有安息(伊朗)从中阻隔,所以两国不能直接往来。这位使者向汉朝皇帝详细介绍了罗马的情况,加上甘英出使带回的情报,中国人对罗马的认识清晰多了,排除了以前那些神话传说。《汉书·西域传》中介绍大秦国的一段叙述,相当精彩准确:

大秦国又名犁鞬,在大海的西边,又叫海西国。面积数千里,有四百余城。还有几十个附属小国。有的学者认为,“犁鞬”是亚历山大城(Alexandrie)的译音。

大秦以石头建筑城郭,列置邮亭,当地人都剪短发,穿着花袍子,乘白盖小车,出入击鼓。国王所居的城邑,周长百余里。城中有五座宫殿,相隔各十里。宫室都用水晶做柱子,宴会的器皿也是水晶的。

这段叙述了罗马大道都用白垩土(石灰)铺垫,罗马男人都理短发(中国人认为剃头是一种刑罚),“水晶”是指玻璃。可见汉人还不了解大理石与玻璃的区别。

《后汉书》还记载了罗马的政治制度:

国王出行的时候,有一人拿着口袋随车而行。百姓有上书言事的,就把文书投入囊中。回到宫里,国王处理这些文书,依法断案。国家有大事要开会议决定。国王不是世袭的,而是选举出来的。如果大家拥戴一个新国王,旧国王下台也没有怨言。

看来,汉朝人已经清楚地了解到罗马的议会和执政官选举制度,并以赞扬的口吻提到它。令汉朝人不可理解的是,国王被废黜为什么不怨。在汉朝,权力是不可一日无的。特别是安敦使节来华正是桓帝在位,外戚、宦官轮流弄权,朝廷政治乌烟瘴气,正直的士人杀的杀,关的关,东汉王朝已经走向末路。东西方的权力观念如此不同,汉朝人只能把罗马人的轮流执政理解为道德的高尚。他们不懂得,在恺撤之后,个人专制已经在罗马行不通了。

既然东汉人承认罗马政治制度比较贤明,是否准备效仿学习呢?答案是否定的。在汉武帝废黜百家,独尊儒术之后,大一统的思想已经牢不可破,渗透到宫廷政治和伦理道德中的各个角落。中国人自认为是中央帝国,是世界的中心,其余的都是外藩和夷狄。外国的珍奇异物,可能引起皇帝的好奇心;外国的种种传闻轶事,也会被史官如实记录在案,但是从根本上说,中国人从来不把外国人放在与自己平等的地位上。凡是来中国的外国人,不论是旅行的,还是经商的,统统被认为是来“朝拜”的,是来向中国纳贡称臣的。我们很怀疑罗马使者是否真是安敦王派遣的,他可能只是一位冒险的商人。当他从中国地方官府了解到,只有充当来朝使节,才能受到中国官府的接待和享受优厚礼遇,并会给他的中国之行带来种种便利,他会立即作出选择。可想而知,西域商人大多也是这样做的。想与中国人做买卖吗?先去朝拜吧,你会由于向皇帝叩了头而得到莫大的好处的。所以在汉唐丝绸之路的交往中,中国“博采”外国的只是蔬菜、良马、珍禽异兽、珠宝玉石,乃至艺术宗教。而对西方哲学和政治制度,则是紧闭大门,毫无兴趣。

在东西方世界互相寻找的时候,中国人首先了解了罗马人,这应该是一个极好的发展机会。如果中国人继续保持张骞和班超的开拓和冒险精神,把丝绸之路一直延伸到罗马城,世界的文明进程一定会大踏步向前迈进。但是中国人没有把握住这个机会。几十年后,由于东汉朝廷的黑暗和腐败,导致了魏晋南北朝三百多年的分裂和战乱,丝绸之路时开时闭,进入了低潮。到唐朝重新开放时,西方又进入了中世纪的黑暗时代。历史总是这么不凑巧,留给后人太多的遗憾。

《后汉书》“西域传”有关甘英的记载:和帝永元九年,都护班超遣甘英使大秦,抵条支。临大海欲度,而安息西界船人谓英曰:“海水广大,往来者逢善风三月乃得度,若遇迟风,亦有二岁者,故入海人皆赍三岁粮。海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”英闻之乃止。

丝路烟雨/车华玲,刘统著.-长春: 长春出版社, 2012;