两千多年风雨,关城毁弃了,驿站衰落了,道路淹没了,林木枯萎了,连当年波涛万顷的蒲昌海,也沦为了滴水无存的盐漠地,此中变故确实令人关注,令人惊惧,令人反思。

蒲昌海又名泑(读yōu优)泽、盐泽、牢兰海、临海,即今日人们所称的罗布泊。

称其为蒲昌海,是因其水中及周边芦苇丛生,利及旁边的楼兰居民。

称其为泑泽,是由于塔里木盆地在第四纪冰期内曾是一片波涛汹涌的内陆海,其东岸在北纬41.5°,东经91°左右,其水面光滑,泽指水之聚也,泽是对其水面辽阔,碧波荡漾的生动描述罗布泊应是这片内陆海渐次萎缩后留下的残余。

称其为盐泽,是因其水盐分很高,周围有许多坚硬的盐壳。

称其为牢兰海,是其地楼兰国的译音。

称其为临海,是因楼兰王城位于其西侧,故名临海。

蒲昌海之名应用时间很长。如唐代岑参的诗句“蒲海晓霜凝马尾,葱山夜雪扑旌竿。”明代王希范的诗“剑佩翩翩出武威,关河秋色照戍衣。轮台雪满逢人少,蒲海霜空见雁稀。”

到了蒙古贵族统治西域以后,蒲昌海之名便逐渐为罗布泊所替代。蒙古语称众水相汇处为“罗布”,呼海子为“淖尔”,“罗布淖尔”意为众水汇聚之地。而罗布泊即罗布淖尔的别称。

罗布泊,在塔里木盆地东部,玉门关、阳关以西,因地处古丝绸之路通向西域之要冲而闻名于世。

经考证,古罗布泊诞生于第三纪末、第四纪初,距今已有200多万年历史。是古代源自昆仑山、天山、阿尔金山河流之水源源注入罗布洼地而形成的湖泊,但从古至今传闻不少,谜团难解,争议颇多,变化巨大。

黄河水源蒲昌海?

[几千年来流传甚广的一个传闻,是说蒲昌海是中华母亲河黄河水的源头,情况果真如此吗?]

先秦《山海经·西山经》写道“不周之山……东望泑泽,河水之所以潜也”,是说登上昆仑山(不周之山),向东可以望见蒲昌海,而蒲昌海之水潜行于地下,即成为黄河之源。

《汉书·西域传》称:“蒲昌海,一名盐泽者也,去玉门、阳关三百余里,广袤三百里。其水亭居,冬夏不增减。”

北魏郦道元《水经注》说:“蒲昌海在龙城之西南”,“地广千里”。

清代徐松著《西域水道记》除将罗布淖尔作一单独水系重点描述外,在已知黄河源于青海星宿海的情况下,仍称“昆仑之墟,黄河初源于此焉”,“罗布淖尔者,黄河初源所湾蓄也”,依旧是说黄河之水源自昆仑,蓄于罗布淖尔后再潜流而出。

清代《河源纪略》称:罗布淖尔为西域之“巨泽”,是来自西面各山60条河流之水汇聚之所,流域面积1250平方公里,河流长2250公里,罗布淖尔由一群湖泊组成,东西长100公里,南北宽50多公里,冬夏湖水变化不大。这一实地调查后的记述,较之以往有关罗布淖尔的资料虽属最为具体,最接近实际的,但仍未摆脱罗布淖尔(蒲昌海)是黄河之源的错误见解。

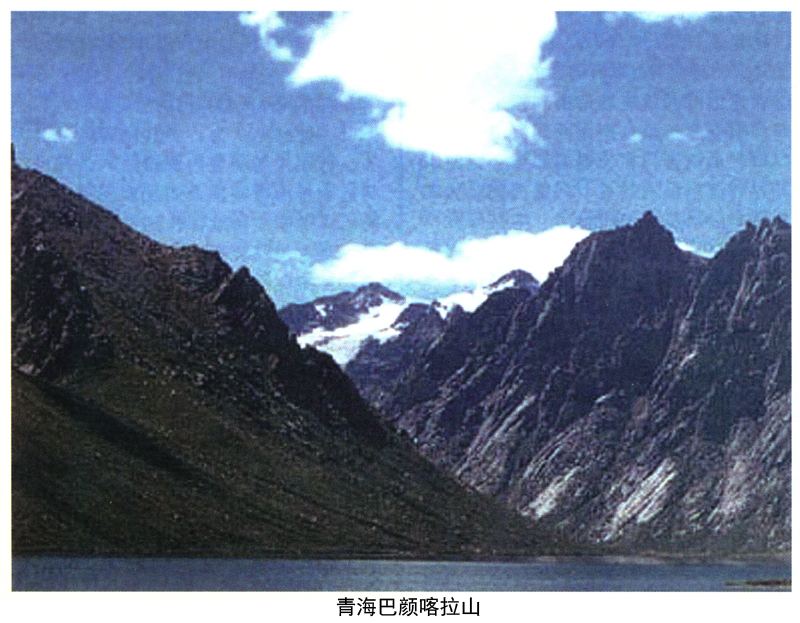

近代地理考察早已明确查明,黄河上源卡日曲出自青海省巴颜喀拉山脉各姿各雅山麓。而唐代诗人李白诗云“黄河之水天上来”,只不过是文人的形象比喻,夸张的渲染罢了。

疏勒之水流蒲昌?

[再一个流传甚久的传闻,是说疏勒河水流入了蒲昌海,情况真是这样吗?]

这里所说的疏勒,非指西域古国疏勒,而是指疏勒河。疏勒河是河西走廊极其重要的一条内陆河,全长约600公里,流域面积约3.9万平方公里,是甘肃西北部邻近新疆数百公里戈壁上唯一的大河。疏勒河在西汉时先叫籍端水,后叫冥水,元明时期叫布隆吉尔河。《西域水道记》载:清康熙皇帝平定噶尔丹叛乱时,副都统阿南达曾在此河畔擒获噶尔丹的部属,清帝为张扬其统一新疆的武功,便以历史上西域著名的疏勒古国为之更名,改称疏勒河,以张其势,以扬其威。

疏勒河这条由东流向西的内陆河,发自祁连山脉西段疏勒南山和托来南山之间,蜿蜒曲折呈东南向西北流出,经玉门市、瓜州县,在敦煌西北汇合党河水其尾闾流至汉玉门关下。玉门关北凭疏勒河,以水泽为天然屏障,南接阳关,筑长城为守护依托,这才构成了雄踞边关的军事要塞。

相传,汉唐时期,疏勒河水量很大,曾西注于蒲昌海(罗布泊),故有诗称“玉门关外千条水,都向蒲昌海上流”(清,李銮宣)。

1729年(清雍正七年),陕甘总督、抚西大将军岳钟琪驻军哈密,为开拓后勤通道,曾令士卒疏浚疏勒河使其与党河之水合流。并招募工匠,兴造木船、皮筏,准备利用水路转运军粮,估计其水势不小。但令人遗憾的是,由于河床渗漏严重,农业开发用水增加,加之大量砍伐林木,植被损毁,生态失衡,导致河水水量锐减,待工程结束后,河水却不能载船,而不得不将所造之舟,沉于今瓜州双塔堡一带河流中,留下千古遗憾。

对于“疏勒河水流蒲昌”之说,专家学者们有两种截然相反的意见。

一种意见认为:“其尾闾绕过玉门关,可注入新疆境内罗布泊”,又说:“近百年的考察,人们发现疏勒河下游的沼泽地断断续续深入到罗布泊地区,这说明古代的疏勒河是直接流入罗布泊的。”持此种观点者,将罗布泊东部古丝绸之路途经的谷地称为疏勒河下游谷地,很自然地便将疏勒河与罗布泊联系在一起,认为疏勒河水通过因它千万年冲刷而形成的“疏勒河下游谷地”注入罗布泊,为其蓄积丰盛的湖水,做出过历史的贡献。

另一种意见认为:所谓的“疏勒河下游谷地”是由于地层断裂而形成的地堑谷地,“是被挟持于北山和阿尔金山(实际上是以阿尔金山延伸部分为基座的库姆塔格沙漠)之间的一块狭长的楔形低地。”东西长约150公里,南北宽20—30公里,是一个典型的构造干谷,其正确名称应该是“阿奇克谷地”(维族语“沙山”之意),它根本不是由疏勒河水冲刷切割而成的。疏勒河出祁连山后向北流,至玉门镇附近折向东西,其西一支,因水量所限,行程不会太远,至今敦煌以北并无明显河谷存在。而在玉门关北至西湖(后坑)一带遗存的干河床,应是党河的季节性洪水形成的,但在其水量最大时,其最远端也只能流到玉门关以西150公里处,便被高50—70米的哈拉齐丘陵阻断了。因此,被称为“疏勒河下游谷地”而实际上应是“党河谷地”也并非“阿奇克谷地”。所以,“疏勒河水流蒲昌”只能是前人的一种臆断、传闻,而不是符合客观事实的科学结论。

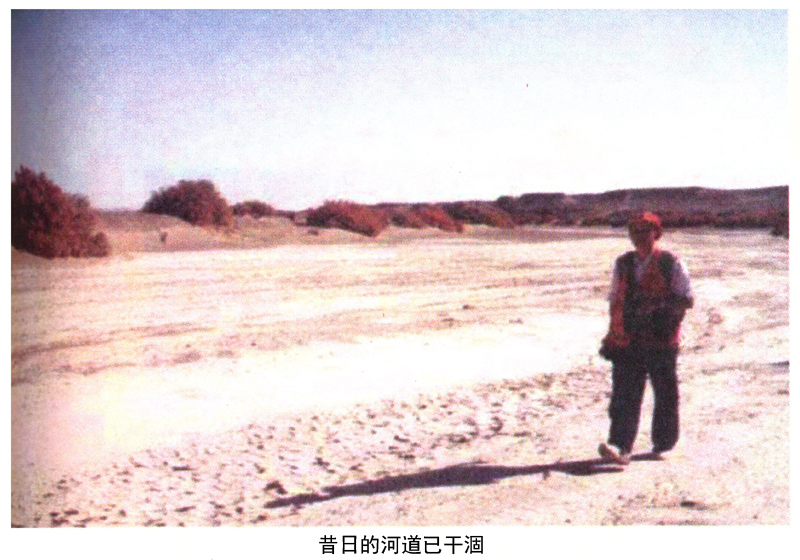

在离开西湖(后坑)西行不远处,确实见有十分明显的河水切割的断崖和河水流经过的河床。不过历经一两千年,那里已不见西流的河水,当然就无法判别那是疏勒河水还是党河水,抑或是二者汇聚之水。而再往前就看不见河床了。

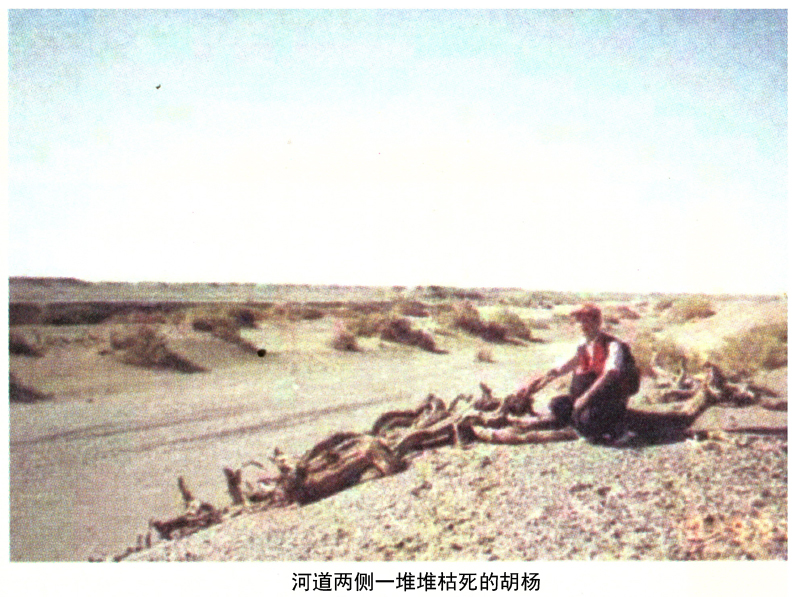

昔日波涛汹涌西流去,岸柳随风迎过客的旖旎风光已不复存在,在铺满砾石、黄沙的河道两侧,只留下一丛丛苍老的红柳和一堆堆枯死的胡杨,在萧瑟秋风中依伴着干涸的河床,诉说着水道的兴衰。无论疏勒河水是否流入蒲昌海,如今都只能是历史的遗迹了。

近年来,有专家学者提出“海水西调”之说,设计引三千多公里之外的勃海海水经燕山、阴山、狼山入居延海,绕马鬃山余脉至甘肃玉门镇北疏勒河之后,利用疏勒河“自东向西流”的天然河道,自流入塔里木盆地之东的罗布泊。对如此宏伟的设想,我未作详细考察,难以评论。但就所知浅谈两点:一是疏勒河经玉门关西流不远即被哈拉齐丘陵阻断,天然河道并无踪影;二是许多专家学者早已提出引伊犁河水东济罗布泊的方案,如有必要恢复罗布泊,改造荒漠,此方案距离近、工程小,又是天然淡水,自然更为可行。

中外交争“游移湖”

[涉及罗布泊最大的争议,是将罗布泊宣扬为神秘莫测的“游移湖”、“漂泊湖”的有关“游移湖”之争。罗布泊真是“游移湖”吗?]

有关罗布泊“游移湖”之争,是在19世纪70年代,先由俄国探险家普尔热瓦尔斯基挑起的。他于1876年考察塔里木河下游时,在清测图南1°处发现一大湖,认为那才是罗布泊。虽遭德国地质学家李希霍芬反对,认为那是另一湖泊,但却得到俄国科兹洛夫、英国斯坦因等支持。科兹洛夫称:普尔热瓦尔斯基所说的湖,就是“古代的、历史的、真正的中国地理学家所说的罗布淖尔,因为这湖已经持续了几千年,并且将永远这样。”以上见解再由瑞典斯文·赫定加以系统化、理论化后,有关罗布泊“游移说”甚嚣尘上。以致在一些地理书籍中都给罗布泊冠以世界上“典型的游移湖”的帽子。其大意是说在罗布洼地中有两个罗布泊,一个在南称南罗布泊,一个在北称北罗布泊,受泥沙沉积变化的影响,约以1500年为一周期,湖水在两泊之间游移。

而公元4世纪,楼兰因塔里木河改道,罗布泊萎缩而废弃。1921年,因人为原因塔里木河改归原道,几近干涸的罗布泊又一度丰盈,正好约1500年,似乎成了他们的依据。

1974年,苏联《星火》杂志刊登《为了祖国的荣誉》,竞以国家荣誉为重,忽视客观事实,背离科学精神,固执成见,再次肯定普尔热瓦尔斯基的重大地理发现。

上述错误见解引起的争论,延续了将近一个世纪,其后才由我国科学家通过广泛深入的考察得以纠正。其基本依据:

首先,罗布泊的位置从历史文献记载到实测地图看,均固定在北纬40°以北,未见移动。

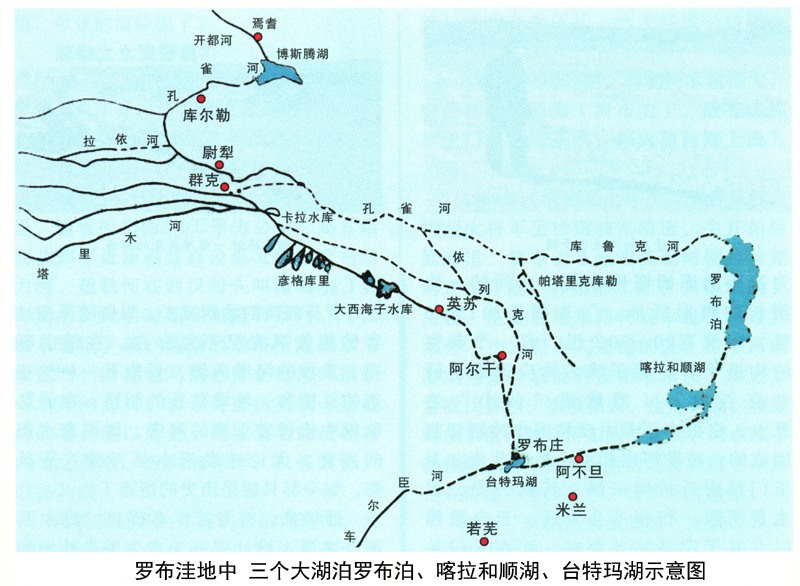

其次,罗布洼地中三个较大的湖泊间有断断续续的河道相连,但由于它们的高程不一:最北的罗布泊海拔780米;居中的喀拉和顺湖海拨790—795米(比罗布泊高10—15米);其南偏西的台特玛湖海拔807米(比罗布泊高27米,比喀拉和顺湖高12—17米)。如果“游移”,只能由高处的台特玛湖,流向喀拉和顺湖,再向最低的罗布泊汇聚,形成众水汇聚之地,而绝对不可能违背“水向低处流”的客观规律,发生“水向高处流”的相互“游移”的现象。

沧桑巨变罗布泊

[既然罗布泊并非“游移湖”、“漂泊湖”,那自诞生至今已历200多万年的这个大泊,又有什么变化呢?]

罗布泊曾是我国第二大咸水湖。据称其最大面积为5350平方公里。

清末《辛卯侍行记》说“东西长八九十里,南北宽二三里或一二里”。

1921年,塔里木河改道东流注入罗布泊,其水面又增至2400—3000平方公里。

1931年,陈宗器等人测得面积1900平方公里。

1941年,在苏制1:50万地图上量得面积3006平方公里。

1958年,我国分省地图标定面积为2570平方公里。

1959年,新疆综合考察队进入湖区考察时,测得平均水深虽仅有25厘米,但却见有长达两米的大鱼在浅水中挣扎。人们也许会感到不解,如此浅水何能育此大鱼?这事在清代的方志中早已录有传闻:说是新春草绿时,罗布泊中的大鱼便跃上湖岸,幻化成鹿,栖息于水草之间,深秋草黄再潜入湖中,逐浪戏波,优哉游哉,不亦乐乎!传闻虽属寄托人们美好感情的神话,令人难以置信,但从前罗布泊人以鱼猎为生,他们曾经常捕获一二米长的大鱼,就在湖滨草地上,架起柴火,将鱼一剖为二,趁鲜烤而食之的事,是确凿无疑的。

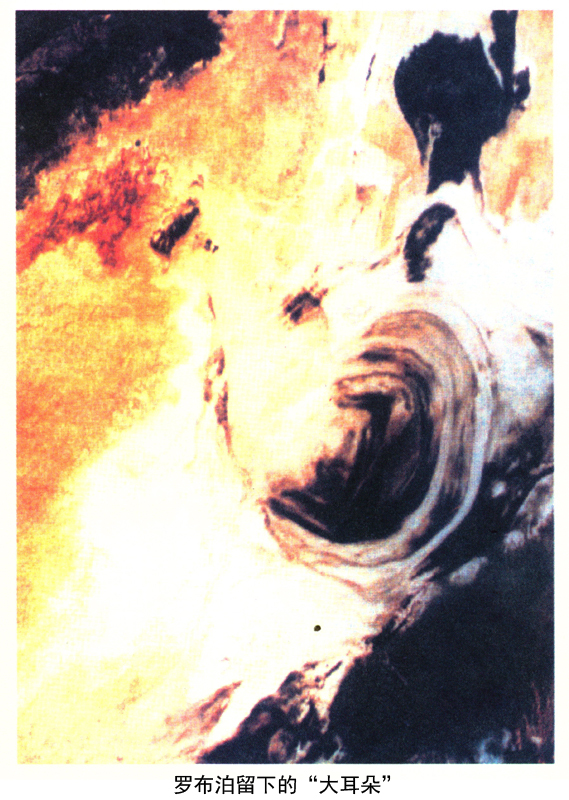

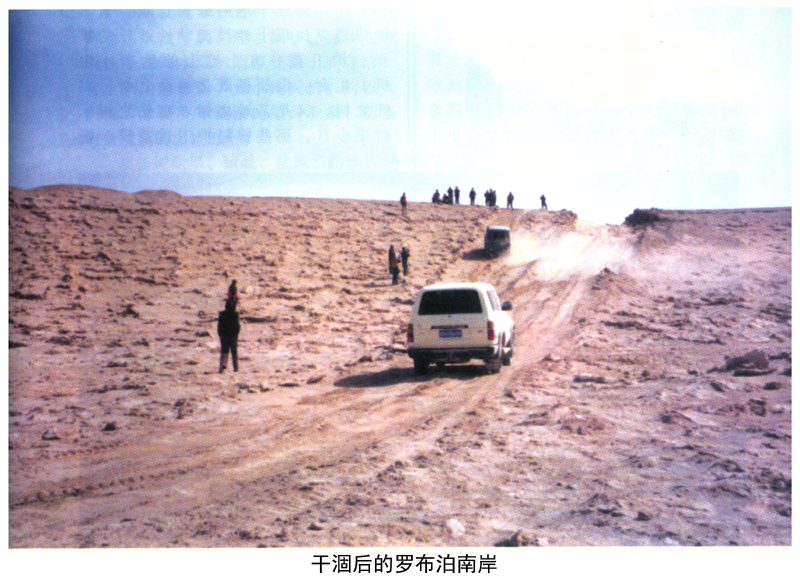

不幸的是,20世纪60年代,因塔里木河断流,1962年,我国航测1:20万地形图测得罗布泊的面积,已锐减为660平方公里。而再过10年,到了1972年,美国地球资源卫星从太空拍回的照片表明,我国的第二大咸水湖罗布泊已彻底干涸,从地球上消失了。空留下一个几千平方公里的“大耳朵”,仿佛在聆听人类在猜测什么?诉说什么?怀想什么?感叹什么?检讨什么?

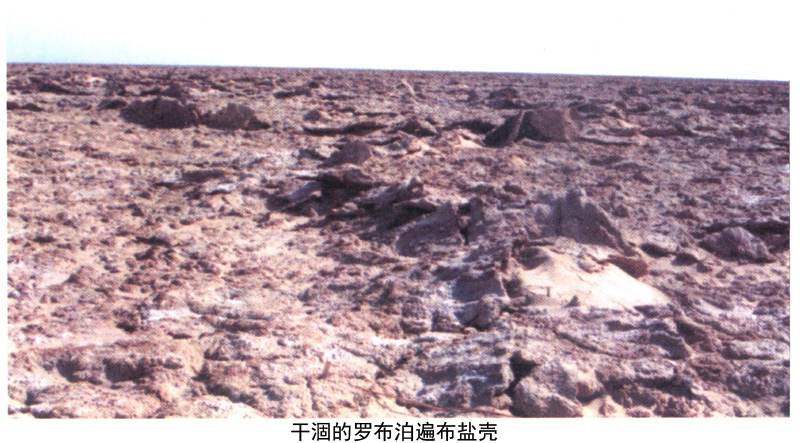

走进罗布泊这只硕大无比的“大耳朵”,感觉它仿佛是被高温蒸发了,被大风风干了,被沙土吞噬了,被晶盐淹透了,被烈日烤焦了,被地狱霸占了,被旱魔掌控了的一片恐怖之地,在地下水位下降后,再加上晴空烈日的暴晒,这只干干的大耳朵的表层又溢出厚薄不均,花纹各异的盐壳,呈现出异样的景观。

据专家介绍:罗布泊盐壳的形成可划分为早、中、晚期。早期形成于第四纪,盐壳呈垡块状,是今日“大耳朵”的外围;中期形成于全新世和人类历史时期,盐壳呈厚层龟裂状,是“大耳朵”耳郭的外轮;晚期形成于20世纪60—70年代,盐壳呈薄层龟裂状,是“大耳朵”耳轮以内部分。

罗布泊的盐壳高低起伏,犹如怒卷的海涛,茫无边际。盐壳中白花花的盐晶,像是波涛中晶莹的水珠,有的似雪花片片,有的如银棉朵朵。

人们如不身临其境,确实很难相信这广袤、单调、荒凉、滴水无存的罗布泊还能在它活力不再,生命终结后,仍以其遗存的躯壳,来展示其不肯逝去的忧伤和神奇诱人的魅力。

为探访古丝路而西行的汽车,像蜗牛似的颠簸在盐壳翘翻,尖棱似坎,裂纹如沟,纵横交错的罗布泊盐壳上,不禁让人想起林则徐的《塞外杂咏》:“沙砾当路不太平,劳薪顽铁日交争。车箱簸似箕中粟,愁听隆隆乱石声。”把行车之苦处,颠簸之情景,描述得有声有色,真真切切,只不过当年的他坐的是马车,走的是驿道,满腹贬谪充军,难再禁烟强国之愁苦,而今日的人们却乘的是汽车,过的是盐壳,并深怀着探秘访奇,重振丝路雄风的心情,确实是时代不同了,心态不同了,感受也不同了。

历尽艰辛,好不容易才到达干涸的罗布泊湖心。人们传说,深深的罗布泊湖心,过去是蒲昌海龙王的“龙宫”所在,但实际这里既没有碧绿的海水,猩红的珊瑚,晶莹的浪花,飞翔的海燕,更没有金碧辉煌的宫殿和骁勇善战的虾兵蟹将,坦坦荡荡一望无垠的盐壳地上,只有一个空油桶陪伴着一块孤零零的书有“罗布泊湖心”的朱漆木碑,像一位饱经风沙摧残,早已形销骨立而又不忍退出历史舞台的孤独老人,伫立在那里,默默无语地回忆着罗布泊地老天荒的沧桑岁月。望眼欲穿地期盼着能有兴灭继绝之日的到来。

滴水无存的罗布泊,死一般的寂静,月球一样的空旷,盐壳地上露出一道道地裂缝,沉闷的天空像一张铺天盖地的巨网,穿行其间,仿佛时间停滞了,空气凝固了,“死亡之海”确实恐怖万状。但干涸以后的罗布泊,仍以其无私的精神,给世人留下了一笔巨大的财富,那就是潜藏地下的约2.99亿吨钾盐,正等待人们去开发,去利用,去造福人类。

近几年来,就在这号称丝绸古道上“死亡之海”的罗布泊,新事层出,喜事频传:广阔无垠的罗布荒漠,开展了大规模的资源勘察;旱如焦土的亘古荒原打成了地下水井;荒漠设镇,规划建设新的家园;旱海建厂,生产出国计民生急需的优质钾盐……仿若沉睡的丝绸古道上响起了惊蛰的春雷,更像春风不度的玉门关外迎来了和煦的春风,人们做起了凿通天山引伊犁河水复活蒲昌海的美梦,人们提出了发展现代丝绸之路的宏愿……人们也许还会有无穷无尽的遐想。

正是:沧海桑田丝绸路,地老天荒千万年。忽闻雷声似惊蛰,仿若春风度玉关。期盼丝路再飞花,朝发长安夕楼兰。东西再起彩虹路,尽赐福祉在人间。