[18世纪末,19世纪初,深怀觊觎之心,暗藏占有之欲,打着各种旗号的外国探险考察人员,对我国西北地区进行了详细的勘察记录,对丝绸古道珍贵文物明抢暗盗,延续了几十年之久。当年的清朝政府制止过吗?重视过吗?采取过什么有效的防范措施吗?]

历史作出的回答是“没有”。因为当时腐败无能的大清王朝疲于内忧外患,对遥远的西部地区已是耳目不灵,鞭长莫及,漫长的边防形同虚设,门户洞开,任随进出,任人掠夺,在遗存受损,文物遭劫时,当然更谈不上有什么“补偏救弊”“亡羊补牢”之举了。而其在敦煌、迪化(乌鲁木齐)、喀什噶尔(喀什)、和阗、吐鲁番等地的一些昏聩无能、贪赃枉法的地方官员,也是“天高皇帝远”,不仅不能慎守疆土,维护古迹,保护历史留下的重要遗存,珍惜祖先留下的宝贵文物,反而对洋人卑躬屈膝,俯首帖耳,唯命是从,甚至有的充当了掠夺者的保护伞,有的堕落为强盗们的帮凶。回想起来真是令人痛心疾首!

西北科考开先河

1912年推翻清朝之后,在民国政府建立之初,百废待兴,一时也无力西顾。以致1926年末,当瑞典探险家、地理学家斯文·赫定率远征队第四次来华,准备再赴西北考察时,竟然与北洋军阀政府签下不平等协议——考察队不准中国科学家参加,采集品要全部运往外国。如此丧权辱国的消息一经传出,全国舆论界、学术界一片哗然。爱国的学界同仁随即在北京成立了“中国学术团体协会”,协会不仅发表抗议宣言,而且进行了强烈干预。其后,经过与斯文·赫定反复磋商,在沸腾的民意、强大的舆论压力下,终于达成新协议:在“中国学术团体协会”领导下,成立“中国西北考察团”,由中外科学家对等组成,采集品留在中国。这是中国学术界爱国主义行动史无前例的一次重大的胜利,也是中国科考人员首次有组织的、人数最多的、时间最长的西北科学考察。先后参加“中国西北考察团”的中国学者有徐炳昶、袁复礼、丁道衡、黄文弼、陈宗器等人,他们是我国西北科考之先驱。

[在这次规模宏大的西北考察中,中国的专家学者们有什么作为?有什么建树?有什么重大的发现吗?]

回答是肯定的。在这次中瑞合作的西北考察活动中,沿丝绸古道西域段在考古方面的收获之一,是发现了西汉时期丝绸古道上的重要遗存土垠遗址。

发现西汉“居卢仓”

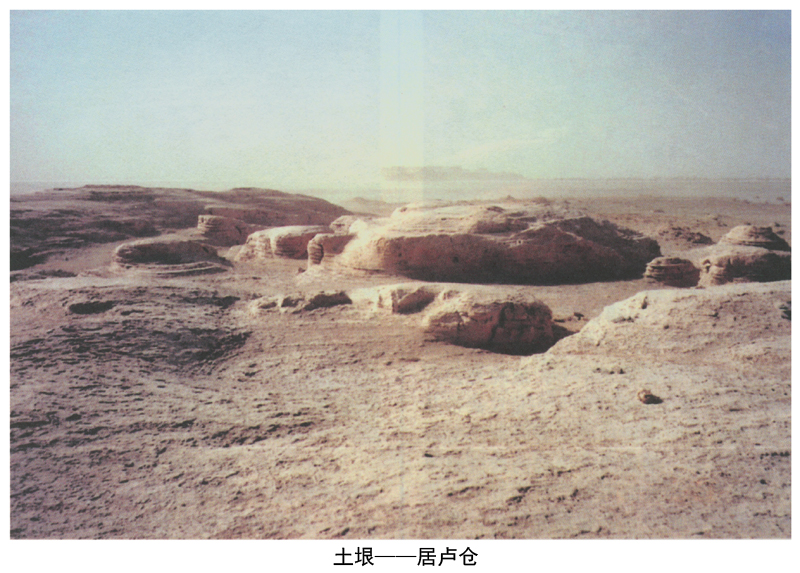

土垠遗址位于楼兰故城之东龙城雅丹之南,孔雀河下游流入罗布泊的铁板河北端一片半岛形台地上。孔雀河,是开都河流入博斯腾湖,湖水又从博斯腾湖流出后的名称,它向南流至尉犁汇合塔里木河水东流罗布泊。

孔雀河之得名,可能因当年这里的绿洲孔雀很多,如《魏书·西域传》记载“龟兹国多孔雀,群飞山谷间,人取养而食之,孳乳如鸡鹜,其王家恒有千余只云。”龟兹国东接焉耆,可见往日这一带地区孔雀不少。

土垠遗址位于北纬40°46′30″,东经90°12′30″。是《魏略·西戎传》中所指的“居卢仓”,是西汉王朝后期经略西域的重要仓储地,是当时中原与西域联络干线上的一处重要的后勤补给地,是跋涉丝绸之路的官员、使者、军人、商旅必经的重要驿站。

土垠遗址,是参加“中国西北考察团”,在我国解放前唯一到过罗布泊地区进行考古工作的著名的考古学家黄文弼先生发现的。

1927年,黄文弼先生随考察团从内蒙古骑骆驼到新疆,沿途考察达3年之久。1930年春,他结束了在吐鲁番地区的工作后,自鲁克沁出发向南,骑毛驴穿过库鲁克塔格山区,到达孔雀河北岸,本欲循斯文·赫定当年走过的老路去考察楼兰,但为暴涨的孔雀河水所困,未能到达目的地。

1934年,雄心不减的他再赴罗布泊,又遇孔雀河大水阻挡。登高隔水眺望,但见波涛汹涌的河水之南,影绰出现有雅丹耸立,仿若“一方城墙,屹立南方,北面城墙似为土筑,有水冲洗之迹”,以为那是楼兰,便急欲寻访。而近处既无人烟,更无舟船,万不得已,便用随带的四个油桶,三横一竖,捆绑为筏,上铺木板载人,用铁锨划水,试图冒险渡河。但费尽艰辛,吃尽苦头,历尽凶险,仍以失败告终。

他两次考察楼兰虽未能如愿,但他在罗布泊北岸发现土垠—汉居卢仓的考古成就,却为研究早期古代丝绸之路的开辟,西汉王朝派遣士卒在此设立驿站,建立粮仓,大规模屯田等史实,提供了有力的佐证,为研究西域变迁,楼兰兴衰做出了重大贡献。

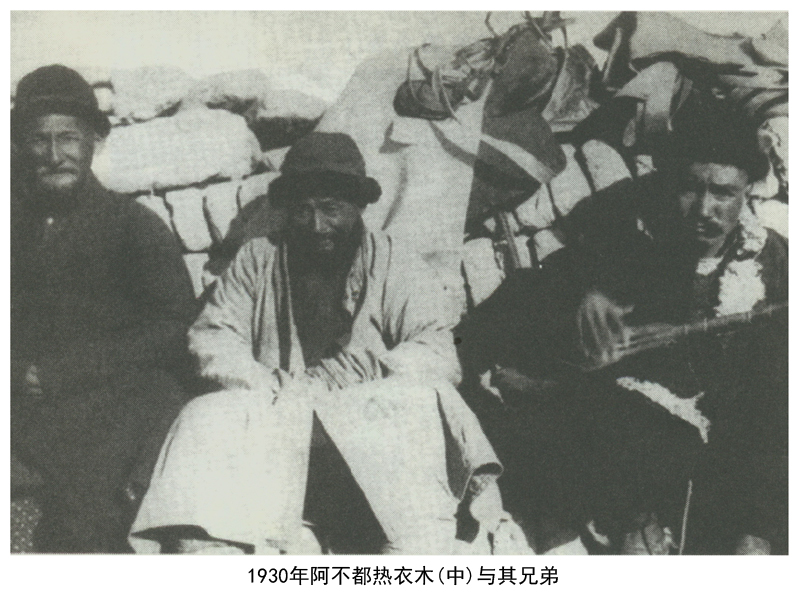

阿不都热衣木自1891年起,先后为科兹洛夫、斯文·赫定、亨廷顿、贝格曼等担任向导,是20世纪前40年间罗布荒漠的“活地图”、“百科全书”。正是他在1930年引领黄文弼发现了土垠,黄称他是“余之英勇猎人”。

黄文弼先生先后两次在土垠发掘,不仅发现了五铢钱,青铜镞,铁、木、骨、石、漆、陶器,毛、麻、丝织物等600余件,而且掘得汉简72支。这些汉简,有的记有西汉纪年,最早为公元前49年(汉宣帝黄龙元年),最晚为公元前8年(汉成帝绥和元年),是汉武帝开通西域后,西域发现的汉晋时期汉文木简、纸简中,罕见的有明确的西汉纪年的木简。这些木简内容广泛,有记载汉代该地区官职设立,官员调动的;有迎来送往详细记录的;有记载突发事件的等等。通过这些两千多年前的断简残文,让今人对当年该地区的政治、经济、交通、戍边、屯垦、文化、教育及日常生活都有了一些了解,对研究汉代该地情况具有十分重要的意义。

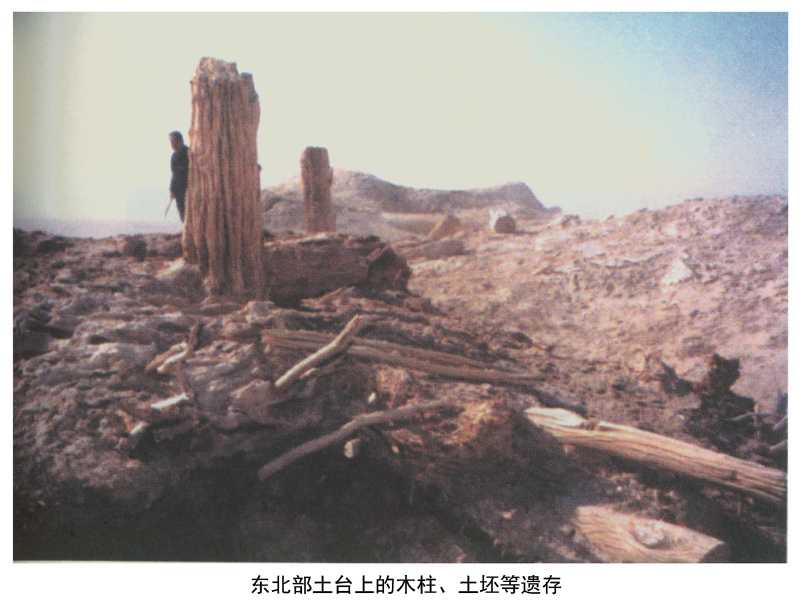

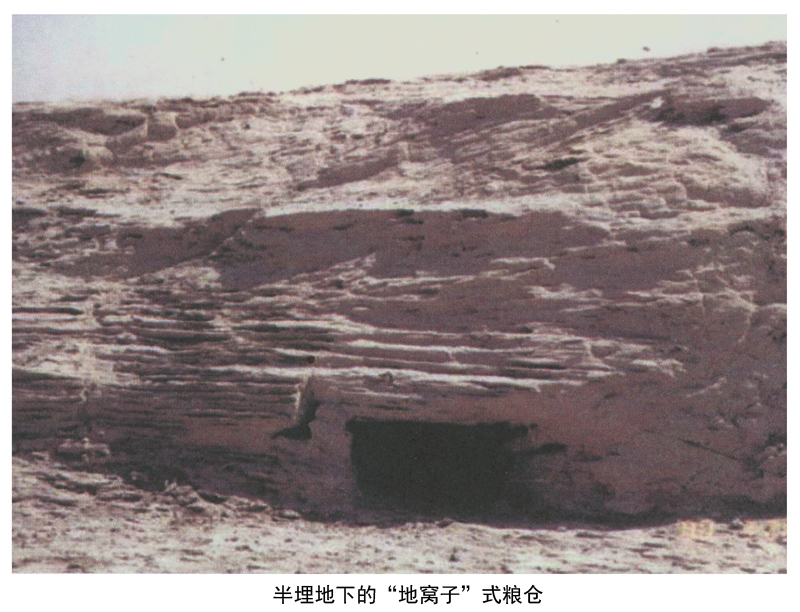

土垠遗址,北邻雅丹,东、西、南三面环水,地处水陆交通要冲。如今,河流湖泊虽已干涸,但当年修筑的堤岸、码头仍依稀可辨,南北各有防卫水濠,痕迹犹存。遗址南北长约110米,东西宽约90米,略呈长方形,东北部土台上有木柱、土坯等遗存,西部土堆上有残存的立柱、房梁,其下,自南而北有半埋地下的“地窝子”式的粮仓5间。整个遗址虽已塌毁殆尽,但在那里的土坡上、沙滩旁不仅散落着许多黑色、红色的陶片、而且遗存的箭簇、料珠之类的小物件颇多。汉代的青铜箭镞造型精巧,反映出当年的工艺水平不低,玲珑剔透的料珠有红、黄、蓝、绿等颜色,可能都是当年从西亚、欧洲输入的舶来品。

2000年3月“走近罗布泊—楼兰历史文化考察队”在那里发现了一枚“大泉五十”的新莽铜钱,说明那时中央王朝政权对西域的经营仍在继续。以实物为证,即将过去认为土垠存在于西汉末期的时限下延了大约50年。一枚小小的铜钱就像一位时间老人,既证实了一段流逝的历史,又激发了人们对考古的兴趣。

土垠—居卢仓,曾是东联中原,西北通西域,南可达楼兰的水陆交通交汇之处,是当年外交使团、戍边军队、外贸商贾等频繁往来之地。但2000多年后的今日,周边水面干涸后只露出一片沙滩,黄土台地上除余下一些断梁残柱外,昔日的兴盛、繁荣已荡然无存。身临其境,不免令人怀想,发人思索。

记得在楼兰出土的文书中,有一封据推测是位女子不远千里来到土垠写给戍边丈夫的家书,书中说:“我千里迢迢来这里,没想到这里很苦,你又在遥远的地方戍边。我日夜思念你。”说起这封文字不长,却真情毕露,淳朴动人的家书,往往让人联想起唐人沈全期的一首诗:“闻道黄龙戍,频年不解兵。可怜闺里月,长在汉家营。少妇今春意,良人昨夜情。谁能将旗鼓,一为取龙城。”虽然此诗所指的龙城应在今漠北塔果尔河岸,并非此地楼兰附近的“龙城”,但诗中抒发的征戍之苦,儿女之情及期盼和平的心愿,与那位越过万水千山,西出玉门关,为寻夫来到土垠的无名女子家书中饱含的离愁别绪,和发自内心的思夫之怨,恋夫之情,令人心酸。看来热爱和平追求安宁幸福的生活是古往今来人们的共同心愿。

测绘罗布地形图

在那次中瑞合作的西北考察活动中,还有一位令人景仰、令人怀念的中方成员陈宗器先生。陈宗器,浙江人,1898年生,年轻时先在奉化任教(月薪120元),后放弃优厚待遇,回家乡兴办新昌中学,出任校长(月薪仅25元)。他教授英语、物理、数学、语文,还自己出钱买仪器、打水井,并尽力资助贫寒学生。

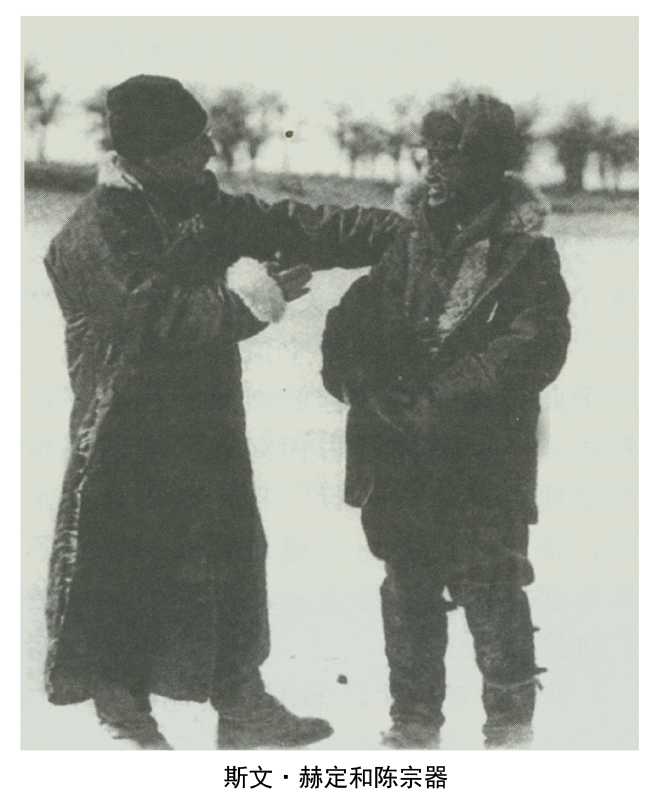

1929年,时年31岁的陈宗器,受国立中央研究院物理所委派,参加中瑞合作的西北考察团。当时,不少欧洲人议论称“考察团注定是短命的”,“中国人哪里知道大沙漠是什么,他们走出包头不远即将全体转回北京”。但中国科学家们的行动有力地回击了他们的质疑。像时年30多岁的陈宗器,就和曾在1900年打破楼兰古城沉寂的瑞典探险家、地理学家斯文·赫定结成忘年之交,他们在一起工作、生活,经历风险,出生入死,为探察罗布荒漠之秘,既奉献了宝贵的精力,又留下了难忘的回忆。因此,当他在45岁得到爱女时,为纪念西北考察,便以罗布荒漠的雅丹为女儿命名,希望她像雅丹一样壮美,一样坚毅,能经得起风沙的洗礼,茁壮成长,以承继先辈之开创精神,献身祖国西北建设大业。

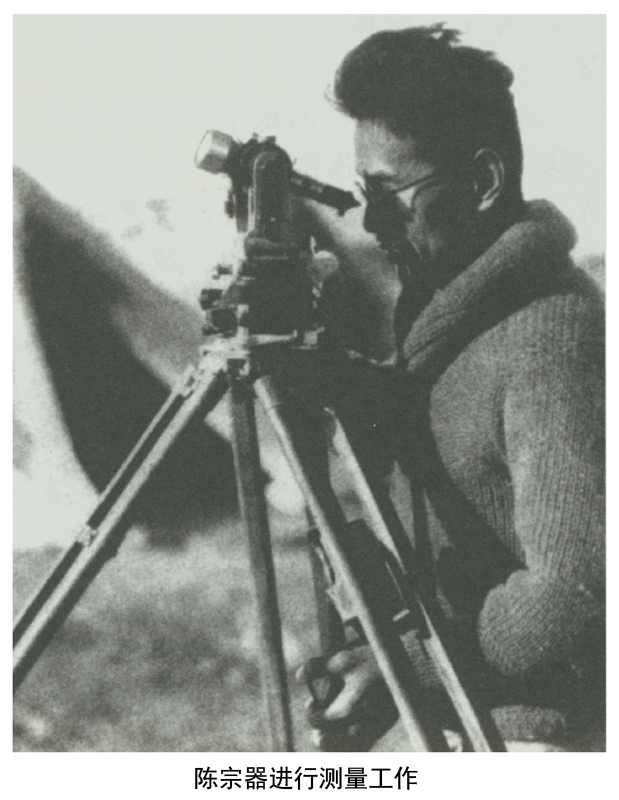

陈宗器先生不仅在西部地区坚持最久,在罗布荒漠工作时间最长,而且还两次闯进过楼兰古城。他曾与瑞典科学家汉纳尔,在4个多月不见人烟的严冬季节里,绘制了罗布泊地图,是最早对该地区地理位置、地形状况作出精确测量的学者。

1931年2月27日,哈密小堡驻军的一个排长,强娶民女,激起民愤。该女之父约集数十人,假意设宴款待,打死那位排长。小堡事发后,各地响应,纷纷举行暴动,汇成反抗国民党委任的新疆金树仁政权压迫的农民起义。金树仁派兵围剿了几个月屡遭惨败,便增兵换将。农民起义军领袖,担心难以对抗,便邀请时驻甘肃酒泉,在军阀混战中失败的国民党骑兵36师进疆。5月,师长马仲英率军进疆后与金树仁部接战。1932年秋天,战火烧到南疆。吐鲁番、鄯善、托克逊、库车、阿克苏、焉耆、喀什、和田等地相继起事。1933年,马仲英部包围乌鲁木齐,在红山咀、西大桥激战,战火蔓延全疆40多个县。

陈宗器和汉纳尔在1931年进疆进行科学考察时,为避开当时新疆的战乱,选择了自敦煌出玉门关这条条件十分恶劣,十分艰险的丝路中道进入罗布泊。对于此行途中所穿越的碱滩,他有一段叙述:“此碱滩乃古代海底,史前塔里木盆地之碱海……行一日,余等皆感足痛,骆驼之足更血汁斑斑矣……帐篷不易支起,铁钉不易击入,并不能得一放平铺盖处……”

对于荒漠中生活的困苦,他曾在书信中写道:“除雪风外最难堪的是沙风,二三步外人物也不能见,躲在帐内也倾刻积沙二三寸,迎面吹来如刀割般,虽满身积垢,无水,风停也不能洗澡。冬季常隔月一洗面,二三星期才刷一次牙……”

对于测量工作的艰辛他也有记述:“天文测定是在夜间进行……每晚在星光下消磨而过,夜间天气已严寒,只有‘断指裂肤’可以形容的。我不能叫苦偷懒,这是我的责任……”

1933年考察团工作结束后,他再随斯文·赫定去罗布泊,进行了两个多月的水文测量和地图绘制。斯文·赫定评价说“我从来没要求他这样做。让任何人在最热的两个月里(41℃),在这牛虻与蚊虫密集的地方,冒着得日晒病的危险,去做那些即或在较凉快的季节也是相当费力的工作,那真是太残酷了。

1936年,斯文·赫定资助陈宗器去柏林大学攻读地球物理学,1939年转入英国伦敦帝国学院,1940年学成回国创建物理所地磁台,解放后为新中国地磁学发展竭尽心力,1956年加入共产党,1960年被癌症夺去了生命,享年62岁。

早年间他们发自内心的话“‘到西北去!’是开发西北的口号;‘到荒原去!’是我们尝过荒原滋味的人们鼓励来者的言辞。”至今读来仍令我们这些后来人景仰不已,激奋不已。

时间过去了70多年,2000年3月30日,当“走近罗布泊—楼兰历史文化考察队”的汽车像在狂风巨浪中颠簸的航船,搏击整日,也未能冲出罗布泊古湖区到达彼岸,当晚又只得露宿在一片盐壳地上。分明是一处无名的罗布泊湖底,随队的向导却介绍说,我们身下的那片地方已经命名为“陈雅丹”了。

陈雅丹是陈宗器的女儿,现已是一位知名的女画家,她的芳名怎么会出现在干涸的罗布泊湖区呢?细问之下方才得知,原来就在这支考察队来此之前不久,陈雅丹为追随父辈的足迹拜访了罗布荒漠,她得以穿越时空,与60年前的父亲有了一次精神聚会。一路风餐露宿,历经磨砺,促使她对生命有了更深层的体验之后,一种更为深沉、悲壮,更具责任感和勇于开拓的精神,也似乎从她的父亲那里回到她的血液之中,传给她终生受益无穷的教益,赐予她永世奋进不息的力量。同行人知道后,即将此地命名为“陈雅丹”,以志不忘先人开创之功,并以之激励后辈继起。

在平沙万顷,碱壳遍布,鸟兽绝迹,荒凉如月球的罗布泊湖盆深处露宿,仿若穿透时空,栖身于绿水碧波的古蒲昌海底。凄厉的风声似海潮激荡,飞扬的沙石似鱼龙竞逐,沉沉的夜空,乌蒙蒙的云团上下翻腾、纵横回旋,搅和得万里太空时明时暗。置身于神秘莫测的大地,仰望扑朔迷离的太空,不禁令人幻觉丛生、浮想联翩:古有女娲补天,后羿射日,嫦娥奔月,仙女下凡,孙行者上天下地来去自如之传说;今有卫星升空,飞船登月之创举和UFO频频现身,彭加木“被外星人接走”之传闻……远思近想之间,我睡意全消,便钻出睡袋,打开相机(富士彩卷,PENTAXS相机)想留下考古专家和探险勇士们夜宿荒漠的情景(时间是2000年3月30日夜晚10时许)。

但令人惊异的是,在一连拍摄的10张照片中有一张竟然留下了意想不到的场面:乌云密布的天空闪过一团“人”字形耀眼的光亮,宿营地女队员躺卧处出现了一个头上仿佛罩有圆圆的头盔,面容不清,两臂伸展,胸宽臂长均异于常人,腰带发光,未露下肢的不明之物,不知是“罗布泊的守护神”来问候考察楼兰的专家学者,还是“天外来客”来看望罗布荒漠的探险勇士。此情此景,凡眼虽未明见,但毕竟有影像呈现,究竟是“天外来客”,还是某种神奇的自然现象,有待以后对此的科学解释。

告别“陈雅丹”营地,“走近罗布泊—楼兰历史文化考察队”继续南进,终于在红日偏西时,登上高约20米的罗布泊南岸,回首北望:天是那么大,地是那么宽,人是那么渺小;历史是那么悠长,人生是那么短促;自然的惩罚是那么难以抗拒,人类的抗争是那么苍白无力……考察队员们除了在历史、文化、考古方面的收获外,得到的是感叹,是领悟,是启迪,是激励……当我向滴水无存的罗布泊投去眷恋的目光时,但见大漠落日霞光映衬的天际走来了一个个矫健的身影,他们是张骞、是班超、是黄文弼、是陈宗器、是彭加木、是余纯顺……是罗布泊核试基地的战士,是考古、地质、石油、环境等科考队员……随着这支队伍越来越壮大,罗布荒漠的复苏,丝绸之路的创新就越来越近了。但愿我们都能为此尽一分心,尽一分力,以无愧于先辈,无悔于后人。

[回顾过丝绸古道西域段珍贵文物被抢、被盗、被破坏,而国人科考才迟迟起步后,有必要再简要介绍一下驰名中外的敦煌艺术珍藏在惨遭盗劫,特别是莫高窟壁画痛遭盗剥之后的状况。大家也许会问在国内是哪些画家将敦煌艺术瑰宝介绍给国人的呢?]

丝路瑰宝展魅力

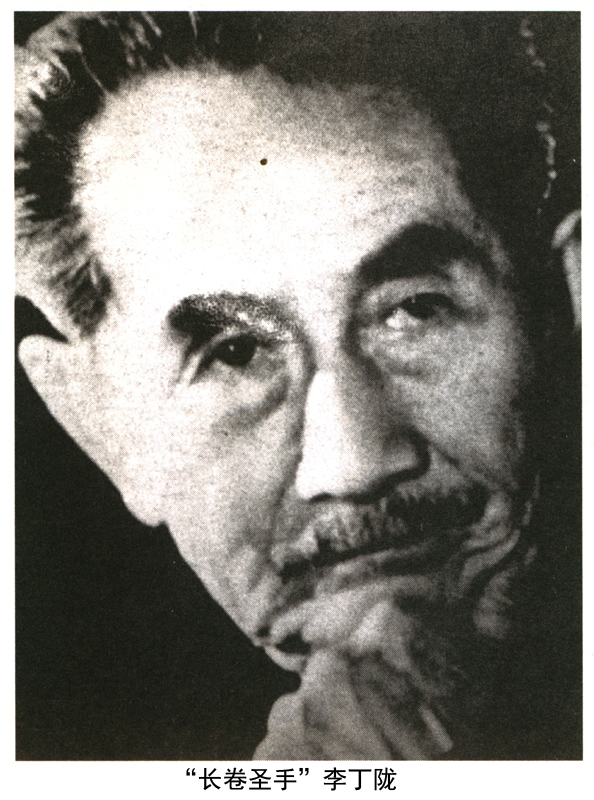

第一位赴敦煌临摹壁画的是时任西安艺术专科学校校长的河南新蔡县人李丁陇。当他得知敦煌壁画屡遭外国文化窃贼盗剥,而当时政府仍未认真保护时,痛心疾首,心急如焚。1937年10月他邀集了12位青年,组成敦煌艺术探险队奔赴敦煌,决心护卫国之瑰宝,弘扬敦煌文化。但苦于当时路途艰险,困难重重,途中有5人因体力不支,在平凉改道它去,其后又有6人折返。历经一个多月艰苦跋涉,抵达敦煌时,只剩下他和家住当地的刘方两个人了。

冷落破败的莫高窟,当时只住了一个年轻的藏族喇嘛。刘方回家后李丁陇既怕土匪抢劫,又恐野狼袭击,只得选择一个仅能容身的小洞窟聊以安身,窟内阴冷潮湿,夜里常被冻醒。

面对营造时间长1600年,达500多个洞窟中的那些浩如烟海的艺术宝藏,孤独的他开始了前无古人的临摹工作。

洞窟里光线黯淡,他抓紧上午10点至下午2点临画。洞窟深处不见阳光,他用几面镜子反射阳光。临摹藻井时,仰望长久,头颈僵直,他便放一盆水对着藻井,看着水面反映的图像临绘。寒来暑往,历尽艰辛,终于临摹了大小壁画100多幅。在告别莫高窟时,与世隔绝8个多月的他已是蓬发披肩,须长盈尺,嘴唇干裂,牙龈出血,面容憔悴,形同“野人”了。

1938年6月回到西安后,他于1939年冬举办了《敦煌壁画展》,其中一幅高2米,宽15米的《极乐世界图》,受到社会各界的交口称赞,被誉为“长卷圣手”。郭沫若为之题字是“祖国赞歌”,冯玉祥的题字是“人民心声”。接着又先后在长安、兰州、成都、重庆、南京、上海等地展出,为民众了解我国辉煌灿烂的艺术遗产,弘扬堪称丝路瑰宝的敦煌文化,作出了首创性的贡献。

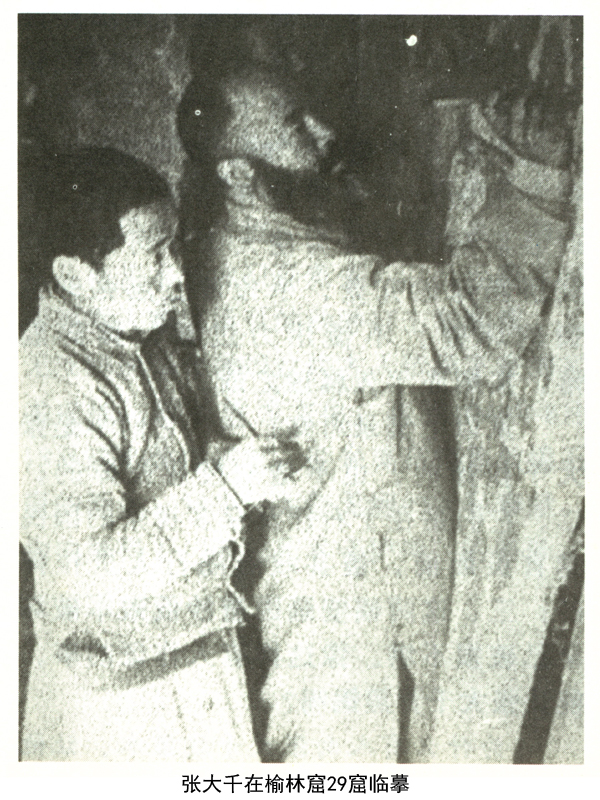

在“长卷圣手”李丁陇自敦煌临摹壁画归来后,再赴敦煌的是蜚声中外的国画大师张大千先生。怀着献身艺术的决心、坚韧执著的追求,他卖掉自己的书画、珍藏和向亲友借贷,筹措了大量资费,偕妻带子,率领门人,雇请画师,两度深入敦煌,在那里度过了近三年的面壁生活。

张大千第一次去敦煌,是1941年3月,他自成都出发,携妻杨宛君、次子心智,带了500公斤行李到达兰州。据当时兰州市长蔡孟坚说,张大千自兰州赴敦煌时,“其筹备工作,一如远征作战。自兰州出发,雇用卡车数辆,向二千里路程的河西走廊西走。沿途多属沙漠无人地带,有时车辆发生故障,改乘‘拉拉车’或骆驼代步跋涉;加之敦煌缺乏饮水及肉食菜蔬,多需自兰州运,且土匪出没无常,人人危惧,他偕同家人冒险犯难到达目的地后,深入那几十个洞窟中,依次考证,探寻古迹壁画、立架树梯,艰苦临摹,预订三月,竟及二年零七个月之久。”

张大千自己也说:“千佛洞离敦煌的四十里路很奇,有十里绿洲,十里戈壁,再行二十里沙碛方至。是地气候,白昼酷热,不能行路,行旅要在半夜动身,清晨赶到。千佛洞四周树木蓊郁,流水环绕,但里外即石碛遍地,黄沙逆风,不见茎草。”他又说:拂晓到达,迫不及待地提灯入洞,“这一看”“不得了!比我想象中不知伟大了多少倍。原订计划是来此观摩三月,第二天粗略看了一些洞”,他对家人说:“恐怕留下来半年都不够。”结果待了七个月,主要是为三百多洞窟编号及准备临画。

七个月后:杨宛君要回成都,张大千劝她说:“你不是说嫁了我之后,就是我‘讨口’(1),你都要跟我一路吗?”杨宛君回答:“我只有一个理由,我跟你来敦煌七个月,除了我自己是女人外,我还没有见过第二个女人。”

当时已患糖尿病的张大千争执不过,只得暂作让步,撤退东行,经张掖、武威到青海,通过上层关系疏通,自西宁西南塔尔寺(藏传佛教格鲁派之祖宗喀巴诞生地),以每人月薪五十银元雇用了五名会缝画布的喇嘛(2),准备再返敦煌。

二赴敦煌,除张大千、张心智、杨宛君外,还有子心德(又名比德,早已过继给张大千的二哥张子善为子,名义上为胞侄)自成都侍母黄凝素处来兰州会合,再加大风堂弟子刘力上、萧建初、孙宗慰及一个厨工,五个喇嘛,两个杂役共十六人。准备的食物、画具、日用品,共装七十八辆驴车。

当时,莫高窟的生活、工作条件极为艰难。以饮水来说,窟前宕渠水碱性很重,饮水要汲自三十里外三危山下的观音井。炊事用的柴火需去远处搜集,他借了二十头骆驼,派人循着一条干涸的河床,去一二百里之外才能见到一些枯树,往返一次途中八天,捡伐枯木一天,一个来回九天捡回的柴火仅供九日之用。十几个人的粮食供自敦煌,每周补给一次,虽不至断粮,但蔬菜稀少,其后自己种了一些蔬菜这才满足了部分需要。

临摹壁画需用木材搭架,用木材做画框,而敦煌出产木料极少,又被百里外玉门油矿搜购一空,临摹搭木架用的木料只能去那里借用。

当时在洞窟里临摹壁画的过程也极其困难,第一步是用透明蜡纸,粘接成大幅,由助手提覆壁画上并保持一两寸距离,再由助手举烛,蜡纸前又有助手捧砚,张大千立于架上一无依托地临空勾摹壁画上的线条。第二步是趁晨光平射时,在洞外竖画布、覆蜡纸,用柳条炭勾出影子,再用墨描。第三步是将画布移入洞中,对着壁画著色,佛像、人物由他自己动手,背景亭台花叶由门人分绘。

一画之成,大者数月,小者数日,夜以继日,孜孜不倦,前后计两年零七个月,合计画成276件(自带出56件,其余220件由谢无量经手交四川博物馆)。据称,为完成这些画作的全部花费竟达500条黄金之巨(当时50条黄金在北京可买一座清王府)。虽然其临摹条件之艰苦是常人难以想象的,但张大千及其助手怀着对艺术执着追求的渴望,以顽强的毅力克服了重重困难。

在敦煌期间,张大千除在莫高窟临摹外,还曾带人去榆林窟临摹,他说那里“工作环境更糟。洞里毒蝎甚多,门生子侄多被螫过,晚上睡觉都要以被蒙头而眠,以防蝎子,午夜常常听见狼嗥锐厉之声。”

由敦煌返回成都,张大千借寓于昭觉寺,继续完成其所临摹壁画的后期工作。1944年1月底在成都作首次展出,3月移至重庆等地,深受各界赞誉,对弘扬敦煌文化,发挥了很好的作用。著名国学大师陈寅恪先生曾经说:“敦煌学,今日文化学术研究之主流也。大千先生临摹北朝、唐、五代之壁画,介绍于世人,使得窥见此国宝之一斑,其成绩固已超出以前研究之范围。何况其天才特具,虽是临摹之本,兼有创造之功,实能于吾民族艺术之上,别辟一新境界。其为敦煌学领域中不朽之盛事,更无论矣。

张大千对于自己在敦煌的艰辛付出,能得到国学大师、敦煌学术权威的赞扬,深感安慰。因为他在敦煌的某些作为,不仅遭到过非议,而且遗闻不断。甚至几年前仍有人指责他“为了个人私欲随意剥损敦煌壁画”,实际上“这是一桩早有定论的中国文物界的历史冤案”。

事实是,敦煌莫高窟的壁画在漫长的一千多年时间里,往往有后人用粘土将前人绘制的壁画覆盖后,再重绘新画,如在130窟甬道的壁画上,第一层绘于西夏,中间一层绘于晚唐,最底层绘于盛唐。由于历经千年,上、中两层脱落,只留下斑驳的底层,即有人指说“确证无疑”是张大千所破坏,真是“欲加之罪,何患无辞”。

原敦煌艺术研究所筹备委员窦景椿先生,是1941年农历八月十五日莫高窟130窟甬道南、北壁下两幅壁画面层剥落的现场目击者,以下是他的记述:“民国30年夏间,我随于(右任)老由兰州前往敦煌,尔时大千先生居留千佛洞,陪同于老参观各洞壁画。随行者有地方人士、县府接待服务人员及驻军师长马呈祥等人。记得参观到一个洞窟,墙上有两壁画与墙壁底层的泥土分离,表面被烟火熏得黑沉沉的,并有挖损破坏的痕迹(民国10年沙俄保皇党军失败,由新疆往北平过境时,驻扎于千佛洞,破坏之处甚多)……从上面壁画的缝隙中隐约可见里层画像的衣履,似为唐代供养画像。大千先生向于老作了解释,于老点头称赞道:‘噢,这很名贵。’但并未表示一定要拉开坏壁一观,当时县府随行人员为使大家尽可能看到底层画像的究竟,手拉着上层张开欲裂的坏壁,不慎用力过猛,撕碎脱落,实则亦年久腐蚀之故。

从以上实录可知:一、它们不是张大千拉掉的,也不是他授意拉掉的;二、它们是在于右任及众多视察的国民党官员面前,被县政府随行人员拉掉的;三、这两幅壁画因遭沙俄败军破坏早已破损不堪。像这样有人作证的事,能让张大千背黑锅吗?

[为什么有人向张大千泼脏水,让他背黑锅呢?]

据知情人介绍:一是有人向他求画未果,怀恨诬告;二是他得罪过的地方官员(酒泉曹专员)对他栽赃。以致1943年6月返川途经兰州时,竟遭国民党军统检查站的特务强行搜查,折腾了整整7个小时,虽未查出丁点“赃物”,但面壁三年精心临摹的壁画却损失不小。

到了1948年7月,曾任河西四郡国民党党部书记长的郭永禄还串联十余位参议员提案“建议省政府转请教育部,严办借名罔利破坏敦煌古迹之张大千”,这虽是捕风捉影旧事重提的惯技,但却又将离开敦煌五年之后的张大千推上了被告席。对此,1949年3月甘肃省参议会作出了结论:“省府复函:查此案后呈奉教育部及函准国立敦煌艺术研究所,电复:张大千在千佛洞并无损毁壁画事情。

时任国立敦煌艺术研究所所长常书鸿先生说:“张大千破坏敦煌壁画,纯属子虚,我是毫不晓得。

原敦煌研究院院长段文杰先生说:“张大千先生对于敦煌艺术,有三大功劳:第一,他在这儿临摹了壁画介绍出去,使得全国都知道了敦煌;第二,他自己还努力学习敦煌遗产,推陈出新,作出了贡献;第三,他曾设法搜集散失的敦煌文物,并把它们送了回来。总的来说,张大千先生对于敦煌的功绩是第一位的。至于当时甘肃地方有的人告他剥了壁画多少,盗窃多少,那是不实之词。

对于张大千的冤屈,1943年秋天,著名画家沈尹默先生曾赠诗一首:“三年面壁信堂堂,万里归来须带霜;薏苡明珠(3)谁管得,且安笔砚写敦煌。”表达了对他的同情、支持和鼓励。

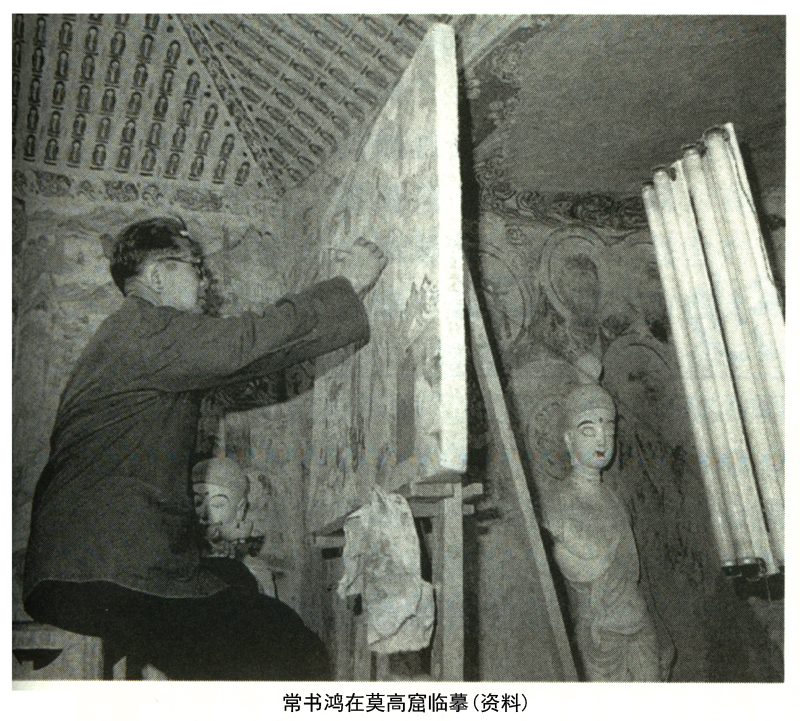

1937年,常书鸿曾在巴黎奇美博物馆看到伯希和的《敦煌图录》中的壁画,当时他激动不已、愤怒不已、向往不已。7年后,他和筹备“敦煌艺术研究所”的先遣人员共6人,像中世纪的苦行僧一样,披着老羊皮大衣,冒着刺骨的寒风到达莫高窟开展工作,而这距发现“藏经洞”和其后文物被盗已达40多年了。

1943年5月,张大千离开时,除了留给常书鸿一张“秘密图纸”,告诉他附近有一处生长蘑菇的地方,可采食以改善生活外,还半开玩笑地对常书鸿说:“我们先走了,而你们却要在这里无穷无尽地研究保管下去,这可是一个长时期的——无期徒刑呀!”对此,他的回答是:“如果认为在敦煌工作是‘徒刑’的话,那我一辈子‘无期’地干下去也在所不辞。因为这是自觉自愿没有人强加于我的神圣工作。”而他就是这样承受着“敦煌艺术研究所”后来被解散,深爱的妻子丢下两个女儿和艺术事业只身离去,以及经费无着落等常人难以承受的种种打击和磨难,义无反顾地坚守敦煌这块古人传承下来的艺术宝地,维护敦煌文化,直到1949年8月18日迎来敦煌解放,迎来莫高窟等敦煌石窟的新生。30多年无怨无悔的无私奉献,为他赢得了“敦煌艺术守护神”的美誉。

(1)讨口:四川方言要饭乞讨。

(2)缝画布的喇嘛:缝制大画布留有针眼,喇嘛们用羊毛熬胶加生熟石膏,平涂干后用卵石打磨,通过正面六次,反面三次打磨所成的画布,平整光滑,不涩不渗,保持久远,相传为唐代流传下来的技术。

(3)薏苡明珠:沿自“薏苡明珠之谤”,是说曾谓“大丈夫穷当益坚,老当益壮”,又谓“男儿当死于边野,以马革裹尸还”的东汉扶风茂陵人马援,在任交趾(五岭以南,辖今广东、广西大部及越南北、中部)太守离任时,载了一车薏苡仁回洛阳,欲引以为种,被人误为一车南海明珠,以致在他62岁率师征战病死后犹有人上书进谗,诬告他贪赃枉法的事。