[楼兰王国自公元前176年以前建国,到公元630年消亡。而作为楼兰王国前期重要政治中心,作为丝绸古道上活跃了几百年的西域王城楼兰,却在公元4世纪后,史不载,传不记,突然从史料中消失,留下的千古之谜,直到20世纪初才被破解。]

奥尔德克发现遗址

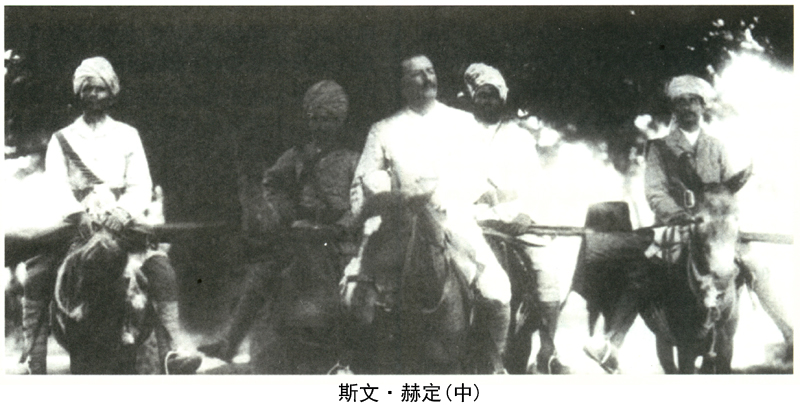

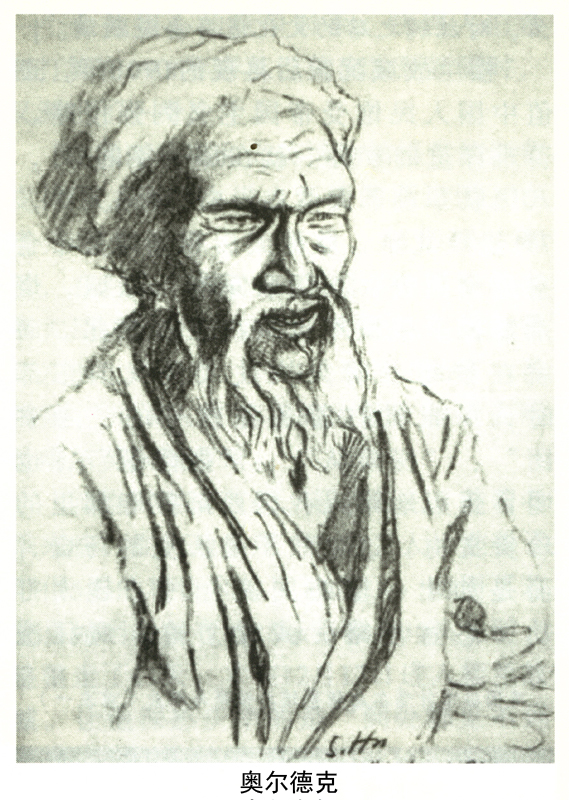

楼兰消失之谜是怎样破解的呢?原来在历史的长河流淌了一千多年后,楼兰故城揭秘居然出现在风暴中的一次偶然。那是1900年3月27日,重返亚洲腹地,历经几个月长途跋涉,二度深入罗布泊腹地的斯文·赫定,在穿越的次日便发现由于天气转暖,随带的冰块开始融化,一位向导又决意离队北返自己的家园,只剩下他和三个精疲力竭的助手,四峰饥渴难耐的骆驼,一匹疲惫不堪的马,两只跛脚的狗和所余不多并开始融化的冰块。但在从早已断水的孔雀河下游,跋涉前去行将干涸的喀拉和顺湖,实现他不见不散的途中,却意外地在一处洼地上看见几丛依然存活着的红柳。当他心存侥幸打算挖井觅水救急时,却找不到他所携带的唯一的一把铁锨。37岁的向导奥尔德克(意为“野鸭子”)回忆很可能是遗失在前一天的宿营地了。如果回去寻找,显然是极其危险的。但失去铁锨就失去了与性命攸关的在荒漠中挖井找水的工具,就有可能失去在断水时自救的生机。

斯文·赫定忘不了1895年自己从叶尔羌去和阗河的那次穿越,差一点让他送了命的“死亡之旅”所给他留下的终身难忘的惨痛教训。面临危殆的处境,逼使他作出了一个十分冒险,甚至近乎冷酷的决定:竟然让世居于孔雀河流域的罗布人向导奥尔德克,只身骑上那匹瘦马,喝下一点水后,连夜原道返回,务必要他找回那把救命的铁锨。

3月底、4月初,是东北季风光临罗布荒漠的始发期。奥尔德克上路不久,强劲的风暴如期而至,风急沙狂,飞沙走石,天昏地暗,日月无光,茫茫大漠混沌一片。他虽然迷失了路径,却在第二天(3月29日)意外地发现了一座大型土塔和许多房屋废墟,塔基四周还散布着陶片、古钱和雕刻有精美花纹的建筑材料。真是“因祸为福”,身为向导,已经有些考古常识的奥尔德克,当即拾起两块木雕花板和几枚钱币,急急匆匆地去追赶队伍。途中又如愿以偿地找到了丢失的铁锨。

斯文·赫定虽然担心着奥尔德克的安危,但等到第二天早上仍未见他的身影,碍于缺水的威胁,他只得率队继续向西南方向前行。万万没有想到的是,当他们横穿一条低矮的沙丘准备宿营时,奥尔德克出现了,他不仅找回了铁锨,而且带回了几枚钱币和两块木雕花板。

结果让斯文·赫定喜出望外,他一见那木雕花板所具有的希腊艺术遗痕,不禁为之震惊,专业的考古知识,敏锐的判断能力,让他直觉地感到那里肯定是一处极为重要的、留有西方文化影响的古代建筑遗迹。重要线索的出现,历史机遇的诱惑,激起了他强烈的追踪之欲,恨不得立即前去探察。但形势太严峻了,所剩无多的饮水已经发出极其危险的警告。他曾回忆道:“我那时简直有点头晕了。我打算回去,可是这又是多么愚蠢的想法。我们只剩一两天的用水了。”而距预定要去的喀拉和顺湖至少还有三四天的路程,再有延误,势必威胁队伍的生存。形势迫使他不得不控制住自己难以遏制的心绪,并暗自下定决心:“无论如何,我明年的冬天一定要回到沙漠里来,奥尔德克答应把我引到他发现木雕花板的地方。他忘掉了铁锨,这只是一种运气,不然我将永远回不到古城,永不能做到这样大规模的发现,给中亚的上古史投下新的意想不到的光辉。

[为了生存,斯文·赫定不得不放弃他梦寐以求的机遇。他什么时候再回到沙漠里来?他能够找到了奥尔德克发现的那座古城吗?]

斯文·赫定发掘破解

斯文·赫定在悬念中度过了整整一年。经过充分的准备后,直到1901年2月24日,他才在狂暴的风沙吹袭下,到达前一年3月23日停留过的阿尔特米希布拉克。

此行奥尔德克虽未能如约参加,但根据他曾经叙述过的方位和路线的指引,几经周折,斯文·赫定终于“找到了奥尔德克发现的那个地方。我们在这里发现了八处房屋,但有三座保存得足以让我们测量……很明显是一座佛教寺院。这就是奥尔德克发现物品的确切地点。他留在疏松土地上的马蹄足印仍清晰可辨”。

斯文·赫定令其随从,对附近被黄沙半掩的房屋废墟大肆挖掘,开始毫无收获,其后将注意力转向一座“就像一个有三间马栏的马厩”,当即挖出了一张被压皱了的写有汉字的残纸片。接下来,据他的回忆:“可以毫不夸张地说,那些墙壁之内的每一粒沙子都被过滤了一遍,在地表两英尺以下垃圾下面的纸片一张一张显露出来,都是写有字的,还取出了许多小木片,同样写有文字。”这是一批简纸文书和木简,后经德国汉学家希姆莱解读,不仅确认为公元3世纪初期至4世纪初期的遗物,而且发现了那个国家的名称叫“楼兰”。

1902年,发现楼兰的消息公布后,立即引起全球的轰动。以致有学者评论说:直到发现了楼兰故城,罗布泊和楼兰王国才成为名副其实的“世纪之谜”,才有了不为岁月磨灭的魅力。

斯文·赫定追求再闯罗布荒漠,终于找到了他半生追寻,梦寐以求的曾在历史上煊赫一时,随后却又销声匿迹的“梦幻之都”——楼兰故城。因此可以说,罗布荒漠的狂风淹没过楼兰故城,罗布荒漠的狂风又帮助人们找到楼兰故城。

事实表明,对楼兰进行实地考察、发掘,取得定性文物,从而得以识别、认定它的是瑞典探险家斯文·赫定。

而首先发现它的是罗布人向导奥尔德克。这位堪称“发现大师”的罗布人,早年居住在喀拉和顺湖的老阿不旦,以后迁至英苏。1934年4月,当斯文·赫定随中瑞西北科学考察团乘独木舟漂流在尉犁附近的塔里木河上时,忽听人喊“奥尔德克,开勒迪!”(意为“野鸭子飞起来了!”)。奥尔德克和斯文·赫定在时隔33年后重逢时,已是72岁的奥尔德克,又向斯文·赫定告知了他发现小河墓地的消息,并在随后又为贝格曼担任顾问、向导,找到了有“一千口棺材”的神秘莫测的小河墓地(“奥尔德克古墓群”)。奥尔德克的两大发现震惊世人,意义非凡,这个普通的罗布人虽然没有给我们留下传记或回忆录,但他的身影却始终闪现在20世纪初叶的西域探险史中。

罗布荒漠风沙肆虐

[历史告诉我们是风沙将楼兰掩没,也是风沙为楼兰揭秘。真是败也是风,成也是风。那为什么肆虐楼兰故城的狂风无休无止?为什么西出玉门途经罗布荒漠的行人经常遭受大风的威胁?]

原来是因为罗布洼地东北有一处宽约70公里的风口,每年4、5月季风时节,就像太平洋上生成的台风,一股股强烈的漠北朔风自东北向西南吹来,最多时一个月里可以有28天大风不停。饱含沙尘的狂风像脱缰之马,横冲直闯,风速高达每秒2.8米,直刮得天昏地暗,日月无光,敢有误闯风区的行人,无不面临死神的威胁。难怪历代有关西域的诗词中常有涉及风沙的内容,如唐代李颀诗云:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多。野营万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。”唐代岑参写道“十日过沙碛,终朝风不休,马走碎石中,四蹄皆血流”,“君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天。轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地乱石走。”都是对风沙肆虐的描述。

楼兰故城频遭洗劫

[楼兰再现,既令国人惊喜,又惊动了西方世界。特别是在那里发现了古代波斯、印度、希腊、罗马文明东渐印迹的消息四处传扬,更刺激了冒险家、野心家们的神经,令他们趋之若鹜,对楼兰、对丝绸之路的文化遗存垂涎欲滴。]

楼兰故城沉寂后再现的1900年,正值中国人民饱受帝国主义列强侵略,苦难深重的岁月。就在那一年的5月,八国联军攻下大沽口,6月攻陷天津,7月进攻北京,慈禧太后和光绪皇帝仓皇逃到西安,八国联军闯入京城,烧杀淫掠。俄国军也乘机强占东北。而就在侵略者明火执仗入侵我国东部时,一批批打着各种旗号的“考察团”、“探险队”、“探险家”,也明目张胆地窜入我国西部掠夺那里的珍贵文物。这显然不是历史的巧合,而是如出一辙的同流合污、趁火打劫,恣意侵略,武攻文掠,疯狂洗劫。

1901年3月4日至16日,斯文·赫定带了6个随从再次进入楼兰,对楼兰故城中的13处遗址进行盗掘,获得汉晋时期汉文纸、简文书157件,其中至少17件书有“楼兰”字样。还获得一批佉卢文文书,56枚“五铢”钱及不少铜镜、箭镞、甲片、丝绢、织锦、毛织物、珠饰、乐器、木雕、铁斧、铁镰等价值连城的罕见文物。

追随斯文·赫定的足迹,接踵而至对楼兰王城进行盗掘的,是野心勃勃的英国探险家斯坦因。这位在1900年从印度翻越帕米尔进入新疆,在丝绸古道塔里木盆地南沿古城遗址发掘中,为大英博物馆掠得整整13箱珍贵文物归国后,贼心不死,又积极筹划二度探险,劫掠丝路宝藏。但由于从英帝国教育部、外交部到印度总督府,既有经费负担方面的讨价还价,又有劫获文物分配上的你争我夺,相互争执、推诿,他的二度探险整整拖延了几年。

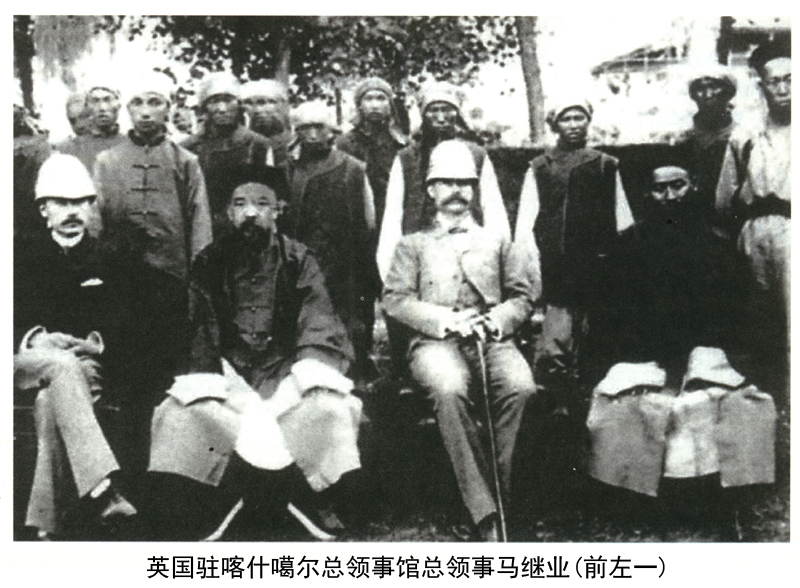

直到1905年英国驻喀什噶尔总领事马继业呈送了有关俄、德、法等国政府正加紧向中亚腹地、丝路沿线派遣考察团、探险队的紧急情报,惊动了有关当权者之后,才终于在1905年12月27日批准了他的第二次探险。

1906年6月8日,斯坦因抵达南疆重镇喀什噶尔,获悉他的竞争对手,德国人范勒柯克早已到那里等候领队格伦威尔德时,心里十分不安,唯恐他们捷足先登。其后得知德国人此行的目标,主要是库车的伯兹克里克和吐鲁番的喀喇和卓等地,这才稍感放心。但当他听说另一个令他担心的竞争对手,法国人伯希和打算在1906年春从巴黎出发到新疆时,又激出了一身冷汗。

在印度政府和大英博物馆提供的经费支持下,第二次进入新疆的斯坦因,在喀什噶尔做好了准备后,随即到达和田,在驻军“按办”(掌理该地军政的办事大臣)唐大人协助下,再赴几年前他曾经发掘过的尼雅,对41处遗址进行了一番扫荡,并派人将掠获的大量文物送去喀什噶尔英国领事馆。

而他则继续东进,赶赴若羌。趁着冬季来临,在当地雇用了50名工人,准备了可供5周的粮食和水(冰块),动用了若羌县城当时仅有的28峰骆驼和30头毛驴,整整走了11天,才在12月17日进入楼兰故城。让他深感庆幸的是“到处都见不到法国、德国人的影子,因此,在从和阗出发1000英里的赛跑中,是我取得了第一名”。这算得上是一个“超级大盗争先赛”的吉尼斯世界纪录吧!

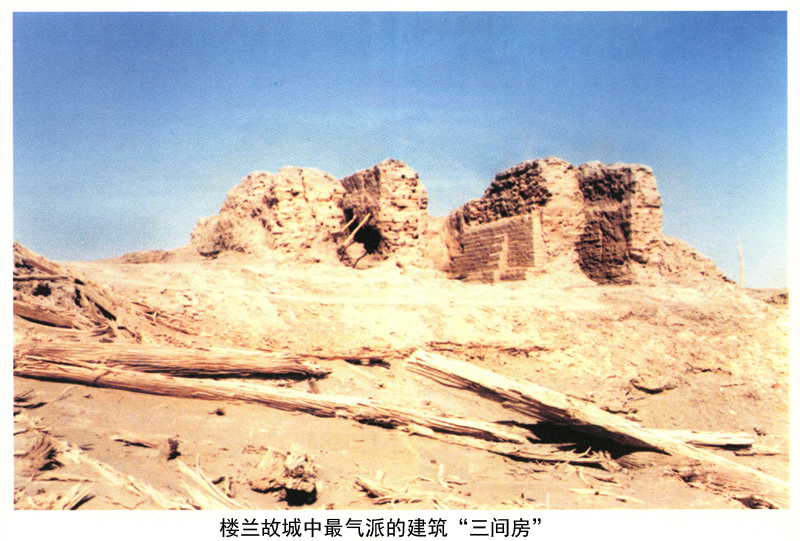

斯坦因指挥工人在楼兰故城挖了11天,发掘了佛塔稍南的一处建筑遗迹(今已不见踪影),发掘了位于佛塔西南的魏晋西域长史府(三间房)故址等,按他的自供是“我们清理的一连串遗址所得到的,要比我据遗址的数量或保存完好的程度所期望的还要多……构成主要遗址的在一打左右房间中,每间都出土有丰富的文书……仅一个巨大坚实的垃圾堆中,就有两百多件写在木片和纸上的汉文、佉卢文……所有艺术品和丝织品与尼雅发现物有着惊人的相似,犍陀罗风格在所有的木雕中颇为流行”。

[斯坦因对文物的追求,可以说是欲壑难填,斯坦因对楼兰故城的盗掘,可以说是贼心不死。]

1914年2月,贪得无厌的斯坦因又雇用了40名工人,配备了26峰运送粮、水的骆驼,再进楼兰故城。除对上次未及清理的居住遗址及搜索未净的垃圾坑进行了一次深入彻底的狂挖深掘外,又对古城东北的一些汉代居住遗址及墓地进行发掘,搜获了不少色彩斑斓的汉代织锦等文物。他在给友人的信中说:“人们发现一块古代墓地。墓穴中满是出乎意料的遗物,有各式各样的生活用品和陈腐的衣裳……美丽的丝绸、织锦、刺绣,还有地毯和各种布匹。这些收获会使你眼花缭乱。我认为,它们是东汉时代的东西……这么多美丽的图案和色彩的织物重见天日,意味着纺织艺术的历史翻开了新的一页。”

时隔66年之后,1980年,我国新疆考古所考古队,才对斯坦因发掘过的那“一块古代墓地”进行清理发掘,又从这座保存相当完好,所幸只是其中段曾遭斯坦因盗掘的东汉墓葬中出土了大量珍贵文物,有的织锦甚至可与斯坦因盗走的部分相拼合。但令人扼腕叹息的是,如此珍藏千年的织锦在重见天日后,竟遭分离于两地,也不知何年何月才能物归原主,完整弥合。

再一位盗掘楼兰故城文物的重要人物,是日本大谷探险队的桔瑞超。

大谷探险队是由日本天皇的内弟,西本愿寺第二代法主大谷光瑞以“佛迹巡礼”为旗号组成的探险队伍。这支队伍在与英、俄、法、德等国探险队争夺丝绸之路珍贵文物的斗争中,曾先后从南、西、东、北各方窜入新疆、甘肃等地活动,行动诡秘,行踪飘忽,行为狡诈。

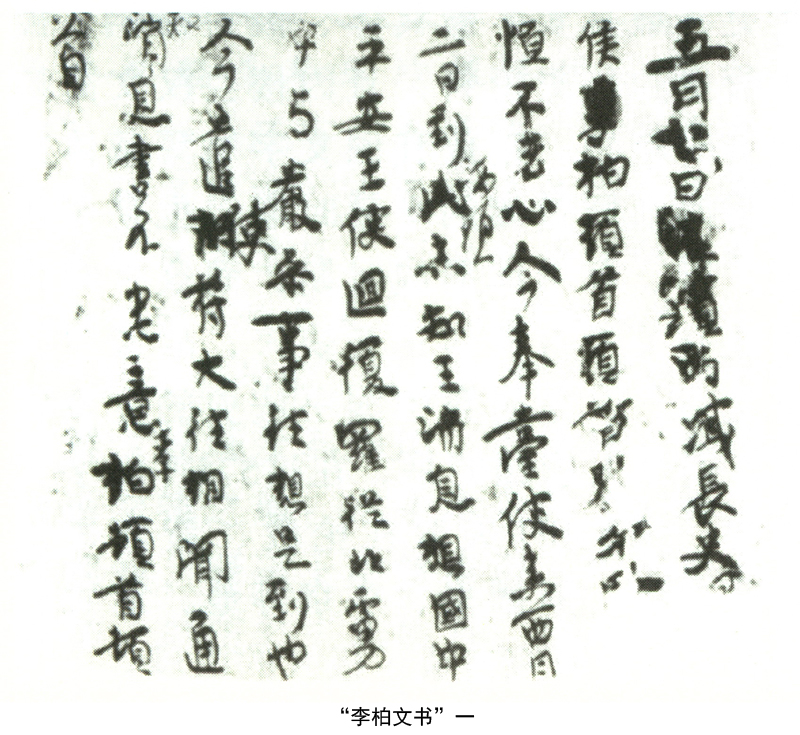

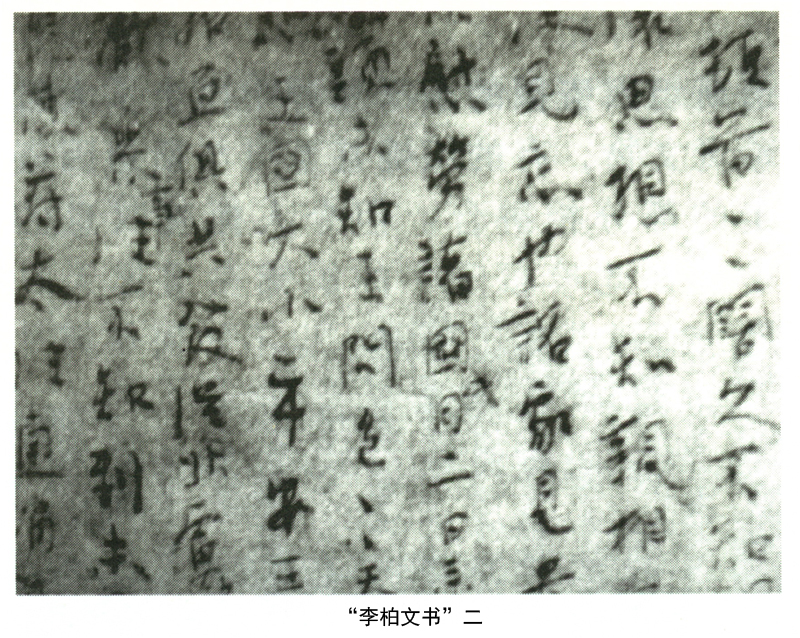

桔瑞超的公开身份是僧侣,但沙俄特工指他是日本帝国海军军官。他于1909年2月进入楼兰故城盗掘,取走了不少珍贵文物,其中最重要的是“李柏文书”,是前凉西域长史李柏写给焉耆王龙熙的两件信稿。这两件信稿,是反映公元4世纪二三十年代新疆东部地区重大历史事件的重要文物。遗憾的是他始终没有说明此文书准确的发现地点,以致引起争议。他曾透露“李柏文书”得于西域长史府“三间房”墙缝之中,但经再三仔细考察否定了这种可能。

1910年12月他再闯楼兰后,曾记述说:“我在这个沙漠中发现了一座埋没的城址。这座城埋在沙中已经历了数百上千年,在这座埋没的城址中没有任何人来过的痕迹。我断言自己是第一个叩开这座神秘大门的人。”但再度令人遗憾的是他依然没有说明这座古城遗址的状况和所在的位置,又给世人留下了一个谜团。

楼兰故城揭秘百年来:

瑞典人斯文·赫定于1900—1901年,1929—1935年间两探楼兰,盗掘走楼兰汉字文书157件;

美国人亨廷顿于1905年率探险队进入楼兰故城;

英国人斯坦因于1906年和1914年两度去楼兰故城大肆发掘,第一次盗掘楼兰汉字文书201件,第二次盗掘楼兰汉字文书103件;

日本人桔瑞超受大谷光瑞的派遣于1908—1909年,1910—1911年两进楼兰故城,盗掘楼兰汉字文书49件。

而我国考古工作者,除在1980年由侯灿教授在楼兰故城发掘,发现65件楼兰汉字文书外,至今30年里,楼兰考古工作几乎陷于停顿。由于新资料十分匮乏,致使对楼兰的研究,基本上停留在20世纪80年代末、90年代初期的水平,研究难以有所突破。

在楼兰故城出土的全部575件汉字文书中,有木简文书437件,纸质文书162件。其中有绝对年代的48件,所记年代有曹魏时期的嘉平、景元、咸熙,西晋时期的泰始、永嘉和前凉时期的建兴等,上起嘉平四年(公元252年),下至建兴十八年(公元330年)。它不仅是研究中国古代历史、丝路文化史、中外交通史,楼兰鄯善史、西域史及魏晋前凉断代史,最真实、最具体、极为稀罕、极为珍贵的历史资料,且因楼兰汉文简纸文书的使用,正值我国文字书写载体由木简向纸质过渡的交替时期,也是今体正、行、草书体形成时期,而这一时期内地有关考古资料正有缺失,故楼兰汉字文书,又是研究中国书法史的宝贵资料。但令人遗憾的是,在这575件汉字文书中,有510件失散在伦敦、斯德哥尔摩、首尔、新德里、东京等地,对我国的楼兰考古研究造成了极大的困难。

“梦幻之都”荒凉破败

[楼兰揭秘又过去百余年,这座沉没千年又经千年风沙摧蚀的“梦幻之都”,如今还有什么遗存?还能展示它当年的风貌吗?由于环境艰险,又是国家文物保护禁区,所以这座神秘的故城至今仍留下许多悬念,引得世人关注。]

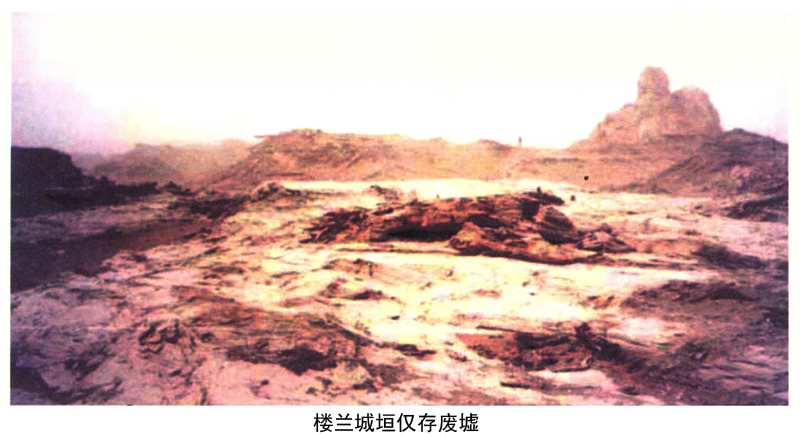

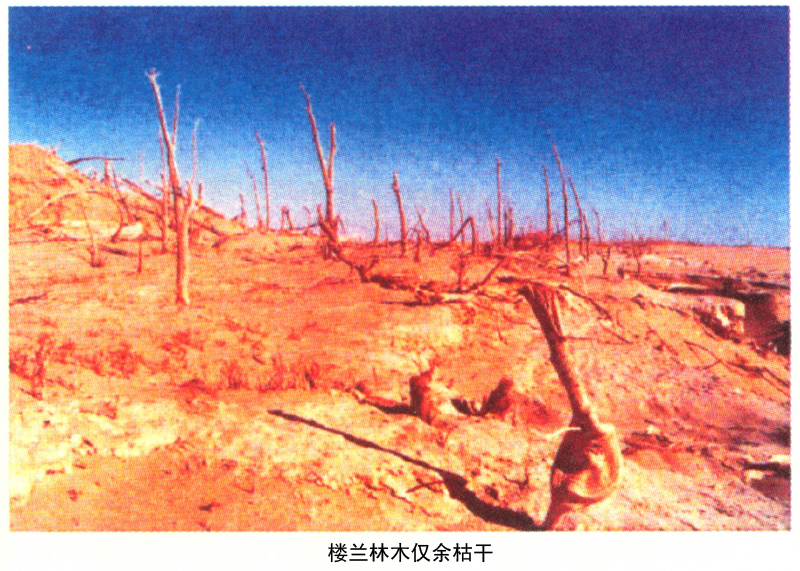

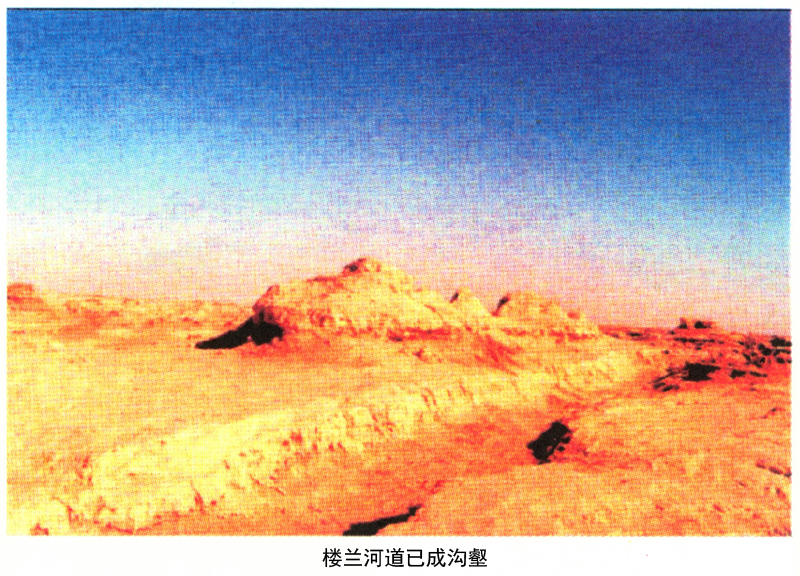

两千多年前,汉晋时期名震丝绸古道的楼兰故城及其周边,曾是林木葱茂,河道交错之地:水中木舟游弋,林边牛羊嬉戏,驿道上驼铃声声,市街里商贸繁荣。但历经千年岁月,如今河道已成沟壑,林木仅余枯干,驿道早已无影无踪,城垣已遭黄沙掩没,故城遗址已是死一般沉寂的一片废墟。

楼兰故城遗址,位于东经89°55′22″,北纬40°29′55″处,是1988年国家公布的第三批全国重点文物保护单位,是一座周长约1316米的方城。建筑面积约11万平方米,如包括其周边,则应在100平方公里左右。

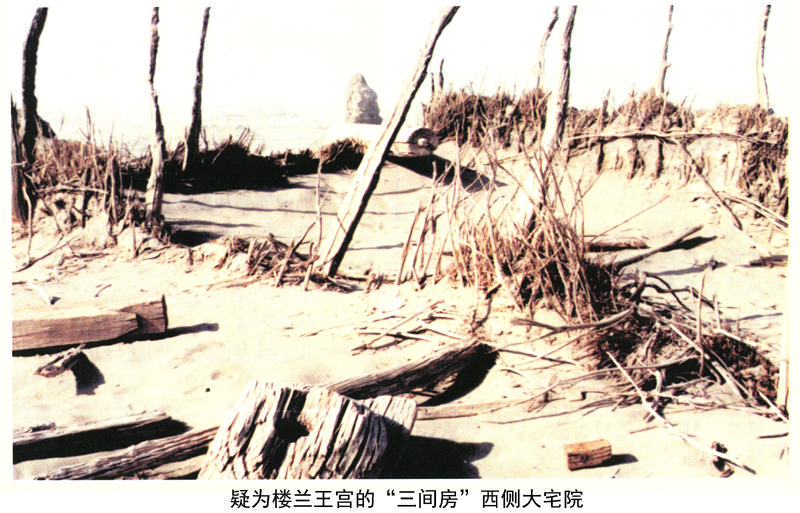

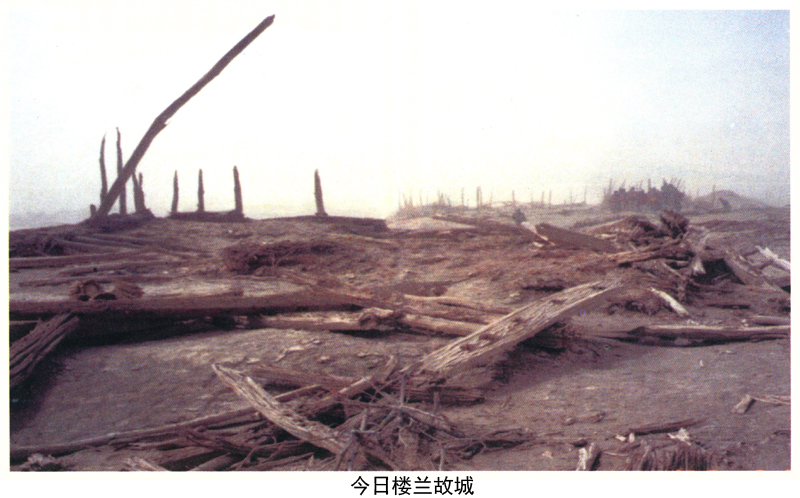

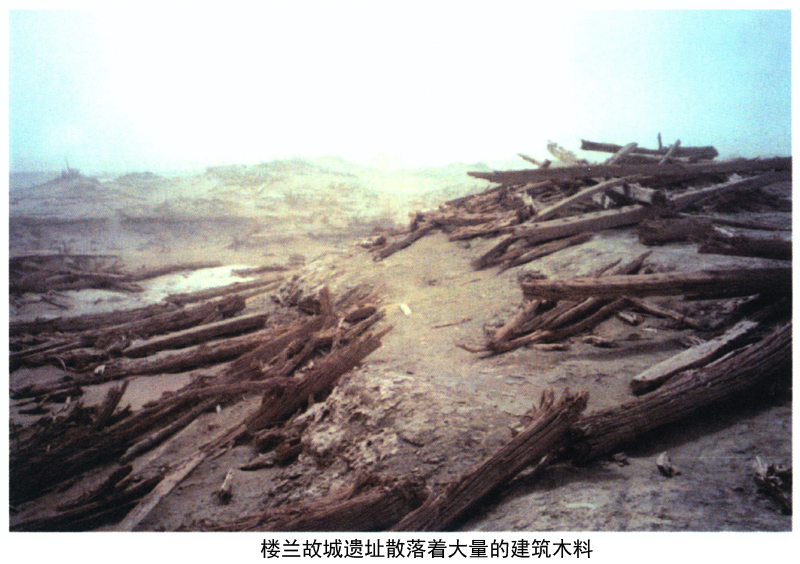

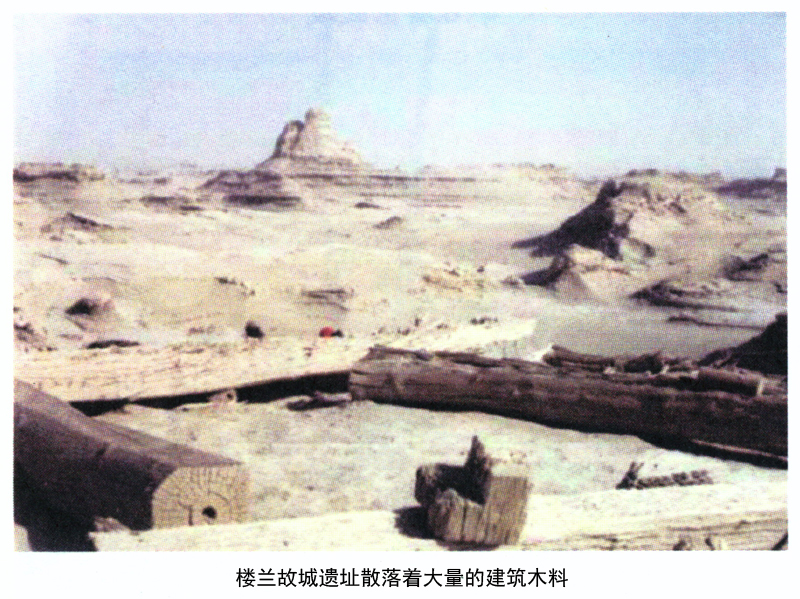

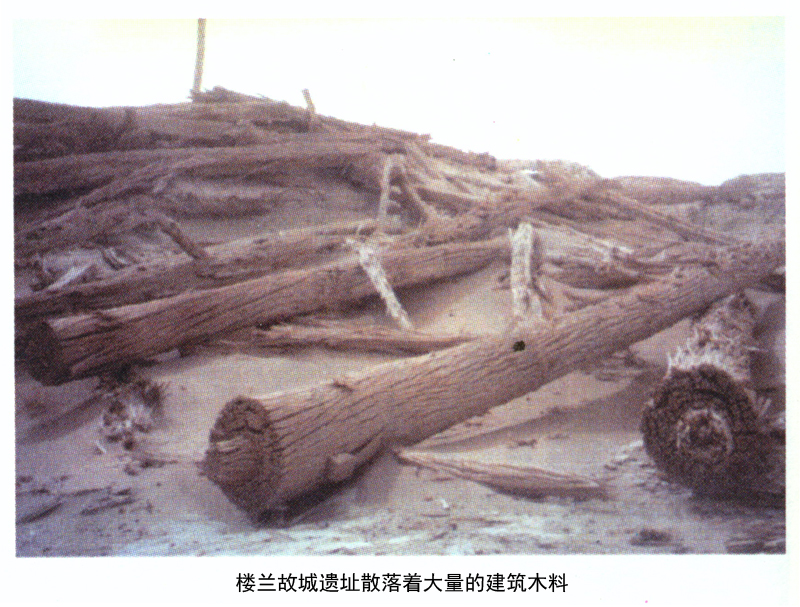

在楼兰故城发现之后又经历了一百年风沙吹蚀的这座千年古城,如今已是残柱断壁,破败不堪:黄土夯筑的城垣多已坍塌,只剩下残基断断续续地连接着,虽在南北各有一处缺口好像是相互对应的两座城门,但已没有往日戍卫王城的雄姿。孔雀河尾闾一条小小的支流由故城西北流入,斜向穿越城区南流,将故城划为东西两区,东区留有宗教建筑遗存,西区多为官舍和民居。故城内,占地面积约108240平方米的屋宇房舍早已塌毁:遗留下的最高建筑是一座建于东区的,残高10.4米,其造型深受古印度佛教影响的覆钵式塔顶、方座基圆柱形佛塔;仅存的最气派的房屋,是位于城西区高地上的魏晋时期西域长史府官署遗址“三间房”;散布在四周的是一片片房舍残基和一堆堆建筑木料。这些木料中,有数十根长逾4.65米至5.3米的粗大木梁、木柱,有直径达40—50厘米的圆形柱础,特别是梁、柱上的精美雕花,木栏上艳丽的朱漆,无不显示出当年繁荣兴盛的这座虽然很小,但却十分精致的西域王城是何等的宏伟、豪华、气派和充满异域风情。

楼兰故城既然曾是一座王城,是楼兰王国国都,那楼兰王的宫廷还存在吗?对此,中外考古专家们历经百年探查,均未得结果,以致只能分析推测,在公元前77年楼兰国更名鄯善,迁都阿尔金山下的扜泥城后,留在楼兰城的王宫,很可能是被汉晋时期的西域长史府顺理成章地利用了。因为西域长史府遗址“三间房”虽很简陋,但那毕竟是两千多年前留下来的楼兰故城中最气派的建筑,显然在当年那就是最豪华、最高贵的屋宇了。加之在“三间房”西侧的一片以立木为柱,以红柳、芦苇为芯,抹泥、粉刷而成的有主室、附室,有厅、有廊,有庭园、有果木的大宅院,很可能就是国王的宫室,从而补充了“三间房”疑为楼兰宫廷的见解。

人们心目中的西域古国王城,如今已是一派荒凉破败。楼兰故城以其神秘的魅力把天南海北的人们诱惑而来,却又只能让人们黯然神伤而去。没有昔日金戈铁马、刀光剑影的争斗;没有当年丝路骆铃,商贾竞逐的繁荣;看不见往日雄伟的王宫,唯余残墙断壁;听不到昔时悠扬的笙歌,只有凄切的风声。这就是今日楼兰故城。

1999年,在临近发现楼兰故城百周年之际,国家文物局虽曾拨专款40万元,用于对破败不堪的故城遗址进行维护。但由于这里地处偏远,条件十分恶劣,施工成本极高,40万元投入,仅对其标志性建筑“三间房”、“佛塔”的残损部位进行了简单的维护加固。

2002年12月,国务院领导同志对楼兰故城遗址的保护作出批示,要求抢救这些不能再生的古文物。国务院专门拨款100万元,用于对楼兰故城的抢救性保护工作。新疆文物局运用这项专款在若羌、尉犁设立了常年性文物保护站,在楼兰建立了流动文物保护站,除在适于进入楼兰的季节加强巡逻外,又从远处运去材料为楼兰故城遗址修筑铁栅栏,以防止汽车进入,压坏遗址,造成损毁。凡此种种,虽不失为有益的举措,但车不进去人进去,也难免古城不致遭殃。

看来“杯水车薪”的投入,除了小修小补,也难有什么大的作为。比之那些“雄心勃勃”动辄几亿、几十亿,去“复秦”“追汉”、“仿唐”,“仿宋”打造一些不伦不类的仿古奇观,甚至编造故事,夸大传闻,无论善恶,混淆是非,曲解历史,争夺祖先,欲图“野史”谋利,欲借“先人”发财,热衷于“政绩工程”,去搞一些“宏图”巨作,还不如老老实实,平心静气地在保障发展,关心民生之余,分一点财力、人力去关注一下祖先留下来的历史遗产的保护,让那些饱经沧桑,记录着中华民族历史信息的、不可再生的文物,不至于久藏于地下继续损毁,或永遭埋没。

年复一年,如今楼兰故城遗址基本上保持着百年前再现又遭劫难后的原来模样,只不过愈显衰老、颓败,依旧冷清、沉寂,地面上的建材遗物越来越少。这些散落、堆积的大件木材,都是历千年而不朽的胡杨木,它们是被人盗走,或是遭私自闯入的游人烤火烧毁了,均不得而知。历经千余年,至今遗物不多的故城,面对无休无止的劫难,真是欲哭无泪。对这样累受风沙摧残,常遭人为破坏的大面积的历史遗存应如何加以保护,确实是一个既迫切又棘手的课题。

许多专家、学者以他们的远见卓识,竭力主张应迅速对古丝路所经的罗布荒漠进行一次全面的考古普查,划分区域,对重要的文物区域要设立重点保护区和禁区;并强调要先考古发掘,后展开旅游,以减少人为的损毁、以防止岌岌可危的古文化遗存过早地消失。

走访楼兰,心中似有一种难以言表的酸楚与惶惑,面对风沙的岌岌可危,面对盗墓贼的猖獗,面对楼兰考古的停滞不前,神秘的楼兰故城更透出几分凄凉、几分孤独,听着凄厉风声,楼兰似在悲泣,看着沙尘飞扬,楼兰似在求助。置身此情此景,人们只能为之哀叹:“雾里看花觅楼兰,楼兰蒙尘梦正酣。万顷黄沙沙无语,千年隐秘谜千年。断墙残垣难陈词,佛塔无言向苍天。期盼长梦有醒日,细吐真情在人间。”