[一两千年前,无论西出玉门走丝路北道,还是惜别阳关闯丝路南道的人们,曾将此段行程描述为无比荒凉,极端干旱,空旷处边,空寂难耐,危机四伏,恐怖万状的绝域之地。时至今日,这段丝绸古道最困难的西域段又是什么情景呢?]

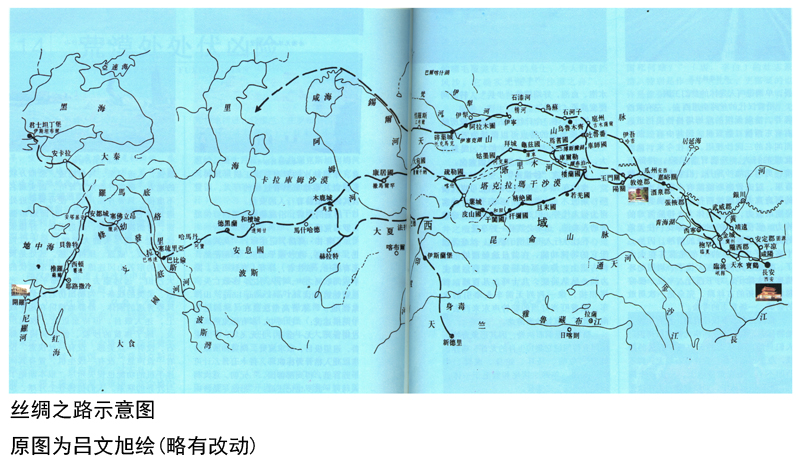

丝路三道通西域

自张骞凿空西域和其后对匈奴的战争取得胜利后,汉代所开辟的出敦煌通向西域的丝绸之路,逐渐畅通。这条通路,在汉时有二道,至隋代有三道:(见后附图)

两汉时期,北道(后改称中道):出玉门关,经车师前王庭(即高昌,今吐鲁番西),过焉耆、乌垒(今轮台东)、龟兹(今库车东)、姑墨(今阿克苏)、疏勒(今喀什),越葱岭(今帕米尔),到大宛(今塔吉克斯坦费尔干纳)、康居(康国,今乌兹别克斯坦撒马尔罕),再向西南,过安息(今伊朗),到大秦(即罗马帝国,在今地中海一带)。在我国境内,大致是先沿天山北麓再转由天山南麓西去。

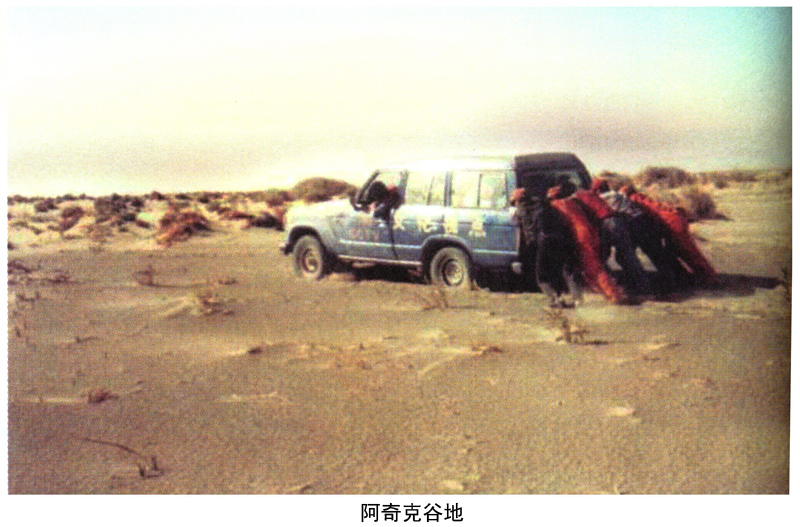

南道:出阳关西行,过白龙堆沿阿奇克谷地西进,经楼兰(在罗布泊西,后改名鄯善,在今若羌)、且末(今且末西南)、于阗(今和田南)、莎车等地,越葱岭,至大月氏(今乌兹别克斯坦阿姆河流域中部),向西可去条支(今伊拉克一带)、大秦等国;向南经吐火罗(今阿富汗)到身毒(今印度)。在我国境内,大致是穿过罗布荒漠后,沿着塔克拉玛干沙漠南缘西至帕米尔高原。

两汉以后开辟了新北道:出玉门至伊吾(今哈密),经蒲内海(今巴里坤湖)、车师后王庭(今准葛尔盆地东南)、弓月城(今霍城一带),渡伊犁河、楚河,向西过碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克附近),沿咸海、里海北抵东罗马帝国君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布尔)。在我国境内,大致是沿天山北麓西行而至中亚。

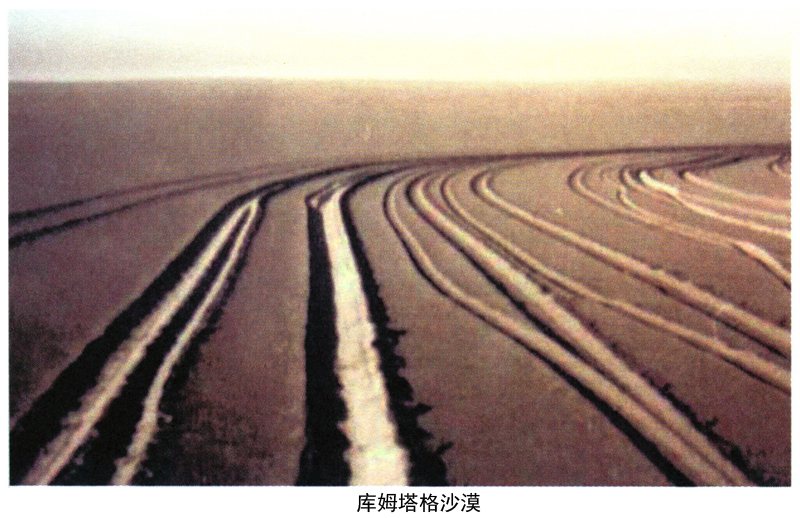

这条在人类文明史上被誉为“欧亚大动脉”、“人类文化运河”的古老的国际商道,在其开通的早期,因匈奴的阻挠,新北道尚未疏通,故往来西域的使节、商旅、僧侣、行人多走中道、南道,而纵横三百多公里的库姆塔格沙漠,干旱缺水的罗布荒漠正横亘其间,不仅以其艰难煎熬着过往的行人,而且以其凶险威胁着行人的安全。

出玉门关后,沿疏勒河古道西行便进入罗布荒漠了。

《隋书·高昌》记述称:“从武威西北,有捷路,度沙碛千余里,四面茫然,无有蹊径,欲往者,寻有人畜骸而去。路中或闻歌哭之声,行人寻之,多致亡失,盖魑魅魍魉(读chī mèi wǎng liǎng,山泽鬼怪)也。”东晋高僧法显在《佛国记》中则描述说:“沙河中,多有恶鬼热风,过则皆死,无一全者,上无飞鸟,下无走兽,遍望极目,欲求度处,则莫知所拟,唯以死人枯骨为标帜耳,行十七日,计可千五百里,得到鄯善国。”元朝,意大利人马可·波罗也记述道:“沿途尽是沙山沙谷,无食可觅,禽兽绝迹。”

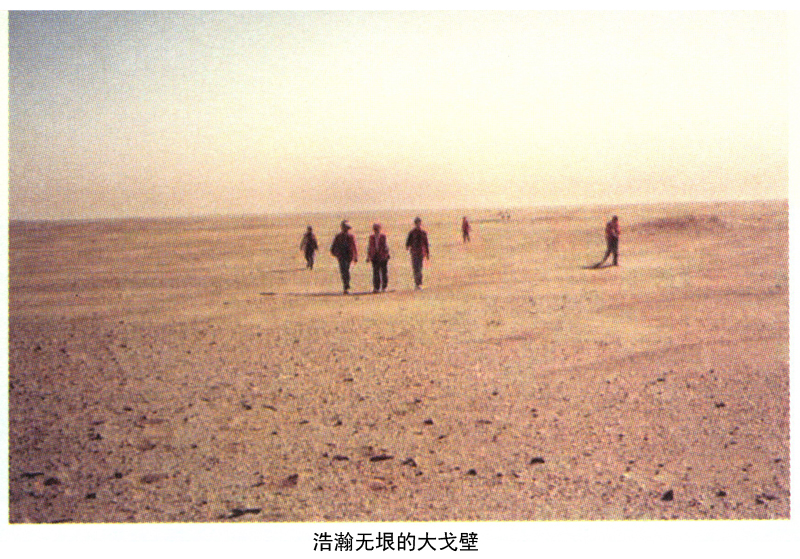

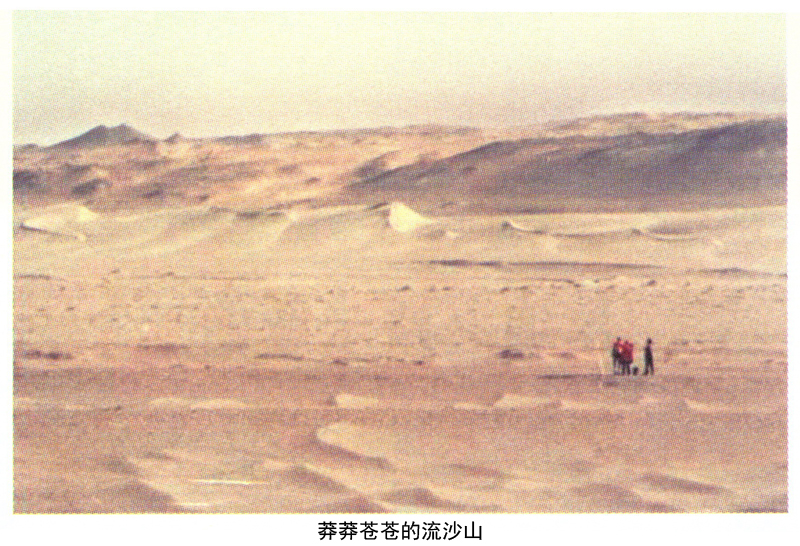

罗布荒漠这片早期丝绸古道必经之地,一直被古人描述为地域广阔,流沙覆盖,人迹罕至,鸟兽绝迹,恐怖万状的地方,确实并非危言耸听,而实属名不虚传。只要身临其境,便可看见近处遍地是色泽暗褐的砾石,时而坦坦荡荡,时而高低起伏,无边无际,好像永远也走不到尽头的大戈壁,给人以荒僻、枯寂、威逼、压抑之感。远处是黄澄澄的形若山冈连绵,状似海浪起伏的大沙山。远远望去,虽然那平滑、光洁、柔美的线条,勾勒出仿着妙龄女子风姿秀逸的胴体,静静地横卧在地平线上,迷人眼目。但待至近处,视线所及,除了焦黄的沙粒,便是灰褐的砾石,没有一点美感,没有一丝快意,没有一点声息,没有一线生机,置身其间连手机的功能也丧失殆尽,根本断绝了与外界的联系。人们仿佛登上月球,步入绝境,闯进了一个时间停滞、空气凝固的世界。误入了一个视觉为神奇所笼罩,头脑为恐怖所挟持,空旷得令人生畏,单调得叫人发怵的梦幻王国。

沿着汉代的丝路南道西去,左有黄沙莽莽,浩瀚无垠的库姆塔格沙漠挡道,右有东西横亘数百里,因其中有三断石而闻名的三陇沙梗阻。古往今来,途经此道的行人,只能冒着风险,排除万难,勇闯三陇沙雅丹,沿着东西绵延数百里,过去曾断断续续有少数泉水出现的阿奇克谷地继续西行。但这确实需要坚定的毅力,强壮的体力,排除万难的魄力,忍受伤痛的耐力,需要一往无前的勇气,需要挑战自我的精神。因为二十多万平方公里的罗布荒漠实在太大了,穿越的距离实在太长了,周围的环境实在太险了。对于西行人来说,要穿越前人开拓的古丝路,完全是一次勇敢的尝试,一场意志的考验。

荒漠之中,不仅没有路,没有地貌、地物标志,有时连东西南北都难以辨识。人们只能向着遥远的天边按自己选的路线,急步迈向目标。走在砾石地上,脚下凸凹不平,走在黄沙地上,一步一个深坑,走在枯树丛中,如踏荆棘,走在盐壳地上,如履刀刃,走在柳冢群中,如闯墓地,走在雅丹丛中,如入魔境。一天走下来,人们的脚上往往会磨出大泡、小泡,水泡、血泡,好端端的“步兵”,转眼间便变成了“泡兵”。

综上所述,今日丝绸古道西域段所经罗布荒漠地区的特点可以概括为三大、三少,即地域太大、风沙太大、温差太大,植被太少、水源太少、人烟太少。

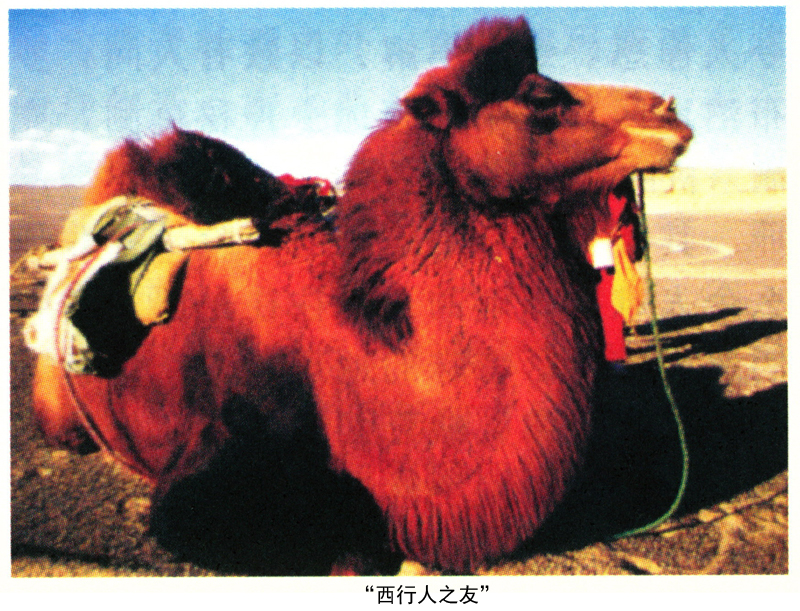

西行之友“沙漠舟”

也许有人问,不是还有骆驼可以代步吗?是的,“沙漠之舟”步态平稳,确实可为行人代劳,但对初次骑乘骆驼长途跋涉的人来说,也未必就是一种享受。

不过外行人不习惯于骆驼,丝毫无损于它的特殊功能,在昔日途经西域的丝绸古道上,作为军旅辎重、客商运输主力的一队队骆驼,几十峰、几百峰,首尾相接,像一列列无需车头牵引的火车,踏着叮当叮当的驼铃声东来西去、南上北下,宛如沙海游龙。

骆驼性温驯而执拗,因其形象奇特,民间有传闻说它集12生肖的龙首、鸡脖、鼠眼、兔嘴、马耳、蛇身、虎臂、牛腰、狗腿、羊蹄、猪尾和猴毛于一体,故有“神驼”之美誉。

骆驼是人们迁徙、驮载的运输主力,是大漠行人忠实可靠的伙伴。行进在沙海中的骆驼,不仅能忍饥耐渴,而且能辨别方向,它灵敏的嗅觉能顺风嗅出几十公里外的水源,它构造特殊的眼睛、鼻子、耳朵,能遮挡、排除沙尘,它宽大的蹄子,迈步流沙,如履平地,翻越沙山,如浪里行舟,它在遭遇狂风时,还会从容不迫地卧倒在地,围成一圈,组成屏障,伸开长长的脖子,将脖子下的嗉毛覆盖在主人的身上,为人们遮挡风沙。它确实无愧于“沙漠之舟”“西行人之友”的称号。

据悉,野生双峰驼在世界上已几尽灭绝,其数量比国宝熊猫还要少。如今,只有在丝路南道途经的“阿尔金山野骆驼保护区”偶尔才能见到它的尊容。

凶险四伏古丝路

走过戈壁,穿过沙海,闯过雅丹,一路西行,总让人感到足下那片广袤、荒凉、贫瘠、单调的荒漠,虽不乏神奇绝妙、多姿多彩的景观,但行走在这无市井之喧嚣,无鸟兽之呜叫,死寂得令人心惊、令人恐惧的荒野里,人们的心里总是影影绰绰地闪过一阵阵的不安。因为在这片旷野里,处处隐伏着凶险,时时暗藏着杀机,古往今来,在这条闻名中外的丝绸古道上,不知困倒过多少商旅,吞噬过多少行人?难怪古人多有感叹:“人生莫作远行客,远行莫宿黄沙碛。”(唐,戴叔伦)。基于时代的不同,古人的这些感慨,多少有些消沉、有些畏缩、有些伤感,似乎缺少“双双掉鞭行,游猎向楼兰。出门不顾后,报国死何难?”(唐,李白)的壮志豪情。特别是作为中华儿女,更需要的也许是像张骞、班超、傅介子那样“明知山有虎,偏向虎山行”,“行者无疆”,无所畏惧,越是困难越要闯,越是凶险越向前的那种顽强、勇敢、拼搏的精神。

穿越丝路南道,行经横过罗布荒漠迢迢数百里的西行路上,天苍苍,野茫茫,风萧萧,沙荡荡,极目四望,不是滚滚沙海,便是茫茫戈壁,人若孤行其间,前无行者,后无来人,倘有不测,求告无门,呼叫无助,无不陷于绝境。这里,且不说几千年来在这段危机四伏的险道不知吞噬了多少西行人,断送了多少人的鸿鹄志,仅据近代零星资料:1949年,一架自重庆飞乌鲁木齐的飞机,在鄯善县上空失踪,直到1958年,在罗布泊东部盐壳上发现该机的遗骸和已死的机上全部成员。

1950年,解放军剿匪部队的一位警卫员,骑马冲出重围后失踪,竟在1982年,在远离事发地百余公里的罗布泊南岸红柳沟找到他的遗体。

1976年7月3日,新疆地矿局第一区调大队9分队一辆运送物资的汽车,在罗布泊以北失踪,其后在鄯善县南沙山找到时,车上3人已全部渴死。

1986年,著名科学家彭加木在罗布泊东南沙井子附近失踪,至今渺无音信。

1990年,哈密有7人乘一辆客货小车去喀拉和顺戈壁及罗布泊找水晶,一去不返。两年后在一陡坡下发现3具坐卧的干尸,与汽车相距约30公里,其他4人下落不明。

1995年夏,若羌县米兰农场一职工带亲属2人,开一辆北京吉普去罗布泊探宝不归。其后在离楼兰约17公里处发现2人尸体,汽车完好,水、汽油不缺,另一人不见踪影。

1996年6月,著名探险家余纯顺在罗布泊西北遇难……

一次次意外发生的灾难,令人惊恐、令人惶惑、令人不解,以致有人问,罗布泊地区真是中亚腹地上神秘莫测、充满杀机的又一个“百慕大三角”吗?

其实,罗布泊地区的凶险,并非什么令人难以理解的,而往往是遇难的人们忽视该地区特殊的地理环境,违背客观的自然规律,缺乏必要的自我保护措施,或由于事发突然举措不当、行为冒失,或因为遭遇意外所致。

因为前面已经提及,罗布泊地区的特点是:地域十分辽阔,地貌十分复杂,环境极端荒凉,四季风沙肆虐,夏季气温极高,地表滴水无存。只要人们对它有科学的认识,对它的特点有足够的重视,既不轻“敌”,也不畏“敌”,有针对性地进行合理的准备,避开酷暑季节,避开季风天气,安排有经验的向导,备足充足的饮水、食物,配备必要的通讯、定向设备,带上精确的地图。令人闻之变色、担惊受怕的意外,也是完全能够避免的。

丝绸古道西域段的罗布泊地区,虽然环境恶劣,旅途艰险,危机四伏,令人恐惧,但由于那里有千年难解的秘闻诱惑,有万般神奇的魅力吸引,有五光十色的大漠风光,确实是一处习史访古、探秘解谜、效法前人、抒发豪情、垂炼意志、磨励精神、挑战极限、考验体力、启发智力、开拓视野、增长见识、寻找刺激的实践之地,是行者无疆,勇者无畏的行动之地。

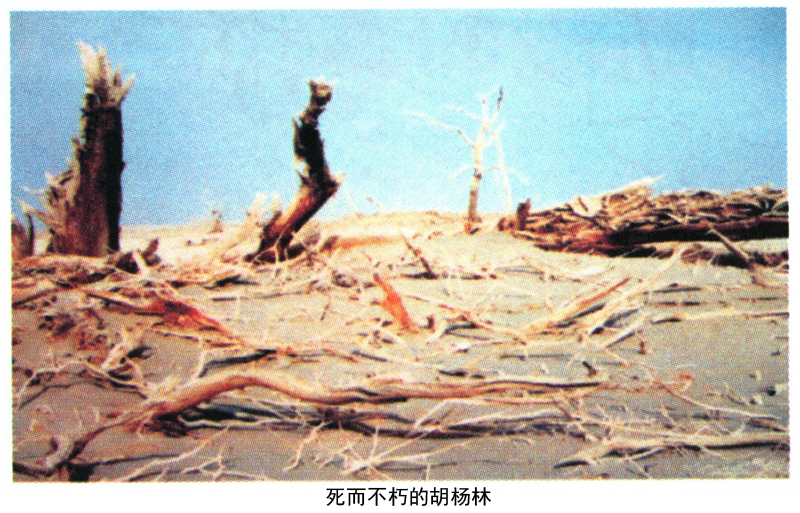

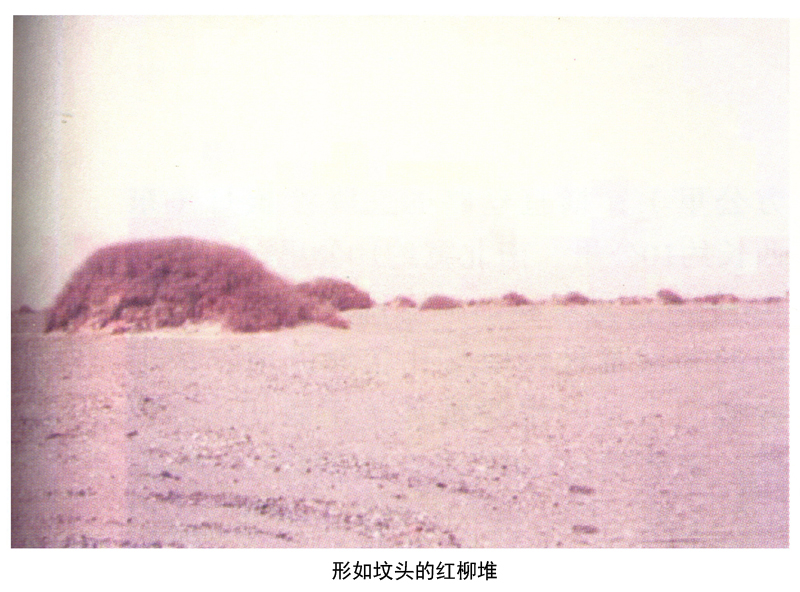

罗布荒漠中丝路南道所过之处,除有浩瀚无垠的大戈壁,莽莽苍苍的流沙山,千奇百怪的雅丹群之外,在西行必经的阿奇克谷地,还有散散落落的草木丛,形如坟头的红柳堆(又称柳冢),或生或死的胡杨林,雪水冲积的花泥滩,无边无际的芦苇荡,板结坚硬的盐膜地……穿行其间:有时四野开阔,景色别致,令人目不暇给;有时似乱阵迷宫,让人难辨东西。那危城紧锁,巨龙乱舞的魔鬼城,铺天盖地,排山倒海的流沙山,大大小小、高高低低、状如千万座古墓的红柳堆,密密匝匝、连绵不绝、遮人视线的芦苇丛,凹凸皱裂,坚硬如冰凌的盐膜地貌似坚实,而深积淤泥的盐碱泽……看似平平静静,实则险象环生。

变幻莫测,多彩多姿的荒漠,在天气晴好,风和日丽时,好像一位清纯靓丽,风姿秀美,胸怀开朗,爱意无限,既宁静又温顺的太平公主,笑迎四海嘉宾,处处呵护着过客的安全。但在飞沙走石,风云突变时,又像一个桀骜不驯,面目狰狞,既凶悍又暴虐的混世魔王,时时威胁着行人的生命。人们穿越其间,偶尔见到千百年来魂断丝道,至今仍曝晒在阳光下,刺人眼目,动人心魄的白骨,似乎是在表达他们事业未竟,肉身虽逝而铁骨铮铮的雄心,宣示他们“青山处处埋忠骨,何必马革裹尸还”的壮志。而在日落西山之际,不时又会见到一串串酷似人头骷髅的骆驼蹄印,恍若引路的标志,真不知要将后来人引向远古还是引向何方。历经两千多年岁月,如今遗存于世的就是那浩瀚无边,四野茫茫的地形,那无显著地物标志,难辨方位的地貌,那不见一口井泉,干得像要冒烟似的戈壁荒漠,那不见飞鸟走兽和往来行人,死一般静寂的丝绸古道。

光怪陆离“雅尔当”

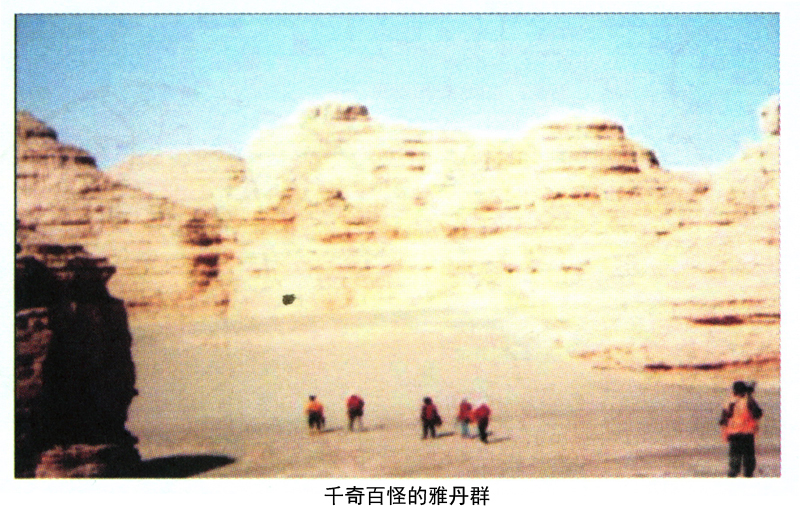

[在丝路南道穿越的罗布荒漠中,最神秘、最别致的地貌要数闻名遐迩的雅丹(又称“魔鬼城”)了]

亿万年沧海桑田,大自然的鬼斧神工,造就了像云南石林、贵州溶洞、湖北天坑、张家界石峰等千姿百态的特殊地貌。而在古丝绸之路穿越的“荒凉如月球”的罗布荒漠中,多处林立的雅丹,更以其地处“连魔鬼和神仙也很难进去”的“死亡之海”中,令世人难得一见,而更具诱人的魅力。

“雅丹”是维吾尔语“雅尔当”的译音,其意为“陡峻的土丘”。

[我国的雅丹地貌分布在哪里?]

我国的雅丹分布最大的一片在青海柴达木盆地西北,而在新疆,除罗布荒漠雅丹数量最多、面积最大、千姿百态,最为雄奇壮观之外,在克拉玛依市东北的乌尔禾,吉木萨尔县的北沙窝,奇台县西南沙漠中,哈密市五堡乡以南等地也有分布,均贯以“魔鬼城”之称,而闻名于世。

丝绸古道所经罗布荒漠中的雅丹,形成于距今约25000万年的古生代二叠纪沉积岩层,由于沉积岩层层相叠,有的层位厚,有的层位薄,有的坚硬,有的疏松。在气候干燥,昼夜温差极大的荒漠里,白天烈日暴晒,晚上低温侵蚀,热胀冷缩,日复一日,致使岩层崩裂。地表风化破坏后,再遭突发性的洪水冲刷荡涤,或遭经常性的狂风剥蚀切割,或经风化、水蚀合力,历经千万年的雕琢,不仅形成了今日浑厚、雄伟、千奇百怪的特殊地貌景观,而且无时无刻不在发生着变化。老迈的在逐渐地消失,新生的在慢慢地形成,以至它的形态改变无不记载着岁月的沧桑,镌刻着历史的印痕。罗布荒漠神奇诱人的雅丹,真不愧是一位历经亿万年风雨的历史老人,他目睹过古丝绸之路几千年的兴衰,他记录着罗布荒漠亿万年的变迁。西行人行进在雅丹丛中,不时能听见一阵阵如泣如诉的呜呜风声,彷佛是这位沉默了亿万年的历史老人,在对难得一见的勇敢的探访者,低声宣泄他心中积郁已久的千言万语,深情叙述那地老天荒的世事沧桑。

屏障西域“魔鬼城”

罗布荒漠中的雅丹分布很广,其著名的有状如千万条白色巨龙蜷伏在浩瀚沙海中屏障西域的白龙堆雅丹(东西长约20公里,南北宽约80公里,面积约1000平方公里);横亘丝路的三陇沙雅丹(东西长约10公里,南北宽约10公里,面积约100平方公里);形似古国废墟紧邻罗布泊的龙城雅丹和地当孔雀河以南,护卫着楼兰古城的楼兰雅丹(东西长约40公里,南北宽约160公里,面积约1800平方公里)等,总面积约3000平方公里。它们既像是封闭于干旱荒漠中的迷宫,古战场上遗留的军阵,守卫西域的城堡,又像是记录大地变迁的信息库,是大自然精心设置的雕塑博物馆,堪称地上奇观,大漠绝景。

罗布荒漠是有名的大风区,自每年4月至9月常有狂风肆虐。一旦风暴骤起,飞沙走石,天昏地暗,日月无光,黑云压顶,四野迷茫。那些在平日里状如高塔、形似寺院、宛若城堡的大漠奇观,霎时间便幻化成光怪陆离、面目狰狞的一幢幢魔城鬼影,在疑似鬼哭狼嚎的风吼沙鸣声渲染下,阴气森森,恐怖万状。身临其境,如坠深渊,如陷地狱,令人心惊胆战,不寒而栗,以至新疆的哈萨克人敬畏地把雅丹称为“沙依旦克不希”,蒙古族人惊恐地将雅丹叫做“苏鲁木哈克”,其意思都是“魔鬼城”。所以有人针对雅丹地区诡秘多变、危机四伏的恶劣自然坏境,将它比作善于变脸的魔法大师,那是十分形象并富有想象力的。不过,当风平浪静之日,奇形怪状的雅丹胜景,更有其雄浑、壮丽、幽深、奇险之处,令人心醉,诱人神往,弄得人们似有不趁大好时光前去探个究竟,将遗憾无穷,抱憾终生之感。

横阻丝路“流沙河”

著名古典神话小说《西游记》中,描写了唐朝高僧玄奘法师在流沙河收伏沙僧的故事,说是岸上有一通石碑,上有三个篆字“流沙河”,腹上有四行真字云:“八百流沙界,三千弱水深。鹅毛飘不起,芦花定底沉。”翻开《大唐西域记》可知,玄奘在返国途中确实经过罗布荒漠地区。而此前晋代高僧法显著的《佛国记》不仅记载了“流沙河”的具体位置,而且对“流沙河”的环境作过生动的描述,只不过那并非指水流成河,而是形容流沙成河。

当年,玄奘法师渡过的流沙河在哪里?有人说是在哈密、鄯善之南的库姆塔格沙漠,又有人说是在横阻丝路南道的三陇沙一带。今日人们眼前的三陇沙雅丹群,在一行行高耸的土丘间,铺满了金灿灿的细沙,平静时,沙面波纹起伏,宛如一条条流淌的水溪,风起时,黄沙如浪,波涛滚滚,汹涌澎湃,势若万马奔腾,状似翻江倒海,如果它真是《西游记》说的流沙河,那它何止八百里!

穿越三陇沙虽然十分危险,但却是汉代丝绸之路的重要通道。看似桀骜不驯的三陇沙雅丹,在风平浪静时,自有威武、雄伟、神奇、秀丽的一面。这一片分布在三陇沙东部的雅丹,东西和南北宽约10公里,土丘高10——20米,高的可达200—300米,是由浅棕色的泥岩和沙岩组成的土丘。其形状:有似巨舰待发,有似大厦屹立,有似城堡,有似街巷,有似飞禽,有似走兽……千变万化,蔚为奇观,有人誉其为“小上海”,但也只能包围在万顷黄沙的“黄海”之中了!

“胡之大国”故龙城?

说起“龙城”,不禁令人想起王昌龄的诗:“秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”但诗中提及的龙城在今漠北塔果尔河岸,飞将军指的是曾与匈奴大小70余战的西汉名将李广。而以下述及的是位于库鲁克塔格山之南,罗布泊以北的“龙城”,而不是这首脍炙人口的唐诗中提及的,人们十分景仰的龙城。

对于南邻罗布泊的“龙城”,北魏郦道元在《水经注》中称:“龙城故羌赖之墟,胡之大国也。蒲昌海溢,荡覆其国,城基尚存而至大,晨发西门,暮达东门。浍其崖岸,余溜风吹,稍成龙形,西面向海,因名龙城。

对于郦道元之说,近代的专家、学者们对他称龙城为“羌赖之墟,胡之大国”多有微辞,虽疑其为轻信道听途说所误记,但又对他所指“龙城”是经水力、风力而形成的说法深表赞同。

西行千里,夜色茫茫,进入城墙高大,城门洞开的“龙城西门”。暗淡星光照映下的“龙城”披上了一层神秘的面纱,夜色朦胧中,但见“城楼”雄踞,“城墙”屹立,“佛塔”高耸,“楼阁”错落,“街巷”纵横,“广场”宽阔,气势宏伟,景象壮观,真令人有跨越时空,误闯西域古国,巡游王城之感。

直到天明,“龙城”露出它的真面目,人们这才发现原来“龙城”之中,并无任何建筑遗存,有的仅是地地道道的雅丹,只不过此处雅丹似比三陇沙雅丹显得更古朴、更苍老、更雄壮、更神秘、更广阔、更深邃罢了。穿行其间,随处均可见到大自然鬼斧神工的杰作:有的像大海击浪的鲸群,有的像江湖戏水的蛟龙,有的像荒原雄狮,有的像斑斓猛虎,有的像搏击长空的山鹰,有的像翩翩起舞的凤凰,有的像驮唐僧师徒横渡流沙河的神龟,有的像西天取经归来的金猴,有的像汉武帝赞口不绝的天马,有的像沙漠之舟的骆驼……真是千姿百态,巧夺天工。传说这些神奇的鱼龙鸟兽,是一群神通天地,气贯古今,变幻无穷的荒漠卫士的化身,千万年来,他们巍然屹立在大漠之中,无所畏惧地迎风沙,抗酷暑,斗严寒,坚定地忠于职守,护卫着“龙城”的安宁。

“楼兰公主”情永恒

据说,在罗布荒漠几千平方公里的雅丹中,最难得一见的是深居三陇沙闺阁中的“罗布美女”和隐逸于龙城“宫阙”中的“楼兰公主”。她们或静静伫候于万顷黄沙之中,或亭亭玉立于蓝天白云之下,风姿绰约、仪态万千,默默无语,含情脉脉,她们或是在等待征战未归的深闰梦里人?或是忠贞不渝地在期盼与她心心相印的异域情侣。那孤独的身影,那执着的神态,那寂寞的表情,往往令人心动,引人怜惜,甚而引得人神魂颠倒,浮想联翩。这些美女、公主的体态、风韵,虽可与长江三峡的巫山神女,云南石林的阿诗玛相媲美,但因其深锁于茫茫大漠的深闺之中,令世人难得一睹其芳容,而更令人倾慕,令人怀想。

传说伫立在龙城雅丹深处的“楼兰公主”生于两千多年前,是楼兰国王的掌上明珠,她既善于浮水,长于骑射,又因容貌出众,能歌善舞,可谓“一顾倾人城,再顾倾人国”而名扬西域。先是北方匈奴权贵引兵前来,以强凌弱,将她掳走,所幸途中因遭遇风暴未能得逞。后有天山南北诸多王子,赶上车马,驮上珠宝,络绎不绝地前来提亲,也遭婉拒。探其因由,方知她已深深地爱上了曾远道来访的西汉使团中一位年青英武,见义勇为,胆力过人,智足多谋的武官。而这段天作之合的千里姻缘,就发生于匈奴兵掳获公主北返途中突遇的那场风暴。黑压压的风沙直刮得天昏地暗,楼兰公主虽被急于逃命的兵丁扔弃在龙城雅丹丛中,得以脱身,但因手脚捆绑,难以动弹,饥饿干渴,已濒临死亡。所幸天有恻隐之心,风暴过去,恰逢西汉使团的马队经过,那位年青的武官不仅发现了她,救起了她,用自己赖以生存的清水挽救了她奄奄一息的生命,而且将虚弱无力的她紧紧搂抱在马背上,护送回楼兰王城。

他们相见、相识、相聚、相依的时间虽短,但相助、相亲、相慕、相爱的缕缕情丝,却把他们紧紧地缠绕在一起。清澈的孔雀河水就像是醇香的陈年美酒,醉倒了这一对沉入爱河的异域情侣。千万只孔雀翩翩起舞,为他们庆贺,为他们祝福。轻柔的风声、鸟语合奏出天籁之歌,赞美爱无界、情无疆,称颂爱情永恒。人们常说别时容易见时难,依依惜别之夜,年青的武官誓言在下次来访时将备厚礼前来求婚。

茫茫丝绸路,绵绵相思情,公主整整等了两个春秋,虽然得到西汉亲善使团已抵敦煌即将西行的消息,但又面临匈奴权贵得悉楼兰公主仍在,贼心不死,将再度领兵强娶的威胁。公主无奈,只身闯入龙城雅丹,既是躲避匈奴劫难,又是想早日迎到自己的心上人。

不料此去竟是诀别,楼兰王伤心欲绝而不见爱女归来。直到西汉使团遍访西域诸国完成使命后,那位年青武官才获准暂留楼兰,探寻公主下落。令人万分惋惜的是他出生入死,走遍了龙城雅丹的沟沟壑壑,仍不见公主的身影。也许是这段异国恋人的爱情感动了天地,龙城雅丹丛中竟然出现了一座头戴花帽,肩披长辫,身着彩裙,亭亭玉立,远眺东方,栩栩如生的楼兰公主像,坚持着她对爱情的执着追求,忠贞不渝地伫立在那里。时至今日,已历经两千多年风沙摧袭,虽红颜蚀损,姿容消退,但深情不灭,风骨犹存。

至于那位英武、善良、忠诚、重情的年青武官的结局已无人知晓,只是在龙城,在距楼兰公主不远的地方,有一位斜卧在那里的勇士像在怀恋、在哀思,像有了不断的情,像有诉不完的爱,永远地守候在那里,不知是否就是他的化身?真是“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”。

斗转星移,时间的长河已经流去了两千多年,历史上许多血腥的征战,权势的争斗,财富的追求,尔虞我诈,勾心斗角的往事早已烟消云散,被人们渐渐淡忘,而唯有像楼兰公主这样纯洁爱,真切的情,无穷的相思,无际的期待,无尽的惆怅,无限的幽怨,像一支饱含异域深情,大漠奇闻的恋歌,在人世间世世代代的流传。