提起丝绸之路,总会叫人想起唐代诗人王之涣那首蜚声四海,脍炙人口的诗:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”诗中描写的征守者的豪情,西行人的心酸,边疆的风云、雄关的胜景,确实令人心驰神往,百感交集。

[闻名中外的西汉玉门关因何而建?建于何时?建成于何地?因何得名?至今雄关仍然存在吗?万里长城的西端是终止在那里吗?]

设关安边控丝路

西汉玉门关始建于何时?史学家们说法不一。根据《汉书·张骞传》记载,多数史学家认为西汉玉门关始建于公元前107年(西汉武帝元封四年)。也有人认为始建于公元前108年(西汉武帝元封三年)。还有人认为始建于公元前110年—公元前108年(西汉武帝元封元年至三年之间)。

西汉在敦煌设置玉门关、阳关的动因,缘于北方匈奴的侵扰,设置两关的意义在于:设关守土、安定边疆,扼控丝路,促进交流。

匈奴曾是我国北方一个古老的民族,秦时已逐渐强大,秦汉之际,已成为有“控弦之士三十余万”(《史记·匈奴列传》)的强大的奴隶主军事政权。到了汉朝,匈奴贵族奴隶主为掠夺财物和奴隶,不断侵扰内地,汉高祖、惠帝、文帝、景帝,直至武帝初年,因国力尚弱,均执行和亲政策,嫁公主,结兄弟,赠丝绸,以缓和其南侵之势。但匈奴野心太大,欲壑难填,经常不断地侵犯掠夺,不仅给中原和西域各族人民带来痛苦,而且阻塞了中西交往的通道。

至汉武帝时,西汉统治日趋巩固,经济日益发展,已经拥有比较强大的政治、军事、经济实力,汉武帝决心反击匈奴:一方面派张骞于公元前138年(西汉武帝建元三年)出使西域,联络与匈奴有深仇大恨的大月氏、乌孙等王国,欲断匈奴“右臂”;另一方面调派大军正面对匈奴进击。

公元前133年(西汉武帝元光二年),汉武帝聚集重兵30万在马邑(今山西朔县)设伏,派人引诱匈奴单于率10万骑兵入侵,准备一举而歼之。此役虽因被单于洞悉,退兵出塞而落空,但却拉开了汉匈大战的序幕。此后:

公元前127年(西汉武帝元朔二年),汉武帝派大将军卫青率大军出云中(今内蒙古托克托东北),大破匈奴,设朔方郡(今内蒙古杭锦旗西北)、五原郡(今内蒙古乌拉特旗附近),自内地迁10万人去那里定居,以稳定边地。又调集人力、物力修复秦将蒙恬所筑的长城、边塞,以解除匈奴对汉都长安的威胁。

公元前121年(西汉武帝元狩二年)春天,汉武帝派骠骑将军霍去病,率骑兵万余出陇西,进河西走廊,“转战六日,过焉支山(1)有千余里”,打垮了匈奴休屠王,直至葫芦河(今瓜州疏勒河)一带,占领了河西走廊东端。(敦煌莫高窟326窟初唐壁画中绘有这段故事,题为“汉武帝为大神长行拜谒时”。)

秋季,霍去病乘胜追击,过居延海,向南深入祁连山,又打垮了昆邪王,给匈奴贵族以沉重打击,致使横行一世的匈奴人哀声叹息:“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支(胭脂)山,使我妇女无颜色。”(《前汉书·匈奴传》)

匈奴单于因休屠王、昆邪王兵败,准备召回斩首,二王惊恐降汉。但其后休屠王反悔,昆邪王只得将他杀掉后,率其部下四万余众,投降汉朝。汉武帝封昆邪王为漯阴侯,所降四万人也被分别安置在陇西、北地(今甘肃环县东南)、上郡(今陕西绥德)、朔方(今内蒙古杭锦旗西北)、云中(今内蒙古托克托东北)等五郡,称之为五属国。安置在这些地方的匈奴人,逐渐接受汉文化,渐次与汉人融合。自此之后,东起金城(今兰州),西至盐泽(今新疆罗布泊)一带匈奴绝迹,河西地区尽属汉地。

公元前119年(西汉武帝元狩四年),汉武帝征选十万匹用粟米饲养的战马,派大将军卫青、骠骑将军霍去病各率骑兵五万,连同随军私马共十四万匹,分道深入大漠以北,寻找匈奴主力决战。卫青部队出定襄(今内蒙古和林格尔西北土城子)塞外千里,与匈奴单于接战,单于大败,率数百骑突围远遁,汉军追至窴颜山(今蒙古杭爱山南)赵信城。霍去病部队出代郡塞外二千余里,一直打到翰海(今西伯利亚贝加尔湖)。在这场十分惨烈的决战中,汉军虽死数万人,丧马十一万匹,连曾屡立战功、爱兵如子,且年已花甲的前将军李广,也因风沙迷路遭到斥责,愤而自杀,但匈奴死去精锐八九万人,元气大伤,既无力也不敢再在漠南设立王廷,只得远涉大漠以北,将其剩余军力向西方转移。与此决战同时,武帝又派张骞第二次出使西域。

为了巩固上述征战的成果,保卫边境安全,严防匈奴再侵,控制丝路交通,促进中西交流,玉门关、阳关自然顺势而建,应时而成。从此之后,雄踞敦煌的玉门关、阳关,便成了屏障河西以至中原的两道大门,成为丝绸之路远通西域的重要关卡,在政治、军事、经济、文化上都发挥过重大的作用,从而也具有伟大的历史意义。

公元9年(王莽始建国一年),玉门关关闭。公元13年(王莽始建国五年)西域跟中国交通中断。到了东汉,丝绸之路几经反复,玉门关开闭频繁。

公元25年(东汉光武帝建武一年),东汉西北防御仍以玉门关为界,其西边塞全部放弃。

公元48年(东汉光武帝建武二十四年)匈奴分裂为南北两部。

公元73年(东汉明帝永平十六年),明帝“遵武帝故事,击匈奴,通西域”。汉军攻北匈奴,追至蒲内海(巴里坤湖)。

公元74年(东汉明帝永平十七年)班超出使西域,中断60多年的丝绸之路重新恢复。

公元75年(东汉明帝永平十八年),北匈奴在西域挑起多次战争,攻杀汉都护陈睦。汉军退守玉门关。

公元94年(东汉和帝永元六年),班超率西域多国部队攻杀焉耆王,西域50余国归附东汉,玉门关再开,丝路畅通。

公元107年(东汉安帝永初一年),西域多事,安帝听信老朽大臣之言,撤西域都护,天山以北北匈奴趁机控制西域,丝路再次中断。

公元120年(东汉安帝永宁一年)又有部分大臣主张“闭玉门关,绝西域”。班超之子班勇上疏,痛陈利害,力主复归西汉关隘位置,以保西域平安。

公元124年(东汉安帝延光三年)班勇出任西域长使,击退北匈奴进攻。

公元126年(东汉顺帝永建一年)班勇发西域多国之兵平定车师六国,丝绸之路西域新北道开通,为其后西域地区三条丝绸之路并行的格局,奠定了基础。故史书记载:“自建武至延光,西域三绝三通。魏晋以后,汉玉门关再度废弃。”

至唐代,约于公元629年前,因新辟晋昌(今瓜州县境锁阳城)至伊吾(今哈密)转高昌(今吐鲁番东)新北道,玉门关东迁200多公里,改设晋昌境内(今瓜州双塔堡附近)。

西汉玉关今何在

[到了唐代以后,因史料无确切记述,这座历史上显赫一时的西汉玉门关关址当初究竟设于何处?便成为历史上一个未解之谜。]

有关西汉玉门关之谜,古代、近代的专家学者们各依其考据,众说纷纭。简要归纳起来,其意见大约有五种:

第一种意见是依据唐代以来一些有关地理方面的书籍,如《旧唐书·地理志》、《括地志》、《元和郡县图志》等的主张,认为西汉玉门关应在唐代寿昌县(今敦煌南湖乡境内)西北59公里处;

第二种意见是依据《沙州都督府图经》、《寿昌县地境》等敦煌石窟保存的唐和后晋的地理著作手抄残本,认为西汉玉门关应在唐代寿昌县北80公里处;

第三种意见是清代陶保廉著《辛卯侍行记》,认为西汉玉门关应在敦煌西北80公里,小方盘城东北11公里,汉长城南面,丝绸古道北侧的大方盘城(又称河仓城);

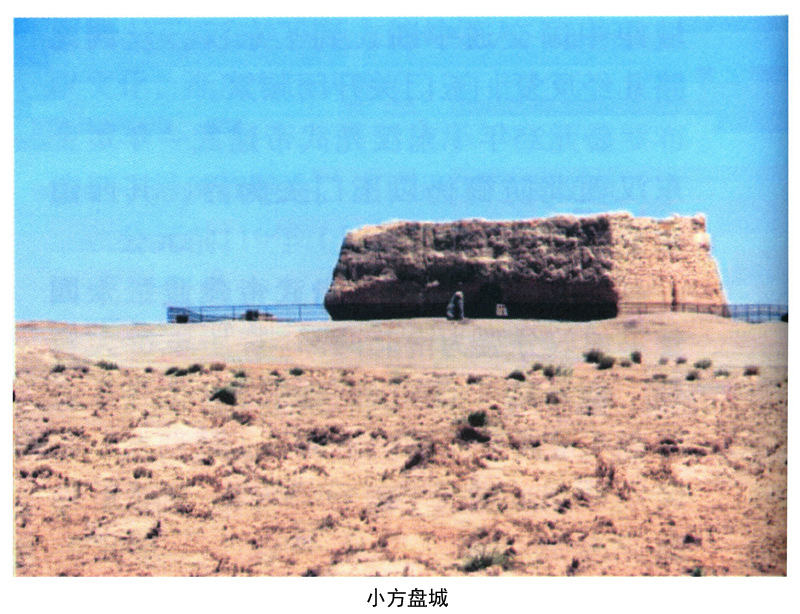

第四种意见是依据清代《敦煌县志》、《甘肃新通志》,认为西汉玉门关应在敦煌城西北90公里的小方盘城;

第五种意见是根据1979年考察发掘的1217枚汉简中,有一块写有“玉门千秋燧”字样的腰牌及大量出入关卡的登记簿,如“出入关致簿”、“以令出关”、“诣关门留迟”等简牍资料推测,西汉玉门关应在敦煌城西北90公里,东距小方盘城11公里,西距后坑(又称西湖)2.7公里,北距疏勒河8公里的千秋燧附近。

[多种意见,均各有其据,那么西汉玉门关究竟在哪里呢?]

1907年春,英国探险家、考古学家斯坦因在敦煌西北,当地人称小方盘城发掘出一枚书有“玉门都尉”字样的汉简。1943年初,我国史学家夏鼐、阎文儒也在该地掘得书有“酒泉玉门都尉”的汉简。依据实物为佐证,对应上述第四种意见,众多史学家初步认定此小方盘城应为西汉玉门关遗址。

[既经考证,初步认定小方盘城即为西汉玉门关,那小方盘城又为何命名为玉门关呢?]

美玉镶城命关名

人们普遍认为玉门关之得名,显然与西域于阗美玉必经此地输入中原有关。对此,民间也多有传说。

一是说过去运送于阗美玉的骆驼,跋涉千里,每到小方盘城,都累得口吐白沫,卧地不起,往往急得押运官难以应对,不得不向驼工们求教。有位于阗老驼工直言相告:“人离家乡都有恋乡之情,玉是有灵性之物,离开故土能不有思土之病?骆驼驮载的玉石就像是它的‘主人’,千里远行千里情,‘主人’难舍故土之病能不传染给它么?”押运官听了老驼工的话,又向他求问对应之计?老驼工说:“如果能在小方盘城四周,镶上一圈于阗美玉,西来的玉石见城周美玉闪光,如临故土,不觉孤独,思乡之病不治全愈,驮载‘主人’的骆驼,也就会起身赶路了。”万不得已的押运官依计而行后,满镶美玉的小方盘城也就改名玉门关了。

另一说是当年在小方盘城西,曾有一片沼泽密布,沟壑纵横,森林遮天蔽日,杂草遍地丛生,但又是丝绸古道必经之地。过此的商旅行人为避炎热,往往趁夜凉赶路,而在夜色中难辨方向,连老马也经常迷途,故名“马迷途”。一次,有一支驮运玉石的商队经过此地迷途时,赶骆驼的于阗小伙,救起一只失群的孤雁。只见两眼含泪的大雁“咕叽咕叽”的哀鸣,小伙似懂雁语,理解大雁是饿了,当即用自己带的清水干粮喂它,待它吃饱喝足后将其放飞。领情的大雁展翅腾飞,但不肯远去,一直在半空中回旋引导,终于将商队领出“马迷途”抵达小方盘城。大雁飞离前“咕叽咕叽”地留下雁语“城头镶玉,行人不迷”。

又过了些时日,这支驮运玉石的商队又在“马迷途”迷失方向时,那只大雁不期而至,在半空中不停地回旋,不停地鸣叫:“咕叽咕叽、咕叽咕叽!”商人问于阗小伙明白大雁的意思吗?于阗小伙回答:“大雁说‘方盘镶墨玉,玉光照十里,行人路不迷!’”爱财的商人盘算一块墨玉价值纹银千两,实难割舍,便推口说:“这次驮的墨玉光泽不好,下次备块好的再镶。”于阗小伙传话给大雁,大雁信以为真,又将商队领出“马迷途”。

再过些时日,这支商队又在“马迷途”迷路,一连几日找不到方向,几乎粮断水绝,陷入绝境时,大雁又飞临上空“咕叽咕叽、咕叽咕叽”地鸣叫不停。商人就像见到了救星,急问于阗小伙:“大雁说啥?”于阗小伙回答:“大雁说‘方盘城头不镶玉,商队迷路难出去!’”面临绝境的商人万般无奈,只得对天发誓,恳求大雁引领,只要走出困境到达小方盘城,一定挑选一块最好的夜光墨绿玉镶嵌城头。待大雁将商队引领至小方盘城后,三次遇难获救的商人不敢食言,终于忍痛割爱,将一块晶莹润泽,华光灿烂的于阗墨绿宝玉镶在高高的小方盘城头,像在方圆百里的上空装了一盏光芒万丈的指路明灯,光照过往行人。小方盘城也自然而然地被称为玉门关了。

民间传说虽有所不同,但无一不与于阗美玉东运有关,这和丝绸之路因丝绸西去而得名,自然是名望所归,如出一辙。

两千多年过去了,如今,依然屹立在高高的沙岗之上的西汉玉门关遗址,城头已不见于阗美玉的踪影,关城四野空旷无人,景象凄凉,确实令人有“黄沙断碛千回转,玉关渐近长安远”(明,曾启)之感。

登上玉门关城垣,但见远处,北山支脉马鬃山像一抹淡墨横卧天际;近处,是积疏勒河水形成的一片盐湖,湖中碧水湛蓝,湖边盐碱雪白,湖滨芦草如茵,红柳似火,在一片黄褐色的戈壁、沙阜中,出现的这一片蓝绿红白相映成趣的景色,给这座孤立荒漠的关城多少带来一点生气。

西汉玉门关古城堡呈方形,城墙东西长24.5米,南北宽26.4米,残高9.7米,总面积630平方米;墙体上宽3.7米,东墙下宽4米,北墙下宽4.米;城顶四周走道宽1.3米,外侧女儿墙厚约1.5米,内侧女儿墙厚0.9米;城内东南角有一条宽约0.8米的马道,紧贴东墙向南转上,直通墙顶。整个墙身均为黄土夯筑,虽经2000多年风雨侵蚀,仍傲然挺立荒野,笑对苍穹。

西汉玉门关古城堡原有西、北两门,因年久失修,局部墙土渐次坍塌,虽已用土坯支护堵塞北门,又给西门加装铁栏,稍加保护,但面对肆虐的风沙雨雪和无情的严冬酷暑,这座经历了2000多年磨难的城堡,又能再挺立多久呢?

立身城边,极目四望,禁不住思绪万千,浮想联翩。近处四野空旷,远处天际茫茫,绵延不断的长城东来西去,如塔而立的烽燧守望相关,一阵疾风扬起沙尘,丝绸古道上仿佛又呈现出“一驿过一驿,驿骑如流星”(唐·岑参),“驰命走驿,不绝于时月,商胡贩客,日款于塞下”(《后汉书·西域传》),“月明虏使闻鸡渡,雪霁番王贡马来”的繁荣景象。驼铃声中,一批批使臣、商贾、僧侣通关而过;一队队屯垦戍边的士兵,别关而去。沙尘扬起处:西来的和田玉、汗血马、珍禽异兽、瓜果、香料、玻璃等输入中原,西去的丝绸、陶瓷、漆器、茶叶等运向西域、中亚、欧洲。在丝绸古道这座重要的通关要隘和中西政治交往、文化交流之地的玉门关前,不知谱写了多少动人的诗篇。

唐代诗仙李白有“明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关”的名句。王昌龄有“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”的描绘。

宋代张舜民西征归途写下:“他日玉关归去路,将何攀折赠行人?”

元代耶律楚材慨叹:“万里西征出玉关,诗无佳思酒杯干。”

明代胡若思送使西域时寄语:“旌旆西征逸气雄,玉关春早听归鸿。”

清代左宗棠率军西征出玉门时写下了:“大将西征尚未还,湖湘子弟满天山;遍栽杨柳三千里,未因春风度玉关。”无一不抒发出古人对玉关的深情。

历史的画卷从眼前闪过,那一幅幅金戈铁马的征战,和亲结盟的联姻,“使者相望于道”的交好,中西经贸文化交流的壮丽景象,真令人顿发思古之幽情,急欲快步征程,去追寻历史的足迹。

由于城堡已加筑铁栏,人们无法穿城通关,但由于附近土屋里的守护者手中,有几枚刻有关城、骆驼、大雁的印章,引得仰慕雄关的人们都要去加盖玉门印章,以鉴证探访玉关之行,真是“秋风吹不尽,总是玉关情”。(唐,李白)

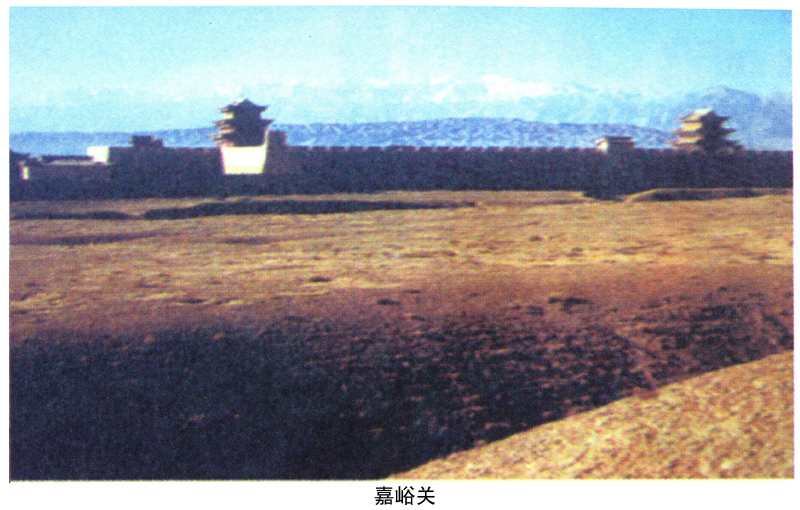

[讲到这里也许有人要问,万里长城的西端,究竟是在嘉峪关还是在玉门关?]

长城西出玉门关

按史料所述,万里长城的修筑始于秦汉,但长城西端既非止于嘉峪关,也非止于玉门关。范晔著《后汉书·西羌记》称:“及武帝……初开河西,列置四郡,通道玉门……于是障塞亭燧出长城数千里。”《汉书·西域传》又称:太初四年(公元前101年),汉贰师将军李广利兵伐大宛得胜后,汉王朝又将长城从敦煌玉门关再向西延伸至盐泽(罗布泊),即“自敦煌以西至盐泽,往往起亭”。据此可知:汉长城,已由秦长城终点甘肃临洮起,继续沿河西走廊至嘉峪关,出玉门关,并将亭障、烽燧向西延伸,有说延至罗布泊,也有说延至轮台,还有说延至喀什。

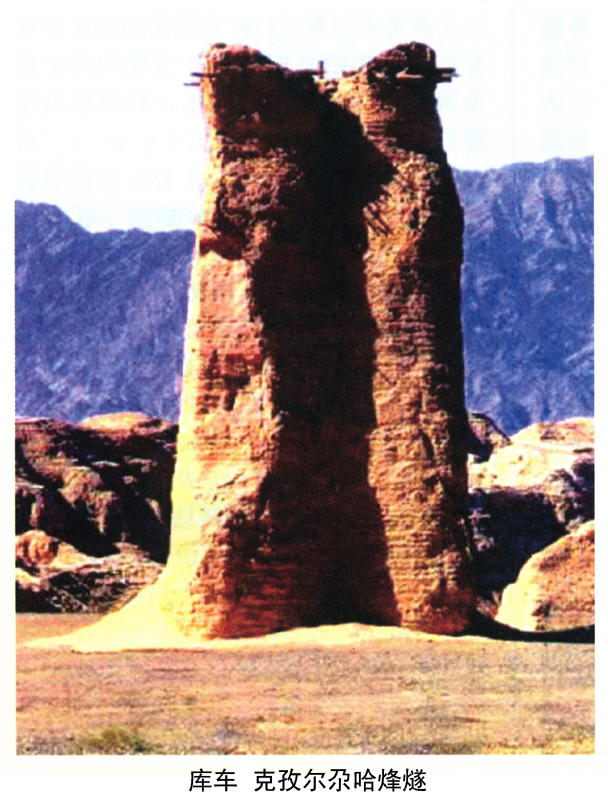

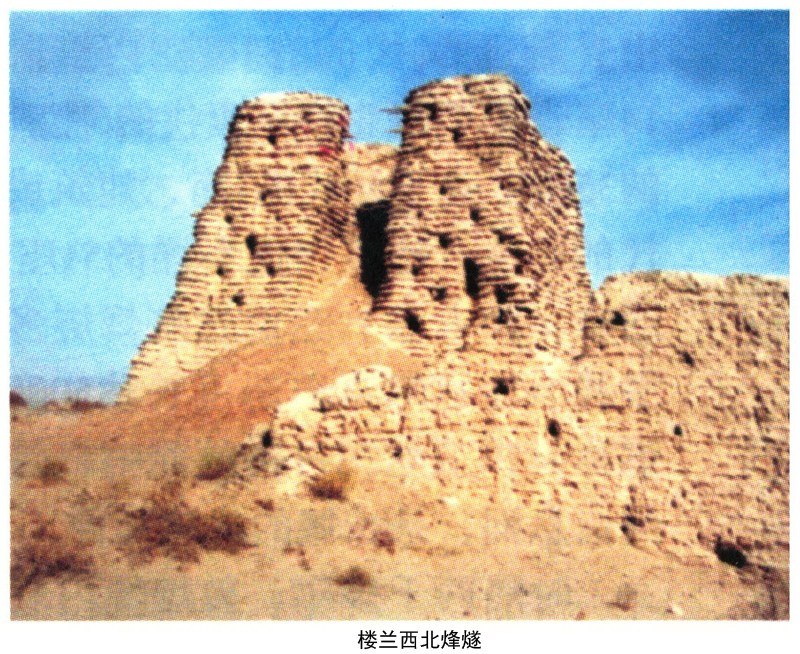

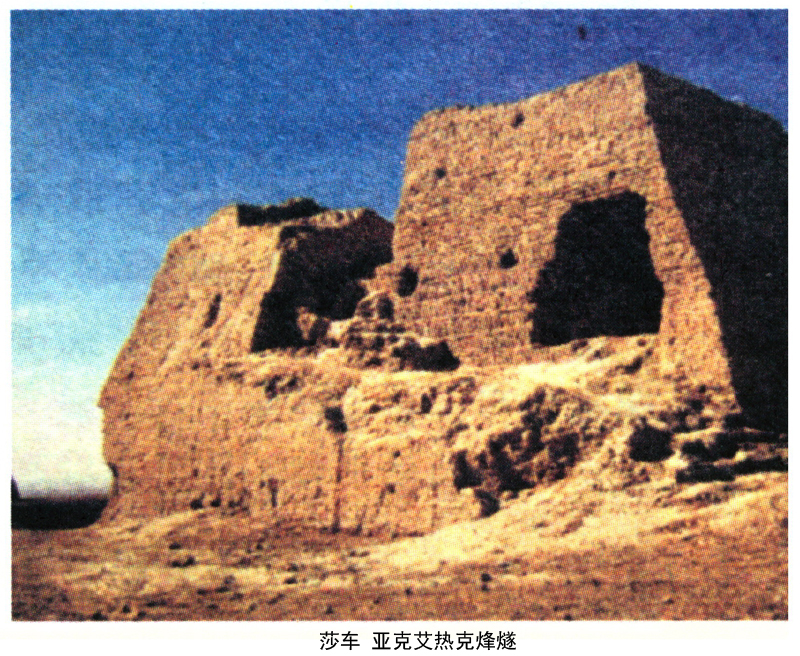

因为沿丝绸古道西至塔克拉玛干沙漠周边,至今仍有雄伟的烽燧遗存,像楼兰故城西北丝绸古道近旁的烽燧,龟兹古国盐水沟河谷东侧的克孜尔尕哈(2)烽燧,莎车古国遗存的亚克艾热克烽燧等等,均可作为佐证。

两汉时期,河西四郡(今武威、张掖、酒泉、敦煌)至盐泽(罗布泊)均设置有烽火台,“五里一燧,十里一墩,三十里一堡,百里一城寨”,号称“烽燧万里相望”,至今敦煌境内仍有烽火台遗址110多个。而新疆已发现从汉代至清代2000多年间所建160多座烽燧中:建于汉代的有10座,建于汉、晋的14座,建于南北朝至唐代的6座,建于唐代的35座,建于元代的1座,建筑或维修于清代的43座,建筑年代不详的51座(《新疆通志·邮电志》)。这些烽燧多筑于丝路沿线,连接起来总跨度长达5000多公里,堪称是护卫丝绸古道的前哨,是长城配置的信息网,是长城的战略延伸。

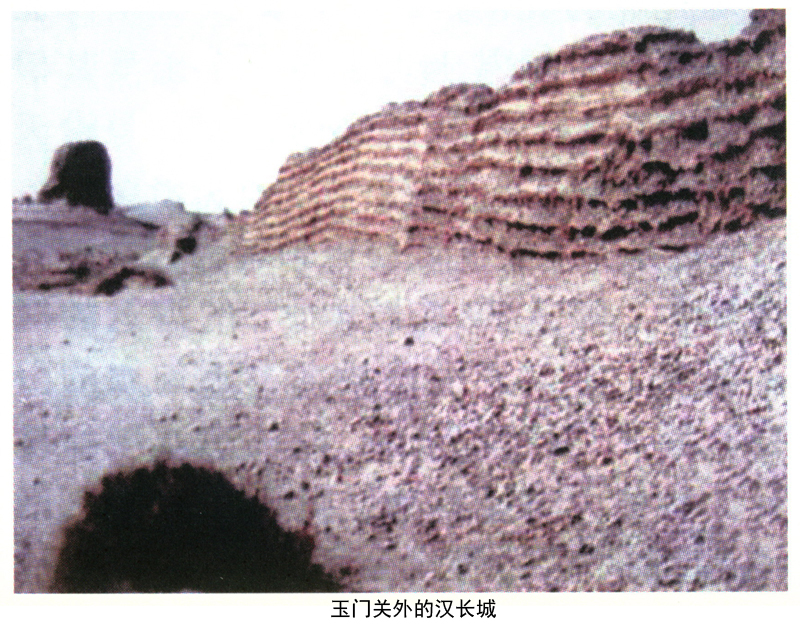

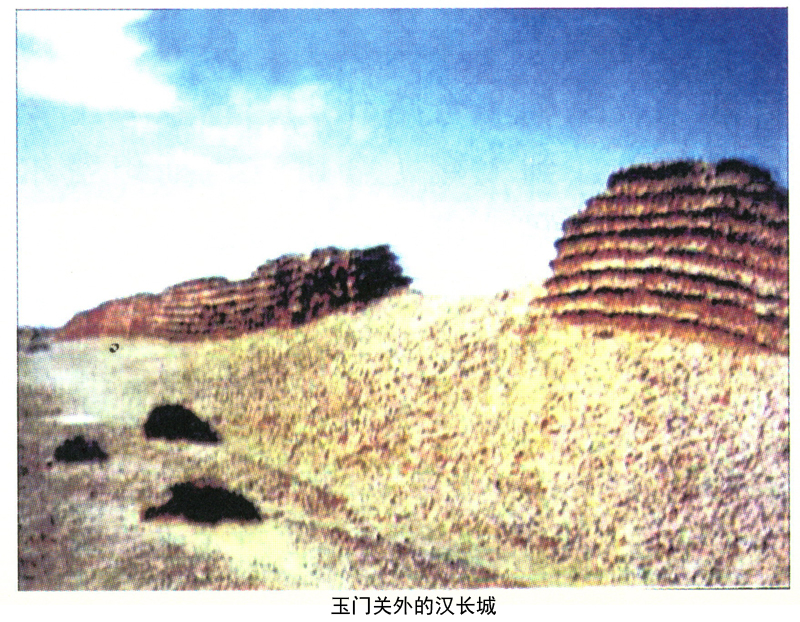

时隔两千多年,敦煌境内现存有汉长城4段,总长约150公里,如今,西出玉门关三四公里仍可见一段保存较为完好的汉长城。

汉长城垣残高2.6米,基底宽约3米,顶宽约1米。为因地制宜,取当地盛产的芦苇、红柳、胡杨、罗布麻等夹黄土沙砾层层夯筑而成,每层芦苇柴草厚五六厘米,每层黄土沙砾厚约20厘米,层层夯实累叠,粘结十分牢固,虽经2000多年风蚀,依然坚实无比。古人在这荒无人烟,干旱缺水的戈壁滩上,竟能就地取材营造长城的创举,确实令人叹为观止。据《汉书·食货志》所载,为修筑长城,公元前112年(汉武帝元鼎五年)一次就动用了60万民工,消耗了大量的人力、物力,充分显示了当年汉王朝巩卫边防的决心和雄厚的实力。

沿着西出玉门的长城,还可见到一些残存的烽燧,那是在方形台基上用土坯垒成的圆柱形的高台,残高可达数米,一侧筑有阶梯。登台西望,只见一座座烽燧遥相呼应,远达天际,像在丝绸古道上筑起的一条防线,一道屏障,一列通讯网,用以监视边境的敌情动向,阻挡匈奴骑兵的侵扰,卫护丝路的畅通,保护商旅的安全。

据史书记载,2700多年前周幽王时即有烽火传递信息的方法,“狼烟堡上霜漫漫,枯叶号风天地乾”,利用狼烟报警,传递军情。

《后汉书·光武帝纪》称:“大将军杜茂屯北边,筑亭堠,修烽燧”“有寇即举火燃之以相告,曰烽;又多积薪,寇至即燔之望其烟,曰燧。昼则燔燧,夜乃举烽。”为了严密监视匈奴骑兵的动向,当年还规定有四级报警信号:

一级举烽表,即悬挂红布或白布于“亭”端的高杆上,挂布多少视敌人数量而定,一“亭”挂表,“亭亭相传”,以及时传达敌情信息;

二级举烽烟,如遇敌情,便以“亭”壁筑有的烟囱,焚薪发烟以报消息;

三级举火把,即在夜间将点燃的“燔苣”挂到高杆上示警;

四级燃“积薪”,是在敌军接近,边防告急时,在烽燧上焚烧柴堆,当一堆一堆的柴火生起时,就是“烽火连天”的特急信号了。

唐兵部烽式约定:“寇贼不满五百人,放烽一炬;得蕃界事宜,知欲南人,放两炬;蕃贼五百骑以上,放三炬;千人放四炬,余寇万人,亦放四炬。”(《唐音癸签》卷十七)

汉代、唐代所制定并推行的这一套套严密的报警制度,与我国香港悬风球以预报风力大小,美国以不同颜色表示恐怖袭击警报级别,似有“异曲同工”之意,只不过我们在2000多年前就有刻意安排,规范严密,行之有效的信息通报制度了!

就在一座烽燧附近,如今还可见到当年备以报警用的“积薪”(芦苇堆):以芦苇捆扎成束的“燔苣”(长0.6—2.4米)和用蒲草集束的“引火苣”,就像是战备物资仓库,一堆堆储备在戈壁滩上的“积薪”,或成方垛或成圆堆,排列有序,码放整齐,历经2000多年风吹日晒,虽有部分已粘结成块,硬若化石,但其外观如初,就像不辱使命的古代卫士坚守在岗位上,忠贞不渝地执行它备警、备战、护卫边关、保护丝路畅通的任务。

看着一堆堆“积薪”,望着宛若游龙的长城和威然屹立的烽燧,联想到在东汉光武帝建武至安帝延光的一百多年时间里,丝绸之路曾三通三绝,玉门关在战火烽烟中忽汉忽戎,而关前的荒滩又曾是两军交锋拼搏厮杀之地,身临其境真令人有恍若置身古战场之感。朦胧之中,但见丝路征战故地,狼烟冲天起,铁骑飞驰来,沙尘遮日月,杀声震天地,恰似大诗人李白在《胡无人》一诗中的描述:“严风吹霜海草凋,筋干精坚胡马骄;汉家战士三十万,将军兼领霍嫖姚。流星白羽腰间插,剑花秋莲光出匣;天兵照雪下玉关,虏箭如沙射金甲,云龙风虎尽交回,太白入月敌可摧。……”古代的将士们,背井离乡,万里征战,护卫边关,血溅沙场,抛头颅、洒热血,马革裹尸,义无反顾,那惊天地泣鬼神的英雄壮举光照千秋。

(1)焉支山:又名胭脂山,在今甘肃山丹县东。

(2)克孜尔尕哈:直译为“姑娘住的地方”,与龟兹王的一位公主的传说有关。但从语音角度考证,“尕哈”是“卡拉吾勒”的变音,其意为“红色的哨卡”。