丝绸之路是中国的历史文化遗产,更是世界的历史文化遗产。丝绸之路沿线文化遗产种类多样,内涵特征不同,承载能力不一,为此,应根据文化遗产类型资源自身吸引力、环境承载能力以及旅游开发强度,加快世界文化遗产申遗工作力度,同时在保护中,积极探求不同类型文化遗产的旅游发展路径。

(一)丝绸之路国内段文化遗产旅游发展路径

1.古城遗址类文化遗产旅游发展路径

古城遗址是历史上某一时期区域内政治、经济、社会、军事、建筑等方面的最高成就,有着重要的历史、科学价值。由于历史上多方面的原因,古城遗址主要分布在当前城市的地下或近郊。近年来在城市化、GDP增长等因素的刺激下,各地纷纷进行旧城改造、城市扩张和发展新城,大量埋藏地下的古城遗址被发现,许多原来处于郊区的遗址被纳入城市中心。

开发与保护古城遗址的思路如下:一是复建,如宣化城墙的复建、西安汉唐宫殿遗址的复建;二是改造成遗址公园,如北京城墙遗址公园;三是遗址保护与现代农业、村庄建设结合,如西安的汉宫殿遗址;四是打造主题公园形式,如开封清明上河园等。

丝绸之路沿线是世界上少有的古代城址集中分布区域,尤以我国西北地区分布最为集中。由于西北大部分地区气候干燥,地表文物较少受雨雪、地下水、盐碱等侵蚀,人为活动的破坏也较轻微,从而保存下来各个历史时代的不同等级、规格、形制、规模的古城遗址。如甘肃河西地区有汉唐时期的古城遗址120余座,新疆境内汉唐城址亦在百座以上。其中比较著名的古城遗址有隋唐洛阳城定鼎门遗址、天坛门遗址、敦煌古城、西海郡故城和交河故城等。这些城址均分布在丝绸之路沿线或其两翼,它们如同一根银线上的串串珍珠,闪烁在漫漫的古道上,辉映着丝路千年沧桑的风采。它们中的大部分有条件开发成为旅游景点。

(1)丝路沿线古城遗址的旅游价值

对古城历史文化进行深入的挖掘,寻找历史素材,创作出古代战争场合、历史典故等具有戏剧性和娱乐性的旅游产品,增强游客的参与性和体验感,提高旅游产品品位。

第一,这些城址年代久远,是我国古代文明和悠久丝路文化中具有权威性的历史标本。开发这些古城址旅游资源,可以弘扬丝路文化和民族精神。

第二,这些城址种类多样,形态各异,富于价值。依其种类而论,既有州郡县城、乡村堡、驿站;又有戍所、关塞完整的古代行政、军事城址系列。有的古城规模十分壮观雄伟,周长达几公里,如潼关十二连城、高昌故城等;有的则较为小巧,周长仅数十米,如敦煌甜涝坝城(唐悬泉驿址);有的城垣设置齐备,有瓮城、马面、雉堞、龙尾(马道),城周有羊马城、护城壕;有的城中有城,垣内套垣,构成二重、三重墙垣,形同“算盘”、“回”形,如永固城等;有的则构筑简单,方方正正,十分规整;有的则多有变化,呈现出圆形、三角形、梯形、台阶形、不规则等形状,可谓变幻无穷,丰姿丰色。丝路沿线犹如一座巨大的古城址造型艺术博物馆,可以充分满足游客觅奇猎古的心理需求,又能获得许多古代城址建筑方面的有益知识。

第三,这些城址均与丝绸路上的许多重大历史事件相联系,如张骞“凿空”、霍去病西征、隋炀帝会见27国使者、玄奘西天求经、马可波罗和鄂本笃来华……,他们在这里留下了历史的足迹。这里展示了丝路的兴衰史、中华文明史。游客触景生情,当年红尘走马、华饰轺传的丝路盛况似乎近在眼前。而且这些城址大都伴有美妙动人的传说,虽然并非一定有史实根据,但可以以艺术夸张的手法、生动细腻的故事情节,给古城增添异样神秘的氛围。如薛仁贵兵困锁阳城、樊梨花巧筑石包城、康熙夜梦桥湾城等。再如锁阳城周围废弃的古垦区达3.33万公顷左右,楼兰古城、米兰古城等周围亦有大面积的古绿洲遗迹。今天这些古城址多已身陷荒滩沙漠之中,昔日繁华与今天的满目荒凉对比鲜明,旅游者在这里可以观沧海桑田的变化,发思古之幽情,也可满足游客探险寻奇的需求。

(2)古城遗址的旅游发展路径

①遗址公园模式。这种模式是将古城遗址改造成为市民休闲、健身的公园。建设遗址公园对完善城市功能、提升城市品质有积极的作用。但也存在着以下难度:遗址公园的建设只有投入,没有产出,不做市场化运作,地上物拆迁、安置和遗址公园的建设投资完全由政府承担,就一般的级市财政状况而言是不可能实现的。因此这种模式需要政府有强大的财力,或管理方有较强的融资能力。当然,如果遗址区居住人口较少,拆迁难度小,遗址公园模式同样适用。如邯郸赵王城遗址公园。

②遗址保护与旅游开发相结合模式。这种模式是在对遗址进行保护控制的基础上,作适度的旅游开发。丝路沿线已有开发古城址旅游的成功经验可供借鉴,如高昌故城、交河故城早在20世纪80年代初就被辟为旅游点,向国内外游人开放,效果良好,被游客称为“世界上少有”的奇观。但这种模式由于受经济利益的驱使,容易导致过度旅游开发,从而破坏了古城的风貌。如丽江古城、凤凰古城都存在过度开发问题。

③主题公园模式。主题公园是以某一主题为主的有着经营性质的专业公园,多以旅游开发为目的。将古城遗址建设成为一座主题公园,对城市品质的提升、旅游产业的拉动、对外宣传城市等有明显作用,如河南开封的清明上河园。但选择主题公园的开发模式也存在以下问题:主题公园容易混淆文化遗产保护的概念,会降低遗址的价值;主题公园的经营压力同样巨大,国内的主题公园中只有10%处于盈利状态;主题公园的门槛较高,当地居民参与机会较少,完全以游客为主;主题公园存在着季节、时间和审美疲劳等方面的制约,由于存在着经营风险,政府招商难度巨大,所需资金也巨大。

另外,还有复建模式,但考虑到很多古城的空间与建筑形式缺乏史料记载,仅有少量的示意图,复建后的建筑形式无法把握;从文化遗产提倡“原真性”保护的角度看,也不提倡复建;复建后的建筑需要安排大量的工人、经营者和居民,房屋使用、产权关系与整体运营将是难点,如保存完好的兴城、平遥等古城旅游利用也不充分;复建所需资金巨大,复建后短期对城市拉动较大,长期容易陷入经营的困境。

2.皇家宫殿遗址类文化遗产旅游发展路径

皇家宫殿遗址主要是指位于现代城市中的与现代城市建设叠加、混合为一体的遗址,从历史、审美、人种学或人类学角度看,具有突出的普遍价值。皇家宫殿遗址由于大多位于现代城市,甚至是城市的核心区域,随着工业化、城市化进程的加快,皇家宫殿遗址面临保护的困境,突出表现在遗址用地与建设用地的矛盾、遗址本体的破坏以及遗址环境整体性的破坏。目前,能够有效解决上述问题的途径就是发展遗址公园。

遗址公园模式是针对遗址保护与利用提出的一种方法,是将遗址保护与公园设计相结合,运用保护、修复、展示等系列手法,对有效保护下来的遗址进行重新整合、再生,将已发掘或未发掘的遗址完整保存在公园的范围内,是目前国内外对遗址进行保护、发掘、研究、展示的较好模式。遗址公园理念的核心是现场保存展示,即以遗址及其周围环境为保存展示的主要内容,使游客在身临其境时有所观、有所感、有所体验、有所领悟,达到重温历史、增长知识、荡涤心灵的目的。目前,国内遗址公园的发展模式主要有:局部重要遗址保护模式、整体保护模式和连片保护模式。

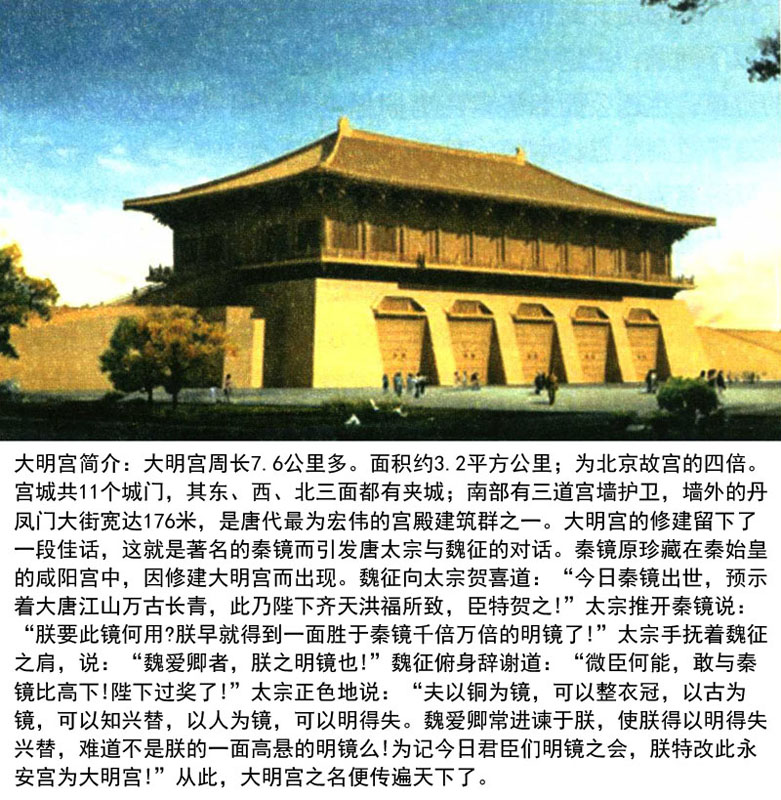

丝路沿线很多城市在古代是整个国家或区域的政治、经济中心,因此皇家宫殿遗址广有分布。如汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、兴庆宫遗址、华清官遗址、曲江池遗址、大唐芙蓉园遗址、汉魏洛阳城遗址等。这些遗址由于大多位于现代城市的中心或边缘地带,面临着保护与发展的困境。可采取遗址公园模式对其进行保护,具体包括:

(1)局部重要遗址保护模式

在遗址边界做出标识,勾出遗址范围,显出遗址边界;周边适当建设仿古建筑群以解决旅游管理服务等相关问题,保护区内其他用地保持现状。如西安钟鼓楼、碑林、城墙等遗址的保护就采用了此模式。

(2)整体保护模式

严格遵循国际古迹的保护理念,征用遗址范围内的土地,坚持长期、全面的考古发掘,保证呈现原始的遗址形态,有选择、有重点的展示遗址。此模式可完整保护全部遗址及环境。如日本的平城京遗址和意大利庞培遗址即采用此模式。西安汉长安城拟采用的也是整体保护模式。

(3)连片保护模式

在对遗址进行严格保护的基础上,对周边环境及潜在遗址区采取灵活的处理方式。考虑当地气候、遗址现状、保护理念的差异等因素,逐步改善遗址环境。连片保护、展示重要遗址,在保护区建立基础服务设施。此模式与城市生活较贴近,有利于化解遗址保护与城市发展的矛盾。意大利罗马帝国大道上部分遗址以及西安大明宫遗址的保护即采用此种模式。

3.军事遗址类文化遗产旅游发展路径

军事遗址是指战争遗迹、战场遗迹和战争纪念建筑物,具有较高的历史文化底蕴、军事研究价值和缅怀先烈、教育后人的功能。军事遗址具有历史性、知识性等特点,在旅游开发中要注意以下几个方面:

第一,对军事文化遗迹资源进行科学合理、多层次、多角度的分析,尊重历史,通过凝聚战争历史和军事文化的载体,对自然环境、地形条件、建筑及建造技术、空间格局等的整理,并以适合游客心理,游客要求和游客审美的形态表达出来。

第二,开发时要注意对军事文化遗迹资源的精神文化内涵进行挖掘。通过战争遗址让人们更好地了解战争、认清历史,使之更加热爱和平、珍视和平,而不是曲解历史、崇尚战争、推崇“强权政治”。

第三,正确、完整地展示战争的前因后果。在景点的打造上要注重保持原先景点所呈现的原生态的历史感和沧桑感。对战事的表达,要充分利用各种不同的媒介手段,不粉饰、不避讳、不夸大、不抹杀,尽量使真实再现。

我国古代朝代更迭频繁,战事频仍,丝路沿线很多城市是我国古代的政治、文化中心,每至朝代更迭,它们便成为众矢之的。尤其是西部地区,频繁遭受侵袭,留下了大量军事遗址.如函谷关、潼关、嘉峪关等遗址。

根据丝路沿线军事遗址的特点,可以采用以下发展路径:

一是修复部分遗址遗迹,打造特色旅游产品

如对于古城墙,可以本着“修旧如旧”的原则,在古城原址上,恢复城墙、城门、门楼、瓮城、四角角楼、城墙马面以及护城河等。考虑到很多古城墙既是当年的军事据点,同时城中不但有军营、官署衙门等军政设施,也有众多店铺、餐馆,以及各种手工业作坊等,也是行政和商业中心。因此,对城墙及周边环境要进行整体保护。

二是利用现代虚拟技术,再现古战场情景

在开发旅游项目时要引入高科技,采用现代高新技术将古代攻城拔寨等场景展示出来,设计更多的参与性和娱乐性强的旅游项目,充实游客的旅游感受。如函谷关景区的攻城实体演出。

4.宗教活动场所类文化遗产旅游发展路径

宗教活动场所是指各种宗教教派开展宗教活动的地方,如寺院、宫观、清真寺、教堂和其他固定场所。宗教活动场所是神圣庄严、不可轻慢之地。步入宗教场所,总给人以严肃身心之感;特别是对那些久居尘世、颇感身心疲惫的世俗之人来说,更是如此。宁静、安详、新奇的寺观,为他们提供了清静休闲、修身养性的绝佳空间。宗教活动场所与旅游一直是一个交相辉映的发展点,旅游为宗教活动场所提供收入,使其进行进一步发展;宗教活动场所的文化特色又是旅游的刺激点和吸引因素。当前,我国的许多宗教活动场所正在发展多种旅游项目以增加经济收入,不仅实现了以寺养寺,还能为各种慈善活动提供捐助,但在旅游项目的开发上仍然存在着诸多问题。如旅游开发活动以静态参观内容居多,游客参与性活动较少,游客缺乏新奇感,古寺庙旅游开发的模式较为雷同等。在体验经济时代的背景下,宗教活动场所应积极打造体现自己特色的旅游项目,改善内外环境,让游客充分体会到宗教活动场所不仅是一个烧香、拜佛、祈祷的地方,而且是一个体验宗教文化,融吃、住、行、游、购、娱于一体的理想游览地。

在宗教活动场所的旅游开发过程中,应注意以下几点:

(1)适度开发、有选择的开放

适度开发指的是在旅游开发之中,做到范围与游客数量的积极控制。例如,在有宗教人员的寺庙内,只开放外环境,对于修行的诵经房、禅房等宗教人员修行与生活的主要场所进行有选择的不开放,并且通过设立检票口进行游客数量的控制.能够有效保证游客数量在景区可承载的范围之内,也可保证宗教传承人员的正常修行,保证宗教活动场所的基本宗教职能得以实现。

(2)做好建筑和文化作品的保护措施

大部分的宗教建筑和文化作品都是从古代传承下来,具有历史和文化的双重价值,而建筑和文化作品由于风蚀、水蚀等自然因素的影响,会不断地自然老化,旅游开放更加速了其损耗速度。因此在旅游开发的同时,必须及时做好保护措施。

(3)进行景区的合理规划

景区的合理规划主要指的是旅游的配套设施,例如餐饮、住宿等建筑的合理规划。旅游的配套设施不应直接建立在宗教活动场所范围内,否则会破坏宗教环境整体的肃穆性和历史性。而在进行一些必要的现代建筑,如公共厕所、电话亭等,也应当依照景区固有的风格进行仿古建造.以免破坏景区的整体环境。

(4)注重环境保护

生态环境保护已经是旅游业的老生常谈,但是对于宗教互动场所等具有自然和文化双重价值的景观而言,更加应当注重景区内的环境保护。因此,在旅游开发之中,不仅要对游客进行思想教育,令其注意在景区内保持卫生,并且在游览时,应尽量保持安静,以免破坏景区的肃穆和清幽;开发者更应派遣专门的环保人员,在景区内及时做到垃圾分拣、环境维持,以确保景区的生态环境能够平衡发展。

“儒释道”是我国主要的宗教流派。丝路沿线上分布着大量的儒、佛、道家的活动场所,有些至今仍有香火,如西安兴教寺;有些仅存遗址,如新疆苏巴什佛寺遗址。发展旅游项目,不但利于传播宗教文化,而且利于宗教活动场所的修缮与保护。除传统的观光欣赏外,宗教活动场所还要通过博物馆、展览馆等宣传宗教文化,通过举行宗教仪式和活动,使游客体验宗教文化。

5.宗教石窟艺术类文化遗产旅游发展路径

石窟原是印度的一种佛教建筑形式。佛教僧侣们多选择崇山峻岭的幽僻之地开凿石窟,以便修行之用。石窟艺术兴于魏晋,盛于隋唐。它吸收了印度犍陀罗艺术精华,融汇了中国绘画和雕塑的传统技法和审美情趣,反映了佛教思想及其汉化过程,是中外文化交流的珍贵资料。我国现存的主要石窟群均为魏唐之间或宋朝前期作品,其中最负盛名的是云冈、龙门、麦积山和敦煌莫高窟四大石窟。

石窟艺术是我国劳动人民勤劳与智慧的结晶,是宝贵的文化遗产,也是一种重要的旅游资源。目前我国的石窟普遍存在品味高、开发浅的问题,主要表现在:①大多数景点仍停留在对佛教石窟这一基础层次产品的开发上,仅进行一些基础设施的建设,很少对佛教义理和佛教故事的内涵进行挖掘,关于石窟的修建背景、佛像雕刻手法、服饰等更深层次的介绍很少涉及,致使游客在游览时无法得到更深层次的文化熏陶,从而降低了这些佛教景点的吸引力;②景点内的导游人员进行旅游讲解时,大部分停留在石窟外观上,对佛教文化知识和佛教中国化以及石窟的表现形式没有理解,从而不能把一些佛教问题向游客讲深讲透;③虽然有些石窟,如云冈石窟,有专职的佛教人员,但他们大部分从事开光、诵经、占卜等活动,基本不与游客交流,因此游客游览时基本上是以观光或从事一些迷信活动为主,旅游内容很单调,旅游时间短,旅游效益低。针对以上存在的问题,石窟艺术在今后的发展思路是要深度挖掘佛教文化和石窟艺术,改变经营方式,优化产品结构。此外,在开展石窟旅游时,要注意不要超过石窟的旅游环境容量限制。石窟艺术今后的发展思路为:

(1)挖掘佛教文化,品味历史变迁

要把展示和挖掘佛教文化和石窟艺术精华作为开发石窟旅游的一项重要内容,不仅要研究石窟本身的雕刻和绘画,更要联系历史,从佛像和石窟格局来看佛教在中国的演变,发掘石窟的特色,挖掘出其符合旅游产业发展的文化内涵。

(2)完善景区解说系统

增加图示标识,完善电子导游系统,尤其要提高专职讲解人员的讲解能力。讲解员要对佛教文化和石窟艺术有较深入的掌握,能够解答游客关于佛教方面的一般性提问,懂得对佛教问题去粗取精,能够正确区分佛教和迷信,不能信口开河、胡编乱造。在追求讲解的趣味性的同时,也要注意科学性,注重导游词的编写,从石窟的历史中挖掘内容。讲解员不仅要有专业知识,还要博才多学,熟悉大量的民间传说和历史典故,这样才能讲解得既生动又翔实。

(3)改变经营方式,优化产品结构

目前,旅游者的兴趣不再是单纯的游览观光,正在从静态参观向动态参与方向发展,他们更愿意亲身参与到享受体验的乐趣。丝路沿线很多石窟现有的经营方式已经不能适应目标市场的需要,应该从观赏式上升到表演式和参与式。除了一般游览活动外,还应该结合佛教传统活动开发多种动态参与项目,如组织有兴趣的游人开展参禅、浴佛、食斋、放生等佛事活动,还可根据石窟的雕刻内容开展旅游活动以及利用石窟在社会的影响做文章等。

6.陵墓类文化遗产旅游发展路径

陵墓是基于丧葬习俗形成的载体。丧葬习俗是人类重要的生活习俗,本身基本不具备旅游价值,无法开发成为旅游项目,但由于其形成的历史遗存蕴涵着深厚的文化价值和旅游价值,是一种集建筑、雕刻、绘画、自然环境于一体的综合性艺术。中国是历史文化遗产丰富的国家,帝王陵寝遗产众多,全国有据可考的达160座,我国的帝王陵寝不仅数量众多、历史悠久、在世界上独一无二,而且布局严谨、建筑宏伟、工艺精湛,具有独特的风格,在世界文化史上占有重要的地位。“灵魂不死”观念导致了陵墓建筑的产生,在“事死如事生”的古代社会,帝王陵墓不仅反映了当时的最高丧葬礼仪,从某种意义上也构成了统治阶级社会历史活动的缩影。陵墓类的古代建筑艺术是中国众多历史文化遗产中不可多得的瑰宝。但陵墓类遗产旅游,多是以博物馆的方式展示,遗产文化内涵的展示不够,遗产旅游体验不足。将其“活化”、“可视化”,使陵墓类文化遗产旅游产品既体现文化遗产的历史静态性,又体现其历史动态性,是陵墓类文化遗产旅游的发展方向。

丝路沿线陵墓类文化遗产,尤其是帝王陵寝众多,仅咸阳就有国家重点保护的陵墓20座、省级重点保护的陵墓25座,其中帝陵27座,皇亲国戚王公大臣的陪葬墓400余座,绵延百里,蔚为壮观,但有许多陵墓处于封闭保护状态。以咸阳为例,全市有20多座帝王陵墓基本上都处于封闭保护状态。其中只有汉武帝茂陵、汉景帝阳陵、唐太宗昭陵、唐高宗李治和女皇武则天合葬墓——乾陵四陵有与其相对应的对外开放的博物馆,如乾陵墓地可以凭票参观,参观其中一些古建筑遗迹和后期修建的地面建筑,如乾陵司马道、武则天的无字碑等;除了上述四陵外,其余陵墓目前都处于保护阶段,被设为古建筑保护区而没有对外开放。

丝路沿线地区大多为经济落后地区,由于缺乏资金,对陵墓类文化遗产进行封闭式保护不仅不利于陵墓的长期保护,反而可能由于年久失修而逐渐颓废。对于陵墓类文化遗产,今后的发展思路是:

(1)扩展和放大陵墓资源的旅游功能

尽管陵墓资源自身的特点既决定着旅游开发的价值,又影响功能区域的旅游行为,但这并不表示陵墓资源的旅游价值就是单一的,陵墓资源可以与其他旅游配合开发,充分挖掘陵墓所在地其他类型的旅游活动。如茂陵目前的开发模式仍是设立博物馆开展观光游览活动,游客参与体验项目缺乏,可从增加游客体验活动项目入手进行开发。可建设汉武帝刘彻历史文化遗产公园,以绿色景观树标示茂陵陵园、陪葬墓、陵邑等区域,展现茂陵的整体格局,为游客呈现整体的视觉体验;建设大汉城,城内修建军事体育体验园、大汉旅游城演艺苑、仿汉式休闲娱乐设施等,并在城内使用五铢钱,开展武帝巡游、张骞出使、现场制作汉瓦当等活动,展示汉武帝时期欣欣向荣的社会景象;以汉武帝为原型,策划立体全景式歌舞“汉武大帝刘彻”,融合汉文化艺术元素,集中展示汉武帝在治国方面的伟大功绩,引进现代高科技,还原茂陵地宫格局,设计和推广相关网络游戏,增强游客的参与性,扩大双文化的整体市场影响力;通过建设仿汉式温泉别墅、SPA康疗中心等建筑,打造国家级温泉体闲度假区,满足中高端消费群体休闲度假旅游的需求。

(2)“借景”对陵墓资源进行旅游价值整合

一些位置相对孤立的陵墓旅游资源,由于自身旅游功能的单一性,需要放在大的旅游格局中考虑,这就要求这些景点既要利用知名景点的辐射效应,更应该学会去主动“借景”。如咸阳的陵墓资源在旅游开发和营销时,把汉陵和唐陵串在一起,把咸阳放到西安乃至整个陕西的旅游大环境中,把陵墓类型旅游资源和其他类型旅游资源组合起来共同开发。

(二)丝绸之路国际段文化遗产旅游发展路径

丝绸之路沿线各个国家、国内各省区(主要是陕西、甘肃、宁夏、新疆)应秉着资源共享、市场共享、信息共享、利益共享和风险共担原则,发表开展丝绸之路国际旅游的共同声明,订立共同遵守的原则并分别签订相互间的合作协议。丝绸之路国际段文化遗产旅游的发展,可以从以下几方面着手。

1.线路应具有多选性

丝绸之路的国际部分应具有线路的多选性,在伊拉克及中东其他地区局势尚未完全恢复平定的情况下,可首先探讨沿费尔干纳盆地、撒马尔罕、布哈拉,经阿什哈巴德,跨里海、亚美尼亚高原进入土耳其的路线。

2.改善丝路之旅的交通条件

争取尽快开通西安—迪拜(国际空港)、西安—伊斯坦布尔(或安卡拉)、西安—塔什干、西安—德黑兰的国际航线,为开展快捷的空中丝路之旅奠定交通条件基础,并以上述各城市作为地区的游客集散中心。尽快提高西安至乌鲁木齐、吐鲁番经库尔勒至喀什,西安经平凉至固原(和天水)以及玉门至敦煌的公路等级,增加或开辟通往丝绸之路各主要节点城市(如敦煌、吐鲁番、喀什、伊宁、和田等)的国内支线航班,全面改善丝绸之路旅游的交通条件。

3.加强丝路沿线重要节点城市的旅游开发

加强古丝绸之路重要节点旅游资源的开发、保护和旅游产品的统一推介。其中重要的节点城市包括西安——汉、唐国都;宝鸡(含法门寺)——关中西部重镇;天水——陇东重镇,以麦积山石窟为代表;武威(古凉州)——河西走廊重镇,以反映回纥文化的西宁王碑、高昌王世勋碑及反映西夏文化的西夏碑为代表;张掖(古甘州)——河西走廊重镇,以西夏遗存大佛寺以及黑水国城堡遗址为代表;敦煌——丝路重镇,以沙州故城、阳关故址、玉门关故址(小方盘城)、莫高窟(含万佛峡)为代表;嘉峪关——以关城及黑山石刻画像(大月氏、匈奴文化遗存)为代表;哈密——以盖斯(阿拉伯人)墓、巴里坤烽燧、哈密王墓为代表;吐鲁番——以交河故城、高昌故城、胜金口千佛洞、柏孜克里克千佛洞为代表;库车——以克孜尔千佛洞(拜城)、克孜尔尕哈尔佛洞和森木塞姆千佛洞为代表;喀什——以三仙洞及艾提尕尔清真寺为代表。

国外部分重要节点城市包括:撒马尔罕(乌兹别克斯坦)——古康居国首都,丝路重镇,帖木儿陵寝所在地;赫拉特(阿富汗)——中古时代东西方交通要冲,伊斯兰教圣地;伊斯法罕(伊朗)——丝绸之路南路途经重镇,曾为波斯帝国首都,大不里士(伊朗)——城东萨巴兰山为拜火教圣地;布尔萨(土耳其)——丝绸之路重镇(为丝路东行第七站),被称为“丝绸之城”,曾为奥斯曼帝国的第一个国都;布哈拉(土库曼斯坦)——古代欧亚交通要道,古布哈拉汗国都城;伊兹密尔(土耳其)——世界七大奇迹之一阿尔忒弥斯神庙遗址所在地,交通要冲;巴尔米拉(叙利亚)古城——丝绸之路上的著名古城遗址。其重要城市还包括伊斯坦布尔、麦加、耶路撒冷、马什哈德、安卡拉、库姆、阿什哈巴德、巴格达、德黑兰等。

加强对以上重要节点城市旅游资源的开发,将丰富丝绸之路的旅游资源类型,增加丝路旅游的吸引力。

4.联合申报丝绸之路世界文化遗产

为了更好地保护丝绸之路沿线的文化遗产,2006年8月,国家文物局、联合国教科文组织世界遗产中心在新疆吐鲁番召开“丝绸之路跨国联合申报世界文化遗产国际协商会议”,签署了《丝绸之路跨国申报世界遗产吐鲁番初步行动计划》,标志着丝绸之路跨国联合申报世界文化遗产工作正式启动。在这之后,又分别在杜尚别、西安和阿拉木图等地召开协商会,继续推动丝绸之路跨国联合申遗工作。

丝绸之路以跨国合作、文化线路的形式“申遗”,不仅会让丝绸之路这一古代沟通东西方经济、政治、文化的大动脉为当今国际间的交流、合作做出新的贡献,还将极大地促进沿线各国、各地区的文化遗产保护水平.提高地方的知名度,扩大相互之间的对外开放,促进旅游业共同发展,推动经济社会的协调发展。

联合申报丝绸之路世界文化遗产,可由各国政府牵头,成立由各国旅游局和各省、市、自治区政府,各国旅游行业协会、旅游企业等有关部门参加的“矩阵型”组织结构——“丝绸之路旅游合作开发联盟”,在日常工作中具体负责组织协调各国各地区旅游开发中遇到的问题,实现共同保护、统一宣传、信息共享、合作开发、联合申遗、协调共赢、利益共享;同时,建立丝绸之路旅游业共同发展基金,使丝绸之路旅游合作开发联盟具有相当的经济调控能力和投资管理能力;充分发挥丝路沿线各国、地区旅游行业协会的作用;完善丝路沿线各国、地区旅游发展咨询环境;建立统一、协调、有效的市场竞争机制,共同推动旅游形象宣传和产品促销;建立健全利益补偿机制等。

5.编制丝绸之路国际旅游总体规划

鉴于丝绸之路路线的多样性、旅游方式的多样性和旅游需求结构的多样性,建议尽快编制丝绸之路国际旅游总体规划。该规划的编制,应秉承“以历史为背景、以文化为本源、以产品为节点、以城市为依托”的发展理念,规划的制定应打破国界和行政区域界限,突破行政管理障碍,结束目前丝绸之路沿线各利益方浅层次的产品竞争,提升旅游产品的文化内涵,力求打造创新型、共赢型的旅游线路,切实促进丝绸之路国际旅游合作开发的实质性进展,打造一流的世界级遗产廊道型旅游精品。我国在2007年启动了《丝绸之路旅游区总体规划》(国内段)的编制工作,规划期限为2008~2020年。该规划将打破行政区域界限,突破行政管理障碍,创新旅游区的管理体制和运营机制,结束目前丝绸之路旅游区浅层次产品的竞争,提升文化内涵,全方位地加强区域互动无障碍合作,进而向国际丝绸之路延伸,构建丝绸之路国际旅游区的经济利益共同体。

另外,为协调各地旅游业的发展,丝绸之路沿线各国应建立具有权威性的旅游服务及协调中心和旅游信息中心;国内各省(区)、州、市也应建立相应的分中心并完善相关的法规体系和受理机制。