2010年以来,甘肃省文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所以及北京科技大学冶金与材料史研究所对张掖西城驿遗址进行了发掘,获取了一批有关河西走廊新石器—青铜时代文化序列及早期冶金技术的重要资料。结合陶器和其他遗存特征及层位关系,该遗址文化遗存大体分为三大期:一期为马厂晚期遗存;二期文化遗存较为复杂,包含了多种文化因素;三期为四坝文化早段遗存。本文试以西城驿2010年发掘所获陶器为主,结合近年来河西地区新发现的一些资料,对西城驿二期遗存的文化因素进行初步的分析,以确定二期遗存的文化性质。

一 西城驿二期陶器分析

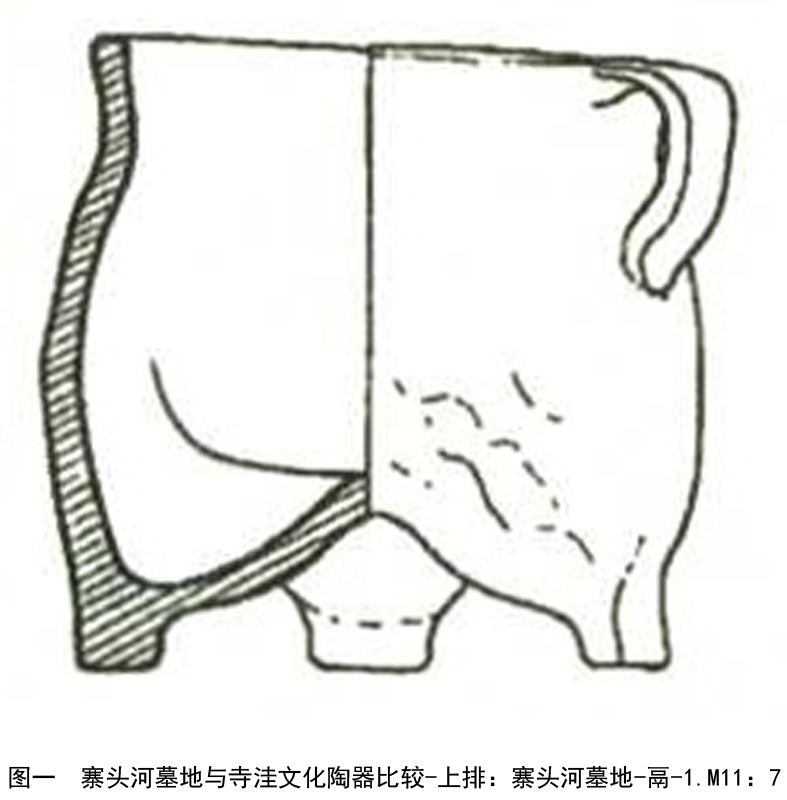

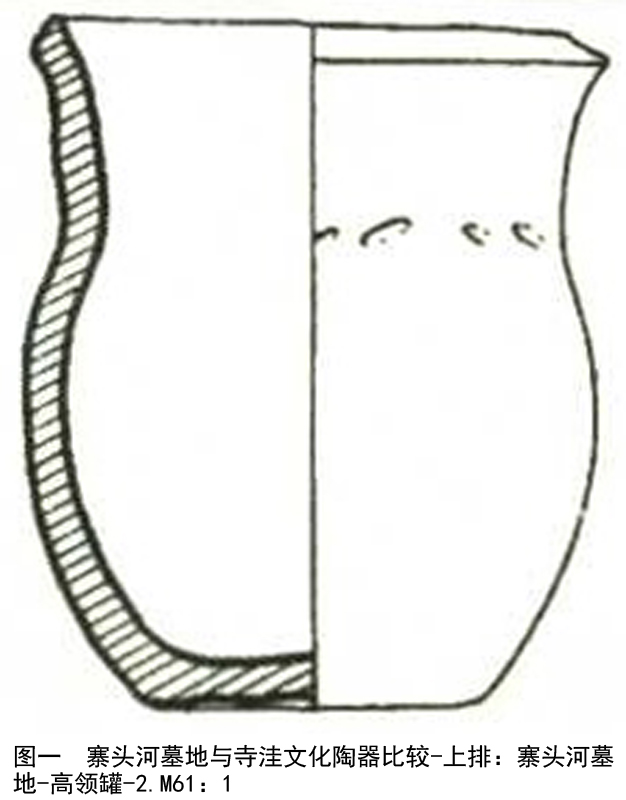

西城驿遗址二期遗存主要包括⑤~⑩文化层及各文化层下开口的遗迹单位,这些文化层和遗迹单位中出土的陶器可分为A、B、C、D四组。整体来看,D组主要出现在第6、5两层,数量极少,可划为二期晚段;A、B、C三组共存较多,A组在二期早段较多,往后逐渐减少,B、C两组在二期中段时几乎平分秋色。如对H24、H23、H20的统计分析,H24开口于⑧e层下,可划为二期早段,H20和H23同开口于⑦e层下、打破⑧a层,可划为二期中段,H24早于H20和H23,H20和H23可能同时。H20出土陶器中A、B、C三组所占比例分别为12.5%、31.25%、56.25%;H23出土陶器中A、B、C三组所占比例分别为13.33%、46.67%、40%;H24中不见C组陶器,仅见A、B组陶器,且所占比例相当(图一)。

A组 多为泥质红陶或夹砂褐陶,采用泥条盘筑制作。器形主要为彩陶盆和双耳罐。彩陶盆均为泥质红陶,紫红陶衣,内外饰黑彩。可分为两类:A类有双颈耳(图二,1~3),B类无耳(图二,4~6)。多内饰横道平行条纹、连续弧边三角纹、斜道平行线纹,外饰平行条带纹、“X”形纹。无耳彩陶盆较双颈耳彩陶盆占有更大比例。从层位关系来看,A类盆较B类盆出现略早,延续略晚,两类盆在部分单位内共存。双耳罐多为夹粗砂褐陶,素面,侈口,圆唇,双颈耳,耳与器口基本齐平,器表磨光,有烟炱。依其口沿外有无盲鼻可分为A、B两类:A类无盲鼻(图二,7),B类沿外有横置盲鼻(图二,8、9)。A类双耳罐在西城驿二期的出现与消失都较B类要早,在H24中两类罐共存。

B组 以橙黄陶为主,有少量灰陶,泥质陶(夹细砂)与夹粗砂陶各占一定比例,陶质坚硬,有平底器、三足器,多采用泥条盘筑法制作,部分经慢轮修整。器形主要有双大耳罐、高领罐、双耳罐、侈口罐、子母口罐、盆、器足等。纹饰以绳纹、篮纹为主。尚没有发现重叠的倒三角纹、对角三角纹等被视为典型齐家文化的纹样。器形以盆数量最多,次为双大耳罐、高领罐,其余各类数量相对较少(图三)。

盆的形制多样,可以分为三类:A类为敞口斜沿,弧腹(图三,8);B类为敞口,斜腹(图三,9);C类为敞口,窄沿,斜腹(图三,7)。双大耳罐多侈口,圆唇,束颈,大宽耳(图三,1)。多为泥质或泥质夹细砂,在⑨a层中出现,⑦d层后不见。此外有麦粒状绳纹侈口罐(图三,2)、双耳罐(图三,3)、高领罐(图三,4)、斝(图三,5)等。该组陶器以平底器为主,存在少量三足器器足(图三,6)。从H15、H20、H23来看,B组共存陶器为高领罐、侈口罐、C类盆,双大耳罐、高领罐、斝,高领罐、双耳罐、器座,在第⑥层、第⑦层各地层中,多为高领罐与盆或侈口罐与盆共存。此类陶器在第二期遗存中始终存在,在西城驿遗址第三期遗存中依然零星可见。

C组 彩陶为手制泥质或夹细砂红陶,施黑彩。与耳对应的最大腹径两侧各有一乳突。在彩陶罐颈肩部及耳部有小圆坑,用以镶嵌装饰品。口沿内侧及器表饰彩,纹饰多为横道平行线、条带纹及竖道条、带纹组合、菱形格纹、菱形块纹、“X”形纹、对三角纹等。粗砂陶多为素面红褐色,部分饰刻划纹、戳印纹、附加堆纹、绳纹等。器形主要有彩陶罐、彩陶双耳罐、彩陶单耳罐、彩陶壶、彩陶盆、双耳罐、凸棱罐、侈口罐、盆、器盖、纺轮以及少量三足器等(图四)。

彩陶罐在彩陶中占有较大比重,在⑩b层中有零星发现,第⑦、第⑥层中出土较多,第⑤层中基本不见。多侈口,圆唇,短颈。夹细砂,红陶。器表磨光,饰黑彩(图四,1)。

彩陶双耳罐,依其形制可以分为三类:A类罐颈较直,侈口,圆唇,双颈耳,沿内外均饰黑彩,口内侧多饰横条纹及竖道短条纹,外饰平行条间以菱格纹(图四,6);B类罐颈微束,侈口,圆唇,窄桥形耳,黑彩,多在口沿内外均饰彩,耳上饰平行条纹或网格纹(图四,7);C类罐为切口罐,敛口,桥形耳,夹粗砂褐陶,施橙黄陶衣,饰竖道条纹及对三角纹(图四,3)。

彩陶单耳罐,侈口,圆唇,短颈,单桥耳,鼓腹,平底。夹细砂红陶,施黄陶衣,饰黑彩。口内侧饰平行线纹,口外侧饰平行条纹以及由竖道宽带纹界定的几何纹组合(图四,2)。

彩陶壶,可分为两类:A类为窄斜沿,圆唇,长颈略斜,夹细砂红陶,饰黑彩(图四,12);B类侈口无沿,喇叭口,方圆唇,长束颈,夹细砂红陶,施黄陶衣,饰黑彩,器表磨光(图四,11)。

彩陶盆,形制较为多样,可以粗略划分为三类:A类为罐式盆(图四,13),B类为深腹盆(图四,8),C类为盘式盆(图四,19)。

双耳罐,依其耳部特征可以将其划分为两类:A类器耳与器口基本齐平(图四,4),B类器耳低于器口(图四,5)。从可辨器形来看,双耳罐在C组器物中所占比重最大。

盆,可以分为两类:A类为敞口浅腹,其形制与C类彩陶盆相近(图四,22);B类为敞口深腹,其形制与B类彩陶盆相近(图四,14)。

此外有凸棱罐(图四,9)、侈口罐(图四,10、15)、斝(图四,23)、小陶罐(图四,20、21)、器盖(图四,16)、器座(图四,18)、纺轮(图四,17)等。

D组 为夹细砂红陶,施紫红陶衣,饰黑彩,黑彩浓厚,略凸出于器表。器形主要为彩陶盆、彩陶罐。彩陶盆如T0301⑥c:P5,侈口,圆唇,颈微束,圆弧腹,双腹耳。黑彩脱落严重(图五,2)。彩陶罐如T0301⑥c:P1,侈口,圆唇,颈微束。内饰斜道平行线纹、横道条纹或平行条纹,外饰平行条纹间以“=”纹(图五,1、3、4)。

二 河西地区新见同类遗存

除武威皇娘娘台、山丹四坝滩、酒泉干骨崖、金塔榆树井、金塔二道梁等遗址外,近几年随着河西地区考古工作的全面开展,与西城驿二期相近的遗存在调查、发掘中多有发现,主要有瓜州潘家庄、兔葫芦,敦煌西土沟,酒泉西河滩,金塔三个锅庄滩、缸缸洼、火石梁,民乐五坝、东灰山(图六,25)等遗址。

金塔三个锅庄滩墓地因盗掘破坏,墓葬形制及葬具、葬式等都不明了,陶器可辨识的器形有彩陶盆、彩陶罐及夹砂罐等。彩陶均为泥质或泥质夹细砂红陶,手制,黑彩,施紫色或紫红陶衣。多内外施彩,内彩多见于盆口沿内部。纹饰多为几何纹及其组合,有横、竖平行线及斜道平行线、八卦纹、三角纹、重叠对三角纹、重叠倒三角纹、连续三角形带状纹、菱形网格纹等。夹砂陶多为灰色或灰褐色双耳罐,以肩部饰斜凸棱和沿外饰泥突或凹窝纹的罐最具特点(图六,15~20)。

兔葫芦遗址发现少量彩陶舷及双耳罐,彩陶盆为夹细砂红陶,器表磨光,施紫红陶衣,饰黑彩。侈口,圆唇,束颈,颈肩部有双耳,耳与口沿基本齐平。沿内为连续三角带状纹。罐可分两类:A类耳与器口齐平,B类双耳略低于器口,均为侈口,圆唇,束颈(图六,10~14)。

三个锅庄滩及兔葫芦所见此类陶器均为西城驿A组遗存。

据简报公布资料来看,潘家庄共清理墓葬3座,主要随葬品有彩陶罐、褐陶罐、石器、骨饰等(图八,1~7)。彩陶罐均为双耳罐,手制,泥质红陶,施黑彩。与耳对应的最大腹径两侧各有一乳突。在彩陶罐颈肩部及耳部有小圆坑。口沿内及器表饰彩,纹饰多为横道平行线、条、纹组合及菱形格纹、菱形块纹、“X”形纹、对三角纹等。褐陶,手制,均为平底罐,以双耳罐为主。部分器物口沿外饰一周附加堆纹,上有戳印纹。少量腹部贴饰一周波折状蛇形纹①。敦煌西土沟遗址出土器物中彩陶双耳罐乙:1形制与潘家庄遗址所出彩陶罐M1:1、M2:1、M2:2,及甘肃武威皇娘娘台57M1、M9、M32所出彩陶罐相似(图八,24~27)。陶罐口沿的压印纹饰,与潘家庄遗址出土的陶罐M1:3、M2:3口部的指窝压印纹有较强的一致性②。瓜州潘家庄遗址及敦煌西土沟遗址所见仅C组陶器。

酒泉西河滩、金塔缸缸洼遗址,与西城驿二期遗存所包含文化因素最为接近,均包含有A、B、C三组陶器。缸缸洼遗址所见A类陶器主要为泥质红陶,施紫红陶衣,饰黑彩,纹饰多为八卦纹及平行条线纹组合,器形以盆为主,与三个锅庄滩墓地所见同类器相近(图六,21~24);B组陶器以泥质为主,夹砂次之,主要有罐、器盖等(图七,6~8);C组可分为夹粗砂和泥质(夹细砂)两种,以素面为主,彩陶次之,此外有绳纹、刻划纹、堆纹、戳印纹等。可辨器形有彩陶壶、彩陶罐、盆、双耳罐、壶、器盖、纺轮等(图八,12~23)。与缸缸洼相邻的火石梁遗址,不见A组彩陶,仅见B、C两组陶器。B组陶器主要有高领罐、盉、杯等(图七,1~4)。C组陶器主要有彩陶罐、彩陶盆、彩陶壶、彩陶杯、双耳罐、器盖等(图八,28~33)。

2009年,甘肃省文物考古研究所对民乐五坝墓地进行了发掘,该墓地也发现了与西城驿二期遗存类似的遗存(图七,5;图八,8~11),而且发现B组、C组陶器共存的墓葬③。此外,新疆天山北路墓地一期文化遗存也有此类陶器④。

三 文化属性的初步认识

A类遗存陶器器形相对单一,彩陶以彩陶盆所占比重最大,这里所见双耳彩陶盆与青海柳湾马厂墓葬所出Ⅱ型Ⅰ式侈口双耳罐(760:31、926:39)⑤(图六,28、29)及红古下海石马厂墓地出土双耳彩陶盆⑥、双耳彩陶罐(M1:7、8、12)⑦形制极为接近,但在器形方面,河西所见A类遗存中彩陶盆的腹部更深,纹饰更为简约疏朗(图六,30~32)。河西地区已知马厂类型遗址近50处,李水城将其归纳为三组:甲组以山丹四坝滩所出彩陶瓶、彩陶钵为代表,乙组以永昌鸳鸯池为代表,丙组以酒泉高苜蓿地、照壁滩遗址为代表⑧。从器物形制来看,A类遗存与高苜蓿地、照壁滩遗址较为接近,但仍有区别,应是马厂晚期遗存,年代与高苜蓿地、照壁滩遗址所见马厂文化遗存年代相当(图六,1~9)。

B组陶器中的大双耳罐、高领罐、篮纹盆等,都是甘青地区所见齐家文化的典型器物。以往认为齐家文化分布的西界仅达河西走廊的武威地区,最西界未能超越甘肃永昌县⑨。而近几年的考古发现证明,在河西走廊的西段地区亦多见齐家文化的陶器。但是除了在民乐五坝的墓地有个别单纯的齐家墓葬外,不论从酒泉西河滩遗址,还是金塔缸缸洼、火石梁遗址来看,均没有单一的齐家文化遗存。李水城对河西走廊西部齐家文化的存在曾做了两种估计:一种可能是,有少量齐家文化因素进入走廊西部,并与那里的马厂文化或“过渡类型”遗存并存;另一种可能是,即便在走廊西部发现了个别齐家文化的因素,但尚不足以证明齐家文化的居民进入到这一地区,或可将这些齐家文化遗存视为贸易、交换的结果⑩。通过对西城驿遗址的发掘,我们发现,齐家陶器在第二期文化遗存中大量存在。在部分地层及遗迹单位中很难看出哪组陶器在数量上更占有优势,所以对于B组齐家陶器,目前很难将其认为是个别文化因素影响、传播或贸易交换的结果,应该是齐家文化进入河西走廊中西部后与马厂文化晚期和“过渡类型”共存。

C组陶器早在1986年北京大学、甘肃省文物考古研究所在进行河西史前考古调查中便已被识别出来。当时调查人员认为这类遗存有别于马厂,也不同于齐家和四坝文化,然而又与这三种文化有着一定的联系。李水城先生通过研究首次提出“过渡类型”这一概念,将这类遗存视为马厂文化向四坝文化的过渡遗存;并将皇娘娘台遗址1957年及1975年所出彩陶进行了比较研究,将其划分为两组:甲组绘红彩,数量不多,为齐家文化特有的传统器形和花纹;乙组绘黑彩,有红衣,数量亦不多,其器形、花纹靠近河西马厂类型,但又表现出某些独特风格,即“过渡类型”彩陶(11)。1987年甘肃省文物考古研究所、北京大学考古学系对干骨崖墓地进行了发掘,在T14内发现一条沟,沟内包含物可分为上下两层,上层属四坝文化,下层陶片不少与皇娘娘台所出黑彩陶器图案一致(12)。这也从层位关系上印证了四坝文化与该类遗存的相对年代关系(13)。通过近几年的调查、发掘,我们认识到河西地区确实存在着C组彩陶代表的一类遗存,主要分布在河西走廊,东起武威,西至瓜州、敦煌,南及民乐,北抵金塔的全部地区,甚至远达新疆东部,在青海及内蒙古境内也有发现。就目前所发现地点来看,主要分布在张掖、酒泉地区,集中在黑水河流域。从目前的考古资料来看,以酒泉为界,以西地区C组类遗存单独出现,以东地区C组往往会与A组、B组等共存。

D组陶器主要为夹细砂红陶,施紫红陶衣,饰黑彩,黑彩浓厚,略突出于器表。这也是与C组陶器清淡黑彩最明显的区别。D组陶器与西城驿遗址二期遗存所见陶器风格一致。二期陶器与民乐东灰山、玉门火烧沟所见最为相近,是典型的四坝文化早段遗存。

四 相关问题的讨论

(1)各组遗存之间的关系。C组陶器确实区别于A组和B组,其形制与D组遗存中的主体因素更为相近,在无彩陶器上尤其能体现出其延续性。但A、B、C三组陶器,在有些器物上其形制又极为相似,如C组A类侈口罐,在器形上与B组齐家高领罐相近,C组A类侈口罐,在器形上与A组B类罐相近,沿外有盲耳;B组B类盆与C组A类盆、C组C类彩陶盆器形相近,A组B类彩陶盆与C组A类彩陶盆相近;在火烧沟,曾发现器形与B组相同大双耳罐和豆。在西城驿遗址的最下层为单纯的马厂晚期遗存,上层为四坝文化遗存,中间是含有马厂文化晚期、齐家文化、“过渡类型”、四坝文化等遗存的混合体。这种现象表明马厂晚期和齐家文化在河西走廊的中部发生了融合,之后形成了李水城先生所命名的“过渡类型”,偏早阶段接近马厂晚期,偏晚阶段则更接近四坝文化(14)。且齐家文化与“过渡类型”有长时期的共存,对四坝文化的形成产生重要影响。

(2)从目前已知的河西走廊铜石并用时代—青铜时代文化发展趋势观察,马家窑、半山、马厂文化先后进入河西走廊,齐家文化随后也进入了河西走廊,在走廊这两支人群相遇,文化也发生了交融。西城驿遗址发现的齐家文化遗存的年代属于齐家文化中期,早于齐家坪,年代大体与马厂晚期相当(15)。从陶器的特征来看,河西走廊齐家文化结束的时间远早于洮河流域。这可能与齐家文化和马厂文化融合以及河西走廊“过渡类型”的形成有关。

(3)西城驿二期遗存和“过渡类型”的问题。作为西城驿二期遗存中的C组遗存,在武威皇娘娘台1957年及1975年的发掘中已经被发现,但当时将其视为马厂过渡到齐家的证据,未进行区分命名。1987年于干骨崖墓地T14下层又发现了此类陶器,这也从层位关系上印证了该类遗存早于四坝文化的相对年代关系,C组遗存被暂时命名为“过渡类型”。“过渡类型”的提出为四坝文化的来源找到了一个源头。但李水城所定义的“过渡类型”遗存本身就包含了马厂文化和齐家文化这两种文化的因素,其内涵本身就是一个复杂的混合体,其中的大多数陶器都能在马厂文化和齐家文化中找到。而以“过渡类型”这样的名称来命名这类遗存只是权宜之计。西城驿遗址的发掘完整地揭示了“过渡类型”的文化内涵,可以“西城驿文化”替代原来“过渡类型”的旧称。

(4)西城驿文化的内涵。西城驿文化主要分布在河西走廊,河西区域是张掖以西地区,西达东天山地区。在石器中既有打制石器和磨制石器,也有细石器。陶器均为手制,器类主要有双耳罐、单耳罐、四耳罐、豆、壶、双耳盆和陶瓮等,器口外多饰附加堆纹,耳部饰压印纹和刻划纹,肩部有类似蛇的折线纹,部分肩部有凹坑粘贴或镶嵌石、贝、蚌类的圆珠或圆片饰,腹部有乳突。彩陶数量较多,施红色或黄白色陶衣,绘黑彩,个别为红彩。彩陶图案主要为菱形网纹、倒三角网纹、对三角纹、折线纹、弧边三角纹、连续点状纹、粗细复合线纹、棋盘格纹、蜥蜴纹等。墓葬多见长方形竖穴土坑墓,有竖穴偏洞室墓。房屋主要有半地穴、平地起建和土坯垒砌三种建筑方式,形状有圆形、长方形和方形多种。西城驿文化的人们栽培粟、黍、大麦、小麦等作物,饲养有绵羊、猪、黄牛、狗等,呈现出混合型的生业形态。在黑水河流域已调查发现的西城驿文化遗址中多见与冶金相关的遗物,表明其有较发达的冶铜技术。西城驿文化的年代,据中国社会科学院考古研究所张雪莲先生14C测年,8~7层年代为公元前2100~前1900年,6~5层为公元前1880~前1680年。

①西北大学考古专业、甘肃省文物考古研究所、安西县博物馆:《甘肃安西潘家庄遗址调查试掘》,《文物》2003年第1期。

②西北大学考古系、甘肃省文物考古研究所、敦煌市博物馆:《甘肃敦煌西土沟遗址调查试掘简报》,《考古与文物》2004年第3期。

③甘肃省文物考古研究所、张掖市文物保护研究所、民乐县博物馆:《甘肃民乐五坝史前墓地发掘简报》,《考古与文物》2012年第4期。

④李水城:《天山北路墓地一期遗存分析》,《俞伟超先生纪念文集》,文物出版社,2009年。

⑤青海省文物管理处考古队、中国社会科学院考古研究所:《青海柳湾》,文物出版社,1984年。

⑥甘肃省文物考古研究所:《兰州红古下海石——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,2008年。

⑦甘肃省文物考古研究所:《甘肃海石湾下海石半山、马厂类型遗址调查简报》,《考古与文物》2004年第1期。

⑧李水城:《河西地区新见马家窑文化遗存及相关问题》,《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社,2001年。

⑨李水城:《四坝文化研究》,《考古学文化论集(三)》,文物出版社,1993年。

⑩李水城、水涛、王辉:《河西走廊史前考古调查报告》,《考古学报》2010年第2期。

(11)李水城:《四坝文化研究》,《考古学文化论集(三)》,文物出版社,1993年。

(12)李水城:《四坝文化研究》,《考古学文化论集(三)》,文物出版社,1993年。

(13)李水城:《河西地区新见马家窑文化遗存及相关问题》,《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社,2001年。

(14)李水城:《四坝文化研究》,《考古学文化论集(三)》,文物出版社,1993年。

(15)王辉:《甘青地区新石器—青铜时代考古学文化的谱系与格局》,《考古学研究(九)》,文物出版社,2012年。