寺洼文化是我国西北地区著名的青铜文化,自瑞典人安特生1924年发现,于今已近90年。其独特的文化面貌,及与商周文化的联系一直吸引着学术界的关注,但对其年代、分期、延续发展情况,以及文化属性等方面的研究,依然存在许多问题。这一方面是因该文化的陶器形态比较固化,较难把握其发展特点,另一方面则与过去的考古工作开展不足,资料较少有关。近年甘肃岷县占旗、临潭磨沟、陕西黄陵寨头河等地连续发现了寺洼文化或与之相关的墓地,收获颇丰,为我们进一步探讨有关问题提供了较好的条件。本文拟就这些新发现略陈管见,以待方家批评。

一 黄陵寨头河墓地与寺洼文化去向的观察

陕西黄陵县寨头河墓地的发掘,缘于延安市南沟门水利枢纽工程建设的需要。2011年4~12月,陕西省考古研究院等单位对水库淹没区勘探发现的90座墓葬、2座马坑和1处方坑进行了全部揭露,出土了大批具有鲜明的文物,呈现出比较复杂的文化面貌,文化性质被判定为战国魏国边陲戎人墓地①。依据发掘资料,可知其文化内涵较复杂,既有代表来自陇东的A类西戎文化因素,又有属于中原地区三晋文化的B类因素,还有少量欧亚草原东部因素的C类北方系青铜文化遗存②。

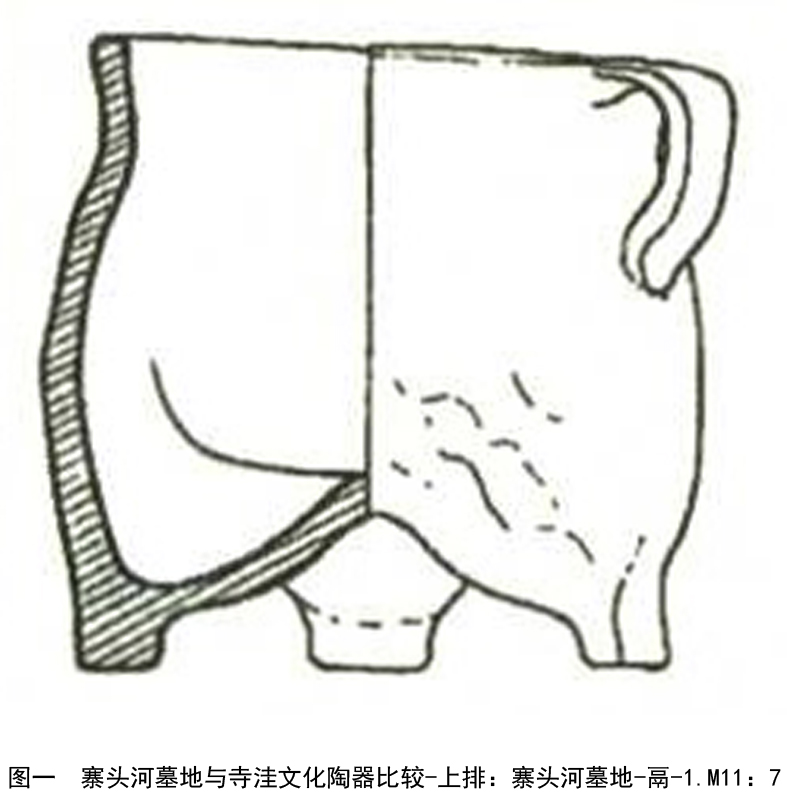

如果认真分析的话,所谓的A类因索还应该分为两类。甲类为报告和研究文章所强调的与甘谷毛家坪B组遗存类似的铲足鬲、单耳罐、双耳罐、高领罐等陶器(图一,上排),基本为夹砂红褐陶,器表色泽不匀,红、灰、黑相杂,素面,肩颈部或耳面饰有刺、划纹,部分罐口沿加泥条或有小鋬。

此类遗存虽可认为与毛家坪B组相关,但后者可能与寺洼文化有某种承继关系,赵化成先生早就意识到这点③。而从陶器的制作工艺、形制特征来看,寨头河A类遗存与寺洼文化的相似程度,实际上可以说是有过之而无不及。陶色斑驳,口沿加泥条,不饰绳纹等均保持了寺洼文化(图一,下排)的主要特征,这些方面甚至都超过了毛家坪B组遗存与寺洼文化的相似程度。所以,其与寺洼文化呈现的传承关系,似非间接源自毛家坪B组,而是渊源自有,无需曲迂以求。

其被考虑到与毛家坪B组的关联,是出于寺洼文化年代的下限为西周晚期,与寨头河墓地上限不超过战国早期存在较长时间距离的考虑。但寺洼文化陶器演变比较迟缓,时代特征不明显,许多墓地的分期都相当困难,往往是据有共存的其他商周文化遗物判断。如果缺少参照,就难以认定,寨头河陶器与合水九站④所出者有不少类似者,就是此原因。原被认为较晚陶器沿用了多长的时段,没有办法肯定,不排除会晚到春秋。至于寨头河的器类较寺洼文化为少,这是因为其吸收的晋系和其他文化因素,取代了原有的一些用器。如寺洼类陶豆的消失,应与这里较多晋式豆的出现有关。所以,寨头河墓地的这一部分因素,应溯源于寺洼文化。

A乙类因素的数量较少,可见者有灰陶双耳罐、蜻蜓眼玻璃珠等,与张家川马家塬战国墓地所出同类器较相似⑤。但后一墓地的时代更晚一些,当是两者有着共同的来源,却不好讲彼此的直接关系,又因其数量过少,可暂予忽略。

考古发现寺洼文化的活动区域主要在洮河流域,西汉水和渭、泾河上游,无逾子午岭以东的线索。寨头河A甲类遗存渊源的线索,让我们感悟到该墓地是东徙的部分寺洼人后裔。他们可能在春秋时期就已融入中原晋系文化中,在战国早期为魏国戍守子午岭以东的河西地区。《左传·襄公十四年传》中有关晋惠公赐姜戎氏南鄙之田的对话,可能道出了墓地的真实历史背景。

至于其他寺洼遗存的去向,也有一些线索。渭河上游偏西地区的可能演化为毛家坪B组族群,当为翼戎的重要组成成分,偏东地区的先后融入秦文化之中,许多战国时期的秦墓地中,屡屡可见铲足鬲的身影,也许正是此情况的反映。马家塬墓地亦不乏铲足鬲、单耳罐等陶器的发现,似说明这一颇具西方特色的文化中,也有寺洼文化的血脉。

二 岷县占旗遗址及寺洼文化的发展状况

甘肃岷县占旗遗址的发掘,也是应水利建设工程需要所进行的考古项目,共清理寺洼文化的墓葬66座、灰坑10个、房址和祭祀遗存2处,出土陶器、铜器等各类文物400余件⑥。报告虽将墓葬分为早、中、晚三期,但对年代没有作具体判断。出土遗物中有少量齐家和辛店文化因素,并有商及草原文化的影响,显然属于寺洼文化偏早时期的墓葬。

过去将寺洼文化分为寺洼和安国类型,一般认为前者较早,约为商代中晚期到西周初期,后者较晚约当西周。占旗墓地陶器以形体偏低的平沿双耳罐、单马鞍形双耳罐为主(图二),具有临潭磨沟更早的寺洼文化陶器特点(详见后文),并有少量齐家文化因素的腹耳壶、矮柄豆,辛店式陶鬲、双大耳彩陶罐,以及商式青铜戈等(图三),都表明该墓地所处的时代较早,将其归于“寺洼类型”较为恰当。

合水九站遗址的发掘说明,安国类型陶器的年代主要属于西周时期,但也有一部分可早到商代晚期。因此,两类遗存的差别主要是早晚原因,还不好讲存在地域方面的差异。大约在较早阶段,其主要分布在偏西地区,洮河流域发现较多,临洮寺洼山、岷县占旗等遗址为代表。陶鬲数量较少,似只见到分裆鬲,与受刘家文化影响的辛店式鬲相似。联裆类陶鬲属于较晚出的器形,可能与周文化在泾渭地区的兴起,并向周边地区的扩张影响有关,九站寺洼文化地层和灰坑中,就含有较典型先周晚期和西周式联裆鬲、折肩罐、绳纹盆等陶器。也许,可将联裆鬲的出现与否,看作两类型划分的主要标志之一。

若依此而论,寺洼类型尚处在该文化的发展阶段,分布范围还比较小,主要见于洮河流域,在其邻近的西汉水上游的礼县等地有所发现。而安国类型则是寺洼文化的兴盛阶段,分布范围明显扩大,在洮河流域、嘉陵江上游、渭河上游、泾河上游等地区普遍可见,呈半月形环绕在周秦文化的西北侧。在礼县、秦安、清水等地,与周秦文化遗址的分布形成对峙或交错的态势。

早期秦文化调查发现,以礼县县城附近西汉水两岸的雷神庙、石沟坪遗址为界,东北是周秦文化的分布区,遗址数达38处,西南是寺洼文化密集分布区,遗址数为22处⑦。在大堡子山、赵坪等几个周秦遗址中也采集到少量寺洼文化陶片,并在大堡子山附近的山脚遗址调查发现小型寺洼文化墓地一处。寺洼文化分布区的部分遗址内,也可采集到少量周秦式陶器残片,但目前还未确认有典型的周秦文化遗址。这可让我们了解到,两类文化相邻地区的聚落分布,具有一定的规律。

不仅如此,即使在更为偏东的地区,往往也有寺洼文化影响的线索。早在20世纪50年代,在陕西凤县龙口遗址就发现过寺洼文化的马鞍口陶罐⑧。1976年,宝鸡濛峪沟口就发现过寺洼文化墓地,竹园沟M1出土有寺洼文化鬲、罐等陶器⑨。2002年,宝鸡关桃园遗址也有寺洼文化零星的发现,灰坑和地层中出过较典型的陶鬲和陶罐⑩。近年,甘肃清水西周中期前后的秦人墓葬中,也出土了寺洼文化的陶器(11)。

这些发现告诉我们,西周时期应是安国类型为代表的寺洼文化发展的巅峰时期,实力强大,在陕甘相邻地区有广泛的分布,长期与周、秦文化为邻,相互有较多的联系和影响。从礼县境内寺洼文化与周秦遗址的分布格局,可相信文献记载与秦人长期相持的西戎之考古学文化,因此得以落实(12)。在周王朝的西北边缘,再未见其他考古学文化遗存的线索,所以导致西周灭亡的西夷、犬戎,依然可能为寺洼文化的一部分。

三 从磨沟墓地看寺洼文化的起源

甘肃临潭磨沟是至今所见规模最大的齐家文化墓地,勘探发现的墓葬达1500余座。发掘墓葬所获的大量信息,不仅是研究齐家文化的宝贵资料,而且是研究齐家与寺洼、二里头等文化的重要线索(13)。磨沟墓地的文化内涵复杂,据初步的报道观察,至少包括五类文化因素。

(1)齐家文化,属主要因素,是墓地的文化主体;

(2)寺洼文化,次要因素,但有逐渐发展并转为主体文化的迹象;

(3)二里头文化因素,为极少的盉类陶器,属文化影响的反映;

(4)刘家文化因素,极少的鬲类陶器,属相邻地区古羌族之间文化交流表现;

(5)欧亚草原文化因素,极少铜器等,属文化传播影响的线索。

这里我们只涉及寺洼文化,其他从略。

墓地出土陶器主要有两大类。以泥质红陶双大耳罐、腹耳罐、侈口细颈罐、夹砂罐、豆等显系齐家文化遗存,被称为甲类陶器。另一类则以泥质灰陶双耳鼓腹罐、夹砂褐陶双耳罐等为代表,被称为乙类陶器(图四)。其不仅陶质、陶色有别于前者,在器物组合及形制特征方面更有明显差异,相当数量的双耳罐口呈现对称下凹的形态,已初具马鞍形口的特征,故被视为寺洼文化的原始因素。当然这类陶器并非首次面世,同处洮河流域的卓尼县大族坪墓地早年就有发现,被认为对解决寺洼文化的起源,提供了非常重要的线索(14)。

磨沟乙类陶器的大量发现,让我们清楚地意识到从其发展为寺洼类型几无悬疑。因此,乙类陶器应为早于寺洼类型的文化遗存,若以最初的发现地进行命名的话,不妨称之为“大族坪类型”。

发掘资料揭示,乙类陶器在墓地中出现的情况主要为两种:其一,往往成组的随葬在部分墓葬内,但一般与随葬甲类陶器的墓葬相间排列,较为有序,并未见到打破叠压。说明两者共时,且可能有较近的关系;其二,两类陶器也会在同一墓穴内出现,但因流行合葬,墓葬普遍埋葬两人或多人(最多为9人),两类陶器往往会被分置于不同的骨架旁(15),混置的情况较少。进一步说明两类陶器在一定时间范围内的共时关系,更表明各自隶属不同的墓主。

既然乙类陶器种类并非由少渐多,而是成组的与甲类并存,要假设从甲类陶器逐渐发展为乙类,可能与实际难符。也就是说,乙类陶器在墓地中是以组合成熟的形态出现,只隶属于其中的一部分人,甲类又属于同时的另一部分人,故没有理由讲大族坪类型寺洼文化,就是由齐家文化逐渐发展而来。

到了磨沟墓地的晚期,齐家文化因素日见式微,甚至消弭,最终成了大族坪类遗存的一统天下,反映的是齐家文化最后融入寺洼文化的事实。从此点上讲,虽可说寺洼文化极有可能萌发于齐家文化晚期(16),或说后者是寺洼文化的重要组成部分,但还不便认为齐家文化就是该类寺洼文化的来源。鉴于墓地内大族坪类型以相对独立的面貌出现较早,并与齐家文化共存了较长的阶段,故相信其自身应有更早的文化源头。

我们熟知,齐家文化陶系以红陶、橘黄陶为主体,相当长的时间内几无冷色调的灰陶。但是,大族坪类型有相当数量的灰色和灰褐色陶器,两类遗存的分野明显,同样说明后者不可能直接脱胎于前者。

M444被认识是磨沟寺洼文化早期的典型墓葬(17),所出陶器属大族坪类型,其内差不多已无齐家文化的气息。墓内有2件14C测定样品的年代数据,分别为距今3090±30和3075±35年,树轮校正年代为公元前1430~前1260年(2σ)。属于齐家晚期的M633略早一些,墓主人骨的14C年代为距今3145±45年,树轮校正年代为公元前1510~前1310年。结果与两墓陶器反映的时代较一致,此类寺洼文化早期的年代遂被推断为公元前14世纪左右(18)。因此,大族坪类型寺洼文化的来源,势必在距今3400年以前齐家以外的考古学文化中去寻找。

若从陶系以灰色和灰褐突出的特征而论,似乎与川西及川北的宝墩文化相近,但与寺洼文化始终流行素面陶的距离较大,器类差别更大,后者基本可以排除。

从陶系和流行带耳罐类陶器组合方面考虑,甘肃礼县西山遗址的部分早期墓葬为代表的遗存(19)可能值得我们注意。该类遗存发现于2005年,以双耳、腹耳和无耳的侈沿、束颈、鼓肩罐为主,基本不见其他器类。其陶器的器形颇有宁夏菜园文化(20)晚期的特征,但与菜园文化流行红陶、绳纹较多存在差别。西山早期墓葬多见灰陶及灰褐陶,红陶较少,绳纹几乎不见,是首次发现于陇南地区的一类新文化遗存,与菜园文化的相似性显示两者有较密切的关系。至于陶色和纹饰方面的差异,则可能是菜园文化南下过程中发生的变化,但更可能是因年代较晚而呈现的新特征。

依据陶器的面貌特征和14C测年结果,菜园文化年代的下限被推断为公元前1980年左右,西山早期墓的年代应晚于此。估计其在陇南经过一段时间的发展,到了公元前1600年左右,逐渐演变为洮河流域大族坪类型,开始和较晚的齐家文化相遇,相对独立但并行发展了较长时期后,共同演变为更为成熟的寺洼文化——寺洼类型。

不同类型的考古学文化,在同一地区长期共存、并行发展的现象在考古发现中并不鲜见。如关中西部的商、先周、刘家文化(21),西汉水上游地区的周秦、寺洼文化等(22)。相互的关系或为敌对的文化势力,或为联姻的部落族群,往往会不一而足,而就磨沟墓地的情况而论,似属后者的可能性为大。

四 余论

本文的分析说明,寺洼文化应分为大族坪、寺洼和安国三个连续发展的类型。

磨沟乙类陶器为代表的大族坪类型年代最早,约为距今3600~3400年,其来源似与部分南下的菜园文化有关。在洮河流域,该类型与齐家文化晚期遗存并行发展较长的阶段,很可能属于通婚族团关系的反映。

占旗墓地和过去发现的寺洼山为代表的遗存属于寺洼类型,较早墓葬中齐家文化因素尚未完全消失,便有了彩陶罐、乳状袋足鬲为特色的辛店及刘家等文化因素开始露头,标志着寺洼文化新阶段的开始,年代约在距今3400~3100年。

联裆鬲类因素的出现,反映了周文化的扩张和影响,标志着寺洼文化演变至安国类型阶段。其经历的时间范围约从距今3100年开始,包括整个西周时期,下延或可到春秋早期,距今约2700年。此时,寺洼文化进入了快速发展时期,在西汉水上游、渭河上游和泾河中上游广有分布,呈半月形镶嵌于周(包括秦)文化西北边地,局地或略有较错。在宝鸡市区以西的少量周文化遗址中可见其踪迹,说明寺洼文化对周文化也产生过一定的影响,或有部分寺洼人融汇到中原周文化之中。

春秋早期以后,寺洼文化可能出现了较大分化,不同地区的考古学遗存已呈现出不同的面貌。毛家坪B类遗存虽与寺洼文化有不少相似的方面,但整体而论尚不便将两者直接联系。九站晚期地层的陶器,也呈似是而非的状况。晚到战国前期的寨头河墓地,却依然不乏寺洼文化的因子,充分说明了其顽强的生命力。这些较晚的遗存各有独特的方面,但分别发现有一定量的铲足鬲,却呈现了较强的一致性,是否代表后寺洼文化的一个共性,则需要进一步的发现和研究予以认识。

①陕西省考古研究院、延安市文物研究所、黄陵县旅游文物局:《陕西黄陵寨头河战国戎人墓地发掘简报》,《考古与文物》2012年第6期。

②孙周勇、孙战伟、邵晶:《黄陵寨头河战国墓地相关问题探讨》,《考古与文物》2012年第6期。

③甘肃文物工作队、北京大学考古系:《甘肃甘谷毛家坪遗址发掘报告》,《考古学报》1987年第3期;赵化成:《甘肃东部秦和羌戎文化的考古学探索》,《考古类型学的理论与实践》,文物出版社,1987年。

④王占奎、水涛:《甘肃合水九站遗址发掘报告》,《考古学研究(三)》,科学出版社,1997年。

⑤早期秦文化联合考古队等:《张家川马家塬战国墓地2008~2009年发掘简报》,《文物》2010年第10期;甘肃省文物考古研究所、张家川回族自治县博物馆:《2006年度甘肃张家川回族自治县马家塬战国墓地发掘简报》,《文物》2008年第9期。

⑥甘肃省文物考古研究所:《甘肃岷县占旗寺洼文化遗址发掘简报》,《考古与文物》2012年第4期。

⑦早期秦文化联合考古队:《西汉水属于周代遗址考古调查简报》,《考古与文物》2004年第6期;张天恩:《甘肃礼县秦文化调查的一些认识》,《考古与文物》2004年第6期。

⑧陕西省文物管理委员会:《凤县古文化遗址清理简报》,《文物参考资料》1956年第2期。

⑨卢连成、胡智生:《宝鸡*(左弓右鱼)国墓地》,文物出版社,1988年。

⑩陕西省考古研究院、宝鸡市考古工作队:《宝鸡关桃园》,文物出版社,2007年。

(11)早期秦文化联合考古队2010年发掘资料,待刊。

(12)张天恩:《甘肃礼县秦文化调查的一些认识》,《考古与文物》2004年第6期。

(13)甘肃省文物考古研究所、西北大学文化遗产和考古学研究中心:《甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘简报》,《文物》2009年第10期。

(14)甘南藏族自治州文化局:《甘肃卓尼县纳浪乡考古调查简报》,《考古》1994年第7期。

(15)钱耀鹏、周静等:《甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘的收获与意义》,《西北大学学报》第39卷第5期,2009年。

(16)甘南藏族自治州文化局:《甘肃卓尼县纳浪乡考古调查简报》,《考古》1994年第7期。

(17)陈建立、毛瑞林等:《甘肃临潭磨沟寺洼文化墓葬出土铁器与中国冶铁技术起源》,《文物》2012年第6期。

(18)甘南藏族自治州文化局:《甘肃卓尼县纳浪乡考古调查简报》,《考古》1994年第7期。

(19)早期秦文化联合考古队2003年发掘资料,现存礼县秦文化博物馆,主持发掘的赵丛苍教授曾给予观摩学习的方便。

(20)宁夏文物考古研究所、中国历史博物馆考古部:《宁夏菜园——新石器时代遗址、墓葬发掘报告》,科学出版社,2003年。

(21)张天恩:《关中商代文化研究》,文物出版社,2004年。

(22)早期秦文化联合考古队:《西汉水属于周代遗址考古调查简报》,《考古与文物》2004年第6期。