失蜡失织法(Lost Wax and Lost Textile),主要是由美国艺术史家艾玛·邦克(Em-ma C.Bunker)及宾夕法尼亚大学博物馆的约瑟夫·特恩巴赫(Joseph Ternbach)等人在20世纪七八十年代提出的①,用来解释俄罗斯艾尔米塔什博物馆等收藏的一类动物形金牌饰的铸造工艺,这种金牌饰有的背面有凸起的织物印痕,年代约在公元前3世纪②。后来,艾玛·邦克研究了我国内蒙古准格尔旗西沟畔战国墓、河北易县辛庄头战国墓等出土的北方系动物牌饰,认为两者相同,于是,她提出中国古代有失蜡失织铸造工艺。由于动物纹牌饰在内蒙古、河北、辽宁以及陕西、宁夏、甘肃等地都有出土,艾玛·邦克结合她在中国的考察,进一步指出,“失蜡失织法”最先是在燕国发明或使用,从战国到西汉是一种被广泛运用的技术,活动在中国北方边陲的游牧民族曾大量采用这种工艺制造出了许多金牌、银牌、铜牌和鎏金铜牌饰③。艾玛·邦克的这一观点受到了学术界的关注,并在一部分中国学者中得到了认可,有的研究者已借以论说中国古代的失蜡铸造历史④;有的考古学家虽然持不同意见,但并没有对艾玛·邦克的工艺分析和研究结论本身加以指正⑤。我们根据多年来对各地青铜器尤其是北方系青铜器的研究结果和冶铸技术史的感悟,认为所谓“失蜡失织法”在北方系青铜器和金属牌饰铸造中是不存在的,而“失蜡失织法”的提出,不仅涉及对这类金属牌饰制造工艺的解读,更关乎对整个中国冶铸史的理解,为此,特撰此文商榷。

1.北方系饰件失蜡失织工艺解释不能成立

艾玛·邦克等人提出“失蜡失织法”,起初是试图给俄罗斯艾尔米塔什博物馆收藏的部分动物形金牌饰的铸造工艺提出一个合理的解释,据说这些金牌饰来自匈奴人,因此,极具研究价值。由于这类牌饰中有的背面有明显的织物样凸起的印纹,所以她提出了“失蜡失织”工艺。大致工艺过程如下:

先做好一块有动物纹样的模具(阴模),然后,翻制蜡模。由于黄金价贵且分量重,所以,蜡模一般做得较轻薄,再加上牌饰有的地方是镂空的,因此,脱模时非常易损。为了保证蜡模脱模时有足够的强度,人们便在蜡模表面覆盖上一层粗纺织品,这层纺织品在蜡模脱离模具时起支撑(加强筋)作用。取出蜡模和纺织品后,将其裹上黏土(做外壳)加以烘烤焙烧,纺织品和蜡一起被烧毁,形成空腔,少量的织物灰烬由铸型的注入口吹出。最后,再向铸型注入熔化的金属液。这样形成的铸件背面显示出织物的印纹,即是支撑蜡模的纺织品的翻版。⑥

仔细推敲艾玛·邦克的工艺分析过程,我们发现里面存在一个严重的误解:

上文叙述的失蜡失织法工艺过程实际上是西方学者所说的古代间接失蜡铸造,也就是用事先做好的模具(原始模)翻制阴模⑦,然后再灌制蜡模,而不是直接用蜡料捏制蜡模,这样能提高生产效率,尤其是对制造量较大的小型物件。这种工艺在亨特(L.B.Hunt)的《悠长的失蜡铸造史》一文中有较具体的描述⑧。

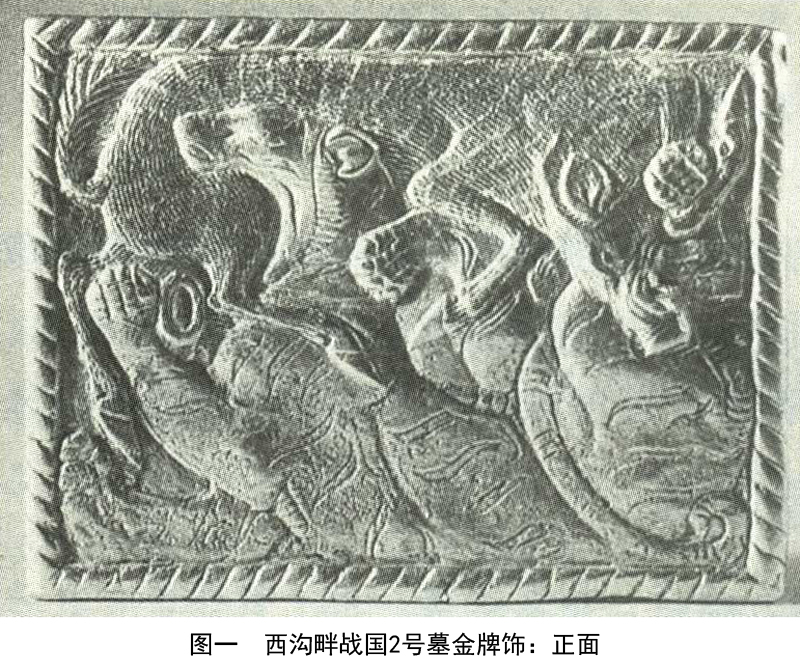

这种间接失蜡工艺如果说要用织物作衬以提高蜡模强度的话,它应当是用在蜡模的正面。像上述动物样饰件,动物造型都在正面,背面无内容、基本上就是一个平面而已,如图一,内蒙古准格尔旗西沟畔战国墓群2号墓出土的金牌饰正背面。事实上确实如此,这类牌饰需要从原模上剥离的正是造型面(即正面),如需加衬布应该在蜡模的正面,而不是背面。用间接失蜡法制作一个背面无内容的平背牌饰蜡模很简单,过程应该是这样的:备好预制的阴模,向阴模中灌注蜡水至既定高度即可。有的根据器物形状的需要,在注蜡水的同时还可通过晃摇来控制厚度,根本无须也不可能在蜡模的背面放置织物⑨。可现在看到的,有织物印纹的恰恰相反,都在饰件的背面,这说明这种解释是完全不能成立的。

其实,蜡模并不难从阴模上剥离,也不容易碎。蜡模的主要缺陷或弱点在于表面会产生不光洁、不平整的状态。

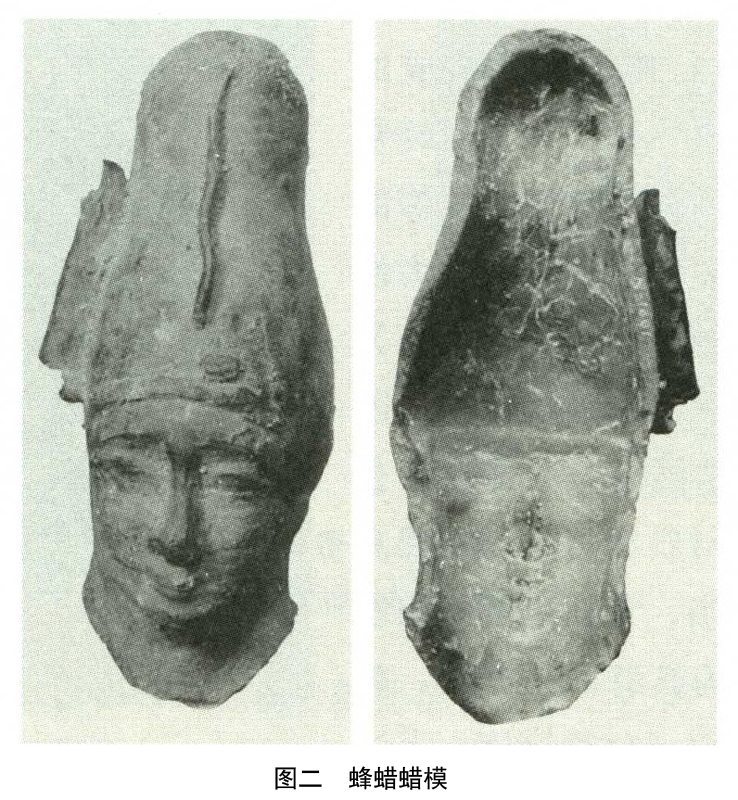

古代失蜡铸造大都以蜂蜡为原料,在古埃及的一些器物(公元前1186~前1069年)的表层中已发现有蜂蜡⑩。蜂蜡在受热时易软化成型,但冷却后,有较好的强度且不易渗透。纽约市博物馆的Joseph Veach Noble曾报道过从开罗流散至纽约的古代蜡模头像和王冠,年代约为公元前600年,高7.25英寸,经检测分析为纯蜂蜡制成(11)。这两件蜡模即是从模具(阴模)上压蜡层(或灌蜡),局部细节再用手工捏制而成,至今仍然坚固,保存完好(12)(图三)。从蜡模背面边缘的分型面来看,有高低不一、凹凸不平的现象,这正是使用蜡模造型的特点,灌蜡或压蜡后,根据需要,可以用手工随时进行校正。这种造型的随意性,是其与范铸工艺的根本区别所在(13)。由于蜂蜡的特性,这种不平整的蜡模造型面,并不难从原模上剥离,也不易损坏,5年前,我们参观北京郊区的工艺品铸造厂时就亲手操作过。

上述艾玛·邦克描述的动物纹牌饰,就实物特征来看(见图一),背面的布纹正好说明,它应该是从陶模上翻制的,是典型的陶范法工艺。做过范铸工艺模拟实验研究的人都会有这样的体验,越是平面素模,翻范时就越不好脱模,因为吸力大,而带纹饰的面反而较容易脱模,且纹饰越饱满越好脱模。古代铜镜中,为什么纹饰较简单的唐代铜镜上经常见到“抹面”的痕迹,而同时期纹饰饱满的海兽葡萄镜等却无此类现象,就是因为翻范脱模时空白处易造成黏结损坏,脱模后不得不进行修范处理造成的(图三、四)。这种现象在秦汉筒瓦上也经常能看到。秦汉时期的泥质筒瓦中,无纹饰的里侧经常见到布纹,就是在模制过程中为便于脱模而填以织物留下的,否则,若是作为纹饰就不应该做在里侧,而应做在外侧(图五)。再譬如战国时期楚国的金版货币,公认的范铸之物,年代和材质都与艾玛·邦克所说的动物纹金牌饰相当,背面也留有织物纹(如图六),就是因为其背面是光面,为便于脱模,在翻范时采取了衬垫措施。上述讨论的这类牌饰,正面是动物形纹饰,容易脱模,背面是素面,不好脱模,因此在用陶模翻范时衬以织物是合乎情理的;相反,如果是用间接失蜡法灌制蜡模的话,若予加衬,其必然是在有动物形的正面而非背面。至于人们看到的“凸纹”(positive),一点也不为奇,织物从泥范上移走,留在范上的是阴纹,浇注金属液还原后当然便是阳纹了。因此,我们认为,“失蜡失织法”在北方系动物纹牌饰的铸造中是不存在的。

2.中国北方系牌饰由范铸工艺铸造

(1)古代金属牌饰,无论采用哪种工艺制造,器物上都会留下相应工艺的痕迹。

若采用范铸工艺铸造,器物上就会留下范铸的痕迹。根据我们多年来的研究和观察,几乎所有的北方系金属牌饰和其他青铜器都有明显的范铸工艺痕迹。

首先是范线。内蒙古出土的北方系青铜器,绝大多数都能清晰地看到范铸工艺铸造的披缝或范线。

如图七鄂尔多斯博物馆藏双马纹牌饰、图八内蒙古文物考古研究所藏鹿形牌饰、图九内蒙古文物考古研究所藏双联兽头纹牌饰、图一〇鄂尔多斯博物馆藏双耳联珠饰,器物周身都有非常明显的范缝存在。

其次是芯痕。芯痕也是范铸工艺的重要标志。这在北方系饰件上也是随处可见的。

上述图七~九器物的透孔部位无不显示铸造时用了泥芯。再如图一一内蒙古文物考古研究所藏的竹节形饰,镂空处皆是用泥芯铸造的特征。

其三是分型面。北方系青铜器,无论是牌饰还是其他器物,都有显然一致的分型面,或者说基准面,也即是说,不存在不好分型脱模的技术障碍。就具体器物来看,北方系青铜器基本上都属于中间对开式分型,相对比较简单。如图八鹿形牌饰,中间分型的特征很清楚;再如图一二鄂尔多斯博物馆藏的青铜蹲踞鹿,显然也是中间分型的。

(2)考古出土证实,北方系动物纹牌饰应系范铸工艺铸造。

1999年12月,陕西省考古研究所在西安北郊发掘了一座战国铸铜工匠墓,墓中出土了25件铸造动物饰牌及其他器物的陶模。据发掘简报介绍,计有人物纹牌饰模1件、动物纹牌饰模4件、泡饰模10件、器件模10件,均为泥质红陶或灰陶(14)。

图一三人物纹牌饰模,图案雕刻而成,底板呈不太规整的菱形,边长6~7厘米,上面四个凸出的支钉,即是为便于翻范操作而设计的。

图一四马纹牌饰模,长方形(底板长9.4、宽7、厚2~2.5厘米),上、下、左边中部皆有一长方形小凹槽,也是为便于翻范而设计。

图一五双羊纹牌饰模,底板也设计有便于翻范操作的小凹槽。

图一六双马纹牌饰模,底板上不仅留有小凹槽,还设计了“人”字形浇铸口。所有这些特征都与中原其他地区业已发掘的范铸遗址(如山西侯马、河南新郑等)出土的陶模相一致(15)。

另外,美国大都会博物馆也收藏有一件这类动物纹陶模,据说是罗杰斯·范特(Rogers Fund)1918年捐赠(16)(图一七)。

这些陶模的出土,充分证实北方系金属牌饰当是无可争议的由范铸工艺铸造,而非失蜡铸造。至于有的研究者把这些出土陶模解释为用于间接失蜡铸造的模具(17),这与其对中国古代的范铸工艺和间接失蜡铸造本身了解不深入有关。从山西侯马铸铜遗址出土陶范陶模、《侯马陶范艺术》一书(18),我们都深刻地感受到,中国古代的范铸技术体系到春秋晚和战国初已经达到一个极其完美的境地,在这个体系内,人们借助泥料铸造出如侯马当卢陶模(图一八)、上海博物馆馆藏战国透孔龙纹铜镜(19)(图一九),那种复杂透孔叠合交互纹饰的器物,那么,对于上述讨论的这一类动物样纹饰牌又有何难哉?

3.另类风格动物纹牌饰

这里所说的另类风格动物纹饰牌,是指俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆等收藏的斯基泰风格的动物纹牌饰。图二〇即为艾尔米塔什博物馆收藏的另类风格动物纹金牌饰,描述的是虎在树下咬食骆驼的景象,年代在公元前6世纪(20)。这一牌饰在艾玛·邦克编著的《东方欧亚草原游牧文化艺术》一书中也有专门介绍,不过她把时间定在公元前3~前2世纪(21)。这类牌饰与上文所述我国北方系牌饰虽然都以动物形态作装饰,但仔细比较两者的铸造状态,不难看出有如下几个方面的显著差别。

(1)斯基泰式牌饰周身看不到范线和同一基准的分型面;

(2)斯基泰式牌饰所有孔洞处看不到铸造泥芯的痕迹;

(3)斯基泰式牌饰显示明显的软模特征:无清晰轮廓,边棱模糊不清,地张不平坦,纹饰线条不明朗(无几何形纹)。

所有这些特征表明,图二〇所示的斯基泰式金牌饰是采用典型的失蜡工艺铸造。通体贯通又粗糙不清的状态显示,其应系手工捏塑蜡模铸造,即直接失蜡法,而非上文所及的用模具灌蜡的间接失蜡铸造,后人也称之为拨蜡法工艺。这种工艺在蜡模制作过程中,蜡模背面也有可能留下织物印纹;但是阴纹还是阳纹要看工匠的操作方式和操作台的衬垫物而定。

4.结论

综上所述,根据失蜡铸造和陶范铸造工艺逻辑的科学分析及北方系动物纹牌饰铸造工艺特征,结合相关考古出土资料,尤其是西安北郊铸铜工匠墓出土的陶模,我们认为,所谓的“失蜡失织法”在我国北方地区并不存在,我国广大地区出土的北方系金属牌饰应是范铸工艺铸造。俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆等收藏的斯基泰风格的动物纹牌饰是典型的失蜡工艺铸造,但非间接失蜡法,也不是失蜡失织法。

② Bunker,Emma C.and Joseph Ternbach.A Variation of the“Lost-Wax”Process.Expedition,1970,12(3):41-43.

②Emma C.Bunker,Lost Wax and Lost Textile:An Unusual Ancient Techniques for Casting Cold Belt Plaques,The Beginning of the Use of Metals and Alloys,MIT Press,1988,pp.222-227;Artifacts:Re-gional Styles and Production Methods,Nomadic Art of the Eastern Eurasion Steppes,The Metropolitan Mu-seum of Art&Yale University Press,2002,pp.15-37.

③艾玛·邦克:《“失织-失蜡法”:古代渤海地区的一种铸造工艺》,《环渤海考古国际学术讨论会论文集》,知识出版社,1996年。

④谭德睿:《中国古代失蜡铸造起源问题的思考》,《文物保护与考古科学》1994年第2期。

⑤罗丰:《中原制造——关于北方动物纹金属牌饰》,《文物》2010年第3期。

⑥Emma C.Bunker,Lost Wax and Lost Textile:An Unusual Ancient Techniques for Casting Gold Belt Plaques,The Beginning of The Use of Metals and Alloys,MIT Press,1988,pp.222-227.又见艾玛·邦克:《“失织-失蜡法”:古代渤海地区的一种铸造工艺》,《环渤海考古国际学术讨论会论文集》,知识出版社,1996年。

⑦阴模也可直接刻制。

⑧L.B.Hunt,The Long History of Lost Wax Casting,Gold Bulletin,Vol.13,No.2(1980 Apr.).

⑨现在青铜器复制其实采用的都系间接失蜡法,只不过模具多已改用软模(即硅橡胶),较少采用硬质模具;若用硬膜具,常刷一层分模剂,据说即炭粉加酒精。

⑩Vincent Daniel.Analyses of Copper and Beeswax Containing Green Paint on Egyptian Antiquities.Studies in Conservation 52,2007,pp,13-18.

(11)Joseph Veach Noble,The Wax of the Lost Wax Process.American Journal of Archaeology.Vol.79,No.4,1975,pp,368-369.

(12)“Both are shells in high relief,and apparentlv had been roughly formed by pressing a sheet of warm wax over a head form.”Joseph Veach Noble.The wax of the Lost Wax Process.American Journal of Archae-ology.Vol.79,No.4,1975,368.

(13)周卫荣:《失蜡工艺的起源与失蜡铸造的工艺特征》,《南方文物》2009年第4期。

(14)陕西省考古研究所:《西安北郊战国铸铜工匠墓发掘简报》,《文物》2003年第9期。

(15)河南省文物考古研究所:《新郑郑国祭祀遗址》第6、7章,大象出版社,2006年;山西省考古研究所:《侯马铸铜遗址》第78~199页,文物出版社,1993年;山西省考古研究所:《侯马陶范艺术》,普林斯顿大学出版社,1996年。

(16)Emma C.Bunker,Nomadic Art of the Eastern Eurasion Steppes,The Metropolitan Museum of Art&Yale University Press,2002,p.138.

(17)Katheryn M.Linduff,Production of Signature Artifacts for the Nomad Market in the State of Qin During the Late Warring States Period(4th-3rd century BC),Metallurgy and Civilization:Eurasia and Beyond:Proceedings of the 6th International Conference on the Beginnings of the Use of Metals and Alloys(BUMA VI),2009,London,pp93-94.

(18)山西省考古研究所:《侯马陶范艺术》,普林斯顿大学出版社,1996年。

(19)这种透孔叠合交互纹饰的铜镜,过去曾被认作典型的失蜡铸造铜镜,现在上海博物馆已正式澄清,其仍系范铸工艺铸造。参见《练形神冶银质良工——上海博物馆藏铜镜精品》第50页,上海书画出版社,2005年。

(20)Joan Aruz,Ann Farkas,Andrei Alekseev,Elena Korolkova:The Golden Deer of Eurasia:Scythian and Sarmatian Treasures from the Russian Steppes;The State Hermitage,Saint Petersburg,and the Archaeolog-icaL Museum,Ufa,p.290,Yale University Press,2000.

(21)Emma C.Bunker,Nomadic Art of the Eastern Eurasion Steppes,The Metropolitan Museum of Art & Yale University Press,2002,pp.32-33.