1.引言

硅酸盐文物是指古代硅酸盐质的人工和天然材料的文物,包括陶器、瓷器、玻璃器、玉器和颜料。硅酸盐质文物由于有较强的抗腐蚀能力,因此能长期保存。硅酸盐质文物出现于新石器时代,在世界各文明中心都有制作。西汉时期张骞通西域是一伟大的壮举,它推动了当时四大帝国,即西边的罗马帝国、东面的西汉帝国、南亚的贵霜帝国和中亚的波斯帝国之间文化和技术交流。已有些文章描述了古代丝绸之路的活动①。在中国有些神话和原始记载中提到早于丝绸之路即在先秦和更早的时期,在欧-亚草原上②已存在中国与外界之间的交流和往来,当时缺乏文字记载,以后的考古发掘,出土实物的科学研究是先秦和史前的古代民族间来往的最重要的证据。

在以往的文章中,我们较详细地讨论了丝绸之路上的古代玻璃③。在这篇文章中我们着重地介绍了先秦和史前(公元200年以前)硅酸盐文物,特别是古代玻璃器和玉器,它们的起源和发掘以及中国和外界的文化和技术交流。

2.中国古代釉砂(Faience)的起源

釉砂从西方古代开始称赞昂斯(Faience),是烧结的石英砂,含有少量的玻璃相,由于炉温不能高,形成不了全是玻璃相,是制造玻璃的前期产品。在西亚和埃及釉砂出现在新石器时代的中期④(公元前3500~前3000年)。中国釉砂出现于黄河中、上游的甘肃、内蒙古、陕西、山西、河南等地,时代属西周中、晚期(公元前1000~前800年)。由于它是不透明的陶瓷物,中国文物和考古界常把表面有玻璃光泽不透明的管和珠称为料管和料珠。中国釉砂的出现比古代西亚约晚2000年。

中国釉砂和西方的费昂斯都以石英砂为主要原料(SiO2>90%)。使用的熔剂在埃及以泡碱(Na2CO3)为主,而中国的釉砂熔剂大部分为草木灰,其中K2O含量比Na2O高⑤。但最近的测量表明,中国釉砂中Na2O含量高于K2O的也不在少数⑥。表一列举了河南淅川平顶山墓地不同文化层次出土的料管和料珠的化学成分。说明西周早期的釉砂有可能从西方传入,大部分在中国内地制作。西周晚期出现玻璃态含量更高于玻砂(Frit),西周中期釉砂的传入可称谓古代中国与西方的文化和技术交流的重要证明,西周中、晚期我国的釉砂是自我仿制。

3.先秦时期古代玻璃和技术从西方传入中国

在西亚与埃及,玻璃的制造始于公元前2000年,与中国青铜同时。在中国境内出土最早的玻璃品在新疆拜城和塔城。黄河和长江流域最早的玻璃物品皆属东周时期,一部分是从西方传入。

新疆拜城克孜尔墓地出土了一批玻璃珠,这种单色玻璃珠为西周至春秋时期(公元前1000~前800年)。玻璃的主要化学成分与西亚美索不达米亚的十分相似(表二),即钠钙硅酸盐玻璃(Na2O-CaO-SiO2)。但是,含有特征的成分,如含氧化铅(PbO)和氧化锑(Sb2O3),而且含量较高,这是古代西方玻璃的化学成分中所没有的,是与当地的矿产原料有关。出土玻璃古墓的数量占克孜尔墓群的四分之一,而且非贵族墓,属一般的墓地,这说明玻璃在当时较普遍使用。用当地的原料,在当地制作,玻璃制造技术可能从外传入,时间早于公元前800年,详细的情况见文献⑦。

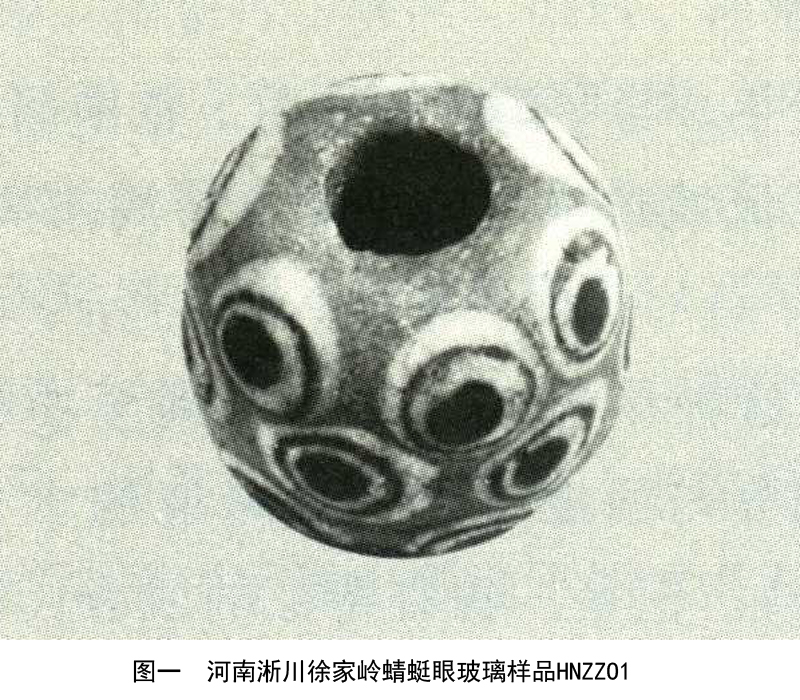

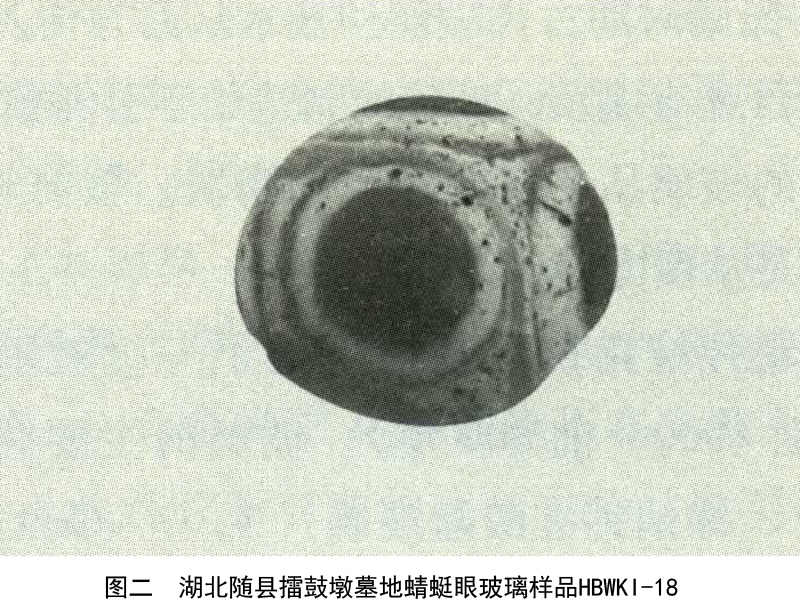

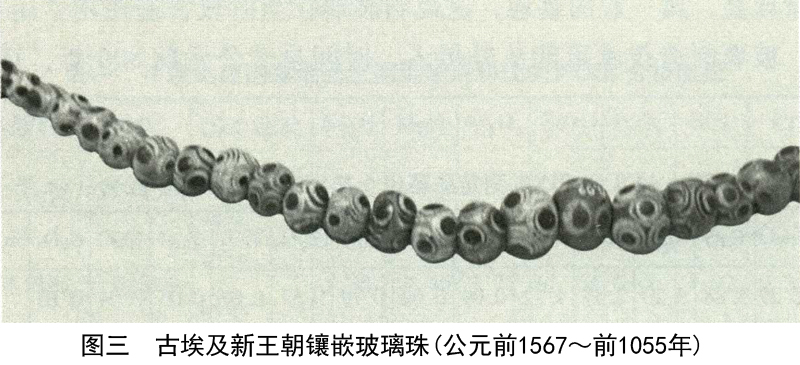

河南淅川徐家岭墓地和湖北随县擂鼓墩墓地出土的一批镶嵌玻璃珠(俗称蜻蜓眼),时代为战国早期(公元前500年)⑧。这些样品的纹饰和外形与古埃及(公元前1300年)的镶嵌玻璃珠相似,均为天蓝色基体,深蓝色的眼珠,并有赭石色圆圈(图一至三)。

最近用质子激发X荧光技术(PIXE)无损分析了这批蜻蜓眼玻璃珠的基体、眼珠和眼圈的化学成分。这批玻璃的化学成分是比较一致的。表三列举了两地出土的蜻蜓眼玻璃珠的不同部位的化学成分⑨。

对比以上实验结果可以看出,战国早期河南淅川徐家岭墓和湖北随县擂鼓墩墓出土的蜻蜓眼玻璃珠的主要化学成分与埃及玻璃珠相似。

特别应该指出的是河南徐家岭出土的玻璃眼珠的基体玻璃的杂质含量较少,在制备过程中使用了较纯的原料,Fe2O3的含量小于1%,CuO的含量高于Fe2O3,在1.5%左右,基体玻璃呈淡蓝色是由于Cu(2+)所产生的。基体玻璃中不含CoO,而在深蓝色的眼珠中含0.1%~0.3%CoO,Co(2+)是作用很强的蓝色着色剂,这明显是人为设计而添加的。这是在中国出土的古玻璃和古瓷釉中发现最早的钴蓝(即用CoO作蓝色着色剂)。中国古代玻璃中使用CoO做着色剂(含量≥0.1%),大致从东汉开始⑩,而西方古代两河流域(美索不达米亚)和古埃及使用钴蓝约在公元前1000年(11)。所以从以上玻璃的主要化学成分和着色剂的使用来看,这批蜻蜓眼玻璃珠是最早从西方传入中原的。

上述先秦时期以Na2O-CaO-SiO2系统为主的古玻璃和釉砂,是从西向东和自北至南的方向传播的。各种迹象表明,在汉通西域前,也就是丝绸之路正式开通前,中西之间事实上已经存在一条相互交往的通道,我不妨称其为玻璃之路,它以早期北方(草原)丝绸之路为主要渠道。

4.中国古代玻璃的起源和向周围国家的扩散

研究表明,西方古代玻璃与中国内地自己发展的古代玻璃的玻璃化学成分十分不同。从古埃及、罗马、波斯到伊斯兰玻璃都是钠钙硅酸盐系统,而中国内地古代玻璃的化学成分中以K2O、PbO、BaO为主,所以比较容易区别(12)。中国内地最早的自己制造的有特色的玻璃起始于战国早、中期,玻璃主要成分为K2O-CaO-SiO2系统。从战国中、晚期一直到汉朝,以PbO-BaO-SiO2玻璃系统为主,大部分制作于长江流域,如湖北、湖南、安徽、江西等地(13)。

在秦—汉之际(公元前200~公元200年)中国钾钙硅酸盐玻璃、铅钡硅酸盐和高铅硅酸盐玻璃也流传于四周邻国,如日本、朝鲜半岛和东南亚诸国(表四、五)。从表四、五可见,中国古代玻璃出现于日本、朝鲜半岛和东南亚诸国大都在汉、唐时期,这是汉武帝扩疆的结果(14)。向西方,中国铅钡硅酸盐玻璃传至新疆西部和田,中国高铅硅酸盐玻璃发现于中亚。古代玻璃制造技术是相互交流和扩散的。图四表示古代玻璃成分的变化和相互交流的关系。

5.中国古代玉石的来源和中外交往的关系——玉石之路

在新石器时期我国古人已从石料中选择优良的材料制作礼器和装饰物,从而进入中国所独有的玉石文化时期。古人认为:“玉,石之美,有五德”,“君子比德于玉”。至商周玉石文化已比较发达。中国玉器的发展与青铜器同步。陶器、青铜器和玉器是中国古代最常见的遗物。对我国古代玉器的鉴赏和研究已十分丰富。但是,人们还是从玉器的形制、纹饰、铭文、功能以及历史和文化内涵方面注意较多,对玉石的质地、成分、结构和织构研究较少,所以较难说明玉石的来源和玉器的制作地。

我国从新石器时代开始,古人在寻找和加工石料过程中,发观有些石料质地细腻、坚韧、美丽且手感好,可以用作祭祀礼器利装饰品,玉石从而逐渐从石器中脱颖而出。识别和选择使用玉石是古人近万年的积累和传承。

到新石器时代晚期,我国形成了三个玉文化地区,即红山文化(辽河流域)、良渚文化(太湖流域)和龙山文化(海岱)。辽河流域早期如兴隆洼-查海文化以及太湖流域早期如河姆渡—马家浜文化,用玉是按照“就近取材”的原则,是石、玉混用,多种类的,如水晶、玉髓、玛瑙、大理石、白云母和长石等,已开始采用蛇纹石型(Serpentine,俗称岫玉)和透闪石型(Tremolite,俗称软玉)玉石作礼器,但比例还不大,而到红山文化和良渚文化时期,透闪石已占主要地位。安阳殷墟出土的大量精美玉器的玉材来源是大家关心的,因为它只可能来自一丰富的优质透闪石矿区。人们联想到可能来自新疆和田。近半个多世纪来,对这两处文化区域的透闪石型玉石的来源有不少推测和分析(15),但仍无法明确判断,需要有更先进的测试方法和玉石数据的积累。

我国中原地区(黄河中下游)古代使用玉石情况就不同,从裴李岗文化、仰韶文化、大汶口文化一直到龙山文化至夏代,出土的玉器不多,使用的玉材除水晶、玛瑙、大理石、长石类外,即以绿松石为主。到殷商时期有一突变,透闪石型玉石占主要,图五为河南地区出土的从仰韶文化到夏、商、周三代玉器的玉材用料分类统计图(16)。随着社会的进步和文明的发展,古代部落民族间的交流加深,使用玉料“就近取材”的原则会逐渐淡化,有可能通过千万里传运玉料。所以,近年来,人们从更宽广的时间和空间(地域)范围来研究我国古人用玉(玉材)和制玉(工具、工艺),并采用无损分析方法和微量分析方法测试古代玉器和玉石,从而推进中国古代玉器和玉石的科技考古研究(17)。本文中我们讨论世界范围内古代绿松石和透闪石型软玉的应用及可能的相互交流。

西方古代使用玉石和制作玉器也很早,源于新石器时期。在古代西方都崇尚绿松石。公元前5000年埃及法老古墓中就出土了绿松石饰品。公元前3000年埃及Zer皇后木乃伊手臂上,带有4只绿松石手镯。绿松石作为青铜器的镶嵌品在公元前2000年前已制作得十分精致。著名的埃及法老图坦赫曼(Tutankhanmun)(公元前1325年)的金质面具和胸饰上,都镶有绿松石作绿色纹饰。

国外古代绿松石的主要产区为目前伊朗呼罗珊省(Khorasan)的尼沙普尔(Nisha-par)和克尔曼(Kirman)之间,品质优良,开采于公元前3000年,运销各地,称“土耳其玉”或波斯蓝。在埃及西奈(Sinei)半岛的斯拜尔(Sebal),绿松石的开采也有4000年历史,古埃及的一部分绿松石取材于此。另外在今天美国的亚利桑那州(Ar-izona)、内华达州(Nevada)和新墨西哥州(New Mexico)的矿区,阿兹斯(Aztes)土著人于公元前400年开始开采和加工,而加工集中在中美洲墨西哥(18)。

我国古人也喜爱绿松石,在裴李岗文化遗址就有公元前5500年的绿松石串珠和其他饰物,以后仰韶文化、齐家文化、大汶口文化等遗址中皆有绿松石饰品(19)。河南偃师二里头夏墟中出土了不少绿松石饰物并有绿松石镶嵌的铜牌、玉龙等,发掘出绿松石加工作坊。春秋战国期间,绿松石被用作吴、越王宝剑的剑格上镶嵌物(20)。我国也有多处绿松石矿产,以湖北郧县、郧西和竹山等地的绿松石矿最著名,其他产地有新疆哈密地区、陕西安康县、河南淅川县、安徽马鞍山市、云南安宁县等。为了探索我国出土的绿松石文物的材料来源,我们曾对包括世界各地的绿松石样品作了不破坏的分析。各地绿松石的主成分(CuO、Al2O3、P2O5)是比较一致的,而其他少量氧化物如Fe2O3、ZnO、Cr2O3的含量变化范围较大,确认了这些绿松石属于铁绿松石、锌绿松石或者铬绿松石中的某一个亚种,有可能与绿松石矿的产地有关(21)。

冯敏等分析了河南舞阳贾湖遗址(裴李岗文化)出土的16件绿松石珠和耳坠,以及产于湖北郧县、安徽马鞍山、陕西安康的绿松石样品的主、次成分以及微量和稀土元素的含量。结果表明,除主成分的矿物相是一致的外,贾湖遗址出土绿松石的其他次要成分和微量元素含量以及稀土元素含量变化规律与上述三种产地的绿松石是不同的,可能来自一个未知的地区(22)。最近董俊卿等分析了河南淅川、平顶山、偃师和南阳出土的绿松石玉器样品,时间的跨度较大,从仰韶文化、龙山文化至夏商周,大部分样品的ZnO和Fe2O3较少,与贾湖遗址样品相同,部分样品含有SiO2,类似陕西安康的绿松石(23)。所以,上述河南两批遗址出土的绿松石样品并不与临近的安徽马鞍山和湖北郧县的相似。

我国从元代以后才有关于绿松石的叙述,当时把绿松石称为“甸子”,其中回回甸子为伊朗尼沙普尔的绿松石,河西甸子指伊朗克尔曼的绿松石,襄阳甸子指湖北的郧县、郧西和竹山等地的绿松石矿(24),这可能为我国最早和最优质的绿松石矿。因无更早的文史记载,元代以前何时何地最早开采尚不清楚。

有人认为,我国史前和先秦的绿松石有可能从伊朗地区传入。章鸿钊在《石雅》中分析,认为《穆天子传》中所讲周穆王西巡(公元前989年)带回来的“琅玕”,可能就是绿松石。这种传入的渠道主要是经过当时的中亚和西域(目前新疆地区),从西北方面进来。

作为佩戴和礼器用的玉石,文史记载是以软玉类为主,软玉类包括透闪石、角闪石、阳起石等矿相,其他还有河南南阳独山石属糟化石,辽宁的岫岩玉和陕西的蓝田玉皆属蛇纹石矿相。上面已讲到北方红山文化和南方良渚文化遗址出土玉器的玉料皆以透闪石型软玉为主,长江中下游的遗址如凌家滩、薛家岗和石家河等文化遗址出土的玉器,其玉料大部分也为透闪石型,但玉料的来源仍不太清楚。

对各地透闪石型软玉的成分、矿相和结构研究表明,白玉与青玉之间只是由于Fe2O3含量不同形成透闪石与阳起石的变化。透闪石型软玉的主成分和主矿相相当一致(25)。不同产地的软玉由于成矿条件的差异,会带来微量元素的不同,可能作为指纹元素来识别产地。最近我们对来自新疆叶城、和田、且末、若羌、玛纳斯,青海格尔木,辽宁岫岩,江苏溧阳以及俄罗斯贝加尔湖地区、新西兰米尔福德峡湾和加拿大不列颠哥伦比亚省的软玉样品的主、次量成分以及微量元素做了详细分析,区别了由于成矿机理和地质环境不同而形成微量元素含量不同的两大类软玉矿物:即一类软玉由花岗岩闪长岩和白云石大理岩接触交代而成;另一类软玉由镁橄榄石与中-低温热液交代作用而成的蛇纹石再同围岩(大理石或白云石)接触交代蚀变而形成(26)。

最近我们也测定了浙江余杭良渚文化遗址群和江苏江阴高城墩文化遗址出土以及河南安阳、偃师、洛阳和南阳出土的透闪石型玉器的微量元素(27)。从中可以看到,良渚文化玉器以Zn、Mn及Zr为主要微量元素,Cr、Co、Ni很少或全无,属第一类软玉,但与和田透闪石也不完全一致。从4000~5000年前长距离交通的不方便,从“就近取材”的原则看,在江南应该有透闪石矿源。自从发现江苏溧阳小梅岭透闪石矿后,地质和考古界认为这是良渚文化玉器的玉材来源(28),但最近我们的微最分析结果表明,小梅岭透闪石含较高的Sr元素(300~500ppm),而在良渚文化玉器中是极为罕见的(<10ppm)(29)。玉材来源仍需进一步深入研究。

如上所述,殷商以后中原地区的玉器大部分为透闪石型软玉。这些软玉可能产自周围的透闪石玉矿,如河南淅川、四川汶川等。但一段时间内突然出现一大批透闪石玉,最大的可能为外地来的矿物。王时麒等认为中国北方玉器的透闪石主要来自辽宁岫岩,如同红山文化的玉器(30)。但辽宁岫岩县细玉沟的透闪石玉矿,大部分为青玉和碧玉,白玉较少。现在值得我们注意的是俄罗斯贝加尔湖附近中维季姆山的白玉矿,至今仍是我国的主要透闪石白玉的来源,从北方经过蒙古大草原进入中原是比较方便的。在贝加尔湖畔地区曾出土史前的玉坠、玉珠、中间钻孔和内缘打磨的牌饰。但是,更主要的是古代中原使用的软玉来源于古代西域(今新疆地区),现今皆称为“和阗玉”,主要的玉矿是沿昆仑山北麓,西起叶城东达若羌(31)。上述河南出土透闪石古玉器的微量元素分析结果表明(32),大部分为第一类地质成因的透闪石(统称为新疆和阗玉),但也有少量来自新疆天山北麓的玛纳斯,属第二类地质成因的透闪石玉。中国和阗玉开采甚早,据说在夏商之间,月氏人作为和阗玉的中间商在哈密与巴里坤买卖玉石,因此和阗玉由西北传至中原,时间在夏商之际(33)。目前所讲的我国玉石之路是指和阗玉东运之路。

6.中国古代矿物颜料的来源

谈到古代矿物颜料,大家立刻就会想到青金石(Lapis Lazuli),因为它是古代洞穴和墓室壁画的著名蓝色颜料。国外从公元前1000年一直用到文艺复兴以后,我国已知从西汉以后在甘肃敦煌石窟和新疆克孜尔石窟等壁画上作为监色颜料应用(34)。青金石为晶体集合体,由蓝色的天青石(Lazurite,(Na,Ca)8(AlS1O4)6·(SO4,S,Cl)1-2)或蓝方石(Haüynite,3(Na,Ca)O·3Al2O3·6SiO2·2(Na2,Ca)SO4)与白色方解石(Calcite,CaCO3)和金色斑点的黄铁矿(Pytite,FeS2)组成。在矿物颜料中,青金石不易氧化,蓝色十分鲜艳,一直应用至今。

在公元前2000年的古巴比伦和古埃及,青金石被作为治疗忧郁症和“间三日疟”,以后也作为名贵的宝石相互聘送。藏于埃及国家博物馆的著名的埃及法老图坦赫曼(Tutankhaman)金面罩的蓝眉,在英国伦敦大英博物馆里还陈列乌尔王陵的青金石印章、镶嵌物等(35),至今光彩照人。中国宫廷也作宝石收藏和应用,东汉以后的砚盒、屏风、饰品都用青金石作镶嵌物,直至清代的《清会典图考》所载,“皇帝期珠杂饰,唯天坛用青金石,地坛用黄玉,日坛用珊瑚,月坛用白玉”。北京故宫珍宝馆内至今仍有不少展品和介绍。

青金石古代著名产地为阿富汗的巴达赫尚(Badahshan),地处阿姆河上流的溪谷中。据说开采已有6000年的历史,5000~4000年前中亚阿姆河流域和西亚美索不达米亚贸易联系中青金石为主要产品。中国至今未发现青金石矿,古代青金石主要从阿富汗传来,目前市场的青金石还是来自阿富汗。青金石经帕米尔高原传至昆仑山下的于阗,往东就是玉石之路。所以古代青金石作为颜料称为“回青”的是来自回纥;称为大青的则来自印度。目前看来,青金石在古代都来源于阿富汗,不过进来的途径不同,而有不同的称呼。

青金石另一产地为俄罗斯西伯利亚的贝加尔湖(Baikal Lake)西南湖矿以及与阿富汗接壤的小贝斯特拉河(伊尔库特河支流)上游。目前也开始有青金石矿流入中国。美洲的青金石矿有位于加拿大巴芬岛南端累克港以及智利安第斯山区卡连(Ocalle)。古代印第安人也作装饰品用。最近我们对来自世界各地的青金石作了成分、结构和矿相的测试分析。所有青金石矿为气成—热液型地质成因为接触交代硅卡岩矿床,可分镁质和钙质硅卡岩,亚洲青金石为镁质而美洲青金石为钙质。青金石矿物的岩相结构分析为今后判断青金石文物的溯源提供依据(36)。

7.古代玻璃-玉石之路的形成与古代欧亚草原部落的迁移

从上述中国古代硅酸盐质文化和技术的来源来看,中、外来往可能主要来自西亚和中亚,经过先秦以前的草原之路和沙漠之路进入中国内地,因此考虑到当时欧亚间的游牧部落的来往就十分重要。

首先讨论古代玻璃和玉石之路的形成,它的通运时间主要在公元前1500~前500年,即商周之际。图六表示古代玻璃、玉石之路的中国境内部分。外来的玻璃是从北疆、沿伊犁河进入目前的伊宁地区。先秦时期(约为公元前10世纪~前3世纪)新疆出土的单色和蜻蜒眼玻璃珠大都出土于伊犁河流域的特克斯县、尼勒克县和巩留县以及北疆的额敏县,包括上述塔城和拜城一直向东到哈密地区(37)。当时塔里木盆地南缘还较偏僻和封闭,西汉以后不少玻璃制品才沿丝绸(沙漠)之路的南线进入中原。先秦时期玻璃物品不是从哈密南下走河西走廊进入中原,而是从哈密向东,经内蒙古西北草原道,穿居延海、黑水城(今额济纳旗),过阴山到包头,南下太原到河南洛阳、郑州;或南下经陕西华县到西安。据说这也是周穆王西巡回来的道路。先秦以后就沿河西走廊经酒泉、武威、兰州至西安。

以和阗玉为例,玉石之路与上述玻璃之路是基本上一致的。从和阗出发向北穿过塔里木盆地,当时塔里木盆地内有很多小绿洲,到达阿克苏,然后东行,经过库车、吐鲁番到达哈密,以后路线与上述玻璃之路相同(38)。

图七表示古代玻璃—玉石之路的境外部分。图中标记了埃及古城卢克索和美索不达米亚古城巴比伦以及伊朗绿松石产地尼沙普尔和阿富汗青金石产地巴达赫尚。著名的土耳其斯坦安诺(Anau)遗址也标记在图中。以钠钙硅酸盐(Na2O-CaO-SiO2)玻璃为代表的西方玻璃起源于美索不达米亚和古埃及,古代玻璃的交易从目前伊拉克的巴格达开始向东行,古代玻璃技术和物品经哈巴丹、伊朗的德黑兰(Tehran)、伊朗的马什哈德(Mashhad)、乌兹别克的塔什干(Tashhent)、吉尔吉斯的阿拉木图(Al-maty)进入中国境内伊宁,并与中国境内的玻璃—玉石之路连线。从阿什哈巴德也可以直接进入中国境内的喀什,由此北上阿克苏,南下和阗。伊朗的绿松石和阿富汗的青金石都可以运至马什哈德,向东流传至中国,向西运向古埃及和美索不达米亚。

在这条古代玻璃和玉石之路上,还可以看到年代更早的(公元前2000年左右)青铜技术的中、外交流的痕迹。西亚两河流域(美索不达米亚)苏美尔王朝和阿卡德王朝(公元前4000~前3000年)已出现冶铜技术,小亚细亚(土耳其斯坦)的安诺文化Ⅱ朝(公元前3000年)的青铜器已有较多出土,中国中原到夏商(公元前2000~前1500年)才进入青铜时代。根据新疆史前的青铜器研究(39),至迟在公元前2000年,新疆就开始用铜器,早期(公元前2000~前1600年)的产地在伊犁河流域,哈密盆地天山北路并发现有安德罗诺沃文化类型(公元前2000年)的铜器,主要是锡青铜,认为随着游牧民族的迁移,中亚青铜器从西北进入新疆从而对新疆青铜器的制作产生影响。在上述新疆北部出土铜器的遗址中,还没有发现玻璃,这说明青铜器早于玻璃器从中亚进入新疆北部伊犁河流域哈密盆地和天山北路。

彩陶可作为中国古代仰韶文化的特色,以河南渑池县仰韶村出现彩陶而闻名(公元前5000~前3000年)。一般认为仰韶文化向西发展,到青海马家窑文化(公元前3000~前2050年)、齐家文化(公元前2000年)。新疆哈密、轮台、库车的彩陶时间晚于甘肃、青海(公元前2000年以后)。但是,中亚南土耳其斯坦的安诺(Anau)村的发掘,出现了大量彩陶器,其中彩陶片的绘画与中国北方和西北出土的有很大的相似性。安诺文明的开始,认为在公元前8000年,安诺Ⅱ期金石并用,可能彩陶的制造年代在公元前5000年,与埃及、美索不达米亚(Mesopotamia)和中国仰韶文化同时。东欧的特里皮列文化也有彩陶的考古发现,遗址在基辅城附近,年代在公元前5000~前3000年。

考古研究表明,安诺彩陶文化向东扩散到卡拉库姆沙漠(今土库曼斯坦境内),认为中亚、东欧的彩陶文化与中国仰韶彩陶文化皆向四周扩散,但未发现接触和联系。其实根据最近新疆考古的发现,天山北路的陶器分为两类,一类与甘肃四坝文化相似,另一类与境外欧亚草原文化相似。不论东、西彩陶文化接触与否,皆是沿古代玻璃—玉石之路的途径发展,可见在传输古代玻璃和玉石前已逐渐形成古代早期中、外技术和文化交流的通道。这种通道的形成是史前欧亚草原游牧部落迁移的结果。

从新石器时期后期开始,欧亚草原游牧部落的移动是活跃的。在乌克兰、哈萨克斯坦、阿尔泰广阔地区从公元前3500年开始骑马,公元前1850年开始有马拉车,作为移动的主要手段。最早形成部落为印欧人(Indo-European),起源于里海(Caspian Sea)北部,与东部的蒙古-土耳其部落分界于阿尔泰山和天山。公元前2000年左右,印欧人中的赫梯人(Hittite)进入小亚细亚(Asia Minor),公元前1500年建立赫梯帝国。以后印欧人中的加色人(Kassite)和胡里安人(Hurrian)进入中亚,并与美索不达米亚的亚述(Assyria)帝国和埃及帝国同时称霸(40),这时中国为商朝。在公元前1500印欧人中的雅利安人(Aryan)向东南迁移,进入印度河。印欧人中的胡里安人(Hurrian)在公元前2000~前1500年间可能向东迁移至我国西北地区,见图八。

斯基泰(Scythian,又称西徐亚人)是波斯化的胡里安人,希腊语Skythaio,来自中亚和小亚细亚(Minor Asia)地区。公元前9世纪已在伊犁和阿尔泰地区,中国历史上称为塞族人(Sakka)。月氏人(Yeh Chin)古希腊也称Indo-Scyths,即印度化的斯基泰人,也为印欧人,公元前2000年进入塔里木盆地,以后再向东移。

胡里安人和斯基泰人在西亚时知道金属(青铜、铁)制作技术、玻璃制造技术、玉石镶嵌技术和玉石材料,是将这些技术和材料传至中亚,然后传至中国西北的主要部落(公元前1500~前500年),以后由塞族人和月氏人传至中国内地(公元前500~1000年)。

8.结束语

世界上各个文明发源地都是以它自己文明的特点独立地发展,但不是封闭和孤立的,而是相互直接和间接影响、渗透和融合,共同促进人类文明的发展。在史前和原史时期,相隔遥远的各文明发源地的相互往来,是很难想象的,但考古的发现,这种往来确实存在。因为当各古代文明中心勃起后,就波浪式向外扩展,影响着周边地区,并且通过游牧部落和民族的移动,形成交流、融合和认同。因此我们有责任研究自己的古代遗物和遗址,也要关心、熟悉和研究国外的遗物和遗址。在比较式研究中,可以发现中、外文化和技术的交流。一个文明中心,只有在自己独立发展的基础上,同时吸收周边和境外的各种文明精华的东西,才能形成一个绵延久远的文明国家。

①(吉希腊)希罗多德著,王以铸译:《历史(上册)》第四卷(5~6),商务印书馆,1959年;W.W.McGovern.The Early Empires of Central Asia.1939.麦高文著,章撰译:《中亚古国史》,中华书局,2004年。

②布尔努瓦著,耿昇译:《丝绸之路》,山东画报出版社,2005年。

③张志尧主编:《草原丝绸之路与中亚文明》,新疆美术出版社,1994年。

④王治来:《中亚通史》,《古代卷(上)》,新疆人民出版社,2004年

⑤伏修峰、干福熹:《中国釉砂和玻砂》,《硅酸盐学报》2006年第34卷第4期。

⑥干福熹、胡永庆、董俊卿等:《河南平顶山应国墓地出土料珠河料管的分析》,《硅酸盐学报》2009年第37卷第6期;Zhang Zhiguo and Ma Qinglin,Faience Beads of Western Zhou Dynasty Excava-ted in Gansu Province,China:a Technical Study.In Gan Fuxi etc.eds.Ancient Glass Research along the Silk Road,Singaore:World Scientific,2009,275-299。

⑦干福熹、李青会、顾冬红等:《新疆拜城和塔城出土的早期玻璃珠的研究》,《硅酸盐学报》2003年第31卷第7期。

⑧河南省文物考古研究所、南阳市文物考古研究所、淅川县博物馆:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,郑州大学出版社,2004年;张昌平:《关于擂鼓墩墓群》,《江汉考古》2007年第1期。

⑨干福熹、承焕生、胡永庆等:《河南淅川徐家岭出土中国最早蜻蜓眼玻璃珠的研究》,《中国科学E辑:技术科学》2009年第39卷第4期;干福熹、赵虹霞、李青会等:《湖北省出土战国玻璃制品的科学技术分析与研究》,《江汉考古》2010年第2期。

⑩干福熹:《中国古代玻璃的化学成分演变及制造技术的起源》,《中国古代玻璃技术的发展》,上海科学技术出版社,2005年。

(11)Robert H.Brill,1999,Chemical Analyses of Early Glasses,Vol.2.The Corning Museum of Glass,Cor-ning,New York,30.

(12)干福熹:《中国古代玻璃的化学成分演变及制造技术的起源》,《中国古代玻璃技术的发展》,上海科学技术出版社,2005年。

(13)干福熹、承焕生、李青会:《中国古代玻璃的起源——中国最早的古代玻璃研究》,《中国科学E辑:技术科学》2007年第37卷第3期。

(14)干福熹:《中国古代玻璃和古代丝绸之路》,《丝绸之路上的古代玻璃研究》,复旦大学出版社,2007年。

(15)干福熹:《中国古代玉器和玉石科技考古研究的几点看法》,《文物保护与考古科学》2008年第20(增刊):周南泉:《中国古玉料定义和产地考》,《文博》No.1,1988年;闻广:《玉说》,《山西地质》1993年第8卷第3期;相虎、刘国祥、邓聪:《玉器起源探索——兴隆洼文化玉器研究及图示》,香港中文大学出版社,2007年;王时麒、赵朝洪、于洪等:《中国岫岩玉》,科学出版社,2007年。

(16)董俊卿、干福熹、承焕生等:《河南境内出土早期玉器初步研究》,《华夏考古》2011年第3期。

(17)干福熹:《中国古代玉器和玉石科技考古研究的几点看法》,《文物保护与考古科学》2008年第20(增刊):周南泉:《中国古玉料定义和产地考》,《文博》No.1,1988年;闻广:《玉说》,《山西地质》1993年第8卷第3期;相虎、刘国祥、邓聪:《玉器起源探索——兴隆洼文化玉器研究及图示》,香港中文大学出版社,2007年;王时麒、赵朝洪、于洪等:《中国岫岩玉》,科学出版社,2007年。

(18)夏湘容、李仲均、王根元:《中国古代矿业开发史》,地质出版社,1980年;Max Bauer,Precious Stone,Charles E.Tuttle Company Publisher.Tenth edition,1982,Japan;G.Harbottle and P.C.Weigard,Turquoise in Pre-Columbian American.Scientific American,1992,2:56-62.

(19)夏湘容、李仲均、王根元:《中国古代矿业开发史》,地质出版社,1980年。

(20)干福熹:《吴越王古剑上的剑饰》,《科学世界》2007年第93卷第3期。

(21)赵虹霞、伏修峰、干福熹等:《不同产地绿松石无损检测及岩相结构特征研究》,《岩矿测试》2007年第26卷第2期。

(22)冯敏、毛振伟、泮伟斌等:《贾湖遗址绿松石产地初探》,《文物保护与考古克学》2003年第15卷第3期;毛振伟、冯敏、张仕定等:《华夏考古》2005年第1期;王荣、王昌燧、冯敏等:《利用微量元素探索绿松石的产地》,《中原文物》2007年第2期。

(23)董俊卿、干福熹、承焕生等:《河南境内出土早期玉器初步研究》,《华夏考古》2011年第3期。

(24)陶宗仪:《(元代)辍耕录》卷七,中华书局,2004年。

(25)伏修峰、干福熹、马波等:《几种不同产地软玉的岩相结构和无破损成分分析》,《岩石学报》2007年第23卷第5期。

(26)张朱武、干福熹、承焕生:《不同成矿机理和地质环境下形成的软玉的化学成分特征研究》,《岩石学报》,待刊。

(27)董俊卿、干福熹、承焕生等:《河南境内出土早期玉器初步研究》,《华夏考古》2011年第3期;干福熹、承焕生、孔德铭等:《河南安阳新出土殷墟玉器的无损分析检测的研究》,《文物保护和考古科学》2008年第20卷第4期。

(28)周南泉:《中国古玉料定义和产地考》,《文博》No.1,1988年;闻广《玉说》,《山西地质》1993年第8卷第3期。

(29)干福熹、曹锦炎、承焕生等:《浙江余杭良渚文化遗址群出土玉器的无损分析研究》,《中国科学·技术科学》2011年第41卷第1期。

(30)王时麒、赵朝洪、于洪等:《中国岫岩玉》,科学出版社,2007年。

(31)唐延龄、陈葆章、蒋仕华:《中国和阗玉》,新疆人民出版社,2006年。

(32)董俊卿、干福熹、承焕生等:《河南境内出土早期玉器初步研究》,《华夏考古》2011年第3期。

(33)唐延龄、陈葆章、蒋仕华:《中国和阗玉》,新疆人民出版社,2006年。

(34)王进玉:《敦煌、麦积山、炳灵寺石窟青金石颜料的研究》,《考古》1996年第10期;王进玉:《古代青金石颜料的质子激发X荧光分析》,《核技术》1995年第18卷第3期。

(35)沈爱风:《从青金石之路到丝绸之路》(上册)第315~320页,山东美术出版社,2009年。

(36)伏修峰、干福熹、马波等:《青金石产地探源》,《自然科学史研究》2006年第25卷第3期。

(37)张平:《新疆玻璃考古新资料的研究略述》,《丝绸之路上的古代玻璃研究》,复旦大学出版社,2007年。

(38)梵人、何昊、王志安:《玉石之路》第72~75页,中国文联出版社,2004年。

(39)潜伟:《新疆哈密及其邻近地区史前时期铜器的检验与分析》,《广西民族大学学报》(自然科学)2004年第10卷第2期;凌勇:《新疆史前时期金属技术研究详述》,《广西民族大学学报》(自然科学)2008年第14卷第3期。

(40)斯塔夫里河诺斯著,吴象斐、梁赤民等译:《全球通史》第149~158页,上海社会科学出版社,1999年。