胡语文书的概念非常广,胡文化曾经对中原文化产生十分明显的影响。胡文化的影响实际上一直保存至今,体现在今天的语言当中。比如,我们常说的“一派胡言”、“胡言乱语”、“胡说八道”实际上是对已消失的胡文化的一种追忆。这些留在语言中的印迹一方面说明,胡人曾比较多地和中原汉人发生过交流,另一方面也反映出人们在潜意识中存在的对胡文化的鄙视。其实,今天我报告的题目,也多少带出汉民族潜意识中对胡文化的轻视。鄙视和轻视还主要因为我们缺乏对胡所代表的文明的了解。胡语文书的概念非常广,我想用这样一个比喻来说明问题,胡语文书所代表的文明犹如浩瀚的大洋。或者这样说:胡语文书所代表的文明犹如大山背面的甘泉,汩汩而流,奔腾不息。而我只能将其中的一杯水奉献给大家。在国内,我们认为胡文化没有博大精深,但在国际上,人家认为我们搞不好胡语文献,因为我们没有语言天赋。他们看不起我们,我们也看不起他们,形成隔阂,反映出中西文化很大的反差。

在介入主题之前,先要问这样一个问题:何谓胡?读过两《唐书》的人只要稍微留意,就会注意到,至少在唐代,“胡”区别于吐蕃、突厥,“胡”实际上特有所指。

例如安禄山对哥舒翰说的一句话:“我父是胡,母是突厥女,尔父是突厥,母是胡。”安禄山的父亲是粟特人,母亲是突厥人,而哥舒翰的母亲是于阗人,父亲是高昌的突厥人。这段话清楚地说明,粟特人和于阗人在“胡”的范围之内,而突厥不在胡的概念范围之内。

又比如:

天宝七载,安西都知兵马使高仙芝奉诏总军,专征勃律,选嗣业与郎将田珍为左右陌刀将。于时吐蕃聚十万众于娑勒城,据山因水,壍断崖谷,编木为城。仙芝夜引军渡信图河,奄至城下。仙芝谓嗣业与田珍曰:“不午时须破此贼。”嗣业引步军持长刀上,山头抛櫑蔽空而下,嗣业独引一旗于绝险处先登,诸将因之齐上。贼不虞汉军暴至,遂大溃,填溪谷,投水溺死,仅十八九。遂长驱至勃律城擒勃律王、吐蕃公主,斩藤桥,以兵三千人戍。于是拂林、大食诸胡七十二国皆归国家,款塞朝献,嗣业之功也。由此拜右威卫将军。

十载,又从平石国,及破九国胡并背叛突骑施,以跳荡加特进,兼本官。初,仙芝绐石国王约为和好,乃将兵袭破之,杀其老弱,虏其丁壮,取金宝瑟瑟驼马等,国人号哭,因掠石国王东献之于阙下。其子逃难奔走,告于诸胡国。群胡忿之,与大食连谋,将欲攻四镇。仙芝惧,领兵二万深入胡地,与大食战,仙芝大败。会夜,两军解,仙芝众为大食所杀,存者不过数千。①

根据两《唐书》的描述,当年的“胡人”,主要包括了操伊朗语的民族,例如于阗人、粟特人。在此之外,“胡”的范围还包括阿拉伯人在内的古代中亚以及西亚的人种,更远的包括东罗马国家。后来“胡”的概念慢慢消失了,宋初时还有“胡”的概念。从“胡”的淡出,也可以看出“胡”概念的范围,因为到了宋朝,于阗国灭了,粟特人也不再出现了,操伊朗语的民族渐渐消亡了,“胡”的概念也就消失了。所以从几个方面可以锁定“胡”的概念,它主要涵盖了操伊朗语的民族。当然史书里也提到“西域胡”、“婆罗门胡”,我就按这个概念的范围给大家介绍一下西域发现的胡语文书。

据西方学者的统计,丝绸之路沿线出土的文献涉及24种语言,17种文字,其中有大家比较熟悉的藏、蒙、西夏、回鹘、汉语等语言和不同的文字,还有多种不为大众所知的语言文字,例如:梵语、于阗语、粟特语、吐火罗语、据史德语、大夏语、叙利亚语、中古波斯语等等。其中藏、蒙、西夏、回鹘、汉语不属于胡语的范围,不在今天讨论话题之中。而其他属于胡语范围的语言,我也只能拣比较熟悉的,亲自研究过的介绍给大家。

一.梵语文书

首先谈谈梵语是怎样一种语言。梵语是印度古代的文学语言。印度古代的所有科学著作,包括天文、数学、医学和哲学都是用梵语写成。梵语主要是书面语言,但这种书面语言无疑是从口语发展而来的。梵语属于印欧语系,准确地说,正是因为近代欧洲人深入了解梵语之后,才确立了印欧语系的存在。从语法体系以及基本词汇看,梵语与古典欧洲语言十分近似。 1786年,孟加拉亚洲学社的创始人英国爵士Williams Jones在比较了哥特语(古日尔曼语)、凯尔特语(中世纪欧洲的一种语言)和波斯语之后,明确指出梵语和古代欧洲人的语言拥有共同的起源。1816年,Franz Bopps写了一篇文章,《梵语的变位体系与希腊、拉丁、波斯语和日尔曼语的比较》②,在此之后,他又发表了一系列详细探讨梵语语法体系的文章,从此一个新的学科诞生了,这就是印欧语比较学。至今在欧洲的许多著名大学中还设有这样的学科。这个学科在19世纪时非常辉煌。鉴于比较语言学诞生的过程,可以说不学习梵语,甚至谈不上比较语言学的研究。

其实在国内从事比较语言学研究的人为数不少,但研究梵文的人不多,我们学校学习比较语言学的学生中也没有学习梵文的。这很遗憾,因为比较语言学的诞生实际上基于梵语的发现。在国内学的人很少,而在德国比较语言学至今还存在,对于选修比较语言学的学生来说梵语是必修课之一。印欧语系的诸多语言中,现在大众比较熟悉的有英语、德语、俄语。在这些印欧语系的语言中,梵语是最古老的,而英语是最年轻的。印度人说,如果天上有神,那么他们交流的语言正是梵语。

书写梵文的字体基本上可分为两种,婆罗米字体和佉卢体,后者也叫做驴唇体。现在印刷出版的梵语书籍采用天城体。这种字体是10世纪以后,从孟加拉的几种字体发展起来的。

在西域地区发现的梵语文书,绝大部分是佛经和与佛教相关的文献,还有部分医书,部分学习梵语用的语法课本等。西域发现的梵文文献与西藏地区所保存的梵文文书具有很大的不同。西域发现的梵语文书里几乎没有婆罗门教的或者印度教的文献,也没有世俗的比如印度比较流行的文学作品。

公元4世纪或5世纪,笈多王朝时期,印度出了个著名梵语作家迦梨陀娑。他的著作部分已经翻译成汉语,如《云使》。季先生翻译的《沙恭达罗》也是他的作品。迦梨陀娑的梵语作品在西藏保存的梵语文献中可以见到,但在西域发现的梵语文书里却没有,这是值得注意的现象。

佛教是从印度传到中国的。但是在早期,佛教主要不是依赖印度本地人身体力行地传过来的,也不是我们中国人直接过去取过来的。在中国和印度之间,曾经有个中间环节,这正是操胡语的诸民族。

人们会以为,随着佛教的传入,印度文化的主流也会传入中国。实际上不是。在古代印度,佛教曾经是弱小的一支宗教,从来没有成为印度的国教,从来没有占过主导地位,印度教始终是在印度古主导地位的宗教。那么,一支弱的宗教传到了中国,而一直占主导地位的印度教为什么没有传到中国呢?这其中的原因可以是多种,但是,有一点是可以肯定的,即和操胡语的诸民族对印度教的排斥有很大的关系。

丝绸之路沿线很多地方都发现过梵语文书。其中发现写本比较集中的地区是:

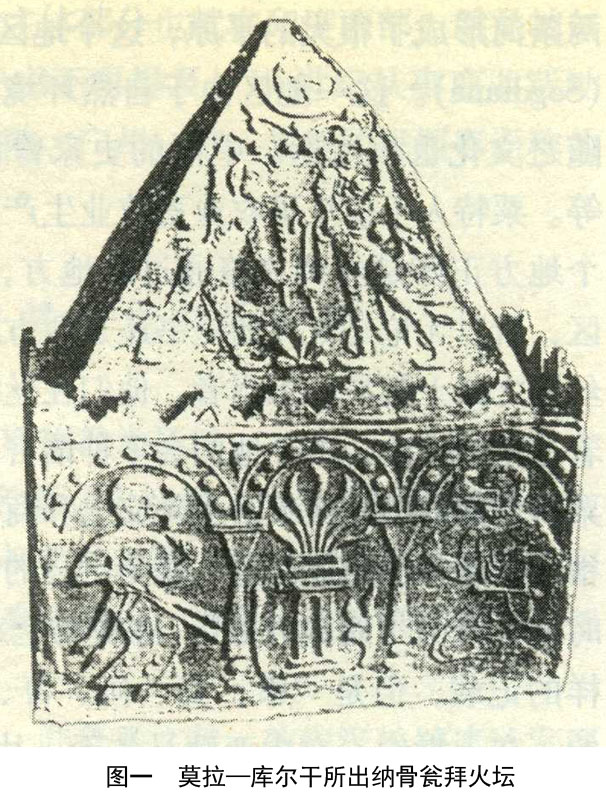

1.吐鲁番地区。20世纪初,德国的探险队先后4次来到这里挖掘,找到了为数众多的文书。比如在柏孜克里克的千佛洞遗址处,在第15、17、18窟,德国探险队找到文书。第一窟出土的婆罗米文书最多,他们甚至认为,1号窟曾经是图书馆。当然,在这里,以及吐鲁番地区,德国探险队发掘到的并非只有梵语文书。除此之外,这里还出土了大量的其他语言文字的文书。(图一)

2.克什米尔地区西北境,现在是巴基斯坦控制区,离吉尔吉特(Gilgit)大约两公里处。1931年5月1日,斯坦因在这里发现了少量婆罗米文书,并认为这些文书不晚于6世纪。斯坦因的报告发表之后,一支法国探险队来到此处,并发现了大量的梵文文献,其中有大乘经典文献《八万颂般若波罗蜜多经》,也有说一切有部的律。

3.阿富汗,离喀布尔约150英里的巴米扬地区,这里曾是著名的佛教圣地。巴米扬,即唐玄奘记载中的梵衍那国。早在 20世纪30年代,法国探险队就在这里找到了梵文经卷。这里是近年来出土梵文经卷最多的地方。前阿富汗塔利班政府摧毁巴米扬大佛,引起全世界的关注。实际上在此之前,阿富汗的佛教文物已经遭到破坏,一大批梵文经卷从阿富汗流向海外。20世纪90年代末期,一个名叫斯科因(Martin Sch*yen)的挪威收藏家在文物市场买到成捆的梵文经卷,这些经卷大部分是写在桦树皮上的。这批卷子引起挪威大学印度学、藏学系教授Jens Braarvig的注意,在挪威科学院高级研修院的支持下,来自全世界的学者参与了对这批写卷的整理、研究工作。

图二、图三是《商伽经》的片段。这部经,只在巴利语《大藏经》中有对应的文本,没有汉译、藏译。这是反对婆罗门的一部经。字体显示,这是比较老的文书。在巴米扬发现的文书很多都是7世纪以前的,和西藏地区保存的梵文文书在时间上有很大的距离。巴米扬发现的文书相对要早些,而西藏保存的梵文文献从字体看要晚一些,应该是9世纪以后的文献。

图四是《法华经》的片段。大家可以比较一下,这个字体和上边的字体有所不同,上边的更早一些。

图五是《佛说无量寿经》(魏220—265/康僧铠译)的片段。这部经很早便由粟特人译成汉语,而且有各朝代不同的译本,比如:支谦译《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》。直到宋初还有译本《佛说大乘无量寿庄严经》。大部分是胡人翻译的。康某某一般都是粟特人,而名唤支某某的是月氏人。从这些译经人看,最早从事佛经翻译的,是操伊朗语的人。

图六是《大众部说出世部律》的片段。

总之,这批写卷的内容非常丰富,有大、小乘的经典,有律,也有对法等。

除了以上集中发现梵语写卷的地方以外,在丝路南道、北道都发现过梵文的写本。敦煌发现的梵文写本相对比较少。最近在敦煌莫高窟北区也发现了少数梵文写本残卷。它很有特点,字体与丝路北道的一脉相承。丝路北道和南道的婆罗米字体有明显的差别,通过字体可以断定这文书来自何方。另外,根据某些字的用法,可以断定文书的属性,即属于佛教的哪一部派。比如说“posatha”布萨,同样这个字,在其他佛教派别的文献中则拼写不同。

我曾做过的一个残片,没有汉译,也没有藏译。可能大家会以为,拿来一件梵文残片,读一读便可知它讲的是什么。其实不然,为释读这么一件残片我前后花了半年的功夫。先要断定在汉语佛经里有没有相应的译文。现在当然很方便,寻找几个专业术语,在电子版《大藏经》中一检索,很容易便可断定在汉语佛经里有没有。但是藏文文献海一样多,数量比汉文《大藏经》还要多,该如何判断藏文里有没有相应的译文呢?这就需要多年的积累和有些判断的手段。即使在判断出大约的方向以后,也还要拿放大镜一页一页地去找,看有没有相同的文字。经过这样的工作,我可以断定,没有与这份残片相应的汉译和藏译。这一段文字属于一部论疏,属于对法的文献范围。大家知道《俱舍论》便是一部宣讲对法的佛教著作。这件残片是敦煌北区发现的,敦煌北区发现的文献一般比较晚,大体上是元代的。元朝时在敦煌可能还有佛教僧团存在,是从吐鲁番迁移到敦煌的僧团。

这件小小的残片讲到三种不同的历法,讲到了“岁分三时”、“岁分六时”等。其中一种历法和藏文《翻译名义大集》里的记载是一致的。这件残片中出现了两个人的名字,一个人是佛教史上著名的世亲,即《俱舍论》的作者。这里面直接引用了《俱舍论》的一句话。另一个人是《大唐西域记》里谈到的德光,玄奘到达印度时他已不在了,大概比玄奘早100年。德光在律的方面造诣很深,他的著作还保留在藏文《大藏经》中。现在北京大学已经立项,对原民族宫藏西藏贝叶经根据照片进行整理。在这些收藏中有德光的著作《律经》,这部著作在汉文《大藏经》中是没有的。

其实梵语的文书够大家研究一辈子,梵语文书的山很高,刚才只是从金山上抠下了一点点金渣让大家了解一下大概情况。

二.于阗语文书

我们来看图七所示的一张地图。

从这张图我们可以清楚地看到,丝绸之路曾经是几大文明相互交流的必经之路:埃及文明、希腊文明;现在属于土耳其的地方,公元一二世纪时是在希腊文明的覆盖范围内。还有印度文明和中原文明。这几种文明的交流主要通过丝路。公元1世纪,世界上发生了对后来时代产生巨大影响的事件。此时在西亚,基督教诞生,在印度,大乘佛教诞生。这些发生在异域的宗教思想,沿丝绸之路先后传到中国。而居住在丝路沿线的,主要是操伊朗语的居民。古代丝路沿线操伊朗语的民族为中西文化的交流做出了巨大的贡献,他们的贡献曾经被彻底地忽视了。这些民族后来融入了其他民族之中,他们的祖先创造出的非凡的文明却是不可磨灭的。随着考古的新发现,比如安伽墓和虞弘墓的发现,学界越来越认识到这些民族在创造历史中的贡献。

有关中印交流,陈寅恪先生、鲁迅先生、季羡林先生都做过比较深入的研究。大家知道,一说佛经就想起它是来自印度,还有些中国民间故事受了印度佛教的影响。其实,印度文明传到中国时,中间是通过了胡语族。当然,玄奘、义净、法显是直接从印度取经的,但直接去取经者毕竟是少数,特别是在早期。早期大部分佛经的传入主要是通过操伊朗语的民族。这个中间环节是不容忽略的。

于阗语属于东伊朗语族,也就是中国史书中著名的塞种人的一支。印欧语系实际上是一个很大的概念,现在的英、德、法、西班牙、意大利、俄、罗马尼亚等等语言都属于印欧语系的范畴。印欧语系分成东支和西支,可以各根据一个字来判断东支和西支,即取拉丁语的“一百”centum,以及梵语的“一百”satam。centum代表了西支。根据“百”字的形态,与s atam有关系的属于东支,与centum有关系的是西支。印欧语系东支分出伊朗语族和印度语族,印度语族包括吠陀梵语、古典梵文、现代孟加拉语等等。伊朗语族中有古代东部的阿维斯塔语和西部的古波斯语。中古伊朗语又可以分东和西,东边指的是我们所说的于阗和粟特,是属于塞种人的语言。西支就是巴列维语等。波斯语是从中古波斯语演变而来的,属于伊朗语的西支。东伊朗语一脉传至今日的是奥塞梯语(0ssetic)。有人认为他们是粟特人的后裔。我曾经在国家图书馆查过奥塞梯语的辞书,遗憾的是没有查到。国图倒是有一套《毛泽东选集》是奥塞梯语的。但奇怪的是,至今没有一个中国人懂得这门语言,我可能是惟一学过奥塞梯语的中国人。那么是谁翻译的这套《毛选》呢?这令我迷惑不解。

怎么区分伊朗语族和印度语族?首先是从发音分辨,有些音在伊朗语中特有,而在印度语中没有。然后是语法和词汇的差别。

于阗语写卷主要集中发现在两处:1.在和田附近。2.敦煌千佛洞。于阗语文书集中地收藏在几个国家:英国、法国和俄罗斯,在日本也有些零散的,是大谷探险队带回去的,印度也有一部分,斯坦因把一部分文书留在了印度。英国藏的于阗语的文书主要是斯坦因在敦煌藏经洞发现的;法国藏的当然是伯希和带回去的;俄藏的部分主要是当年在喀什的俄罗斯领事馆买走的于阗语文书。

书写于阗语的文字是婆罗米字,分为正体和草体。

敦煌发现大量《无量寿宗要经》,汉语文献大概有300多号。藏文也有很多,还有于阗语的。于阗语正体写成的《无量寿宗要经》尺寸有较大的差异,上面两页长于下面的两页。上面的是正体,下面的是草体。尺寸长的是当年于阗人从于阗带到敦煌的,等他们到了敦煌后发现这部经少了两张纸的内容,就在敦煌请人又写了两张。后写的两张尺寸略短。从纸型的变化可以看出文书背后曾经发生的故事。当时后晋王朝册封大宝于阗国王,于阗国王迎接后晋派来的天使团,其中一个人把这份文书从于阗带到了敦煌。这个人后来跟随天使团又到了于阗,文书就留在了敦煌。

有一张长卷,写在汉文佛经的背后,非常长的卷子,分成两半,一半藏在英国,一半藏在法国。当时斯坦因觉得后半好就拿剪刀剪掉拿走了,后采伯希和觉得剩下的也不错,就把那一半也带回了法国。这就造成同一部文书却存于两地的现象。

敦煌藏经洞发现的于阗语写卷数量十分庞大,内容也十分丰富,有佛经、民间故事、书信往来等。于阗王国在9、10,直到11世纪和敦煌的地方政权存在着十分密切的往来,两地之间不但使者来往频繁,更有联姻关系。后晋天福三年(938)十月,晋高祖石敬塘册封李圣天为大宝于阗国王,敦煌莫高窟第98窟至今还有这位国王的画像,他娶的王后便是敦煌王曹议金的女儿。于阗公主也嫁到曹家。于阗文献中,都有他们留下的印记。例如P.2027就是于阗公主的发愿文。从这篇发愿文可以读出,于阗公主曾生下一子,但她的儿子可能患上疾病,这篇发愿文正是于阗公主为了他的儿子而供养僧人,请僧人为他写下的。后来,她的儿子去世了。在于阗文献中,还有一篇文献同样是发愿文,是为了祈求诸神保佑她死去的儿子,发愿文写得如泣如诉。

于阗文书还有著名的民间故事,例如《罗摩衍那》,也都保存在于阗文书之中。故事讲得特别逗,其中的猴子已经有了翻跟头的本事,读于阗文的《罗摩衍那》,感觉其中的猴子和后来《西游记》的孙悟空有了衔接。在这之前,孙悟空的原型应该是印度《罗摩衍那》猴子将军的形象。但是那只猴子没那么大的本事,它从印度本土跳到楞伽岛时,要退后三步,才跳过去。而孙悟空一个跟头就十万八千里。如果缺少中间环节,无法想像,《西游记》的孙悟空怎么会是印度的猴子的翻版呢?于阗语《罗摩衍那》故事弥补了中间环节,它的故事中的猴子已经能翻跟头了。其中一处情节描写,罗刹升到天上云间,这时猴子一转,上去把罗刹打下来了。这一转,便是翻跟头。这个故事说明了中间环节能够弥补中西文化交流中被忽略的地方。

于阗语文书可讲的东西很多,在藏经洞发现的最多的文书之一就是于阗语文书。从此可以推论藏经洞不是放置垃圾的地方。它是藏真品的地方,藏神圣的文献的地方。这些文书都是和尚们写的。从于阗语文书大量的存在还可推断出,当年有一个大的于阗僧团在敦煌。这些题目都没人做,都是未开发的题目。

以上讲到敦煌发现了大量的于阗语文书,俄罗斯也买走了一批于阗语文书。建国以来我们也零散地发现了一些于阗语文书。比如70年代文化大革命的时候,新疆考古所所长王炳华来到和田,在文管所的一张桌子上的报纸堆中发现了一件木函。王炳华具备学术眼光,感觉到这是件很重要的文物,就把它带到乌鲁木齐考古所,存在考古所。但是具体这个木函是从什么地方找到的,没人说的清楚,可能是有人刨什么东西刨出来后上交的。这是于阗著名的瞿摩帝寺的遗物。当年瞿摩帝寺的僧众了结了一桩民事案,僧众们大有现在的法官的味道。文件书写在木匣子里面,写在盖子的背面。然后把盖子盖上,拿绳子捆上,上面用泥糊住,再盖上印。上面有两行字,说明此文书是于阗瞿摩帝寺的僧众加印封上的,这件文书便起到法律的作用。

盖子打开以后,其中的文字写了案子的来龙去脉。讲的是奴隶买卖的案子,一个人把家奴和家奴的儿子一块卖掉,卖了多少牟拉(货币单位),等等。木匣子的背面也有字。简略地介绍了整个文书的内容。当年可能有很多这样的卷宗,一个木函便记载了一个案子。为了方便寻找,背面书写文字,说明匣子内书写的是什么内容,起到提示的作用。

三.关于粟特语文献

粟特人属于塞种人的一支。粟特语一共有四种书写字体。粟特语属于伊朗语族,也是塞种人的语言。粟特语文字是从阿拉米字母派生出来的,那么阿拉米语是什么样的语言呢?阿拉米语属于闪含语系,也分东、西语支,东支是叙利亚语,西支是耶稣讲的语言。粟特语文字便是从阿拉米字母派生出来的。后来的回鹘人、蒙古人和满人,又从粟特人那里学来字体,也就是说,蒙文、满文字体是间接地从阿拉米字体演化而来的。刚才说粟特文主要是用四种字体写的,一种是古书信字体。在嘉峪关外一座古烽火台下,曾经发现了数篇粟特语文书,这是最早发现的粟特语文书,即著名的Ancient letter。这些粟特语文书信使用的字体,现称为古书信字体。

所发现的粟特语文献主要是佛教文献和基督教文献。佛教文献和基督教文献使用的字体是不一样的。粟特语文献里还有摩尼教的文献,它也有独特的书写方式,它吸收了中古波斯语的书写特征,形成摩尼教特殊的字体。通过字体完全可以判断出是佛教文献还是基督教、摩尼教文献。粟特语的基督教文献使用的是叙利亚字体,更确切地说是东叙利亚语字体。

图八就是刚才说的烽火台下发现的古书信。内容是旅居中原的一个粟特人写给老家的一封信。

还有摩尼教文献,是在柏孜克里克发现的。刚才提到过,在柏孜克里克的洞窟中不仅仅发现了梵语文书。1号窟出土的文书量很大,德国人甚至认为这里曾是一个图书馆,其中有梵语文书、摩尼教文书,还有吐火罗语文书。

图九、图十是粟特语写成的佛经,是《金刚经》。

图十一是基督教文献。从这些图片可以看出它们之间的差异。这件文书也是在吐鲁番地区发现的,书写体跟东叙利亚语教会文献的很接近。

四.吐火罗语文献

下面简单给大家介绍一下吐火罗语文献,这是季羡林先生的强项。我个人以为,季先生最为了不起的是对吐火罗语研究的贡献。他在这一领域的贡献,堪称世界一流。长时期以来,所发现的吐火罗语文书有限,西方对吐火罗语进行研究的速度很慢,不如于阗语的研究。于阗语的研究取得长足进展,主要归功于剑桥大学的贝利先生,继而是埃默里克先生。经过大约两代人的破译,于阗语文献中有梵语相对应的文献的,基本上已经破译过了。但吐火罗语不同,在西方有些学者有这种特点,投有研究到一定程度,不会把研究结果公布出来。相对于于阗语,吐火罗语的进步是非常缓慢的。后来新疆发现了《弥勒会见记》,这些文书被送到季先生的手上,季先生把这些文书破译了。季先生说,在释读《弥勒会见记》的过程中,新发现的词汇达50多个。这些发现是对这门语言非常重大的贡献。对于搞古代语言破译的人来说,时常是能破解一个或两个词就很了不起了。没有任何人告诉你,或者在没有任何工具书的情况下破解一个词义是很不容易的,必须通过大量的阅读相关文献,进行周密的推理论证。如果存在对译本,当然要相对容易一些。没有对译本怎么办,就得靠各种各样的手段把它破译。我常常这样比喻,破译一个词汇,不亚于物理界发现一个新粒子,是很了不起的工作。季先生通过破译《弥勒会见记》,为吐火罗语贡献了50多个词汇,这太伟大了。季先生的贡献是世界上公认的一流。

图十二、图十三是吐火罗语文书。有心的朋友会发现,这种字体和刚才演示的敦煌的梵语文书的字体近似。这是因为,这两种不同语言所使用的字体都是属于丝路北道系列的字体,互相之间有一些关系,但个别地方不同。

五.叙利亚语文书

在敦煌北区曾发现了一件叙利亚语文书。下面向大家汇报释读这件文书的过程。首先声明,我在拿到这份文书之前并不懂得这门语言。释读出来之后,很多人问是怎么做出来的,我总是回答我经过训练。这种训练指的是学习多种语言的强化训练。当年季先生把我推荐到德国,学习于阗语。当时很高兴地去读了,但掉到了伊朗语的坑里,因为于阗语属于伊朗语的范畴。在德国学习语言与在中国的大学有很大的不同,不能够说学习梵语便只学梵语,学印尼语就只学印尼语。德国大学的语言系和中国的有很大的不同,所安排的课程涉及从古至今的多门语言。我刚去德国,一个礼拜七天学六门语言,包括学古代的伊朗语、现代的波斯语和奥塞梯语,以及于阗语等。除了主科的几门语言外,还要学习两门副课,即梵语和藏语。一个礼拜要学这么多的语言,一门接一门的全部都是语言,都是强化训练。这些学习过的语言,现在不能说全忘了,也基本上忘得差不多了。但是有一种本事却是留下了,这就是面对一门新的语言不会发怵。

面对一门不认识的语言,该如何入手呢?首先判断这是什么语言。判断语言要从字体入手,判断字体有相应的工具书,是德国人写的,把世界上的主要文种都列了出来。一查便知这文书上的字是叙利亚语。当然,字体是可以互借的,比如说于阗语用的是婆罗米字母,刚才说的吐火罗语用的也是婆罗米字母,波斯语和新疆的维吾尔语用的都是阿拉伯字母。同样的基本字母因为语言的不同必然有书写方式的不同,有些音标的不同,这是必然的。从这些特殊音符,可以进一步判断出语言。

通过比较,我首先断定这件文书是叙利亚语的。然后去寻找有关书籍,看有没有能够帮助读通这门语言的语法、词典类书籍。北大东语系的图书馆是个藏宝的地方,过去老一代的学者具备学术眼光,即使是自己不懂的语言,相应的书籍还是要购进。我在东语系图书馆一个落满尘埃的地方找到一本文法书。只要有文法书,这门语言就不能算难。难的是从前没有人写过文法的语言,比如于阗语、吐火罗语,这两门语言曾经就是两门很难的语言。但是只要有了文法,也就无所谓难了。

这件文书是《圣经》的一部分,再进一步说是《诗篇》中的节选。国内没有叙利亚语的版本,但是英语、汉语的《圣经》却是案头的书籍。读出几句以后,经过检索,发现这件文书涉及《诗篇》第五到第二十八章的内容。至此,工作并没有完结,要进行下一步的研究,这些《诗篇》节选有什么实际用途呢?为什么是一节一节的?为了解决这些问题,就需要大量地阅读,去了解它在宗教仪式中起到的作用。这件文书把我带入了新的领域。

具体说来,这件文书曾是东叙利亚基督教礼拜仪式的用书,是从一部名曰《前后书》的书中脱落的。简单地说,东叙利亚教会的基督徒每年有固定的宗教节日,每天要进行四次祷告。这件文书的年代大约属于元代,因为敦煌北区其他出土文书,大抵上是元代的,这件叙利亚文书大约也是这个时代的。但从字体看,这件文书抄写下来的时间应该更早一些。而且从文书的纸型判断,这件文书不是在敦煌地区书写的,而是来自外域。根据文书的提示,当时东叙利亚基督教的信徒们每天做四次祈祷,每次祷告都要遵守一定的程序。文书上的《诗篇》节选是黄昏祷告时唱的一部分,属于shuraya类。根据礼仪形式,这些《诗篇》分别两次在黄昏祷告时唱出,先由唱诗班唱上一段,然后是诵经,诵经之后,再唱。在照片上有红字的标记,其中bar,zaugeh,意思是“一对”,用在这里,表示以下是第二组应唱的诗。文书上一些句子没有写完整,因为shuraya的歌词是基督教徒非常熟悉的,每周都在重复,所以不必写完整。关于这件文书,简单介绍这些。

问:我有两个问题,一个是我以前看文献时说咱们西藏地区有于阗文的《大藏经》,请问段老师有没有确实的认定?还有一个问题是您在一篇论文里论证汉语词汇“作茧自缚”在于阗语的渊源,现在能不能讲于阗文对汉文化的影响和现在有没有一些直接的留存?

答:你这问题很有意思,西藏地区是否有于阗语的《大藏经》一直是个谜。当年于阗受到阿拉伯帝国的威胁,当地的僧团逃往他方,主要往两个地方逃亡,一些有身份的僧侣逃向敦煌。在敦煌会发现那么多的于阗语文献,这和僧团迁移到敦煌有关。还有一部分是沿着从和阗地区通向阿里的路进入了西藏。逃到西藏的僧众写下了《于阗国授记》,保存在藏语文献中。布顿大师也提到,说曾经有些于阗语文书到达了西藏,但是目前在西藏还没有发现于阗语文书。在西藏寻找于阗语文书,这是我们需要做的工作。

“作茧自缚”是个非常好的例子,这个成语不是中国人的发明。在很早的梵语佛经中即已出现这样的比喻,但是,使这个成语汉化的,应该是《楞伽经》。《楞伽经》在于阗早有传播。于阗语文献《赞巴斯特之书》中有《楞伽经》的蛛丝马迹。武则天曾经邀请于阗人把《楞伽经》译成汉语,后来白居易很喜欢读《楞伽经》。“作茧自缚”这个成语就出在《楞伽经》里,这是有据可查的。白居易读过《楞伽经》,曾经在一首诗中最早使用了“作茧自缚”的比喻,随着他的诗的流传,这个成语也流传开了。

很长一段时间,我的主要精力投入在梵语上。我们国家教梵语的人很少,梵语也是很难的语言,所以很多年来,梵语是我主要教授的对象。下一步,我会把精力慢慢地移到于阗语。很多题目还在发现当中。于阗对敦煌壁画的影响就有很多可讲的,比如敦煌壁画里有一个大龙王、两个小龙王,这百分之百属于于阗的文化,因为只有于阗语的相关文献记载,于阗的庙宇由一个大龙王领着两个小龙王看守。这两个小龙王都有名字,叫做dasa和dara。我想哪吒三太子的诞生跟于阗有一定的关系,现在还没论证出来。

问:您最后讲的那个叙利亚语的《诗篇》,您只讲了怎么判断它是哪种文字,没讲怎么判断它的内容就是基督教的内容,还有您根据什么判断它的内容就是每日祷告的内容?

答:要回答这个问题,说来话长。第一个是判断它的文字,第二个是判断它的内容。判断它是叙利亚文字后,根据最基本的知识背景,叙利亚语主要是聂斯脱里基督教会使用的语言。罗马教会使用拉丁语,聂斯脱里派基督教会的语言是叙利亚语。基于这个知识背景,基本可以断定,这件文书是基督教的文献。判断出大致的方向之后,便开始硬读。不过我很幸运,因为这件文书的内容来自《圣经》,可以有所参照。读出内容后,基本上锁定为基督教会宗教礼仪使用的文献。宗教仪式上使用的文献,主要分为几种,一部分选自《圣经》,根据每天、每个宗教节日的不同,诵读《圣经》的内容也有所不同,但是一年复一年,都是一样的。还有一部分是颂诗,这部分主要是牧师们自己写的。如果我遇到的是牧师们自己写作的作品,就会遇到更大的挑战,因为没有可参考的其他文本。但是,这件文书恰恰是《诗篇》的内容,所以很幸运。简单地说,基督教仪式一年一个周期,每年都是重复的,象征着基督的一生。每年读的经文也是重复的,是经过东叙利亚基督教会规定的文献。总之,有文献可查,有规律可循。

问:您说的意思是,仪式上的活动不是直接通过这文字来判断的,而是通过其他文字关于基督教仪式的描写。首先判断它可能也属于是大类里的具体的内容。其他语言里也有描述您所研究的语言民族活动的情况。

答:首先是可能的范围,然后要确切。刚才说过,在明确了叙利亚语之后,在读出内容之后,还有一个大量的阅读阶段。我记得当时首先列出16本书的书单,因为国内没有这些书。后来朋友们帮忙从美国、欧洲寄给我,也通过北大图书馆与英国博物馆的互借系统,借到一些。

在18世纪,英国的传教士曾到达库尔德地区,对那里的聂斯脱里派基督教会进行考察,写下著作详细地描写了聂派的教会礼仪的情况。英国人也曾翻译东叙利亚基督教会的礼仪书籍,其中有shuraya的内容。这部书记载的shuraya与敦煌出土的叙利亚语文书完全能够对应。提到星期几唱什么等,和这件文书上的内容完全吻合。

问:您是通过查,判断它是语言里的哪个支,然后具体判断出它的语法是什么?

答:我不是判断出它的语法是什么,而是先看出它的文字,然后找它的文法。

问:找到文法后那具体的词是什么意思,怎么判断呢?

答:查字典。叙利亚语有字典,刚才说叙利亚语不是一门很难的语言,和于阗文不同。于阗语的词汇需要重新发现、重新确定词义。而叙利亚语却不是。这门语言可以说在西方已经是成熟的语言。对它研究的程度当然不如英语、德语和法语,但是它是一门为人熟知的语言。它是阿拉米语的东支,而西支曾经是耶稣说过的语言。在中国是没人懂,非常冷门,但是在西方它是比较热的学科,这是相对于中国来说的。

问:判断出一个新的语言后,有没有办法判断出真正的新的语言的词义?

答:词义的判断是有办法的,首先找到对译的文本。比如于阗语的破译过程是首先找到对译的过程,首先找到相应的汉译本或者是梵文本,这样就可以确定其中的一些词汇。这需要功底比较深厚一些,需要学好多种语言。

问:刚才段老师讲了许多西域胡语的种类,当时在西域不同的胡语有没有一种统一的趋势?或者是哪种语言比较占上风?有没有把梵语当作通用语?

答:没有。各讲各的语言,反正我没有这种感觉,粟特语好像用的更多一些。于阗建国之前,在于阗地区曾经流行过一种西北印度方言,叫作Gandharī语,即犍陀罗语,使用佉卢文书写。这是一种印度的西北方言,好像是比较流行比较统一的语言。今天没有给大家介绍大夏语,Bactrian,是阿富汗北部曾经流行的一种语言,是大月氏建的贵霜王朝的语言。大夏语用希腊字母书写。西域胡语,基本上属于东印欧语系的伊朗语支和印度语支,交流起来有些字是可以互用的,很多字很相似。比如说最近我琢磨“筋斗”一词,认为这是一个根据伊朗语词汇而来的音译词。相同的词在于阗语叫hamggails-,来自词根gei'ls-,粟特语叫wrt,与梵文“旋转”一词同源。有些词汇互相能听懂的,比如讲乌尔都语的人和讲印地语的人之间可以互相交流,但乌尔都语和印地语是两种语言。

问:意思是中亚很多国家都使用不同的语言,又是一个语系,还要进行交流,也没能形成统一吗?

答:当时中亚地区确实是有很多国家,但是当时的交通是很不便利的,从发现的文字看,各个绿洲拥有相对的独立性。丝路北道和南道之间有交流,当时的和阗河在春夏季可以贯穿塔克拉玛干大沙漠,一直流到塔里木河,当年法显正是沿这条河道从北道走到南道的。南北是有交流的,但是从字体上看,南道、北道是相对独立的。虽然用的都是婆罗米字,南道的字体和北道的字体明显不同。

问:您说于阗文书《罗摩衍那》里的猴子会翻筋斗,这个文书大概是什么时候的?

答:藏经洞闭洞大概是11世纪的时候。但是根据具体文书无法判断准确的年代。文书使用的是草体。敦煌藏经洞发现的于阗语文书是比较后期的,一般写于9或者10世纪。

问:您认为于阗语《罗摩衍那》的故事中说猴子会翻筋斗,是不是对原梵文的一种误译呢?会翻筋斗的猴子是于阗自己的特色吗?那么比于阗文更早的文书里有没有原形象?

答:不是,这是于阗人自己的发明。当然,《罗摩》的故事最早来自印度,但是到了于阗以后明显的加了一些本地的东西,所以它已经是于阗化的民间传说。这是惟一的于阗语《罗摩衍那》的故事,没有其他更早的原型。但是于阗地方出土了很多陶制的猴子形象,猴子在于阗好像很受欢迎。

问:我曾经在一本书里读到,于阗语也分前后两期,第一期是比较古的,约为张骞出使西域以后的,相当于两汉时期的,而第二阶段是后来突然冒出来的,直到于阗灭国突厥化后才结束。请问这两期用的字体是不是不一样?前一期是佉卢文,后一期是于阗文吗?

答:这种说法不准确。使用佉卢文的年代,没有发现于阗语的文书。用佉卢文字体写的文书是印度西北方言,所谓犍陀罗语。于阗建国以后,开始划分早期和晚期的语言形态。这是学者们在研究于阗语写卷时发现的。其实早期和晚期于阗语一直都在同时使用,如同我们的古汉语和现代汉语的关系。现在也还是有人用古汉语来写东西。我认为,早期于阗语一般用来写佛经,其他类文书使用晚期于阗语,比如刚才说到的《罗摩衍那》的故事,正是用晚期的于阗语写的。

敦煌发现的佛经文献很多是用早期于阗语写的。刚才所说的那个木匣子是很早的,晚期于阗文书都是写在纸上的,用纸写的相对来说晚一些,而写在木头上的肯定是早期的。但木匣子上使用的语言属于晚期于阗语,书写字体为草体。大概是于阗人对佛教怀着崇敬的心情,所以佛经一般使用正体书写,使用相对早期的语言。早期语言的语法比较规范。其他的世俗文书使用晚期于阗语,使用草体,包括那个木匣子。这木匣子当是后晋以后四五世纪时的遗物。使用草体,而且是晚期的于阗语,这就很说明问题。

问:那粟特语也分前后期,第一期是那件烽燧发现的文书,是汉代的,后来普遍发现的文献已经是6到9、10世纪的了,中间也有很长的中断,这个中断体现在哪里?

答:这个中断体现在字体上,粟特语有多种书写方式。而且粟特文献很有意思,根据信仰的不同,所使用的字体也不同。好像各个教派都有自己的书法,摩尼教有摩尼教的书法,基督教有基督教的书法,佛教有佛教的,这是很有意思的现象。

问:这种现象是不是后来连带影响了回鹘了?我看牛汝极写的《维吾尔古文字》,也是这样,信奉不同宗教的回鹘人用不同字体,信摩尼教的用摩尼字体。

答:是这样,包括有一部分叙利亚字体、阿拉米字体的回鹘文献。根据字体,可以判断出文书的基督教属性或是其他类别。

问:看刚才您演示的于阗文的字母,有的看起来确实很像藏文,很多书本上也说吞弥·桑布扎创造藏文时候,他的老师中有个于阗人,那么藏文字母有于阗文的影响,是吗?

答:我也这么认为,但是字母是一回事,语言是另一回事。记得有一次在研讨会上,我曾演示敦煌发现的梵语残卷。会上有人说那是古藏语文书,根本不是梵语。当时我哭笑不得,不知如何回答。字体的模样似乎相似,不代表语言是一致的,就像看见两个模样差不多的人,他们却是毫不相干的两个人一样。

问:刚才您说在德国的时候学的语言种类非常之多,基本上除了伊朗语的普什图语外其他语言都包括了,但后来研究的也不是这方面的。当初陈寅恪先生精通20多种文字,但是现在看来研究所用的很透的也就是梵文和个别的文字而已。有点可惜,当时花的精力和时间好像和现在的收获不成比例,您觉得这是好事还是坏事?

答:这当然是非常坏的事情,是很遗憾的。我回来以后身体力行地做了教梵语的工作。梵语本来已是很难的语言,要花毕生的精力去学、去教。我们在座的有几个学梵语的,他们会有深刻的体会。当年汉堡大学有两个教授,一个专门教佛教文献,另一个专门教古典梵语。这里又可分出很多支派,比如说梵语传统语法、波尼你语法,从古至今在中国很少有人碰过它。玄奘、义净懂波你尼语法,但后来忙着译经没有去传授,因为这部语法很深奥,属于阳春白雪。我现在能够体会到玄奘和义净的无奈,他们没有办法教。要学通传统语法系统,非得十年功夫才成。美国有个叫Cardona的大学者,一辈子就研究波尼你,就读那本经。

我这么多年一直在教梵语,我一直想回到于阗语上,现在慢慢往那边走,一直没有忘。

问:中国对印欧语系的研究是很薄弱的,相对于梵语,叙利亚语、克里特语和阿卡德语等的研究是不是更薄弱?

答:是的,特薄弱。梵语有季先生最初开辟出天地,季先生带着,还好一些。如果你们真的有志,不怕吃苦,那我愿意带你们。

注释:

①《旧唐书》卷一〇九,中华书局1975年版,第3298页。

②“Uber das Conjugationssystem der Sanskritsprache und Vergleichung mit jenem da griechischen, lateinisschen, persischen und germanischen Sprache”,转引自《印度学入门》(Heinz Bechert und Georg von Simson, in: Einführung in die Indologie, Darmstadt 1979,S.16)