首先简略介绍一下“作为社会史的医疗史研究”。台北中研院的历史语言研究所在20世纪90年代初就成立了“疾病、医疗与文化的研究小组”。在这个研究小组当中,他们提出了五个方面的大的研究课题,其中第4个课题是从医学角度看文化交流的问题。要搞清楚中外医学的交流,单靠传世的汉文文书或者医学的典籍来探讨是远远不够的。而出土文献给我们提供了很多材料和其他方面的视角。所以,在“新史学”的口号下,“作为社会史的医疗史研究”为出土文献的研究提出了新的推动力。下面我介绍一下已有的一些研究情况。

第一部书是王孝先先生写的《丝绸之路医药学交流研究》。从题目上来看,和我们所谈论的话题有密切的关系。但从书的内容上看,其取材范围主要是传世的文书,如二十四史中若干《西域传》的记载,还有隋唐时期的几大医书《千金要方》、《千金翼方》、《外台秘要》中的记载。很可惜的是,此书当中对出土文书的利用比较少。

第二部书是季羡林先生的《糖史》,分上、下篇。上篇曾作为单行本出版,名为《中华蔗糖史:文化交流的轨迹》,下篇是《糖史·外国编》。上篇是研究国内的,下篇是研究国外的。在这部书里,季先生利用了不少出土文书,特别是西域出土的几部胡语医书,来探讨蔗糖的医疗作用的转换与变化。虽然它不是一部专门研究医学交流史的书,但其中给我们提供了很多好的范例。所以,作为文化交流史的专著来说,季先生的这一部书值得向大家郑重推荐。

一.对出土医学文书的简要介绍

这些出土文书的地点各不相同,主要是敦煌出的,吐鲁番地区也有不少,其他还有楼兰的、龟兹的、吐峪沟等地出土的。如果按语种来划分的话,基本上分两大类型,第一类是汉语文书,第二类是非汉语文书,即胡语文书。胡语文书在国内收藏很少,主要收藏在英、法、德、日、俄这些国家。敦煌文书的收藏情况大概就是这样子的。

1.先谈一下汉语文书。汉语文书的主体部分是敦煌出土的医学文书。敦煌医学文献的主体是中医药的一些文献。它内容比较广,从阴阳五行的学说到中医的其他一些基础理论,号称临床的各科,比如内、外、妇科和儿科、针灸等等一些古药方,还有本草学的著作,包括文书当中一些涉及到医事的部分,其他还有佛医和道医的文书。敦煌的文书基本上是独具一格,自成特色的,对于敦煌地方的医学情况是一个比较明显的反映。至于这些文书的分类,这里列举了马继兴和丛春雨先生在各自的书中的分类情况。马先生的分类有医经诊法类、医术医方类、针灸药物类,其他的医术类和医事资料。丛春雨先生的分类包括了藏医类,其实从他的书名来看,它是《敦煌中医药全书》,藏医药并不包括在中医药的范围之内。这些分类没有根本上的差异,其中与我们所要谈论的医学交流的话题相关的主要是医方类、佛医类、医事杂论,甚至还包括藏医。如果要了解敦煌医学文书的整体情况,大家去看一下马先生的一篇文章《当前世界各地收藏的中国出土卷子本古医药文献备考》,写于1998年,由于文章太长,四年后才发表。他的这篇文章按着收藏地的不同和文书的编号顺序,逐一介绍了1998年以前他所知道的绝大部分汉语医学文书的情况。我稍微做了一下统计,大约有320种左右。即使我们再把之后所知道的俄藏敦煌文书当中的医学残卷,以及其他地方的他所不知道的文书补充在里面,汉语的医学文书也不会超过500种。这篇文章虽然可以再补充一些其他资料,但是内容已经相当丰富。如果要了解整体的情况,最好是拿着它作为一个向导,去翻这些年上海、四川等地新推出的英、法藏敦煌文献的图版排印本。这些书都非常精致,看起来比较简便。这张图是《食疗本草》的残卷(图一),斯坦因第76号,我们后面还会提到它。这里先给大家作介绍,它是唐代的医书。现阶段有关敦煌汉语医学文书的整理著作,我这里主要列了6本书。从文书整理的角度看,我认为其中比较好一些的是马继兴先生在1998年主编的《敦煌医药文献辑校》。因为马先生是中医研究院医史文献研究所的老专家,在这方面的功力非常深厚,而且他手下的一些研究人员在这方面都有比较精到的研究,所以这本书的质量比较高。要研究敦煌卷子,最好要看原卷。不必每个卷子都要自己重新做录文,已经有了录文的,可以利用它,和原卷或照片对照后,有的地方也许可以改动,有的没必要改动。这是一个很方便的法子。丛先生有两部书,特别是后一部《敦煌中医药精粹发微》,是一本研究著作。《敦煌中医药全书》只是文书的整理,然后做了一些注解。这种书,大家要写论文的话,不能直接抄它的录文,一定要和原卷(至少要和原卷的照片)对照,否则里面可能就会有一些错误。

2.再介绍一下胡语的文书。胡语的医学文书,据现阶段所知道的大约有8个语种,主要是梵文的文书,其他还有于阗文的、粟特文的、龟兹文的、藏文的或用藏文写的象雄语的、回鹘文的、犍陀罗语佉卢文的、叙利亚文的医学文书。在这些医学文书当中,有的是我国少数民族的文字,有的则属于外来语。其中最重要的是梵文,因为生命吠陀医典是印度医学的主体部分,这些医典主要是用梵文写的。生命吠陀,Ayurveda,音译就是阿输吠陀,在西域的传播和交流是非常广的,对其他语言的医学、文化的影响非常大。像粟特语的、于阗语的文书有的可能是直接从梵语翻译过来的,或者说有的文书是梵语文书的对照本,如一面是于阗文的、一面是梵语的;或者上边是粟特文的、底下是梵语的。这就看出来印度医学对西域或中亚地区的影响是很大的。

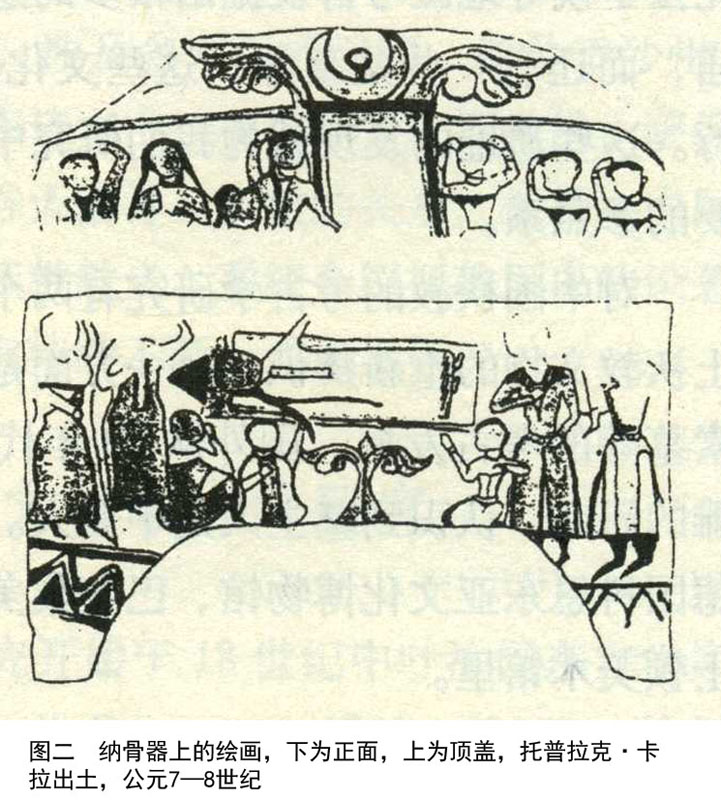

(1)梵语医学文书主要介绍两种,一个是《鲍威尔写本》(The Bower Manuscript),一个是《毗卢本集》(Bhela-samhita)。《鲍威尔写本》(图二)是1889年从新疆库车附近的古代佛教遗址中挖出来的。最初的目的也不是考古发掘,而是一些维吾尔族人在那里挖宝,就把它给挖出来了。当时英军有个中尉叫鲍威尔的,他从印度追一名逃犯到新疆库车地区。有一天晚上,当地人带他去看那些挖出来的文书,并卖给他其中的一部分。这部分文书并没有总的题目,学术界为了方便就把它命名为《鲍威尔写本》。鲍威尔回到印度之后,把这批文书交给了当时孟加拉亚洲学会会长沃特豪斯(Waterhouse),而这位会长也是一个军人,学术水平并不高,所以他又把它交给了当时孟加拉亚洲学会会长语言学干事霍恩雷。霍恩雷看到这批写卷后,非常激动,因为他本人是个非常优秀的语言学家,对古代印度的医典也很熟悉。所以他花了将近20年时间对整个《鲍威尔写本》从头到尾进行了很细致的研究,并出了转写本、翻译本和研究本,后来编成了三卷本的《鲍威尔写本》。图2是《鲍威尔写本》的一张照片,看它的形状是在桦树皮上写的,中间有个孔,用来穿线以便把数叶文书连在一起。这不像我们汉文书籍,而有点像竹简的样子。霍恩雷经过研究,发现《鲍威尔写本》由七个不同的部分组成。前面三个部分和医学相关,第四、五部分实际上是一个占卜文书,内容是用骰子来预知未来。骰子、赌博是印度从古到今非常流行的方式,在印度两大史诗当中就有很多记载。第六、七部分是陀罗尼经,叫《大孔雀明王[妃]经》,属于密教经典,时代应该是相对比较晚的。霍恩雷认为《鲍威尔写本》的写作年代是大约在公元4世纪,即公元375年前后或者350年到400年之间写的。但是20世纪80年代中期,有一位德国字体学家洛·桑德尔(Lore Sander)的研究就不一样了。她专门研究中亚的字体的演变,因为中亚的文书情况非常复杂,字体也很复杂。桑德尔经过研究,认为《鲍威尔写本》的年代没那么早,至少抄写的年代不会在4世纪,而是在6世纪前后,现在的大部分学者都接受了桑德尔的这种观点。《鲍威尔写本》的前三大部分是医学写卷,相对来说比较完整一点的是第二个卷子。它应该是一部医书的模式,总共有16章,现在看到的是它保存下来的第1—14章,后面两章没了,缺了。第一个卷子是残卷,里面主要讲的是咱们吃的大蒜,包括大蒜所拥有的故事、神话来源、在民俗节日中的用法以及与其他药物的配方和功效。第43个药方之后,则看起来像另一个小型的药理书(tantra),由很多不同的药方组成。第三个卷子也是一个残本,只有72个药方。印度的医书和其他科学文献是一样的,大多数不是散文体写的,而是偈颂体写的,就是所谓的诗歌体,不同的偈颂有不同的韵律,这些诗基本上是用一种叫做输罗迦的韵体写成的。这三部医书的发现可以证明两点,第一点,印度古代医学成就是比较高的。因为这三部医书里边记录了十几位医学家的名字,而且还记录了他们所发明的或合成的不同的药方。在不同的药方后边记有相应的医学家的名字,通过与后来所传下来的印度的其他典籍进行比较,发现中间有不少药方是来自于非常有名的《阇罗迦本集》、《妙闻本集》。第二点,它证明印度医学的传承是非常丰富的。因为《阇罗迦本集》中记载印度有位医学大师叫阿提耶(Atreya),他有六个学生,其中现在所能知道的有如火(Agnivesa),还有我们所提到的毗卢(Bhala)这两个人。经考证,认为《鲍威尔写本》是如火和毗卢之外的另一位学生的成果。

《毗卢本集》是从吐峪沟发现的,是一个残片,数量远远没有《鲍威尔写本》那么多。它实际上是现存的《毗卢本集》的《病理部》第八章的最后一章和《胚胎部》第一章的开头部分。是勒柯克发现的,他发现后把这件文书带回了德国,由吕德斯进行了研究。吕德斯就是季羡林先生的祖师,当时在德国东方学界地位非常高,他不但研究医学文书,而且对佛教、世俗文书、语法著作等的研究也非常好。他出了一本书《印度语文学》,相当于汉语的语文学,不是文学,而是印度的语言集子。该书现在还是做印度学的人必需的参考书之一。

其他的梵文医学文书规模就比较小了,一个是伯希和从敦煌带回去的,在《法藏敦煌文献》里有二三件文书,它们都比较残,而且没有公布出来,没有人做过研究。第二个是梵文医典《耆婆书》,后边我们会讲到它。第三个是吐鲁番出土的其他梵文医学文书,主要刊布在德国哥廷根大学编的丛书《吐鲁番出土梵文写卷》中,丛书现在已经出了八本。但是这些文书规模都很小,最长的是上面说的《毗卢本集》,也公布出来了。其他都是一些残卷,有一件是关于护理儿童的,很有意思,其他都是一些药方。近些年又出土了一些文书。1994年就从阿富汗出土了一件梵文医学残卷。大家清楚,1994年的时候,阿富汗内战期间出了一批犍陀罗语文书。这批文书后来被一个商人买了之后送给了大英图书馆。大英图书馆请了美国的一位教授,就是华盛顿大学的Salomon教授,他的中文名字叫邵瑞祺。他组织一批国际学者对这批犍陀罗语文书进行研究,就发现中间有些文书是梵文的,而且有件梵文的医书写得非常特别,它没有名字,语言也不是犍陀罗语,而是梵语的。它采用的字体不是佉卢文的字体,而是中亚写本中常见的婆罗谜字。对这件文书还没有进行研究,只是一种简单的描述,它绝对的年代是否早于《鲍威尔写本》,现在还不能确定。如果它的年代和其他的犍陀罗语写本的年代是一样的话,那么它就比《鲍威尔写本》要早,否则它可能要晚一些。还有一个就是日本大谷探险队所收集到的印度梵文医学文书,里面有三部医书,不过它们都是非常晚的文书。有一部是《八支心要方本集》,18世纪时尼泊尔出土的,所以不在我们研究的范围之内。《鲍威尔写本》能够证明外来的医学文书即印度的医学文化对新疆的地方医学有影响。通过对《鲍威尔写本》和其他医学写本的研究,还可以发现它对于多民族地区的语言医学也有影响。《鲍威尔写本》当中还保存了一些印度古代民俗的史料,可以进一步探讨印度民间的社会生活以及包括医学的治疗学等方面的民俗学意义。

(2)第二个要介绍的是于阗文的医学文书。成型的于阗文医学文书有两部,一部叫《医理精华》(Siddhasara),一部叫做《耆婆书》。《医理精华》将做重点介绍,另外,敦煌所出的于阗文的残药方主要在伯希和的收集品当中,大约有5件左右。最近揭示出来的美国国会图书馆所藏的克罗斯比(Oscar Terry Crosby)收集品当中有56件于阗文的写本,当然大多数是佛经,此外还有世俗文书、医药文献。至于医药文献现在还没有刊布出来,没有做过研究。从于阗文医学文书的整体研究上看,只有《耆婆书》有转写和研究著作。《医理精华》有于阗文的转写,但是还没有研究专著。几页“护诸童子”的神像,等会儿也要介绍,它是于阗文和汉文的双语文书,实际上它是写在纸画上面的题记。

出自于敦煌藏经洞的《医理精华》,大约成书于7世纪的中期,作者叫做拉维笈多。《医理精华》作为印度医学向外传播的文书来说,它的意义非常大。因为它现存的其他民族语言的译本中,有藏语的,是三位翻译家所翻译的,现在还保存在藏文的《大藏经》当中;有敦煌出土的于阗文的文本,有两种,一个是Ch.ii 002号,一个是P.2892号。Ch.是Chinese的缩写,这是斯坦因第一次拿到敦煌藏经洞的文书后首次编的号,后来没有改变过,所以看到Ch编号,就可知道这个文书是出自藏经洞的。《医理精华》10世纪后有了阿拉伯语的文本,现在留下来的是残片;13世纪的回鹘文文本也是一些残片,不是完整的医书。完整的医书是由恩默瑞克(R.E.Emmerick)教授收集的。他在20世纪80年代的时候把印度流传下来的7个梵文写本整理出一个精校本。在1982年的时候,他又把《医理精华》的藏文本译成英文本。他的第三步工作是把于阗文的《医理精华》再重新转写和翻译,但这批成果一直没有出版出来,因为他本人于2001年不幸去世。恩默瑞克教授在伊朗学和印度古典医学研究方面具有非常大的成就,但他60多岁的时候就去世了,实在是太可惜了。

《医理精华》是一部主要讲述临床知识的经典著作,实际上是一部医方的选集,从名字上看,“sara”是“精华”的意思。把认为比较好、比较有效的药方从别的地方选进来集合成一部集子。它总共有31章,整个的医典涉及到内科、外科、儿科、妇科、五官眼科的各个方面的疾病的治疗。它的构架是,前面1—4章是医学理论,特别是第4章很有意思,介绍了生命吠陀的很独特的医学理论。这书里列出了一个人要死了,会出现哪些恶相,医生通过观察觉得这人不行了等等问题。另外,印度医学认为,一个人生病后派人去请医生,而这被派的人就决定了患者会得什么样的结果。比如,派一个五官长相很难看的或低等种姓的人,就会不妙。因为印度是等级种姓制度的社会,如果派一个低等种姓的人,那就会带来一些不祥的预兆。同时,医生在来患者家的路上看到的各种不同的景象也会对治疗有所影响。有的医生在路上碰到两个小孩打架,打得头破血流,或者看到有的人点火,有的人大闹大骂,或者看到一些蛇或者老虎等动物的话,也会有影响,所以,有些医生怕耽误事情就不去了。而有些医生则认为要做一名良医的话,就应该再试试,也许病人还有救。这样的一些记载,在中医的典籍中却完全没有,当然中医也有预兆或预后的一些学说,比如从一个人的面相看他的疾病,但是没有关于请医生的使者和医生在路上所见到的景色对疾病有影响这种观念。《医理精华》收集了许多珍贵的临床医方,所以它的价值比较高。它的另外一个价值是,其编撰的方式是按着不同的主题编的,特别是从第5章到第30章比较明显,如第5章是发烧、第6章以下是按着不同的疾病来讲的。在这之前,印度的医典是按着八支,就是“八分医方”的构架排列的。什么叫“八分医方”呢?后面引用汉文医书来看生命吠陀的理论在西域传播的时候,会讲到“八分医方”的体例。我最近出了一本书——《印度梵文医典<医理精华>研究》。该书是中华书局出版的,主要研究了《医理精华》梵文的部分,基本上没有涉及到于阗文的部分。不过,该书对《医理精华》的汉文翻译是完整的,如果大家有兴趣的话,不妨看一看。

另外一件比较重要的医书是梵文和于阗文双语的文本《耆婆书》。这《耆婆书》的名字也是学者所命名的,里面提到了Jivaka,就是耆婆。耆婆是与佛陀同时代的印度神医。这部书的构架是耆婆向佛陀请示医学的知识,于是佛陀就告诉耆婆许多医方,所以英国的一位学者贝利(H.W.Bailey)教授给这书取名为Jivaka-pustaka,Pustaka是“书”、“书籍”的意思。这部书也是斯坦因从敦煌藏经洞拿出来的,现藏在英国图书馆东方与印度事务部的收集品部中。它的编号排在《医理精华》的后边,为Ch.ii 003号。《鲍威尔写本》是桦树皮的,这部医书却是贝叶的,两个不一样。现存有43叶,大概在11世纪以前抄的,是晚期于阗文的文本。晚期的于阗文在学术界暂时还没有确切的历史年表,大致认为它是11世纪以前的。因为11世纪之后就不再用了,所以它抄写的年代大约是在900年至990年间的范围之内。《耆婆书》的结构与《医理精华》不一样。后者是完整的医书,是按着先说医理再排列医科的顺序来编写的,而《耆婆书》是按着药方的性质来排列的,即最开始是熬的酥药,然后是不同的药散方等。也有的是将药散做成丸子。有的还加芝麻油来做药。本书现存有93方,相当于是一部医方的精选集,理论上它是属于印度生命吠陀的体系当中。和《医理精华》不同的地方,就是《耆婆书》有佛教影响。第一,它是佛陀说的;第二,它里面有“佛法僧”三宝这样一些词汇。《医理精华》当中“医”就是“医”,找不到佛的词汇,完全是世俗性质的,而《耆婆书》有佛教影响。《耆婆书》的于阗本是个翻译的文本,和梵文文本不太一样,不是直接的或原原本本的翻译,而是在中间还加了很多内容。一个是把梵文文本当中的集合名词都做了解释,如每次提到三果药、三辛药等,都一一解释。另外,它还有一些于阗本土的医学知识,所以它应该是印度的和于阗本土医学知识融合的产物。有关《耆婆书》的研究的专著,是挪威的一位叫斯坦·柯诺(Sten Known)的专家作的,他在1941年就把《耆婆书》翻译成英文的文本。1999—2001年,我在北大历史系暨中古史中心荣新江教授门下读博士后期间,对《耆婆书》的梵文本进行过研究,主要是讨论“耆婆”及其在中印古代医学文化交流方面的表现等问题。

(3)下面再介绍一下粟特文的医学文书的残卷。它的编号为Pelliot Sogdien 19,只有22行,只发表了图版和转写,还没有完全翻译出来。里面有关于呕吐、下泻的药方。亨宁(W.B. Henning)教授是粟特语的研究大家。他翻译了部分药方,但没有全译。有一件粟特文的医学文书,是德国美因兹(Mainz)科学与文学院所藏的粟特文和梵文翻译的残片,现有7行,是用来治疗眼病的。因为用《医理精华》、《百方篇》(或《百医方》)来推测它里面现有的词汇的话,它可能是治疗眼病的。它的编号是Mz639号。

(4)龟兹语的医学文书也不算少。所保存下来的最有名的,要算是《百方篇》(Yogasataka,或《百医方》)。奇怪的是龟兹语中没有发现《阇罗迦本集》和《妙闻本集》这样大的文书,并且连它们的残片也没有。但斯坦因与伯希和的收集品当中,可能会存在其他一些当地医学的残片。有关龟兹语的医学文书主要是菲利奥扎(J.Filliozat)在1948年的时候,写了一本书《龟兹语医药与占卜文书残卷》,用法文写的。从知识进展的角度看,它有点过时,所以法国的另一位学者吐火罗语学者彼诺(Georges-Jean Pinault)教授准备做个新的刊本,特别是解读文字的修订。他这话是1990年的时候说的,现在已过10多年,新的译本还没做出来,现在大家利用的还是菲利奥扎的旧书,可见龟兹语的研究是非常不容易的。龟兹语属于吐火罗语的B方言,而吐火罗语的A方言就是焉耆文。

(5)敦煌出土的还有一种医学文书是吐蕃医学文书。最近出版的由罗秉芬先生主编的《敦煌本吐蕃医学文献精要》,收了6件文书。该书对敦煌的藏文医学文书有详细的介绍和研究,大家可以看看。

(6)回鹘文的医学文书。除了上面提到的《医理精华》的残片之外,回鹘文的医学文书主要是《杂病医疗百方》。现有的国内的研究文章主要有三篇,分别是陈宗振(《回鹘文医书摘译》)、洪武娌(《“古回鹘医杂病治疗手册”的医史价值》)、邓浩与杨富学(《吐鲁番本回鹘文<杂病医疗百方>译释》)所作的。

(7)犍陀罗语的医书只有一种,能够找出来的应该是出自克里雅的早期的佉卢文书702号的背面。一边列的是林梅村先生的汉文翻译,另一边列的是巴罗教授(T.Burrow)的英文转写。它现有的部分列出了一些药物的名字,通过这些药物名称和药物剂量的关系,能够对出来它应该是“达子香叶方”。用达子香的叶子等可以配制一个药方,具体的做法就不说了。就是说,通过把药物和剂量的关系与前面《鲍威尔写本》和《医理精华》中的两个药方进行对照,就能对出来应该是一样的东西。只不过它后面有关治病的那部分缺了,现在没有了。现在所能找到的犍陀罗语佉卢文的医书就这一件。

(8)叙利亚语的药方数量很少,也仅有一个残的药方。它是一个用雪松油治疗脱发症的药方。这是马罗特(M.Maroth)从吐鲁番文书当中找到的,他认为这个药方应该是来自小普林尼的《自然史》,与波斯的医学家阿维森纳的疗法比较类似。后来有学者进行进一步的追溯,认为这个药方不用绕到小普林尼的《自然史》里去找,它应该直接来自于波斯,和景教有关系。景教传过来的时候,他们也用一些医学知识,医学活动是辅助传教的主要活动之一。最近还有人进行讨论,给唐高宗治病的一个人叫秦鸣鹤,他也是景教的医生。因为他用扎针去治疗唐高宗的眼病,一下就治好了。他那个“秦”就是“大秦国”的“秦”,他是景教的医生。我们如果看其他与景教相关的医药书,就会发现景教在外地的传播,确实是用各种医疗手段作为传教的基本方法。

二.从出土文书看中外医学交流

以下分成两个小的方面来讲,一个是医学理论,一个是医药方的交流。

1.医学理论。佛教当中的医学理论是“四百四病”。关于“四百四病”,佛教认为人体是由“四大”或“五大”——“地火水风空”构成。“地火水风”影响着每一种可能造成的101种病,那么这“四大”就能够汇成404种病。在印度佛经当中,并没有关于404种病的具体名称的排列,而在藏语文献当中却有这种记载。《四部医典》当中就列出来了404种病。它把每一种病的病名都列出来了。在敦煌的汉文医学文书当中,我们能够找到《张仲景五脏论》和《明堂五脏论》,分别为P.2125和P.3655号文书。另外还有P.2675和P.2718等。在这些文书当中提到了“人生四大”、“四大五荫、假和成身”、“四大假和”、“一大不调、百病俱起”等等这样的一些话语。这是印度佛教医学的基本理论。这样的理论不需要进行详细的考订,一看就知道这些话是来自印度的,因为中医没有这些话。俄藏的Дx09888记载了“八术”的内容,图三是个残片,提到了“妙解八术。何名八术?请予列名”,所列举的第一术是“头眼方”,第二术是“五脏六腑”、“内病”、“切脉”,图四是Дx9888背面的“第三术”,还有第四术、第五术、第六术,后面就残缺了。虽然它只有一个残叶,但我们能够看出来它基本的理论是来自印度,一个是义净的《南海寄归内法传》中就提到“八医”。这“八医”就是“八方”,一个是“所有诸疮”,指治疗身体外来的疾病;依次是“首疾”,指头部咽喉以上部位的疾病;“身患”则是咽喉以下身体的疾病;“鬼瘴”是指受到鬼魔或邪魅的袭击所造成的疾患;第五种“恶揭陀”是agada,是毒药和解毒药;“童子病”,指从怀胎到16岁以前都属于童子病,妇科病也在童子病的范围之内;“长年方”是讲长寿的;注意身体强健的“足身力”本来是春药一类的,但因为佛教反对性欲,所以它不能翻译成“强精”,只能翻译成“足身力”。我们若将Дx09888文书与印度的“八医”进行对照,则发现“头眼方”对第二术,“五脏六腑”对“身患”,“鬼气”对“鬼瘴”,“金疮下血”对第一术“治创”,“毒药”对第六术“治毒”,“疗诸[童子]”对第五术“孩童”,第七和第八术缺了,没有了。这就看出来印度生命吠陀的八种分科的学说在敦煌、吐鲁番有所流传和影响。第二种是非常详细的“三俱”理论,在Дx18173号的背面(图五、图六)。我拍成两张是因为它中间断了,这是它的反面。我们看正面的录文就知道,“问曰:‘何则三俱七界?’”“三俱”指的是风、黄、痰,风就是内风,黄是胆汁,痰是类似中医所说的痰,有内痰和外痰之分。“七界”指的是一味、二血、三肉、四膏、五骨、六髓、七脑这七样东西。这“三俱七界”就是印度生命吠陀的理论,而这里面还提到“四大因缘”和“总集病”。什么叫“总集病”呢?它就是“风黄痰总集病”,按照印度医学的说法,“三俱”是人体中循环的三种体液,这三种体液尽可能地保证人体的健康。因为它们的平衡状况保持人的健康,它们的失衡状况则导致人的疾病,所以又叫“三毒”或“三病相”。“三毒”总共造成7种病:每一种体液造成一种性质的病;每两种体液合和能造成三种性质的病;“聚合”就是三种体液集合在一起;总共造成七种病。在佛经当中,风性、胆汁和痰性所对应的病分别是风病、热病、水病。三液整合性的病就是“总集病”。所以“风黄痰总集病”是印度医学理论。Дx18173还谈到每一个不同的时辰所发生的疾病的原因,又说到“生藏”和“熟藏”的概念,还有人的体液的性能等问题。如果能细致地考订Дx18173这件文书的年代的话,它应该是在8世纪的前后。但即使把它放在10世纪的时候去看也比印度脉学的理论要早。印度“脉诊”的理论是在13世纪时候才出现的,据说是受到中医的影响。印度古代就没有“脉诊”这种方法,“切脉”这几个字是很典型的中医概念。第二是“三焦”问题。中医当中的“三焦”是怎么来的呢?学界有很大的争论,有的认为是自身的,有的认为是外来的,但是还没有争论清楚。这里面提到了“上焦”和“下焦”。印度医学中并没有这样的概念,它只提到风、痰和胆三种体液处于三个不同的部位。它们的三个部位看起来和“三焦”的部位有点相似,但“三焦”的具体来源究竟如何还有待于进一步考证。就“切脉”这些词汇来看,这应该是中医的词汇。Дx18173里面还有一句话“一呼脉再动,一[吸脉再]动,呼吸中间[脉]存五动,此时常脉……”这句话实际上与唐代《黄帝内经素问》卷五中的话语(“一呼脉再动,一吸脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息,脉五动,闰以太息,命曰平人”)有密切的联系。这说明Дx18173号文书把印度的医学和中医的理论掺在一起。再做进一步考察的话,就可以发现这部文书不是对某一种佛教经典的书写,也就是说它不是佛教内容的东西,而确实是一件医书。这医书确实能反映出印度医学和中医学的交流。这种交流的内容在中医传世的典籍当中,主要是中原地区的一些书当中确实没有。这就说明西域地区或敦煌地区的中外医学交流的程度有可能比中原地区更加丰富一些。

2.医药方。这里主要谈谈眼药方、眼药知识及其应用。在现存的胡语写本中,《鲍威尔写本》的第一个选集和第二个选集当中都有不少的洗眼睛的方法。《医理精华》的第26章是眼科,当然这眼科的范围比我们现在说的中医的眼科范围要大。它包括治疗脖子以上部位疾病,所以五官科的疾病也在这眼科里面。从汉地医书来看,能够反映印度眼科知识传入中国的主要是其理论和金鎞术的记载,如《外台秘要》的卷二十一提到了“天竺经论眼序一首”。季羡林先生在写《糖史》的时候,有个发现,他认为两部《千金方》当中关于印度眼科知识比较少,而《外台秘要》中关于印度眼科知识的记载却比较多。他认为印度眼科知识传入的主要时期可能就在《千金方》和《外台秘要》之间的那100多年。我们再看现存在日本的大谷文书,其中大谷1390号为眼药方(图七)。大谷1390号的眼药方看起来可能是三个药方的组合,因为这第一行的右方,前面有“和水”两个字,可能是一个药方。中间的第二、三行可能是一个药方,第四行“又方”可能也是一个药方。关于这三个药方在这里不做详细的介绍,只看“毕钵”这一味药物。“毕钵”就是pippali,是长胡椒。在《外台秘要》中有长胡椒这样的药物,不过是属于药性比较烈的药。它不用于治眼病,中医认为用这种药治眼,对眼睛有损害。印度和西域的看法却不太一样,不少的治眼方都用长胡椒。比如,《鲍威尔写本》第二卷的85颂中有个“黑眼膏”的记载,就掺了长胡椒。《医理精华》的26章中有不少药方,这里举了一个(Si.26.35),它用的也是长胡椒。大谷文书中也用了长胡椒,但《千金方》、《外台秘要》和《医心方》等隋唐时期的大医书当中,没有一个眼科药方用长胡椒的记载。那么,这个文书能够反映出它确实是受到了印度医学的影响。出自吐鲁番阿斯塔那墓的另外一件文书(73TAM 506:4/43)当中,也有一个用“石蜜”的药方,“石蜜”就是现在的白糖。用石蜜治疗眼病,在《食疗本草》当中就有关于其医疗原理的记载。《食疗本草》中说,石蜜有祛除热火、明目的作用。在伯希和收集品的其他汉文医书当中,都有用石蜜来治疗眼病的记载。《医理精华》中也用石蜜,有的治风湿性眼病,有的治胆汁性眼病,有的治血液性的眼病,有的治结膜炎、夜盲症,这说明石蜜用得比较广。在中医传世的汉文典籍当中,用石蜜来治眼病的记载却很少,用蜂蜜治眼病的则很多,这是中医的一个特色。这说明一个问题,这些出土的眼方都能够反映出不少的眼科知识是外来的,而且应用到实际的治疗活动当中。

下面提到另一类药方叫“长年药”、“万病丸”。在《鲍威尔写本》当中有三个“长年药”方。长年药方就是长生药,长生的甘露,以甘露为名,甘露乃是天神之药。据有的先生的考证,像嫦娥上天吃的药就是甘露。不但在印度有甘露的说法,在波斯(古代伊朗)也有相似的传说。《医理精华》的第28章中也说“长生药”,就是长年药。在中医的典籍当中也有长年药,那么它们之间有什么关系呢?这问题值得进一步探讨。我们知道在两《唐书》里曾提到唐太宗和唐高宗都请过印度所谓的长年婆罗门僧,让他们做长年药方,结果唐太宗吃了那药后,不久就死了,后来这个事情就成了笑话。那么,为什么他们要用长年药呢?这反映了古代人对长寿的渴望。将外来的和中医中的长年药的药方进行比较,则发现它们的药物都有所不同,但是它们配方的方式和药方的长度却有某种一致性。比如,《鲍威尔写本》当中的三个长年药方,都是大型药方,所以叫复方。而中医的典籍当中其他的药方都比较短,我们看看那些医书就能够发现这样的问题。从“万病丸”上也能看出来,《千金翼方》当中就收了一条“耆婆万病丸”,有32味药。这是大型的药方,但里面绝大多数的药是中医的药物。“万病丸”的观念是否有外来影响,还有待于进一步探讨。

再介绍一下与中外医学交流史有关系的其他资料。一个是双语的纸画,一个是石刻资料所反映的耆婆观念。有一个出自敦煌藏经洞的纸画,是汉文和于阗文对照的,当然于阗文的题记比较简短。这里提到了16个女神,她们都是保护小孩的,16个女神底下有很多小夜叉,经常捣乱作怪,使孩子生病。孩子一生病的时候,经常去祭祀它们,那样就会使孩子痊愈。这里只剩六幅图(图八、九、十、十一、十二、十三),画有牛、狐狸、鹿和鸡等图像的神怪。若梦见它们的话,小孩就会得什么病等等。这六个画像所反映的内容与佛经《佛说护诸童子陀罗尼经》有关系。这个图像资料里说的是16个鬼神,而《护诸童子陀罗尼经》里说的是15个鬼神。它们说的都是一样性质的东西,这些鬼神给小孩带来疾病,如果祭祀它们,小孩就不会生病等事情。这纸画相当于现在街上卖的年画或小宣传画一类的东西,反映当时敦煌、于阗地区的人们有这样的一个观念。这种鬼叫graha,graha也有“抓”的意思,把那孩子给抓住的意思。在天文学有一个词,叫做nava-graha,就是“九曜”或“九执”。“九曜”指的是“金木水火土日月”,还有“罗睺”和“计都”两种。医学当中,nava-graha指的是九种“曜母鬼”。这些魔鬼在《妙闻本集》中是九种。《八支心要方本集》当中有12种,这12种叫bala-graha,bala就是儿童的意思。12种中有5种是阳性的,7种是阴性的。《耆婆书》当中也提到 graha,这说明印度医学当中graha的观念是一致的,它们都认为graha给孩子带来病患,都需要祭祀,以不同的方法使孩子得到解脱。当然这反映了对儿童的一种保护。现在的中医或民间还有很多这样的方术之类的东西。

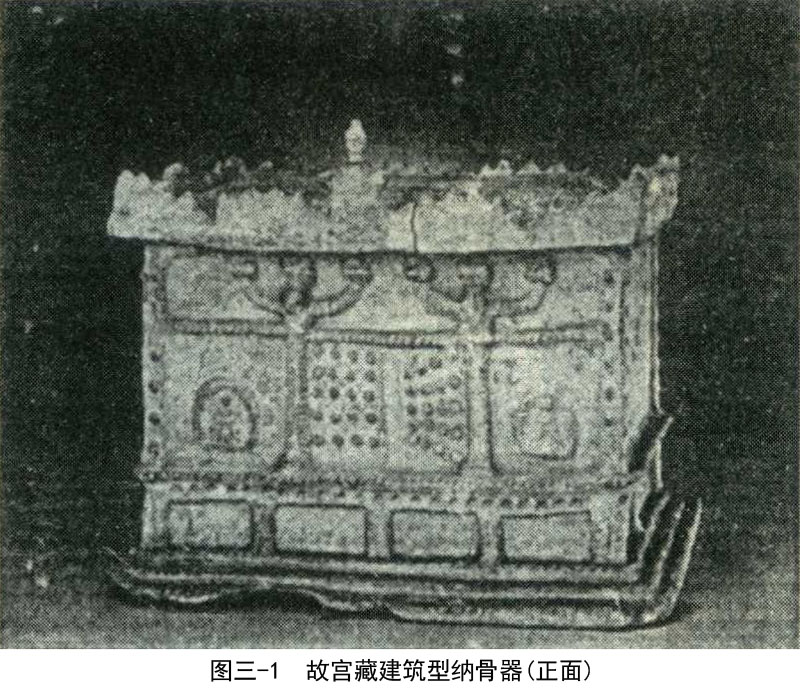

我们再从石刻资料中来看看耆婆观念。这张图是从吐鲁番出土的张相欢的墓志(图十四)。他是西州高昌县人,曾到过洛阳,后来又被遣回到高昌。张相欢犯病的时候,其家人祭祀“耆域”,“耆域”是jivaka(耆婆)的另一个音译,就是指去祈祷医神耆婆。墓志中还有“啼伤龙树”一句。这里出现“耆域”和“龙树”两个人,他们两个人都是印度医学史上和中国有密切关系的人物。龙树是佛教大理论家,中观派的创始人之一,另外他又是一个医学家,在藏文的典籍中有几部医典都归在他的名字之下。也有人分析这位龙树(Nagarjuna)有好几个同名的人,也许是3个,或是4个人。而此处无论是指哪一个龙树,它都能反映出高昌人对外来医学人物或医术高明的人有一种崇拜之心,否则生病的时候不会向他们祷告。在其他的文献当中,还提到了耆婆,比如,S.4363《后晋天福七年七月史再盈改补节度押衙牒》。从史再盈这个名字看,他应该是粟特人。他小时候非常聪明,长大后从师“习耆婆秘密之神方”,“效榆附宏深之妙术”。耆婆和榆附分别是印医和中医的大人物,而所谓“秘密之神方”,说明两点:其一,印度的医学(和中医学)对于在敦煌生活的粟特人有影响;其二,也许反映出印度的医学不是公开传播的,而是私下或秘密的传授。对所谓的“秘密之神方”是否能做这样的解说,还有待进一步探讨。总之,以耆婆为代表的印度医学文化对于敦煌的汉人和胡人应该都有影响。耆婆作为印度的医王,在中医当中留下了很多医药方,如《隋书·经籍志》中提到《耆婆所述仙人命论方》。后面的几种除了《耆婆五脏经》之外,都是中国的正史当中所记载的,绝大多数是散佚了,没有了。《耆婆五脏经》虽存在,在正史当中却没有记载,而是杨守敬在日本的时候购回来的,从此就存在了国内。后来这一批东西撤到台湾,进了台湾故宫博物院。《耆婆五脏经》是个上下两卷的抄本,我没有看到这本子。据有的人说,这个本子大部分的内容是中医的内容,和印度医学的关系不是很大。不管这本子是印度的还是中医的,它都能说明中医界对耆婆是非常重视的,否则不可能用他的名字来命名这部医书。

图十五是德国吐鲁番探险队第二次探险时从雅尔湖所发现的,编号为T.II.Y49号文书,现在新的编号是Ch.3725。这里提到《焉婆五脏论一卷》,这“焉”字肯定是“耆”字的误写。这是出土的文献中所能找到的《耆婆五脏论》的惟一证据。在宋明的医典当中,却有关于《耆婆五脏论》的记载,但内容和这个文书不一样。那里讲到关于妇女怀胎十个月的不同胎相时,引述了《耆婆五脏论》。这个《耆婆五脏论》和宋明的《耆婆五脏论》是不是一回事?或者它们是一部医书的上下两部分?这些关系很复杂,需要进一步探讨。那个《耆婆五脏论》关于十月胎相的描述,和印度医学到底有没有关系,也值得进一步的探讨。我在这里只能提出一些线索,如果大家有兴趣的话,可以去探讨一下。这是Ch.3725《耆婆五脏论》背面的《诸医方髓一卷》(图十六),看得出来是佛教的内容,而且是关于佛教创世的神话。该神话提到,开始的时候,人们吃地藤、地味、自然粳米,没有生老病死。后来人的欲望越来越大,就带来了无穷的痛苦。类似这样的故事在很多佛经当中都能找到。

3.出土医学文书所反映的社会生活的某些侧面。我们先讲一下“牛五净”。牛五净,panca-gavya,是指牛所产出的酥、酪、奶、牛粪、牛尿等,牛粪是没有落地的“粪”。印度把牛粪和牛尿都用于药方当中,中医却不那样用。因为中国人认为它是不干净的,而印度人认为它是干净的,这里面就有“净”和“不净”的观念的差异。那为什么说它是干净的呢?最初的《摩奴法论》里说,它是赎罪苦行的一个方式,因为它能够给人带来解脱,解脱人的苦难和罪恶,所以这里就提到牛尿、牛粪、牛奶、酸牛奶、酥油这几样东西。在密教文献当中对于“牛五净”有多种用法:有的是喝的;有的是和其他东西配合起来使用的;有的是用来擦地的等。在现在的藏传佛教当中,那些喇嘛闭关修行的时候为了把房子弄干净,也把牛五净涂在地上。这个观念应该来自于印度。有它的宗教意义,所以用在药方当中的不多,但印医确实有,中医却没有。

另外是印度人对于药物的选择能反映出他们自己的观念。婆罗门是不能直接吃大蒜的,因为大蒜味道太辣,而且吃了以后散发出很难闻的味道,影响和他人的交流。葱也是这样,婆罗门不能直接吃那些东西。但要获得大蒜的药效怎么办?让牛来吃,牛吃后产奶,他们喝牛奶,可间接地获得效果。作为第二个等级的刹帝利,即国王、武士这个等级的人物,也不应该吃葱。在佛教界“五辛”是禁止食用的,葱、姜、蒜这些东西是不能吃的,这和他们的宗教含义有关系。这就说明一个问题,我们在探讨药方的时候,不仅仅要看药物的组成,还要看它背后的选择此药物的原因及其意义,以及它与中医的差异,中医的吸收或排斥等等诸方面的问题。比如中医不用牛粪来治病或者很少用,它没有把“牛五净”作为一味药来治病。这有它的道理,中医认为不干净,不能接受。

简单地说了上述的这些,下面再提示几个问题。也就是说,如果我们要进一步作这方面的研究,要有深入的进展,那么将取决于以下几点:

第一,胡语文书的解读。前面提出来的一些胡语文书有的还没有刊布出来,有的没有解读,像于阗文医学文书的大部分残片都没有解读出来。我们可以通过梵文医书的对应本,去解读这些于阗文文书。解读这些于阗文文书,不仅仅是一个对医学研究有益的问题,反过来,医学文书的解读也有利于其他世俗文书的解读,因为它有很多词需要大家再去认识。

第二,不能单纯地强调胡语文书,而必须与汉文的出土文书和传世的汉文史料结合起来。汉文史料不仅包括医书,还包括正史、笔记、佛教资料。就是说要在更广的范围之内,把相关的史料能找到的都集中起来,这样研究才可能会更深入一点。

第三,讨论一件文书不要局限在一个语言文本的范围之内,要把多语言的一些文献关系综合考虑。当然这样做比较困难,开始的时候只能做一些小的专题研究。为什么要提出这样的问题呢?因为我们想,敦煌藏经洞是佛教的一个窟,大部分是佛教文献,那么它为什么把这么多东西放在里面呢?为什么有藏文的、汉文的、于阗文的呢?而且都集中在一起呢?这就是我们要回答的问题。当然可以这样说,从印度的角度来说,印度人要学“五明大论”,五明当中就有医方明,那么佛教僧侣也要学医方明。他们学医方明拿中医的就可以了,为什么把藏医的也放在一起呢?你可以说藏族人在那里,于阗语的则可解释于阗人在那里。因为9—10世纪的时候敦煌和于阗的交往比较密切。有文书记载,住在敦煌的人写信给于阗,说需要一种“细好热药”,可能就是治感冒、发烧的那种细好药。这说明敦煌和于阗之间有着实际的药物交流。其实医学交流不仅仅在医书当中反映出来,其他文书当中也有所反映。

问:我想问一句题外话,敦煌出土的很多文书大多是手抄本,它无论是翻译的还是手抄本,应该有个原来的版本,那么它原来的那个版本是怎么得到的?我觉得那时候不像现在有这么多书,有这么方便,我觉得应该是私人的收藏。

答:从大的角度来看,最早期的那些佛经包括这些文书,它外来的本子可能是没有底本。很多时候是口头传授的,印度的很多东西都靠口口相传,像两大史诗那么长的东西都有人专门背诵的,也有人花36年的时间把四部吠陀系列全部背下来。我估计开始的时候,没有像我们现在的“书”的东西,大多是口头传授。至于它开始传来的时候,也许不给大家看,可能传给当地的侨民,所谓的旅居者。因为敦煌是当时一个国际的通道,大家来来往往,很多粟特人都聚居在这里。他们也生病、治疗。要治疗的话,他们更相信他们本地原有的一些医学体系的知识。而当它再不灵的时候,他们可能会相信中医的知识。到隋唐时期,外来的文本传入的很多,在印度、西域都已经有了成型的版本。在敦煌藏经洞保存下来的胡语医籍,就有很多编译本。

问:那您的意思是说当时这些文书不是翻译的,而是根据当时的具体情况重新编的?

答:它有的是编的,有的是翻译的,要看不同文本的具体情况,不能一概而论。像我们说的《医理精华》、《耆婆书》,就其性质来看,包括《鲍威尔写本》的第二卷都是一个医方的选集,选的时候应该是选了多种不同的医书。另外,现在所存下来的抄本,可能是别的本子的抄本,就是说原来那个本子是别人已经做好了的,现在只照抄了一遍而已。翻译的情况就不一样,它有的是梵语文本的对照翻译,或者是单纯的翻译文本,有的是转译的。如《医理精华》的于阗文本,不是从梵文翻译过来的,而是从藏文本翻过来的,中间转了一个弯。

问:在敦煌无论是汉语文献还是胡语文献,有多种文献的主题是一致的,而内容是以不同的部分组成。这些部分在不同的写本里,以不同的方式组合。医方文书里很明显,比如不同的医方文书里,这个可能选择某部书的一种药方和另一部书的一种药方。它可能是来自一本书或同样的一批书,但和不同年代的版本比较起来,会发现其中存在较大的差异,构成是不同的。是否可以总结出这样的规律:越是特别实用和流传比较广泛的文献,在这种情况下重新组合和编辑就越是常见的事情?

答:可以这么说。但是不同的医书有不同的复杂的情况,像《鲍威尔写本》选取的几十个药方来自于《阇罗迦本集》,也有几个药方是来自于《妙闻本集》。然而从《妙闻本集》来的方子,它们不是直接抄来的,而是通过另外一种《迦叶本集》来抄的,转了一个弯。我想,还是应该根据每一部书的情况来分析,这样的话,所谓的规律就能在大量的分析后总结出来。

问:您刚刚说到的猫、牛之类的图像,妈妈所做的梦能反映出孩子要得的疾病,那我想问一下,这是否和佛洛伊德的释梦有一定的关系?有何不同之处?

答:关于梦,在敦煌与丝路文化的系列讲座中,有一讲由郑炳林先生来讲敦煌的释梦书。印度的梦,按现在的佛洛伊德的或社会学的理论来解释的话,也有本书叫做《印度的梦幻世界》。该书有汉译版,可以去看看,它里面有最新的理论解释,是20世纪90年代出版的。关于医学当中的梦,除了猫、牛之类的graha图像之外,还有一种像《医理精华》的第4章里,提到的他本人做的梦可能会预示其疾病情况的改变。还有一个是他的家属所做的梦也是这样,像印度的史诗《罗摩衍那》,该书有季羡林先生的翻译本。其中提到,十车王快死的时候,他的儿子婆罗多在舅舅家里,晚上梦见有人浑身涂满了油在池塘中跳舞;又梦到一头骆驼和一头驴拉着车往南方走。这种梦就证明此人(十车王)会死,因为印度人的观念当中,阎罗王住在南方。

问:您开始讲交流方式,我想主要不是医术交流,还通过高僧传教、弘法这种方式。我想问,比如以前的中日交流有日本派留学生,还有咱们的鉴真大师东渡等等,还有其他的什么方式?比如说中国本土的交流,像拜师之类的,中西医的交流都有哪些方式?

答:我想古代中西医交流的方式,一个是宗教因素,还有一个是商人的传播。商人在不同的地方做生意,有的在当地住下来。他住的那地方要是形成一个聚落的话,他就希望保持原来的生活方式,生活中必然遇到疾病与治疗的事情。传教士过来,也遇到生病,需要治疗的事情。还有一个,就是某个人的偶然行为,像唐玄奘这样的人,他想求法,不就去印度了吗?既然有中国人到西域求法,那么西方的人也到中国来传教。有的人未必是传教的,他有时候做些别的事情。像婆罗门,他是婆罗门教、印度教的,不是佛教派系的,他传什么教啊?印度教在中国从来没有扎过根,中国人的想法和印度教之间差别太大了,不能接受。他们过来也许是旅游或者做些别的事。还有的职业化的,如果是医生,那么他为了挣钱,也会跑到别的地方给人治病。

问:现在对民间的药方实际上也很重视,比如好多人都相信中医、中药。那么印度的医药现在有什么发展?

答:印度传统医学现在流传下来的有两大系统,主流系统是我们所提到的生命吠陀。在古代人看来,还有佛教医学体系,在南印度有悉达的体系,这合起来是三大体系。现在流传下来的佛教医学体系基本上没有了,因为佛教在12世纪以后在印度已经绝了,现在是个新型的佛教,和以前的不太一样。佛教医学体系没有了,但南印度的悉达医学体系还有。穆斯林进入印度之后,穆斯林也有它的医药方式。因为阿拉伯的医学也是很发达的,是东方医学的宝库之一。他们的医学在印度叫“尤那尼”(Unani)。“尤那尼”是“外来”的意思,再者就是相对于西医的“草药的治疗法”,包括一些成体系的和不成体系的民间疗法、菜蔬疗法、食疗法等等。它们的情况和中医不太一样,因为中医在上个世纪初面临了一次危机,即西医要全面取代中医,到底还要不要中医这样一个大问题。而印度就没有这么大的争论。印度有相当于我们的中医药大学,有专门的生命吠陀大学。印度还提供一些免费的生命吠陀医疗服务。

问:我有两个问题,一个是中国的中医有医书《黄帝内经》,以后的都是它传给的,那么印度医学是谁传的?第二个问题是中国医学越传越多,像《黄帝内经》、《伤寒论》越传越多,那么印度的医学却是残本很多,这又是怎么回事?

答:先回答第一个问题,中国医学从神农、黄帝那里传过来。印度也有类似的说法,印度医学是从大梵天那儿传过来的。因为印度的婆罗门教有三大主神,一个是大梵天,一个是毗湿奴,一个是湿婆。大梵天是统管一切的,毗湿奴是保护神,湿婆却是破坏神。大梵天有一个系列的传承,中间传承的最重要的一个人间医生是叫“阿提耶”(Atreya),“阿提耶”之前传到了因陀罗、生主(Prajapati)、双马童等。这是一个神话的传承体系。人间最重要的医生就是阿提耶,他有六大弟子,六大弟子分别有不同的派别:如火、毗卢以及《鲍威尔写本》的作者,现在能找到的是这三派,另三派找不到了。至于第二个问题,印度的医典并不全是残本。我这里讲的主要是出土的文献。出土的文献是从地下或窟中挖出来的,当然有的是残片,成形的医书很少。印度的医学包括生命吠陀,和我们的中医相似,也是发展越来越多。16、17世纪时它的医书也是很多,而且印度的医书和中医的也有不相似之处。就是说,我们中医有很多医学著作,如对《黄帝内经》等书作了很多的“注”。印度的“注”比我们的还多,印度不但有“注”,而且还有“注”的“注疏”,它是越来越大的一个东西。印度古代医学典籍数量比较庞大,但大部分是用梵语写的,而现在的印度不用梵语了,梵语基本上已经死了。梵语相当于我们的古代汉语,某些有学问的人写一些比较古雅的文体时才用。它已不作为日常交际的语言,只保存在学校或研究机关。所以,印度古代医学知识的传播,依靠那些有专门语言知识的人以及那些得到专门的传承的人。

问:您刚才对药方和观念的差异讲的比较多,我想知道有没有关于理论方面相互之间的交流和影响的一些研究和发现?另外,当时无论是中医还是其他医学,它的理论体系都不是很完整,都比较繁杂,包括药方和观念的交流是不是不太严谨?

答:你提的医学理论方面,我刚才讲过“四百四病”,或者和佛教医学有关系的一些理论。第二个是“八方”这样一个医学的分科理论,另外一个是“三俱”,是“风、痰、胆”这个印度医学最基本的核心理论。就像我们中医说的营养理论中需要平衡一样,“三俱”也是平衡学说。在中古时期的汉语典籍当中能找到这些理论,并不太多。《千金翼方》里就提到“天竺大医耆婆”的那个万物间各种东西都有药效的理论,所以,《千金翼方》中所列的药物名称,就比苏敬他们所编的《唐本草》中的药物多得多。到明代时,李时珍的《本草纲目》中也有类似的话语。在印度,这个理论还有一个故事,情节是这样的:耆婆跟他老师学医学了7年。他要出师了,阿提耶就给他一个筐,说:“你去周围一由旬yojana的地方,去找一找,看见哪个东西不是药就带回来。”耆婆就去找,结果没找到,拿着空筐子就回来了。他回答师傅说:“我所看到的东西都有药的效果,都可以做药,所以我什么也没找回来。”他还说了“无一物而非药者”这样的话。老师听了以后,说:“你可以出师了,可以接我的班了。”除了这些理论,更早一点的“四百四病”的理论在中医当中也有,但它们以及包括“三俱”的理论,在中医典籍当中没有扎根过。我觉得中印两种文化的背景差别太大。即使中医典籍中对印度医学理论有所吸收,但它们最终没能成为中医主流中的一员。