《库什王纪》(Kūshnāma),是一部成书稍晚于菲尔多西(Firdawsī,940—1020年)所作《列王纪》(Shāhnāma)的波斯民族史诗1。按照西方以口头传统为标准的分类法,它属于相对于原生史诗(Primary Epic)而言的次生史诗(Secondary Epic),指在口传故事的基础上由文人整理吟诵而成的史诗。按照伊朗文学史家萨法(Zabīh Allāh Safā)对所有伊斯兰后的伊朗次生史诗以内容为依据的进一步分类,它属于民族史诗(Hamāsa-i Millī)。其主角象牙库什(Kūsh-i Pildandān)在书中有“中国首领”(Sālār-i Chīn)和“中国王”(Shāh-i Chīn、Shāh-i Chīn va Māchīn)等称号,这部史诗也曾在行文中把自身称为“中国王的故事”,这都不免令中国读者急欲探其究竟。当代整理出版的《库什王纪》共有10129联诗句,其中的六千余联讲述了发生于中国或与中国相关的故事。关于书中的中国到底呈现出怎样的面貌,需要从历史地理学和比较文学形象学等不同角度加以考察,本文仅探讨其提供的地理信息。

一、《库什王纪》里的古代中国名称

伊朗传说中的上古君王贾姆希德(Jamshīd)后裔逃亡避难于秦(Chīn)、马秦(Māchīn)和巴希拉(Basīlā),之后返回伊朗重夺王位的经历,构成了《库什王纪》的主要情节之一。秦、马秦和巴希拉皆与古代中国地域有关,这里首先来考察这几个地理名称。

1.《库什王纪》中的秦与马秦

据《库什王纪》载,秦是一片广阔地域,分布着众多的城市和民居繁华之地。象牙库什统治该地时,曾向秦的360座城市索要360名少女;他通过向每座城市委派一名地方王作为其代理人,以此实现对这片地域上众多城市的统治:

见多识广的人说在秦的国度,有三百六十个出众的城市

所有的城市全都繁华,尽管在秦也有辛苦和愚昧

每个城市有一个库什朝廷派来的王,愉悦地坐在那里伴着芦笛和琼浆2

书中讲到位于秦的一些城市名和地名包括胡姆丹(Khumdān)3、吐蕃(Tabbat)、坎大哈(Qandhār)、法尔扎尔(Farjār)、伽斯林(Qasrīn)4、易弗里基叶(’Ifrīqīya)5、皮尔古尚(Pīlgūshān)6、阿尔衮(Arghūn)、塔尔阿纳(Tar‘ana)7等。其中既有实际存在的古城,又有一些文学虚构的地名。

关于马秦,按《库什王纪》,从秦穿越一条险峻且隐秘的山路可以抵达此地,这个国度濒临东海,与巴希拉岛隔海相望。书中提到位于马秦的地名有基马克(Kīmāk)8,并讲到此地与吐蕃相距不远。

在不同的历史时期,曾有多个波斯语词汇被用来指代中国相关地域,比如秦9、马秦、桃花石(Tamghāj或Tafqāj)、乞台(Khitāy或Khatāy)10、蛮子(Manzī)和南家思(NanKiyās)等,《库什王纪》中普遍使用的是秦和马秦这两个地名。

秦这一地理名词的出现可追溯到上古波斯神话中。梅赫尔达德·巴哈尔(Mihrdād Bahār)在对波斯古代神话中的世界地理图景进行总结时说:“这种世界神话地理以及其中蕴含的信息,伴随着那些后来又自安息王朝(Ashkāniyān)和萨珊王朝接受的影响——比如中国(Chīn)的名称——是属于阿维斯塔文化与西亚尤其是巴比伦文化相碰撞与融合的阿契美尼德王朝时期的。”11在伊斯兰时代的达里波斯语古典文学作品中,秦主要指向今天的中亚地区和中国西部的突厥人所在地域。

伯希和(Paul Pelliot)在《马可波罗行记注释》(Notes on Marco Polo)的Catai词条中指出,5至6世纪时,中亚地区用来指代中国的秦(Ch’in)被源于拓跋之名的桃花石(Tabγāc或Taβγāc)所替代。12这个突厥语源的词语后来也进入了波斯语,变为Tamghāj或Tafqāj,但这个词在波斯语文献中鲜见使用。

早期穆斯林历史地理文献,如成书于9世纪的《雅古比历史》(Tārīkh-i Ya‘ghūbī)、《黄金草原》(Murūj al-Zahab va Ma‘ādin al-Jawhar)和《道里邦国志》(al-Masālik wa al-Mamālik),多以阿拉伯语写成。这三部文献的作者雅古比(’Ahmad’al-Ya‘ghūbī)、马苏第(’Ibn‘Alī al-Mas‘ūdī)13和伊本·胡尔达兹比赫(’Ibn Khurdādbih),或为伊朗裔,或长期生活和游历于传统波斯地域,或效力于波斯地方王朝,均深受古老的波斯地理观念影响,同属于阿拉伯古典地理学的伊拉克学派。他们在自己的著作中对中国地域都有详细描述,并用阿拉伯语词汇“al-Sīn”指称中国地域,该词由波斯语的“Chīn”进入阿拉伯语后发生音变而成。《雅古比历史》的波斯语译本中,“al-Sīn”被直接译回为“Chīn”。转译自法语的《黄金草原》汉译本和译自阿拉伯语原文的《道里邦国志》汉译本中,这个词都被直接译为“中国”。可见在这一时期,穆斯林史地文献对中国地域的称呼相对简单而统一。

10世纪,波斯佚名学者用波斯语写成《世界境域志》(Hudūd’al-‘Alam:Min’al-Mashriq’Ila’al-Maghrib),中国地域在其中被称为秦或秦斯坦(Chīnistān)。书中讲到:“中国之东为东洋;南为佤克佤克(Waq Waq)境、沙浪迪布山(sarandib)和“大海”;西为印度和吐蕃;北为吐蕃及九姓古思和黠戛斯之地……其国王被称为法格富尔·伊·秦(Faghfur-i-Chin),据说是法里顿(Faridhun)的后代……”,14以及“胡姆丹(长安府),是中国的首府”。15至此时,马秦仍未见诸穆斯林史地著作中。

成书于10至11世纪的比鲁尼(’Abū Rayhān Bīrūnī,973—1048年)的多部著作和菲尔多西的《列王纪》,是目前可见的较早记载马秦之名的有影响力的文献。马秦这个称谓源自梵语。亨利·裕尔在其编撰的《东域纪程录丛》一书中曾作注释:“马秦(Māchīn)只是摩诃秦那(Mahāchīna)的缩写,古代印度人以这个名称指中国,我曾听到,印度土语中仍然使用这个名称。旧时见识广泛的伊斯兰教徒似乎也作此理解。阿尔·比鲁尼提到喜马拉雅山时说,过此山就是摩诃秦那。这位地理学家的同代人菲尔杜西也使用过这个名称。但大多数不识其意的人,将它与秦(Chin)冗繁地搭配在一起使用,以‘秦与马秦’(Chin and Māchīn)表示同一事物。”16梵语Mahā意为“大”,Mahāchīn即意为“广大的秦”。波斯语中的Māchīn既然是Mahāchīn的简略形式,自然本意应为“大秦”。

《列王纪》在其神话时代的故事中更多用土兰(Tūrān)17和秦指代伊朗以东的广大地域;在英雄和传说时代以及历史时代的故事中经常单独使用秦这个地名;而马秦,在《列王纪》中的每一次出现几乎都在与秦并列的词组中。比如讲到鲁斯塔姆(Rustam)击败阿夫拉西亚伯(’Afrāsiyāb)而占领土兰时有这样的诗句:“鲁斯塔姆在土兰登基为王,消息飞传,传遍了秦与马秦城乡。”18类似的例子在《列王纪》中还有多处,即秦与马秦并列在一起,笼统指代与土兰有关的位于伊朗东方的大片地域。

随着契丹等北中国政权崛起并长期与南中国政权对峙,波斯语中出现了指向中国不同地域的其他词汇,比如源自契丹之名的乞台(Khitāy或Khatāy)。此时另一个值得注意的情况是,秦和马秦这两个词也逐渐明确指向中国的不同地域。

成书于12世纪初(1107—1110年)的《库什王纪》,是最早把秦和马秦明确指向两片独立但相邻之地域的文献之一。按照《库什王纪》的描述,伊朗与秦毗邻,穿越秦的土地更向远行可抵达马秦,马秦的另一边濒临大海。

把中国有关地域分为秦和马秦两部分的另外一则信息来自于成书于13世纪初(伊斯兰历605年,约1208年)的波斯语地理著作《世界志》(Jahānnāma):“中国有两个部分:人们把繁华丰饶的一部分称作绝对中国(Chīn-i Mutlaq),一些人称其为外中国(Chīn-i Bīrūnī);位于东方的另一部分被称作内中国(Chīn-i’Andarūnī),也被称为大中国(Māchīn)。”19

14世纪初,拉施特(Rashīd’al-Dīn)主持编修了世界通史性巨著《史集》(Jāmi‘’al-Tavārīkh),该书的《中国史》部分被介绍为:“讲述被称作秦(Chīn)的乞台(Khitāy或Khatāy)各民族以及摩秦(Māchīn)地区的历史……”20;随后又说明秦与乞台其实同指一地,不过名称不同而已;而在乞台(秦)的东南方另有一地区称为摩秦,意为“大秦”。21同时,蛮子(Manzi)、南家思(Nankiyās)这些在蒙古语等中国北方少数民族语言中用以指代中国南部的词汇也随着蒙古人入主伊朗而出现在波斯语里。

《库什王纪》成书早于《世界志》一百年,早于《史集》二百年,然而其中的秦与马秦已经明确指向两块并列的地域,即秦是紧邻伊朗的区域,马秦是经由秦可以到达而与伊朗不相邻的滨海国度。这对学界廓清秦与马秦这两个地理概念具有重要参考价值。

2.《库什王纪》中的巴希拉

贾姆希德后裔、法里东(Firīdūn)之父阿贝廷(’Abtīn)逃亡和被杀的情节在《列王纪》中仅被以寥寥数联诗句记载,22《库什王纪》却用了大量篇幅讲述阿贝廷向秦与马秦逃亡以及他在巴希拉的避难生涯。在佐哈克(Zahāk)作为王中王和天下之主、佐哈克的兄弟和侄子——库什(Kūsh)父子是秦与马秦之王的情况下,贾姆希德后裔在天命注定的复位时机尚未到来之时,若能在秦与马秦安稳度日数百年之久是不合逻辑的。因此,故事为阿贝廷另设了一个合适的避难之所——巴希拉。

在穆斯林史地著作和伊朗民族史诗作品中,巴希拉这个地名目前仅见于《库什王纪》以及引述了《库什王纪》有关内容的《历史与故事辑要》(Mujmal al-Tavārīkh va al-Qisas)。按《库什王纪》,巴希拉是马秦以东海中的一座大岛,被马秦王巴哈克(Bahak)称作“另一个马秦”。其四周皆为陡峭高山,仅有一条险窄山道可通往其内陆的民居繁华之地,正可谓一夫当关万夫莫开。有大海和高山两道天然屏障的巴希拉正是阿贝廷的理想避难之所。《库什王纪》对巴希拉的描述大概是在相关传说形成过程中虚构出来的。

这个文学虚构的国度,有众多比秦和马秦更加美好的城市;其君主是崇信真神的醍醐尔(Tīhūr),他拥有庞大的军队;巴希拉在三千年的时间里从未被外人攻占。23其都城的名称是巴希拉城,巨大繁华且固若金汤,又如天园般美丽24。除首府巴希拉城以外,巴希拉岛上还有两座武备完善的坚城——盖尔(Ghayr)和乌尔(’Ur),其余都是富庶但不修武备之处。象牙库什用计攻击后,醍醐尔手中只剩下这三座坚守的城市25。

当然,也不能排除《库什王纪》中的巴希拉是以朝鲜半岛古国新罗为原型而被塑造出来的可能性。关于这个中国以东大海中的岛屿原型是日本列岛之一还是朝鲜半岛上的新罗,《库什王纪》的整理者贾拉尔·马提尼(Jalāl Matīnī)认为,《库什王纪》把新罗之名用于日本列岛之一,26不失为一家之言。然而穆斯林史地著作对日本诸岛多语焉不详,关于新罗却有一些可与《库什王纪》中的巴希拉相参照的记录,比如《道里邦国志》对新罗的记载:

在与刚素(Qānsū)27对面的中国的尽头有众山及诸国,那就是新罗(’Al-Shīlā)国。该国盛产黄金,由于那里土地良美,故有一些穆斯林入其国就定居下来。没有人晓得新罗以外的情况。28

唐代以前,朝鲜半岛居民与中原王朝的关系远比日本列岛居民与中原王朝的关系紧密得多,其受到中原文化的影响也深刻得多,且不论周时箕子朝鲜和汉时卫满朝鲜本就是中原人建立的政权。

至于据《库什王纪》载,巴希拉是个岛屿(Jazīra),这似乎也不能作为判定巴希拉的原形是日本列岛之一的充分证据。汉武帝征卫满朝鲜时,楼船将军杨仆从海路攻击;隋唐两代征高句丽也曾楼船渡海。《库什王纪》中象牙库什渡海攻击巴希拉的情节与上述史料记载情况并不冲突。另外,Jazīra一词本来就有岛屿、半岛,以及两条河流之间地带等多重意思。

《库什王纪》中的巴希拉之地或为波斯人完全凭空想象,或脱胎于其对中国东部沿海地区的实际认知,但无论如何似乎都难以定论巴希拉之原型就是日本列岛之一。这个地理名词在《库什王纪》中出现的缘由有多种可能。很有可能是文本的书写者误抄了穆斯林史地文献中的新罗之名——原有al-Shīlā、Silā、Sīlā等多种写法;又或许是由百济(Baekje)和新罗(Silla/Xinla)两个古国名结合而成。

二、《库什王纪》里的中波交通路线

《库什王纪》前半部的内容主要围绕着贾姆希德族人辗转往返于波斯与巴希拉之间展开,后半部里象牙库什转战东方和西方世界成了情节发展的主线。通过这些情节,可以考察这部史诗作品描述的古代中国波斯之间的交通路线。

1.作为参照系的“大地七境域说”

为了说清楚《库什王纪》里涉及大量地理信息的古代中国与波斯之间交通路线,就需要先了解一下当时波斯人认知的古代世界大图景,因为它对我们描述古代世界各地的方位关系以及中波之间交通路线都会起到参照系的作用。这就要从持续影响古代波斯人对人类活动地域分区的“大地七境域说”来说起。

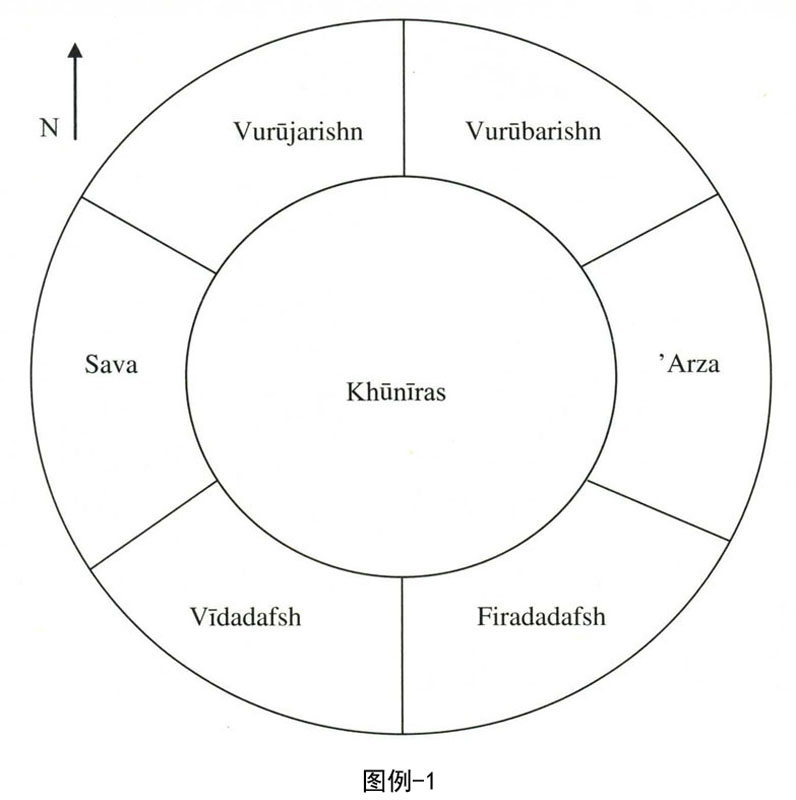

大地七境域说起源于《阿维斯塔》(Avistā),我们可以在它的巴列维语转写翻译(transliteration)《赞德》(Zand)以及对《阿维斯塔》进行解释(interpretation)的巴列维语书籍《班达希申》(Bundahishn)29中找到这一说法。它是上古伊朗人对世界认知的体现,当时的大地七境域范围可能主要在伊朗高原到阿姆河流域一带。《伊朗神话研究》(Pazhūhishī dar Asātīr-i’Irān)一书把《阿维斯塔》、《班达希申》以及《巴列维语传说》(Ravāyat-i Pahlavī)等古代文献中的大地七境域说归纳为:“面积相当于其他六块总和的一块在中央,其他六块位于它的周围……中央的那块是Khūnīras,在波斯语中还有Khunīras和Khunīra的写法。在东方的那个区域是Arza,西方的是Sava。位于南方的两块是Firadadafsh和Vīdadafsh,位于北方的两块被称为Vurūjarishn和Vurūbarishn。”30(如图例-1)

伊斯兰时代初期,伊朗人把对世界地理情况的实际认知与传统的大地七境域说相结合,比鲁尼在《占星学入门解答》(’Al-Tafhīm:Li-’avā’il Sinā’at’al-Tanjīm)一书中讲到,波斯人把世界各国(Mamlakat-hā)分为七个区域(Kishvar),中央区域是伊朗,其余围绕在中央区域周围的六个区域按顺时针顺序排布分别是印度人[之地]、阿拉伯和阿比西尼亚(埃塞俄比亚人)[之地]、埃及与叙利亚、撒吉剌(斯拉夫)与鲁姆、突厥和雅朱者、秦与马秦。31(如图例-2)比鲁尼用波斯语和阿拉伯语两种文字撰写了这部书,在阿拉伯语文本中七境域的名称稍有不同,相对应分别是:伊朗(’Irānshahr)、印度(’al-Hind)、阿拉伯(’al-‘Arab)、叙利亚(’al-Shām)、撒吉剌(斯拉夫)与鲁姆,(’al-Rūm wa’al-Siqāliba)、可萨与突厥(’al-Khazar wa’al-Turk)、中国与吐蕃(’al-Sīn wa’al-Tubbat)。32

《库什王纪》多次以“大地七国之主”来称呼佐哈克和法里东等上古君王,这也是伊朗古代文化传统中的大地七境域说在其民族史诗中的体现,此处大地七国指代全世界。大地七境域这种地理分区法还深刻地影响了穆斯林舆地学,伊拉克派的“代表人物伊本·胡尔达兹比赫、雅古比和马斯欧迪的著作有两大特点,这使他们有别于本派其他地理学家的撰著:第一,他们的叙述遵循伊朗人的‘地区’(Kishwar)体系;第二,他们以伊拉克与伊朗诸郡相提并论……”。33

需要说明的一点是,有些中古时期穆斯林史地著作,比如《黄金草原》的汉译本中,误把“七境域”译成了“七个气候带”。比鲁尼在《占星学入门解答》一书中,的确也详细描述了当时穆斯林认识的世界被按照纬度的不同划分为七个平行的气候带的状况34,但可被用作研究《库什王纪》里古代世界地理信息参考资料的某些穆斯林史地著作,比如稍早于比鲁尼时代的《黄金草原》、《道里邦国志》、《世界境域志》等文献,均基于大地七境域说的框架对古代世界作了描述,而不是依据七个气候带的划分。

2.贾姆希德族人往返于波斯与中国之间的陆路和海路交通路线

《库什王纪》描述了贾姆希德族人在波斯与中国之间往返的路线。

贾姆希德族人从波斯向东方逃亡时,首先来到秦的阿尔衮(’Arghūn或’Urghūn)丛林中藏身一段时间。后来经由往来于秦与马秦之间的商人们传递书信并引路,阿贝廷率领族人用十余天的时间翻越高山,穿过一条艰险的山中小路来到马秦。贾姆希德族人走出山区之后继续前行,穿越马秦的土地直抵海边。他们在海边得到马秦王巴哈克提供的船只、水手和给养。一行人稍事休整后登船出海,又经一个月的海程而抵达巴希拉。35

首先来说阿尔衮,此地在《库什王纪》中非常重要,因为它是贾姆希德族人避难于其中长达数百年的一片山地丛林。据《德胡达大辞典》(Loghatnāme:Encyclopedic Dictionary),Arghūn词条有一个释义是“突厥语中的一个突厥部族名称”;另有一个释义为“一处地方”。而Arqūn/Urqūn词条的解释是“维吾尔地区一条河的名字,发源于哈剌和林(Qarāqurūm)山”,指的应该是现代波斯语写作’Urkhūn的位于蒙古共和国中西部的鄂尔浑河。综合上述信息以及《库什王纪》中描述的’Arghūn地区的地貌和气候特征来分析,该地很可能是今鄂尔浑河——《新唐书》中称为嗢昆水,元时称阿鲁浑河——的河谷地区。

另外值得注意的是往返于秦与马秦之间的商人们贩运的货物:他们自马秦向秦贩运食物,自秦向马秦贩运袍服和地毯。这表明在《库什王纪》传说形成时代的波斯人集体意识中,秦盛产毛纺品而马秦盛产粮食。同时,这也说明秦与马秦两个地区的文明具有不同特点,在经济上甚至具有互补性。正是由于这种互补的往来贸易可以带来丰厚利润,商人们才不辞劳苦地经年往返于两地之间。

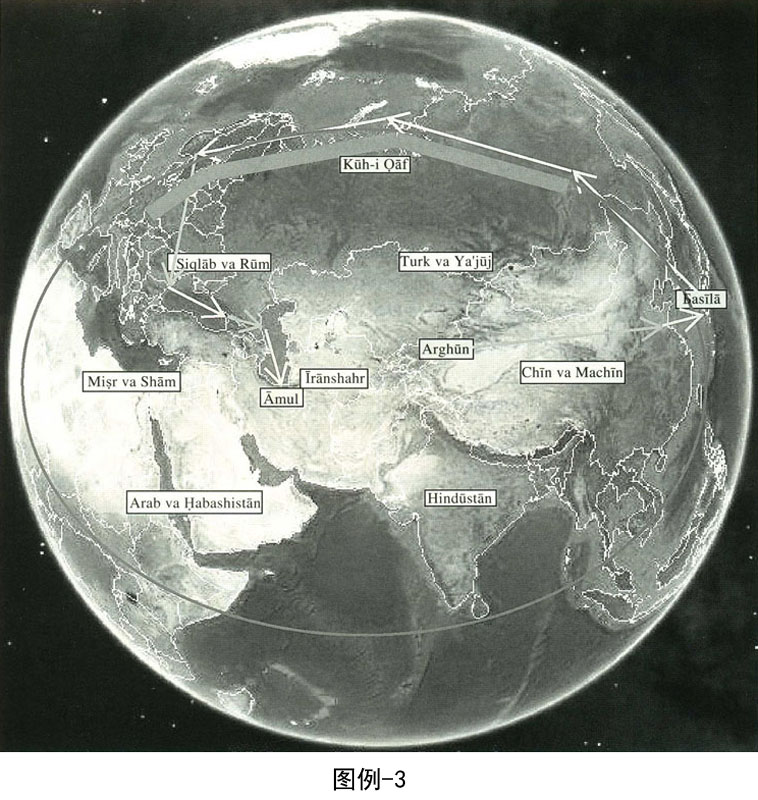

阿贝廷带领贾姆希德族人流亡在巴希拉的时候,他得到先祖贾姆希德的梦中谕示,令他率领族人返回伊朗。由于从巴希拉经由秦与马秦到波斯的陆上通道被敌人象牙库什严密监控并重兵把守,他们只得自巴希拉乘船出发,向西北方取道海路:五个月后在船只左侧看到大地边缘的哥夫山(Kūh-i Qāf);沿哥夫山再航行四个多月,即第十个月的时候见到哥夫山上众多的雅朱者(Ya’jūj);再五个月到了山脉分叉处,见到宽广的陆地并在该地登陆;阿贝廷率众在那里逗留了四个月,若要计算行程还有他派出探路的小分队之经历可以参考,他们先用一个月时间翻越过哥夫山,又用一个月的时间穿过不里阿耳(Bulghār,保加利亚)和撒吉剌(Siqlāb,斯拉夫)之地,抵达地狱海(Daryā-yi Damandān,或为黑海)边;阿贝廷率众来到此地后,购船再度下海,不久到达可以看到雪山的可萨人土地(Khazar)并穿越该地(应是黑海与里海之间的高加索地区);在吉朗海(Daryā-yi Gīrān,里海)上再航行三个星期,终于抵达阿穆勒(’Amul)。36

《库什王纪》里描述的这条路线(如图例-3),基本可以同比鲁尼基于大地七境域说描述的古代世界大图景(图例-2)对应上,与波斯和中国及两者周边地域的实际地理情况也相吻合。此外,这条线路的前半段,即从巴希拉出海直到首次登陆之间这一段的描述是模糊不清的,出现的地理风物大多是神话传说中的内容;而从大地边缘登陆之后直到阿穆勒的后半段,尽管海路陆路交杂,但书中描述的沿途地理信息比较详细,且与实际地理状况高度相符。

上述逃亡之路大约对应着古代丝绸之路的中亚和西域到中国中原地区这一段。之所以作此推论,是因为阿贝廷以常年往来行商的商队为向导,经由隐秘山道从秦前往马秦的情节恐怕不是空穴来风之说,大概可归结为长期活跃于丝绸之路上的各古代人类族群,比如粟特人的商业活动在文学作品里的投影。至于回归之路则包含一条绕了欧亚大陆半周的海上路线,与历史上真实存在的海上丝绸之路南北相对。这条线路大概纯粹出于文学杜撰,但若据此思考历史上是否真的曾经存在过这样一条东西交通线路,或许也是个有趣的话题。

3.象牙库什之征战补充的中波之间陆地地理信息

中古波斯人认为,波斯东方是秦之地,东北方是突厥之地,东南方是印度之地;同波斯一样,秦与突厥和印度之地也都毗邻接壤。当《库什王纪》的主角——象牙库什在东方的势力达到极致之时,他可称名副其实的东方之王,因为秦、马秦、土兰、莫克兰等地均在其统治下。有关象牙库什在东方开疆拓土征战的内容给读者们补充了另外一些中国与波斯之间的陆上地理信息,现据其简要归纳一些地名如下(按图例-2的分区):

(1)东方世界中的第一区域(印度人之地):

莫克兰(Mukrān):波斯与印度之间滨海地区。《库什王纪》中,该地本就听命于象牙库什,象牙库时后来更杀其王而直接占其地。法里东派遣大军从波斯赴秦讨伐象牙库什之时,后者曾征发秦、马秦、莫克兰与吐蕃等地的军队抵抗。

贵霜(Kūshān):位于莫克兰海外岛屿(Jazīra)之上,象牙库什开疆拓土至此建城,并以自己的名字命名,他还于此处竖立自己巨大的雕像令人们礼拜。秦之人称该地为Furūna或Farvana。关于这个贵霜城和历史上的贵霜帝国都城到底有没有关系,可能还需更深入的研究。因为中古时期波斯语中Daryā这个词有时表“大河”有时表“大海”之意;而且在当时的阿拉伯语和波斯语中,岛屿、半岛、两条河流之间的陆地都可被称为Jazīra。

(2)关于东方世界中的第六区域(突厥和雅朱者之地):

河中地区(Māvarā’-al-Nahr)37/土兰(Tūrān)38:书中讲到位于土兰的一些城市名和地名包括阿姆河(Jay‘ūn)39、喀布尔(Kābul)、扎布尔(Zābul/Zāvul)40、塔拉兹(Tarāz)41、贝坎德(Baykand)42、布哈拉(Bukhārā)、费拉什(Fīrash)43等。

葛逻禄(Khallukh)44:《库什王纪》中这个地区在秦王象牙库什治下,为他提供俊男美女作为仆婢。后来的内扎米《七美人》和《亚历山大王纪》中都提到该地以女人肤白貌美而著称。

塔塔尔(Tatār,鞑靼):巴希拉新王卡拉姆(Kāram)登基后向法理东贡献的礼物包括一百名“秦和塔塔尔的美女”,暗示塔塔尔在“秦与马秦”这个区域且距巴希拉不太远。

鉴于上述地区大都在象牙库什的统治之下或处于其征战的路线上,我们发现在《库什王纪》这部史诗里,由秦向东至马秦仅有一条通道;而自秦向西到波斯则有南边经由印度人之地和北边经由突厥和雅朱者之地的多条交通路线。

三、结语

《库什王纪》中还有更多关于伊朗以西世界的地理信息,而且大多可以同中古时期穆斯林史地著作中的记载相印证。由于我们是中国研究者的缘故,这里仅初步梳理了其中与中国地理信息有关的内容。

《库什王纪》里记录的大量古代地理信息表明,一千年前的古代伊朗人对其周边世界已经有了很好的地理认知。鉴于《库什王纪》是在收集一些伊朗古代民间传说和书面文献的基础上整理加工而成的次生史诗,可以进一步推断,前伊斯兰时代的伊朗人关于波斯及其周边地域,尤其是波斯与中国之间的地理知识是相当丰富和精准的。

波斯古人获得并积累了这些与古代世界包括古代中国有关的信息,与伊朗本身所处的地理位置密切相关。伊朗地处欧亚大陆中部,是丝绸之路的中转站,对东方的中国、突厥、印度和西方的罗马、阿拉伯、北非等地诸文明都有更多的接触。《库什王纪》这部史诗的情节也从一个侧面说明,由商旅和游牧等人类活动连接的古代文明世界体系很早就已形成,自那时起,欧亚中央大陆上大范围的物质、文化交流就日益密切起来。

Abstract

Kūshnāma,a medieval Iranian national epic,involves a mass of plot concerning China,thus,the Chinese scholars’study and interpretation is surely indispensable to the research on Kūshnāma.

Under the visual field of historical geography,this paper is aiming at discussing and elucidating several geographical names in relation to ancient China as well as the traffic routes between Iran and China depicted in Kūshnāma.Research shows that the geographical information related to ancient China provided by the epic could be verified by certain Muslim classical historical and geographical works.As Iranian national epics,including Kūshnāma,actually are outputs of the Iranians’history-retelling process based on the legends spread in pre-Islam era,the abovementioned circumstance indicates that ancient Iranians had rich knowledge about China and the region between China and Iran.And this situation is closely related to a wide rage of material and cultural exchanges occurred very early over the central Eurasian continent.

1 根据伊朗文学史家扎毕胡拉·萨法(Zabīh Allāh Safā)的主张,达里波斯语次生史诗可被归为民族史诗、历史史诗和宗教史诗三类。伊朗民族史诗植根于民间口头传说故事,经由文人收集整理,通过融合一些散佚的萨珊时期书面资料以及作者本人的文学再创作而成;历史史诗指文人仿照民族史诗的形式,赞颂当时在位君王的功业以及记载重要历史事件的作品;宗教史诗的内容主要包括宗教史(多为伊斯兰教史)、宗教故事和对教义的宣讲。参见Zabīh Allāh Safā Hamāsa Sarāyī dar Irān(《伊朗史诗创作》),Tehran:Amīr Kabīr,1954(H.S.1333),pp.160-390.

2 Irānshān b.Abī al-Khayr,Kūshnāma,p.409。

3 秦的首府。穆斯林史地著作中这个地名通常指长安,比如《世界境域志》中有该地词条。

4 阿贝廷在秦占领并掠走秦王库什大量财宝的两个城市之一。尚未查到有关参考资料。

5 阿贝廷在秦占领并掠走秦王库什大量财宝的两个城市之一。此地名与北非的易弗里基叶完全一样,可能是诗人随口杜撰之故。

6 部落名称,意为“象耳者们”。象牙库什的母亲出自该部落。

7 丛林名称。

8 马秦王巴哈克抵抗象牙库什的一座城市。在《世界境域志》中被作为独立地区记载,王治来注释说此地属西北突厥之地。

9 欧洲诸语言中的China源于这个词。

10 曾以Catay、Cathay和al-Cathay的形式为欧洲人所熟知和使用。

11 Mihrdād Bahār,Pazhūhishī dar Asātīr-i Irān(《伊朗神话研究》),edited by Katāyūn Mazdāpūr,Tehran:Mu’assasa-i Intishārāt-i Agāh,1996(H.S.1375),p.143.

12 Paul Pelliot,Notes on Marco Polo,vol.I,Paris:Imprimerie Nationale Librairie Adrien-Maisonneuve,1959,p.217.

13 耿昇在其转译自法语的《黄金草原》汉译本中把作者名音译为“马苏第”,宋岘在其译自阿拉伯语原文的《道里邦国志》汉译本中将其称为“马斯欧迪”。

14 佚名:《世界境域志》,王治来译注,上海:上海古籍出版社,2010年,第50页。

15 佚名:《世界境域志》,第51页。

16 裕尔:《东域纪程录丛——古代中国闻见录》,考迪埃修订,张绪山译,北京:中华书局,2008年,第118页。

17 据《穆因大辞典》(Farhang-i Mu‘īn):Tūrān就是阿姆河(Amūdaryā/Jayhūn)另一边的土地,即河外地(Māvarā’al-Nahr)。Māvarā’al-Nahr的通行汉译为“河中地区”。

18 菲尔多西:《列王纪全集》(二),张鸿年、宋丕方译,长沙:湖南文艺出版社,2001年,第266—267页。

19 Muhammad b.Najīb Bakrān,Jahānnāma,edited by Muhammad Amīn Riyāhī,Tehran:Ibn-i Sīnā,1963(H.S.1342),pp.71-72.

20 王一丹:《波斯拉施特<史集·中国史>研究与文本翻译》,北京:昆仑出版社,2006,第114页。

21 参见王一丹:《波斯拉施特<史集·中国史>研究与文本翻译》,第115—116页。

22 “法里东的父亲名叫阿贝廷,那阿贝廷算是交上了背运。他东躲西逃自己也感厌倦,一天突然落入捕狮陷阱失足深陷。那一伙日日捕人的凶奴,一见正中下怀立即把他捉住。捉住他上绑如同捆狗一般,推推搡搡拖到佐哈克面前。”菲尔多西:《列王纪全集》(一),张鸿年、宋丕方译,长沙:湖南文艺出版社,2001年,第70页。

23 Irānshān b.Abī al-Khayr,Kūshnāma,pp.263-264.

24 Ibid.,pp.269-270.

25 Ibid.,p.431.

26 参见Ibid.,p.76,“Muqadama”(Foreword),written by Jalāl Matīnī。

27 按《道里邦国志》译注,为刚突(Qāntū)之误抄,即江都。

28 伊本·胡尔达兹比赫:《道里邦国志》,宋岘译注,北京:中华书局,1991年,第73页。

29 在达里波斯语中也被称为Zand Agāhī或Bundahish,后者又有《本达赫什》这个汉语音译。

30 Mihrdād Bahār,Pazhūhishī dar Asātīr-i Irān,p.140.

31 Abūrayhān Bīrūnī Khvārazmī,Al-Tafhīm:Lāvā’il Sinā‘a al-Tanjīm(《占星学入门解答》),edited by Jalāldīn Humā’ī,Tehran:Nashr-i Humā,1988(H.S.1367),p.196.

32 Abū’l-Rayhān Muhammad b.Ahmad al-Bīrūnī,The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology,translated by R.Ramsay Wright,M.A.Edin.,LL.D.Tor.and Edin.,London:Luzac & Co.,1934,p.142(p.240 in the Arabic manuscript).

33 伊本·胡尔达兹比赫:《道里邦国志》,第8页。

34 Abū’l-Rayhān Muhammad b.Ahmad al-Bīrūnī,The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology,p.138(p.236 in the Arabic manuscript).

35 参见Irānshān b.Abī al-Khayr,Kūshnāma,pp.257—266。

36 同上,pp.363—366。

37 阿拉伯语原意“河外地”,即向东北过了阿姆河的地域。此处采用国内通用的转译自英语Transoxiana的汉译——河中地区。

38 上古时期阿姆河基本就是波斯(定居雅利安人之地)与土兰(游牧雅利安人之地)的界河,因此这一地区与土兰的范围基本一致。

39 法里东三分天下时,波斯与其东方和东北方的秦与突厥人之地的界河。

40 锡斯坦地区城镇,鲁斯塔姆家族领地。

41 唐代称为怛逻斯,在今天的哈萨克斯坦。

42 据《库什王纪》,此地是图尔(Tūr)驻军的土兰城市。据说由贾姆希德建造,后来在很多年里被土兰王阿夫拉西亚伯作为都城。

43 阿姆河以东的一个要塞。

44 《德胡达大辞典》据Nā’im al-A’bā’称其为乞台的一座大城,盛产麝香和美女。(’udūd al-‘Alam,pp.81-83)把它作为一个拥有多座城市的地区来记录,《世界境域志》(第76—78页)汉译为“关于葛逻禄国及其城镇”。