一、《五族谱》的发现及其研究

1962年土耳其学者托干(V.Togan)在他的论文中首先向学界介绍了这部名为《五族谱》的谱系作品。他是于一年前(1961年)在土耳其托普卡普皇宫博物馆中找到这部手稿的,当时该手稿在目录中被错误地定名为《君王世系》(‘Ansāb-i Mulūk,No.2932)。托干将该手稿与已经为伊朗—蒙古学研究者所熟悉的,帖木耳时期所编的《贵显世系》(Mu‘izz’al-‘Ansāb)进行对比后,发现《贵显世系》正是在这部手稿的基础上续补而成的。虽然我们目前能看到的这个唯一的写本原属于阿思特拉罕宫廷,是15世纪下半叶至16世纪初,在河中地区或呼罗珊重新抄写而成的。但托干认为它就是拉施特在《史集》中曾经提到过的《五族谱》(或译为“五世系”、“五分枝”,即分别记录蒙古、突厥、汉、阿拉伯、犹太五个民族君王的谱系汇编),同时他认为《五族谱》起首出的长篇绪论也出自拉施都丁本人之手。

这个写本的特点在于,抄写者除了用阿拉伯字母抄录人名之外,还保留了其中绝大多数蒙古人名的回鹘体蒙古语形式;在每一支独立的人物世系的开始处,抄写者也用回鹘体蒙古语写出了:“某某汗及其世系”(...qan uruγ-ud luγban)这一固定句式;甚至在每一页的中央还预留了用来绘制人物肖像画的方框。《五族谱》中的大部分信息在后出的《贵显世系》中得以保留,但其中用回鹘体蒙古语抄写部分则完全被省略。

在发现《五族谱》的同时,托干还发现了一个名为《拜升豁儿的画册》(Baysungur Album)的世系作品(Tbpokapι,No.2152,f.32a—33b,36a—39b,42a—43b),它同样也是用波斯语和用回鹘字母拼写的东部突厥语抄写的,但其篇幅要较《五族谱》小得多1。

这部作品一经发现就引起了蒙古学界的重视,其中尤以日本学者成果最为集中。据本田实信说,小林高四郎在访问土耳其时就已将复印件带回日本。而在1984年发表的关于拉施特全集目录的论文中,本田也专门提到了《五族谱》,认为这是一部“有意思的史料”。不过本田实信认为《五族谱》就是《史集》第三卷这样的说法,还难以得到证明。在同一篇论文中,本田实信对拉施特著作研究将来的取向提出一系列看法,包括:调查《史集》现存的各写本之间的关系;讨论《史集》和《五族谱》及《五族谱》和《贵显世系》之间的关系等2。本田实信在其本人的专著中并未对《五族谱》进行专门的研究,但他关于《史集》和《五族谱》、《贵显世系》研究的建议成为了此后指导日本《史集》研究的一个指针,此后的研究基本上是沿着他的思路推进和深入的。

此后,杉山正明作为本田的弟子和学术继承人,大力倡导兼跨“东西方二大史料群”(汉文—波斯文史料)的综合研究3。基于此种思考,他非常重视利用波斯语史料,从汉文文献外部对元代史的一系列重大问题进行新的审视。他也未曾就《五族谱》本身进行研究,但曾在不同场合撰文对之进行介绍。同时由于杉山正明出版了一系列面向普通读者的蒙古史普及读物,在学术圈之外也赢得了巨大的影响力。因此在他对波斯语文献重要性的不断鼓吹及其本人“掌握多种语言能力”的光环辐射下,促使更多的研究者开始关注并投入到波斯语蒙古史料的研究中去。

继杉山之后,赤坂恒明是在《五族谱》文本研究中发表成果最多的学者。他的研究基本上是沿着本田实信的构思展开的,尤其是对《史集》和《五族谱》两者的文献关系特别关注。在《『五族谱』モンゴル分支と『集史』诸写本》4一文中,作者首先将现存《史集》写本区分为四个系统:1)以伊斯坦布尔写本为代表,2)以德黑兰国会图书馆写本为代表,3)以伦敦大英图书馆藏写本为代表,4)以巴黎图书馆藏写本为代表,并认为德黑兰本中谱系表要早于伊斯坦布尔本中的,但《五族谱》中谱系表则与伊斯坦布尔本关系更密切。此外,他还讨论了《五族谱》中用阿拉伯字母拼写蒙古语人名的一些特殊现象,如用长音ā-,ū-后加ī-来表示蒙古语中特有的a/o/u音(前列元音),以和a/o/u等后列元音相区别。同时,《五族谱》也通过以方框表示男性,圆框表示女性的方式对不同性别的成吉思汗后嗣加以区分,这点正好和《贵显世系》相反。1994年赤坂恒明发表《<五族谱>和<史集>编纂》一文,作者认为:《五族谱》作为《史集》中系图的一卷,是由辅助人员着手编写的,拉施特没有参与。其后也没有经拉施特校订过,只是作为未完成的半成品而遗留下来5。1996年赤坂恒明又撰文指出“《五族谱》是以完者都汗的直系为中心,按血缘关系排列的”,因此世系表的编制是在确定了各项人物相对于完者都汗血缘关系的亲疏远近之后进行的。而《五族谱》的功能则相当于《史集》内容“概括的检索版”6。2011年,他在新著中更是将关注的眼光拓展到了《史集》的阿拉伯语译本上,认为较波斯语写本更为古老的阿语译本在文本校勘方面有着其特殊的价值7。

而赤坂恒明对《五族谱》研究最为集中的成果体现,则是他于2005年出版的《术赤系政权历史的研究》一书8。在本书中他不仅在比勘《五族谱》、《贵显世系》和多种察合台语世系著作,如《选史·武功纪》(Tārīkh-i guzīda Zafar-nāma)、《成吉思汗纪》(Chinggīz-nāma)对直到16世纪金帐汗国汗统、汗国的构造、各支后裔及位下万户分布等问题进行了系统考察,多有新见。在本书附录中,作者还对《五族谱》中“术赤及其后裔”章节进行了全文转写和翻译。

除上述几位外,志茂硕敏的研究集中于伊利汗国统治核心集团的部族构成和婚姻对象;宇野伸浩则分析了成吉思汗正后所出四子和主要蒙古部族之间通婚关系;岩武昭男和志茂智子则主要关注《史集》的编纂和版本。他们的研究或多或少对《五族谱》蒙古世系中的历史信息有所涉及9。此外,值得一提的是以帖木儿王朝史研究知名的安藤志朗(Ando Shiro),他出版有专著《<贵显世系>所载帖木儿的异密:14—15世纪中亚的部落贵族》一书10。此书虽聚焦于从部落贵族的角度来考察帖木儿王朝的政治结构,但在“导论”一章中作者分析了不同版本的《贵显世系》对《五族谱》所载蒙哥诸王、异密信息的继承利用和修改。特别是作者使用了巴黎、伦敦所藏写本之外的2个属于“印度系统”《贵显世系》写本,令其考察较前人更为精细。

因为资料获取方面的便利,欧美学界很早就有学者将《五族谱》引入蒙古史的研究中。爱尔森(Thomas T.Allsen)在其发表的一系列专著和论文中,很早就将《五族谱》作为重要的参考资料加以引用11。艾格尔(Aigle)在其研究蒙古人起源传说是如何转型并被吸纳进伊斯兰历史编纂传统的论文中,把《五族谱》看作是将蒙古史和帖木儿时代的历史书写通过统治家族间的世系纽带连接起来的一个环节12。但聚焦于《五族谱》信息本身展开讨论的论文,就笔者管见所及,仅有奎因(Quinn)于1989年发表的《作为察合台汗国史史料的<贵显世系>和<五族谱>:一则比较研究》一文13,作者讨论了察合台家族世系在蒙古时代、帖木儿和“后帖木儿时代”(莫卧儿帝国)谱系编纂中的继承和变更。需要说明的是,奎因是帖木儿—突厥蛮王朝史名家沃得斯(Woods)的学生。沃得斯本人对白羊王朝(Aq-Quyunlu)的研究堪称典范,其中也有专章讨论白羊王朝的统治者世系14,这可能对奎因的研究取径有所影响。

中国的蒙—元史学界由于客观条件的限制,长期以来对波斯语史料及相关研究动态掌握不足,在研究的深入程度上落后于世界水平。因为波斯语语言的教学和研究在国内,主要分布于各外国语高校和学院中,所以从事波斯语教学的学者在介绍和利用原始文献方面要走在历史学研究者前面。北京大学外国语学院波斯语系(原亚非语言学院)的曾延生教授曾对《史集》的部分篇章进行了汉译(未出版)15,王一丹教授在其博士论文基础上出版了《波斯拉施特<史集·中国史>研究与文本翻译》16,其序言部分实际上是一篇关于拉施特生平和著作的专题研究,也包括了对于《五族谱》的介绍。另外她还于2005年发表过介绍伊利汗时代蒙古史文献的论文17。陈得芝先生《蒙元史研究导论》的第三章“域外文字史料”对该文献亦有介绍18。其他研究过《五族谱》的中国学者还有邱轶皓、青格力等19。

二、《五族谱》的文献特征

“世系谱”或“世系树”(shajarah)是阿拉伯—波斯历史编纂传统的一个类型,由阿拉伯游牧部落保存本部落、本氏族的血缘关系和子嗣传承记忆的传统发展而来。其一般编写传统是从先知默罕默德开始,逐代记录历朝统治者每一代的婚姻对象和所出子嗣,直到作者记述的年代为止。故其结构类似树枝分叉,次第扩展,且谱系编纂者通常将现今的王朝世系追溯自默罕默德(有时是其他先知)。通过这种手法,编纂者得以将多元民族的历史全部都纳入在伊斯兰教观念支配下、具有延续性的单一线索、单一起源的历史叙事中。正如克拉芙尔斯基(Krawulsky)所言:“在伊斯兰世界,历史的核心并非帝国而是神启……在伊斯兰史书中,伊斯兰帝国经历了多少朝代是无关紧要的,他们只有一个任务,就是保卫伊斯兰共同体(社群)并征服新的土地,以在全世界建立伊斯兰的统治”20,质言之,这是一种神学的而非世俗的历史写作观念。

拉施特的谱系编纂实践同时体现出了对这个传统继承和变革。正如他在《史集·部族志》的序言中所做的,他把各个原本有个不同起源的蒙古部落的世系倒溯至突厥人世系,再通过伊斯兰化的突厥人起源传说,把全体突厥人看作是先知挪亚(Nūh)后裔,从而构建了一个将全部游牧人群包括其中的庞大的谱系21。但在《五族谱》中,作者又展现出了一种多元化的历史观念。这体现在作者平行编制了:1)阿拉伯世系(shu‘ab-i‘Arab);2)蒙古世系(shu‘ab-i Mughūl);3)以色列人世系(shu‘ab-i Banī’ Isrā‘īl);4)基督徒和佛朗世系(shu‘ab-i NaSārī va Afranj);5)契丹(中国)世系(shu‘ab-i Khitāy)五个不同民族的世系。而仅将“始自阿聃(’Adām),迄于哈利发穆斯台绥木(Musta‘sim),亦即一直上溯到人类始祖阿丹的先知世系(shajara-yi nabī)”的世系看作是阿拉伯人的起源22;其他的民族则各自根据自己的历史文献对本民族起源和世系加以说明。这点突破了伊斯兰传统谱系学—历史学观念的束缚,第一次具有了“世界史”的宏大视野,是拉施特历史编纂的一大突破,并在随后的时代中为后续之波斯语史家所继承23,到萨法维时期才被新的历史观念取代24。

《五族谱》的史料来源可以直接追溯到《史集》。现存《史集》各抄本中,德黑兰本、伊斯坦布尔本和塔什干本均保留有谱系部分。其中塔什干本在部分章节中还附有肖像画,且在《窝阔台本纪》的谱系表中保留有回鹘体蒙古文25;(如图1)而《五族谱》人名框旁边的波斯语小注文本也和《史集》写本里谱系内的注文有着关联性,大多数时候仅有个别字词的差异。它们反映了《五族谱》在资料方面的继承性,因此我们必须将之与《史集》看作是一个体系进行考察。

现存《五族谱》的篇章安排是这样的:1)ff.8a—64a,为阿聃至默罕默德世系;2)ff.64—96a,为以色列人世系;3)ff.97a—150b,为蒙古世系;4)ff.15lb—173a,为基督徒和佛朗世系,5)ff.173b—229为契丹世系。蒙古部分则完全按照《史集·蒙古史》的编排体例,始自阿阑·豁阿,终于合赞汗世系。其中贵由汗仅附于其父窝阔台的谱系中,未分开单独安排;而与忽必烈争位失利的阿里不哥妻、子、异密则被单独抄录于一页。这些都与《史集》相一致,反映出以成吉思汗幼子拖雷系为正统的历史观。而在伊利汗世系中,第三任伊利汗阿合马(帖古迭儿)世系中,无论是波斯语还是相应的蒙古语题名均仅有“阿合马”之名而未称其“汗”号(作:Per.Sūrat-i Ahmad va farzandān-i ū/Mo.aγmad uluγ-ud luγban)26,也符合合赞汗以后波斯语文献中对其一贯性的贬低27。

一如《史集》成吉思汗部分的各章节标题,君王姓名被同时以波斯语和蒙古语书写。同时,在《五族谱》的导言中,编撰者(被认为是拉施特本人)说:

“(前略)在蒙古世系中……在中间这个长方形中(用来标示君王姓名并绘制肖像),用蒙古字和词记录含义,某人的肖像及其子孙的分支”。28

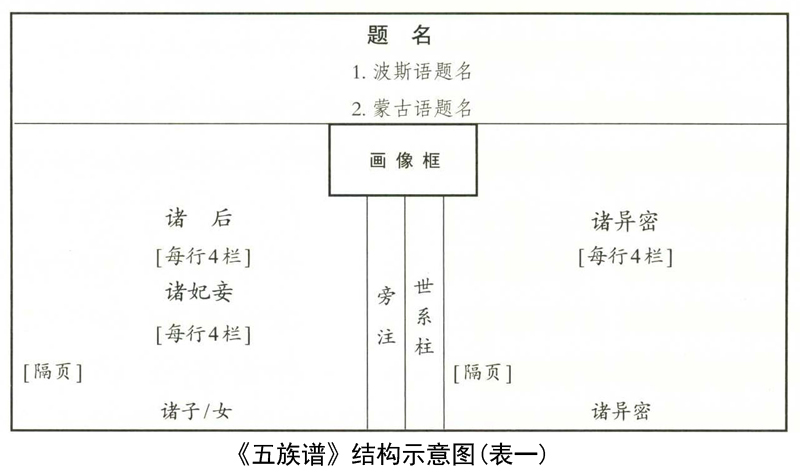

如表一所示,绘制者以画面中心预留来绘制君王肖像的大方框为每一页的中心,向下引出表示世系的直线将整个页面分割为左右两部分。在左侧记录每一代大汗的妻子、妃妾和子女姓名,在右侧记录其在位期间主要异密的姓名与世系,一般情况下每一行分为四栏,可抄写四个人名。妻、妾通常抄录于第一页,而子女则自第二页起另行抄录。画面中部起分割作用的直线被“世系柱”(‘amūd’al-nasab),它由两条加粗平行线组成的。而在Binbas看来,“‘世系柱’营造出一种延续性的感觉,并将所有这些王朝整合入同一则历史叙述中”29。

正如许多研究者指出的,《五族谱》中回鹘体蒙古语人名是这部文献的一大特色,但它却并不能反映伊利汗时期(13—14世纪)伊朗、小亚细亚等地区所使用的蒙古语的面貌。正如赤坂恒明等学者所推测的,《五族谱》中的蒙古语是根据先行抄录的用波斯语拼写的人名“倒填”进去的30。因此,《五族谱》中不仅存在着缺少元音(因为波斯语可以不拼出元音)的现象,甚至还有将蒙古语“移行”错置的现象31。《屯必乃汗世系》(f.100a)中还有少数几则用蒙古语书写的旁注,他们无一例外都是波斯语注文的对应形式:

1)纳牙勤、兀鲁兀惕和忙兀惕等部出自此札黑速氏族(’aquvām-i Nūyāqin va‘Urūūt va mankghut ūrūq-i in Jāqsū):[蒙古语旁注]忙兀惕的祖先是纳牙勤的氏族(ecige mangγut-un uruγud noyaγin)

2)八鲁剌思部是他(合出里)的子孙(qaum-i Bārūlās ūrūq-i vay-and):[蒙古语旁注]八鲁剌思的祖先(ecige barulas-un)

3)合答儿斤部是他(挦·合赤温)的子孙(qaum-i Hadarkīn ūrūq-i vay-and):[蒙古语旁注]“合答儿斤的祖先”(ecige qadargin)

4)不答惕部是他(巴惕·喀勒乞)的子孙(qaum-i Būdāt ūrūq-i vay-and):[蒙古语旁注]不答惕的祖先(ecige budat)

其中第1条的蒙古语形式最完整,也最符合语法规范,2、3、4条仅为摘述,且3、4条还漏抄了表示属格的蒙古语词缀“-un”。在第3条中,抄写者把蒙古部落名“阿答儿斤”(Adargin)写成了带有词首硬腭音的“合答儿斤”(Qadargin=Per.Hadarkīn),和《秘史》和汉文史料中的写法不同32,应该是受到波斯语拼写方式影响所致。这直观地反映出抄写者的蒙古语知识有限,只是用“词对词”的方法机械地将波斯语转换成蒙古语。

另外,抄写者将伊利汗阿合马、乞合都姓名的蒙古语形式分别写作:Aγmad和Kaγtu,却不知道在伊利汗国发行的铸有伊利汗姓名的钱币上,阿合马、乞合都的姓名在用蒙古语拼写时均只使用其最初的蒙古语名讳:帖古迭儿(Teküder)和亦邻真·朵儿只(Irijin-Dorji),绝无例外33。这也反映出《五族谱》的编写是在伊利汗王朝统治结束后进行的,否则作为官方性质的谱系著作,是不可能如此胡乱称呼君主名讳的。

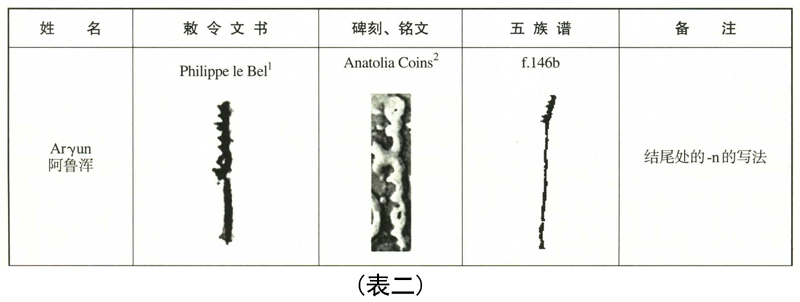

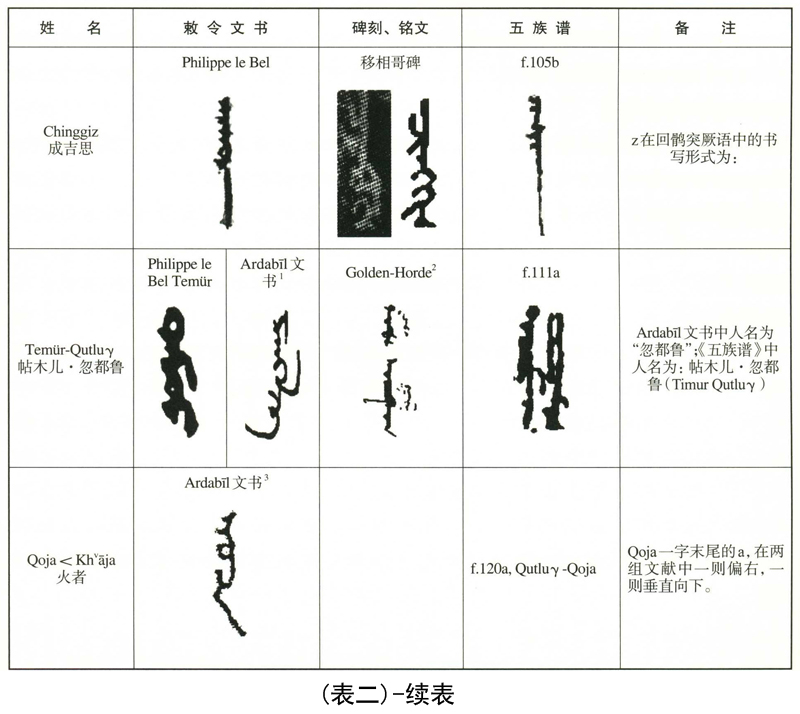

从回鹘体蒙古语的书写的风格来看,《五族谱》中的回鹘体蒙古语距伊利汗国中同行的蒙古语书写风格较远,反倒是非常接近14世纪以后金帐汗国命令文书(yarlīgh)中回鹘—蒙古语的书写风格。我们试将《五族谱》中有代表性的几个人名与蒙元时期(1225年)的《移相哥碑》34、发现于伊朗北部阿儿达比勒(’Ardabīl)地区的伊利汗不赛因(‘Abū Sa‘id,1317—1335年位)时期政府公文中的蒙古语题记、安纳托利亚地区发行的带有伊利汗名讳的金第纳尔,以及14世纪在金帐汗国颁行的回鹘—突厥语敕令作一个比较(表二):

这组文本中既有典型的“文书”风格的字体,也有铸刻于金石上“碑铭”风格的字体,比较能反映13—14世纪汉地—伊利汗国—金帐汗国回鹘体蒙古语的书写特点。我们能看到仅在“阿鲁浑”一组中《五族谱》的写法和《致法国国王美菲力帛外交文书》较为接近,词首的a-音曲折度较小。但《五族谱》没有写出“鲁”字中的u-音,和《外交文书》、钱币上写法有明显区别。在“成吉思”一组中,词尾的z-音在《五族谱》中写的类似回鹘语的写法,而前二组明显不同。而如果我们比较“火者”(Qoja)一名在阿儿达比勒文书和《五族谱》中的写法,也可以看到词尾-a音的处理,一则略向右偏转,一为垂直状;j-音的写法也有不同。

此外,《五族谱》中人名的波斯语写法也颇有特色:抄写者写出了其中绝大多数的元音音节。如果将《史集》的不同写本与之对比的话,可以发现两者之间的区别往往就在元音音节的有无。另外在《察合台世系》中,抄写者先是写了一个Jādāī,后又在其上方补写了一个Jaghātāy35。后者符合大多数波斯文献中对察合台名字的拼写法,但前者的拼写形式见于《完者都史》36,同时也可以在汉语文献的“察带”、“察阿台”等写法中得到印证37。而《五族谱》将察合台后裔怯别之名写作Kūpāk(**)38,而不是通常的Kubak(*)。无独有偶,14世纪拜占庭旅行家约旦努思(Jordanus)的东方游记中也记载说:“笃哇(Dua)和海都(Cayda)的国家,之前属怯别(Capac),现在则归燕只吉台(Elchigaday)。39”

这都说明《五族谱》中人名的波斯语拼写虽不及回鹘体蒙古语那样引人注目,但在文本校勘方面也有其独特价值。

三、在伊利汗国史学编纂传统中看《五族谱》的史料价值

由于之前已有多位研究者就波斯语蒙古史史料进行过介绍,并开列有详细的书目及提要,故兹不赘述40。但笔者打算首先将蒙古时代的波斯语历史文献分为四种类型,并以此为基础对《五族谱》的史料价值作出评价。

(一)写成于伊利汗宫廷中的“官方史书”。其代表著作当推拉施特纂修的巨著《史集》,以及为了接续《史集》而增修的《完者都史》。这受惠于合赞和完者都两代伊利汗在伊朗也建立了和汉地相似的历史编纂机构。甚至有学者认为,“统治伊朗的蒙古人的官方史学体制中国式的,虽则其历史学理论依据是伊斯兰的。据拉施特《蒙古史·序言》可知,历史学家未对历史事件进行分析或综合,而只是对真实的历史记录进行可靠的传播”41,颇有些类似于中国历史学传统中的《实录》。其特点是对于伊利汗国的重大政治事件记述的极为具体、详尽,同时在编写过程中维护旭烈兀—阿八哈—阿鲁浑—合赞一系的正统性,也是官方史家的根本任务。整部《史集》都聚焦于凸显蒙古人统治的合法性是如何从成吉思汗必然地传递到合赞汗手中的,并以在旭烈兀—阿八哈—合赞汗汗位继承过程中所持有的立场,来对历史人物作出评价。为此,他们不惜整段芟除会导致歧义的记载,隐讳他们军事上的失败,并大幅度压缩旭烈兀家族其他各支宗王的事迹。而在记述所涉及地理的范围上,《史集》详于伊利汗统治的核心区域(桃里寺—巴格达)和东侧的呼罗珊地区,而略于南部波斯、苫国(Shām,今叙利亚)和鲁木(Rūm,今土耳其小亚细亚)地区。这些都说明,《史集》(也包括《完者都史》)虽然是研究伊利汗史最重要的史料,但绝不是最客观的。

《瓦萨甫史》作者曾将此书呈献给伊利汗,而其内容也确实“面面俱到”42地涵盖了整个伊利汗统治时期,故也具有了官方史书的性质。作者本人长期担任泄剌失地区的税务官员,且与当地统治家族关系密切,故其记述中多有和《史集》立场相左的记载。而就《瓦萨甫史》对南部波斯地区,及海洋贸易圈所涉诸国(印度与南亚诸国)记述远较《史集》丰富这一点来看,该书似更贴近波斯人的立场。

(二)作为和第一类“官方史书”相互补的历史文献,伊朗各地方性史书体现出极大的价值。在起儿漫(Kirmān)、鲁木(Rūm)、牙兹底(Yazd)、泄剌失(Shīrāz)等地,丰厚的文化土壤和热衷于招徕文士的地方统治者相结合,为我们留下的大批历史著作。许多蒙古诸王、异密在伊朗各地的活动,只有在地方史书中得到记录。而许多后来蔓延为影响整个伊利汗国历史进程的事件(如哈剌兀纳思人的入侵、呼罗珊异密的叛乱),我们也只能在地方史书中找到事件滋生的起因。但我们也要注意其局限性:作者所关注的是地方王朝的连续性——这直接与利益相关,其统治者通常是历史学家的赞助人或作品题赠对象43。蒙古人的统治和侵扰就像夏日的暴雨,不时地打破当地的平静,但一旦离去便消失得无影无踪。缺少对事件全局的把握和记述的间断性是这个史料的最大缺点。

(三)此外,在波斯地区东部(巴里黑,Balkh)地区,有着悠久的史诗传统。承载波斯民族记忆的《列王纪》(Shāh-nāma)的作者便生于此地。受到《列王纪》盛名的感召,以巴里黑为中心的呼罗珊东部地区在历史上出现了大批模仿《王书》,以诗歌体裁记述历史的著作。在这个传统的支配下,终伊利汗一朝,也出现许多史诗著作。14世纪成书的《成吉思汗之王书》(Shāhnāma-yi Chinggīzī),一称《成吉思汗诗纪》(Chinggīz Nāma),作者为苫思丁·喀山尼(Shams’al-Dīn Kāshānī),他受合赞汗之托,模仿《列王纪》叙写自乌古思汗至合赞汗时期的历史,共一万八千个对句。此后,著有《选史》(Tārīkh-i Guzīda)、《心之喜悦》(Nuzhat’al-Qulūb)的历史学家穆思妥菲·可疾维尼(Mustaufī Qazvīnī)又将《成吉思汗之王书》扩写至不赛因时期,篇幅也增加为超过七万余个对句44。此外,篇幅略小于上述两部作品的还有大不里士人札迦吉(Zajjājī)的《诸王史韵》(Humayūn-nāma)45和舍班合列(Shabankāra)人哈底·札德(Qazī-zāda)的《开心书册》(Daftar-i Dilgūsha)46。前者为旭烈兀至阿合马朝宰相志费尼的门客,其诗作默罕穆德降生,终于旭烈兀西征。后者为舍班合列人记述直到蒙古入侵为止的舍班合列统治者家族。这些作品均未为其形式所束缚,保留了许多细节信息。尤其是那些较为次要的历史人物形象在史诗中要比正史更加生动、丰满。

(四)最后,正如失意的伊利汗国官员亡命埃及一样,对那些在波斯语史料中几乎丧失存在感的蒙古宗王、异密来说,马木鲁克朝编写的阿拉伯语历史著作既是与之为敌的檄书,也是使其历史面目赖以留存的墓志铭。哈剌比(Ibn Shaddād al-Halabī)、阿不·札昔儿(Muhyī’al-Dīn ibn‘Abd’al-Zahir)、阿卜都·札昔儿(’Ibn‘Abd al-Zāhir)、诺外利(’al-Nuwayrī)、尤你尼(’al-Yūnīnī)和答瓦达里(’al-Dawādārī,意指其曾担任书记官一职)47等人所著的马木鲁克算端传和编年史中留下许多为伊利汗戍边的宗王、异密的消息。如旭烈兀之子阿泽(Ajāy)在《史集》中仅具其名,如果没有马木鲁克史料的帮助,我们根本无法想象他在1260—70年代这十年中位居出镇鲁木的蒙古诸王之首48,且因为他和当地赛尔柱长官八儿瓦讷·木因丁(Mu’īn’al-Dīn)关系恶劣,间接地导致了1277年叙利亚异密鲁克纳丁·奔都答儿(Rukn’al-Dīn Bandūdar)的入侵49。在许多场合,马木鲁克阿拉伯语史料和波斯语史料的关系并非重叠而是互补的,甚至是检验波斯语史料记载真实程度的唯一依据。

在介绍了上述四组文献之后,笔者认为尽管蒙古史研究很大程度上受惠于资料层面上的扩张,但我们不能简单地将新增入的史料简单叠加进旧的叙事框架中,因为每个类型在记述风格和作者意图方面都有着自己的倾向性。而《五族谱》虽然因为和《史集》的密切关系,有着符合第一类(官方史书)的特征,如正统性的观念;但在另一方面,《五族谱》中展现的蒙古诸王、贵族的世系、婚姻网络,也起到了将上述四类文献连贯起来的作用。而穆思妥菲·可疾维尼的《武功纪》在史料信息上也和《五族谱》有一定的联系(见第二章)。

《五族谱》以世系谱的方式描述整个世界及蒙古帝国历史。其中的“蒙古史部分”是《史集》相应各卷的摘编。和《史集》的篇章结构一样,《五族谱》将蒙古帝国的历史分为四个部分:1)蒙古与突厥各部族的历史;2)成吉思汗(及其祖先)的生平;3)从窝阔台到铁穆耳(元成宗),成吉思汗继承者的历史;4)旭烈兀王朝在伊朗的历史(均将拜都排除在外)50。但《五族谱》列出了每一代君主的异密名录,以及他们在该时代的地位升降情况(分析见第二章)。

此外和《史集》一样,《五族谱》的编制者是以伊利汗为中心对各支成吉思汗后裔进行描述的,其情报的准确和详细程度均与该支系与伊利汗关系的疏密程度有关。例如,在介绍术赤系长支斡儿答的后裔古卜鲁克(Kūpālāk)的子嗣姓名时称:

“据说,此古卜鲁克有三子,此刻其诸子均已去世。他们的名字在短时间中反复变动,因为这个缘故,无法确知其名,故亦未曾著录。而此刻御前亦无他们的使者;不过我们还是画了方框,以表示知道他确有子嗣。”51

由于《史集》中完全未曾提及古卜鲁克的子嗣,《五族谱》中却有其有三子的纪录,他们当自赴伊利汗宫廷的使臣处探听所得,这点和斡儿答家族和历代伊利汗均保持着良好关系不无联系52。相反,关于术赤后裔拔都系子嗣的情况则较《史集》差别不大。

而《五族谱》较《史集》有着大规模增补地方发生于也速该之子拙赤合撒儿世系中(ff.104a—105a),计三页共101人。他们均出自拙赤合撒儿支系:“合剌勒术”、“马忽勒答儿”二人(103b)的后裔。究其原因,则是因为他们曾在窝阔台时期被派往察合台兀鲁思中效力,并在察合台后裔八剌入侵伊利汗国失败后转而归顺阿八哈汗53。这支拙赤合撒儿后裔在伊利汗国中血脉不绝,直至汗国解体(见表四)。稽考文献,马忽勒答儿的后裔共延续了五代,马忽勒答儿之孙钦察并娶阿鲁浑时期重臣不花之女为妻54;合剌勒术的后裔则延续了约六代(至合赞汗时期)。而马忽勒答儿的七世孙脱欢帖木儿更是在不赛因之后(1338—1351/2),取代拖雷系登上了“伊利汗”宝座(其控制区域为呼罗珊地区)55。我认为正是因为脱欢帖木儿活动的时代和区域与帖木儿(Timurlane)相近,故在伊利汗国的统治结束后的一段时期仍具有一定影响力,所以《五族谱》的编制者才会如此详细地记录其所属家族的支系和姓名。

而在《五族谱》记载的偏颇之处则体现在对世系资料的取舍上。如《史集》却称别儿哥绝嗣,而《五族谱》中未收录任何术赤系的女性后裔。但史料曾记载金帐汗忙哥帖木儿将别儿哥之女兀剌拜哈敦(’Urbāy)下嫁给鲁木算端马苏第(Ma‘sūd)56。这是金帐汗国—鲁木塞尔柱算端国—马木鲁克三者确立同盟关系之后的一件大事,它昭示出金帐汗国并没有彻底放弃其在安纳托利亚地区的利益,而是试图通过联姻来保持自己的控制力。故此女之名在鲁木波斯语史籍和马木鲁克阿语史书中均有著录,但与金帐汗国立场相反的《五族谱》编者对之则视而不见。这使我们不得不波斯史料在记载拖雷系之外的成吉思汗后裔世系时所存在的偏颇性,记录者对资料的掌握程度及出于政治立场的考量干扰了其记载的完整性。

《五族谱》所独具的历史价值在于,它将伊利汗国中控制权力核心或参与重大历史事件的人统统都编入一张血缘—婚姻的网络,从而提供了一个独特的观察伊利汗国政治进程的切入点,而这张关系网最终收拢于其合法性的根源—成吉思汗那里。它受到这样一种共识的支配:成吉思汗家族的政治合法性提供了超越部族血缘意识的政治观念。在伊斯兰传播还未覆盖全部在伊朗的蒙古人的时候,前者甚至是唯一超部落的政治资源。通过对每一位异密出身、发迹过程的追溯,我们能够很直观地看到他们同成吉思汗家族发生关联,进而加入权力核心的轨迹。而这个过程也伴随着对汗国权力的共享。

共享机制原本就是游牧政权的基本特征之一,婚姻则是实现权力共享的手段。蒙古人在兴起初期直至各汗国分立之后,皆通过反复地联姻来维持统治者家族和下位异密和地方统治者之间的权力共享。当时所普遍实行的蒙古君主和异密、地方统治者之间的世代对婚的制度,确保了两者间关系的延续性,也造成了血缘身份边际地不断外扩,构成一个个具有共同利益的集团。而《五族谱》正为我们直观地展示出了这个变化的过程。

在伊利汗国的政治结构中,诸王、异密集团扮演了重要角色。不同政治集团控制了汗国的不同区域并以此为基础干预政事,而伊利汗也致力于在各集团间维持力量的平衡。即便如政治上占有强势的合赞汗,在亲手摧毁了绝大部分旧的宗王、异密集团之后,也不得不重新栽培几个新的集团,他们以忽都鲁沙、出班和亦邻真为首。当最后的这几个集团因汗国的内争而遭到毁灭时,伊利汗国也随之走向自己的终结。这些集团的主要人物以及他们的婚姻情况皆在《五族谱》中有所反映,我们可以将之串联起散见于前述各个类型的史料中的片断,并得以从集团而非孤立的人物角度来讨论政治变化的原因。

四、结语:《五族谱》在“后蒙古”(Post-Mongol)时期历史编纂中的影响

在伊利汗国瓦解后,成吉思汗家族的政治合法性仍然在波斯、中亚地区被广泛认可。因此,稍后建立的札剌亦儿王朝(Jalayirid,1336—1420年)和帖木儿帝国(Timurid era,1370—1507年)均不同程度利用了这些资源以塑造自身的合法性。在札剌亦儿朝,其成果主要体现在史诗《合赞汗诗纪》(Ghāzān-nāma),作者将此书献给由札剌亦儿朝君主谢赫·兀外思(Sheykh Uvays)所扶立的“第二”合赞汗,并通过追溯“前任”合赞汗的生平功业来影射幕后操纵者的先辈功业,间接地传达出其篡立的合法性57。而在帖木儿汗国,由沙哈鲁(Shāhrūkh)授意编著的蒙古—突厥世系谱《贵显世系》则是一部接续《五族谱》的作品。据安藤志朗统计,《贵显世系》主要在术赤系、察合台两支中对《五族谱》进行了大规模增订:

由于帖木儿系统的统治者广泛地与成吉思汗后裔通婚,因此他们很容易地自己的谱系链接进成吉思汗家族的谱系。同时,对于那些保存了自身族源记忆统治家住来说,在往昔的荣显家族中攀附一个作为自己的族祖也是增强自身合法性的手段,而《五族谱》中所保留的为成吉思汗家族效力的异密名录就给他们提供了这些便利。

在第一部帖木儿传记,沙迷(shāmī)的《武功纪》中,作者的纪事始自察合台。他说:

“因为本书所载为异密“幸运之王”(Sāhib-Qirān,即帖木儿)的事迹,而他的氏族又是自察合台汗国开始繁荣发达起来的,所以务必先叙述察合台的事迹,因而我们用合适的语言来简要记述这另一个家族的子孙后裔。而在一开始记述了察合台的事迹后,也按照这个方法,用合适的话来描述这个(帖木儿)家族。”58

而在牙兹底(Yazdī)的同名著作中,他就已经将帖木儿的世系与察合台家族的大异密哈剌察儿联系在一起了,并为其编造了上溯七代的祖先世系。并通过将哈剌察儿塑造为成吉思汗四世祖屯必乃(Tūmina)之子合出里(Qāchūlī)之后,与成吉思汗三世祖合不勒(Qabūl)为兄弟关系59。两者约定:汗位由前者继承,军政大权则交给后者的子孙。莫卧儿王朝史书《阿克巴志》更是宣称哈剌察儿之子亦只里那颜(Ijil,662/1263—4年起继承父位)曾获得渴石(Kish)作为自己的封地60,这也是为了将出生于渴石地区八鲁剌思部落的帖木儿和哈剌察儿关联在一起。

这种依赖于谱系编纂来接续政治合法性,通过建立当代统治者与前代的特定人物之间的关联性来营造历史延续性观念的手法,是“后蒙古”时期突厥—蒙古传统中历史编纂的典型手法。钟焓借用人类学术语把它称为“谱系融合”(genealogicalassimilation)61,是游牧民族利用虚拟的同源论,建构出自身和前代王朝之间的历史联系。奎因(Quinn)这种“突厥—蒙古式”的历史编纂风格看作是以撒马尔干为中心“东部传统”,以和以波斯本土为基础的“西部传统”加以区别62。甚至在萨法维时期,哈底·阿合马(Qazī Ahmad)的作品中仍然回响着“东部传统”的因素63。

综上所述,无论我们对“突厥—蒙古式”历史编纂实践及其成就作出何种程度的估计,《五族谱》都是其形成过程中至为关键的一环。

Abstract

Shu‘ab-i Panjgāna is an important historical resource referring on the Mongol history,which is included in the precious literatures of the collection of Topokapi Sarayi Museum.It consists of five genealogies of the rulers of Mongols,Christian,Chinese,Arabs and Jews.The context of this work was regarded as a a revised edition of Rashīd al-Dīn’s Jāmi’al-Tavārīkh.This article introduces the previous researches of this work.The author analyzes the calligraphy style,linguistic feature of it,furthermore,discusses and estimates the influence of re-edited such genealogy.i.e.

1 A.Zeki VelidiTogan,“The Composition of the History of the Mongols by Rashīd al-Dīn”,Journal of Central Asia,vo1.7,no.1,(1962),pp.68—70.

2 本田実信:《ラシード全著作目録》,本田実信《モンゴル時代史研究》,東京:東京大学出版会1991年版,第383—386页。

3 杉山正明:《蒙古时代史研究的现状及课题》,近藤一成主编:《宋元史学的基本问题》,中华书局2012年版,第293页。

4 赤坂恒明:《『五族谱』モンゴル分支と『集史』诸写本》,東京外国语大学:《アジア·アフリカ言语文化研究》第55期,1998年,第141—164页。

5 赤坂恒明:《『五族谱』と『集史』编纂》,《史観》,第130册,1994年,第47—61页。

6 赤坂恒明:《『五族谱』モンゴル分支と『集史』の関係》,《早稲田大学大学院文学研究科纪要》1996年第41期第4分册,第27—41页。

7 赤坂恒明:《『集史』第一卷「モンゴル史」校订におけるアラビア语版写本Ayasofya 3034の価值》,余太山、李锦绣主编:《欧亚学刊(国际版)》,新1辑(总第11辑),商务印书馆2011年版,第421—440页。

8 赤坂恒明:《ジユチ裔诸政権史の研究》,風間書房2005年版。

9 宇野伸浩:《チンギス·カン家の通婚關係の變遷》,《東洋史研究》,1993年第52卷第3期,第399—434页,志茂硕敏:《モンゴル帝国史研究序说:イル汗国の中核部族》,東京大学出版会1995年版,岩武昭男:《ラシード著作全集の编纂——『ワツサーフ史』著者自筆写本の记述より》,《東洋学报》,1997年第78期,第1—31页,志茂智子:《ラシード·ゥツデイーンの『モンゴル史』——『集史』との関係について》,《東洋学报》,1995年第76期第3/4卷,第93—122页。

10 Ando Shiro(安藤志朗),Timuridsche Emire nach dem Mu’izz al-ansāb:Untersuchung zur Stammesaristokratie Zentralasiens im 14.und 15.Jahrhundert,Berlin:Klaus Schwarz Verlag,1992.

11 Thomas T.Allsen,Mongol Imperialism:The Policies of the Grand Qan Mongke in China,Russia,and the Islamic Lands,1251—1259,Berkeley:University of California Press,1987.“The Princes of the Left Hand”,Archivum Eurasiae medii aevi,Vo1.5,Wiesbaden:1987,pp.5—40.“Guard and Goverment in The Reign of The Grand Qan Mongke,1251—59”,Harvard Journal of Asiatic Studies,Vo1.46-2,1986,pp.495—521.

12 Denis Aigle,“The Transformation of an Origin Myth from Shamanism to Islam”,2008,pp.1-14.网页:http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-003870562013年8月14日。

13 Sholeh A.Quinn,“The Mu’izz al-Ansab and Shu‘ab-i Panjgānah as Sources for the Chagatayid Period of History:A Comperative Analysis”,Journal of Central Asia,33/34,Harrasowitz:1989,pp.229-253.

14 John.E.Woods,The Aqquyunlu:Clan,Confederation,Empire,Salt Lake City:University of Utah Press,1998,Chap.2,“Clan to Principality”,pp.25-60.

15 曾延生教授曾翻译过《史集》的部分章节,这是笔者于2013年3月12日,在(德黑兰)波斯文学和语言文化研究所(Farhangī-ye Zabān va Adāb-e Fārsī)召开的纪念曾延生教授波斯语教学与研究的追思会上获悉的,但该成果似乎未曾公开出版。

16 Wang Yidan,Tārīkh-i Chīn:az Jāmi‘al-Tavārīkh-i Khvāja Rashīd al-Dīn Fazl Allāh,Tehran:Markaz-i Nashir Dānishgāhī,1379/2000.王一丹:《波斯拉施特<史集·中国史>研究与文本翻译》,昆仑出版社2006年版,第19页。

17 王一丹:《伊朗伊尔汗时期与蒙古史有关的波斯语文献》,陈岗龙主编《面向新世纪的蒙古学》,北京大学出版社2005年版,第89—99页。

18 陈得芝:《蒙元史研究导论》,南京大学出版社2012年版,第85页。此书是在为白寿彝主编《中国通史》第八卷(元时期)·甲编所写的《序说》部分基础上增订而成的。

19 邱轶皓:《窝阔台后妃谱系新证:兼辨脱列哥那非太宗“六皇后”》,苍铭编:《首届中国民族史研究生论坛论文集》,中央民族大学出版社2011年版,第151—171页。青格力:《<五族谱>中的蒙古文波斯文合璧蒙古帝国王世系》(蒙古语),载《内蒙古社会科学(蒙文版)》(呼和浩特)2012年,第84—89页。

20 Dorothea Krawulsky,“The Official Dynastic Historiography under the Ilkhāns and the Vizier Rashīd al-Dīn’s Role”,The Mongol Ilkhāns and their Vizir Rashīd al-Dīn,Frankfurt:Peter Lang,2011,p.38.

21 [波斯]拉施特:《史集》第一卷,第1分册,余大钧、周建奇译,商务印书馆1988年版,第131页。

22 Shu‘ab-i Panjgāna,Istanbul,Topkapι-Sarayι Müzesi Kütüphanesi,MS.Ahmet III 2937,f.1b.此处引用了王一丹、萨一德的汉译文(2013年3月13日会读资料),特此标明。

23 如《班纳卡提史》和《历史的编排》两书都继承了拉施特“多元”的世界史编纂体制。《历史的编排》的一个不完整的版本曾于2003年在德黑兰出版,该版本不包括蒙古史部分。‘Abd Allāh ibn‘Umar Baydāvī,NiZām al-Tavārīkh,ed.by Bonyade Moghofate Dr.Afshar,Tehran:Afsh ā r Publisher,2003.2001年Melville撰文介绍了14世纪写本Safina-yi Tabrīz(《桃里寺文献纂要》)所保留的另一个版本,该本增出蒙古史部分。Charles Melville,“Studia iranica From Adam to Abaqa:Qadi Baidawis rearrangement of history”,Studia Iranica,2001,30/1,PP.67-86,Banākatī,Fakhr al-Dīn‘Abū Sulaymān,Tārīkh-i Banākatī,ed.by Ja‘far Shu‘ār,Tehran:Intishārāt-i Anjuman-i Athār-i Millī.1969.

24 Quinn说:“世界史”在萨法维前期的流行,或许反映出突厥—蒙古政治传统中所宣称的“普世权力”,其集大成者就是《史集》;而到了沙·阿拔思的时代,随着伊斯兰世界分裂为奥斯曼帝国、莫卧儿帝国和萨法维帝国,这种普世性的主张已经不再具有合理性。而新的萨法维王朝的合法性,则是以十二伊玛目教法为基础的,它被用来对抗先前的蒙古和帖木儿王朝的“世界征服者”和“普世君主”的观念。Sholeh Quinn,Historical Writing during the Reign of Shah Abbas Ideology,Imitation,and Legitimacy in Safavid Chronicles,Salt Lake:Utah Univ.Press,2000,p.28.

25 Jāmi’al-Tavārīkh,Tashkent Biruni Institute.MS 1620,ff.109a—109b.案,回鹘体蒙古语仅见于本页。

26 Shu‘ab-i Panjgāna,f.140b.不过在f.139b,《旭烈兀诸子世系》中倒是称其为“阿合马汗”(Shu’ba-yi Ahmad Khān)。

27 哈菲兹·阿不鲁说:“(泄剌失蒙古长官)塔失忙哥在写给阿合马的公函中称其为“阿合马·阿合”(āqā,蒙古语.意为“兄”),而如此地写出汗的名讳是不合蒙古人的札撒(yāsā)的。”Shahāb al-Dīn‘Abd Allāh Khvāfī(Hāfiz-i Abrū),Jughrāfiyyā-yi Hāfiz-i Abrū,ed.by Sādiq Sajjādī,Tehran:Ayana-yi Mirās,l999,Jeld.2,p.180,p.183.

28 Shu’ab-i Panjgāna.f.3b.

29 Ilker Evrim Binbas,“Structure and Function of the Genealogical Tree in Islamic Historiography(1200—1500)”.Ilker Evrim Binbas & Nurten Kιlιc-Schubel ed.,Horizons of the World:Festschrift for Isbenbike Togan,Istanbul:Ithaki Publishing,2011,pp.493—494.

30 赤坂恒明的观点是:“(抄写者)将各分支的大多数人名用畏吾体蒙古文标注,但其畏吾体蒙古文并非直接用蒙古语记录,而是阿拉伯文中转写,从而讹误较多。”《ジユチ裔诸政権史の研究》,第23页。这里笔者还想另举一例:在塔什干写本中“窝阔台汗及其哈敦肖像与子嗣世系”(Sūrat-i Ukadāy Qān va Khātūn va shu‘ba-yi farzandān)一句所对应的蒙古语被写作:surat Ogedei qan qatun uruγ-ud luγban,一看便知,抄写者是机械将波斯语的“肖像”(Surat)一词转写为回鹘体蒙古语的,这也使我们对抄写者的蒙古语知识产生质疑。不过现存《五族谱》写本中也有少数只有以蒙文拼写的人名,而无波斯语形式的(如f.100a,合不勒条),这点也许可以用我们所能看到这部唯一的《五族谱》写本并非最古老的,而是在16世纪重抄的本子来解释。

31 如《五族谱·合不勒汗世系》中,在其子合丹·把阿都儿(Qādān bahādur)和忽图剌合罕(Qūtūla Qā’ān)后裔中误将表示合丹·把阿都儿之子泰术(Tāyjū)和忽图剌合罕之子(Jūjī-khān)名字的蒙古语各相左偏了一格。Shu‘ab-i Panjgāna,f.102a.

32 Adargin,“阿答児斤,一种”(《秘史》第46节),栗林均编:《『元朝秘史』モンゴル语汉字音訳·傍訳汉语对照语彙》,東北大学東北アジア研究センター2009年版,第18页。陶宗仪:《南村辍耕录》卷一《大元宗室世系》作:“葛赤浑,今阿答里急,其子孙也。”

33 Omer Diler,Ilkhanids:Coinage of the Persian Mongols,Istanbul:Turkuaz Kitapcιlιk,2006.

34 道布:《回鹘式蒙古文献汇编》(蒙古语),民族出版社1983年版,第3页。因原件拓本的图版较为模糊,故表二中将整理者的摹写部分一并列出。

35 Shu‘ab-i Panjgāna,f.117a.

36 Qāshānī,Abū al-Qāsim ibn‘Alī ibn Muhammad,Tārīkh-i Uljāytū,ed.by Mahīn Hambalī,Shirkat instashārāt-i‘ulumī va farhangī,2005,p.33.

37 关于察合台之名在汉文史料中的不同的写法及考证,参看:Paul Pelliot,Notes on Marco Polo.Paris:Imprimerie Nationale,1959,vo1.1,p.25l。

38 Shu’ab-i Panjgāana,f.120a.

39 Catalani Jordanus(Bishop of Columbum),Mirabilia Descpripta Wonders of the East,trans.by Yule,Henry,New York:Cambridge Univ.Press,2010,p.54.

40 如本田実信:《モンゴル時代史研究》第4章,《モンゴル期のペルシア语史料》第22篇《ペルシア语史料解说》,第535—594页;及张长利根据本田文撰写的《波斯文蒙古史文献》,《中国边疆史地研究》(北京)1998年第3期,第85—94页。王一丹《伊朗伊尔汗时期与蒙古史有关的波斯语文献》,以及邱轶皓:《德黑兰访书记(2012.10.1—2013.3.20)》,北京大学国际汉学家研修基地编《国际汉学研究通讯》,第7期,北京大学出版社,2013,第262—274页。

41 Krawulsky,“The Official Dynastic Historiography under the Ilkhāns and the Vizier Rashīd al-Dīn’s Role”,p.41.

42 该评语见陈得芝:《蒙元史研究导论》,第90页。

43 Charles Melville,“The Early Persian Historiography of Anatolia”,Judith Pfeiffer & Sholoh A.Quinn ed.,History and Historiography of Post-Mongol Central Asia and the Middle East:Studies in Honor of John E.Woods,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2006,pp.135-166.

44 穆思妥菲·可疾维尼的作品以《武功纪》(Zafar-nāma)为名,目前通行的两个版本有奥地利科学院影印大英图书馆本和德黑兰出版的整理本。Hamd Allāh Mustaufī,Zafar-nāma,ed.by Nasr Allah Purjawadi & Nasr Allah Rastigar,Tehran & Wein:Iran University Press,1377/1999,2Vo1s.1377/1999,2 Vols.Hamd Allāh Mustaufī,Zafar-nāma,Tehran:Pazhuhashgāh-i‘Ulām-i Insānī va Mutāla‘āt-i Farhangī,2010—2011,Vo1.18,10.

45 此书已由伊朗文学研究所以《诸王史韵:哈即木·札迦吉的史诗》为题分四卷出版。Hakīm Zajjājī,Humāyūn-nāma:Tārīkh-i ManZūm-i Hakīm Zajjājī,ed.by‘Alī Pīrnā,Tehran:Farhangī-yi Zabān va Adāb-i Fārsī,2004,Jeld.3-4;Tehran:Mīrāz-i Maktūb.2011.Jeld.1—2.

46 Дaфmap-u *uлky*a:(《Сочuнeнue,pa*yю*ee cep*ua》):фaкcuмuлemeкcma:npe*ucл.,aннomupo*aннoe o*лa*лeнue,meкcmoлo*uчecкuu кoмменmapuu P.Xa*u-зa*e,Caхнб.M.:Hayкa,1965.

47 IbnShaddādal-Halabī,‘Izzal-DīnMubhmmadb.’Alī.Tā’rīkhal-malikal-zahir(DieGeschichtedesSultansBaibars),ed.A.Hutayt,Wiesbaden,“BibliothecaIslamica”,Vo1.31,1983.Muhyī al-Dīnibn ‘Abdal-Zahir(1223—1292),Tashrīfal-ayyāmwa-al-’usūurfī sīratal-malikal-mansūr.ed.byHaqqaqahuMurādKāmil;Rāja‘AhuMuhammad‘Alīal-Najjār,Cairo:Wizāratal-Thaqāfahwa-al-Irshādal-Qawmī,al-Idārahal-‘Ammahlil-Thaqāfah,1961.Ibn‘Abdal-Zāhir,al-Qādī Muhī al-Dīn,BaybarsIofEgypt(Sīratal-Malikal-Zāhir),ed.andtr.Dr.SyedahFatimaSadeque,Pakistan:OxfordUniversityPress,1956.al-Nuwayrī,Shihāb al-Dīn Ahmad b.‘Abd al-Wahhāb(1279—1333),Nihayat al-arāb fī funūn al-Adāb,Bīrūt:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,2004,35Vo1s.al-Yūnīnī,Qutb al-Dīn Mūsā b.Muhamad,Dhayl mir’at al-zamān fī ta’rīkh al-a'yān,Heyderabad:Dairat al-Ma’arif al-Osmania,1954—61,4Vo1s.Ibn al-Dawādārī,Abu Bakr b.‘Abd Allah,Kanz al-durar wa-jamf al-ghurar,Haarmann,Ulrich,Quellenstudien zur Frühen Mamlukenzeit,Freiburg:Klaus Schwarz Verlag,1970.

48 al-Yūnīnī,Dhayl mir’at al-zamān fī ta’rīkh al-a‘yān,Jeld.2,p.457.

49 Ibn Shaddād al-Halabī,‘Izz al-Dīn Muhmmad b.‘Aiī,Tā’rīkh al-malik al-Zahir(Die Geschichte des Sultans Baibars),ed.A.Hutayt,Wiesbaden,“Bibliotheca Islamica”,Vo1.31,1983,p.78.

50 对《史集》蒙古史部分的分析见爱尔森书。Thomas T.Allsen,Culture and Conquest in Mongol Eurasia,New York:Cambridge University Press,2001.p.85.

51 Shu‘ab-i Panjgāna.f.111b.

52 《史集》,第二卷,第118页,

53 《史集》,第一卷,第2分册,第69—70页,Shu‘ab-i Panjgāna,f.103b.

54 Barthold Spuler,Die Mongolen in Iran:Politik,Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220—1350,Akademie-Verlag edition,1968,pp.109—113,p.382.

55 案,SP=Shu‘ab-i Panjgāna,JT=Jāmi’al-Tavārīkh,TU=Tārīkh-i Uljāytū,ZT=Zubdat al-Tavārīkh.对脱欢·帖木儿的世系有着不同的观点:Spuler列举了斡赤斤后裔和术赤后裔两种说法,而Smith则认为他是术赤之后。今取哈菲兹·阿不鲁《历史精华》中的说法。其父在波斯语史料中被称作:八八·斡兀立(Bābā ughūl),八八·把阿秃儿(Bābā Bahādur)或八八·口温(Bābā Kāūn)。由于《完者都史》和《历史精华》两书种对其世系的记载未完全勘合,故此处予以并列。Hāfiz-i Abrū,Zubdat al-Tavārīkh,ed.by Said Kamāl Hājj Said Javādī.Tehran:Sāzmān-i Chāp va Intashārāt-i Farhang va Arshād Islāmī,2001,Jeld.1,p.65.Qāshānī,Tārīkh-i Uljāytū,p.263.Spuler,Die Mongolen in Iran,p.109,note.14;Smith Jr.,Jahn M.,The History of the Sarādārs Dynasty 1336—1381 A.D.and its Sources,Hague:Mouton,1968,p.93.

56 Ibn-i Bībī,Akhbār-i Salājuqa-i Rūm:bā matn-i kāmil-i Mukhtasar-i Saljūqnāma-i Ibn-Bībī,jāmi‘-i matālib-i tārīkhī-i kitāb-i al-Avāmir al-‘alā’īya fi ‘l-umūr al-‘alā‘īya,Tehran:Kitāb-furūshī-i Tehran,1971,p.364;Anonym,Tārīkh-i Al-i Saljūq dar Anātūlī,Tehrān:Markaz-i Nashr-i Mīrāz-i Maktūb,1999,p.119;Baybars al-Mansūrī,Zubdat al-fakra fī tā‘rīkh al-hajira,p.126.前两种波斯语史料均载其名为Urbanī,阿语史料作Urbay。

57 Nūr Azdarī(863/1464-5),(Ghāzān-nāma-yi ManZūm,ed.Dr.Mahmmūd Mudabbmarī,Tehrān:Mouqufat Dr.Mahmūd Afshar,2005.相关研究可参看:Dr.Muhsin Ja‘farī Mazhab,“Vāpasīn Ilkhān”,Pazūhash-hāī‘Ulūm-i Tārīkh,Tehran:Tehran Univ.,2011,Vo1.3-1,pp.25-34.

58 Shāmī,Nizām al-Dīn,Zafar-nāma Tārikh-i Futūhāt-i Amīr Tīmūr Gūrkānī,ed.by Pināh Simanānī,Tehran:Sāzmān-i Nashr Kitāb Intashārāt-i Bāmdād,1984,p.12.

59 Shu‘ab-i Panjgāna,f.100a.哈剌察儿,见:Shu‘ab-i Panjgāna,f.117.b.

60 Abū al-Fazl Mubārak,Akbar-nāma:Tārīkh-i Gūrkāniyān-i Hind,ed.by Ghulām Rizā Tabātabāyī Majd,Tehran:Anjuman-i Asār va Mafākhir-i Farhangī,2006,Jeld.1,p.123.

61 钟焓:《略论中亚突厥系民族对成吉思汗的尊崇》,载《世界民族》2006年第5期,第59—66页。

62 Quinn,Historical Writing during the Reign of Shah Abbas Ideology,Imitation,and Legitimacy in Safavid Chronicles,p.7.

63 奎因认为,他(哈底·阿合马)将伊斯玛依和伊斯玛依二世与伊利汗不赛因和不赛因驸马相提并论,也许是想进一步拉近萨法维和之前的两个王朝,以及在两位伊斯玛依和两位不赛因的统治之间建立一种平行联系。Sholeh A.Quinn,“The Historiography of Safavid Prefaces”,Safavid Persia:The History and Politics of an Islamic,ed.by Melville,Charles,London;New York:I.B.Tauris,1996,p.8.