中国的西域,地处亚洲腹地和丝绸之路的黄金地段,是世界几大文明交汇的海洋,涌动着多种来源的佛教艺术与文化洪流,由于它独特的地理格局和自然人文环境,以及以几个强国为中心的政治背景,在长期历史发展中形成了符号系统差异、风貌不同的、以语言文学为中心的四大文化圈:

1.以婆罗米字母笈多正体书写的于阗文—和阗塞语文化圈,在和阗巴楚一带流行,属印欧语系东伊朗语支。

2.用阿拉美文字母书写的佉卢文—楼兰语文化圈,在鄯善、尼雅通行。

3.用婆罗米字母斜写体书写的焉耆、龟兹文(吐火罗文)的焉耆、龟兹语文化圈,在焉耆、龟兹王国通用。

4.用粟特文字母书写的回鹘文的回鹘文化圈,在高昌回鹘王国通用,属于阿尔泰语系的突厥语族。

四大文化圈中以作为小乘佛教中心的龟兹古国在语言文字上具有最大的兼容性和多样性,构成一个奇特而神秘的古代文学丛林。

(一)龟兹文

龟兹在4世纪以前,未见使用何种文字的记载。公元1世纪,印度商人把婆罗米文字带到塔里木盆地;公元2世纪时印度僧人带来了梵文佛经;公元3世纪以后,龟兹佛教日益盛行,因而龟兹僧徒学习梵文者愈众。正如4世纪末法显经过鄯善国时所记的那样,“诸国俗人及沙门尽行天竺法,但有精粗。从此西行所经诸国类皆如是。唯国国胡语不同,然出家人皆习天竺书、天竺语”。从两汉至南北朝,龟兹官府文书和民间契约都用汉文。但从4世纪起,龟兹人民已经开始借用婆罗米字母记录本地的语言,于是逐渐形成了所谓乙种方言(龟兹语)的文字。4世纪末已有僧徒用这种文字翻译佛经。此后不仅僧徒用以译经,民间亦渐流行。至6世纪后,官府文书和民间契约,亦采用之,与汉文并行。所以周连宽先生把龟兹文的产生时间定在公元4世纪,是有相当根据的。

又据东初先生之说法:“法国Pe11iot于库车附近发现龟兹语记写的通行证,且其卷中,有玄奘来游此国时国王名字swapnate,据此可知龟兹语,在西历7世纪中叶,尚属通用的语言。”那么,一直到公元7世纪中叶,龟兹文仍是很流行的。

目前,已经发现的龟兹文文献甚多,有《Dharamapada》(《法句经》),《Mahapa rinivana》(《大般涅槃经》),《Nagaropama》(《古城比喻经》),《Karuna pundarika》(《悲华经》),《var nanarhava-yauana》(《佛德赞叹偈》),《Pratimoksa》(《十诵比丘戒本》),《Paytai》(《波夜提》第七十一至第八十五),《Prayayascitika》(《十诵律波逸提》第八十九、第九十),《pna1idesaniya》(《波罗提提舍尼》第一、第二),《Pratityasa mutpada sastra》(《第十二因缘论》),《Smtyupasthana》(《念处》)的断片,《Maitreyasamitinataka》(关于弥勒的剧本),《Nandacaritanataka》(关于难陀的剧本)……季羡林先生曾经说过:“最早的译过来的佛经不是直接根据梵文或巴利文,而是经过中亚和新疆一带今天已经不存在的许多古代语言转译过来的,比如焉耆语和龟兹语等等都是。”因此,在古代东西方文化交流方面,龟兹文作出过重大贡献。

(二)突厥文

我国古文献中曾谈到公元6世纪左右就产生了突厥文,如《周书·突厥传》说:“其字类型。”《北齐书·解律羌传》记载:“代人刘世传……通四夷语,为当时第一。后主命世传作突厥语番涅槃经以遗突厥可汗。”

1889年,俄国考古学会西伯利亚分会的雅德采夫等在鄂尔浑河流域发现了建于公元732年、赞美阙特勤武功的《阙特勤碑》和建于公元735年歌颂比伽可汗的《比伽可汗碑》。碑上刻有汉文、儒尼体突厥文和粟特文三种文字,其中谜一样的儒尼文就是古代突厥文。自此,各国学者开始了对古代突厥文的研究。

古代突厥文是一种音素、音节混合型文字,由38~40个符号组成,一般从右到左横写,因其在外形上与古代日耳曼民族使用的儒尼文相似,所以多称为儒尼突厥文。

古代突厥文如何产生,尚无确切定论,多数研究者认为古代突厥文38个字母中有23个来自阿拉美文,是通过中亚伊兰系民族进入突厥,使之适应突厥语特点。

龟兹石窟中出现古突厥文题记与突厥一度称雄西域有关。《旧唐书·突厥传》说突厥于公元525年灭掉柔然后,“室点密从单于统领十大首领,有兵十万众,往平西域诸胡国,自为可汗,号十姓部落,世统其众”,西破吠哒,东走契丹,北并契骨,威服塞外诸国。其地东自辽海以西,西至西海万里,南自沙漠以北,北至北海五六千里,皆属焉。这时,西突厥统治中心在今库车北,中天山山脉的交通要地和水草丰盛的大裕勒都斯谷地。也就在这时,突厥势力进入龟兹,故而在龟兹石窟中留下题记,为破解古突厥文之谜提供了珍贵的文字资料。

(三)回鹘文

古回鹘文是古回鹘人借用粟特字母创制的一种文字。

9世纪60年代,回鹘由漠北迁至天山以北。唐通七年(公元886年),回鹘新首领仆固俊大败吐蕃大将尚恐热,夺取西州、北庭、轮台、清镇等地,最后以吐鲁番绿洲为中心,以高昌为首府,北庭为度夏陪都,建立了高昌回鹘王国。

高昌回鹘立国之初,国势强盛,疆域辽阔:东起哈密,西至冰达坂(阿克苏北部),南抵焉耆至塔里木北缘、罗布泊等地,与喀喇汗王朝对峙,南面与于阗国隔碛相望,形成了西域三足鼎立的格局。

高昌回鹘建国时,摩尼教已居于统治地位。

回鹘人改宗对本民族文化发展产生了极其深远的影响,它使回鹘这个粗犷尚武的民族接触到一种本身就包含有丰富文化遗产的宗教教理。摩尼教徒们赋予经书非常突出的地位。回鹘最初本无文字,漠北时期采用突厥儒尼文作书面语,仅拥有一种初级的文字体系。西迁之初,儒尼文仍在使用,后逐渐废弃。为了用回鹘语言来翻译摩尼教经文,抄经师们创造了一种新的文字体系,即通常所说的“回鹘文”,它使回鹘人在西域诸民族中荣享书记官的美名。

回鹘文是一种音素文字,字母有18到22个不等,前后期数目有所变化。书写分从右至左横写和从上到下直写两种形式,字体分木刻印刷体与书写体两种。书写体又分楷书和草书,楷书用于写经,草书用于一般文书。回鹘文外观与粟特文无异,区别仅在于不用粟特文中四个表意符号。使用一点或两点作标点符号,用四点表示段落,《牟羽可汗入教记》就用这种文字写成,它绘声绘色,有很强的艺术感染力。

回鹘文中外来词汇很多,漠北早期因游牧生活较为单纯,回鹘语言中词汇不多,且范围狭窄。摩尼教传入后,一批宗教和农业、商业社会的词汇进入回鹘语言。在高昌回鹘人废弃儒尼文改用回鹘文之后,因受当地自汉代以来形成的强烈的汉文化氛围和留居的大批汉人的影响,大量汉语词汇被借入回鹘语言和回鹘文中。回鹘文的大量汉语借词,反映了汉文化对高昌回鹘文化不可磨灭的深远影响,它折射出当地汉文逐步回鹘化的历史。

回鹘文使用范围很广泛,除被用在民间交际中外,还普遍用来翻译佛教、摩尼教、景教和伊斯兰教的经典、祷文、文约、诗歌、故事等。回鹘文对中国古代北方民族的文字产生了很大的影响。契丹小字虽形仿汉字,但读音规则则取自回鹘文;蒙古文也是借用回鹘字母拼写,蒙古文后来又影响了满文。回鹘文在中国中古时期成了多民族语言融合交流和相互借鉴的纽带。

公元9世纪中叶,回鹘发生外患和内乱,一部分回鹘人西迁到龟兹,在这里建立了龟兹回鹘国家。古回鹘人原系游牧民族,进入龟兹后,在当地较发达的文化影响下,逐渐舍弃游牧生活,转入定居的城市和农业区生活。这样,随着社会政治、经济方式的发展,回鹘文作为回鹘文化的一个组成部分,起着越来越大的作用。

回鹘文的繁荣还和佛教的盛行密切相关。古回鹘人在西迁以前虽然已有接触佛教的迹象,但是其全面接受佛教文化还是西迁进入新疆以后的事。

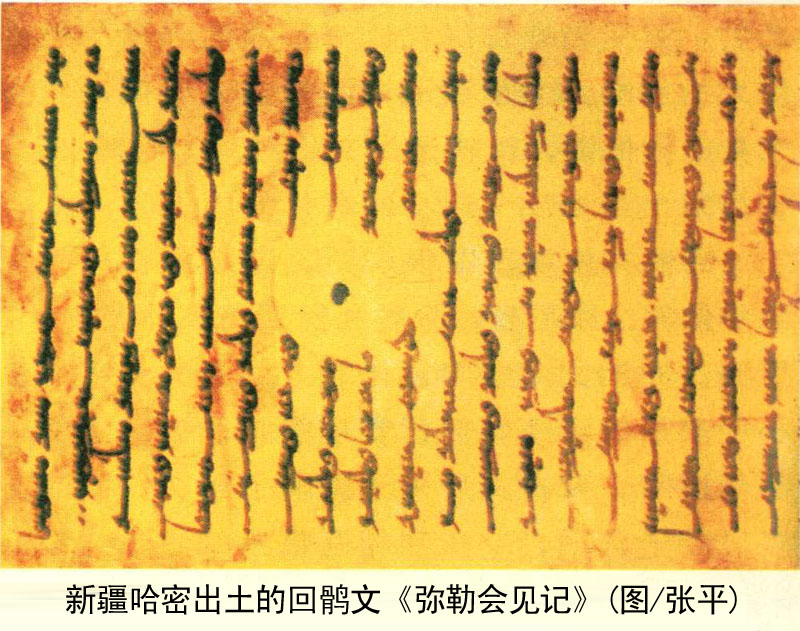

古回鹘人为了更好地接受了佛教文化,就用回鹘文翻译了大量佛经。这种回鹘文佛经有两个来源:一是译自当地的古代语言,即龟兹语或焉耆语;另一种译自汉文。我们现在将主要回鹘文佛经列举如下:《金光明最胜王经》《俱舍论安慧实义疏》《妙法莲华经》《八阳神咒经》《华严经》《阿弥陀罗尼经》《大云清雨经》《弥勒会见经》《佛顶尊胜陀罗尼经》《大云清雨经》《大方便佛报恩经》《慈悲道场忏法》《金刚经》《十方平安经》《七星经》《无量寿经》《圣一切如来顶髻中出伞盖佛母余无敌总特》《般若波罗密多心经》《十业道佛譬喻经》《玄奘传》,以及大量关于本生、譬喻的故事等。回鹘文《金光明最胜王经》的跋文中有如下一段话:“后学的别失八里人僧古萨里又从汉语译为突厥语。”说明大量的回鹘文佛经是从汉文佛典中译过来的。

回鹘人除了通过翻译与印刷佛经来大做佛事功德外,还出钱捐建石窟寺庙,塑造佛像,绘制壁画,同时画出施主的肖像,写出施主的名字或官衔。在龟兹石窟中出现了许多的回鹘文题名或题记。如库木吐拉石窟79号窟前壁窟门北侧画有四躯供养人跪像,像高67厘米,着回鹘装,计两男两女,另附一身童子像。第一身为男像,榜题字迹已不清;第二身为女像,汉文榜题为:“颉里思力公主”,旁并书一行回鹘文;第三身为男像,汉文榜题是:“同生阿兄弥希鹘帝嘞”,旁并书一行回鹘文;第四身为女像,汉文榜题为“新妇颉里公主”,旁并书回鹘文一行。又如库木吐拉石窟42号窟的右壁有回鹘文题记八行,这些均为研究古回鹘文字提供了珍贵的资料。

(四)汉文

汉文传入新疆的时间很早。在楼兰废墟里曾发现过《战国策》残卷,用汉隶书写,可能是在公元2世纪写成的。在罗布泊北面也找到过一些残卷,上面有“泰始六年(公元270年)”“永嘉六年(公元312年)”等字样。在吐鲁番发现的古代汉文文书更多,吐峪沟发现过西晋元康六年(公元296年)写的《诸佛要集经》,西晋时期写的《道行般若经》卷九的断片,六朝抄本旧注《孙子》(《谋功行篇》),唐抄本《论语孔子传》(《子路宪问》),唐抄本《春秋左氏传》,唐抄本《神农本草》等。在库车发现过西凉建初七年(公元411年)写的《妙法莲华经》,六朝写的《妙法莲华经》《般若经·四摄品》《金光明经》和《摩诃般若波罗密经》。

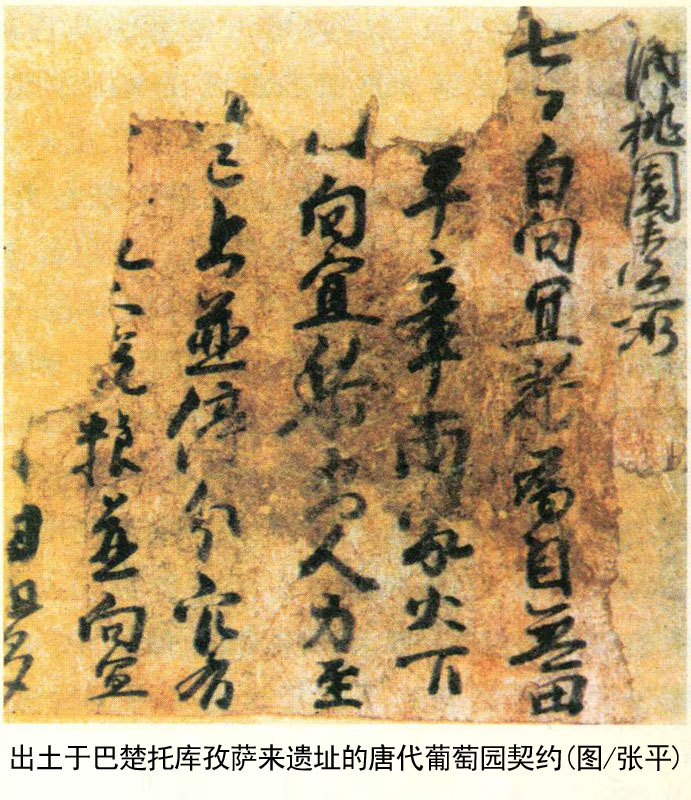

考古学家黄文弼先生在龟兹地区的古城遗址中也发现过不少汉文文字,如在沙雅西北通古斯巴什旧城中发现《李明达借粮契》残纸,所书年代为唐大历十五年四月十二日。大历为唐代宗年号,大历仅十四年,十五年应是唐德宗建中元年(公元780年),说明困守飞地的龟兹人不知道中原年号已改。又有《白苏毕梨领屯米状》,书于唐大历十四年(公元779上)三月二十三日。还有《将军妣闰奴烽子钱》残纸,亦为丙午年,不记年号。据考唐代宗永泰二年(公元766年)为丙午年,唐敬宗宝历二年(公元826年)亦为丙午年,唐僖宗光启二年(公元886年)为唐朝最后一个丙午年。究竟是哪一个丙午年?已难考定。但妣闰奴显然不是汉人,而是龟兹将军,其支付烽子钱(烽燧士兵的饷银)的文件也用汉文,可见即使在唐朝末年,汉文仍通行于龟兹军政衙署之间。

据有关专家考证,龟兹从西汉起至南北朝,官府文书和民间契约都用汉文,甚至在龟兹文产生以后,也是龟兹文与汉文并用的。这就是说,龟兹文未产生以前,龟兹国内无论官方或民间,都以汉文为其国家文字,而自龟兹文产生以后,汉文仍与龟兹文一起作为龟兹国的通用文字。汉文传入龟兹,和龟兹与中原地区的经济、政治、文化上的联系密切相关。

在西汉后期,龟兹与中原汉王朝的关系更为密切,龟兹受中原汉文化的影响是如此之深,以至于遭到西域其他国家的嫉妒与讥笑。如绛宾王的儿子取名丞德,这是一个地道的汉名,“丞”通“承”,“德”意为恩德、感德的意思,丞德即指承受着汉王朝的恩德,故而他自愿称“汉外孙”,表示要世世代代与汉王朝友好下去。这些都说明,当时的龟兹国内一定亦习用汉语。

在龟兹石窟岩壁上留下的古文字中,汉文为最多。以克孜尔石窟为例,第43号窟正壁佛龛内有二条题记,其一为自左向右阴刻“寂然而静”四字,其二为竖刻四行,自左至右分别是“□□□□五月廿日”“燕人法虚□□”“燕人乌什哈达”“富绅”。右甬穹庐顶右下部刻有“惠灯 坚行 法行 到此”八字,左通道穹庐顶左下部刻有“坚行 法兴”四字。东壁也有二条题记,其一为上下刻“宁郡”两字,其二为自左向右刻“□山弟子书”。第93号窟前壁下刻“来俊庭”三字。第105号窟西壁的题记共8行,即“吾三日款行入山”“忽耳入山泉”“ □□躅处”“圣肃不可”“安定□独山”“ □官王进”“四月十三日”“礼拜”。北壁亦有题记4行,即“开元十四年四月”“十四日”“ □□□□ ”“礼拜”。第111号窟西壁有题记3行,即“鹰□□□”“僧达磨到此”“礼拜遏□□□”。后壁门东上又刻有“达磨”两字。第145号窟西壁坐佛下题“明秀”两字。第220号窟北壁小龛内刻字两行□□□,即“天宝十三载十一月五日”“礼拜”。东壁题记残存4字,即“大历四月”。第222号窟东壁刻有“贞元十年”4字。如此众多的汉文题记、题名留在古代石窟的岩壁上绝非偶然,它反映了古代龟兹石窟曾经在多么大的程度上受到过中原汉文化的影响。

丝绸之路敦煌研究/王功恪,王建林编著.-重庆:重庆出版社,2007. ;