到了库车而不逛巴扎,就不能尽得龟兹古国乡土风光之妙。

巴扎,维吾尔语的意思就是集市,库车巴扎是人文地理、民族风情的缩影,称得上是塞外“清明上河图”。

库车的巴扎名扬西域,在南疆的五十多个县市中颇负盛名。清末《新疆图志》中专门提到库车“巴扎之盛,一如温宿”。在清末,温宿府就在南疆重镇阿克苏,库车巴扎可以与府治重镇比肩,可以想象其名气之大。巴扎是新疆绿洲文化的“名片”,谁想了解新疆,就应该去巴扎。谁想认识库车,更应该去巴扎。在那里,可以领略到它那许许多多妙不可言的新奇处,还可以亲切地感受到龟兹古国血脉相传的真实历史。

库车分新老二城,新城在老城之东,街道呈规整棋盘形,有的街还分上下道;道侧绿树婆娑,街心花木繁茂、幽雅、干净、美观、明朗。巴扎的起点就在新城巴扎大院,由此可以直到老城的西头,最热闹时可绵延数里之遥,好像是通往龟兹古老历史的长廊。

说不清道不明库车的巴扎从什么时候开始,是否可延伸到龟兹王绛宾娶解忧公主女儿弟史为妻,汉安西都护府迁至延城或者更久远的年代。

根据库车维吾尔族老人的回忆,在他们小的时候,库车老街上,除了维、汉、回各族人的商店、作坊以外,还有英国人商店约四十多家,俄国人商店五六十家,此外,土耳其、印度等国的商人也在巴扎上收购过皮毛、棉花和药材等土特产。

巴扎是库车各族人民的民间博览会和交易会。库车人自豪地说:“库车在巴扎上除了‘鸡奶子’找不到,要什么有什么。”《宋史》中有两句谈到古代龟兹“市井”的话:“国城有市井而无钱货,以花蕊布博易”。那就是说,除了丝绸商人带的中外货币之外,龟兹本地没有货币;当地人在“市井”买卖时,是以棉布作为流通媒介,由此可见库车巴扎历史之悠久。在库车巴扎可以观看维吾尔古老民间贸易的众生百态的锦图:有自制木器的老人,有闪烁着龟兹古国色彩的手工铜器,有继承古老纺织品历史的艾丽丝绸,有展现龟兹石窟图案的手工刺绣,还有龟兹画家后代的彩绘匠人。

有的小巷,被理发业全盘割据,任凭街上人声鼎沸,这条巷子里的一对对师傅与顾客却凝神屏息好像喧闹大海中的一角无风的小港。在一个大院子里,挤满了各种大小牲畜,“哞哞”“咩咩”之声不绝,那是专门的牲畜巴扎。

(一)烤羊羔肉

还未走进巴扎就远远闻到梭梭柴烤羊肉串洋葱混合孜然的香气飘了过来,你会被这种独特的异香熏醉。到库车的旅游者,大多会被这种最闻名新疆的鲜嫩库车羊羔肉烤成的羊肉串惹得垂涎欲滴。

(二)馕中之王

和烤羊肉摊子在一起的还有卖烤包子、炸锞子、肉馕和馕圈的。说起库车的馕也是远近闻名。库车的馕十分特别,大而薄,直径足有一米左右,称得上是“馕中之王”。在老街每条街道都有一两家打馕世家和固定馕坑,专门为本片区老乡打馕。一家人打一次馕可以吃一个礼拜。未吃过馕的人一定要品尝一下,刚出灶的馕香极了。南疆民间流行一种说法:“最好的工作是放羊,最好的休息是呼朗(睡觉之意),最好吃的饭是馕。”库车老街馕坑的炭火永远是火红不熄的。

馕的制作看似简单,实际上从制作炉灶到制成馕,要经过既费事且讲究的制作工序。先是要在平坦的地方用潮湿的沙土拍打出一具馕炉模型,形状如倒扣在地上的水缸,大小根据需要酌定。然后,将碾成细末的硝碱按比例与黏土混合,揉成泥团备用。模具上泥时由四周底围开始,底边留有一处通风口,由下而上。硝碱的厚薄适中均匀,硝碱稍厚,烤制的馕会外糊里生,反之,烤出的馕十分干硬。馕炉顶部留有圆形炉口,硝碱贴毕以沙土围护,以馕炉为中心,垒筑一个方形土台,待稍干后,由通风口及炉口将沙土模具掏尽。烤馕时将炉内干柴烧至成灰炭,炉壁上均匀喷洒盐水,温度合适时将馕面贴于炉壁,通常馕炉一次可以烤制出70公斤馕。走在乡间,常看到几户人家的主妇聚到馕炉前,此刻,一座馕炉便成为沟通邻里情感的场所,同时,又能节省不少柴火。

馕炉究竟可以烤出多少种馕,全凭烤馕者的经验和需要。同一座馕炉既可以烤制出直径50厘米的“艾曼克”馕,也可以烤出杯口大小的“托卡西”馕;馕的厚度从不足一厘米到厚达六厘米不等,大小悬殊,形状各异;既有用发酵的面制成的馕,也有用不经发酵的面干薄后直接烤制成的馕。制馕的作料有鸡蛋、清油、牛奶、洋葱末、芝麻等;馕的味道分甜、咸、淡三种,此外还有加进肉馅的“阔西”馕,这种馕与古代的烧饼可能是同一类品种。

人们常年食用的是那种淡味的素馕,我曾细心观察过烤制过程。制作这种馕时,用手将馕面四周拍打出隆起的轮廓,然后用一种叫“推克库其”的炊具在面饼上戳印出带有花纹的气孔,密布的气孔使贴在炉壁上的馕受热均匀,不致产生气泡,而留在馕上的花纹,又增添了几分美感。

各种式样的馕在生活中也有不同用途,细分起来,有家用馕、商品馕、待客馕、旅行馕,系列化的馕不仅表现馕的实用性,也反映出新疆少数民族传统的习俗。

馕还是新疆少数民族最主要的礼仪食品,按维吾尔族的婚礼习俗,在正式举行婚礼之前,要在女方家举行由亲属参加的“尼卡”仪式。仪式上备有一碗咸水,新郎、新娘要同时吃下沾有盐水的馕,它象征着青年男女新生活的开始,预示着从此吉祥幸福、白头偕老。朴素简单的“尼卡”仪式让人联想到,馕,这种生活最基本的食品,蕴涵着人生美好的愿望。

胡饼,这个对历史上北方少数民族食品的泛称,在今天已经失去意义;馕,才是胡饼的真身,它也应该堂而皇之地列入饮食文化。(据尚昌平《走读新疆》)

(三)库车小刀

巴扎上有各种小百货、小五金和手工艺品。手工艺品中享有盛名的是库车小刀。这种雕花小刀由精钢锻制,刀身经特殊淬火处理,研磨抛光,晶莹闪烁,不起锈斑;刀柄尾端锻成鸽头、鹰头、双鹰头、鱼尾形等多种形态,通体用角、骨、铜、银、宝石、彩色有机玻璃镶嵌,组成美丽的图案。刀鞘为皮制或铜制,嵌以铜丝、银丝、红蓝宝石颗粒,并雕以花纹。小刀古朴典雅,民族色彩浓郁。民国年间,谢彬在《新疆游记》中曾赞誉库车小刀道:“其刃短而窄……置映日光中,隐风波涛纹,若连云细,或雪花片。片作旋舞形。吹之有声,断铁削木,不缺不卷。”库车小刀继承了从两千多年前就开始了的龟兹古国冶铸工艺,不仅刀刃锋利,而且装潢美观。据说库车从古代传下来铸刀之法“……取熟铁数十斤,截作小方形,和白矾锻作铁片,埋马屎中数日,取出再炼之,数十次,阅半载,始成一器”。到库车旅游的人,谁不想买几把经库车工匠精心加工、具有实用与美学双重价值的小刀作为收藏珍品。

(四)库车巴扎

在库车老街,巴扎与古老店铺门面毗邻,长街与小巷相连,小车小摊,五行八作,分门别类,以类相聚,划地为区,各占一隅。有的小巷,专门是卖帽子的,比新城百货大楼的帽子部花色更齐全,一眼望去,琳琅满目,其中不少是具有龟兹风格的品种。

铁匠世家艾孜家是祖传十三代的铁匠铺,他是赶集的农民信得过的手艺人。从早到晚,他家炉火通红,锤声叮当。据说这个铁匠家族已经有1000多年的历史,今在库车老街一共有十几个打铁传人。麦芒初黄,开始打镰刀,等到老乡们头顶烈日割麦时,转手打制刨地挖渠的砍土曼。他们打出的镰刀,手艺之精妙,全凭灵气与感觉,无法言传,每一双不同的手都有一把不同的镰刀。身强力壮的汉子,喜欢用大弯镰,这种镰刀呈抛物线形,可以让用镰人的性情和气力发挥到极致,大开大合地干活,一下搂一大把麦子,“嚓”的一声,割倒一大拢;个子矮的人喜欢蹲着干活,镰刀小巧,一下子搂一小把麦子,几乎能数清自家地里长了多少棵麦子;妇女喜欢用耳环一样精巧的弯弯的镰刀,她们在劳动时也不忘维吾尔女性爱美的传统。

吐尔迪家以自己家族古老的传统自豪,在每一把镰刀上都留有自己月牙形的指甲印记,打在不易磨损的镰刀臂弯处。过去三五十年,甚至一二百年,他们都能认出自己家族打制的镰刀,他们一代接一代传递着龟兹古老的铸铁锻镰历史的记忆。

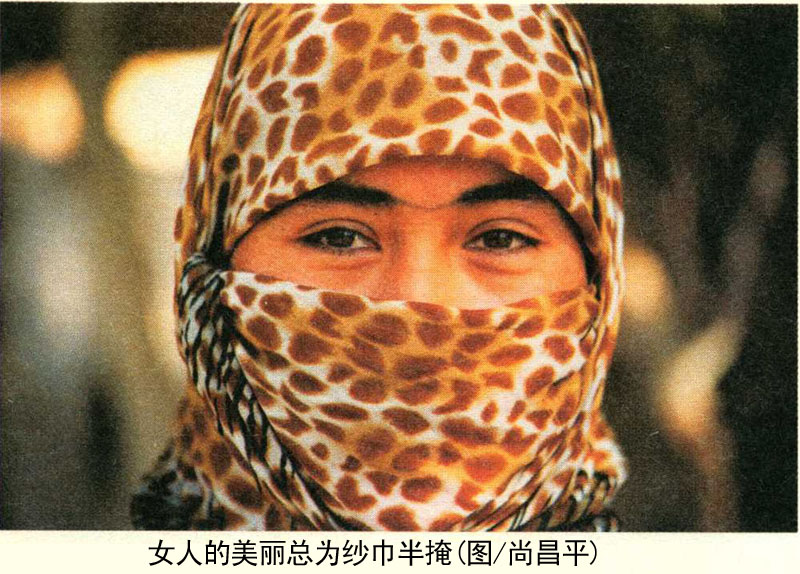

库车巴扎可真是无所不有,最令人新奇的是能看到不知哪个年代遗传下来的自制物品——土肥皂、雪花凉、各类手抄的古兰文书,土陶罐……说不定什么时候你会出人意料地遇上被谁家珍藏了上千年的又一部《鲍尔古本》。卖土肥皂的姑娘妩媚动人,把她奶奶制造的丑陋不堪的土肥皂卖得十分走俏。用土法制造雪花凉的巴郎看上去只有十三四岁,但他掌握的古老制冰技术像他爷爷一样娴熟。在巴扎上还可以看到如花似玉的农村小姑娘,把一张绣着库车传统花卉的方巾铺在地上,上面摆放着些晶莹闪亮、珠光宝气的“镶钻石”耳环和造型精巧的戒指、项链等首饰,这都是她们奶奶、妈妈利用彩色透明的牙刷之类的废料,用精巧的手工做成的。维吾尔姑娘爱美,库车的女孩尤其爱美,所以这些展示了龟兹古典美的手工艺品经常是巴扎市场上深受欢迎的热销货。

库车星期五的巴扎,对四乡的农民来说是聚会的节日,老人、妇女、孩子们都盼着每个巴扎日一家人进城,欣赏巴扎风光,吃点在村里吃不到的东西,买些城里的新鲜玩意。这对到库车来旅游的人,更是难得看到的胜景。

出了巴扎,最好能坐上驴车到龟兹古渡大桥去,那里可以看到从古到今日夜奔流的龟兹川水。大桥下停满了驴车、马车,老人、女人、孩子们被安排在大桥下阴凉处照看驴车,津津有味地吃着从巴扎上买来的烤包子、冰棒、爆米花,等着男人们和长辈们做完生意回去。一幅多么生动的库车世俗风情画。

这是一条流过历史的河流,为人们留下很多古老的传说故事,而最精辟的章节往往发生在人来人往的渡口。在没有桥梁的年代,河上只有舟楫摆渡,自然,也有赤足蹚河的行人。渡口上流传着国王和大臣的故事,也有兵卒和商旅的故事。自古以来,库车人以龟兹古渡作为城乡的分野。最早的贸易集市出现在古渡口,作为集市场地,每年的春冬之交都会有集市贸易在河滩形成,库车河滩半年流水、半年人流穿梭的景象至今保留。也许,生活在沙漠边缘绿洲上的库车人选择渡口作为集市场地,与他们逐水草而居的习惯不无关系,而古渡口又是连接城乡的必经之地。最终,在渡口上形成了定期的巴扎日,即每周的星期五,这一天,龟兹古渡格外繁华。尽管,平日里也有零散的游人光顾。

女人们卸空驮载土特产的毛驴车,然后像解甲的战士一样在渡口稍作休息,开始了她们一天的商业活动;男人们则在另一旁围观斗鸡、斗狗,直至天黑。渡口集市贸易的形成与库车女性是分不开的,商业在库车并不是男人们擅长的。渡口连接着库车女性的生活,那是一种在人群中流动的生活,是家庭向社会的延伸,是人与人之间相连的桥。渡口上的女人学会了经商贸易,学会了掌握自己的命运,让男人习惯于她们的生活方式,明白要想过得好,女人的肩膀和头脑是可以相信的。库车的女人们开始在渡口经营自己的生活,女人们在这里揣摩消费者的心理,让那些采用传统手工艺生产的男人懂得了创新。兴许,巴扎上女人的审美观比男人更敏感,女性化观念融入了巴扎,让库车女人拥有了更大的自由空间。她们已经不再是单纯陪着自己的丈夫和孩子逛巴扎,而是在巴扎里寻找自己的位置,谋求在巴扎上立足,在巴扎上开辟新的生活。谁能相信,这一切在古老的渡口悄然地发生着。库车女人把巴扎当成自家耕耘的田地、放牧的草场,精心地经营着。

据说有一对老年夫妇年轻时就是在巴扎相识的,以后的每个巴扎日他们都要来这儿重温他们的幸福时光。赶巴扎的人来时都带着兴奋的眼神,回去时带着满意的目光,可能这就是他们生命幸福的真谛。

馕

馕在古代就是新疆居民的主食,流入中原被称作“胡饼”。北魏贾思勰记述了烧饼的制作方法,这种烧饼应为烤制的素饼,即今天新疆地区的馕。

丝绸之路敦煌研究/王功恪,王建林编著.-重庆:重庆出版社,2007. ;