1962年“伊塔事件”爆发,大批边民外逃,伊宁动乱,新疆局势动荡,兵团奉命进行“三代”(代耕、代管、代牧),稳定了局势,沿边境建起国营农场带,构筑了国防战略屏障,毛主席接到报告后,高兴地说:“新疆军区生产建设兵团有了情况能打仗,我看有希望。”①西北局第一书记刘澜涛同志到新疆看了生产建设兵团农场条田平坦,林带成网,渠道纵横,道路通畅,农林牧渔结合,机械化水平高,特别是劳武结合,寓兵于农,他认为这个办法很好,值得在西北地区推广,1965年8月,中共中央西北局做出《关于加速发展农业生产建设兵团的决定》。《决定》指出:“大力发展农业生产是西北地区全党的一项迫切而艰巨的任务。除办好人民公社集体经济外,还必须积极发展全民所有制的国营农场,以迅速增加粮食产量。”《决定》强调指出:“西北其他各省区,要认真地,因地制宜地学习和推广新疆生产建设兵团的成功经验,尽快地把农建师建立和壮大起来。”于是西北各省先后组团由领导带队,来新疆兵团参观,积极组建农业生产建设师。

一、甘肃省河西走廊垦区

早在1963年年底,甘肃省委就作出决定:加速开发河西走廊,在该地区建立新疆生产兵团式的国营农场。邀请农垦部副部长、兵团副政委张仲瀚进行指导,踏勘河西走廊地区。经西北局批准,按生产建设兵团农业师的建制序列成立农业建设十一师,省政府将1953年建立的国营机械化农场及以后相继建立的国营敦煌棉花农场、安西农场、张掖农场、八一农场等22个地方国营农场、2个牧场,划交农建十一师管辖。任命省委副书记李龙九兼第一政委,来自新疆生产兵团的老八路李正肃、张兴汉分别任师长和政委,并调178名干部到农十一师。同时支援种子和粮食500多万斤及部分农机具。“兵团模式”在这里显出优势:原来零散耕地改建成适合机耕的大条田;挖渠排碱、竖井排灌等先进方法,用来开发盐碱地;兵团重科技、重水利、重基础设施的方针,很快改变了河西走廊小农场的面貌。兵团组织化程度高,重视思想政治工作的优势,也带到了农建十一师。“文革”前,该师已建成8个团场、2个牧场、1个工程团,文教、卫生、商业、工副业已配套,现代化农场已初具雏形。并筹建了黄羊镇糖厂、嘉峪关水泥厂、嘉峪关氮肥厂、祁连山制药厂等师属独立工矿企业。农建十一师集中开发了酒泉以西各场。有复员转业军人5500余人,支边青年2.8万余人;全师总人口4.4万余人,其中职工3.38万余人。

1969年划归兰州军区生产建设兵团领导,集中开发了张掖以东各场。到1975年重归甘肃省人民政府管辖。1984年拥有国营农场20个,有土地591万亩,其中耕地59.5万亩,草原265.5万亩。河西走廊扼中西交通咽喉,曾是汉唐屯田重地。这里海拔高,日照长,降雨少,属沙漠性大陆气候。但这里有石羊河、黑河、疏勒河三大水系56条河流可供灌溉,且土地资源充足,适于农牧业生产发展。主要作物有小麦、啤酒花、大麦、玉米、大豆、蚕豆、黑瓜子、棉花、甜菜、红花、西瓜、白兰瓜、黄河蜜瓜、向日葵、黄花菜等。白兰瓜、黑瓜子在国际市场受到欢迎。畜牧业有养牛、羊、猪、鹿、禽等。

有工矿企业88个,商业网点151个。祁连山、河西走廊有丰富的矿产资源,农垦系统建立了一批工矿企业,生产30多种产品,主要有:石棉、硫磺,石英砂,锰矿石、钨砂、原煤、芒硝、硅铁以及小水泥、化肥、药品、饮料、食品等。其中钨矿砂品位高,质量好,远销国外。

1984年工农业生产总值8777万元,其中工业产值占52%。到2005年共有农场16个、工矿企业63个、商业企业27个。人口96646人,其中职工29970人。耕地面积42846公顷(642960亩)。

工农业总产值72033万元,其中第一产业24665万元,占生产总值34.2%;第二产业40965万元,占生产总值56.9%;第三产业6403万元,占生产总值8.9%。

农场和工商企业,主要分布在河西走廊的酒泉、张掖、武威三个地区。农垦战线上的干部和职工为河西走廊的开发建设、繁荣昌盛以及保护古“丝绸之路”的畅通,做出了重要贡献。

二、宁夏垦区

1950年4月,西北军政委员会根据毛泽东主席“军队要成为战斗队,工作队,生产队”的指示,决定将所属的部分部队转为生产队,创建国营农场。经考察,确定在宁夏灵武县山水沟滩建场。12月1日,灵武农场在县城内一座28孔窑洞的旧军营内正式成立,调宁夏军区后勤部副政委高宜之任场长。

国民党第81军于1949年9月19日在中卫县和平起义后,改编为中国人民解放军西北独立第二军,马敦信任军长。除一团担任剿匪任务外,三个团在中卫县城北开荒15718亩,还帮助政府挖渠30多公里。1950年11月,独二军奉命与陕北独立一师二团合编为解放军独立第一师,师长马敦信,政治委员张建刚。

1952年2月,毛泽东主席发布命令:“批准中国人民解放军西北军区独立一师转为中国人民解放军农业建设第一师,将光荣的祖国经济建设任务赋予你们。”西北农学院60多位师生在西大滩进行了一个月的勘测和设计,定名为农建一师国营平罗机械农场,下设三个分场。决定1952年8月1日为建场纪念日。1955年10月改建为3个独立核算的前进一场、前进二场和前进三场。

1954年7月,宁夏省国营机械农场管理局成立。所辖巴浪湖农场、连湖农场、暖泉农场、芦花台农场先后成立。1959年又相继建立了渠口堡农场和平吉堡农场。1965年11月3日,按新疆生产建设兵团农业师序列,农建十三师正式成立。师部驻银川新市区方家园,师长由新疆生产建设兵团调来的老八路刘奇功同志担任,管辖原农垦局所属沿贺兰山东麓一线的平吉堡一二场、陈家圈牧场、暖泉一二场、前进一二三场和自治区农科所的南梁畜牧试验场。分别将平吉堡、暖泉、前进、南梁农场改编为农建十三师一团、二团、三团和五团。将10月新建的黄羊滩农场改编为四团,将陈家圈牧场编为师良种繁育场。此后又先后接管银川糖厂、银川灰砂砖厂,组建农垦职工医院、西干渠管理处、建筑工程队、汽车运输队、商业批发转运站等。

农建十三师建立后,推广生产建设兵团的经验,大力营造农田防护林,提高机械开荒、平田、中耕、收获等作业水平,发展工业、建筑业、商业、运输业等综合经营。

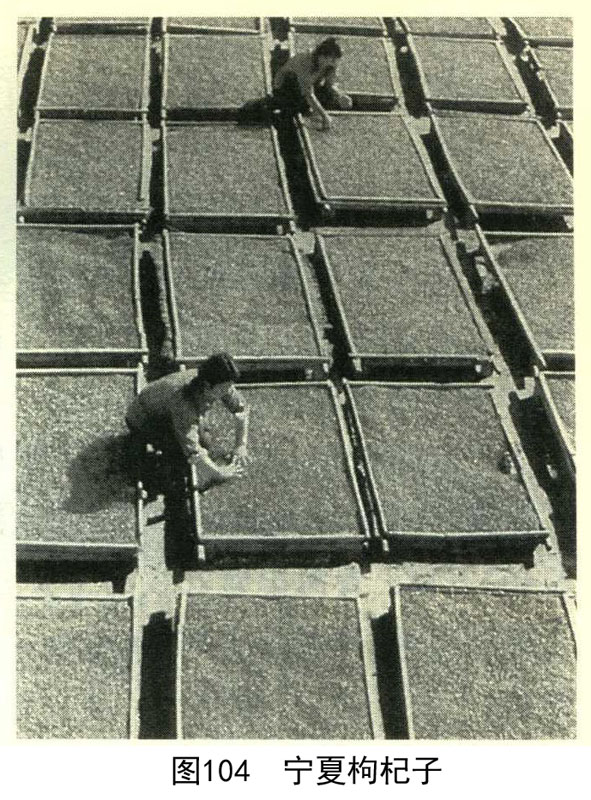

1969年划归兰州军区生产建设兵团领导,到1975年重归宁夏回族自治区人民政府领导。至1984年拥有国营农场14个,耕地45万亩,主要分布于贺兰山下的河套平原。这里夏季少酷暑,冬季漫长,气候干燥,日照充足。宁夏平原引黄灌溉已有两千年历史,从秦代开始,修有秦渠、汉渠和唐代的唐徕渠。在河套平原上,渠道纵横,林木成行,灌溉系统发达,素有“塞上江南,鱼米之乡”的美称。灌区内11个农场盛产优质大米,垦区所产滩羊裘皮和枸杞闻名全国。西瓜、苹果及啤酒花品质优良,远销香港及京沪等地。垦区有工厂60个,其中啤酒厂、糖厂在自治区占有重要地位,白糖、啤酒和牛奶产量,均居自治区首位。

1984年工农业生产总值1.08亿元,其中工业占57%。2005年宁夏垦区共有农场18个,耕地面积38376公顷(575640亩);有工业企业34个,商业企业15个。人口101527人,其中职工29970人。

工农业生产总值:64828万元。其中,第一产业31514万元,占48.6%;第二产业19815万元,占30.6%;第三产业13499万元,占20.8%。生产发展较快。

三、青海垦区

经西北局批准,1965年青海省委决定:按新疆生产建设兵团农业师的建制序列成立农业建设十二师。师长由生产建设兵团原农一师副师长郑昌茂同志担任。1969年兰州军区生产建设兵团成立,该师划归兰州生产建设兵团领导,1975年兰州生产兵团撤销,该师回归青海省人民政府领导。

到1984年青海垦区拥有国营农牧场16个,多以牧业为主,有耕地25万亩,草原462万亩。青海国营农牧场主要分布于青海湖沿岸和青南农牧区。此地是高原大陆性气候,海拔在2800米以上。昼夜温差大,日照长,适于小麦、青稞、油菜等作物,一年一熟,产量较高。盛产牦牛、牦牛肉、山羊、山羊绒、骆驼和驼绒以及紫羔皮、野狐皮、猞猁皮等名贵产品,还有被称为“青海三宝”的鹿茸、麝香和冬虫夏草。此外,还出产红花、大黄、黄芪等名贵药材。农业以粮油为主,特别盛产油菜籽,品质优良,一般年景垦区产油菜籽在2000万斤上下,占全省油菜籽产量约1/3左右。工业以建筑、建材、副食品加工、机修以及芒硝、煤炭等采矿业为主。

1984年工农业总产值2677万元,其中工矿业产值占23%。到2005年,青海垦区共有农场19个,商业企业1个,拥有耕地面积14791公顷(221865亩)。人口37882人,职工6749人。

工农业总产值9116万元,其中第一产业7126万元,占78%;第二产业1065万元,占11.7%;第三产业922万元,占10.1%。

青海湖是我国最大的咸水内陆湖。渔业资源丰富,环湖四周,牧草丰茂,是我国优质天然牧场之一。垦区的国营农牧场分布其间。还可看到隋代在此屯田的遗迹。

四、陕西垦区

1965年经西北局批准,陕西省委决定,按新疆生产建设兵团农业师的建制序列成立农业生产建设十四师。1969年划归兰州军区生产建设兵团领导,1975年重归陕西省人民政府管辖。

到1984年陕西垦区拥有国营农场19个,工业企业35个,商业企业及网点79个。占有土地74万亩,其中耕地33万亩。

垦区分布在四个地区:

1.关中东部:有农场和工厂各五个。三门峡库区有农场三个,位于“八百里秦川”东部,地势平坦、土壤肥沃、气候温和、适于农业生产,耕地面积占全省国营农场总面积的83.4%,盛产小麦、棉花、花生、油菜等。工业有纺织,造纸,水泥等行业。

2.西安市郊有五个农牧场、三个工厂,主要生产蛋、奶、禽、果和罐头等食品,是西安市副食品重要供应基地。西安,古称长安,是我国历史悠久的古都,是丝绸之路的东部起点。陕西农垦职工,热爱祖国、热爱家乡,更热爱家乡的历史名城。在新的历史时期,陕西农垦战线上的职工,决心更好地为古都服务,使它更加繁荣昌盛。

3.榆林地区位于毛乌素大沙漠南沿,有农场六个。这里风沙大,无霜期短,自然条件很差。但经过农垦职工连续多年植树种草,固沙造田,自然条件发生了很大变化。农场盛产水稻、玉米和高粱。所养榆林滩羊久负盛名。

4.延安地区南泥湾农场。抗日时期,国民党对陕甘宁边区、对延安进行经济封锁,共产党、八路军和边区人民遇到很大的困难。毛主席号召八路军和边区人民“自己动手、丰衣足食”,王震将军率领359旅在南泥湾开荒种田,养猪养羊,办工厂,搞商业,取得了巨大成绩,为全军作出了榜样。现在的南泥湾农场,就是在南泥湾大生产的基础上建起来的。以粮、油、菜、药为主,并发展牛、羊、禽等牧业和工商业。

1984年,全垦区工农业生产总值8023万元,其中工业占52%。到2005年陕西垦区有国营农场11个,耕地面积12266公顷,工业企业22个,商业63个。人口41242人,其中职工12537人。

工农业总产值11474万元,其中第一产业产值8505万元,占生产总值74.1%;第二产业产值1765万元,占15.4%;第三产业产值1204万元,占10.5%。

①《新疆维吾尔自治区概况》,1985年版。

丝绸之路屯垦研究/赵予征.-乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010 ;