《唐开元廿九年(741)西州高昌县给田簿》,共64件。

这64件给田文书据池田温氏录文移录,但由于印刷条件,文书上原有的特殊标志无法标出,而这些特殊标志,又是理解文书本身和有关的制度必不可缺少的。因此,只能在注释中加以说明。

文书在“给某某充”一句之末,也就是在“充”字之下都有朱书“泰”字或“天”字;在这一批语之上有朱书的“昌”或“戎”或“西”或“城”或“尚”或“顺”或“大”或“归”等字;在受田者姓名的右侧和给田段亩的右侧,绝大多数有朱点。西嶋定生氏在他的《中国经济史研究》第二部第四章第二节指出:

如果认为在下边所记载的泰、天两个字是在文书制成后作调查或者核对的人的简略签字,他们可能是县衙的官吏,但是还没有找到合适的人名。

西嶋氏的意见是对的。我还可提出补充的意见“作调查或者核对的人”就是县官府的勾官。据《唐六典》卷303“府及其他地方官”略云:

诸州上县:

主簿一人,正九品下。

录事二人。

主簿常付事勾稽,省署抄自。

录事掌受事发辰,检勾稽失。

县司勾官是主簿和录事。据《元和郡县图志》卷40“陇右道西州”条,前庭县(天宝年前为高昌县)为上县,应有主簿一人、录事二人。据大谷4879号文书、大谷3149号文书,大谷3155号文书都记载开元二十九年时高昌县的主簿名盈,可见审核给田文书的两个勾官“泰”和“天”不是高昌县主簿,我推测,“泰”和“天”是当时高昌县的两个录事。

在“给某某充”这一给田批语之上朱书的“昌”、“戎”、“西”、“城”、“尚”、“顺”、“大”、“归”等,西嶋定生氏已考定为乡名的略写。“昌”即“宁昌乡”,“戎”即“宁戎乡”,“西”即“安西乡”,“城”即“武城乡”,“尚”即“尚贤乡”,“顺”即“顺义乡”,“大”即“宁大乡”,“归”即“归德乡”。除上述8乡外,西嶋氏还考定高昌县所属的崇化乡、太平乡以及属于交河县的安乐乡、永安乡、龙泉乡。这些对研读大谷文书都是有用的知识,因此,简要抄录西嶋氏的考证如上,并向他表示感谢。

至于在受田者姓名右侧和给田段亩的右侧所加的朱点,我认为也是勾官“泰”、“天”所加的,其意为:受田者以及给田段亩等已勾检过了。

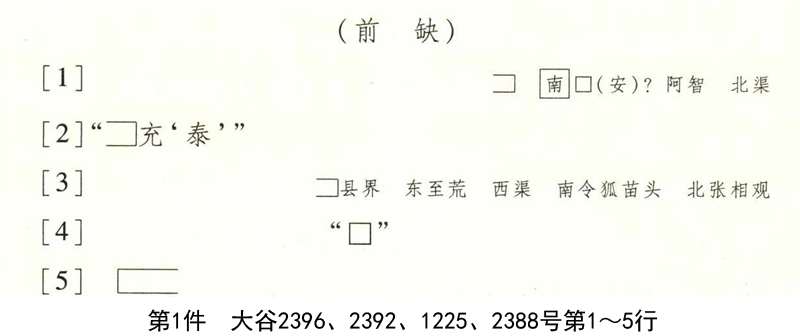

第1件 大谷2396、2392、1225、2388号

[6] “给张英彦充‘泰’”

[7] 一段壹亩部田城西五里屯头渠 东渠 西赵仕义 南渠 北荒

[8]

[9] 一段壹亩部田城西七里白地渠 东渠 西道 南贾如 北串祐

[10] “昌”“已上雷承福充‘泰’”

[11]一段贰亩 枣 城东卌里柳中县 东县令 西还公 南渠 北还公

[12] “戎”“给王泥奴充‘泰’”

[13] 曹善八一段叁亩部田城西五里胡麻 渠 东渠 西张龙虎? 南张钦 北田种欢

……………………………………(缝背署“元”[以下同])

“西”

[14] “给马难当充‘天’”

第2件 大谷1229、2975号

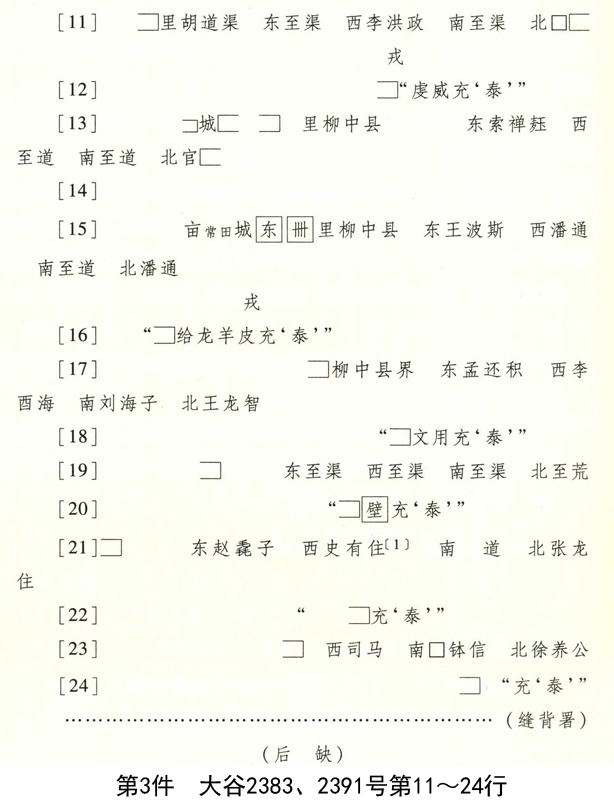

第3件 大谷2383、2391号

(前缺)

[1] 一段壹亩常田城东五里壘底渠 东至渠 西至渠

[2] “准上充‘天’” 南李庆海 北□□□

[3] 一段壹亩部田城东拾里屯亭 东至渠 西至渠 南至亭田 北官田

[4]

[5] 一段壹亩部田三易城东贰里俗尾潢 东至□ 西至渠 南康辰住 北至渠

[6] 城“已上给刘智古充‘天’”

[7] 大女白浮罗祝一段半亩常田城东壹里土门谷 东至渠 西至渠 南至荒 北至荒

[8] 尚“给张西曾充‘天’”

[9] *(外□里大)*(外□里女)曹定娘一段四亩部田 城南五里土营部〔1〕东至渠 西至渠 南百姓 北百姓

“天”

[10] “□孝忠令狐婆奴各贰亩充”

第4件 大谷1238、2604号

第5件 大谷2390、1228、2930、2974号

“天”

[7] “西”“已上给孙小胡充”

[8] 一段壹亩薄田城北廿里新兴 东渠 西荒 南*(外□里明)相 北渠

[9]“顺”“给张令珣充‘泰’”

第6件 大谷1232、2384号

第7件 大谷2381、1246号

第8件 大谷1231、2932号

第9件 大谷2977、2387号

………………………………………………………(缝背署)

(后缺)

第10件 大谷2589号

第11件 大谷2395号

第12件 大谷1236号

第13件 大谷2389号

第14件 大谷2386号

第15件 大谷1243号

第16件 大谷1233号

第17件 大谷1237号

第18件 大谷1376号

第19件 大谷1244号

第20件 大谷2382号

第21件 大谷2916号

[5] 大女康浮知蒲死退一段贰亩部田三易城南三里马堆渠〔2〕 东渠 西冯养 南麹昭 北高武

“西” “天”

[6] “给辛 嘉 会 充”

[7] 高君达死退一段壹亩部田城南五里土营部 东官田 西荒 南百姓 北官田

“西” “天”

[8] “王太賔充”

[9] 大女氾政念剩退一段半亩常田城北二里张渠 东石丑奴 西自至 南竹君行 北范念海

[10]

(后缺)

第22件 大谷2385号

第23件 大谷2926号

第24件 大谷2601号

第25件 大谷1239号

第26件 大谷1234号

第27件 大谷1230号

第28件 大谷1235号

第29件 大谷1250号

第30件 大谷2964号

第31件 大谷2973号

(前缺)

………………………………………………………(缝背署)

“天”

[2] “大”“给马玄忠*(外□里充)”

(后缺)

第32件 大谷2993号

第33件 大谷2979号

第34件 大谷2986号

第35件 大谷2987号

第36件 大谷4374号

第37件 大谷4925号

第38件 大谷1240号

第39件 大谷1241号

第40件 大谷1242号

第41件 大谷1245号

第42件 大谷2965号

第43件 大谷2970号

第44件 大谷2971号

第45件 大谷2969号

第46件 大谷2972号

第47件 大谷2966号

第48件 大谷2967号

第49件 大谷2962号

第50件 大谷2968号

第51件 大谷2963号

第52件 大谷2981号

第53件 大谷2927号

第54件 大谷2976号

第55件 大谷2983号

第56件 大谷2988号

第57件 大谷2929号

第58件 大谷2394号

第59件 大谷2994号

第60件 大谷2393号

第61件 大谷2378号

第62件 大谷2948—55中一片

第63件 大谷2948—55中一片

第64件 大谷3143

〔1〕城南五里土营部:池田氏录文作“城南五里土营部”,小田氏录文作“城南土营部”,无“五里”2字,细审图版52(大谷2383号)原文书照相影印,“里”字明晰,“五”字虽残仍可辨识。小田氏录文脱“五里”2字。

〔2〕马堆渠:池田氏录文作“马堆渠”,小田氏录文作“马逃?渠”。细审图版58(大谷2916号)原文书照相影印,“马”字下一字,书写稍草多连笔,但其左半部为“土”字,尚能辨识。右半部乃“进”字之草书。应作“塠”。“堆”虽可同“塠”,我意仍保持原文书字形为妥。

大谷田制文书中,此“塠”字常见,似应皆保持原貌,可不因同“堆”则书为“堆”也。

唐代土地制度研究: 以敦煌吐鲁番田制文书为中心/王永兴著.-兰州: 兰州大学出版社, 2014;