色彩纷繁绚丽、技法灵活多变的壁画艺术,为我们展示了平面敦煌的无穷魅力;而雍容端庄、形态各异的彩塑,则昭示着立体敦煌辉煌的成就。伴随着现存最早的、开凿于西凉与北凉时期洞窟的出现,经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、北宋、西夏、元等朝代都曾在这里开窟造像,从未停止过。这些彩塑虽历尽1600余年的战乱与风沙的破坏,现仍存洞窟492个、彩塑2400多身,其中有1400身基本完好,保留了原作品的面貌,这在众多石窟雕塑中是很少见的。这些时代连贯的造像呈现了中国佛像艺术发展的轨迹,是极其珍贵的人类文物遗存。

就造像用材而言,甘肃河西地区多砾岩,山崖质地结构粗糙松软,不利于雕刻,这就决定了古代匠师在雕塑敦煌石窟造像时一般采用泥塑妆銮,也就是泥塑与彩绘相结合的方法。这一技法是用石、木芯等外加泥塑的方法,先塑后绘,通过捏、塑、贴、压、削、刻等传统泥塑技法,塑出简洁明快、生动自然的形体。然后用点、染、刷、涂、描等绘画技法赋彩,润饰皮肤,画出细节,体现质感,唐人称为“塑容绘质”。这种三度空间与二维平面造型的有机结合,为古代艺术匠师们提供了施展才能的天地,也使得石窟艺术的内容和形式显得丰富多彩。中国石窟艺术虽源于印度(印度传统的石窟造像以石雕为主),但敦煌莫高窟因岩质不适雕刻,故造像以泥塑彩绘为主。整个洞窟一般前为圆塑,而后逐渐淡化为高塑、影塑、壁塑,最后则以壁画为背景,把塑、画两种艺术融为一体。其中以圆塑为构成佛教世界的主体,多塑造佛陀、罗汉、菩萨、天王、力士、供养人等主体性造像。这些塑像被置于石窟中的显著位置,并以秀丽多彩的壁画相衬托,从而构成敦煌石窟艺术的建筑、彩塑、壁画“三位一体”的完美格局。彩塑在其中起着主体作用,它以立体的造型显得尤为突出,因它的赋彩与壁画之间产生非常和谐的气氛,而与整个窟龛结合为有机的整体,形成了独特、完美的艺术效果。

在风格转变上,敦煌彩塑艺术也与壁画一样,一开始虽有外来因素与本地崇尚之风的影响,但不久就受到中原汉风的笼罩,越往后越浑然一体。此种作风随着社会时代的更迭、审美风尚的前进而不断发展。敦煌彩塑风格的演变,基本上是遵循先以外来与本地所形成的西域风格为主,后到西域与中原风格的并存,再到中原风格与西域风格统合这样的轨迹向前推进。当然,这个过程比较漫长,每一阶段并非是截然分开的。敦煌彩塑借用真实的佛典人物形象,赋予神灵深奥的哲理和智慧,体现出人们善良美好的愿望。佛像以庄严慈祥的造型,象征功德圆满、至高无上圣者复杂抽象的内涵。如北魏的禅定佛像,结跏趺坐,崇高伟岸,嫣然含笑,神态端正、安详,一副超脱尘世、淳厚质朴地俯看世间芸芸众生之相;唐代魁梧的天王,挥戈持剑,脚踏恶鬼,卫护着佛国的安宁平静。宫娃般妍丽娴雅的女性化菩萨,则反映了中国审美的时代特色。其面相慈祥和蔼,充满大慈大悲、济世救人的人情味和亲切感。人们每当走进石窟便有不同的感受:十六国时期的古朴典雅,北魏时期的飘逸清秀,北周时期的圆浑明艳,隋代的秀雅精细,唐代前期的雍容华贵、灿烂辉煌,其不断发展、蓬勃向上的艺术生命力,给人们展示了美好佛国世界的生活享受。唐后期开始,即从768年以后,敦煌石窟在艺术上走下坡路,但各时期的彩塑在风格特点方面还是有些明显的区别,内容上也不断有所变化。敦煌彩塑艺术积淀着中华民族坚定沉郁、勤劳忍耐、豁达和平的精神,凝聚着历代匠师的聪明智慧,他们虔诚敬重,付出了心血和汗水,创造了灿烂的石窟文化。

就敦煌彩塑艺术的滥觞、发展、衰落过程而言,一般可分为早、中、晚三个时期,即北魏、西魏、北周的早期,隋、唐两代的中期和五代、宋、西夏、元的晚期。

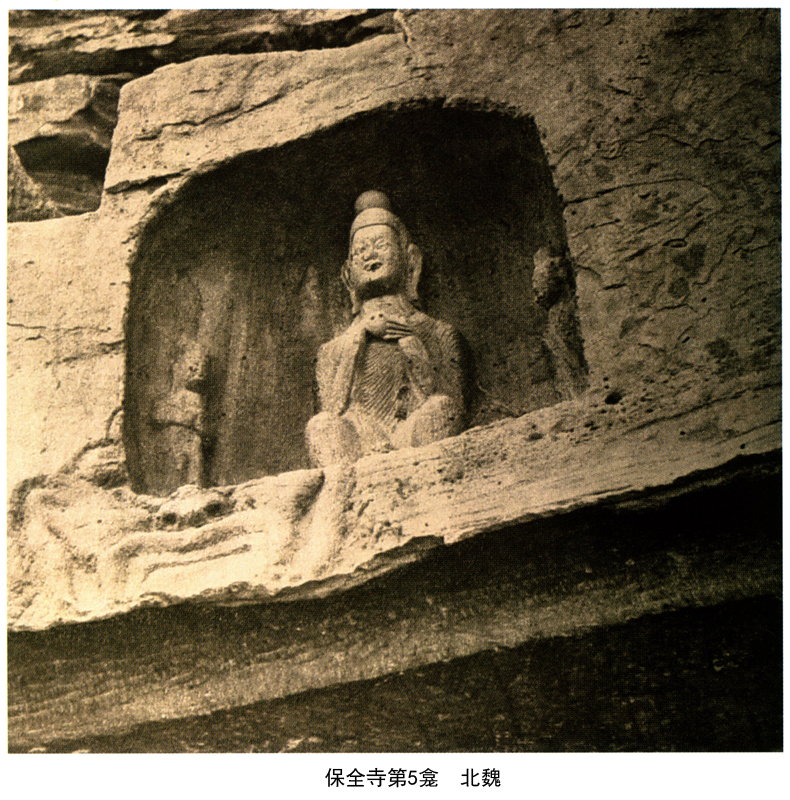

早期的敦煌彩塑经历了两个过程:在北魏孝文帝改革以前,塑像面部丰满而略长,或丰圆,高鼻长目,眼珠外鼓,上身很宽。佛像所着佛衣,衣纹细密,薄而透明,使人产生“曹衣出水”之感。这一时期明显受犍陀罗风格较多影响;北魏孝文帝改革以后,中原衣冠流行于敦煌地区,敦煌彩塑表现出“秀骨清像”、“褒衣博带”的风格,彩塑所反映的内容增多,性格类型化逐渐明显,如佛显得庄严慈祥,菩萨显得恬淡清秀,力士天王显得威猛粗犷。

根据敦煌研究院对莫高窟现存洞窟的分期,认为现存最早的洞窟当属第268、272、275窟,约开凿于5世纪20至40年代,相当于十六国时的北凉时期。这一时期代表性的作品是第275窟正壁交脚弥勒菩萨像。佛有“三世”之说,即过去、现在、未来,弥勒是未来之佛,十六国与北朝时期尤信仰弥勒净土,一般石窟多造佛装弥勒、倚坐弥勒和交脚弥勒菩萨像,故敦煌早期石窟内主尊塑像亦多是弥勒像。此窟主尊为交脚菩萨像,扬掌交脚坐于双狮座上,高达3.4米,系未成佛之前为菩萨时住在兜率宫修行的形象。弥勒头戴三珠冠(珠内有一小坐佛,表示菩萨是未来之佛的身份),上身袒裸,颈有项圈,胸前挂璎珞,臂佩钏饰,肩披帔帛,下裹当时敦煌地区流行的贴身透体羊肠裙,交脚而坐,其旁陪伴双狮,喻示菩萨的威严尊贵。塑像体形健壮,面相丰满,额扁颐丰,鼻梁高隆,脖颈粗壮,腹腿较细,裙褶衣纹密集,腰部小裙作阴刻线,大裙衣纹襞褶作凸起的泥条状,间加阴线,类似印度造像的笈多式湿衣效果,带有浓厚的装饰意味。整躯造像手法简括,造型古拙,显示了此期石窟造像深受外来与西域威严、肃穆佛像的影响,于中也有汉地文化因素的渗入,是一件融东西艺术风格于一体的我国早期佛教造像。

北魏时期的彩塑佛像,以第259窟北壁东起第一龛泥塑佛坐像为这一时期造像中生动柔婉的典型。其高92厘米,身体呈结跏趺坐式,手作禅定印,头顶为高肉髻,有波浪式发纹,身着通肩袈裟如纱般轻盈。衣纹的塑造运用流畅的阴线,给人以透体之感。只有领口、边缘部分才用较写实的手法表现。佛像体态健美,面容饱满,五官纤巧,略带笑意,栩栩如生。这件作品刚柔并具,手法极为质朴,受南方风格的影响颇深,成功地表达了佛陀神性化的愉悦与祥和,使人见之能产生圣洁纯正的遐思。这种强调内在精神刻画而相对忽略外貌的风格正是南北朝雕塑最大的特点。

莫高窟第432窟中心柱东向龛外北侧菩萨塑像,为西魏时期风格的集中体现。其菩萨像高124厘米,身材苗条匀称,倚壁站立。头戴宝冠微微下俯,秀发细密。面相丰圆秀丽,双眉高扬,鼻直唇薄。耳饰长垂至肩,颈佩桃形项圈。天王、臂,上身裸露,腰间系裙,衣纹疏朗而流畅,衬托出形象的轻盈。其形象取自风华正茂的妙龄少女,含情微笑中隐含羞涩,稚气未脱,娇态可人。整个塑像造型美好,虔诚的神态充分表达出对佛国的向往,艺术效果极为生动。

中期为隋、唐两代,是石窟造像的极盛时期。题材转入了以佛为中心,弟子、菩萨、天王、力士、供养菩萨为胁侍的一铺三身至九身,乃至十多身的造像。由于佛龛加深,壁面趋于垂直,空间的加大,佛陀不必像北朝佛像那样倾身而坐,而罗汉、菩萨立像也不像过去那样前倾欲仆了。大多数塑像也不再依壁而立,而成为脱离壁画的独立群体。其尺寸也明显地加大,一些立于方柱前面的佛、菩萨像和立于前室的天王、力士塑像,有的高达4到5米,这是前所未有的。塑像明显改变“秀骨清像”的传统,逐渐变得丰满。一般头很大、躯体粗壮、腿较短,这些都是隋朝彩塑外形的显著特征。隋代出现了四天王像,但由于人体比例不够协调,虽然两眼圆睁,架势威猛,却缺乏内在的力量。唐代彩塑的体积规模和数量空前增多,题材广度和艺术成就都超越前代,后世已无法逾越。盛唐之风深深地体现在敦煌彩塑艺术中。唐代塑像造型洗练,比例适度,面如满月,云髻峨峨,肢体肥胖,神情恬淡。唐代塑像中最引人注目的是两尊弥勒大佛与涅槃像。大佛分别造于武则天延载年间至玄宗开元年间,高度各达32米和26米。涅槃像是唐代规模最大的群像,为唐大历十一年(776)李大宾所建造,长达16米,右胁而卧,绕佛侍立的七十二弟子是后代重塑。菩萨像无论是坐或立,姿态都比较自由,身体比例较为匀称,面相丰腴,双手纤巧,两足丰柔,身饰璎珞,腰围锦裙,处处显示出女性的特征。尽管神态上有千差万别,但都反映出唐代艺术所普遍称尚的“浓丽丰肥”的时代风格。

敦煌莫高窟第206窟西龛内南侧的菩萨形象,代表了隋代塑像最为成熟的水平,初唐的塑像与它相比,已经非常接近了。菩萨像高202厘米,头戴宝冠,面形长且圆,头显得略大,已呈向上微昂的趋势,一改前朝清癯瘦削的旧观。胸佩项圈,肩披长巾,下着锦裙,其上绘折枝花卉,色彩绚丽厚重。其动作虽稍欠自然,但形象质朴单纯,造型丰厚圆润,表情温和可亲,神态中透出聪慧和圣洁,是莫高窟彩塑隋代作品中的优秀之作。

莫高窟第45窟开凿于盛唐,集中表现了唐代鼎盛时期的彩塑风格,在艺术上有很高的成就。其窟正壁开一大龛,龛内塑像七身,为一佛二弟子二菩萨二天王。这组群塑,组合严谨,造型生动。整铺造像人物的身份、神态和性格各异,有张有弛,刚柔并具,对比强烈,是莫高窟2000多身造像中的精品。佛陀结跏趺坐,高居于其他造像之上,通肩袈裟前敞露胸。螺旋纹肉髻,面相端庄,颐丰唇润,神情沉静、温和,具大慈大悲的气度。其下两旁则为弟子,再次为菩萨、天王,身体都呈S形曲线,且具有向中间佛像倾斜的动势,构成一种向心力,使群像在整体上得以统一。右边的阿难为年轻僧侣形象,拱手而立,体态丰满,表情含蓄,一副恭听之态,面目明显地表现出女性化的特征。而左边的迦叶则是莫高窟中迦叶造像的代表作,与前代相比有较大突破。其形象额高颐方,浓眉紧锁,俯首凝视,紧闭双唇,胸骨清晰可辨,具有老年人的生理特征。其坚毅自信的性格和豁达的气度,充分揭示了迦叶丰富的内心世界,实不愧为一件优秀的作品。两侧的菩萨采用一波三折的站姿,健美高大,含蓄优美,神情妩媚动人,气质超凡脱俗,形象接近世俗,展现出唐代妇女的丽质和风采,具有很强的写实性。最外两尊天王造像脚踏夜叉,怒目圆睁,一手撑腰,一手握拳,通身着甲,勇猛威武,卫护着佛国的大门。

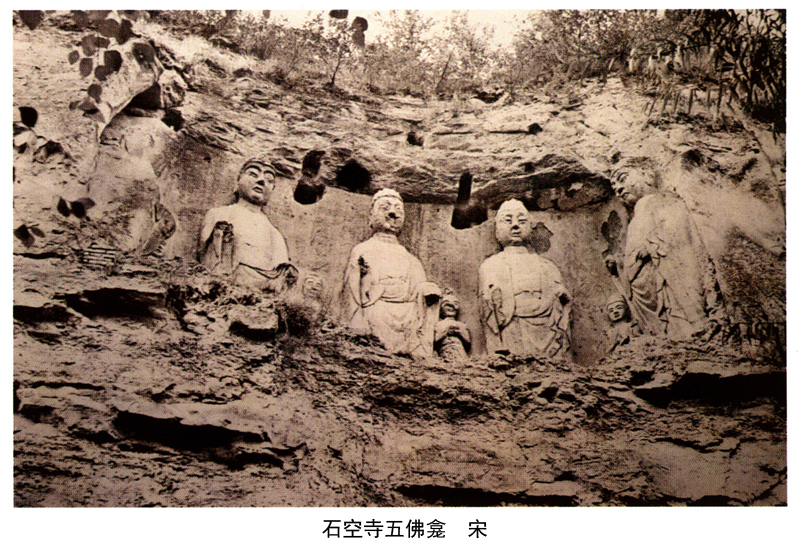

唐之后为晚期,敦煌彩塑渐趋衰落,多数塑造技法呆板笨重,缺乏生气。五代至宋,形象、衣饰仍保持唐代遗风,但已经失去唐代那种充满自信心与自豪感的精神和活力。西夏和元代,是少数民族建立的政权,统治者虽竭力提倡佛教,但远逊于唐代的佛教造像艺术已成为明日黄花,从此一蹶不振了。

克林凯特在其《丝绸古道上的文化》一书中说:“丝绸之路东段最重要的文化中心,就在位于中国甘肃西部的对中国文化起着决定性作用的敦煌,这是进入中国的大门。”季羡林先生在《敦煌学·吐鲁番学在中国文化史上的地位和作用》一文中也写道:“我们知道,世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”由此,我们可以看到,对敦煌石窟艺术的关注更在于对敦煌文化意义的张扬。作为宗教虔诚信仰的敦煌莫高窟及周边石窟,其诸多辉煌已经成为过去,然而作为展示人类文明进程的敦煌,才被认识百余年。在全球化的今天,敦煌之所以吸引全世界的目光;敦煌学之所以成为国际“显学”,正在于那凝聚着连绵相延的文明所给人类带来的无限启示。由此,敦煌石窟艺术不仅是丰富的艺术宝藏,而且因其所处的东西文化交流的特殊地位,在中西文化交流史上一直放射着夺目的光芒。我们研究敦煌石窟艺术便就不仅仅在于艺术本身了,其所负载的文化意义也因此获得彰显。

敦煌,历经沧桑,几度盛衰,步履蹒跚地走过了千年漫长曲折的里程。其悠久的历史孕育着敦煌灿烂的古代文化,即便现在是满目疮痍,依然充满魅力——那随处可见的文物遗迹、那散落世界各地浩繁的典籍文献、那精美绝伦的石窟艺术、那神秘的奇沙异水……使这座千年古城在历史文化和艺术的流光溢彩中,像一块青翠欲滴的翡翠镶嵌在金黄色的河西走廊上,放射着永恒的灿烂光辉。