1960年以前,陇东地区最有名的石窟是泾川南石窟。1925年,陈万里先生在勘察泾川南石窟寺后,曾在他的《西行日记》一书中预言:“有所谓南石窟寺,则必有北石窟寺与之相对。”但是,由于当时受种种条件所限,未能再做进一步调查,北石窟寺究竟在那里?像佛祖的微笑一样,始终是个谜。其实北石窟寺一直都在,而且它就在有“八百里秦川,不如董志塬边”美誉的陇东粮仓董志塬的西侧,位于蒲、茹两河交汇处东岸的崖壁上。流逝的岁月没有将这一片佛龛胜地湮没,只是稻草和泥土遮盖了窟寺中碑铭上的题记,让人们以为它只是山野之间的一座默默无名的石洞。这里曾经有过的突兀峰影,更有无数虔诚向佛的人流,都被漠漠黄沙风化。多年以来,被抹去历史印记的寺沟石窟,成为发髻高挽的陇东农妇下田时歇脚的地方。她们闲暇之时常常依偎在佛和菩萨的脚下,平复着田间劳作的辛苦。今天,这里已经没有了先人们三跪九磕的顶礼膜拜,亦没有多少人对佛和菩萨寄托心中梦若莲花的愿望,只余下平静、恬淡的心境。昔日威严敦厚的佛、清秀端庄的菩萨、谦恭平和的佛弟子、轻盈潇洒的飞天,还有那刻着“福禄寿”的佛灯……这一切营造出了古老的吉祥氛围留给了世人。让人们能够从中找到精神家园,心灵港湾。然而人们不知道:这个被当地农民一直称为“寺沟石窟”的地方,就是历经千年香火的“北石窟寺’’。

(一)北石窟寺的“诞生”

1959年至1960年,甘肃省博物馆文物工作队陈贤儒、赵之祥等人,在对陇东地区文物进行普查时,在寺沟石窟的一个窟(现编号第257窟)内发现有唐代证圣元年(695)所刻的造像铭文。文中有“北石窟”的称谓,这才使这个被当地群众一直称为“寺沟石窟”的地方,得以重新正名,也印证了陈万里先生35年前的断言具有相当的科学性。这一发现使得庆阳北石窟和泾川南石窟得以再次相对,以中国石窟寺“双璧”的风采完整地展现在世人面前。

北石窟寺建于北魏永平二年(509),其创建人就是被称为“奚侯”的奚康生。奚康生死后,北魏王朝根据他的战功追封为“寿张县开国侯,食邑一千户”。奚侯乃是后人对他的尊称。清代乾隆六十年(1796)《重修石窟寺诸神庙碑记》曰:“元魏永平二年,泾原节度使奚侯创建,其泉石清幽,境况奇幻,龛像宏壮,楼阁严峻,似有非人力为者。迄今历千年有余,代有修葺。”1936年,陇上名人慕少堂先生在其编著的《重修镇原县志》曰:“石窟寺在县东九十里,北魏宣武帝永平二年,泾州刺史奚侯建。”在这里,北石窟寺被称为石窟寺。

关于奚康生的简历,《魏书·奚康生传》有这样的记载:“奚康生,河南洛阳人。其先代人也,也为部落大人。”“康生久为将,及临州尹,多有杀戮,而乃信向佛道,数舍其居宅以立寺塔,凡历四州,皆为建置。”我们从这些记载中可以看出,奚康生是一个久经沙场的将军。永平二年,泾州沙门刘慧汪聚众造反,他奉命率兵讨伐,在镇压平息了刘慧汪的反叛后,奚康生上任泾州刺史。北魏年间的泾州就是今天的陇东地区。奚康生要建此石窟寺的原因有二:一是,为了安抚民心,平息战争的创痛;二是表示他对佛教的虔诚,也为博得上层统治者的赏识和信任。北魏自孝文帝以来,最高统治阶层对佛教的推崇和笃信,使得朝廷上下,开窟奉佛空前盛行。宣武、孝明之世,译经、讲法之风更烈。《魏书·释老志》云:“世宗笃好佛理,每年常于禁中亲讲经论,广集名僧,标明义旨。……上既崇之,下弥企尚。至延昌中,天下州郡僧尼寺,积有一万三千七百二十七所。”如果和陇东相比,杜牧笔下历经多少风雨的“南朝四百八十寺”,显然是小庙见大庙了。奚康生建造石窟,利用宗教力量来加强北魏王朝的统治地位,这一行为,必然得到北魏统治集团的赏识和支持。他以显赫的地位,动员足够的人力和物力,修建北石窟寺,次年又修建了南石窟寺,两寺在规模及造像内容上大抵相似。不管石窟的建造者是为了笼络人心,还是为了赎罪,他们愿在寂寥的山林寻一清净的所在,将佛供奉其间,也让自己祈福求荣的愿望有一个依傍的所在。

(二)北石窟造像

庆阳北石窟寺自北魏永平年间创建,历经西魏、北周、隋、唐、宋、明、清、至今已有一千五百多年了。整个石窟全部造像为石雕。除个别造像为半圆雕和浮雕,绝大部分造像都是高浮雕或接近圆雕。各个时代由于政治、经济状况的不同以及人们对艺术的欣赏习惯和美的观念不同,各自形成了独特的艺术风格。但后代的造像总是继承了前代所积累的经验和成就,并加以融合、创造和发展。因此,北石窟寺的造像既有自己的特点,又显示出继承和发展的脉络。其中尤以唐代石窟造像更为鼎盛。目前北石窟寺现存的唐代石窟就达198个。

北石窟寺是石窟精华所在地。窟群开凿在高20米、长120余米的覆钟山岸壁之上。窟群以第165窟为中心,向南、北两面展开。窟龛上下重叠,宛如蜂房。第165窟是北石窟规模最大和最具代表性的一个窟,建于北魏永平二年,尤如一座大殿。在这个窟洞里,还有“太子进技”、“降服火龙”等表现原始启蒙科学技术、显示佛法征服邪恶势力的佛传故事浮雕。特别是窟顶西壁上方长15米、宽2米,以连环画形式表现大车国三太子萨埵那舍身饲虎、救助生灵的巨幅浮雕,规模之大居全国石窟之冠;雕画中的“王后惊梦”、“国王出宫”等情节,也是国内各大名窟同一题材浮雕画中所未有的;其雕刻刀法之纯熟,人物形象之逼真,可与龙门宾阳洞的饲虎图相媲美,这是迄今研究北魏浮雕艺术一份极为珍贵的资料。窟平面呈横长方形,覆斗形顶,窟内四壁有宋代重砌的高坛。窟高14米,宽21.70米,深15.70米,非常雄伟。窟门前立二天王造像。窟中表现内容非常丰富,以七佛造像为主体,两侧胁侍菩萨、弥勒菩萨、普贤菩萨等,并绘满佛本生故事。窟内的具体布局是东壁的台基上雕有三佛及四尊胁侍菩萨,南北两壁各雕二佛及三个胁侍菩萨。佛高8米,菩萨高4米,皆立于高坛之上。这七尊大佛是禅观的主要对象。每尊佛像的四周虽有后世彩绘的掩盖,但仍可看出原作璀璨夺目的头光和身光。七佛皆作磨光高肉髻,面相方圆,细眉大眼,直鼻厚唇,体魄雄健,具有我国北方民族质朴、淳厚的特色。菩萨多作高髻,上束以花蔓,面目清秀,长颈窄肩,形体修长而潇洒。上身多数袒露,戴项圈、臂环;下着长裙,披巾自双肩交叉下垂于腹际并穿圆璧。也有菩萨身着袈裟。佛与菩萨的面部和手足部分,原涂赤赭色,双眉则以石绿色勾出,以增强佛的威严与神秘气氛。由于后代的修补,胁侍菩萨面部多呈粉白色,仅北壁胁侍菩萨还保留原作的风采。

七佛造像是中国佛教艺术中常见的题材。佛经中云:“七佛天中天,照明于世间。”修造和供奉七佛,可祛除众生疾病,所有悲苦,皆能远离。第165窟的七佛造像形式与小乘涅槃不同,其深受鸠摩罗什弘宣的大乘佛教影响。魏晋时期,佛教文化已成为中原和西域各城邦之国的文化主流,各统治者为了维护政权,非常需要借助宗教的威力。后秦姚兴听闻鸠摩罗什精通佛法,早在西域已有盛名,将他迎入长安,从而促进了西域和中原文化交流。长安上下,名僧群集,法化颇盛,兴建了大量的石窟寺。而石窟寺的布局和造像大多是在名僧的指导下修建的。现在有学者认为南北石窟寺的七佛造像与鸠摩罗什的弟子僧肇的禅法有直接的影响,是保有中国早期“法华三昧”观的珍贵实例,与炳灵寺、云冈、龙门的七佛造像都有所差别。

窟门内西壁两侧,雕巨型造像,与东、南、北三壁造像互相辉映。西壁南侧靠边窟门旁,普贤菩萨乘坐在一头大象之上,高3.05米。高髻上束花蔓冠,面容俊秀,上身袒露戴项圈,双肩搭宽博披巾,下着裙,右腿微曲下垂,左腿盘于右膝之上,仪态沉静安详,双目远视前方。普贤菩萨身前雕一尊驭象奴。上身袒露,下着短裙,锁眉怒目,双手持物作跪状。菩萨身后,雕一尊弟子,身着袈裟,双手捧如意宝珠,作半跪状。两者形象有别,神态各异,组合和谐。普贤菩萨的南侧,有一高达3.90米的交脚弥勒菩萨,其高髻,方形宝冠,面相方圆而清秀,细眉高挑,长眼角,高鼻小唇,长颈,发披双肩,上身袒露,下着裙,披巾自双肩披下交叉垂于腹际。北侧与普贤菩萨对称雕阿修罗像,高3.1米,三头四臂。上身袒,下着裙,一手举日,一手举月,另一手持金刚杵。三头阿修罗正面和蔼可亲,两侧面却凶猛威严,让人生畏。南壁与西壁交接处的壁面上,雕有坐佛,坐佛上绘有一个裸体飞天。南壁与东壁交接处,分四层浮雕。如今幸存下来的已经不多。窟顶绘有很多故事画,北坡的“尸毗王割肉贸鸽”,场面非常宏大,不愧是北魏的艺术杰作。

北石窟寺现存的唐代窟最多。统治者对佛教的推崇,加之经济的兴盛,使唐代开窟造像达到了空前的高潮。《大唐内典录》记载:“皇唐勃举,义动无心,四海廓清,三宝立沟……度僧立寺,广事弘持。”值得一提的是使北石窟寺得以正名的第257窟,建于695年,位于窟群北端。窟门北侧上方,有阴刻造像题铭一方,上题“宁州北石窟寺”。

正是这一铭文,使北石窟寺得以正名。

(三)造像风格及流变

北魏时期作为政治、经济、文化中心的洛阳,出现了一种新的褒衣博带造像衣式。这种样式,随着上层统治者对佛教的弘扬,很快传遍全国。第165窟造像其丰润的面部、健美的身躯、厚重的褒衣博带式袈裟、庄严肃穆的神情,在很大程度上都接近了洛阳龙门的宾阳中洞。很多方面与洛阳龙门石窟同期造像相似,但其毕竟不是洛阳龙门石窟的翻版。早在北石窟寺开凿之前,合水县张家沟石窟和泾川县王母宫石窟,都为北石窟寺的兴建和营造提供了良好的模式。北石窟寺不仅集中了当时石窟的精华,并在此基础上形成了自己鲜明的特点。如佛的造像与菩萨造像之比例成倍增大,显示了其地位的不同。弥勒菩萨比胁侍菩萨高大,亦显示他继承释迦牟尼成佛教化天下,地位比一般菩萨更高一等。第165窟的造像,是严守佛教经义,按佛经规定的佛与菩萨的等级而制作。在雕刻技法上,采取粗犷奔放与生动细腻相结合的手法,既概括洗练又严谨不拘,给人庄严大方而又朴实淳厚之感。

北石窟寺西魏、北周、隋代的造像,各自也有明显的时代特色和艺术风格,都能在继承前代优良艺术传统的基础上,又有革新和突破。第135窟西魏所雕的菩萨和伎乐人,尽管有的头部已残,但健美的身躯、清秀飘逸的神情,使人感到文静幽雅、风度翩翩,让人耳目一新。再如第60窟的北周造像,不仅比例适度,雕作手法也很纯熟。隋代的造像形式丰富多彩,如第151窟内南壁佛两侧的两对菩萨,紧紧相依,亭亭玉立,像一对情同手足的姐妹,极具世俗性和人情味。这表明隋代已不像北魏时期那样将佛与菩萨置于至高无上的地位,意在表明人只要虔诚敬佛,也是可以登上天国宝座的。

北石窟寺的唐代石窟占全部石窟的三分之一,造像造型的优美和雕刻手法的纯熟,也达到了很高的成就。尽管有不少龛内的造像已然风化,难现昔日光彩,但我们从不少保存较好的窟龛造像中依然可以看到唐代工匠们高超的艺术水平。如第263窟正壁龛内的佛,其丰满的面庞,宛如新月的双眉,笔直而隆起的鼻梁,微启下视的双眼,端庄微合的嘴唇,冷静而安详,流露出沉思与智慧。宽阔的双肩和丰满的胸膛,充满了活力。轻薄如纱的袈裟,像水湿透后紧贴身躯,透过轻纱般的衣衫露出的肌肉,圆润饱满而有弹性,堪称北石窟寺唐代雕刻中的上乘之作。菩萨的形象在盛唐时逐渐中国化、艺术化,是真正的丰神情韵,具有极高的审美价值。从唐代开始,菩萨形象已定形为清雅秀丽的女相,那健美的面庞、优雅的体态,端坐莲台时隐约可见丰润的双足,再加上唐代贵族妇女的服饰,极具感染力。这与佛相的严肃、金刚的猛烈,形成鲜明对比。正如世人所说“金刚怒目,不如菩萨低眉”。如第263窟的几尊菩萨,巍峨高耸的发髻,上身袒露、戴圈项,下着裙,披巾自肩搭下,或再由一手举起,形式多样而富有变化。而身躯曲线优美,婀娜多姿,富有情感。于中,唐代成熟的漫圆刀法,得到充分利用。相比较于魏晋南北朝时的平直刀法和直线直面的表达方式,唐代更多的是用曲线曲面的手法,因而也更加柔软和奔放。这一时期的造像,衣饰简洁,朴实无华,显示了世俗化的倾向。其既不同龙门石窟中唐代造像的华丽繁缛,也不同于炳灵寺石窟中唐代造像的小巧玲珑,而是融入了北石窟寺前代造像传统的质朴持重、简练明快的手法,同时又创造了敦厚含蓄、健康优美的艺术形象。

北石窟寺还有一个与众不同的特点,就是比较完整地保留了隋、唐、宋、金、西夏、元、明、清历代的150多则题记,其中不仅确切地记载了北石窟开凿、增修的年代,而且反映了当时社会生活的各个侧面,为我们提供了研究历代政治、经济、文化发展的很有价值的文字资料。一则碑记这样描绘北石窟寺:“泉石清幽,境况奇幻,龛像宏壮,阁楼严峻,非人力所为。”一宋代石碑记载:“每当盂兰胜会,四方来者不啻百千众,游人如云。”由此可见北石窟昔日之风采、当年之盛况。不幸的是历代兵燹给北石窟寺带来了厄运,特别是清末以来,寺阁佛轩遭焚,造像屡屡受损,寺院几成瓦砾,渐渐无人问津,甚至被人们遗忘。

举步登上石窟高处,凭栏远望,南侧鸡头山雄伟高耸,对面大坡山绵延不断。滔滔蒲河水自北向南拍岸而过,茹河水从鸡头、大坡二山间缓缓而来,汇入蒲河蜿蜒南去。近处清泉明净如练,松柏苍劲挺拔,桃红柳绿,繁花点点,蝉声悠扬,好鸟相鸣。曾有诗云:“古洞石佛几千秋,景物非凡在此留,鸟舒双翅树间语,鱼显五色水内流。”每当斜阳西照,给古寺镀上了一层薄薄的鎏金。北石窟寺的景物是丰富的,又是迷人的;陇东黄土高坡上的风土人情是粗犷的,又是淳朴善良的。古老的北石窟寺,正以它绚丽多姿的风采,诉说着历史的沧桑和艺术的真谛,吸引着越来越多的国内外游客前来游览观光,探寻人类璀璨的艺术之源。

庆阳北石窟第263窟弟子菩萨 唐

●庆阳北石窟第263窟正壁北侧的这两尊弟子菩萨,均高1.63米左右,这是北石窟寺唐代雕像中难得保存完整的造像。

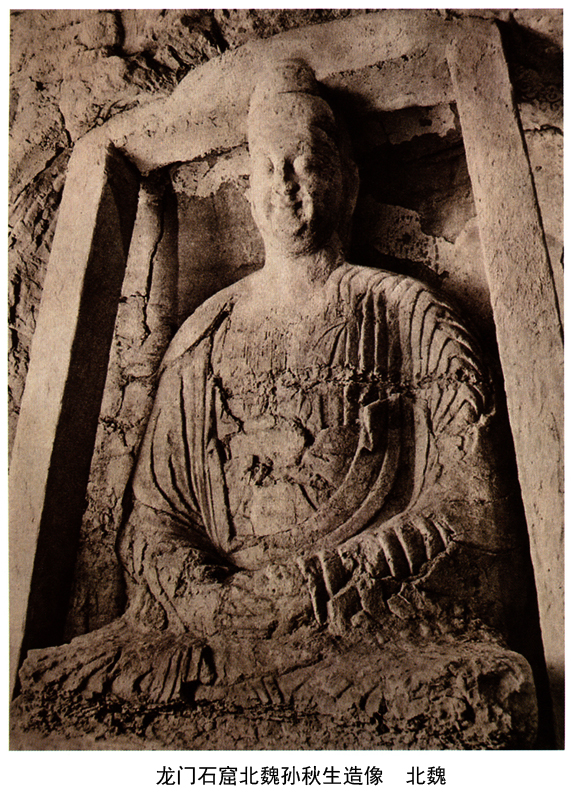

庆阳北石窟第165窟弥勒菩萨2 北魏

●庆阳北石窟第165窟前壁南侧的交脚菩萨。头戴低冠,胸前有项圈璎珞等饰物,披巾绕身在腹际十字相交穿环。菩萨法相温和庄严,通高5.8米。

庆阳北石窟第165窟正壁 北魏

●165窟正壁,雕有三座立佛及胁侍菩萨四身。三座立佛庄严肃穆,佛身端庄丰厚、着宽袖袈裟,佛头为圆柱形,佛髻硕大。菩萨面容清秀,神态娴静。比三尊立佛要小很多。

庆阳北石窟第165窟乘象菩萨 北魏

●乘象菩萨高2米,头戴低髻冠,右手握摩尼珠于胸前,于象背上左舒相坐,衣裙舒展。而跪在乘象菩萨前面的驭象奴,双手握如意,眉头紧锁,神情颇为警觉。

庆阳北石窟第222窟正壁 唐

●第222窟的造像大都为唐代所雕。这幅图片上的佛为北石窟唐代造像中最大者。佛作磨光高肉髻,面相圆润,细眉大眼,高鼻厚唇,宽肩圆腰,体魄雄健。他旁边的菩萨和弟子面形丰满、蛾眉长眼。雕作技巧娴熟、风格质朴。

庆阳北石窟第165窟立佛 北魏

●第165窟正壁和南北两侧共雕七身佛像。图为正壁中间及南侧佛像,均为七佛之一,每身佛像高达8米。

庆阳北石窟第240窟菩萨 北周

●第240窟是北周时期开凿,窟内雕像在清代被重新泥塑。1981年将南、北两壁清代泥塑剥去后,恢复了原貌。正壁原雕一佛二菩萨,佛高2.17米。佛作低平肉髻,面相方圆,细眉小眼,高鼻小唇,颈粗肩宽,体魄雄健,原善跏趺坐于一方台上,后经清代改佛的坐式为结跏趺坐。二菩萨侍立,表面的清代泥塑未能清除。

庆阳南石窟逾城 北魏

●逾城出家讲的是:悉达多太子30岁了。一天,他请求他的父王让他入山修行,以成正道。国王非常伤心,不想让他走这条路。太子见父王不答应,闷闷不乐地走开了。净饭王知道太子任性,认定的事非干不可,怕他偷偷进山,命令五百将士严守王城四门,不许太子出城。又让二位妻妃寸步不离太子,劝他回心转意。这一年二月初八的深夜,王宫里所有的人都昏昏入睡。二位妻妃也进入梦乡。太子俏(悄)悄起来,穿好衣服,轻手轻脚地牵出一匹红毛骏马,骑上往城门口奔去。城门紧闭,太子正在为难之际,突然四大天王从空而降,各自抬起一只马蹄,腾空而起,迅速逾出王城。太子夜半逾出王城,来到仙人苦修的山林中,东奔西跑,踏遍了山山水水,终于选定伽阉山的鹿野苑密林,苦行修炼真道。