南石窟寺位于陇东高原另一丝路古道重镇——甘肃省平凉地区泾川县城东北7.5公里处,即泾河北岸的岸壁上。它坐北面南,共有五座洞窟。前文提到的《南石窟寺之碑》记载:“太魏永平三年。岁在庚寅。四月壬寅。朔十四日乙卯。使持节都督泾州诸军事。平西将军□□泾□州刺史。安武县开国男。奚康生造。”可见此窟开窟于510年,由奚康生出资兴建。另外碑阴上还刻着出资兴建石窟的施主人名,其中有陇西的地方官吏以及富豪大姓等。因为该石窟寺位于早一年兴建的北石窟寺之南,故被命名为“南石窟寺”。

有人说南石窟寺比北石窟寺要幸运的多,因为在历史的传承中它没有被忘记名字,其实南石窟寺虽然有名字,却很少有人知道它的所在。1937年《良友画报》摄影旅行团专门前往南石窟寺考察,到了泾川乡下,乡人竟然都不知南石窟寺在哪里,只好找到县长查了县志才知确切地址。因天色已晚,只能第二天才可成行,他们只好在县城附近散散步,却不经意间在一所破旧的文庙里发现了南石窟寺残碑。当他们翌日到南石窟寺,奇怪有些石窟有洞而无佛。据乡民介绍,才知是人为摧残。在此之前,有一个美国人安德生探得此石窟地址,几次来盗佛像,最后一次被乡人抓住,结果只对他作了赔60元的处理,而安德生居然逍遥法外!今天,我们回顾往事,感慨岁月只是侵蚀了洞窟的表面,漠视和愚昧才是文物屡遭劫掠的元凶。这些幸存的佛像壁画,还会重蹈覆辙吗?

由奚康生倡导和出资兴建的第1号窟,与北石窟寺第165窟布局基本相似,只是更为清秀一些。该窟坐北向南,平面作长方形,窟顶为四面坡式,窟门顶部凿方形明窗。窟高11米、宽18米、深13.20米。窟内造像亦以七佛为主体,其布局为正面雕三佛,东、西两壁各雕两佛。七佛之间是胁侍菩萨,佛6米高,菩萨5米左右,窟门内两侧各雕一弥勒菩萨。窟门外两侧各雕一力士。窟顶四面坡上,均雕大型佛教故事,现存有“树下诞生”、“阿私陀占相”、“宫中娱乐”、“逾城出家”、“白马吻足”和“树下思维”等内容。

通过解读“南石窟寺之碑”,七佛造像形式的佛法含义显现出来。由碑文可确定此窟为禅窟,它的禅僧观主尊过去七佛,所用的禅法显然来自于百年前姚秦僧肇的“物不迁观”。僧肇为鸠摩罗什的弟子,他将鸠摩罗什的“法华三昧”进一步发展,从而确定了南北石窟寺的禅法在中国早期“法华三昧”发展上的意义。由此我们就可以解释南北石窟造像中的主尊过去七佛及其背光中的佛影。位于入口两侧的弥勒菩萨,则代表续七佛之后的未来佛,已证不退,后补佛位。虽是菩萨身,却是因地之佛。而单足趺坐在白象之上的普贤菩萨也有特殊的意义。依照鸠摩罗什对《法华经》的说法,认为有人“读诵”、“思惟”此经。普贤菩萨就会“乘白象王,现其人前”。表示是护持此三昧的行者,是大乘行愿的象征。《华严经》记载他曾在过去无量劫中修菩萨行,求一切智,修积了救护众生的无边行愿。普贤作为法身大士,也是通于十方三世不同的时空法界,正如《华严经》所说“普贤身不可思义”。

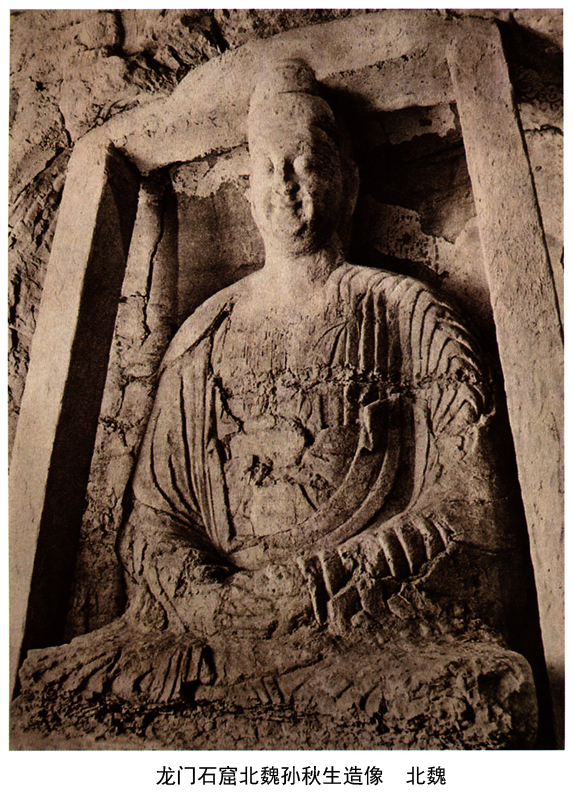

北魏时期,鲜卑统治集团为了加速其政权封建化进程,除了大兴佛教以外,还积极推行汉化政策,形成了以云冈、龙门石窟为中心向四周扩散的趋向。各石窟的造像衣饰,都不同程度地采取了汉族服饰。南石窟寺的七尊立佛,雕造得圆润秀美,丰满飘逸。佛多作磨光高肉髻,细眉大眼,眼角较长,高鼻,薄唇,大耳宽肩。其服饰也不是轻薄的袒右肩袈裟,而是质地厚重的宽博袈裟,显出了明显的汉化特征,让人油然而生一种亲切感。每个胁侍菩萨的形象清逸秀丽,显得甚为含蓄。菩萨的服饰也以宽大的披巾遮肩,不露肌肤。面形与服饰的变化不仅反映在七佛造像上,在窟顶四面坡上的浮雕故事也有反映。保存较为完整的“逾城出家”,就体现了这一汉化倾向。

石拱寺外景 北魏

●石拱寺位于华亭县城以南25公里处的上关乡半川村,窟群坐北向南,窟崖高约20米,东西长120米,有大小窟洞14个,雕像百尊,多为圆雕和浮雕。佛像,菩萨、比丘、护法力士等高度均在1米以上,有如一颗颗色彩斑斓的宝石镶嵌在这片神奇的土地上,把秀绝人间的石拱寺装扮得如诗如画,不失为西部绿色宝库中一颗璀璨夺目的明珠,散发出诱人的魅力。这些雕像个个神态逼真、动态鲜明、创凿于北魏晚期,是研究我国古文化艺术的宝贵实物资料。石拱寺石窟由石洞、石扶梯相互串通,是一组葡萄串式的石窟群落,窟连窟、窟摞窟。尽管斗转星移,时代更替,石拱寺石窟基本保留了其原始风貌,石窟规模之宏大,造型之独特,在全国石窟中较为罕见。

王母宫石窟中心柱 北魏

●王母宫石窟建于北魏,为中心柱窟,坐西向东,窟顶已毁。中心柱分上下两层,上层为八角形,下层方形,每面均开一龛。中心柱北面下层雕一佛二菩萨。龛楣浮雕小坐佛。龛楣之上雕小立佛。中心柱四角各雕一象驮塔。