从平凉以东丝绸之路的北道逶迤行进,越过长武塬,便是号称有两千余年历史的古“豳州”城池之所在。

“豳”地其名之出显于世,最早可以追溯到周代始祖公刘率领部族的一次偌大迁徙,《诗·大雅·公刘》因此说道:“笃公刘,于豳斯馆”。根据这一记载,后来的史学家们便推测公刘曾于此地建过都邑。真正的事实到底怎样,我们权且不去管它。不过在公刘之后,这个襟山带水、人文荟萃的历史名城毕竟出人意料地日渐活跃起来。李世民征战薛举、用兵长武之惨烈,范仲淹经略西夏、运筹帷幄之竭虑,文与可任职判官、兴利除弊之建树以及丁汝昌顾念山河、慷慨题诗之壮举……大致都与这个地方有着藕断丝连的关系。至于从“豳”地到“豳州”,由“豳州”改“邠州”,再由“邠州”易名为今日的“彬县”,那则是六七世纪以后所陆续发生的变化了。

“豳州”之著名,除去先贤俊杰彪炳千秋的文治武功之外,恐怕更多应是名胜古迹之繁多。在众多名胜古迹之中,传说尉迟敬德监造、傍依滔滔泾水摩崖凿刻的20米“邠州”大佛,伴随着泾河谷地漫川遍野的三月梨花,庄严质朴,古风昭昭,是最令人留连忘返的一处胜景!“大佛丈七八,还来采梨花。邠州城外景,离它数谁家?”每每吟诵这首不知何人于何时赋写的优美诗句,眼前总是映现出雪一般白,花一样香的弥陀世界。

说到“邠州”大佛,须先了解大佛的历史。翻开《陕西金石志》以及《邠州志》等文献记载,可知雕造大佛之所在,是唐代建造的应福寺。从字面讲,“应福”当是祈求佛祖,感应得福之意。《唐大诏令集》记载唐初李世民曾数次下诏令各州郡普度僧尼,为阵亡将士设斋行道,并于诸战场置七座伽蓝寺院以示祈福。近年来于大佛洞旁的“千佛洞”中心柱发现唐豳州长史武太一之长篇发愿题铭,言及唐初太宗李世民于武德年间“平薛举时所置”“应福”一寺之事。对照新旧唐书等正史文献屡屡提及的讨平薛举之役,则所谓“应福”一寺的创建时限,命名原委,于是也就昭然若揭,跃然纸上了。

唐末战乱,应福寺尽毁于兵燹。迨及宋代僧众信徒收拾残破,就地重建,遂即更名为“庆寿寺”。是为出赀施主还愿祈福?还是冀望伽蓝香火与天同寿?都任由热心历史的人们去悠然想象了。不过如此恩典的“大寿”之名,却并未得到世俗百姓的共同认可。明季以后,民间相传叫得最响的名字,还是形象直观的“大佛寺”。“邠州梨儿大,大不过佛丈八”,哼着这两句歌谣走州过县,顺便将邠州梨卖给人家,然后再吼上几句高亢激越的秦腔,并说他就是从寺上下来的人。每每至此,邠州的人才觉得舒坦过瘾,才觉得作为大佛寺故乡的一员而感到无上的荣光。

说惯了邠州“大佛寺”的乡俚俗名,默默地静坐在“明镜台”前的石阶上,细数东西横亘近千米山崖上密如蛛网的大小窟龛以及纵横交错的摩崖题记,方才知真正的“大佛寺”只不过是无数窟龛中最为耀眼的一处。至于全部石窟的最早雕凿年代,似应在北周之际。如果再向东行走五华里,还可到达文人骚客们所言之凿凿的水帘洞,传说那里就是《西游记》中令齐天大圣孙悟空魂牵梦绕的栖息之地。洞悬颇高,状极雄伟,只是“水帘”业已干涸,断无烟雾缭绕的迷幻境界。记得宋代宣和二年(1121)成都人宋京受命出任邠州郡守,因感叹这一条蜿蜒泾川的绮丽风光,曾欣然在石壁上留记:“葡萄蔽野果连山,荡浊泾流自一川。陈迹到今惟石刻,画图隔岸有人烟。”诗篇优美,诗意苍凉沉郁,吟读起来叫人顿发思古之幽。步宋京后尘,1925年中国学者陈万里在与美国学者翟荫等人缘此道西行考察之际,也是兴致勃勃地游览了水帘洞。陈的《西行日记》如是记道:“山麓石骨崚嶒,备诸形态,揭帘饱看,衣襟尽湿。”由此可知从宋代以至民国初年,颇负盛名的水帘洞一直山清水秀,光彩照人。可惜如今物是人非,水竭帘断,已是风光不再了。回思日益严重的水土流失所带给人类的惩罚,人们不禁为曾经名闻遐迩的水帘洞今后的命运所担忧。据说有关部门已经制定了切实可行的生态保护措施,决定在水帘洞附近的山梁沟岔遍植花木,引水灌田。果真如此,相信不出十年,这里就一定会水帘倒挂,花果飘香,重现昔日神奇幽幻的风采。

跨过水帘洞旁的崎岖小道,陡峭的山崖就慢慢地平缓起来。俯视山崖下部的偌大壁面,赫然矗立着一线状如蜂房的摩崖窟龛。笔直的窟壁,在强烈的阳光下倔强地挺立着,岁月的磨泐,虽然已将窟龛内部的本来面目剥蚀殆尽,但努力辨识窟龛形制以及造像轮廓,仍隐约可以判断出方型窟龛以及释迦多宝并坐等铺像组合形式。由此推测,这批窟龛造像的雕造年代,似应在北魏太和迁洛之后。

沿着水帘洞旁的北魏石窟向西再走五华里,便是名闻遐尔的大佛寺。说起“大佛寺”,这是被专家学者称作“陕西现存最大的一处石窟寺群”,美妙神秘的“丈八佛见丈八佛”的民间故事,曾经使不少文人骚客为之倾倒。如果把水帘洞与大佛寺两处石窟串接在一起着意考虑,自东而西恰好构成了一条从北魏以至隋唐石窟寺发展的历史曲线。当年的雕造者究竟出于何种创意?为什么曲线的延伸方向偏偏与佛教东渐的方向交相互逆?东侧的水帘洞石窟为什么日渐衰败,而西侧的大佛寺石窟为什么屡屡得到帝王的青睐?限于学识以及资料的缺乏,这一连串的疑问,仓促间是无法得到满意结果的。欲探求究竟,恐怕只能留待饱学之士去费力破译了。

访问大佛寺文管所的工作人员可知,依据最新的统计资料,大佛寺一地共有107个大小窟龛。在107个大小窟龛中,有造像的洞窟计19个,合计造像共1500尊左右。所有的窟龛,均依泾河河谷内蜿蜒起伏的曲流走向,呈东西向凿刻排列。根据窟龛的所在位置以及开凿年代,大体可以将其划分为西、中、东三个区间。

西区之内,共有8个窟,造像年代起至北周,终于唐初。其主要内容是:最西端的方形窟铺像配置为正壁雕倚坐弥勒像,左右两侧各雕一胁侍菩萨。所有造像方颐的面相以及短粗的比例,都与北周时期典型的造像配置与窟龛形式相吻合,说明这铺造像的雕造时代应是北周;位于西区东端的一窟,铺像配置为正面雕禅定坐佛,左右雕二弟子、二菩萨,凿于隋代。在左壁造像中,主尊为趺坐之佛,两侧侍众为一弟子、一菩萨。铺像形制显为北魏以降广泛使用的三佛造像题材。除去上述造像以及毗邻的一个唐代方窟外,西区最大的造像是被称为“应福寺”的三尊大立像。中佛高9米,两侧菩萨各高6米。从造像风格、所在位置以及窟龛形制判断,它很可能就是李世民于武德年间“平薛举时所置”的“应福”一寺之核心所在。由此说开去,自初唐以后,所有大佛寺的石窟造像都是环绕于它而逐步发轫展开的。

西区之东,便是大佛寺主要造像所在的中区。计有12个窟。全部造像内容都以大佛洞为中心而创意配置。大佛洞高约31米,平面呈马蹄形。居中的主佛高达20米,两侧的胁侍菩萨也高达10米以上。根据其造型风格判断,主尊的身份当为释迦牟尼佛。

中区内所有造像内容,除去主体造像的大佛寺外,最引人瞩目的就是位于大佛寺之东的千佛洞。其形制为一方形中心柱窟,深约12米,宽约11米,高近4米。主要内容都雕造在位于洞窟核心的中心柱上。与中心柱造像相呼应,在千佛洞内的东西两壁上,也分别凿刻了形式各异的诸多小龛。

中区之东,便是东区所在。计有87个窟,基本没有造像。关于此类石窟特殊的雕造意匠,研究者多认为其可能与当时人们躲避战乱有关。

纵览大佛寺的全部造像内容,最为精华的当属中区所在的大佛洞与千佛洞。依据这两处石窟内大量带有纪年的发愿题记,可知像主身份主要为唐代皇家宗室成员以及牧守豳州的地方官员,其开凿年限大体集中在武周长寿至长安年间(692—701)。揆以情理,如果说大佛背光左侧“大唐贞观二年(628)十一月十三日造”的一则题记是承接西区初唐三佛的雕造标识的话,那么,雕造于武周时期的千佛洞等窟龛内容则恰好是追随贞观年序而急步赶来的第三代大佛寺的正宗宠儿,它们依次组合成大佛寺自西而东,自初唐以至武周的雕造年序,是颇令人深思回味的。

长安之旁,确实不具备云冈、龙门那样的雕造环境,皇亲贵戚需要瞻拜佛祖,祈福还愿,便不得不走向远离京城的麟游、豳州。虽说路途遥远,但因为这两处石窟恰好位于长安以西丝绸之路的南北两道上,大道平坦,商贾不绝,也就多少冲谈了远离京城的那份寂寥之感。武周以来,由于大唐政治中心的骤然东移,麟游、豳州两地,尤其是豳州大佛寺石窟实际上成了京师长安皇亲国戚独享特权的一处特殊寺院。既然则天武后一意青睐东都洛阳的龙门石窟,滞留长安,生怕卷入政治漩涡的皇亲国戚也便趁势独占了大佛寺这处伽蓝香火,乐得求取几分暂时的安宁。倘徉观赏大佛寺内的每一处造像,其雄浑壮阔的博大气势以及丰腴典雅的造型风格,无时不在折射出大唐盛世的皇家风韵。可以想象,神秘庄严的佛国世界,当年,曾给予匍匐在地的皇亲国戚多少坚强巨大的心理支持与如痴如醉的情感安慰!

令皇亲国戚所无法理解的是,威严的大佛以及虔诚的还愿并不能保全他们尊贵的地位以及人身的安全。武周窃国以来,宫闱争斗频频,宗亲残杀不断,层层朱门重楼内的条条阶道之上,愁煞了几多彻夜不眠的王公贵戚!千佛洞内长安二年(702)开国公李齐与武氏这一对武李集团政治联姻夫妇的颤兢发愿题记,正是盛唐时期上层统治集团内部残酷斗争的生动写照!

武周窃国也好,中宗复辟也好,都只是历史大舞台上的匆匆过客。等到黄巢义军攻进长安,公卿锦绣照天焚烧的时候,李唐王朝的万世基业也便无可奈何地灰飞烟灭了。乱哄哄鸣锣开场的是另一家帝王,另一群公卿。封建的盛期过了,佛陀的香火于是不得不改炉重烧。从这个时候开始,大佛寺便与全国的石窟寺艺术异曲同步,违心地走向夕阳的余晖。等到明嘉靖年间(1522—1566)僧众信徒合力整治大佛寺之际,这里已是墙倾窟塌、一派萧然了。虔诚的力量只能换来千佛洞内几多简拙的小龛,而造像纹饰也显得有些荒疏草率。及至明景泰元年(1450)三月,伴随着明代宗朱祁钰登基大典的阵阵鼓乐,大佛寺的比丘沙弥在奉佛信官镇守甘肃太监刘永诚的督促下,也欣喜地悬挂起了新铸成的八卦铁钟。人们结队礼佛,鸣钟敲磬,大约是想得风气先,求得几分好的兆头。但毕竟不再是大唐盛世的年月了,晨风晓月里,那大钟下腹部圆胖笨拙的四大天王常常会合着凄凉哀怨的古刹钟声摇曳起舞。北风萧萧,佛影稀疏,叫人不禁心中颤簌!

大佛寺的辉煌虽然早已成为白头村翁茶余饭后调笑人生的一段插曲,然而从明代以降,文人墨客们拨蒿寻古的兴致却越发地高涨起来。数百年来,往来丝绸古道的赴任官员、游历文士,常常要躲避着尘土风沙中盘桓而来的商贾驼队,振衣登上巍然高耸的五层阶道,数观音菩萨,发思古之幽。

“峭壁空门石洞禅,神工开辟势天然。金身影印楼头月,玉磬声穿渡尘烟。静镇秦川关百二,尊临梵宇佛三千……禅参玉版空非想,迹履荒郊悟夙因。八长佛光千古照,可能真个渡迷津”。

在众多吟诵大佛寺的诗篇中找寻出清代文人孙晋升的几句诗文,揣摩静想,胸腔中每每便奔涌起几丝淡淡的忧伤。八丈、百丈的“佛光”能否千古不衰地照耀下去?参禅拜佛能否真正的使人渡过迷津?对于这些神秘梦幻的弥陀主题,过去的人们痴迷骜拗自不消说,现在的人们更自然会一古脑儿说出大堆、大堆的朦胧答案。泾水滔滔,寒鸦依旧。弥远的回忆总是夹杂着苍茫的苦涩,一阵阵地催人惆怅。其实寒风凛冽中徘徊于大佛寺思索那些深奥费解的禅理问题是最令人为难头痛的事,只有当冬雪消尽,草木泛绿的时候,大佛寺才真正会带给人们一点世俗的妄想。

“寒烟社树陋巷里,纷纷梨花映佛光”。阳春三月里来到邠州,雪皑皑的梨花就怒放着开满一条川道,白了人间,香了大佛!大约只有在这个融融醉人的时辰里,奋步登高眺望那北山、泾川,才会觉得大佛寺是最美、最美的!

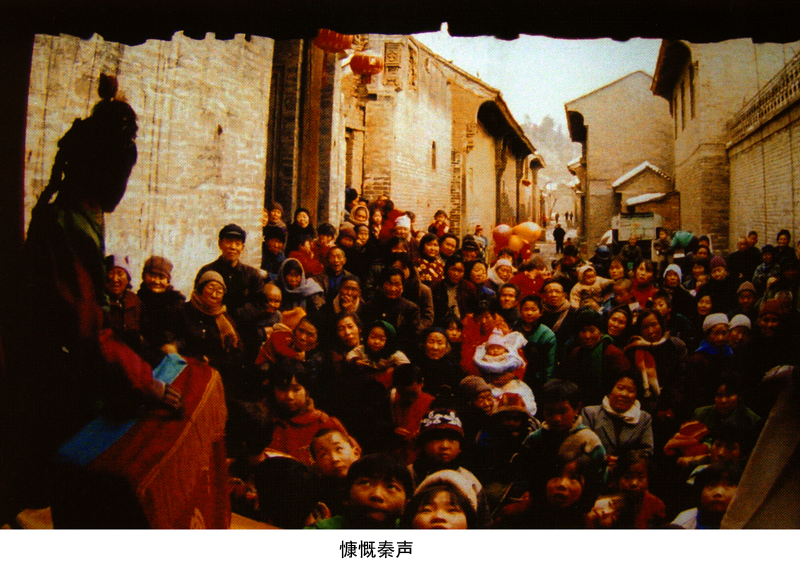

慷慨秦声

● 发端于关中长安一带的秦腔戏剧素以大气磅礴、慷慨激扬著称于世,曾风靡西北各省,深受老百姓的喜爱。

大佛寺唐代皇家宗室造像题记

● 挣扎在家族矛盾漩涡中的唐宗室李齐与其妻武氏的一则造像题记,字里行间,无不希望冥冥之中的佛陀为自己拯拔危苦、祈福保佑。

大佛寺石窟大佛身光尖端上供奉的弥勒和二菩萨塔龛

● 主尊弥勒与两侧胁侍的组合曾经是有唐一代较为流行的佛教艺术题材,位于大佛寺石窟大佛身光尖端上供奉的弥勒和二菩萨塔龛造像虽体量细小,但依然保持了帝王贵胄凛然不可侵犯的气概。