除敦煌莫高窟等石窟群以外,国内还存在着一些比较著名的中小型石窟。这些石窟规模虽不大,但开创时间较早、历史较悠久,在我国佛教艺术发展史上占有重要的地位。这些石窟包括麦积山石窟、炳灵寺石窟、文殊山石窟、天梯山石窟等。

麦积山石窟壁画

麦积山位于甘肃省天水市东南约45千米处,是我国秦岭山脉西端小陇山中的一座奇峰,孤峰崛起,犹如麦垛,人们便称之为“麦积山”。“麦积山者,北跨清渭,南渐两当,五百里岗峦,麦积处其半,崛起一块石,高百万寻,望之团团,如农家积麦之状,故有此名。”周围山奇林郁,溪石联映,风景优美,有“小江南”之称,素有“秦地林泉之冠”的美誉。

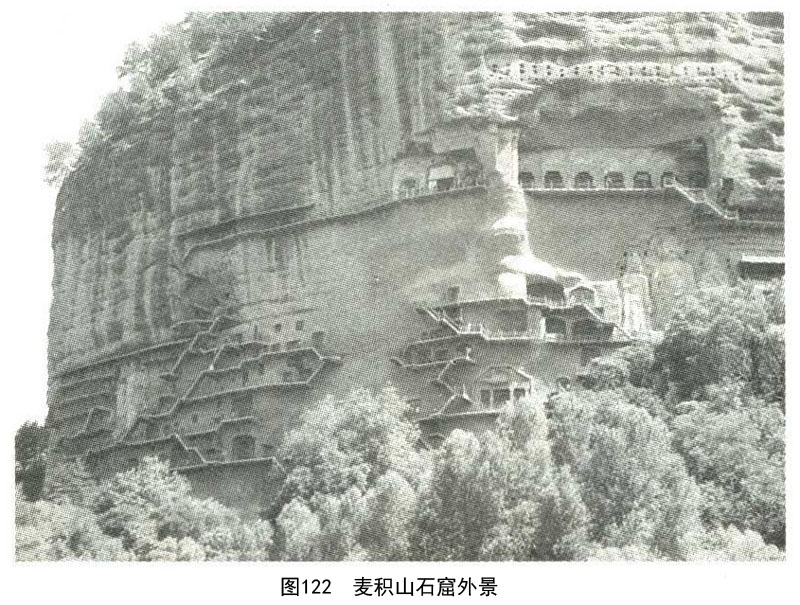

石窟开凿于十六国时期的后秦(384~417年)。麦积山峰的西南面为悬崖峭壁,石窟就开凿在峭壁上,所处位置极其惊险,有的距山脚30米,有的达70米。在如此陡峻的悬崖上开凿成百上千的洞窟和佛像,在我国的石窟中是罕见的(图122)。

据《太平广记》记载:“其青云之半,峭壁之间,镌石成佛,万龛千室,虽自人力,疑是神力。”

麦积山现存大小窟龛194窟,南面悬崖排列54窟,西边崖壁分布140窟。除少数窟龛内已空外,共保存了约1500年间的泥塑、石雕7200多件,窟内保存了从4世纪末~19世纪约1600年间的壁画1300多平方米。西秦时,被太祖皇帝“崇为国师”的鲜卑人禅宗大师玄高曾在麦积山隐居并传法,从者如云,后秦高僧昙弘也在麦积山修行,与玄高一起研修佛法。后经南北朝时期的北魏、西魏、北周和隋、唐、宋、元乃至明、清等十几个朝代的不断开凿、重修,遂成为我国著名的石窟群之一。

麦积山石窟与莫高窟、云冈石窟、龙门石窟并称为中国的“四大石窟”。但是,在自然界不可抗力的作用下,麦积山壁画正渐渐消失。部分图案的色彩,历经上千年的氧化风蚀,已蜕变成了黑色、铅灰色或褐色。

麦积山石窟的营造大致可分为以下几个阶段:十六国和南北朝时期是第一阶段开创期,是石窟开凿的第一个高潮;隋代、唐代为第二阶段,但现在保存下来的作品已不多;宋代是麦积山石窟兴建的又一个高峰,为第三阶段,并具有较高的艺术水平和一定的地方色彩。现存造像中以北朝造像原作居多,这里早期壁画十分珍贵。

麦积山创始阶段的石窟壁画风格从北魏时期的粗犷雄健逐渐发展到西魏(535~556年)秀骨清像的精致细腻,佛和菩萨不再是精神偶像,取而代之以人性的微笑,人性渐渐多于神性,塑造的形象呈现生活化与世俗化的特征,静穆的佛陀变得婀娜多姿,表明艺术家们善于捕捉具有浓厚生活气息的艺术形象,并使之再现于佛教艺术高度概括的艺术形象之中。如北魏时期第78窟《火头明王及供养人》(图123),火头明王有一种威严的气势,粗壮回转的线描,增加了人物勇猛的性格特征。

开凿于北魏时期,位于西崖上部第133号窟,称为“天堂洞”[1]。天堂洞是一大型平顶窟,平面呈横长方形。前壁上有三个明窟,顶壁前部靠近明窗处有一个半圆形涡阙。明窗平列,中间高两边低,均呈方形,大小相近,外部略呈收口形状。正壁上部绘有涅槃经变画;上部正中绘一佛二菩萨,为释迦说法图。根据佛经记载而绘制的军队与战争的场面,是工匠们长期生活在战乱中的现实反映。透过佛教经典故事的圆满结局,寄托着他们对和平、安定生活的渴望。

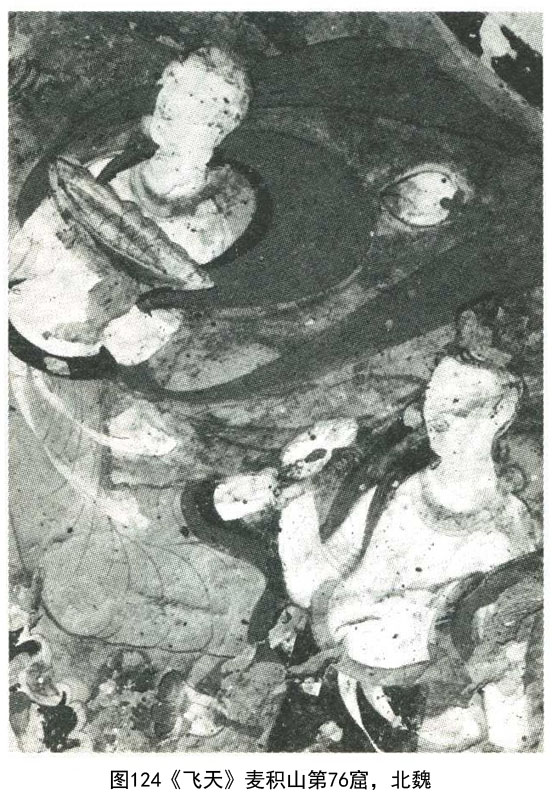

第78窟《伎乐天》伎乐面部及袒露的肌肤部分均施以白粉,色彩凝重热烈,增加了肌肤的柔和细腻之感。飞天线条清晰,色泽如新,特别是脸部及衣裙上的线描,纤细流畅,在挺拔中见柔和,为典型的铁线描(图124)。供养人面庞清秀,其形象特点十分接近顾恺之《女史箴图卷》的一些人物造型。第127窟《说法图》中佛和弟子,体形修长,神情飘逸,是典型的“秀骨清像”,衣饰佛座等多用青绿加墨色描绘,清新素雅,给人以肃穆之感。

北周时期(557~581年)的麦积山石窟壁画在继承前朝的基础上开创了珠圆玉润的新阶段。例如,北周秦州大都督李允信为父亲所建造的七佛龛,故亦称“上七佛阁”,位于东崖上部第4号崖阁。诸龛外部,上有浮雕火焰宝珠及鱼鳞状网络花饰和帐幔。窟内绘有说法图、礼佛图及《涅槃经变》、《西方净土变》的经变画等佛经故事画及大型飞天壁画,约90多平方米。

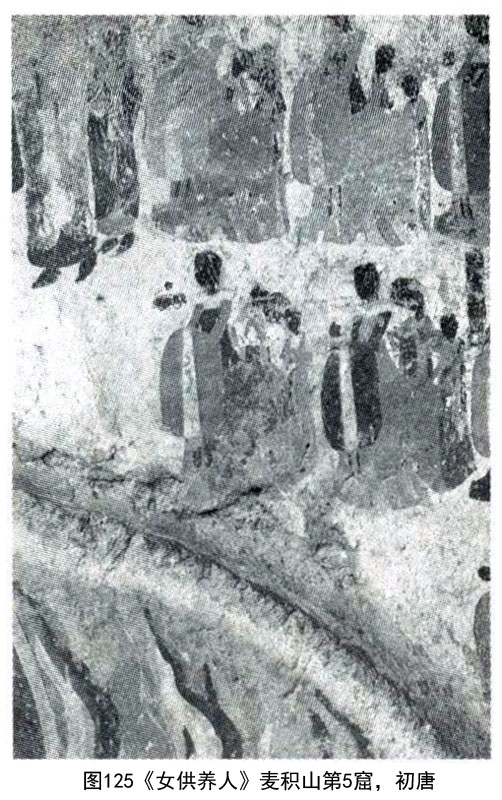

隋唐(581~712)麦积山石窟艺术迎来了丰满夸张的唐代审美的新样式。初唐开凿的第5窟《女供养人》(图125),画面虽损坏严重,但仍可看出人物造型优美,赋色浓艳,显示唐代“雍容华贵”的时代风范。女供养人是一群有权有势的贵妇。是麦积山石窟初唐时期较有代表性的人物画优秀之作。

宋代(960~1127年)是麦积山石窟大规模重修期,原有的北朝壁画多遭涂毁。又经过烟火的蚀熏,这一系列天然和人为的损伤,使得唐以前的壁画损毁殆尽。在幸存的壁画中,最突出的为第154窟窟顶的大型飞天壁画。飞天穿着魏代的服装和冠饰,轻盈地飞舞在小鸟花朵之间。全部线条细柔如游丝,道劲似琴弦(中国传统绘画中的“琴弦描”技法),是中国绘画史上被遗漏了的优秀名作。

麦积山因气候不及敦煌干燥,石质又是比较易于崩毁的水成岩,石窟群原来应该相互有衔接,但由于唐开元年间中部洞窟因地震毁损,石窟群遂分为东崖、西崖两部分。麦积山石窟壁画,大都绘制于魏晋南北朝时期,在相当程度上体现了该时期佛教绘画的主要趋势。

[1]五代王仁裕所著《玉堂闲话》记述:“自此室(即133号窟)之上,更有一龛,谓之‘天堂’,空中倚一独梯,攀缘而上,至此则万中无一人敢登者。”