丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

|吐|鲁|番|·|龟|兹|古|乐|·|哈|密|

作者:CCTV《教科文行动》编写组

离开塔克拉玛干,丝路之行将要到达的地方是火焰山脚下的吐鲁番,那里有丝绸之路中路上的重镇——高昌古城。

吐鲁番古称高昌,这里的火焰山,葡萄、棉花和能歌善舞的维吾尔民族早已被世人熟知,但是吐鲁番的两个全国之最就不一定是人人皆知了,俗称火州的吐鲁番是全国最热的地方,夏季这里平均最高气温在38摄氏度以上,在风蚀沙地上测得的地表温度竟高达82.3摄氏度。盆地的地形导致这里的气候雨水少、风沙大。因此当年唐玄奘西行求法经过此地时,在当地高昌国王赠送的物品中,就特备了一种防风沙的眼罩。

吐鲁番南边的艾丁湖还是全国地形上最低凹的地方,它的湖水平面低于海平面154米,是仅次于约旦死海的世界第二低凹之地。艾丁湖是咸水湖,它的一大特点是冬季有水、夏季反而因为湖水蒸发变成一片沼泽。早在两汉时期,火焰山下就有一条连接中原,伸向亚洲腹地和中西亚的贸易商道,这就是丝绸之路的中路。在风雨沧桑的一千多年间,有多少文明汇集在这里,又是怎样的一群人在这里建立了不朽的伟业和辉煌。在有史可查的记载中,吐鲁番最早的居民自称“姑师”,后来改成“车师”。距今2200年,车师就建立了自己的王国,他们的生活范围广布天山深处、火焰山的前后。畜牧业是他们经济生活的主体。

屹立在30米高的黄土台地上的交河古城,是车师前王国的国都,因河水分流城下,故称交河。这座城有城无墙,形势天成,人力难及。如同铁门关一样的地理位置,更成了历代兵家必争之地。公元前108年至公元前60年,汉朝与匈奴就在这里展开了五次大规模的争战,这就是历史上著名的五征车师。此后中原汉政权十分重视对这里的管理,在这里设立了戊巳校尉,唐朝也一度将安西都护府设在这里。

车师也曾经创造过灿烂的文明,在这个贵族墓葬群中,墓主人身上的随葬品让我们一睹这里文化的独特风采,但是财富并不能护佑他们的王国。

公元450年,车师前王国被北凉沮渠无讳所破,车师从此退出了历史舞台。

高昌古城距今已有两千多年的历史,它曾是西域政治、军事、经济、文化中心之一,然而在这里夯起第一道土墙的却是一批疲惫不堪、满身伤病的中原将士。公元前104年,汉将李广利征伐大宛时,在这里留下伤病将士建壁垒,开农田,这就是高昌城的最早雏形。公元450年至640年这里成为高昌王国的都城,此后这里一直是吐鲁番地区政治、经济、文化的中心。直到公元1275年,高昌城毁于战火,走完了它1400年的文明历程。

高昌城的建立使丝绸之路上又多了一块供人休养生息的绿洲,同时这个享有“十字路口”地理位置的绿洲城市,更是商品交易的理想场所。操着各种语言,穿着不同服饰的商旅使团接踵而来。亚欧诸国各具特色的商品也都在这里集散中转。高昌一度成为西域最大的国际商贸大都会。据唐朝时期的记录,仅仅通过高昌等地的商税收入就可以供应西域地区军资、行政用费的需要了。

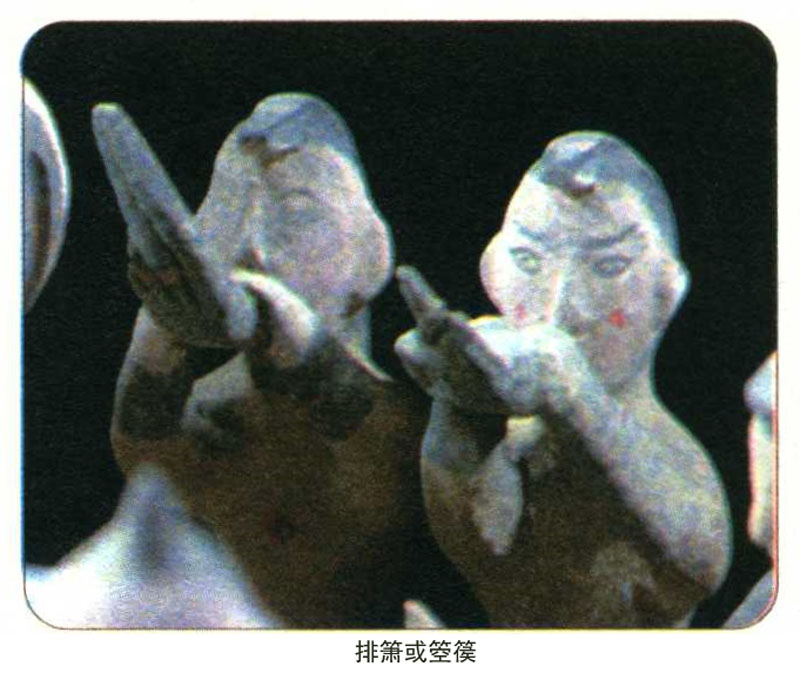

葡萄是通过丝绸之路根植在高昌的,而酿造葡萄酒的技术却是从高昌走入中原的。公元640年,唐朝大将侯君集平定高昌之后,特地将酿造葡萄酒的方法带回长安。唐王李世民将其与中原技艺相结合,酿制了八种成色名酒,让百官品尝,一时间唐朝盛行饮葡萄酒之风。丝绸之路的文化交流,使高昌形成了兼容并包的文化特点,著名的高昌乐的乐队中排箫来自中原,箜篌则来自西方,高昌乐也受到了中原的青睐,唐高宗将它列为十部宫廷乐之一。

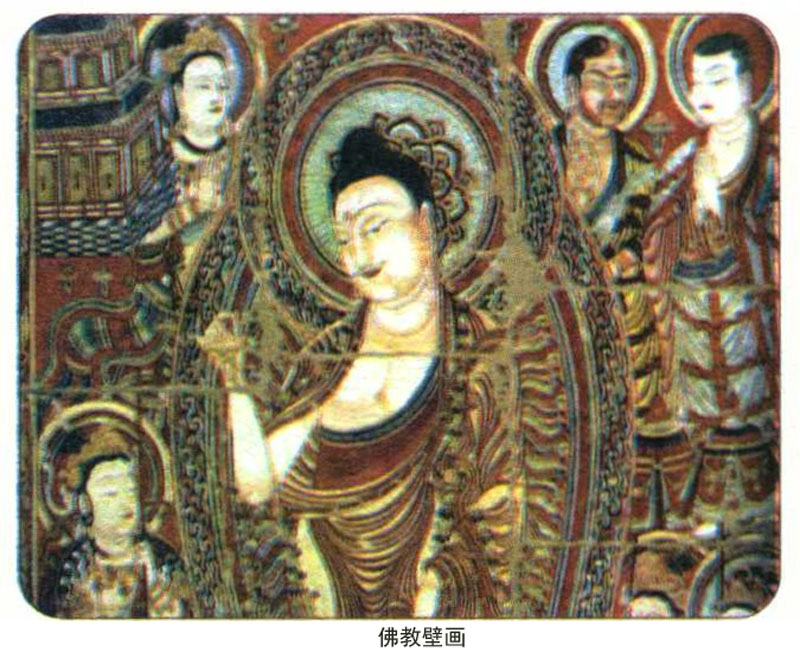

作为东西方商业和文化的前沿,高昌也曾是世界上古代宗教最活跃、最发达的地方,所有世界性宗教和一些民间宗教都曾在这里驻足传播。佛教在高昌的影响强盛而且长久,一直受到这里统治者的尊奉。高昌佛教以大乘教为主,兼有小乘教和密教。

摩尼教也称明教,公元3世纪在波斯兴起,大约6至7世纪传入西域,10世纪前后在高昌建有寺院,在吐鲁番地区发现了摩尼教壁画和细密画。摩尼教根本教义是“二宗三际论”,二宗指光明与黑暗,三际指过去、现在和将来。

祆教也叫拜火教,又名琐罗亚斯德教,认为火是善和光明的化身,也是大约在7世纪从波斯传入的。景教是被基督教正统派视为异端的教派,大约在7世纪传入高昌,在吐鲁番地区曾发现过景教的寺院和景教壁画。众多的宗教在高昌汇集,显示了高昌在文化上的开放心态,这种凭海临风式的博大胸襟或许也是受了汉文化的影响。

公元8世纪在唐朝北方出现了一个由游牧部落建立的强大国家——回鹘汗国,他们就是现在维吾尔族的祖先。骁勇善战的回鹘骑兵还帮唐朝平定过安史之乱。公元840年,漠北回鹘汗国被黠戛斯部十万骑兵横扫,崩溃后的回鹘人分成三支西迁。其中一支就来到了吐鲁番盆地,他们在这里建立了回鹘高昌王国,这一巨大变化使回鹘人的生活和生产也发生了相应的变化。他们大部分人放弃游牧生活,开始从事绿洲农业和园艺,他们在高昌建屋定居。还有一部分人依托古老的丝绸之路,开始从事长途贩运与跨国贸易,成为丝绸之路上新一代的胡商,晚期的丝绸之路上到处可以看到他们忙碌的身影。

告别了酷热难当的吐鲁番,沿着丝绸之路继续西行,就到达古龟兹国的境内。汉唐时期以龟兹乐舞为代表的西域乐舞沿着丝绸之路传入中原,对中原的乐舞产生了极大的影响。

古龟兹的绿洲不像其他西域国家那样遭遇了沙漠戈壁的吞噬,今天的库车就建在古龟兹的绿洲上。勤劳的库车人延续着前辈的传统,这块历经千年的绿洲依然焕发着生命的活力。

大约在公元前10世纪,东征的阿拉伯人把伊斯兰教带到了这里,库车是伊斯兰教的重地。

信仰的开放寓示着这里文化的多元。库车城中民族众多,维吾尔族人和回族、汉族和睦地生活在一起。

龟兹是西域音乐的故乡,在中国音乐史上,龟兹乐是不可不提的,生活在这里的人们延续了祖先能歌善舞的传统,但是当年曾经直接影响了中原音乐发展的古龟兹乐,却没有给我们留下任何的蛛丝马迹。绝响的古龟兹乐至今已沉寂了千余年。

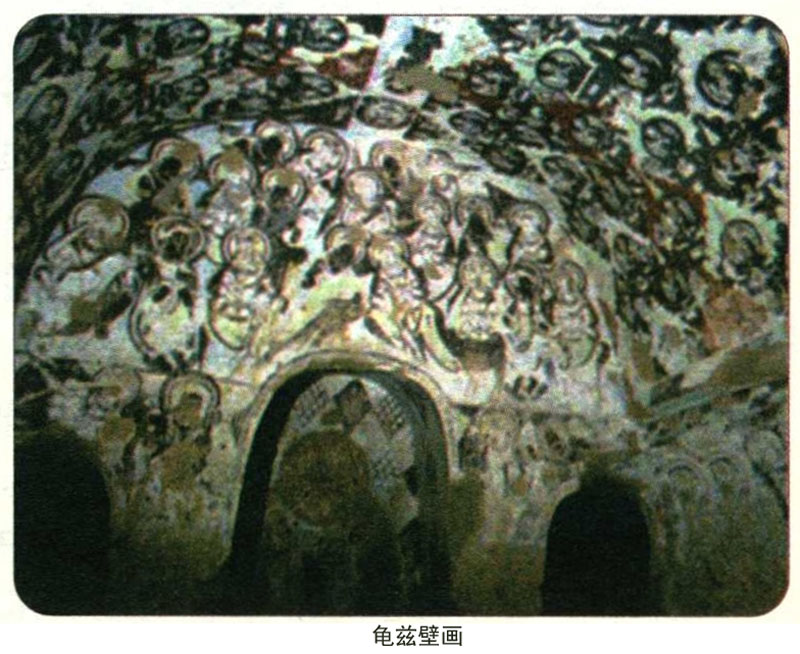

追寻龟兹古乐的足迹,就不能不联想到龟兹的佛教艺术。佛教的传播,进入中国就走上了世俗化的道路。能歌善舞的古龟兹人更愿意通过歌舞来表现对佛虔诚的供养。佛国的世界其实就是龟兹国世俗生活的体现,大量的乐舞菩萨绘制在这里,为我们提供了大量关于龟兹古乐的珍贵资料。

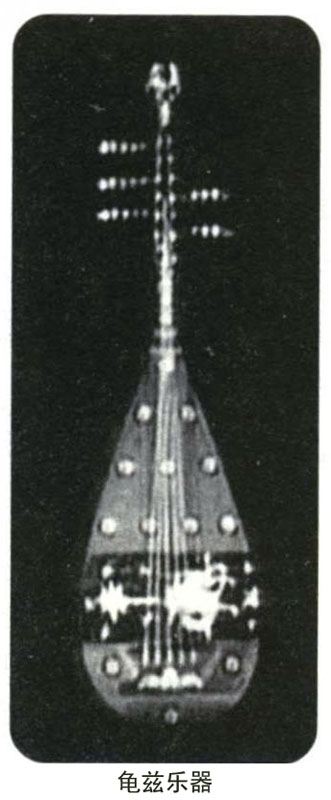

在龟兹壁画中,菩萨们手中形态各异的乐器来自不同的地方,印度乐器、西亚乐器、中原乐器都在这里大量地出现。佛国的乐队集各国乐器之大成,这恐怕只有古龟兹人才想象得出来。筚篥、琵琶、排箫、箜篌、横笛出现的次数最多,寂静的石窟中仿佛可以听到各地乐器奏出的和谐乐章。南北朝时期龟兹古乐沿着丝绸之路传入中原。

长安出土的唐三彩中还发现了驼背上的小型乐队,乐工手中的乐器同样让人们熟识,它们和龟兹壁画中的乐器没有什么差别,悠扬的龟兹古乐沿着丝绸之路一直走到了繁华的长安,很快就被这里的人们所接受。

在长安城中的贵族墓地中,也找到了这些乐器的踪影。盛唐时期,人们弹奏龟兹乐器是件很时髦的事情,龟兹乐器的流传借着这种时尚甚至走得更远。

在成都五代时期的蜀国王建墓中我们也发现了龟兹乐器的踪影,姿态优雅的乐俑弹奏着各种乐器,让人感觉这不是墓地,而是音乐的殿堂。

众多的龟兹乐器中琵琶是我们最熟悉的,其实曲项琵琶和五弦琵琶并非起源自龟兹,而是从古伊朗和古印度地区传入的。曲项琵琶后来被中原人叫做琵琶。其实两种琵琶有明显的不同,曲项琵琶的头部向后弯折,而五弦琵琶则有五根弦。琵琶曾越过大洋传入日本,目前在日本正仓院保存的唐代琵琶,是世界上留存下的惟一的五弦琵琶。

珍贵的文化遗产总是会被人们继承下来的,我们虽然无法聆听到古龟兹的美妙乐章,却可以肯定它已经熔铸到今天的音乐中了。

古代的新疆以盛产芦苇而著称,古龟兹境内的塔里木河流域,曾经是水草丰美、芦苇茂盛的地方。筚篥很可能就是当时的龟兹人在耕种渔猎之后,抒发情感时随意制作的乐器。就像我们小时候玩耍时,用柳枝做成的柳哨。但就是这种很简单的乐器,以它独特的音色在音乐史上留下了浓重的一笔,丝绸之路将它传入中原后,很快在中原乐坛上占据了一席之地,在隋唐时期的“燕乐”里,它已经是主要的旋律乐器了。

直到1965年的大型音乐舞蹈史诗《东方红》中,还传出了它动人的声音。筚篥至今已走过了大约一千多年的漫长岁月。不管如何发展和演变,它的簧片还是用芦苇制作,声音还是那样的深沉和凄怆,但是现在新疆的广漠大地上已很难见到芦苇的身影了。

古代的龟兹舞蹈像龟兹古乐样,没有留下任何痕迹。也许有些影响深远的龟兹乐舞还能从现在库车人舞蹈中找到它们的痕迹。但只有在龟兹壁画中我们还能看到它的影子。

唐贞观二年,僧人玄奘西行取经来到龟兹境内,亲眼目睹了龟兹乐舞的盛大场面,在他撰写的《大唐西域记》中写到“管弦技乐特善诸国”就是对当时古龟兹国乐舞的最高评价。古龟兹乐舞传入中原后,很快占据重要的地位,风靡盛唐的胡旋舞就是龟兹舞蹈的一种。

飞天们手持彩带翩翩起舞的形象,可能也受到了中原舞蹈的影响。因为用绸绢表演是中原传统舞蹈的方式。在龟兹石窟中还发现大量龟兹乐舞壁画中菩萨的身姿和手形有鲜明的印度舞蹈的痕迹,舞蹈中的曲身和三道弯都是印度舞蹈的风格。

美妙的龟兹乐舞从哪里来,又去向何方?人们不断追问历史,然而古龟兹的佛像沉默、洞窟沉默,也许龟兹乐舞的音符正散落在我们熟悉的某一首歌中、某一首乐曲中,它正等待着我们将它重新拾起。

丝绸之路走出玉门关以后便进入了新疆境内,巍峨的天山把新疆分成自然景观截然不同的两个部分,天山以南是难行的沙漠戈壁,天山以北则大多是优良的草场和肥沃的绿洲。丝绸之路在新疆分成北中南三条路之后,天山以北的这条路显然是最好走、最便捷的一条路。哈密就位于进出丝绸之路北道的咽喉要道上,提到哈密就不能不提到匈奴。

今天的巴里坤仍然是肥沃的草场,以盛产马和骆驼著称。公元前176年前后,匈奴人占领了巴里坤,这里的草场喂壮了匈奴的战马,也滋长了匈奴人扩张的野心。他们以巴里坤为大本营开始了疯狂的扩张,在不到两年的时间里,天山南北各国都被匈奴所征服,他们控制了东起辽河、西至葱岭、南抵长城、北到贝加尔湖的广大地区,结束了我国北方游牧部落互不相属的分散局面,实现了北方地区的统一。

在那个时候,亚洲高原是属于匈奴人的,那么这个强悍的民族是从何而来的呢?我国内蒙古境内的大青山,是匈奴人的发源地,大约在公元前4世纪,匈奴人在这里形成了奴隶制的部落联盟,他们的首领叫做单于。战国时期,中原各诸侯国连年征战,匈奴趁机向南扩张,在阴山及河套地区活动,这里气候适宜、沃野千里,凭借着这些有利条件,匈奴人迅速崛起。

为了获得更多的水、牧场和其他生活所需品,他们时常会在难以预期的时间里突然出现在中原边境,大肆劫掠生活物资、抢夺粮食。由于精通骑射、骁勇善战,匈奴很快就成了中原各国的心腹大患。

我国甘肃临洮段的秦长城,它修筑的初衷就是为了抵抗匈奴。在战国时期,赵、燕、秦等与匈奴为邻的国家,时时会受到匈奴的入侵,当时中原传统的宽衣大袍和打仗用的战车,与匈奴人短小的衣着、灵活的骑兵相比,显然是极为笨拙的。

面对匈奴的铁骑,中原各国不约而同想出了修筑长城的主意。秦始皇统一中国后,派大将蒙恬率大军30万抗击匈奴,夺回了内蒙古河套一带的广大地区。匈奴北退七百多里,转移到了蒙古高原中部,为了抵御匈奴的骚扰,秦始皇将赵、燕、秦三国的长城连接一起,筑起了西起临洮、东至辽东的秦长城。

秦末楚汉相争的时候,中原内乱,群雄逐鹿中原,上演了中国历史上惊心动魄的一幕,在中原英雄故事的阴影中,被人们忽略了的这支游牧民族,又重新夺回了失地。在汉代建国初年,匈奴人达到了它最强盛的时期。

东汉年间,蔡文姬被匈奴掳走,成为匈奴左贤王的妃子,在匈奴生活了12年后才重新回到了中原。她曾这样描写她在匈奴时的生活,“边荒与华异,人俗少礼理,处所多霜雪,胡风春夏起”。但是比起那些西汉和亲时,远嫁匈奴的汉族公主来说,她已经是幸运的了,毕竟她回到了中原故乡,而那些女子都永远地留在了北方大漠的黄沙中。

西汉初年由于国力贫弱,无法与匈奴正面为敌,只能忍让。当时主要的外交手段就是和亲,像这样嫁给匈奴的公主,在汉朝一共有9位,和亲政策是一种委曲求全的办法,对这9位女子来说,也是一种个人的牺牲。但是和亲换来了汉匈两族的和平,避免了更多的流血,同时也促进了汉匈两族的交流与融合。

汉武帝时,汉朝几十年积聚的国力已经足够和匈奴相抗衡,汉武帝一改过去的和亲政策,决心打败匈奴,一雪前耻。公元前121年,汉武帝派霍去病率兵,从陇西出发打击匈奴,将匈奴赶出了祁连山及河西走廊一带。公元前119年,卫青与霍去病又先后出兵打击匈奴。这两位中国历史上著名的将军率领强大的中原帝国军队有力地压制了匈奴的锐气。

然而,他们的出征也是非常艰苦。霍去病曾率兵横穿戈壁,一直打到了今天的蒙古一带,深入外蒙一千多公里,俘获匈奴头目80多人,霍去病回朝后不久就去世了。

汉武帝北伐匈奴,共发动了大小共60多次战争,他还征用大批人力修建了途经敦煌、罗布泊直至鄯善的军事防御体系,为了打击匈奴,为了争夺丝绸之路,中原汉王朝消耗了大量的国力。今天已经无法想象当年战马嘶鸣、血肉横飞的残酷场面,也无法统计有多少人死于沙场,将尸骨埋在了黄沙中。也许只有从这些矗立在大漠中的烽燧、长城及关口的缝隙中,还能隐约闻到一丝血腥的味道。

连年的拉锯战没有赶走匈奴,汉武帝萌发了联合大月氏共同抗击匈奴的主意,张骞这个出使西域前只是个郎官的小人物走上了历史舞台。公元前138年,张骞率百余人踏上了出使大月氏的道路,这是一次艰难的行程,张骞在来回的旅途上被匈奴扣留了达12年之久。虽然大月氏不肯结盟,张骞没有达到出使的目的,但却获得了所经西域各国地理及物产方面的知识,这使汉朝对西域各国第一次有了系统的了解。丝绸之路也是在这以后由民间走向了官方管理。

公元前119年,汉武帝再次派张骞出使西域,这次张骞成功地联合了生活在伊犁河流域的乌孙人,乌孙人不愿总是蜷伏于匈奴肘腋之下,他们和汉朝军队左右夹击,彻底击溃了匈奴。汉武帝联合乌孙断匈奴右臂的计划,经过整整半个世纪的经营终获成功。此时的匈奴在汉朝的军事打击下,已经分裂为南北匈奴两部分。南匈奴首领浑邪王归降了汉朝,北匈奴在汉朝和乌孙的共同打击下,势力大大减弱。曾经在北方地区驰骋纵横的强悍民族,在历经了几百年的辉煌之后,不得不走上西迁的道路。

名叫“姑娘追”的风俗,盛行于居住在新疆伊犁地区的哈萨克族中间,哈萨克族的祖先就是汉代的乌孙人。当时乌孙国居住在今天的伊犁河上游地区,北匈奴的残余部分由郅支单于带领,西迁的第一站就到了乌孙。乌孙此时已成为汉朝属国,不愿意与匈奴联盟,于是郅支单于打败了乌孙,并以这里为根据地,与汉朝抗衡。

两汉交替的时候,中原战乱,匈奴重新强大起来,但是不久东汉光武帝联合乌孙共同打击匈奴,公元89年大败后的匈奴再一次分裂,大部分归降了汉朝,残余部分继续西迁,来到了康居,也就是今天的哈萨克斯坦东南部。以后因为距离汉地遥远,在中原的史书中匈奴很少再被提及,这个曾经和丝绸之路纠缠了几个世纪的民族,从此从我们的视野里消失了。

近些年,在我国及亚洲、欧洲的许多地区,陆续发掘出了一些铜鍑,当时人们不知道这些铜鍑是从哪里传来,做什么用的。后来经考古学家研究证实,这些铜鍑是北方游牧民族祭祀的用品,它们来自中国一个古老的民族——匈奴。那么匈奴是如何到达那些地区的呢?

公元4世纪前,顿河以东地区居住着叫阿兰聊的部落,据罗马史书记载,公元374年,一支称作匈人的队伍打败阿兰聊人,占领了他们的领土。在这之前,他们从来没听说过匈人这个名字。匈人经国内外专家证实,就是西迁多年的匈奴人。征服阿兰聊后,匈奴人已经在西迁途中跋涉了六千多公里,不久匈奴人继续西迁,渡过顿河,打败了居住在那里的东哥特人、西哥特人等日耳曼蛮族部落。

那些不愿投降的东哥特人、西哥特人大量迁入罗马帝国境内,纷纷建立起自己的蛮族国家。由于他们的迁入动摇了罗马帝国的基础,最终导致了公元395年罗马帝国的分裂。东罗马帝国的首都在君士坦丁堡。随着匈奴势力的增强,他们的扩张野心又一次积聚膨胀,不久匈奴人把战火烧到了外强中干的东罗马帝国境内,兵临君士坦丁堡。庞大的东罗马帝国败在西迁的匈奴人脚下。此时的匈奴在东起咸海、西至莱茵河、南至阿尔卑斯山、北到波罗的海的广大区域里,建立起以匈牙利为中心的强大的匈奴帝国。公元455年,由于内乱,在各国部落的联合打击下,不可一世的匈奴帝国很快瓦解,匈奴从此消失了。因为抢夺丝绸之路,匈奴被迫踏上了西迁的旅程,进军西方,在欧洲睥睨天下,世界上恐怕再没有一条路像丝绸之路这样,影响过众多民族的迁移,也没有一条路像丝绸之路这样深远地影响过一个民族,以至于影响到整个世界的格局。

葱岭是丝绸之路在中国境内的最后一道屏障,从这里商旅们要翻越绵延的雪山,等待他们的是伊朗高原和广阔的西方世界。山脚下,冰川融水滋润着丰美的喀什绿洲,往来的客商云集于此,为翻越葱岭作最后的准备。丝绸之路走出河西走廊之后,就分北中南三条路,北路从哈密越天山到达乌鲁木齐,再到伊犁。分别从霍尔果斯和阿拉山口进入哈萨克境内,中路经吐鲁番,沿塔里木盆地边缘到达喀什。南路从若羌、且末出发,穿塔克拉玛干沙漠后,到达和田,最后在喀什汇合。

交汇了中南两条路线的喀什,古称疏勒。两千多年前,它就是新疆南部的经济中心。这座有着强烈伊斯兰风格的古城,曾以丝绸之路著名贸易都市和葱岭东面第一繁华城镇的地位而长期引人瞩目。喀什是中国维吾尔族最主要的聚居区,他们有着悠久的商业和手工业传统,带有鲜明民族特色的首饰和其他手工艺品,如古老的木卡姆,深受当地各民族的喜爱。

在丝绸之路上,经过长途跋涉的商旅把喀什作为他们在中国的最后一个落脚点,在这里他们交换货物,补充给养、修整驼队,等待他们的将是丝绸之路上海拔最高的一段旅程。

帕米尔高原古称葱岭,古波斯语的意思是世界屋脊,它连接天山、兴都库什山等几大山系,平均海拔四千多米,主峰公格尔山海拔7719米,号称冰川之父。这里山岭交错,气候寒冷,终年白雪皑皑。

帕米尔高原全境纵横1300多平方公里,道路十分艰险,沿途冰川密布,碎石堆积,即使是交通发达的今天,在这条路上仍时有车祸发生。有些地方至今仍不通车辆,只有依靠牦牛和骆驼才能继续前行。但是自古以来葱岭从没有阻断过东西方交流的脚步,丝绸之路走到了葱岭也就告别了中国,走向了西方。

公元15世纪后,横贯欧亚大陆的丝绸之路转移到海上,长安的地位逐渐下降,河西走廊也渐渐沉寂,葱岭西侧的反复争夺变为一片宁静,只有残存的城址,散落的文物告诉人们,这里曾经有过的帝国兴衰、繁华荒凉。

漫步丝绸之路,我们依然可以看到它沉寂中的喧嚣、破碎中的梦想,只要有一滴水,沙漠就会孕育出希望。

丝绸之路的辉煌时期,是我国历史上强盛的汉唐时代,那个时代所拥有的开阔胸襟和恢弘气度成就了开辟丝绸之路这一壮举。丝绸之路是一条开放之路,是激情和梦想之路。

丝绸之路 寻找失落的世界遗产/CCTV《教科文行动》编写组编.-上海: 上海科学技术文献出版社, 2014;