丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

不知所踪的精绝国

作者:传奇翰墨编委会

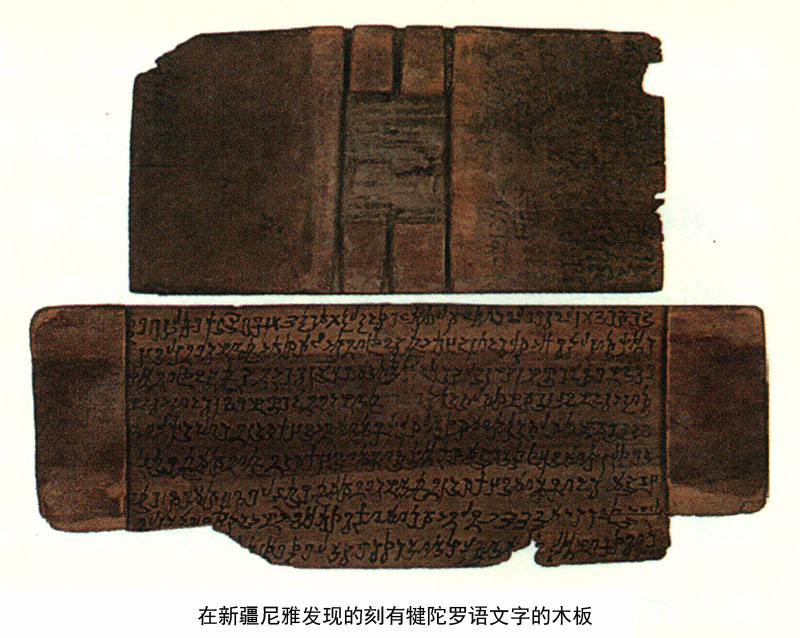

斯坦因曾在书中记载了精绝国遗址发现的经过:“……土块刚挪开,就见鲁斯塔姆(斯坦因探险队的成员)的双手挖进了光秃的地面。还没等我发问,他的手已从挖了不到15厘米深的洞中拽出一枚完整的矩形木简,封泥完好,函盖仍由原来的线绳捆扎完好。鲁斯塔姆的手指好像突然灌注了寻宝人的力量。进一步扩大洞口,很快我就看到,靠近墙的地方及墙柱基座下,堆满了层层摞起的同样大小的木板。”

根据斯坦因的描述,这些堆放在这处房屋的一个隐秘的房间里的木板显然是被人有意识地掩埋起来的一批文件。后来的发掘证明,那里是一处官署,负有保存公文和经济文件等方面的职责。这些契约文献可能打算永久地保存在那里,直到有一天突然发生了一件令人意想不到的事。斯坦因也说:“从这批契约埋藏时得到的照顾以及对埋藏地点的标志(在埋藏地点前发现的那一大块泥块无疑就是起这个作用,也就是它促使鲁斯塔姆动手刨土)来看,文书的主人明显是在紧迫中不得不离去,但却抱有重返的念头。鲁斯塔姆一下就猜到那块标志的用意,因为现在农民被迫弃家而去时,他们仍然这样做。在掩埋时既没有遮盖,也没有用容器来保存这批极有价值的文件,这本身也清楚地表明离去之匆忙。”

究竟发生了什么事,使得主人仓促间离开了这里,还抱着重返的念头?他们为什么并没有返回?遗址出土的木简中曾反复提到苏毗人的侵略,称苏毗人性情悍勇,经常攻击精绝州,威胁着它的安全。鄯善国王为此颁布了很多命令,令精绝州的管理者们注意警戒。可见,这里的战争是经常发生的。那么,是不是突如其来的战争使这片绿洲被废弃,使精绝人被迫迂徙到其他地方?

这种情况是可能的。但是,既然是有组织的撤退,为什么撤退了的人们没有带走重要的官方文书呢?而且,在尼雅遗迹中,没有断戟残剑沉埋沙中,也没有白骨遍野的战争痕迹,所有出土的古尸,都是平静而又安详的,大礼安葬,陪葬物丰富。他们的墓葬,尽显太平盛世的风貌。所有的房屋遗址,都是完整的。它们排列整齐地坐落在那里,平静而又安详,仿佛它们的主人没有走远,炊烟当再次升起,牛羊会再次撒欢,尼雅孩子们的笑声会再次弥漫在大街小巷、村庄院落。如果说精绝是毁于战争,又该如何解释这不合理的一切呢?

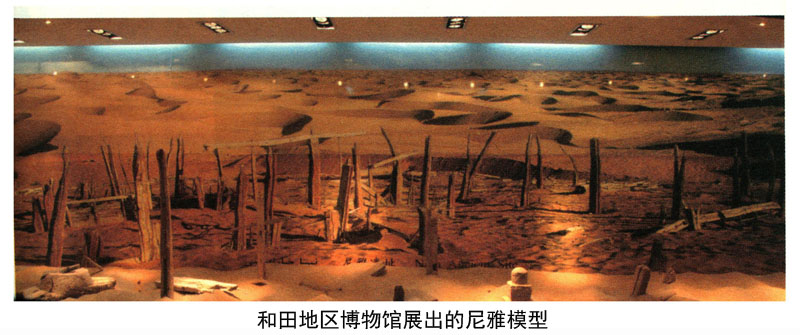

也有人说,精绝国可能是毁于自然条件的恶化。尼雅遗址在民丰县尼雅河流域北边,而尼雅河当时属于塔克拉玛干沙漠地区的一条中型河流,从昆仑山上流淌下来的雪水孕育着尼雅河流域的三角绿洲,成为西域精绝国得以世代繁衍的依托。西域的气候异常干燥,沙漠化的进程非常迅速,而其中的河流也经常改道或者消失。如果养育精绝州的尼雅河改变了流向,或者水量减少,如果风沙干扰了精绝人的生活,那么,精绝人确实可能放弃曾经世代生活的土地。

但现在人们并没有在尼雅遗址周围找到关于尼雅河大规模改道的证据,同时也并未在尼雅河上游发现任何人类聚居点的遗迹。另外,在尼雅遗址里,不少住宅周围都有巨树环绕,树干粗大至一人不能合抱,果园中林木整齐。桑木排列整齐,不少为数十年之巨桑。住处附近从堆积的淤泥看,还有水塘的痕迹。在这样好的生存环境中,很难说尼雅河会突然断流,导致精绝王国覆灭。即便是由于环境恶化,精绝举国迁移,精绝人也没有理由丢下官方的文件落荒而逃。

不是自然力,不是战乱,那么精绝人为何而迁走呢?考古学家在尼雅遗址的一所房子废墟中发现一只狗的遗骸。它的脖子上拴着绳子,绳子的另一端拴在柱子上。显然,主人离去时忘了解开绳子,这只狗被活活饿死了。究竟发生了什么事,让主人匆匆离开,连爱犬的绳子都忘了解?或许,他以为一会儿就能回来,才没有考虑爱犬的生存问题,但他为何又一去不返?如果说精绝的居民真的集体迁徙了,他们究竟迁到了哪里?考古学家没有发现任何线索,而古老的文字也正是在尼雅废弃之后就失传了。

来历是谜,去向是谜。精绝国在历史的天空中如流星般划过,没有留下太多的影子。

丝绸之路:神秘古国/传奇翰墨编委会编著.-北京: 北京理工大学出版社, 2011;