丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

5 贸易和宗教的传播:吐火罗人和粟特人

作者:吴芳思

在绿洲环绕的丝绸之路上用驼队运送奢侈品和生活必需品的商人们在体质特征、语言、服饰和文化上有着很大差别。几千年中,在丝绸之路成为最重要的贸易路线的各个时期,各色人种控制着贸易往来,而最早的丝路居民则成了最难寻踪的人。

近百年前,奥雷尔·斯坦因(Aurel Stein)在楼兰故地泛着微弱白光的罗布泊盐湖边缘的沙漠中发现了保存完好的木乃伊。“几具干尸保存完好,其身旁还发现了随葬品,如用大羽毛和其他猎物皮毛装饰的尖毡帽、用以随身携带的箭杆、粗糙但很结实的羊皮外套、盛放食物的编织精美的小篮筐等等。这些随葬品表明,他们属于半游牧民族,就像在《汉书》中所描写的中原人在初次开通西域之路时所见到的楼兰人一样。”

“看着这些干尸,有一种奇怪的感觉是,若不是那风干了的皮肤,他们就像是睡着了一样……这些人的头骨特征显示他们跟阿尔卑斯山人种很接近。就我所收集到的人体测量学资料表明,阿尔卑斯山人种仍然保留着现在塔里木盆地人种的主要体质特征。”1

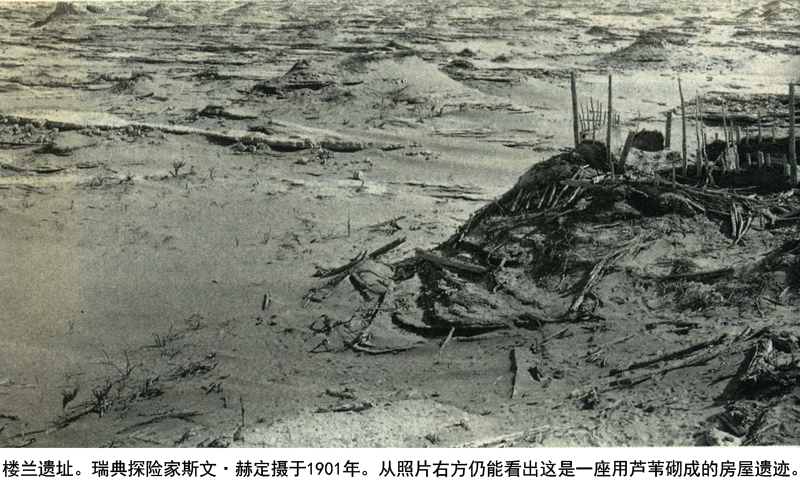

斯坦因把这些木乃伊同他在这一地区的其他发现联系起来,认为这些木乃伊可能有两千年的历史,与中国开始对中亚的探索处于同一时期。此后斯坦因在且末也发现了类似的木乃伊。且末也位于塔里木盆地的边缘,在楼兰以南。随后在20世纪20年代,由斯文·赫定(Sven Hedin)组织的楼兰考察团沿着斯坦因所介绍的且末古墓进行考察。且末遗址的地表已经沙化,这就意味着对其进行地层学分析是不可能的;而且在20世纪早期,没有其他科学手段为斯坦因的发现确定具体年代,除非使用联系法。然而,相关的发现如古钱币和文书等,也同样提供不了地层的证明,在风和流沙的作用下,遗址无法形成地层。

最近的分析表明,且末的墓地是在公元前1000年左右形成的,而楼兰墓地中的古尸似乎是在公元前2000年时被埋葬的。虽然这片土地现在已草木不生,到处是盐渍、流沙和大风,墓地周围都是干枯的树干,但墓中出土的几束麻黄枝、箭和篮筐等都证明,几千年前这儿的环境与现在不一样,它使得当时这里的居民能够过上半定居生活。当汉代中原汉人第一次进入中亚之时,楼兰还有充足的水和食物予以供给,它也是商队重要的驿站。公元330年一场灾难性的洪水摧毁了这座城市,后来罗布泊渐渐干涸成了盐碱地。虽然这个地方再也不能提供住所和食物,但很多旅行者出于习惯,仍然沿丝路北线从楼兰故地经过。从那时起,南线就变得更加安全,虽说远了点。

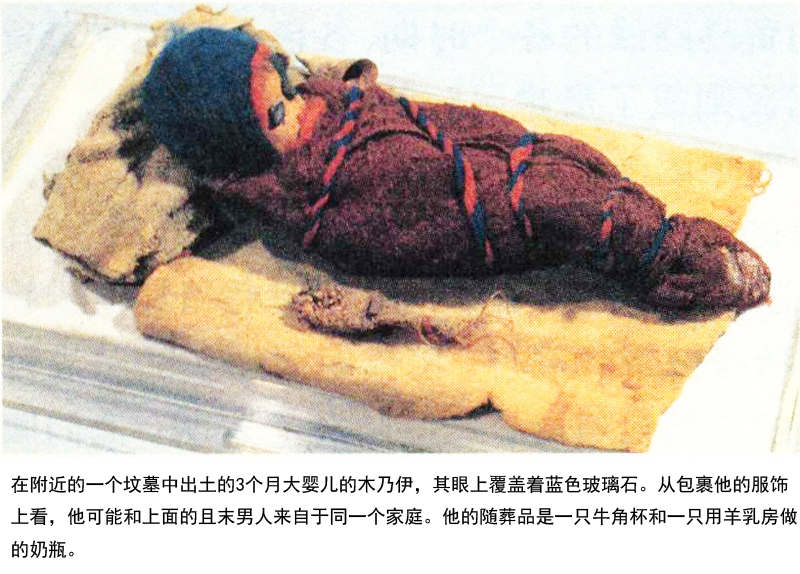

令人吃惊的是,在楼兰和且末发现的木乃伊像欧洲人:高鼻梁、多胡须、眼窝深而圆、头发保存尚好且微微发红;如果长到成年则个头很高。他们穿着饰有有趣的方格图案的羊毛织布、皮革和毡做的衣服,其色泽保存到现在依然非常鲜艳:缠裹婴儿的羊毛绳索用红蓝两色羊毛线拧成;约公元前1000年左右埋葬的55岁的“且末人”穿着一件深红色长袍,绑着鹿皮裹腿,裹腿里面穿着毡袜,令人惊讶的是,毡袜竟然织有蓝、红、黄三色横条花纹;一些衣服用精细的辫状毛线编织而成,有蓝、红、桔色或黄色,一些没有着色,一些饰有或大或小的菱形图案。他们的毡帽样式很多:有颜色鲜艳的镶红边的蓝毡帽(幼儿帽),有饰有大片羽毛的兜帽,还有巫婆戴的高毡帽。2

这些很明显具有欧洲人特征的人的来源仍然是一个谜,据说他们可能是在公元前2000年左右从里海以东某地翻越天山迁移到楼兰的。虽然他们没有留下任何有文字记载的遗物,我们也不可能知道他们操何种语言,但在这一地区发现的文书(约在3世纪)在1908年被确认为吐火罗语,一位专家说这种语言“跟拉丁语非常接近”。3因此,这些早期的居民被暂定为吐火罗人,操印欧语系的语言,而且被认为可能是月氏人的祖先。因为在汉朝,月氏人住在同一地区,只是后来部分向西迁移,在印度的西北边界建立了贵霜帝国。4

1896年,斯文·赫定穿越了令人恐怖的罗布沙漠。奥雷尔·斯坦因也在1906年和1913年来过两次,这两次他都选择在了冬天,因为可以带着冰块作为饮用水,从而避免了斯文·赫定于1895年在塔克拉玛干沙漠(罗布泊以西)另一端的莎车附近遭遇脱水几近死亡的危险。斯坦因在记载自己穿越沙漠的经历中,描写了沙漠、骆驼和严寒的天气、冰雪,引人如胜。1934年赫定重回楼兰,与以前一样,他顺着孔雀河乘独木舟进入了罗布泊。就在60年后,约翰·海尔(John Hare)在追捕越来越稀少的野骆驼时在沙漠上发现了箭头、硬币和有孔小珠,这些东西所在之处在赫定上一次经过此地时还是一片水域。赫定是这样描写当时的环境的,对此,吐火罗人或许比较熟悉:“柽柳和芦苇伸出水面,这真是美丽的地方!我坐在小船上,卷起袖子把手伸进水中……”当小船前进时,他看见“一只野猪从陆地上跳入水中,游进了芦苇丛里”。5这儿有鱼鹰、鸊?、苍鹭和大量的鱼。6

吐火罗人消失很久之后,只留下了干瘪的木乃伊。楼兰古城在公元4世纪成了丝绸之路“中段”的一个主要补给站,楼兰的这种地位在一些“粟特文古信札”中得到了证实。①

从公元前2世纪到唐朝末期(公元10世纪),粟特商人在丝绸之路贸易中占支配地位。他们的家乡马拉坎达城(Maracanda),即现在的撒马尔罕,位于丝绸之路的西北方。中国人因张骞去西域探险而知道了粟特人(Sogdian,索格底亚那人),在此之前,公元前4世纪的希腊人对粟特人早就有所了解。虽然他们被希腊人认为是凶猛的武士,但位于马拉坎达的阿契美尼德要塞和这座筑有城墙的城市还是于公元前329年被向东征战的亚历山大大帝攻克了。马拉坎达的陷落并没有使粟特人的反抗得以终结,亚历山大的一支部队在城市的西部遭到了伏击,亚历山大因此也开始扩大军事行动以彻底征服粟特人。一个又一个要塞陷落了,当地的人民也被屠杀、沦为奴隶或被迫从事苦役。截止到公元前327年粟特人的反抗被镇压下去时,马拉坎达“已经建起了一座雇佣兵大营和一批新建筑,希腊军队的精英们也得到了当地农民力量的支持,这是亚历山大在东帝国建立几十座亚历山大城的一种永恒不变的模式”。7

粟特人的军事力量从此再也没有得到恢复,但他们很快以商人的身份闻名中亚。和田人把所有的商人都叫做“苏利”(粟特人),不管他们是不是粟特人。粟特人的语言跟阿拉米语相近,是丝绸之路贸易中的通用语言。他们对于宗教如摩尼教、琐罗亚斯德教②和佛教等沿丝绸之路向东传播起到了一定的作用。中国人说粟特人是天生的商人:“生子必以石蜜纳口中,明胶置掌内③……”他们从5岁时起就学做生意,到12岁时就被送到邻国去经商。8佛教求法僧人玄奘把他们描述为农民、商人、做地毯的人、造玻璃的人和刻木雕的人,他非常欣赏撒马尔罕的小男孩在5岁时就读书习字,即使他们的目的是为了提高经商技能。

斯坦因在长城西端的一个烽火台附近发现的“粟特文古信札”充实了我们关于粟特人经商活动的知识。这些信件似乎来自于一个不知为什么被丢弃的邮袋,时间约为307至311年。这些信是居住在中亚地区中国境内的粟特商人(其中两人在敦煌)写的,只有一封信的地址写明是寄往撒马尔罕的,其他信件可能是寄往楼兰和撒马尔罕以西的地方。虽然这些信件已成碎片,难以辨其全貌,但信中提到了金子、麝香、胡椒、樟脑、亚麻布和小麦,还有以中国的铜钱为基础计算重量的内容。信中还提到在敦煌有一座琐罗亚斯德教寺院。

从这些信件和其他散乱的资料中似乎可以看出,公元4也纪,粟特人在印度、粟特和中国之间可能已经形成了一种三角形贸易关系,或许是垄断贸易。截止到7世纪,很多粟特商人在中国定居并且取了中国名字(一般姓“安”,帕提亚人也使用这个姓)。到8世纪中叶,敦煌的粟特人成了当地受人尊敬的一个群体,很多人从事农业生产,有时候还能被授予中国的官衔。同一时期,居住在吐鲁番的粟特人仍然从事丝绸和马匹生意,但很多生意都是在当地进行,不再像3世纪那样做大三角贸易。

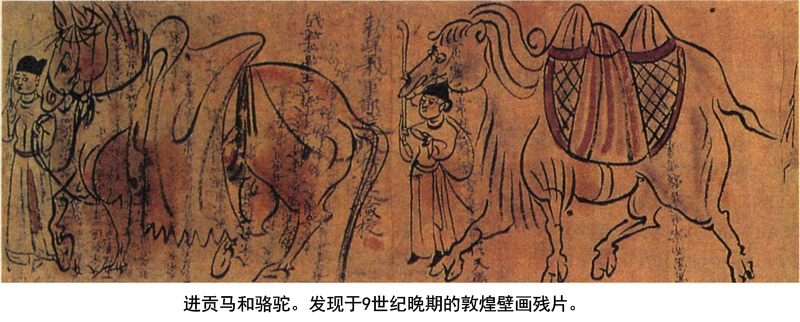

粟特人把葡萄藤和苜蓿运到中国来喂养从费尔干纳进口的天马。他们还从绿洲城市高昌引入特种的马奶葡萄(在铅容器中用冰冷藏运输),从西方往中国贩卖奢侈品:对中国的银器工艺产生过巨大影响的波斯萨珊王朝的银器和玻璃器皿、来自叙利亚和巴比伦的念珠、来自波罗的海诸国的琥珀、来自地中海的珊瑚和铸造佛像的铜以及来自罗马的紫色羊毛布。他们自己也购买丝绸,仿制中国的铜钱,使用中国的纸张。18世纪他们在故乡撒马尔罕建立的造纸作坊促进了造纸术逐渐向欧洲的传播。有传说认为,公元751年在怛逻斯战役中,一支阿拉伯和吐蕃的联军打败了高仙芝率领的一支唐朝军队,被俘的士兵中有会造纸术的,这就有了后来撒马尔罕造纸作坊的建立(当地的大麻、亚麻和取自坎儿井的丰沛水源提供了丰富的造纸原料)。9造纸术这一重要技术的西传可能是一个渐进的过程,也是粟特人外来之物的一部分,例如,中国的艺术,特别是壁画艺术,就对粟特艺术产生了巨大的影响。10

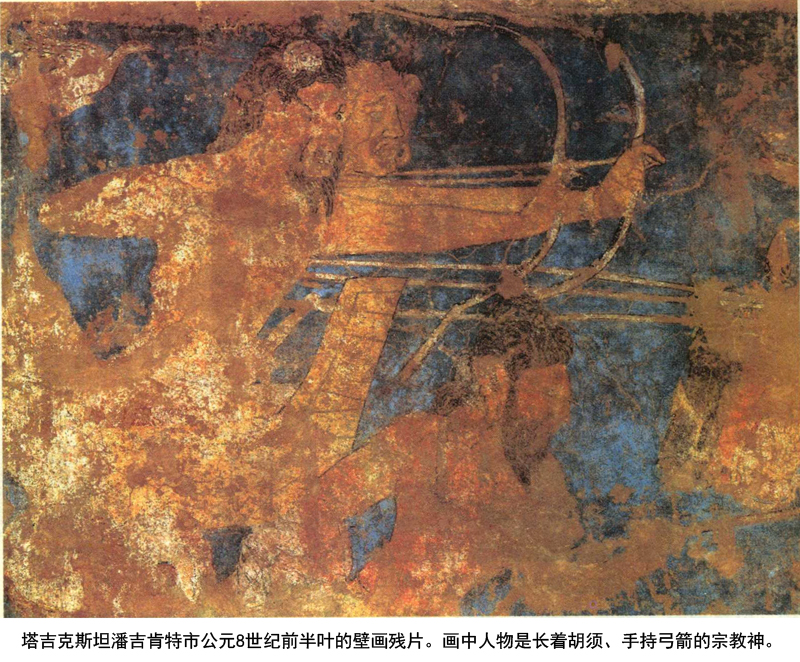

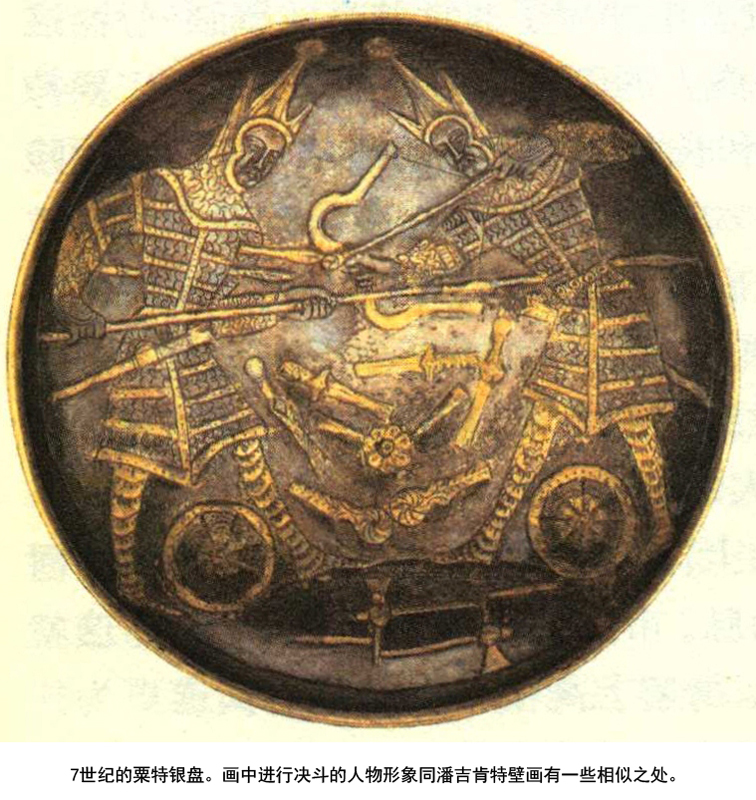

在塔吉克斯坦潘吉肯特市的粟特城市废墟中发现了非常漂亮的壁画残片,这些残片描绘的是比武和宴会的场景,使粟特商人的面部特征更加富于变化。粟特人把自己描绘成“瘦长脸、高鼻梁、深眼窝和长着浓密胡须的形象”。11德国探险家和考古学家冯·勒柯克(von Le Coq)在20世纪20年代在高昌发现的摩尼教写本中也找到了类似的脸型。这些绘画可能出于粟特艺术家之手,他们把摩尼教教徒们描绘成了长着整齐而修成尖状的胡须、黑色长发和体型相当肥胖的人;12他们戴着弗里几亚毡帽,穿着长及膝盖的丝绸短袖外衣,腰间系着带子,穿着细窄的裤子和高筒皮靴,很像今天吉尔吉斯人的装束。13

潘吉肯特与其他粟特城市一样,建在山上,四周筑有城墙,横跨扎拉夫尚河两岸,可看到远处帕米尔高原白雪皑皑的山脉。市区的面积约有三十公顷,这就意味着这座城市非常拥挤,房屋越建越高,街道上高楼林立,显得街道更为狭窄、昏暗,让人透不过气来。集市和旅馆则建在城墙之外。

粟特人的都城马拉坎达,即后来的撒马尔罕,位于锡尔河和阿姆河之间,是一座在历史上被无数次摧毁、又被无数次重建的城市。公元前329年,马拉坎达被亚历山大大帝攻占之后,突厥人和匈奴人又先后袭击了它。在每一次遭受重创之后,它又得以重建。玄奘在公元7世纪经过这座城市时对其的描述是:“周长约六英里,四周全都是岩石砌成的城墙,人口非常稠密。”他还注意到,市场上商品琳琅满目,都是从西方运来的,还将向更远的东方运送。“这儿贮存有来自世界各地的珍奇物品。土壤肥沃,物产丰富,出产大量的蔬菜、鲜花和水果。‘神马’就在那里喂养。当地居民在艺术和贸易方面的能力超过了其他国家的人。当地气候温和宜人,人们勇敢而精力旺盛。”14

粟特的商人和旅行者对于琐罗亚斯德教沿丝绸之路向东传播到中国起了主要作用,尽管最初的接触可能还要更早,因为语言学方面的证据显示,早在公元前8世纪中国就有了伊朗占卜者。15在兰州和唐朝的第二都城洛阳建有琐罗亚斯德教寺院,这些寺院前常常聚集着大量人群观看魔术表演。16

先知琐罗亚斯德的生卒日期尚不明确,有人认为他生活在公元前13世纪,另一些人认为是在公元前6世纪,而对于其出生地的认识也同样差别巨大:阿塞拜疆或者是蒙古。就像佛祖在适应印度社会制度的方方面面中体现了他自己的宗教背景一样,琐罗亚斯德教既融合了现存的把太阳作为阿胡拉·玛兹达神而进行崇拜的伊朗信仰,又摒弃了其他一些盛行的信仰,如把公牛作为祭品以及在仪式中饮酒等活动。琐罗亚斯德把阿胡拉·玛兹达尊为唯一的神来崇拜,这就使他跻身于最早的神教主义者行列;但他反对邪恶之神,又意味着琐罗亚斯德具有“二元论”的特征。阿胡拉·玛兹达和太阳的联系及其“在世俗世界中的形象:火”就蕴含了对两者净化形象的信仰,而天堂则被认为是光明之地。17

琐罗亚斯德教被很多粟特人信奉,并被他们沿丝绸之路传入中国,在中国唐朝存在了一段时间,后来又传入了印度,至今还在印度流传。

粟特商人和旅行者沿丝绸之路传入中国的另一大宗教是摩尼教,粟特人在那些信件中也谈到了这一点。

摩尼教④是先知摩尼在美索不达米亚创建的。摩尼于公元216年出生在一个帕提亚王族家庭,在12岁和24岁时两次得到启示,此后开始在印度西北部的佛教国度贵霜帝国讲道。他的信仰是伊朗人和闪米特人传统信仰的混合物,也吸收了佛教和基督教的成分。中世纪,在普罗斯旺地区和巴尔干半岛诸国的鲍格米勒教派中发生的“清洁派运动”中,这些信仰生存了下来。18

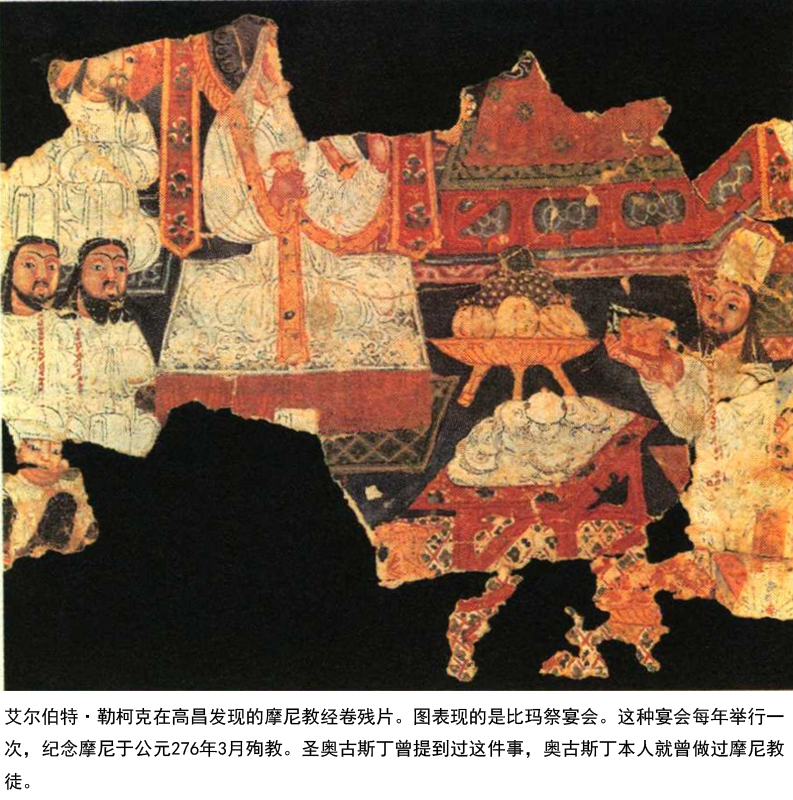

摩尼的思想一般认为具有诺斯替教思想特征,主张宇宙中善恶平衡的二元论观点,宣扬通过对教义的秘密阐释而获得知识,从而实现对灵魂的拯救;19神灵就是光明,是和黑暗共存的一种物质,光陷入于黑暗之中,善被看作设法逃离黑暗的光粒子。摩尼提出了一个神,这个神融合了以前的先知如琐罗亚斯德、佛祖和耶稣的形象,他宣称自己是这些先知的继承人。他还谈到,将有一名精英或一个被“选出”的团体领导宗教。摩尼教靠穿白衣,严格坚持素食而且通过严格禁止生育追求其终极信仰。在高昌一座8至9世纪的寺院中发现的一本摩尼教经典的一片残页中,绘有一个穿白袍的传教士,他被印度教之神湿婆、梵天和象头神围护着。残片的另一面描绘的是比玛祭宴会,以纪念摩尼殉难(公元276年摩尼被波斯国王瓦拉姆一世下令处死)。身穿白袍的摩尼教徒长着黑色的胡子,戴着各种各样的或高或头巾式的白帽,坐在地毯上,旁边摆着一只三角盘,里面盛着他们所吃的素食:西瓜、葡萄和白兰瓜。20

摩尼相信,人(物质)包含有一定数量的光粒子,生育则把这些光粒子越来越少地分给他们的后代。相同地,制作一次餐饭也会使良好的光粒子分散进入所有有生命的东西包括蔬菜之中。因此,上帝的子民在吃别人做的素食时要祷告:“我没有把它扔进炉火中,别人给我送来了这东西,我吃了它,没有罪过”。21

摩尼教从其中心粟特首都撒马尔罕沿丝绸之路向外传播,用古叙利亚语、中古波斯语和帕提亚语写成的经文被翻译成粟特语、突厥语和汉语。在敦煌大佛寺藏经阁和吐鲁番的几个地方发现了几本摩尼教经书,大部分成书的日期可能是在公元8或9世纪。22

摩尼教被回鹘统治者牟羽可汗(759—780)所接受,在其后的几百年中一直是回鹘国教,直到蒙古兴起。中国也有摩尼教寺院,当这一宗教的信徒渐渐改信佛教和伊斯兰教时,在泉州(福建省)附近曹安的一座寺院却仍然保留了下来。寺院中有一石碑,上刻“摩尼光明佛”。寺庙中的塑像在专家看来很明显是摩尼而非佛陀,但是有些虔诚的朝拜者,即“虔诚的老太太们”似乎认为那些塑像是佛。23

对摩尼教认识不清的另一件事发生在13世纪晚期,即马可·波罗和他的父亲、叔叔来到中国东南方的福州之时,他们在当地遇到一群信徒,这些信徒对于蒙古大汗蔑视他们的信仰感到惊恐。他们对马可·波罗一家来说有些神秘:不拜火,所以他们信奉的不是琐罗亚斯德教:不崇拜“偶像”,所以他们不是佛教信徒。据一位“撒拉逊”⑤翻译说,他们不是穆斯林人。马可·波罗一家研究了这些信徒的信教经典(这种经典到底是什么语言、什么样的文本呢?),认定他们的圣书是《诗篇》⑥,由此告诉他们说,他们实际上是基督教徒,波罗一家还将为他们在蒙古大汗面前求情。大多数现代学者都知道,摩尼教从基督教中借用了某些东西,因而这批信众被认定为信奉摩尼教,尤其是福州、泉州和曹安属于同一省份,虽然福州位于泉州和曹安东北方150公里远的地方。马可·波罗像往常一样,把他所汇集的资料几乎都说得很“正确”,对这次和摩尼教徒相遇的记载仅见于马可·波罗《寰宇记》的一份写本。这份写本在15世纪中叶完成,在20世纪30年代发现于托莱多,其中包括在以前的其他版本中见不到的两百多页内容,这就使我(还有其他几个人)产生了疑问,这个故事本身就可能说明,在13(或14或15)世纪的福州确实有摩尼教信徒,或许前面的记述是由15世纪中叶马可·波罗写本的抄录者收编进去的。

不管马可·波罗一家所说正确与否,摩尼教以一种或者还有其他的使人混淆的形式,在粟特商人被遗忘很久之后仍然存在于中国。

①见本章“斯坦因在长城西端……不再像3世纪那样做大三角贸易。”——编注

②即拜火教或袄教。——译注

③出于《旧唐书·西戎传》。——编注

④即明教。——译注

⑤即穆斯林人。——译注

⑥圣经中的《诗篇》。——译注

中西丝路文化史/吴芳思 著.-济南: 山东画报出版社, 2008;