丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

4.4 贡貂赏乌林制度

作者:陈鹏

根据历史文献记载及历史惯例,中国周边少数民族向中央王朝进贡,中央政府必有所赏,而且一般赏多于贡。这种贡赏贸易,起源很早,到了明代,特别是清代又得到了进一步发展。清政府对居住在黑龙江下游、乌苏里江以东和库页岛的赫哲、费雅喀等边民实行贡貂赏乌林制度,规定每户每年贡貂皮一张,称为“挹娄貂”〔1〕,这与黑龙江上游布特哈打牲部落各族的按丁征收不同。

4.4.1 边民贡貂与赏乌林制度

4.4.1.1 贡貂制度

貂是黑龙江流域盛产的一种珍贵毛皮的动物,自古以来居住于此的各族人民以捕貂为业,史载“挹娄,……出赤玉、好貂”。〔2〕因为貂皮是贵重的奢侈品,貂裘、貂冠又是权贵的象征,王公贵族都以穿貂裘、戴貂帽为荣耀,“冬时,供御用裘冠,王公大臣亦服之,以昭章采”。〔3〕因此,清代捕貂业尤为兴盛,清朝在统一黑龙江流域过程中及以后,对归顺之部族明令“每人每年贡纳貂皮一张”,如此明确的规定是以往任何朝代所没有的。史载:“贡莫贵于貂与珠,已载之经制”〔4〕,“黑龙江土贡,以貂皮为重,肇自天命、天聪之年”〔5〕。自清太祖、太宗陆续统一黑龙江上游地区后,索伦、达斡尔、鄂伦春各部族不断前来盛京贡貂,以示臣服。可见貂皮作为黑龙江流域特产之一,从清初开始已是清廷规定的贡物之一。贡貂,即以貂皮作为实物税向清政府缴纳。贡貂是黑龙江下游及乌苏里江以东各部族人民每年的一项重要政治活动,它既是各族人民对清政府隶属关系的一种具体体现,也是清政权行使其管辖权力的反映。

贡貂与赏乌林制度是伴随着清政府对黑龙江流域各族的征服而逐渐形成,并成为一种固定制度。清政府在征服黑龙江流域各族的初期,强迫各族群众定期贡献方物,以表示臣服。贡献的方物有貂皮、狐皮、水獭皮等各种珍贵毛皮。这种贡献方物主要是一种征服手段,即目的在于强调少数民族对清政权的臣属关系,其政治意义远远大于经济意义,主要用来表示各部族承认清政府的统治。贡貂制度,最早可追溯到清太祖和清太宗时期,黑龙江流域的“使犬”、“使鹿”诸部及乌苏里江以东的少数民族部民便已有向后金的贡貂活动。纳贡最早始于明万历二十七年(1599),“春正月,壬午朔,东海渥集部之虎尔哈路长王格、张格,率百入朝谒”。〔6〕清朝对贡貂的颁赏也分等次,分别赏赐蟒缎朝衣、衬衣、缎袍、裤、暖帽、靴、腰带、毛青布袍等物。从文献记载来看,当时贡貂制度已经初步形成。有贡有赏,所贡之物与所赏之物及其数量也与后来基本相当。这种贡赏往来,表现了边民在政治上对清朝的臣服与归属关系,同时也完成了相互需要的物资交换。〔7〕各部落头人率众纳贡,是必须履行的义务;如果逾期不贡献方物,或拖延时间较久,则被视为对清朝统治的反抗,清政府往往要派兵加以征讨。

入关前,清统治者对纳贡者即时赏赐,并“以次宴之”,这是对各部头人及随众来朝者安抚其心的措施之一。赏物及赐宴是有固定规例的。凡纳贡如期至者,除赏赐实物外,要及时赐宴。“定例,岁贡者宴一次”,“三年一贡者宴三次,皆赐衣冠什器”。〔8〕对人数众多按期集体纳贡者,嘉赏待遇更为优厚,一般在朝贡9天后赐宴,实行集体嘉赏。清统治者以这种隆重的仪式优遇各部贡貂头人,不仅是所谓“以抚其心”,使其紧紧地依附于清朝统治者,更重要的是使其为收纳贡赋继续出力。

清入关前,贡貂是黑龙江流域边民与清朝政治上隶属关系的象征,但尚未制度化。入关之初,贡貂制度曾一度中断。直到康熙二十八年(1689)中俄《尼布楚条约》签订后,清政府对黑龙江流域各族的管理和控制才渐上轨道,这种原来形成的贡貂制度才逐渐明确,并在康熙中期最终制度化,成为清朝统治者与黑龙江流域边疆各部族维持臣属关系及稳固清朝统治的一项重要管理制度,达到了怀柔、羁縻各少数民族部众的目的;该制度也给各族带来了经济上的实惠,因而也受到欢迎和支持,起到了“仁抚远民”的作用。

根据清政府的规定,凡是被编户的黑龙江流域各部族,每户每年都必须向清政府贡纳一张体大、毛厚、色匀的优质貂皮(以黑色貂皮为上品),这就是贡貂制度。貂皮一般分为一等、二等、好三等、寻常三等4个等级。

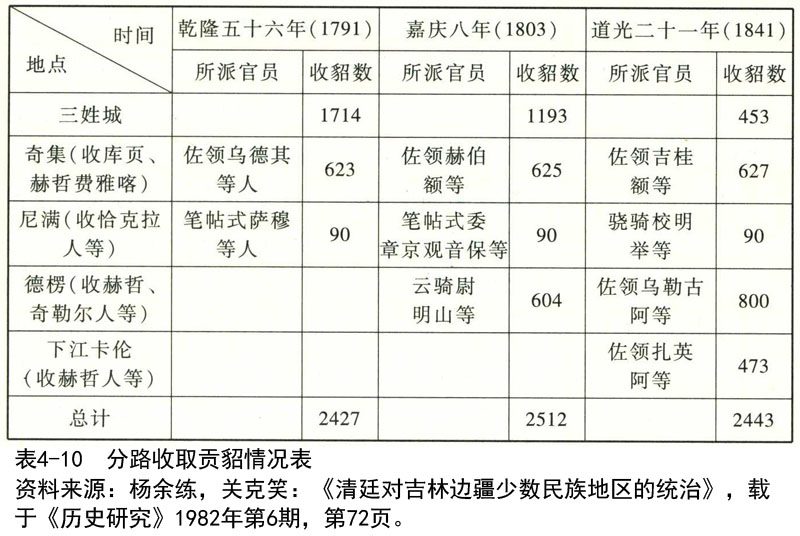

由于路途远近不同,各部来贡貂的时间也不尽相同。康熙中叶,松花江、乌苏里江及黑龙江下游剃发黑斤(赫哲)以南各部,每年一入贡;而居住在黑龙江与乌苏里江汇合处以下的不剃发黑金、飞牙喀(费雅喀)、欺勒尔(奇勒尔),皆3年一贡;〔9〕居住在黑龙江与乌苏里江汇合处以上的赫哲及恰克拉人,“皆每年入贡”,同时“凡岁贡者,除赐衣冠什器之外,宴一次,固山大(满语固山达,协领之意)以下陪宴;三年一贡者,宴三次,宁古塔梅勒章京(满语副都统)陪宴”。〔10〕《满洲源流考》记载:“又东二百余里,住尼满河源者,曰奇雅喀喇。又有班吉尔汉喀喇,亦在宁古塔东南,去乌苏哩四千里。每二年一次遣官至尼满河地方收贡、颁赐。”“又东北行七八百里,曰费雅喀。又有居处甚远不能至宁古塔之库叶一路,每年六月遣官至离宁古塔三千里之普禄乡收贡、颁赐。”〔11〕后来取消了3年一贡之制,除乌苏里江以东2年一贡外,其余均为1年一贡。但是不管3年一贡、2年一贡,还是1年一贡,均按每年每户缴貂皮1张征收。即3年一贡者,每次缴貂皮3张;2年一贡者,每次缴貂皮2张。关于贡貂的时间、地点基本沿袭旧制,现将乾隆、嘉庆、道光三朝各择一年,列表4-10。

4.4.1.2 赏乌林制度

赏乌林和户籍是密切相连的,赏乌林就是根据户籍实施的。赏乌林又是与贡貂同时进行的,“无貂皮之贡即无乌绫之赏”。〔12〕清代黑龙江流域边民每年以貂皮缴纳赋税,并得到清政府的赏赐,称为赏乌林。按规定,边民每户纳貂皮一张。清政府实行的贡貂赏乌林制度是加强东北边疆地区管理的重大措施,也是边民政治、经济生活中的一件大事,这在清代相沿已久,并形成制度化。

4.4.1.2.1 贡赏点的分设及更改

清入关前一般在盛京进行贡赏。顺治年间,东北边疆边民一般在宁古塔入贡领赏,也可以直接去京师。顺治十六年(1659),考虑到贡貂者路途遥远,来京不易,清政府决定“此后费牙喀部落人民进贡,应送至宁古塔,照例宴赏遣回”。〔13〕雍正六年(1728),对贡貂颁赏的办法实行了改革。各族贡貂者距离三姓较近的,直接至三姓城缴纳。因恰克拉、班吉尔汉喀拉(也称颁集尔汉喀拉)等部“间隔崇山峻岭,进城维艰”,遂令各部改在“乌苏里以内尼满地方集齐候赏”。对“乌拉江(黑龙江)口居住之库页等五百余户,则每年遣章京等员,赴宁古塔境外三千余里之普禄乡等地方,令其以六月会集”〔14〕,纳贡颁赏。居住在奇集湖以上的边民,仍赴宁古塔,后改赴三姓城缴纳取赏。

雍正十年(1732)三姓设副都统,黑龙江下游及部分乌苏里江下游各族改至三姓贡貂,从此黑龙江下游及乌苏里江以东各族贡貂均移归三姓副都统衙门办理。对距离较远的,则由宁古塔或三姓副都统派出官员前往设立行署,就近收取。此年将行署由普禄改至奇集,直到道光年间,奇集均为收貂官员行署的主要设置地。嘉庆时期在德愣,道光时期在下江卡伦,又增设2处行署收税。每年四至六月,三姓副都统除在当地收贡颁赏外,还派出多路官兵,分赴奇集、普禄、德楞、尼满、下江卡伦,设立临时行署〔15〕,以方便各族边民就近纳贡领赏,减少往返之劳。此外在黑龙江沿岸还有多处设置行署的地方,行署官员乘船每到达一个居民比较集中的地区即驻扎下来,就近收取貂赋。这样,清代内地出产的丝绢诸物,经由东北亚古道运往黑龙江下游木城,由清政府特别是三姓副都统衙门派遣的赏乌林官员颁赏给由各噶珊前来的贡貂者。

4.4.1.2.2 赏乌林的等级

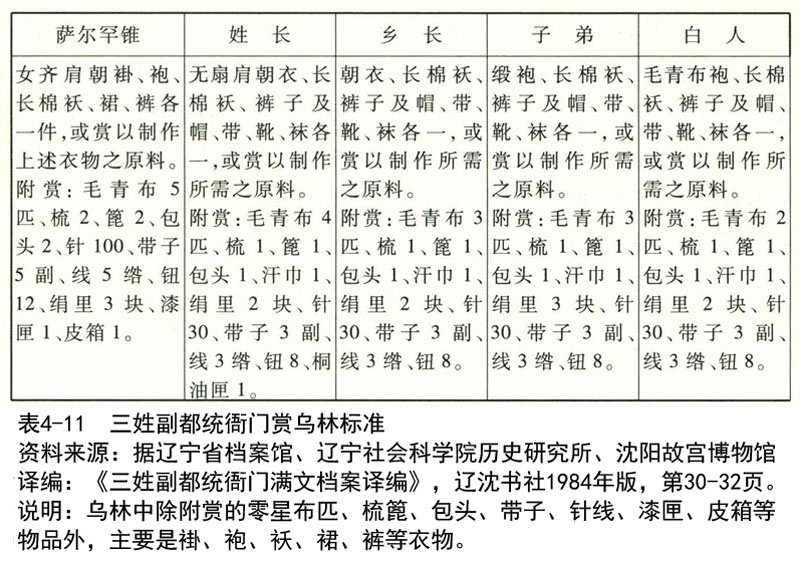

边民每年按户贡献貂皮一张,而清政府的乌林回赏,是按贡貂人的身份地位,划分为萨尔罕锥、姓长、乡长、子弟、白人(白丁)5等,乌林种类与数量各有不同,分别配套赏给。每套包括衣服和日用品两部分。起初赏给成衣,盛京户部供给原料,由盛京内务府承做,盛京工部制造。自雍正六年(1728),“因制做需费时日,且不合身,故奏请停止制做,将需用之蟒袍等依原赏数目改赏缎布衣料,等因具奏”〔16〕,并作出了详细的规定。赏乌林的标准见表4-11。

4.4.1.2.3 赏乌林的仪式与补贡补赏制度

贡赏仪式:贡貂及颁赏时举行隆重的仪式,在指定地点设立赏乌林木城,贡貂者于木城周围搭设帐篷。举行仪式时清朝官员当场验收贡貂,并按贡貂者身份颁赏乌林。“颁来顶带出辕门,一样句胪学谢恩”〔17〕,顺治末年宁古塔流人方拱乾的诗句真实地反映了贡貂赏乌林制度产生的积极效果。

补贡补赏制度:边疆各族居民,有时不能如期前来贡貂,清政府还规定了补贡补赏制度:“应贡之貂皮倘因故亏欠一年,能于下年交纳者,则仍照前办理,补赏应赏之物。此外,若两年以上欠交者,则停其贡纳,亦不再补赏,俱照当年应贡之貂皮收取,亦照例颁赏等语。”〔18〕绝大多数边民在编户的100余年间,均能如期前来,照例贡貂领赏;只有极少数边民,因故迟误缺贡,一般都在次年补贡领赏。

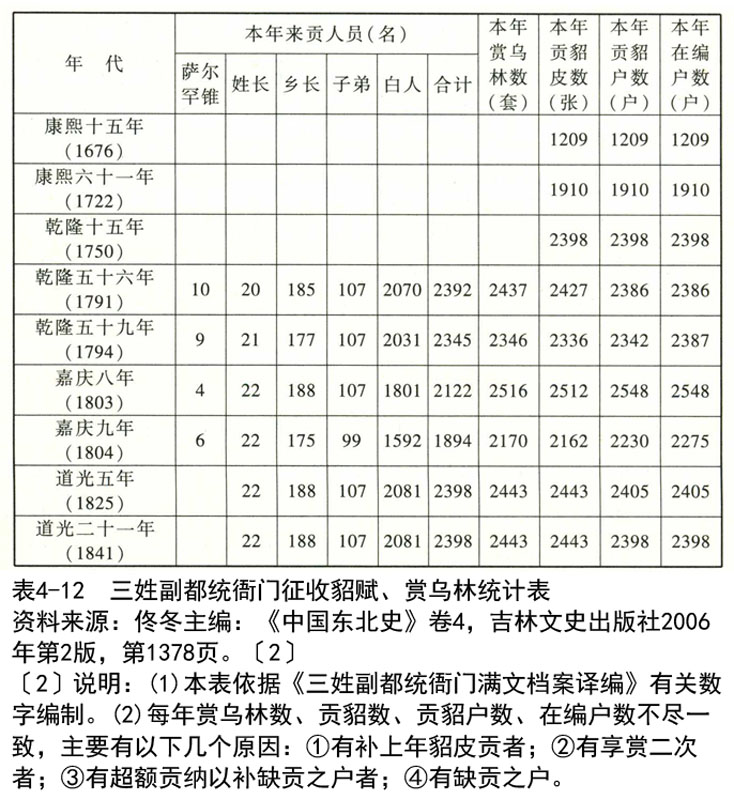

4.4.1.3 贡貂与赏乌林数字

赫哲费雅喀贡貂户数,据康熙十五年(1676)统计共计1209户,康熙六十一年(1722)增至1910户,乾隆十五年(1750)又增至2250户。清政府担心此后赏乌林数继续增加,难于置办,因此确定将乾隆十五年“纳貂皮贡之赫哲费雅喀二千二百五十户及库页费雅喀一百四十八户永为定额”〔19〕,总计2398户,每年贡貂2398张,赏乌林2398套。但由于每年实际来贡貂人户时有增减,而实际人户也有增加,因而每年贡貂户数、貂皮数、赏乌林数经常超过定额。但一般保持在2200~2300户左右。关于三姓副都统衙门征收貂赋及颁赏乌林数目详见表4-12。

【附录】

费雅喀贡貂:清政府规定以乾隆十五年(1750)编定的赫哲费雅喀2250户,库页费雅喀148户为定额,作为编户费雅喀人贡貂赏乌林的依据,嗣后不准增加。〔20〕所赏赐物品与赫哲相同,只因费雅喀居地距三姓甚远,故约定于七月中旬在奇集噶珊进贡貂皮。〔21〕

库页贡貂:清政府对库页诸部依旧实行贡貂赏乌林制度。因路途遥远,最初是每3年到宁古塔纳贡1次,后改为每年六月至普禄乡、德楞乡贡貂颁赐。〔22〕赏赐给姓长和乡长的物品有官服、布匹、缎布等大量物品,俗名“穿官”,即穿清朝官府赐给的衣服。三姓派往普禄乡、德楞乡行署衙门的官员,掌管各部落的户籍,按各部落的名册接纳貂皮,并颁赐衣物,发给各部落氏族长和乡长以满文或汉文的委任证书或其他凭证文件。“颁发文书,盖有官印”〔23〕。

恰喀拉贡貂:清政府任命恰喀拉氏族长为姓长、乡长,负责当地事务,进行编户管理。〔24〕乾隆年间恰喀拉人计45户。男以鹿皮为冠,布衣跣足。妇女则披发,不笄而襟衽间多刺绣纹。他们的房屋舟船俱用桦皮,不使用网苫,而以叉鱼射猎为生,游猎居住于东海岸老岭以南。因距三姓2000余里,间隔崇山峻岭,路途艰难,故隔年贡貂颁赏一次。届时恰喀拉人齐聚候赏地乌苏里以内之尼满,三姓派员前往照数收贡,赏给布帛,颁赏后恰喀拉人径行返回原籍。〔25〕咸丰元年(1851),颁赏下江恰喀拉人等90套衣服所需彭缎7匹2丈5尺、妆缎3匹2尺、绢20匹1丈5尺、毛青布710匹、白布9匹、家机布1匹1尺、细家机布165匹、棉缝线3斤4两、棉线270绺、梳子90、包头90、篦子90、钮子720、针2700、带子270副、棉花146斤4两、贸易蓝毛青布20匹。〔26〕这种“贡貂”与“赏乌林”制度,直到沙俄割占乌苏里江以东地区后的第七年(同治六年,1867),才由于俄国官吏的阻拦而停止。〔27〕

4.4.1.4 相关措施及历史作用

清政府对黑龙江流域各族边民实行的贡貂赏乌林这种独特的管理制度,“约得貂皮一张须费银十余两,皇恩浩荡,原所以羁縻诸部,固我边陲也。”〔28〕这是加强边疆地区民族管理的重大措施,使东北边疆“地虽极边,人皆内属”。〔29〕可见为保障颁赏乌林的正常进行,通常需要耗费大量的人力、物力、财力。

4.4.1.4.1 赏乌林的准备

以三姓副都统为例,该衙门每年向吉林将军等有关部门上报来年赏乌林的预算,并上报将军衙门。由盛京礼部做好准备后,三姓副都统衙门派专人前往盛京领取乌林,“每年春季自盛京解往之乌绫等件,车载马运,络绎于途,非数万金不能办此”。〔30〕赏乌林的准备工作就绪后,三姓副都统便于规定之日期,派员前往约定之地点,设临时行署,对前来贡貂的边民收取贡貂并颁赏乌林。

4.4.1.4.2 行署贡赏实施过程

在各行署征貂、赏乌林时,由副都统衙门派出佐领、骁骑校以及差吏等共五六十人,乘船载运乌林前往约定地点,建立木城,作为行署。如德楞行署木城,长宽各二三十米,用圆木圈成,分内外两层,内层为官员行署所在,外层为交易场所。贡貂者也携貂至此,贡貂时由差吏“呼唤诸夷之喀喇达(哈喇达)、噶珊达等依次单独进入行署”,按户献上黑貂皮一张,验视合格者,即颁赏乌林一套。收取貂赋期间,行署官员还要巡视各地,听取姓长、乡长报告,告诫其“必须年年进贡”,同时处理地方纠纷,任免一些姓长、乡长。

4.4.1.4.3 政府发给“坐米”、“路米”及筵宴

贡赏活动虽然分散在四五个地点进行,但由于边民居住分散,其贡貂仍然需要经过长途跋涉。为此,清政府发给其往返期间的口粮,并在居住期间设宴款待。三姓副都统总辖贡貂边民后,每年屯田的粮食收入有一半用于贡赏时支用边民所需。赏乌林支出的粮谷,包括“坐米”和“路米”两部分。“坐米”指发给贡貂之人在收税点活动期间的食用口粮及筵宴招待所支出的粮食。“路米”是指发给边民往返途中支用的粮食。每年需用的粮食,两项合计大约在1000石左右。例如在道光十四年(1834),贡貂边民共计2398人,共支用“坐米”计米482石1斗、谷335石7斗。“路米”按路程远近计日发给,总计2398人,共计给米399石2斗3升9勺。〔31〕

4.4.1.4.4 收贡颁赏的善后事宜

清政府每年收贡颁赏之后,都要由有司缮具清册,开列清单,向主管衙门呈报。若有当年未来进贡者,则由派去的官员将所余乌林交回衙门,并“将所有已赏(乌林)及所余乌林之细数,谨分晰造册呈报”。有司接呈后,将未赏剩余之乌林收藏在库,以抵来年应赏额定乌林之数,并请三姓副都统将赏乌林细册咨报将军衙门。所纳貂皮由三姓副都统派遣官兵,连同贡貂清册一同解送。为确保安全,三姓副都统还咨请将军衙门照例派兵,将贡貂小心看护,解往京师;同时咨请将军衙门转咨盛京及京师。

4.4.1.4.5 贡赏的历史作用

清政府对东北边疆,特别是黑龙江流域各族边民实行的一年一度的贡貂、赏乌林制度,安排十分周到,招待颇为丰盛。东北边疆各族居民通过该活动,每年一户能领到衣帽和很多生活必需品。因此,贡貂与赏乌林成为他们生活中的一件大事,使他们和清政府及内地建立起血肉相依的联系。

贡貂与赏乌林制度从表面上看是一种经济活动,究其实质,则是一种政治上的隶属关系。贡貂赏乌林制度是清政府管理黑龙江流域的一项独特的重要制度,这一制度的实施,是卓有成效的,维护了边疆社会的稳定,安定了少数民族的生计,在历史发展上无疑是起到了积极作用。〔32〕

4.4.2 解读现日本珍藏清代噶珊贡貂与赏乌林珍贵档案

1996年9月24日,由日本学者山根幸夫教授推荐,吉林省社会科学院历史研究所杨旸教授应日本学术振兴社邀请,就《中国东北地区历史与文化——明清时代东北亚丝绸之路与虾夷锦研究》这一课题进行学术交流,共历时2个多月。在东京大学、北海道星园高等学校主要讲解现日本存藏的清代政府经营管理黑龙江、库页岛地区实行贡貂与赏乌林制度的极其珍贵的《カラフトのナヨロ文书》(《库页岛名寄文书》)档案。此档案现珍藏于北海道大学附属图书馆。

日本学者特别是北海道大学名誉教授池上二良先生对这份档案做过专门研究,曾发表论文刊登在日本《北方文化研究》(昭和四十三年1968年,第3号)上。虽然池上二良教授对上述提及档案的研究作出了贡献,但有些问题还需要作进一步探讨。

现将日本北海道大学附属图书馆珍藏的《カラフトのナヨロ文书》(《库页岛名寄文书》)两件档案,分原档“句读”、“注释”、“说明”、“译文”4部分进行解读。

第一件档案

【句读】

奉旨,赏赫哲来之佐领①付勒珲等抵至德楞②,验③乌林④,查得各处各姓哈赉达⑤,俱赴前来领赏。惟陶姓⑥哈赉达,近年以来,总未抵来领赏,每年凭以满文剳付⑦领取,似此情形寔⑧非办公之道。耳闻西散大国⑨与陶姓人前来见面。是以烦劳贵官⑩如遇陶姓人,切示晓谕(11),令伊(12)明年六月中旬,前来领赏;如不抵至,即将此姓人销除,永不恩赏,故此特恳。

佐领付勒珲

赏乌林官云骑尉(13)凌善

防御德僧厄

嘉庆廿三年夷则月(14)

【注释】

①佐领,武官名。清置,属八旗都统。初名牛录额真,后改为牛录章京,汉文名为佐领,秩正四品。

②德楞,又名德勒恩、台伦。今俄罗斯境之利特温采沃。清嘉庆年间在此设临时衙署,称之为赏乌林(乌绫)木城。地势要冲,风景如画。德楞木城为用圆木建成的二三十米见方的木城,分内外两层,内层为赏乌林官署所在,外层为交易场所。各族人民从四面八方集聚于此地贡貂与赏乌林,此地更是交易的场所,人来人往,熙熙攘攘,热闹非凡。

③验,即察看、查考之意。

④乌林,满语(Ulin)音译,亦写作乌绫或乌凌,意为财帛。

⑤哈赉达,又叫哈喇达,即姓长。清代在黑龙江流域及库页岛等地区“设姓长、乡长分户管辖”。

⑥陶姓,是库页费雅喀六姓之一。据《满文档案》记载:乾隆十五年(1750)额定148户,嗣后不准增加。148户中有六个姓氏,即耨德、都瓦哈、雅丹、绰敏、舒隆武噜、陶六姓。陶姓,乾隆八年(1743)姓长雅尔齐,乾隆四十二年(1777)姓长额阔标,道光二十一年(1841)姓长乌尔库标。

⑦剳付,“剳”同“札”,是古代一种公文凭据。“满文剳付”,就是清朝政府发给姓长、乡长的“满文凭证”,作为贡貂与颁赏乌林时验证身份和地位的“执照”。没有执照就等于取消贡貂颁赏乌林的资格。

⑧寔,同“实”。

⑨西散大国,即“西山大国”。据曹廷杰《西伯利东偏纪要》、日本《虾夷岛说》记载,黑龙江下游以及库页岛地区少数民族称呼日本国为“西山国”或“西散大国”。

⑩贵官,由档案记载中可知,其“贵官”是认识陶姓人,因此,大清官员佐领付勒珲才叫他捎信传示“令伊明年六月中旬,前来领赏;如不抵至,即将此姓人销除,永不恩赏”。

(11)晓谕,晓示。清代公文上级对下级用“晓谕”。

(12)令伊:令,命令。伊,他。命令他之意。

(13)云骑尉,清代世爵之一,地位在骑都尉之下、恩都尉之上。为三姓副都统派出的官员,佐领副手,其人为凌善。

(14)夷则月,中国“农历秋七月”之意。

【说明】

这份原档,是记录清朝嘉庆二十三年(1818)农历秋七月,三姓副都统衙门派出赏乌林官员佐领付勒珲及两名副手凌善、德僧厄等,到黑龙江下游临时行署德楞木城地方考察黑龙江下游及库页岛少数民族贡貂与赏乌林执行情况的一份原始记录。清代黑龙江下游及库页岛收取赋税官员,早期由宁古塔副都统派出,据清人萨英额《吉林外纪》卷8记载,雍正以后改由三姓副都统“派员收纳貂皮,颁给赏物”。这份档案记载的官员为首的是一名佐领(牛录额真,亦称牛录章京)付勒珲,两名副手即云骑尉凌善、防御德僧厄。

清政府对黑龙江下游及库页岛等地区少数民族贡貂在时间、数量、质量上都是要求比较严格的,必须定期按时前来贡貂、领赏。唯独库页岛陶姓姓长连续几年来都没有亲自到德楞纳贡。他本人不但不来,还委托别人拿着清政府颁发给他的“满文凭证”(纳贡领赏的“执照”)代替他领赏。这位大清朝赏乌林官员付勒珲佐领看到这种情况感到实在“非办公之道”。于是就对这次前来德楞纳贡领赏的居住在库页岛的这位姓长“贵官”说,听说“西散大国(系指日本国)与陶姓人往来见面”,又说,你认识“陶姓人”姓长,那就麻烦你了,请回去捎个信,叫他(指陶姓人)明年六月中旬一定来德楞木城地方纳贡领赏,如果再不亲自来这里纳贡领赏,我将取消他这种纳贡领赏的待遇,永远也不再给他“恩赏”,要你回库页岛后,特此转告“陶姓人”姓长。

【译文】

遵照谕旨,颁赏赫哲族的清代三姓副都统衙门官员佐领付勒珲等已抵达黑龙江下游临时衙署德楞木城地方(今俄罗斯境内之利特温采沃),检查(贡貂)与颁赏乌林(乌绫)执行情况。检查结果,得知各处每个姓长哈赉达(又称哈喇达)都到达纳贡领赏。唯有(库页岛)陶姓姓长哈赉达,近年来都不是本人亲自抵达这里领赏,而只是每年委托别人携带大清王朝颁发给他的“满文凭证”,到德楞衙署代替他领赏,这种做法实在不是办理公事之道理。我(系指佐领付勒珲)耳闻日本国与库页岛陶姓人有来往“见面”,你(系指档案中的“贵官”)认识陶姓人,就麻烦“贵官”了,回到库页岛后,如遇到陶姓人务必通知他我的令示:他(系指陶姓人)明年(指嘉庆二十四年,公元1819年)六月中旬,一定前来德楞贡貂领赏。如果还不亲自抵至这里,我将立即将陶姓人贡貂领赏的待遇取消,永远不再恩赏,所以特此诚恳转告。

佐领付勒珲

赏乌林官云骑尉凌善

防御德僧厄

嘉庆廿三年秋七月

第二件档案

【句读】

耳问①西散大国②原因③,并未知情。吾未大清大国赏乌林来者,若④官员以⑤并验看。不*⑥有。故此*⑦一同来,若有顺便者,此处原因,一并分别*⑧来,覩直⑨便知。实荷⑩。

拜托

大清国官员

【注释】

①问,据第一件档案可知,“问”是“闻”之误。“耳问”应为“耳闻”。

②西散大国,即“西山国”。据曹廷杰《西伯利东偏纪要》、日本《虾夷岛说》记载,黑龙江下游及库页岛少数民族,如赫哲、费雅喀等族称呼日本国为“西山国”或“西散大国”。

③原因,《カラフトのナヨロ文书の满洲文》一文将“原因”写成“因原”(见《北方文化研究》昭和四十三年第3号,第186页),应为“原因”。

④若,《カラフトのナヨロ文书の满洲文》一文将“若”写成“各”(见《北方文化研究》昭和四十三年第3号,第186页),应为“若”字。

⑤以,《カラフトのナヨロ文书の满洲文》一文将“以”划为“O”(见《北方文化研究》昭和四十三年第3号,第186页),可能“以”没有识别出来以“O”来代替。

⑥由第一、二件档案相互参证,可知撰写者将“晓”字误写为“*”字。

⑦⑧*,无有此字,撰写档案者可能要写“销”,应为“捎”字。

⑨覩直,覩,看见之意;直,通“值”,价值之意。覩直,亲眼看见其价值。

⑩实荷,实承受的恩惠。

【说明】

第二件档案是针对第一件档案所提出问题的回答记录。也可以说,这一件档案记载的是库页岛“陶姓人”姓长回答“大清大国官员”赏乌林官佐领付勒珲的内容记录。陶姓人姓长回答说,你(系指佐领付勒珲)耳闻说我与日本国人见面,没有那么回事。又说,我从来就未见到大清王朝赏乌林官“来者”和大清王朝官员检查赏乌林发放的情况。接着又重复地说了一遍,我不晓得和日本国人见面一事(陶姓人显然有些惧怕清朝官员知道他同日本国人见面一事,因此又重复说明了这一事件)。所以,你若要赏乌林,就一同捎来就好了;你若不来,顺便叫来我“此处”人分别捎来也好。亲眼看看我这里貂皮货物好不好,你就便知了。实在是感谢所承受的恩惠呀。

【译文】

你(系指佐领付勒珲等)耳闻就说我(系指陶姓人姓长)与日本国人“见面”,我不知道还有这么一回事。我也未见到大清国赏乌林的“来者”和大清官员检查发放乌林的情况。我不知道有与日本国人“见面”一事。因此,你若想赏乌林,就一同捎来好了;若顺便叫来“此处”之人分别捎来也好。亲眼看看这里貂皮好不好,你便知道了。实在是感谢所承受的恩惠。

拜托

大清大国官员

上述两件档案内容说明了什么问题呢?

其一,说明了明清两代对黑龙江下游及库页岛经营的继承性和连续性。这种经营功能,明代是通过卫所制度的朝贡制,清代是通过噶珊制度的赏乌林制度来完成的。这一地区少数民族在明朝贡貂皮,同时又获得朝廷的大批赏赐物品。清朝贡貂领赏的时间、地点,如德楞木城地方等制度规定是很严格的。从这一点来说,噶珊制度不仅是继承了明代的卫所制度,还发展了卫所制度。

其二,说明由于噶珊制度的实行,内地丝绸服饰等输入到黑龙江下游及库页岛地区,内地不仅在意识形态、服饰文化方面影响这一地区,而且还对少数民族衣着穿戴产生了一定的影响,在一定程度上提高了少数民族的物质生活质量。

其三,说明了历史上的黑龙江下游、库页岛和北海道地区不是完全隔绝的,各族人民进行了比较频繁的和平交往。这种交往,虽然不能说像内地那样发达,那样繁荣,但也不像有的学者说的那样,上述地区是“不毛之地”,“完全封闭性的社会形态”。

其四,说明了历史上中日两国人民传统友谊源远流长,人民是这种友谊交往的主体和推动力量,而统治者是各族各地区人民友谊交往的障碍。三姓副都统衙门赏乌林官佐领付勒珲前往德楞地方检察贡貂与赏乌林情况,特别查寻库页岛陶姓人姓长是否与“西散大国”即日本国人有“往来见面”的行为,就是一个有力的佐证。但这一地区各少数民族冲破了清朝统治者束缚中日两国人民交往的障碍,形成了“山丹贸易”的盛况以及形成了“虾夷锦”文化现象,大力促进了中日两国睦邻友好关系的发展,加强了中日两国人民的传统友谊。〔33〕

东北亚土著民族很早就开始向中原王朝贡献貂皮、马、羊,换取丝绸、瓷器、金银饰品。早在东汉光武帝建武二十五年(49)辽西乌桓大人郝旦等922人,就前往洛阳贡献奴婢、牛、马及弓、虎、豹、貂皮。至明崇祯七年(后金天聪八年,1634)使犬部的盖青家族贡貂皮内附后金政权,已有悠久的传统。明亡清兴,清朝在黑龙江流域、库页岛等地土著部族中建立户籍,委任姓长、乡长。各族人民按规定向清王朝贡貂,并得到相应的赏赐品,称之为“赏乌绫”,这和“贡貂”活动构成新的贡赏贸易,也是一种税收制度。

据《黑龙江将军衙门档案》记载,清初规定凡编入八旗的索伦、鄂伦春、达斡尔、赫哲等民族,按定制每年进贡貂皮,一名壮丁应纳貂皮一张。嘉庆《钦定大清会典》卷11记载:“其计户者,三姓所属赫哲、费雅喀、(奇)勒尔、库叶、鄂伦春、恰喀拉五十六姓二千三百九十八户,每户纳貂皮一张。”

清王朝赏给贡貂者的物品也相当可观。据《三姓副都统衙门档案》记载,乾隆八年(1743)赏给库页费雅喀人乌林则例计开:姓长每人赏给无扇肩朝衣折合蟒缎1匹、白绢各4丈5尺、妆缎1尺8寸、红绢2尺5寸、家机布3尺1寸,长棉袄及裤子折合毛青布2匹、白布4丈、棉花26两;附带赏给零散毛青布各4匹,汗巾高丽布各1丈,每块3尺之绢里子各2块,帽、带、靴、袜折合毛青布各2匹,梳子及篦子各1把,针各30,包头各1,带子各3副,棉线各3绺,棉缝线各4钱,钮子8个,桐油匣子各1个。乡长每人赏给朝衣折合彭缎2丈3尺5寸、白绢4丈5尺、妆缎1尺8寸、红绢2尺5寸、家机布3尺1寸,长棉袄及裤子折合毛青布2匹、白布4丈、棉花26两;附带赏给零散毛青布各3匹,汗巾高丽布各1丈,每块3尺之绢里子各2块,帽、带、靴、袜折合毛青布各2匹,梳子及篦子各1把,针各30,包头各1,带子各3副,棉线各3绺,棉缝线各4钱,钮子8个。白人每人赏袍子折合毛青布2匹、高丽布3丈5尺、妆缎l尺3寸、红绢2尺5寸,长棉袄及裤子折合毛青布2匹、白布4丈、棉花26两;附带赏给零散毛青布各2匹,汗巾高丽布各5尺,每块3尺之绢里子各2块,帽、带、靴、袜折合毛青布各2匹,梳子及篦子各1把,针各30,包头各1,带子各3副,棉线各3绺,棉缝线各6钱,钮子8个。〔34〕

人们看过上面的赏品清单,自然会想到当年东北亚丝绸之路的贡赏贸易的盛况。库页岛居民一般乘船至宁古塔(今黑龙江宁安)和三姓(今黑龙江依兰)纳贡领赏。清朝地方官也定期到黑龙江下游收税点搭棚收贡发赏和宴请来人。其赏品原则上由盛京(今沈阳)生产备齐,运往三姓副都统衙门。派出的赏乌林官有佐领、云骑尉、防御、骁骑校、笔帖式,他们一般在秋天乘船前往,贡赏地点设在普禄乡(黑龙江下游奇集湖畔)江岸,船舰云集,帐篷林立,栅城有兵卒把守。在贡赏的日子里,这一带如同佳节盛会,十分热闹。日本文献《北虾夷图说》有生动的记载。东北亚土著民族称这种贡赏贸易为“穿官”或“跑穿官”。清朝后期则由“谙达”商承包。

库页岛上的虾夷人和费雅喀人经常用来自清朝的赏乌林(满语意为财帛之物)商品去日本北海道进行交换。20世纪90年代以来,日本北海道新闻社连载《虾夷锦渡来之路》系列文章,多以清代贡貂和赏乌林为题材。内容非常丰富,从一个侧面重现了明清时期东北亚土著居民间的和平交往的景象。

东北亚丝绸之路的历程,凝结着中华民族和东北亚边疆地区其他民族的传统友谊。傅朗云等所著《曹廷杰与永宁寺碑》一书,回顾了这条商路的土著民族和汉族商人,晚至清末,还屡次向清王朝请赏甚至花钱买官爵。这又是一段历史佳话。〔35〕

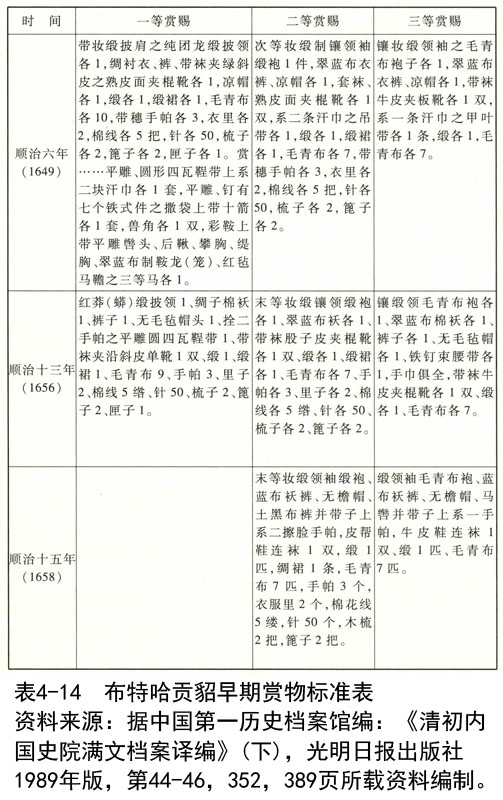

4.4.3 布特哈牲丁贡赏制度

据载:“索伦……地产貂,以捕貂为役。”〔36〕“布特哈人岁赍粮入山采捕,利在大雪,故秋即去,春始还,往往有空手归者,则貂之难得可见。说者谓貂见人走入穴者,取之如探囊;升木则稍难,然守待旬日,亦有到手之时,惟匿石罅中,则无计可施,此亦存乎貂丁之际遇耳。”〔37〕可见捕貂之艰辛。捕貂办法很多,但多用犬捕貂,以不伤其皮,“貂产索伦之东北。捕貂以犬,非犬则不得貂。虞者往还,尝自减其食以饲犬。犬前驱,停嗅深草间,即貂穴也。伏伺噙之,或惊窜树末,则人、犬皆息以待其下。犬惜其毛,不伤以齿,貂亦不复戕动。纳于囊,徐俟其死”。〔38〕入关后,清政府对居住在黑龙江上游的布特哈打牲部落各族亦实行贡貂制度。但按丁征收,“布特哈户出一丁,以竿量身,足五尺,岁纳一貂”。〔39〕

自天聪年间皇太极陆续统一黑龙江上游地区各部后,索伦、达斡尔、鄂伦春各族不断前来盛京贡貂,以示臣服。入关后,布特哈各部继续贡纳貂赋。布特哈衙门所属八旗牲丁,“分八围应捕貂役”,按丁征收,“布特哈,无问官、兵、散户,身足五尺者,岁纳貂皮一张,定制也”〔40〕,称为“索伦貂”〔41〕。

4.4.3.1 贡貂地点

清入关后,布特哈各部最初将“贡物送至京师,交与户部”。如顺治三年(1646),“索伦部落、使鹿部落喇巴奇等贡貂皮,宴赉如例”。〔42〕当时所贡包括貂皮、貉皮两种。从顺治十六年(1659)起,黑龙江下游各族逐渐改为至宁古塔贡貂,一般不再远至北京。但是,黑龙江上游各族直到康熙中叶仍至北京贡貂,这与布特哈诸部长期隶属于理藩院有关。

康熙二十三年(1684),布特哈打牲部落改隶黑龙江将军,贡貂地点也由北京移至卜魁(今齐齐哈尔)。“出尔罕者,兵车之会也。地在卜魁城北十余里。”〔43〕《清实录》亦记载了这一变化:“向来打牲人丁应交貂皮,该总管拣员径解京城。后因索伦、达呼尔改归黑龙江将军等管辖,将拣选贡貂,奏改由齐齐哈尔城解送贡面官员,顺便解送热河。”〔44〕此外还有一些约定的收税点,其中格尔必齐河是最西部的一个收取贡貂点。《黑龙江旅行记》记载在呼玛尔河河口,“满洲官员在12月和3月前来这里征收贡税。规定玛涅格尔人缴纳的兽皮为中等成色,要脚爪齐全,当然要带尾巴”。〔45〕

4.4.3.2 牲丁及贡貂数

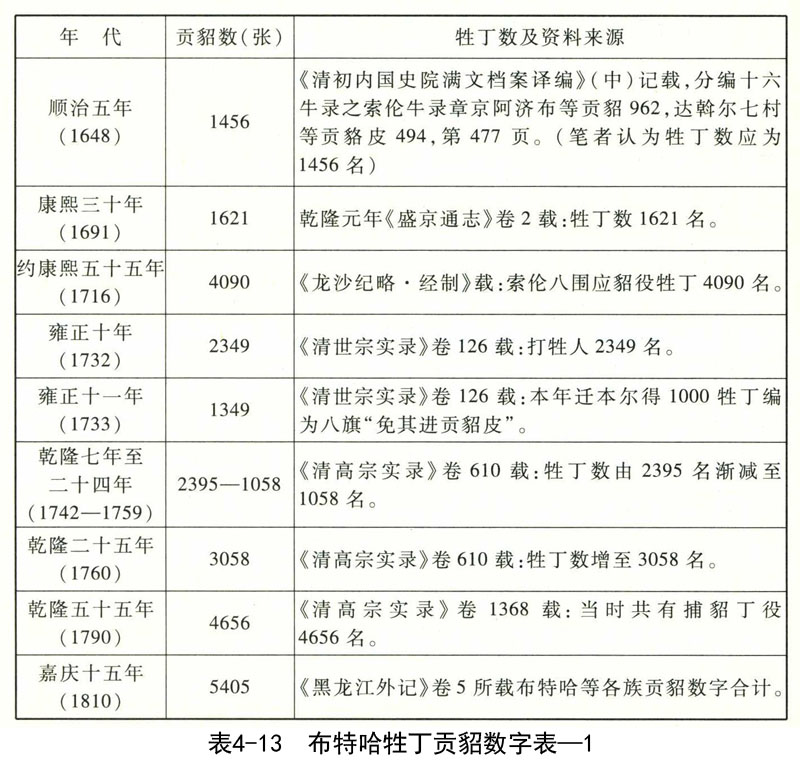

关于黑龙江上游地区布特哈牲丁及贡貂数字,缺乏全面、准确的统计数字,只能从现有记载作一个大概推测,见表4-13。

4.4.3.3 选等与赏赐

布特哈所贡貂皮一般分为一等、二等、好三等、寻常三等4个等级。

《黑龙江外记》有详细记载:“选貂之制,将军、副都统坐堂上,协领与布特哈总管分东西席地坐,中陈貂皮,详视而去取之。甲乙既定,钤小印于皮背,封贮备进……贡貂有一等、二等、好三等、寻常三等之分。嘉庆十五年(1810),选定一等四十二张,二等一百四十张,好三等二百八十张,寻常三等四千九百四十三张,岁大略如是。而列一等者皆雅发罕俄伦春及毕拉尔物。”〔46〕“人岁输一于官,各私识毛色,汇佐领处。五月,将军至墟场,选以贡。凡三等,官给价有差。不入等者,听鬻。”〔47〕清末略有变化,《黑龙江述略》记载:“貂贡:头等七十二张,二等一百七十三张,上三等四百三张,中三等二千五百七张,九月进。按:黑龙江省诸部归顺之初,随朝纳貂,略表臣服之义,盖无年限、数目、定制,自经披甲当差,而打牲部落,始有贡貂之制。每官每兵一员名,纳貂一张,即布特哈城索伦、达呼尔部,兴安城俄伦春部是也。”〔48〕选好后将“岁贡貂皮,先将等第、数目六月内奏闻,然后派齐齐哈尔官偕同布特哈总管一员,解送木兰,咨报行在户部、理藩院、内务府,其甄别收贮,则内务府事”。〔49〕

对于牲丁所贡貂皮,凡入选者,清政府均按等级给予一定赏赐。起初以布帛及其制成品等实物为主,此外附带赏给少量生活用品。自康熙三十五年(1696)起,重新制定了布特哈贡貂颁赏章程,分有赏、无赏两种,并将赏赐实物改为银两。道光二年(1822)规定:“雅法罕鄂伦春、毕拉尔……无饷丁五百九十七名,该丁呈贡貂皮,拣不入等者无赏,拣入头等者,赏银四两,二等赏银三两五钱,三等赏银三两。布特哈、索伦、达呼尔,例贡貂皮无饷丁二千六百四十七名。墨凌阿鄂伦春,例贡貂皮无饷丁六十二名,此二项向无赏银。”〔50〕食俸、不食俸,有赏、无赏,“均系酌量该处情形,官差轻重”而定。雅法罕鄂伦春、毕拉尔散处山野,官无接济之处。而其余各部牲丁,或享有半分钱粮,或代官牧养马匹,并经常接受清政府的赈济。乾隆三十年(1765),黑龙江将军富僧阿奏请停索伦、鄂伦春等贡貂赏赉,乾隆帝认为不妥,谕曰:“向来索伦进贡貂皮,不特及等者例有赏赉。即不及等者,朕亦加恩减半给赏,以示体恤,历有年所。今若停其赏赉,则伊等无由沾受朕恩,殊非嘉惠远来之意,嗣后著仍照旧例行。”〔51〕

牲丁缴纳貂皮时,“如甲皮不入选,多选乙皮一张,甲出银三两偿乙,此类甚多,事皆主于总管,故每岁俸饷,皆选貂后支放,乘除损益之数,至此始明也。若雅发罕俄伦春则不然,其所纳皮张较胜别部,故一等足额,入其余于二等,二等所余,入于好三等,而皆按照定价,由库给银,以酬其所余之数。盖雅发罕俄伦春散处山野,非索伦达呼尔及摩凌阿俄伦春可比,故定制如是,而毕拉尔一部亦然。布特哈交纳貂皮,先已自定等第,寻常三等之外,皆以绫签标记,红签者,索伦达呼尔物,绿签者,摩凌阿俄伦春物,黄签者,雅发罕俄伦春、毕拉尔物也。”〔52〕由此可见,布特哈牲丁缴纳貂皮,国家是以银两来支付报酬的,酬银称作“俸饷”。由于貂皮质量好坏不等,所以定价也不同。贡貂者所领之银,要按照貂皮质量和国家定价来调整,由布特哈总管负责。可见所谓布特哈贡貂并不是自由买卖,但也不是一般的赋税,国家以银偿貂,是一种“强制性的征购”。

除贡貂等项外,东北亚各少数民族群众还需要承担其他贡物之采办,有诸如年贡、春贡、夏贡、鲜贡等名目。各贡项之贡物,据《黑龙江述略》记载主要有:“年贡:野猪二口,野鸡二百只,细鳞鱼三十尾,鳟鱼三十尾,麦面四十袋,火茸二匣,箭杆四百根,桃皮三千根,上年十一月进。春贡:细鳞鱼三十尾,鳟鱼三十尾,上年十二月进。夏贡:麦面十袋,六月进。鲜贡:野猪二口,野鸡一百只,树鸡四十只,细鳞鱼二十尾,鳟鱼二十尾,十月进。”〔53〕

东北边疆各族每年向朝廷交纳的各种贡赋都要付出极大的代价,甚至付出生命才能得到。捕牲纳贡的职责已经成为东北驻防兵丁军务以外的沉重负担,其正常生活及军事训练势必受到影响。〔54〕

清政府对黑龙江流域不同地域、不同民族实行不同的贡赏管理制度,对黑龙江下游、乌苏里江以东和库页岛的赫哲、费雅喀等边民实行贡貂赏乌林制度,按户征收貂赋,并颁赏乌林。对黑龙江上、中游的布特哈打牲部落则按丁征收,以银两偿貂作为俸饷,并以准军事方式进行管理。贡赏制度对管理边疆各族有着重要意义,对巩固边疆和促进边疆地区社会经济发展产生了积极作用。因而贡赏制度成为清朝管理少数民族,维系中央与边疆少数民族之间纽带关系的经邦之长策,守国之远图。〔55〕

〔1〕所谓“挹娄貂”是黑龙江流域东部(包括松花江、乌苏里江以及黑龙江下游)地区所产之貂。清代宁古塔是黑龙江流域东部地区各族贡貂贩貂的地方,而宁古塔及其周围地区是古代挹娄的故址,这些部落所产之貂,就称为“挹娄貂”。挹娄贡貂,国家以赏乌林偿貂。参见任嘉禾:《清代东北边境各族貂贡考略》,载于《黑龙江民族丛刊》1994年第1期,第80-81页。

〔2〕〔南朝宋〕范晔《后汉书》第10册,卷85,《东夷列传第七十五·挹娄》,中华书局1965年版,第2812页。

〔3〕(清)长顺修,李桂林纂:《吉林通志》(上)卷6《天章志》,吉林文史出版社1986年版,第97页。

〔4〕〔清〕方式济:《龙沙纪略·贡赋》,载杨宾等撰:《龙江三纪》,黑龙江人民出版社1985年版,第217页。

〔5〕〔清〕徐宗亮:《黑龙江述略》卷4《贡赋》,黑龙江人民出版社1985年版,第52页。

〔6〕《清太祖实录》卷3,己亥(万历二十七)正月。

〔7〕李凤飞:《贡貂制度与清代东北治策》,载于《求是学刊》2001年第5期,第108页。

〔8〕〔清〕曹廷杰撰:《东三省舆地图说》附录之《<条陈十六事>九》,载李兴盛,齐书深,赵桂荣主编:《陈浏集》(《黑水丛书》8),黑龙江人民出版社2001年版,第1375页。

〔9〕〔清〕杨宾:《柳边纪略》卷3,黑龙江人民出版社1985年版,第77-78页。

〔10〕〔清〕杨宾:《柳边纪略》卷3,黑龙江人民出版社1985年版,第78页。

〔11〕〔清〕阿桂等撰,孙文良、陆玉华点校:《满洲源流考》卷8《疆域一》,辽宁民族出版社1988年版,第94页。

〔12〕〔清〕曹廷杰撰:《东三省舆地图说》附录之《<条陈十六事>九》,载李兴盛,齐书深,赵桂荣主编:《陈浏集》(《黑水丛书》8),第1375页。

〔13〕《清世祖实录》卷124,顺治十六年三月辛丑。

〔14〕《清朝文献通考》卷271《舆地三》,第7279页。

〔15〕“临时行署”,曹廷杰谓之“赏乌绫木城”,见《西伯利东偏纪要》107,载《陈浏集》(黑水丛书8),第1316页。

〔16〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第6页。

〔17〕〔清〕方拱乾:《何陋居集》辛丑年,《<贡夷曲>八首之四》,载李兴盛,安春杰主编:《何陋居集》(《黑水丛书》6),黑龙江人民出版社1997年版,第211页。

〔18〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第35页。

〔19〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第460页。

〔20〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第460页。

〔21〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第20页。

〔22〕〔清〕何秋涛:《朔方备乘》卷1《东海诸部内属述略》,文海出版社1964年版,第137页。

〔23〕〔日〕间宫林藏:《东鞑纪行》,商务印书馆1974年版,第29页。

〔24〕〔清〕萨英额:《吉林外纪》,吉林文史出版社1986年版,第119页。

〔25〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第433页。

〔26〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第83页。

〔27〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第434页。

〔28〕〔清〕曹廷杰:《东三省舆地图说》附录之《<条陈十六事>九》,载李兴盛,齐书深,赵桂荣主编:《陈浏集》(《黑水丛书》8),黑龙江人民出版社2001年版,第1375页。

〔29〕《清朝通典》卷97《边防一》,商务印书馆1935年版,第2729页。

〔30〕〔清〕曹廷杰:《东三省舆地图说》附录之《<条陈十六事>九》,载李兴盛,齐书深,赵桂荣主编:《陈浏集》(《黑水丛书》8),黑龙江人民出版社2001年版,第1375页。

〔31〕杨余练,关克笑:《清廷对吉林边疆少数民族地区的统治》,载于《历史研究》1982年第6期,第63-78页。

〔32〕参见陈鹏:《试述清政府对黑龙江流域边民实行的贡貂与赏乌林制度》,载于《东北史地》2006年第4期,第39-43页。

〔33〕参见杨旸主编:《明代东北疆域研究》,吉林人民出版社2008年版,第224-230页。

〔34〕参见辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第3-4页。

〔35〕参见傅朗云编著:《东北亚丝绸之路》,吉林省旅游局国际市场开发处1991年8月内部版,第48-50页。

〔36〕〔清〕方式济:《龙沙纪略·经制》,载杨宾等撰:《龙江三纪》,黑龙江人民出版社1985年版,第204页。

〔37〕〔清〕西清:《黑龙江外记》卷8,黑龙江人民出版社1984年版,第92页。

〔38〕〔清〕方式济:《龙沙纪略·经制》,载杨宾等撰:《龙江三纪》,黑龙江人民出版社1985年版,第206页。

〔39〕万福麟监修,张伯英总纂:《黑龙江志稿》(下)卷62《艺文志·文征》,黑龙江人民出版社1992年版,第2578页。

〔40〕〔清〕西清:《黑龙江外记》卷5,黑龙江人民出版社1984年版,第53页。

〔41〕所谓“索伦貂”就是黑龙江上游所产之貂。“索伦者,属国也,产美貂,号索伦皮”,见杨宾:《柳边纪略》卷1,第18页。这说明,索伦本是族名,以骁勇著称,进而又发展成为黑龙江上游各族的泛称,故索伦之地所产“美貂”,往往就称为“索伦貂”,凡布特哈总管管辖下的各族捕貂人(貂丁)所贡之貂,即为“索伦貂”。

〔42〕《清世祖实录》卷26,顺治三年六月己亥。

〔43〕〔清〕方式济:《龙沙纪略·经制》,载杨宾等撰:《龙江三纪》,黑龙江人民出版社1985年版,第206页。

〔44〕《清高宗实录》卷1487,乾隆六十年九月己巳。

〔45〕〔俄〕P.马克著,吉林省哲学社会科学研究所翻译组译:《黑龙江旅行记》,商务印书馆1977年版,第120页。

〔46〕〔清〕西清:《黑龙江外记》卷5,黑龙江人民出版社1984年版,第53页。

〔47〕〔清〕方式济:《龙沙纪略·经制》,载杨宾等撰:《龙江三纪》,黑龙江人民出版社1985年版,第206页。

〔48〕〔清〕徐宗亮:《黑龙江述略》卷4《贡赋》,黑龙江人民出版社1985年版,第52页。

〔49〕〔清〕西清:《黑龙江外记》卷5,黑龙江人民出版社1984年版,第53页。

〔50〕《清宣宗实录》卷34,道光二年四月壬申。

〔51〕《清高宗实录》卷726,乾隆三十年正月己未。

〔52〕〔清〕西清:《黑龙江外记》卷5,黑龙江人民出版社1984年版,第53页。

〔53〕〔清〕徐宗亮:《黑龙江述略》卷4《贡赋》,黑龙江人民出版社1985年版,第53页。

〔54〕陈鹏:《清代东北地区“新满洲”研究(1644—1911)》,东北师范大学博士学位论文2008年,第140-143页。

〔55〕陈鹏:《清代黑龙江流域少数民族管理研究》,东北师范大学硕士学位论文2005年,第44页。

路途漫漫丝貂情: 明清东北亚丝绸之路研究/陈鹏著.-兰州: 兰州大学出版社, 2011;