古道探寻

沧桑篇 古道探秘:谒四皓墓

己丑端阳节前夕,我邀商州市政协和丹凤县政协同仁一道,从丹凤“船帮会馆”出发,前往商镇,拜谒了苍松翠柏环绕中的“四皓古陵”。

四皓,是战国时期在秦国传授《诗经》的四位博士。他们为避秦“焚书坑儒”之祸,逃离咸阳隐居商山,因须发白如雪染,被称为“商山四皓”。四皓,一曰甪里先生,姓周名术字元道,初隐终南灞水之畔,又号灞上先生;一曰东园公,姓唐名庚,字宣明;一曰绮里奇,姓吴名实,字子实;一曰夏黄公,姓崔名广。四人避秦乱相率避于终南山,后又隐居商山,过着“岩居穴处”、“紫芝疗饥”简陋而清贫的生活。他们四人志趣高雅,从不仰视权贵,其高远情怀酷似当年叔齐伯夷兄弟。在采撷紫芝疗饥时,四皓曾自编自吟有《采紫歌》,至今在商洛仍广为流传,其词曰:

莫莫商山,深谷逶迤。晔晔紫芝,可以疗饥。

唐虞世远,吾将何归?驷马高盖,其忧甚大。

富贵之畏人兮,不如贫贱之肆志。

……

岩居穴处,以为帷裀。晔晔紫芝,可以疗饥。

唐虞世远,吾将安归?

同行的文友在车中吟起了《采紫歌》,其音律婉转悠长,恰似一个耄耋智者向我们抒发出心中的龙吟凤逸之声,真是妙哉!《采紫歌》的歌词充分显示了四位老人鄙视富贵、安贫乐道的高风峻节。“四老”野食于丰草之中,避暑于林木之下,歌声充分彰显了他们不向权贵折腰的傲岸心理,以及怀念唐尧、虞舜盛世,希望天下“长治久安”安定和谐的思想情感,同时也抒发出了“四皓”对嬴秦暴政的不满,以及暴政给天下百姓带来的灾难。那时的“四皓”已名满天下,成为贤良逸臣的人文符号了。

刘邦统一中国后,曾屡下诏令,敦促“四皓”出山辅政。但是,四皓看不惯这位英雄加流氓式的皇帝“轻士善骂”的作风,屡不应诏,“义不为汉臣”。这也许正是中国知识分子傲岸耿介、卓尔不群、独立的个性、完整独立的人格的可爱可敬之处。正是中国知识分子的这些不媚上、不服软、不盲从的傲岸耿介的品德,使我们从心灵深处对他们迸发了崇敬的涟漪来。“四皓”以一种独特的方式,固守着人的尊严,超越着世俗的情欲,追求着一种宁静自由圣洁的心境,他们义不为汉臣,而宁愿生活在社会最底层,岩居穴处,采木英以充饥,使汉高祖刘邦毫无办法,只好听任“四皓”自生自灭,无可奈何花落去了。

汉高祖刘邦统一天下之后,斩韩信,醢彭越,剿灭英布,铲除了三个令他最头疼、作为天下枭雄的异姓王之后,外戚势力又骤然变大。太子刘盈懦弱,刘邦一直想改立自己宠姬戚夫人所生之子赵王如意为太子。这时急坏了权力欲极大、极不安分的刘盈母亲皇后吕雉。万般无奈之际,她请出为刘邦安天下,“运筹于帷幄之中,决胜于千里之外”的留侯张良,请他出谋划策,让刘邦能收回成命,改弦易辙。张良献计非请出商山四皓辅政,方能化解这场政治危机。

于是,吕后派遣其兄建成侯吕泽,“高车驷马,卑辞厚礼”,入商山迎接四皓。当时吕泽一行,行程匆匆来到丹江之阴的南秦垭子上,大张旗鼓地迎接四皓,后人遂将南秦垭改名为“高车岭”,至今此垭仍被当地人呼为高车岭。

吕泽卑辞厚礼敦聘四皓出山协助太子刘盈,四皓觉得太子使者“卑辞谦让,情恳意切”,完全体现了仁慈贤孝之本性。同时,四皓也认为刘邦“废长立幼,灭嫡崇庶”,则乱必起于萧墙,汉家江山“必以剑起”,于是毅然同太子使者一同出山,来到长安“俯定储君”。

一日,宫中宴会,太子刘盈侍候于刘邦旁。有四位须发皆白的耄耋老人一直跟定太子。高祖见四人装束怪异,眉须如雪,问太子四人是谁,四老一齐向前回答说是东园公、甪里先生、绮里奇、夏黄公。刘邦一听正是自己多次聘请而不愿出山的“商山四皓”,就问:“朕多次请各位高士,奈何逃避朕,今出山为何?”四皓曰:“陛下轻士善骂,臣不愿受辱,故而避之。今闻太子仁孝,谦恭下士,天下人无不翘首以待,效忠太子,故臣等四人前来投奔。”高祖听后一怔,然后曰:“烦四位高士,善始善终辅佐太子。”刘邦回宫后告诉戚夫人曰:“我本意更换太子,然而连大名鼎鼎的商山四皓都已辅佐太子,现在羽翼已成,动不得了。”说完令戚夫人跳舞,自己唱吟楚歌伴奏,其辞曰:“鸿鹄高飞,一举千里,羽翼已成,纵横四海”。戚夫人听后暗暗流泪。刘邦感叹良久,更换太子一事也就此作罢。一场严重的政治危机,被张良之谋以“四皓”出山而化解。

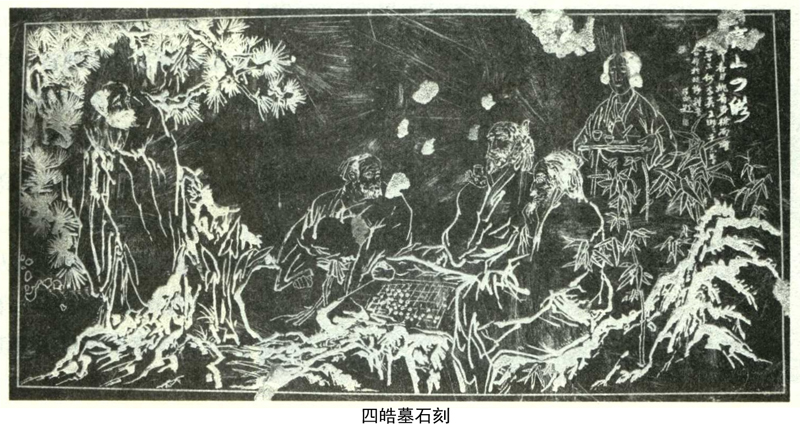

庄子在他的《逍遥游》中曾说道“至人无己、神人无功、圣人无名”。“四皓”以道家淡定的心态化解危机,辅助刘盈登上皇帝宝座之后,他们谢绝了皇帝的封赏,仍毅然决然地回到商洛山中,继续过着他们“岩居穴处”“商芝疗饥”的清贫生活,并终老商山,葬于商镇西头。四皓死时汉惠帝闻知,令三千御林军,每人自长安携土十斤来商山,为四皓墓陵冢培土,并在高车岭为四皓修庙建祠,镌刻碑石,彰扬功绩,以旌后世。据古时的记载,四皓墓高冢星罗,累累相望……陵前栋宇数楹,分镌皓图,古貌俨如。往往仙吏名卿乘传经此,必停车瞻悼染翰留题,至扪碑俯仰,如对鹤发、鸠枋、芝鼎、楸杆,今人多生苴轩冕,啸傲林息之意《续修商志》。

自那时起至今已二千余年过去,文人墨客对四皓或褒或贬莫衷一是。褒者有数百人,其中有被称为“才高八斗”的“建安七子”之一的曹植,诗云:

嗟尔四皓,避秦隐形。刘项之争,养志弗营。

不应朝聘,保节全贞。应命太子,汉嗣以宁。

西晋的皇甫谧也在他辑成的《高士传》中,赞扬“四皓”“修道洁己,非义不动”。陶渊明作《桃花源记》虚构了一个与世隔绝的乌托邦世界,将四皓文化发扬光大。

到了唐代,被称作“诗仙”的李白,在长安失意之后路过商州,专程拜谒四皓墓,当即写了一首《行过商洛访四皓墓》,诗云:

我行至商洛,幽独访神仙。园绮复安在?云萝尚宛然。

荒凉千古迹,芜没四坟连。伊昔炼金鼎,何年闭玉泉?

陇寒惟有月,松古渐无烟。木魅风号去,山精雨啸旋。

紫芝高咏罢,青史旧名传。今日并如此,哀哉信可怜!

李白题诗罢,又邀集当地山民,一边饮酒,一边高歌。歌词为“苍苍云松,落落绮皓,春风尔来为阿谁?蝴蝶忽然满芳草。香眉霜雪颜桃花,骨青随缘长美好。称是春时避世人,劝酒相欢不知老”。

李白冲天大鹏式的放荡不羁的狂傲个性与四皓的高风亮节一脉相承。从以上诗中可看出,诗人对四皓敬慕之情跃然纸上。另外,从诗中可看出,盛唐之后,到了中唐时,兵燹战乱,使四皓墓年久失修,已现出蓬芜荒凉之景象。想起昔日四皓墓前高车驷马、游人如织的胜景,诗人感慨良久,发出了“今日并如此,哀哉信可怜”的悲凉感叹。

唐代诗人赞美四皓,写诗最多的当属白居易。自元和十年至长庆二年,白居易三过商州。特别是元和十年江州之贬,白居易在拜谒四皓庙后题诗云:

卧逃秦乱起安刘,舒卷如云得自由。

并自嘲曰:

若有精灵应笑我,一成一事谪江州。

白居易游览仙娥溪后,又写下了《仙娥峰下作》的诗句,诗云:

渴望寒玉泉,香闻紫芝草。青崖屏削碧,白石床铺缟。

向无如此物,安足留四皓?感彼私自问,归山何不早?

白居易晚年在担任太子宾客太子少傅高官后,还自称自己是“商山老人”,仍然忘不掉“怀哉紫芝臾,千载心相依”的承诺,并自咏自己:

白衣居士紫芝仙,半醉半歌半坐禅。

今日维摩兼饮酒,当时绮季不请钱。

由此可见,四皓的文化现象和来去自由的隐逸精神,影响到了白居易的一生。

而对四皓现象含贬义的诗句,莫过于晚唐诗人杜牧,他在《题商山四皓庙一绝》中写道:

吕氏强梁嗣子柔,我于天性岂恩雠。

南军不袒左边袖,四老安刘是灭刘。

杜牧此诗完全以史家的角度,将吕后专权、吕产南军谋叛,完全归罪于四皓,显然出于某种偏颇。吕后在高祖刘邦死后,一心想当女皇,她策划了诸吕篡权的阴谋。但是,这和四皓拥立惠帝完全是风牛马不相及的一件事。这是历史的新的一页,根本不能相提并论。北宋时文学家王禹偁贬谪任商州团练副使期间,多次游览四皓庙。这位被史志称为“词学敏瞻,遇事敢言,喜藏否人物,以直躬行道为己任”(《宋史》)的王团练,在他撰写的《四皓庙碑》中对四皓作了公正的评价:“先生逐秦知亡也,安刘知存也,应孝惠之聘知进也,据高祖之命知退也。四者俱备,而正在其中矣。”王禹偁的结论无疑是公正而客观的。

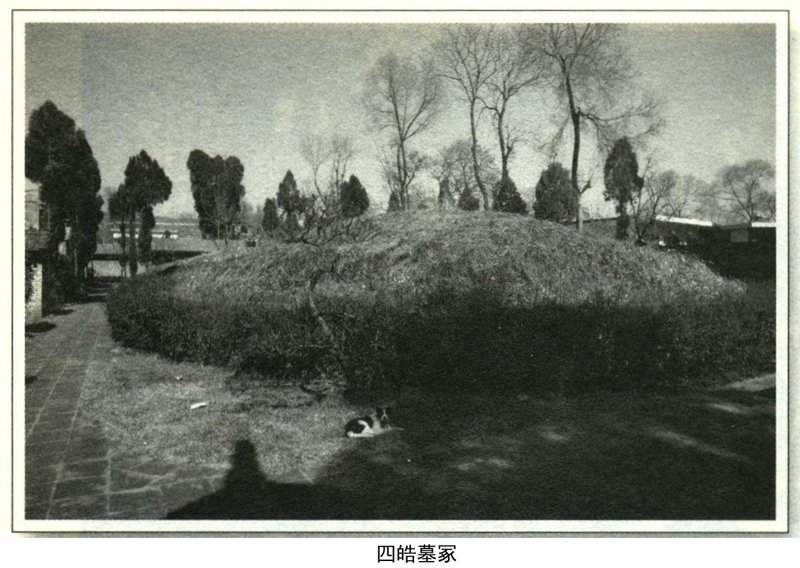

今天,当我们一行驱车来到四皓墓门前,不禁从心中产生出高山仰止的情绪来。只见两座青砖砌成的方形神阙拱卫在大门两旁,灰瓦青砖的门额上,明显地镌刻着“商山四皓墓”五个遒劲而凝重的大字。三株巨柏参天而立,各约数十米高,合抱的树围,寓示了古树的树龄已逾千年之久。进入陵区,只见整个墓地占地约两千平方米,三座墓冢首尾相连,分别为四皓者三人,缺一者为甪里先生周术或绮里奇吴实,究缺何人尚待考证。墓冢青草依依,环境优雅,松暖桂香,古柏老槐,森列环绕。墓区的八株古柏直径都在0.7到0.8米之间,显得威武壮观。陵区现仅存的有明代的“商山四皓墓碑”,连同今修筑的一座古朴牌楼,在诉说着四皓墓的辉煌。

历史上的四皓墓史书记载尚有多处。一是安陵四皓墓。为了纪念四皓在惠帝即位时的功劳,惠帝驾崩,四皓陪葬于惠帝安陵。二是丹凤四皓墓(本文已论述);三是商州四皓墓。传说后来为祭奠方便,明代张太守在州西五里许,傍金鸡原,坐鹿迹村,修建了四皓墓,并建庙树碑,邀请当朝名士苏睿、胡定等人书写祭谏诔。康熙《续修商志》记:“高冢星罗,磊磊相望,每凭高远瞩,见云霞衬影,烟霭笼头,草籍陵丘,苍莽于平芜落照间……陵前栋宇数楹,中有四短碣,分镌皓图古貌俨如……”使四皓墓耳目一新,可惜的是四皓庙,在近代毁于兵燹战乱,碑碣几乎毁灭殆尽。这实在是华夏文化上的一大悲剧。然而,丹凤、商州四皓墓终于历尽劫波,很好地保存了下来,成为了商洛著名的文化景观。并在中华民族的心目中占有着崇高位置,它不仅是商洛地区的文化名片,也是中华民族民族精神一张永不衰竭的芯片。

四皓,是战国时期在秦国传授《诗经》的四位博士。他们为避秦“焚书坑儒”之祸,逃离咸阳隐居商山,因须发白如雪染,被称为“商山四皓”。四皓,一曰甪里先生,姓周名术字元道,初隐终南灞水之畔,又号灞上先生;一曰东园公,姓唐名庚,字宣明;一曰绮里奇,姓吴名实,字子实;一曰夏黄公,姓崔名广。四人避秦乱相率避于终南山,后又隐居商山,过着“岩居穴处”、“紫芝疗饥”简陋而清贫的生活。他们四人志趣高雅,从不仰视权贵,其高远情怀酷似当年叔齐伯夷兄弟。在采撷紫芝疗饥时,四皓曾自编自吟有《采紫歌》,至今在商洛仍广为流传,其词曰:

莫莫商山,深谷逶迤。晔晔紫芝,可以疗饥。

唐虞世远,吾将何归?驷马高盖,其忧甚大。

富贵之畏人兮,不如贫贱之肆志。

……

岩居穴处,以为帷裀。晔晔紫芝,可以疗饥。

唐虞世远,吾将安归?

同行的文友在车中吟起了《采紫歌》,其音律婉转悠长,恰似一个耄耋智者向我们抒发出心中的龙吟凤逸之声,真是妙哉!《采紫歌》的歌词充分显示了四位老人鄙视富贵、安贫乐道的高风峻节。“四老”野食于丰草之中,避暑于林木之下,歌声充分彰显了他们不向权贵折腰的傲岸心理,以及怀念唐尧、虞舜盛世,希望天下“长治久安”安定和谐的思想情感,同时也抒发出了“四皓”对嬴秦暴政的不满,以及暴政给天下百姓带来的灾难。那时的“四皓”已名满天下,成为贤良逸臣的人文符号了。

刘邦统一中国后,曾屡下诏令,敦促“四皓”出山辅政。但是,四皓看不惯这位英雄加流氓式的皇帝“轻士善骂”的作风,屡不应诏,“义不为汉臣”。这也许正是中国知识分子傲岸耿介、卓尔不群、独立的个性、完整独立的人格的可爱可敬之处。正是中国知识分子的这些不媚上、不服软、不盲从的傲岸耿介的品德,使我们从心灵深处对他们迸发了崇敬的涟漪来。“四皓”以一种独特的方式,固守着人的尊严,超越着世俗的情欲,追求着一种宁静自由圣洁的心境,他们义不为汉臣,而宁愿生活在社会最底层,岩居穴处,采木英以充饥,使汉高祖刘邦毫无办法,只好听任“四皓”自生自灭,无可奈何花落去了。

汉高祖刘邦统一天下之后,斩韩信,醢彭越,剿灭英布,铲除了三个令他最头疼、作为天下枭雄的异姓王之后,外戚势力又骤然变大。太子刘盈懦弱,刘邦一直想改立自己宠姬戚夫人所生之子赵王如意为太子。这时急坏了权力欲极大、极不安分的刘盈母亲皇后吕雉。万般无奈之际,她请出为刘邦安天下,“运筹于帷幄之中,决胜于千里之外”的留侯张良,请他出谋划策,让刘邦能收回成命,改弦易辙。张良献计非请出商山四皓辅政,方能化解这场政治危机。

于是,吕后派遣其兄建成侯吕泽,“高车驷马,卑辞厚礼”,入商山迎接四皓。当时吕泽一行,行程匆匆来到丹江之阴的南秦垭子上,大张旗鼓地迎接四皓,后人遂将南秦垭改名为“高车岭”,至今此垭仍被当地人呼为高车岭。

吕泽卑辞厚礼敦聘四皓出山协助太子刘盈,四皓觉得太子使者“卑辞谦让,情恳意切”,完全体现了仁慈贤孝之本性。同时,四皓也认为刘邦“废长立幼,灭嫡崇庶”,则乱必起于萧墙,汉家江山“必以剑起”,于是毅然同太子使者一同出山,来到长安“俯定储君”。

一日,宫中宴会,太子刘盈侍候于刘邦旁。有四位须发皆白的耄耋老人一直跟定太子。高祖见四人装束怪异,眉须如雪,问太子四人是谁,四老一齐向前回答说是东园公、甪里先生、绮里奇、夏黄公。刘邦一听正是自己多次聘请而不愿出山的“商山四皓”,就问:“朕多次请各位高士,奈何逃避朕,今出山为何?”四皓曰:“陛下轻士善骂,臣不愿受辱,故而避之。今闻太子仁孝,谦恭下士,天下人无不翘首以待,效忠太子,故臣等四人前来投奔。”高祖听后一怔,然后曰:“烦四位高士,善始善终辅佐太子。”刘邦回宫后告诉戚夫人曰:“我本意更换太子,然而连大名鼎鼎的商山四皓都已辅佐太子,现在羽翼已成,动不得了。”说完令戚夫人跳舞,自己唱吟楚歌伴奏,其辞曰:“鸿鹄高飞,一举千里,羽翼已成,纵横四海”。戚夫人听后暗暗流泪。刘邦感叹良久,更换太子一事也就此作罢。一场严重的政治危机,被张良之谋以“四皓”出山而化解。

庄子在他的《逍遥游》中曾说道“至人无己、神人无功、圣人无名”。“四皓”以道家淡定的心态化解危机,辅助刘盈登上皇帝宝座之后,他们谢绝了皇帝的封赏,仍毅然决然地回到商洛山中,继续过着他们“岩居穴处”“商芝疗饥”的清贫生活,并终老商山,葬于商镇西头。四皓死时汉惠帝闻知,令三千御林军,每人自长安携土十斤来商山,为四皓墓陵冢培土,并在高车岭为四皓修庙建祠,镌刻碑石,彰扬功绩,以旌后世。据古时的记载,四皓墓高冢星罗,累累相望……陵前栋宇数楹,分镌皓图,古貌俨如。往往仙吏名卿乘传经此,必停车瞻悼染翰留题,至扪碑俯仰,如对鹤发、鸠枋、芝鼎、楸杆,今人多生苴轩冕,啸傲林息之意《续修商志》。

自那时起至今已二千余年过去,文人墨客对四皓或褒或贬莫衷一是。褒者有数百人,其中有被称为“才高八斗”的“建安七子”之一的曹植,诗云:

嗟尔四皓,避秦隐形。刘项之争,养志弗营。

不应朝聘,保节全贞。应命太子,汉嗣以宁。

西晋的皇甫谧也在他辑成的《高士传》中,赞扬“四皓”“修道洁己,非义不动”。陶渊明作《桃花源记》虚构了一个与世隔绝的乌托邦世界,将四皓文化发扬光大。

到了唐代,被称作“诗仙”的李白,在长安失意之后路过商州,专程拜谒四皓墓,当即写了一首《行过商洛访四皓墓》,诗云:

我行至商洛,幽独访神仙。园绮复安在?云萝尚宛然。

荒凉千古迹,芜没四坟连。伊昔炼金鼎,何年闭玉泉?

陇寒惟有月,松古渐无烟。木魅风号去,山精雨啸旋。

紫芝高咏罢,青史旧名传。今日并如此,哀哉信可怜!

李白题诗罢,又邀集当地山民,一边饮酒,一边高歌。歌词为“苍苍云松,落落绮皓,春风尔来为阿谁?蝴蝶忽然满芳草。香眉霜雪颜桃花,骨青随缘长美好。称是春时避世人,劝酒相欢不知老”。

李白冲天大鹏式的放荡不羁的狂傲个性与四皓的高风亮节一脉相承。从以上诗中可看出,诗人对四皓敬慕之情跃然纸上。另外,从诗中可看出,盛唐之后,到了中唐时,兵燹战乱,使四皓墓年久失修,已现出蓬芜荒凉之景象。想起昔日四皓墓前高车驷马、游人如织的胜景,诗人感慨良久,发出了“今日并如此,哀哉信可怜”的悲凉感叹。

唐代诗人赞美四皓,写诗最多的当属白居易。自元和十年至长庆二年,白居易三过商州。特别是元和十年江州之贬,白居易在拜谒四皓庙后题诗云:

卧逃秦乱起安刘,舒卷如云得自由。

并自嘲曰:

若有精灵应笑我,一成一事谪江州。

白居易游览仙娥溪后,又写下了《仙娥峰下作》的诗句,诗云:

渴望寒玉泉,香闻紫芝草。青崖屏削碧,白石床铺缟。

向无如此物,安足留四皓?感彼私自问,归山何不早?

白居易晚年在担任太子宾客太子少傅高官后,还自称自己是“商山老人”,仍然忘不掉“怀哉紫芝臾,千载心相依”的承诺,并自咏自己:

白衣居士紫芝仙,半醉半歌半坐禅。

今日维摩兼饮酒,当时绮季不请钱。

由此可见,四皓的文化现象和来去自由的隐逸精神,影响到了白居易的一生。

而对四皓现象含贬义的诗句,莫过于晚唐诗人杜牧,他在《题商山四皓庙一绝》中写道:

吕氏强梁嗣子柔,我于天性岂恩雠。

南军不袒左边袖,四老安刘是灭刘。

杜牧此诗完全以史家的角度,将吕后专权、吕产南军谋叛,完全归罪于四皓,显然出于某种偏颇。吕后在高祖刘邦死后,一心想当女皇,她策划了诸吕篡权的阴谋。但是,这和四皓拥立惠帝完全是风牛马不相及的一件事。这是历史的新的一页,根本不能相提并论。北宋时文学家王禹偁贬谪任商州团练副使期间,多次游览四皓庙。这位被史志称为“词学敏瞻,遇事敢言,喜藏否人物,以直躬行道为己任”(《宋史》)的王团练,在他撰写的《四皓庙碑》中对四皓作了公正的评价:“先生逐秦知亡也,安刘知存也,应孝惠之聘知进也,据高祖之命知退也。四者俱备,而正在其中矣。”王禹偁的结论无疑是公正而客观的。

今天,当我们一行驱车来到四皓墓门前,不禁从心中产生出高山仰止的情绪来。只见两座青砖砌成的方形神阙拱卫在大门两旁,灰瓦青砖的门额上,明显地镌刻着“商山四皓墓”五个遒劲而凝重的大字。三株巨柏参天而立,各约数十米高,合抱的树围,寓示了古树的树龄已逾千年之久。进入陵区,只见整个墓地占地约两千平方米,三座墓冢首尾相连,分别为四皓者三人,缺一者为甪里先生周术或绮里奇吴实,究缺何人尚待考证。墓冢青草依依,环境优雅,松暖桂香,古柏老槐,森列环绕。墓区的八株古柏直径都在0.7到0.8米之间,显得威武壮观。陵区现仅存的有明代的“商山四皓墓碑”,连同今修筑的一座古朴牌楼,在诉说着四皓墓的辉煌。

历史上的四皓墓史书记载尚有多处。一是安陵四皓墓。为了纪念四皓在惠帝即位时的功劳,惠帝驾崩,四皓陪葬于惠帝安陵。二是丹凤四皓墓(本文已论述);三是商州四皓墓。传说后来为祭奠方便,明代张太守在州西五里许,傍金鸡原,坐鹿迹村,修建了四皓墓,并建庙树碑,邀请当朝名士苏睿、胡定等人书写祭谏诔。康熙《续修商志》记:“高冢星罗,磊磊相望,每凭高远瞩,见云霞衬影,烟霭笼头,草籍陵丘,苍莽于平芜落照间……陵前栋宇数楹,中有四短碣,分镌皓图古貌俨如……”使四皓墓耳目一新,可惜的是四皓庙,在近代毁于兵燹战乱,碑碣几乎毁灭殆尽。这实在是华夏文化上的一大悲剧。然而,丹凤、商州四皓墓终于历尽劫波,很好地保存了下来,成为了商洛著名的文化景观。并在中华民族的心目中占有着崇高位置,它不仅是商洛地区的文化名片,也是中华民族民族精神一张永不衰竭的芯片。