参考文献

第四节 清代汉中、兴安两府的市场体系结构

市场是经济学的一个基本概念,它有具体和抽象之分。具体的市场是指买卖双方在一定的时间和特定的空间进行交易的场所;抽象的市场,不限定特定的交易场所,而是交易双方广泛结合所体现的社会关系。本文力图通过对两府产品市场的分析,尽可能阐发其地理和社会的双重意义。我们常说的市场体系即是指市场的等级体系。本文主要运用美国著名经济社会学家施坚雅的关于传统中国农村市场等级理论,力图通过对清代汉中、兴安两府具体市场的分析,阐述相应商品流通的等级次序,以求为我们今天大力发展商品经济提供历史的借鉴。

施坚雅在其名著《中国农村的市场和社会结构》中认为:“一个特定的中心地可以根据它在连锁性空间体系内的地位来分类,而在这个空间体系内,经济只能是与等级层次相联系的。”①他据此将中国的传统市场体系分为三个等级层次:基层市场、中间市场、中心市场。我们将清代汉中、兴安两府作为一个区域经济区来分析其实际市场情况,借鉴施坚雅的市场等级理论也将其分为三个市场层次:基层市场,这里主要阐述两府的集镇情况;中间市场,两府所有的县、厅、州俱可归为此类;中心市场,由于汉中、兴安两府在两地的经济贸易中心地位,毫无疑问地处于中心市场地位。下面分别加以论述。

一、基层市场:集镇

集镇是区域经济发展自发形成的,是商品经济的产物。因此它与封建的政治、经济并不同步发展,它的出现与封建城市并没有必然的联系。它的兴起主要由于经济原因,即乡村与商品经济联系的扩大,由下及上形成的。集镇一般交通发达,商业繁盛,人口相对集中。它的主要职能是为农民的剩余劳动产品和需求的手工品提供交易场所。对此具有双重的意义,一方面为农民之间互补余缺的交换提供固定的时间和空间,这只是区域内的基本的生活资料和简单的生产资料的流通;另一方面,也更具有经济意义的,它既是农产品和手工业品向上流动进入较高等级市场的起点,也是供农民消费的输入品向下流动的最终场所。这样集镇就成为整个市场体系中的基点。集镇根据区域内的商品发达情况自发形成了一定的集期,并自主协调与周边集镇的集期,而且呈现出专业化的趋向。

集镇有固定的集期,这一方面是为了弥补交通之不便,方便农民在固定的日子买到自己所需的商品;同时也有利于行商坐贾在不同的地方出售商品,促进了专门商人的出现。施坚雅通过对四川盆地的农村集镇研究后认为中国传统农村各相邻集镇间集期相互补充,集期分布的原则是避免与高一级市场的集期冲突。两府集镇也概莫能外,定远厅“北人日赶集,间数日一举,厅城市以三、六、九日一举,乡市或一、四、七或二、五、八日一举。”②清末平利集贸市场有百家湾、洛河街、八仙街、长沙铺、驷王庙、新厂、乌鸦山分别以一、四、七,二、五、八,三、六、九为集日;略阳县碾子坝、南坝、菜子坝“日日易市”,其他二十余处都是十天三日集。我们以道光年间的留坝为例详细介绍市镇的集期情况。厅城及城关、火烧店、庙台子、枣木栏、马道、江口等小集镇商品贸易日趋繁盛,火烧店、枣木栏、马道每月以二、五、八逢集,以竹、木具及土产品交易为主;留凤关、玉皇庙、太白河、上南河、姜窝子每月以三、六、九逢集,以百货,土产,竹、木农具,家畜交易为主,城关、庙台子、江口每月一、四、七逢集,以百货、粮油、土产交易为主。集期的这种分配原则,有效避免了相邻集镇间的竞争,也为专职商人提供了更为广阔的活动空间。我们将上述集市交易的商品分为两类,一类是消费品,包括农民自己生产的剩余产品,这是农民间互补余缺的贸易,手工业产品也基本上是生活用品,如家具、食盐等日用百货,还有就是生产资料,主要是耕作的农具;另一类就是土产,农民出售以补家用,商人收购转售到高一级的市场。这样集镇就成为日常消费品的最终交易场所,同时又是商品流通的基层市场,这就是基层集镇市场在整个商品流通中的地位与作用。

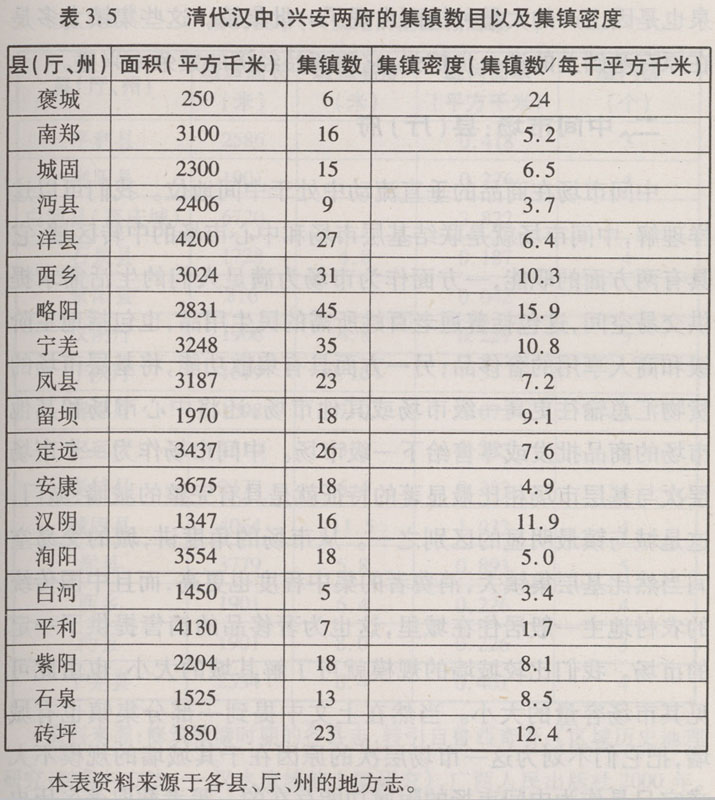

从总体上讲清代汉中、兴安两府的市镇并不是很发达,集多而镇少,大多是简单的集市,交易的商品也大多是满足农民基本生活需求的日常用品,一般不具有批发职能。当然也有一些大型专业性集镇。如紫阳县的瓦房店就是一个大型的土货商品集散地,任河流域的高桥、高滩、毛坝关,渚河流域的红椿坝、尚家坝乃至镇巴和四川的大竹河、城口等地的茶叶都集中在此集中装箱直达老河口,道光年间因“川江路梗,货物转运多由此取道入川,行旅辐辏,市面最为繁盛。……如茶、麻、漆、丝、桐、漆油、木耳、药材之属,西南二乡所产者,多由此出口,可为大宗”③。街内有资本雄厚的商号多达28家,建有西北五省会馆、武昌会馆、江西会馆,商业繁盛可比县城。洵阳蜀河口为陕南东部进出货物的重要集散地,仅河路货物年抽厘金达6700两白银,商贾云集,五方杂处,经济繁荣,人称“小汉口”,蜀河口也修有大量会馆:陕帮的三义庙、黄帮的黄州馆、回帮的清真寺、武帮的武昌馆、江西的万寿宫、船帮的杨泗庙,还有本地帮的火神庙。平利县境内的大贵百家湾是生漆主要的集散地,有漆商10余家,漆商由此将生漆运入汉江至老河口、汉口销售。西乡的茶镇因是茶叶集散地而闻名。南郑的十八里铺是陕南联系四川、关中、甘肃、湖北的货物中转站,是汉中府的第一大巨镇。还有些规模大的集镇修有城墙,甚至还有驻军。如宁羌州大安镇,“旧有城”,“周二百四十七丈,立东西二门,覆以天棚,树以橹楼,为一州巨镇”④。安康县砖坪镇“城建于嘉庆十九年,去旧地西南二里许,城周四百五十丈,高一丈八尺”⑤。政府还在具有重要关口的市镇处驻兵。砖坪镇内除驻有县丞之外,“更置都司一员,设官兵二百五十余名,以资缉捕,任系重焉”⑥;白河“总铺在城西……麻沟铺四十里,冷水铺四十里,篮滩铺至洵阳县仙河铺十五里,共设铺四处,铺兵十一名,岁支银六十六两。”⑦(此处的铺即集镇。)笔者对两府的集镇情况作了初步统计并借用著名历史地理学家鲁西奇先生在《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案研究》书中的“城镇密度”计算公式,计算出基本的市镇密度,见列表3.5。本表资料来源于各县、厅、州的地方志。

说明:(1)本表中的集镇包括镇、集市、铺等。(2)砖坪厅是1823年从安康县分出的,在此之前即为砖坪镇。(3)本表中的“城镇密度”采用四舍五入法计算而出。(4)本表采用的数据限定在清末,年限并不绝对一致,原则是以最晚者为准。但本表基本反映了两府地区在清代经济比较繁荣时期的集镇情况,由此可了解两地的商品经济发展水平。

我们通过表3.5再联系两地具体情况加以分析,可见其集镇分布的特点:

(1)处于交通要道的县集镇密度比较大。比如紫阳,地处川陕交界,货物由此进出汉江航道,沿汉江、任河市镇比较发达;西乡处于两府交界处,兴安府的货物如茶叶在此靠岸、整装,出现了一批为商品流通服务的专门市镇。这是在商品流通中自发选择的结果。

(2)手工业比较发达的县、厅、州集镇发展迅速。定远厅,手工造纸业发达,在嘉道年间如雨后春笋般涌出大批小集镇;略阳、留坝由于木材业和冶铁业发达,小集镇空前兴起。当然这些资源消耗型的县、厅、州的集镇兴起快,但到资源消耗殆尽后,其衰落也迅速。

(3)商品种植业发达的县集镇密度也比较大。凤县、宁羌药材种植广泛,集镇因商业性收购而在产地集中区逐渐兴起;石泉也是因土产的大量种植而出现了一批集镇。这些集镇大多是在原有基础上的进一步扩张,它随商品经济的繁荣而兴盛。

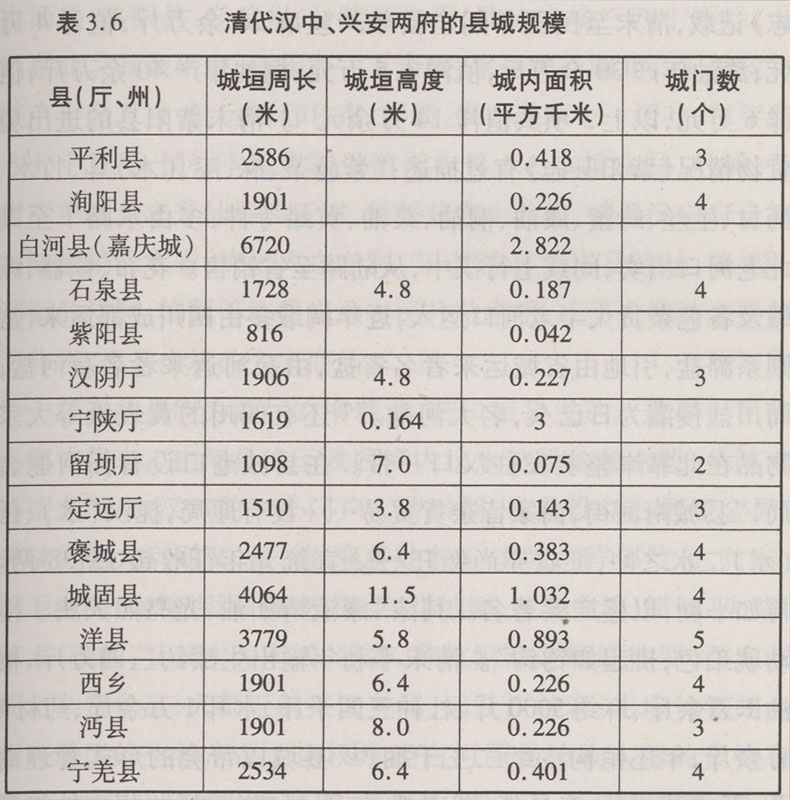

二、中间市场:县(厅)府

中间市场在商品的垂直流动中处于中间地位。我们可以这样理解,中间市场就是联结基层市场和中心市场的中转区域,它具有两方面的职能,一方面作为市场为满足人们的生活需求提供交易空间,这包括普通老百姓所需的民生用品,也包括地主阶级和商人享用的奢侈品;另一方面具有集散功能,将基层市场的货物汇总输往更高一级市场或其他市场,还将中心市场和其他市场的商品批发或零售给下一级市场。中间市场作为一个市场层次与基层市场相比最显著的特征就是具有完整的城墙、城门,这是城与镇最明显的区别之一。从市场的角度讲,城的交易空间当然比基层集镇大,消费者的集中程度也更高,而且中国传统的农村地主一般居住在城里,这也为奢侈品的销售提供了一定的市场。我们比较城墙的规模就可了解其城的大小,也由此可见其市场容量的大小。当然在上文中提到一部分集镇也有城墙,把它们不划为这一市场层次的原因在于其城墙的规模不大或它只是作为中间市场的附属功能存在的。笔者截取著名历史地理学家鲁西奇先生著《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案研究》一书中所制明清时期汉水流域县域的形制与规模表,制成清代汉中、兴安两府的县城规模见表3.6。(表格资料来源:修筑城墙时期的各县志,转引自鲁西奇著:《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案研究》,广西人民出版社2000年。空缺处是数据不详而不是不存在。)

如果我们将两府作为一个区域市场来整体分析,县府作为中间市场在商品流通中起着举足轻重的作用。它们成为本地土特产品的集聚地,为其大规模商品化提供了基础,而且各县都形成了具有比较优势的“拳头”产品。“如汉阴之米、紫阳之茶、平利之漆、洵阳之龙须草皆专美利以济农之不足”⑧。如紫阳,其茶叶早在明代就畅销西北各省,为政府“茶马交易”之大宗,清代虽有衰落,但最盛时也达到年产30余万斤,值洋6万余元,行销西北、江汉一带。其他的土特产品产量也很巨大,据《紫阳县志》记载,清末至民国年间全县年产丝麻20余万斤,值洋4万元;漆油年产30余万斤,值洋4.5万元;桐油年产40余万斤,值洋6万元,以上3项共值洋14万余元⑨。清末紫阳县的进出境货物情况《紫阳县志》有过描述:“紫邑茶、麻、漆、(木)耳、竹木、药材、生丝、蜂蜜、漆油、桐油、菜油、黄蜡等件,多由水路下至湖北老河口出卖,间或上行汉中,从陆路至省销售。花布、瓷器、绸缎及各色杂货大半老河口运入,近年绸缎多由四川成都运来,盐则系潞盐,引地由省城运来者名省盐,由菽河运来者名菽河盐,而川盐侵灌为日已久,名大河盐。”⑩还有四川的黄表纸等大宗物品在此靠岸整装发往汉口一带。在县城港口设有任河厘金局,“县城南河街,商家皆杂货贸易……设有厘局,扼汉(水)、任(水)二水之冲,征收亦尚畅旺”(11)。宣统元年征收银15138两。再如平利,以盛产漆著名。其漆“漆液清如油,光亮照人头。搅动琥珀色,挑起如钓钩”。清末平利年输出生漆约三四万斤、桐油1万余斤、麻约5000斤、杜仲三四千斤、木耳1万余斤、药材1万余斤,年还销构皮纸二三千捆。(12)县城以帮会的形式管理商业,形成黄州帮、武昌帮、湖南帮、江西帮、陕西帮并相应地修建了自己的会馆。城固由于地处平原,土特产品的生产极为发达,《城固乡土志》记载:“县境商务,以姜黄木耳为大宗。姜黄年产一百余万斤,陆运销行甘肃、秦州十之一,又水运销行湖北老河口十之九。由老河口镇分水运陆运,销行山西、河南、山东、直隶,以为制造水烟之用。木耳每年一二万斤,水运销行湖北,又自沔县、略阳县、宁羌州,分陆运水运,购入本境三四十万斤,分销湖北。其余牛皮,每年产一万余张,水运销行湖北。干姜皮每年产十余万斤,陆运销行甘肃、新疆,借以避寒……烟叶,每年产六七十万斤,销行本境及陆运销行本省……本境食品,丹橘、黄柑产于县北之升仙谷口近村,每年获数十万枚,销行汉中府全境及陆运销行本省,为土人之专利。”(13)其他县如洋县的丝、棉、绢,洵阳的构树、构瓤等都是当地农民补贴家用、庆吊人情的主要经济作物,也是出境的大宗商品。

还有的县府为商品的中转站,转口贸易发达。这以白河和南郑为代表。白河县位于陕西境内汉水航段的最东段,是陕南连接老河口、汉口的一个门户。清时期,在此设立白河厘金局,进境货物大宗则汉、黄、德、襄各处布匹,其次为洋斜纹布、竹布、羽毛绒呢、南糖烟酒、赣瓷、海菜、洋绒瓣、玻璃盆镜、蜡油、火柴、苏木、颜料,又其次为南纸、锡器、苏杭黔汴之绸缎纱罗,洋广江闽之杂货食品,大都近销兴汉各属,远及川甘者;出境货物则为两府地区的土特产品。由汉水经白河厘局验收入境的货物有22类之多,出境的货物有23类之多。宣统元年征收货银55686两,烟酒糖银2191两,人头银4900两,在陕西17个厘局中仅次于龙驹寨,居全省第二位。白河的转口贸易规模由表3.3可见一斑。因此许多商帮设号在此,县城的大商号有:黄州帮的临泰恒、洪发祥、德安和、信泰源、庆昌义等,武昌帮有天泰正、柯福兴、德生厚,陕帮(关中)有德昌生、吉生信、春顺发,本地的有宽余祥、益兴久、乾顺正、两竹油行等。南郑地处川、甘、陕三省交界处,水陆转口贸易都很发达,四川的糖、纸、铁、盐、绸缎等商品,由此转运甘肃;湖广的布、瓷器、铁制品、白矾等物品也由此转销川、甘;汉中、兴安两府的茶叶,甘肃的药材以及其他土特产品俱由此转运。

一些县府是因手工业的兴起而繁荣起来,这类县府资源丰富、交通便利。我们以留坝和镇巴为例。留坝在清代冶铁业和木材业发达,土特产品的种植亦为繁盛。据《留坝厅志》载,在清末每年输出商品生铁四五十万斤;铁锅一万三四千件;铧一二千柄;火纸2000捆(每捆1000张);构纸七八百捆;木材万余株;木炭一百二三十万斤;猪近万头;木耳四百包(每包20公斤);党参六七百包(每包25公斤);菖蒲、葛根、黄精、倍子、首乌、花椒、木贼、当归、五加皮、赤芍药、桔梗、党参、木通、乌药、大黄等药材各为五六十包(每包30公斤);各种竹、木制品及毛皮等山货,主要销行汉中府、凤翔府及甘肃省。此外还每年输出麝香一百五六十两,漆四五千斤,蜂蜜四五千斤。厅内每年从汉中府输入小曲酒三四万斤,粮油四五千斤;每年从湖北输入棉布七八千匹;每年从岐山、凤翔、宝鸡三县输入棉花三四万斤;每年从蒙古、甘肃、兰州、平凉府输入盐十余万斤,花马池盐20余万斤;每年从四川、紫阳输入茶叶四五千斤;每年从风县及甘肃输入小麦四五百石;每年从凤县、两当县输入豌豆二三千斤;从甘肃秦州、本省凤翔、汉中府各属输入鸦片1000余斤。定远厅的手工业也很发达,据陆坤在《秦疆治略》中记载,定远有纸厂四十五处,铁厂2处,耳厂12处,工作人员甚多。清末县城各种小手工业作坊进一步增多,有毛边纸厂、皮纸厂、冶炼、锻造、铸造、陶瓷、砖瓦、石灰、纺织、印染、榨油以及竹、木、石具等制造作坊。

特例砖坪厅是因军事原因而兴起。乾隆四十八年(1783年)兴安州升为府,“安康首先,其地尽归管辖。县境辽阔,因设县丞一员,驻西南砖坪,专司缉捕,砖坪之设官自此始”(14)。1820年,清廷镇压白莲教起义后,陕西、四川、湖北三省的官员鉴于砖坪军事战略地位的重要性,联合奏请将凤翔通判移于此,1822年清政府在此设砖坪厅,隶兴安府。

总体上讲清代两府的县府这一市场层次是比较活跃和繁荣的。一个很重要的原因在于两府集镇不是很发达,没有出现能够替代县府市场的巨镇,因此县府成为下级市场的商品汇总之地和其他市场的商品中转之地。一般比较大型的集镇只是更小区域内的市场中心,比如紫阳瓦房店为任河流域、渚河流域的商品集散地,但由此船运的货物俱都顺流下至紫阳港装箱汇总再运往汉口。其他如白河的冷水铺,洵阳的蜀河口,南郑的十八里铺等都只是县府下属的一个区域市场中心,规模虽可比县城,但其市场重要性都不会超过县府。还有一重要原因是它的县府除凤县、定远厅和留坝厅外基本上是沿汉江分布的,本身就处在市场流通的中心点,为进出境的主要货物码头。

三、中心市场:府治

中心市场在流通网络中处于战略性地位,它主要是批发职能。一方面它接受输入商品并将其分散到下属区域去;另一方面它也收集地方产品并输往其他中心市场或更高级的都市中心。与中间市场相比,它是一个更大区域内的商品集散地。汉中、兴安两府毫无疑问处在汉江上游的中心市场地位。

汉中自古为川陕要隘,又处汉江上游,水运货物可直达襄汉、湖广,是川、陕、甘三省货物的进出码头,明清时期即为陕南的经济中心。清代汉中的府治在南郑县城,交通发达,“全县商业之盛,以县城为首,十八里铺次之。”(15)据赵占元调查,清末至民国初期的南郑县城有山货行18家,瓷器店6家,山货店10余家,药铺50余家,绸缎店25家,布店35家,化妆品店1家,钱铺10家,杂货店至少200余家,手工业商店有雨伞铺27家,鞋铺27家,机房33家,织丝店16家,织篾铺20家,毛笔铺8家,木器铺12家,竹器铺5家,棕箱店6家,毛刷店4家,约计其数,商店至少有513家以上。城内有山西帮、江西帮、陕西帮、怀帮等大商帮经营的著名商号50余家。南郑县城商业可分四种:一为水客,收集山货,运往长江各处,以及由长江运送外货入陕南,此项商人有山(山西)、陕(陕西)、怀(怀庆)、黄(黄州)、江(江西)五帮;一为屯商,乃零屯山货量购,待时整批卖与行商,此地商人专在本地暗中营业,无正式商铺;一为行商,代客商买卖货物,此乃一种中间商人;一为杂货商,专供一般人消费之用。平日南郑货大批由汉水运往老河口、汉口者,多属山货与药材,以甘肃运来之当归、秦艽、冬花为大宗,余则鹿茸、麝香、甘草、枸杞、凉黄、地黄、麻黄及凤县、西乡、镇巴、佛坪等县所产之党参,略阳、沔县、宁羌、宁陕、洋县、石泉之木耳、银耳,城固之姜黄、姜皮子,汉中、城固产之乌药,汉中、西乡、镇巴、紫阳产之茶叶,四川产之纸张等,而其交易各有盛期。如冬花、秦艽、姜皮子、麝香在冬季,党参、木耳、蜂蜜、花椒、乌药、白芷、当归、山药则在七、八、九月,菖蒲、赤芍、白芍药等则在四、五两月,他如巴山毛边纸、构瓤纸、干姜、茶叶等,则常有来货,不分季节,而货在南郑买卖,皆经山货药材行介绍成交。党参之销路以汉口为主,由汉口分销于湖南、江西、上海等处;南郑每年由东、西、北三路来货运汉销售者,总数在18万斤以上,约计价30万元;木耳自沔县、宁羌、洋县、石泉及南郑县之东、南、西、北四山所产,运至南郑县城,由山货行经售者,年约20万斤,价值12万元;姜黄自城固等县运来,经南郑山货行出售者,年约2万包,计重400万斤(每包200斤),价值洋20万元,其销路甘肃省约占销5%,其余乃销汉口;姜皮子出于城固等县,运来南郑者年约10万斤,价值2.2万元,销汉口者30%,销甘肃、兰州者70%,南郑至兰州,计程1500里,姜皮百斤运费二十余元;乌药产自南郑和城固,每年由南郑城内山货行经售者约20万斤,价值2万元,十分之三销甘肃省,十分之七销汉口;茶叶产于南郑、西乡、镇巴、紫阳县,由南郑山货行经售者,约20万斤,值14万元;漆,南郑产,由城内山货行经售者约1万余斤,值6.6万元,漆油1.2万斤,价值2000元;茱萸10万斤,价4万元,皆销汉口;其他黄苓、苍术、牛皮、杂药等项,由南郑输出者,年约30万元;至于棉花之产城固、洋县、西乡、南郑、褒城、沔县全年由南郑输出者约150万斤,运往湖北、四川销售,价值60万元。据上所述,南郑县城输出货之营业,每年约180万元。南郑县之输入货物,其由汉水运入者,江帮则以瓷器为主,其余各帮则运湖布、苏缎、京广洋货和白矾、苏木、黄丹、草果、胡椒、大香、铁丝、纸等。据南郑商会调查报告,则布匹年销100万元,瓷器4万元,纸烟年销1000箱,值洋30万元,糖料、纸张、洋油、洋碱、洋烛年销70万元,化妆品及日常需用品年销40万元,颜料、西药每年销30万元,川表、川纸杂货年销30万元,花盐、青盐年销120万元(四川盐2/3,甘肃盐1/3),由南郑发售于城固、洋县、褒城、沔县等,据如上述,南郑城内之输入货物计424万元。(16)至于县东十八里铺之商业,亦有代客买卖之行。城内还设有汉中厘金局,宣统元年征收银9329两,人头银1090两。汉中码头更是客商云集、商务繁忙,“汉中已为商业转折重地,沿江帆樯逐渐云集,过街楼即系囤积货物之地,设有货栈多处,并有营业店铺,为往来船商相互交易之市场”(17)。“码头依江傍水,定名兴隆街,约一公里,店铺俱全”,“每日欸乃声,水浪的船声,码头熙来攘往声,与渡口竞渡之声相酬答,呈现热闹无比的局面”(18)。清末的汉中“西则陆道陇蜀,东则水达鄂皖,商贾辐辏,货物山积,虽繁荣不及长安,亦陕西第二都会”(19),兴安府的大部分货物必先在此集中,再顺江运出。

自乾隆年后,安康县城逐渐成为陕南东部的贸易中心。据《汉江航运史资料》记载,清末每年从安康县城输出的山货有:桐油3万篓,每篓260斤,约合800万斤;生漆每年上市100余万斤;黑木耳每年上市300多万斤;苎麻每年上市220多万斤;倍子年运销量300万斤,茶叶五六十万斤。在药材输出方面共有200多种,其中党参年产110万斤,杜仲年产100余万斤,桔皮、大黄、当归、厚朴、黄连等由水路运销,每年运出药材为600多万斤。漆油年运销6000担(60万斤),猪鬃年运销3000万斤,皮纸年运销六万多捆(每捆20刀,每刀95张),生丝年运出70万斤。清政府在此设立兴安厘金局,宣统元年征收银13544两。各地大商人也竞相在此设栈结帮建馆,力求占据汉江航运的上游货物集散地,1909年5月,还成立了商会。输入商品为日用百货,输出以山货土特产为大宗,多为过载交易,紫阳茶叶、汉阴生丝、平利生漆、本县的桐油、猪鬃、木耳、五倍等土特产品俱汇总于此。楚、湘、晋、豫、川、赣、闽、秦等地的商人以地区组合为主要商团,在安康设立会馆,先后有13个帮,通称八帮。

湖北帮,设武昌会馆,其主体为“黄帮”,多为湖北黄陂人,建黄州会馆,主营白木耳、鬃毛、皮张、色布,汉阳在此的商人结成汉阳帮,以经营生丝为主,年经营约10吨。

湖南帮,建湖南馆,额书“濂溪书院”,多经营陶瓷、印染、雨伞等。

河南帮,建中州会馆,主要经营生丝、药材、茶叶。

江西帮,多为赣州人,建江西会馆,著名商栈有三益履、长兴号,主要经营药材。

川帮,建四川会馆,主要经营皮张、火纸、白棉纸、鸦片等。

怀帮,经营漆、麻、耳、倍以及生丝。

福建帮,建有福建会馆。

陕帮,主要为关中商人,建陕西会馆,以义聚生、复成泰最为著名,主要经营桐油、漆、麻、茶叶、生丝等。

本地帮,泛指汉中、兴安、郧阳等地的商人,主营黑木耳、生漆、桐油、京广杂货等。

回帮,主要为经商的回民团队,主要经营茶叶、牛、羊皮等。

还有山西帮主营食盐等。

安康码头为最繁忙的地方,商贾云集,兴安府下属各县的土特产品源源不断地进入安康码头,分级整装搭船顺江东下;东南沿海及江汉地区的商品也在此靠岸卸装,批发零售给下级市场。鼎盛时期在安康码头来往的大小船只达1300多只,其中本县有350只。河街也因此而兴起,河街有上、中、下三个码头。在河街开设的商号有永义成、瑞升恒、陈义和、魁星德、富兴荣等十几家,经营湖南、江西瓷器和陶土窑货。有廖家码头的张金品、蓝金巷开设的竹木行,经营来街竹木排生意,李、周、刘三家纤担铺,大量编售纤担,供牵拉逆流上行的船舶使用。有马必来、来吉善、胡长江等十多家炭厂,经营大小道河运来的石炭。有张家木纸行,经销洵阳运来的火纸,还有几家编售油篓的铺子,更有几家酒铺和茶馆……这一时期江边商船云集,船桅如林,码头川流不息地搬运货物。时人形容安康“东接襄沔,北阻方山,舟车辐辏,商贾接踵,秦头楚尾之都会也”(20)。

① 施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1988年版,第5页。

② 光绪《定远厅志》卷二。

③ 道光《紫阳县志》卷六。

④ 光绪《宁羌州志》卷一。

⑤ 咸丰《安康县志》卷十。

⑥ 咸丰《安康县志》卷十。

⑦ 嘉庆《白河县志》,《铺司》。

⑧ 道光《石泉县志》卷七。

⑨ 紫阳县志编纂委员会:《紫阳县志》,《商业》,三秦出版社1989年版。

⑩ 道光《紫阳县志》卷六。

(11) 光绪《紫阳县志》,《市集》。

(12) 平利县志编纂委员会:《平利县志》,三秦出版社1995年版。

(13) 光绪《城固乡土志》,《商务》。

(14) 岚皋县志编纂委员会:《岚皋县志》,《沿革》,陕西人民出版社1993年版。

(15) 赵占元:《陕西南郑县之经济状况》,《工商月刊》第6卷第24号。

(16) 赵占元:《陕西南郑县之经济状况》,《工商月刊》第6卷第24号。

(17) 李于一:《汉江水运和兴隆街的盛衰》,见《汉中文史资料》第6辑,第40页。

(18) 李于一:《汉江水运和兴隆街的盛衰》,见《汉中文史资料》第6辑,第40页。

(19) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第4—5页。

(20) 乾隆《兴安府志》卷三。

施坚雅在其名著《中国农村的市场和社会结构》中认为:“一个特定的中心地可以根据它在连锁性空间体系内的地位来分类,而在这个空间体系内,经济只能是与等级层次相联系的。”①他据此将中国的传统市场体系分为三个等级层次:基层市场、中间市场、中心市场。我们将清代汉中、兴安两府作为一个区域经济区来分析其实际市场情况,借鉴施坚雅的市场等级理论也将其分为三个市场层次:基层市场,这里主要阐述两府的集镇情况;中间市场,两府所有的县、厅、州俱可归为此类;中心市场,由于汉中、兴安两府在两地的经济贸易中心地位,毫无疑问地处于中心市场地位。下面分别加以论述。

一、基层市场:集镇

集镇是区域经济发展自发形成的,是商品经济的产物。因此它与封建的政治、经济并不同步发展,它的出现与封建城市并没有必然的联系。它的兴起主要由于经济原因,即乡村与商品经济联系的扩大,由下及上形成的。集镇一般交通发达,商业繁盛,人口相对集中。它的主要职能是为农民的剩余劳动产品和需求的手工品提供交易场所。对此具有双重的意义,一方面为农民之间互补余缺的交换提供固定的时间和空间,这只是区域内的基本的生活资料和简单的生产资料的流通;另一方面,也更具有经济意义的,它既是农产品和手工业品向上流动进入较高等级市场的起点,也是供农民消费的输入品向下流动的最终场所。这样集镇就成为整个市场体系中的基点。集镇根据区域内的商品发达情况自发形成了一定的集期,并自主协调与周边集镇的集期,而且呈现出专业化的趋向。

集镇有固定的集期,这一方面是为了弥补交通之不便,方便农民在固定的日子买到自己所需的商品;同时也有利于行商坐贾在不同的地方出售商品,促进了专门商人的出现。施坚雅通过对四川盆地的农村集镇研究后认为中国传统农村各相邻集镇间集期相互补充,集期分布的原则是避免与高一级市场的集期冲突。两府集镇也概莫能外,定远厅“北人日赶集,间数日一举,厅城市以三、六、九日一举,乡市或一、四、七或二、五、八日一举。”②清末平利集贸市场有百家湾、洛河街、八仙街、长沙铺、驷王庙、新厂、乌鸦山分别以一、四、七,二、五、八,三、六、九为集日;略阳县碾子坝、南坝、菜子坝“日日易市”,其他二十余处都是十天三日集。我们以道光年间的留坝为例详细介绍市镇的集期情况。厅城及城关、火烧店、庙台子、枣木栏、马道、江口等小集镇商品贸易日趋繁盛,火烧店、枣木栏、马道每月以二、五、八逢集,以竹、木具及土产品交易为主;留凤关、玉皇庙、太白河、上南河、姜窝子每月以三、六、九逢集,以百货,土产,竹、木农具,家畜交易为主,城关、庙台子、江口每月一、四、七逢集,以百货、粮油、土产交易为主。集期的这种分配原则,有效避免了相邻集镇间的竞争,也为专职商人提供了更为广阔的活动空间。我们将上述集市交易的商品分为两类,一类是消费品,包括农民自己生产的剩余产品,这是农民间互补余缺的贸易,手工业产品也基本上是生活用品,如家具、食盐等日用百货,还有就是生产资料,主要是耕作的农具;另一类就是土产,农民出售以补家用,商人收购转售到高一级的市场。这样集镇就成为日常消费品的最终交易场所,同时又是商品流通的基层市场,这就是基层集镇市场在整个商品流通中的地位与作用。

从总体上讲清代汉中、兴安两府的市镇并不是很发达,集多而镇少,大多是简单的集市,交易的商品也大多是满足农民基本生活需求的日常用品,一般不具有批发职能。当然也有一些大型专业性集镇。如紫阳县的瓦房店就是一个大型的土货商品集散地,任河流域的高桥、高滩、毛坝关,渚河流域的红椿坝、尚家坝乃至镇巴和四川的大竹河、城口等地的茶叶都集中在此集中装箱直达老河口,道光年间因“川江路梗,货物转运多由此取道入川,行旅辐辏,市面最为繁盛。……如茶、麻、漆、丝、桐、漆油、木耳、药材之属,西南二乡所产者,多由此出口,可为大宗”③。街内有资本雄厚的商号多达28家,建有西北五省会馆、武昌会馆、江西会馆,商业繁盛可比县城。洵阳蜀河口为陕南东部进出货物的重要集散地,仅河路货物年抽厘金达6700两白银,商贾云集,五方杂处,经济繁荣,人称“小汉口”,蜀河口也修有大量会馆:陕帮的三义庙、黄帮的黄州馆、回帮的清真寺、武帮的武昌馆、江西的万寿宫、船帮的杨泗庙,还有本地帮的火神庙。平利县境内的大贵百家湾是生漆主要的集散地,有漆商10余家,漆商由此将生漆运入汉江至老河口、汉口销售。西乡的茶镇因是茶叶集散地而闻名。南郑的十八里铺是陕南联系四川、关中、甘肃、湖北的货物中转站,是汉中府的第一大巨镇。还有些规模大的集镇修有城墙,甚至还有驻军。如宁羌州大安镇,“旧有城”,“周二百四十七丈,立东西二门,覆以天棚,树以橹楼,为一州巨镇”④。安康县砖坪镇“城建于嘉庆十九年,去旧地西南二里许,城周四百五十丈,高一丈八尺”⑤。政府还在具有重要关口的市镇处驻兵。砖坪镇内除驻有县丞之外,“更置都司一员,设官兵二百五十余名,以资缉捕,任系重焉”⑥;白河“总铺在城西……麻沟铺四十里,冷水铺四十里,篮滩铺至洵阳县仙河铺十五里,共设铺四处,铺兵十一名,岁支银六十六两。”⑦(此处的铺即集镇。)笔者对两府的集镇情况作了初步统计并借用著名历史地理学家鲁西奇先生在《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案研究》书中的“城镇密度”计算公式,计算出基本的市镇密度,见列表3.5。本表资料来源于各县、厅、州的地方志。

说明:(1)本表中的集镇包括镇、集市、铺等。(2)砖坪厅是1823年从安康县分出的,在此之前即为砖坪镇。(3)本表中的“城镇密度”采用四舍五入法计算而出。(4)本表采用的数据限定在清末,年限并不绝对一致,原则是以最晚者为准。但本表基本反映了两府地区在清代经济比较繁荣时期的集镇情况,由此可了解两地的商品经济发展水平。

我们通过表3.5再联系两地具体情况加以分析,可见其集镇分布的特点:

(1)处于交通要道的县集镇密度比较大。比如紫阳,地处川陕交界,货物由此进出汉江航道,沿汉江、任河市镇比较发达;西乡处于两府交界处,兴安府的货物如茶叶在此靠岸、整装,出现了一批为商品流通服务的专门市镇。这是在商品流通中自发选择的结果。

(2)手工业比较发达的县、厅、州集镇发展迅速。定远厅,手工造纸业发达,在嘉道年间如雨后春笋般涌出大批小集镇;略阳、留坝由于木材业和冶铁业发达,小集镇空前兴起。当然这些资源消耗型的县、厅、州的集镇兴起快,但到资源消耗殆尽后,其衰落也迅速。

(3)商品种植业发达的县集镇密度也比较大。凤县、宁羌药材种植广泛,集镇因商业性收购而在产地集中区逐渐兴起;石泉也是因土产的大量种植而出现了一批集镇。这些集镇大多是在原有基础上的进一步扩张,它随商品经济的繁荣而兴盛。

二、中间市场:县(厅)府

中间市场在商品的垂直流动中处于中间地位。我们可以这样理解,中间市场就是联结基层市场和中心市场的中转区域,它具有两方面的职能,一方面作为市场为满足人们的生活需求提供交易空间,这包括普通老百姓所需的民生用品,也包括地主阶级和商人享用的奢侈品;另一方面具有集散功能,将基层市场的货物汇总输往更高一级市场或其他市场,还将中心市场和其他市场的商品批发或零售给下一级市场。中间市场作为一个市场层次与基层市场相比最显著的特征就是具有完整的城墙、城门,这是城与镇最明显的区别之一。从市场的角度讲,城的交易空间当然比基层集镇大,消费者的集中程度也更高,而且中国传统的农村地主一般居住在城里,这也为奢侈品的销售提供了一定的市场。我们比较城墙的规模就可了解其城的大小,也由此可见其市场容量的大小。当然在上文中提到一部分集镇也有城墙,把它们不划为这一市场层次的原因在于其城墙的规模不大或它只是作为中间市场的附属功能存在的。笔者截取著名历史地理学家鲁西奇先生著《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案研究》一书中所制明清时期汉水流域县域的形制与规模表,制成清代汉中、兴安两府的县城规模见表3.6。(表格资料来源:修筑城墙时期的各县志,转引自鲁西奇著:《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案研究》,广西人民出版社2000年。空缺处是数据不详而不是不存在。)

如果我们将两府作为一个区域市场来整体分析,县府作为中间市场在商品流通中起着举足轻重的作用。它们成为本地土特产品的集聚地,为其大规模商品化提供了基础,而且各县都形成了具有比较优势的“拳头”产品。“如汉阴之米、紫阳之茶、平利之漆、洵阳之龙须草皆专美利以济农之不足”⑧。如紫阳,其茶叶早在明代就畅销西北各省,为政府“茶马交易”之大宗,清代虽有衰落,但最盛时也达到年产30余万斤,值洋6万余元,行销西北、江汉一带。其他的土特产品产量也很巨大,据《紫阳县志》记载,清末至民国年间全县年产丝麻20余万斤,值洋4万元;漆油年产30余万斤,值洋4.5万元;桐油年产40余万斤,值洋6万元,以上3项共值洋14万余元⑨。清末紫阳县的进出境货物情况《紫阳县志》有过描述:“紫邑茶、麻、漆、(木)耳、竹木、药材、生丝、蜂蜜、漆油、桐油、菜油、黄蜡等件,多由水路下至湖北老河口出卖,间或上行汉中,从陆路至省销售。花布、瓷器、绸缎及各色杂货大半老河口运入,近年绸缎多由四川成都运来,盐则系潞盐,引地由省城运来者名省盐,由菽河运来者名菽河盐,而川盐侵灌为日已久,名大河盐。”⑩还有四川的黄表纸等大宗物品在此靠岸整装发往汉口一带。在县城港口设有任河厘金局,“县城南河街,商家皆杂货贸易……设有厘局,扼汉(水)、任(水)二水之冲,征收亦尚畅旺”(11)。宣统元年征收银15138两。再如平利,以盛产漆著名。其漆“漆液清如油,光亮照人头。搅动琥珀色,挑起如钓钩”。清末平利年输出生漆约三四万斤、桐油1万余斤、麻约5000斤、杜仲三四千斤、木耳1万余斤、药材1万余斤,年还销构皮纸二三千捆。(12)县城以帮会的形式管理商业,形成黄州帮、武昌帮、湖南帮、江西帮、陕西帮并相应地修建了自己的会馆。城固由于地处平原,土特产品的生产极为发达,《城固乡土志》记载:“县境商务,以姜黄木耳为大宗。姜黄年产一百余万斤,陆运销行甘肃、秦州十之一,又水运销行湖北老河口十之九。由老河口镇分水运陆运,销行山西、河南、山东、直隶,以为制造水烟之用。木耳每年一二万斤,水运销行湖北,又自沔县、略阳县、宁羌州,分陆运水运,购入本境三四十万斤,分销湖北。其余牛皮,每年产一万余张,水运销行湖北。干姜皮每年产十余万斤,陆运销行甘肃、新疆,借以避寒……烟叶,每年产六七十万斤,销行本境及陆运销行本省……本境食品,丹橘、黄柑产于县北之升仙谷口近村,每年获数十万枚,销行汉中府全境及陆运销行本省,为土人之专利。”(13)其他县如洋县的丝、棉、绢,洵阳的构树、构瓤等都是当地农民补贴家用、庆吊人情的主要经济作物,也是出境的大宗商品。

还有的县府为商品的中转站,转口贸易发达。这以白河和南郑为代表。白河县位于陕西境内汉水航段的最东段,是陕南连接老河口、汉口的一个门户。清时期,在此设立白河厘金局,进境货物大宗则汉、黄、德、襄各处布匹,其次为洋斜纹布、竹布、羽毛绒呢、南糖烟酒、赣瓷、海菜、洋绒瓣、玻璃盆镜、蜡油、火柴、苏木、颜料,又其次为南纸、锡器、苏杭黔汴之绸缎纱罗,洋广江闽之杂货食品,大都近销兴汉各属,远及川甘者;出境货物则为两府地区的土特产品。由汉水经白河厘局验收入境的货物有22类之多,出境的货物有23类之多。宣统元年征收货银55686两,烟酒糖银2191两,人头银4900两,在陕西17个厘局中仅次于龙驹寨,居全省第二位。白河的转口贸易规模由表3.3可见一斑。因此许多商帮设号在此,县城的大商号有:黄州帮的临泰恒、洪发祥、德安和、信泰源、庆昌义等,武昌帮有天泰正、柯福兴、德生厚,陕帮(关中)有德昌生、吉生信、春顺发,本地的有宽余祥、益兴久、乾顺正、两竹油行等。南郑地处川、甘、陕三省交界处,水陆转口贸易都很发达,四川的糖、纸、铁、盐、绸缎等商品,由此转运甘肃;湖广的布、瓷器、铁制品、白矾等物品也由此转销川、甘;汉中、兴安两府的茶叶,甘肃的药材以及其他土特产品俱由此转运。

一些县府是因手工业的兴起而繁荣起来,这类县府资源丰富、交通便利。我们以留坝和镇巴为例。留坝在清代冶铁业和木材业发达,土特产品的种植亦为繁盛。据《留坝厅志》载,在清末每年输出商品生铁四五十万斤;铁锅一万三四千件;铧一二千柄;火纸2000捆(每捆1000张);构纸七八百捆;木材万余株;木炭一百二三十万斤;猪近万头;木耳四百包(每包20公斤);党参六七百包(每包25公斤);菖蒲、葛根、黄精、倍子、首乌、花椒、木贼、当归、五加皮、赤芍药、桔梗、党参、木通、乌药、大黄等药材各为五六十包(每包30公斤);各种竹、木制品及毛皮等山货,主要销行汉中府、凤翔府及甘肃省。此外还每年输出麝香一百五六十两,漆四五千斤,蜂蜜四五千斤。厅内每年从汉中府输入小曲酒三四万斤,粮油四五千斤;每年从湖北输入棉布七八千匹;每年从岐山、凤翔、宝鸡三县输入棉花三四万斤;每年从蒙古、甘肃、兰州、平凉府输入盐十余万斤,花马池盐20余万斤;每年从四川、紫阳输入茶叶四五千斤;每年从风县及甘肃输入小麦四五百石;每年从凤县、两当县输入豌豆二三千斤;从甘肃秦州、本省凤翔、汉中府各属输入鸦片1000余斤。定远厅的手工业也很发达,据陆坤在《秦疆治略》中记载,定远有纸厂四十五处,铁厂2处,耳厂12处,工作人员甚多。清末县城各种小手工业作坊进一步增多,有毛边纸厂、皮纸厂、冶炼、锻造、铸造、陶瓷、砖瓦、石灰、纺织、印染、榨油以及竹、木、石具等制造作坊。

特例砖坪厅是因军事原因而兴起。乾隆四十八年(1783年)兴安州升为府,“安康首先,其地尽归管辖。县境辽阔,因设县丞一员,驻西南砖坪,专司缉捕,砖坪之设官自此始”(14)。1820年,清廷镇压白莲教起义后,陕西、四川、湖北三省的官员鉴于砖坪军事战略地位的重要性,联合奏请将凤翔通判移于此,1822年清政府在此设砖坪厅,隶兴安府。

总体上讲清代两府的县府这一市场层次是比较活跃和繁荣的。一个很重要的原因在于两府集镇不是很发达,没有出现能够替代县府市场的巨镇,因此县府成为下级市场的商品汇总之地和其他市场的商品中转之地。一般比较大型的集镇只是更小区域内的市场中心,比如紫阳瓦房店为任河流域、渚河流域的商品集散地,但由此船运的货物俱都顺流下至紫阳港装箱汇总再运往汉口。其他如白河的冷水铺,洵阳的蜀河口,南郑的十八里铺等都只是县府下属的一个区域市场中心,规模虽可比县城,但其市场重要性都不会超过县府。还有一重要原因是它的县府除凤县、定远厅和留坝厅外基本上是沿汉江分布的,本身就处在市场流通的中心点,为进出境的主要货物码头。

三、中心市场:府治

中心市场在流通网络中处于战略性地位,它主要是批发职能。一方面它接受输入商品并将其分散到下属区域去;另一方面它也收集地方产品并输往其他中心市场或更高级的都市中心。与中间市场相比,它是一个更大区域内的商品集散地。汉中、兴安两府毫无疑问处在汉江上游的中心市场地位。

汉中自古为川陕要隘,又处汉江上游,水运货物可直达襄汉、湖广,是川、陕、甘三省货物的进出码头,明清时期即为陕南的经济中心。清代汉中的府治在南郑县城,交通发达,“全县商业之盛,以县城为首,十八里铺次之。”(15)据赵占元调查,清末至民国初期的南郑县城有山货行18家,瓷器店6家,山货店10余家,药铺50余家,绸缎店25家,布店35家,化妆品店1家,钱铺10家,杂货店至少200余家,手工业商店有雨伞铺27家,鞋铺27家,机房33家,织丝店16家,织篾铺20家,毛笔铺8家,木器铺12家,竹器铺5家,棕箱店6家,毛刷店4家,约计其数,商店至少有513家以上。城内有山西帮、江西帮、陕西帮、怀帮等大商帮经营的著名商号50余家。南郑县城商业可分四种:一为水客,收集山货,运往长江各处,以及由长江运送外货入陕南,此项商人有山(山西)、陕(陕西)、怀(怀庆)、黄(黄州)、江(江西)五帮;一为屯商,乃零屯山货量购,待时整批卖与行商,此地商人专在本地暗中营业,无正式商铺;一为行商,代客商买卖货物,此乃一种中间商人;一为杂货商,专供一般人消费之用。平日南郑货大批由汉水运往老河口、汉口者,多属山货与药材,以甘肃运来之当归、秦艽、冬花为大宗,余则鹿茸、麝香、甘草、枸杞、凉黄、地黄、麻黄及凤县、西乡、镇巴、佛坪等县所产之党参,略阳、沔县、宁羌、宁陕、洋县、石泉之木耳、银耳,城固之姜黄、姜皮子,汉中、城固产之乌药,汉中、西乡、镇巴、紫阳产之茶叶,四川产之纸张等,而其交易各有盛期。如冬花、秦艽、姜皮子、麝香在冬季,党参、木耳、蜂蜜、花椒、乌药、白芷、当归、山药则在七、八、九月,菖蒲、赤芍、白芍药等则在四、五两月,他如巴山毛边纸、构瓤纸、干姜、茶叶等,则常有来货,不分季节,而货在南郑买卖,皆经山货药材行介绍成交。党参之销路以汉口为主,由汉口分销于湖南、江西、上海等处;南郑每年由东、西、北三路来货运汉销售者,总数在18万斤以上,约计价30万元;木耳自沔县、宁羌、洋县、石泉及南郑县之东、南、西、北四山所产,运至南郑县城,由山货行经售者,年约20万斤,价值12万元;姜黄自城固等县运来,经南郑山货行出售者,年约2万包,计重400万斤(每包200斤),价值洋20万元,其销路甘肃省约占销5%,其余乃销汉口;姜皮子出于城固等县,运来南郑者年约10万斤,价值2.2万元,销汉口者30%,销甘肃、兰州者70%,南郑至兰州,计程1500里,姜皮百斤运费二十余元;乌药产自南郑和城固,每年由南郑城内山货行经售者约20万斤,价值2万元,十分之三销甘肃省,十分之七销汉口;茶叶产于南郑、西乡、镇巴、紫阳县,由南郑山货行经售者,约20万斤,值14万元;漆,南郑产,由城内山货行经售者约1万余斤,值6.6万元,漆油1.2万斤,价值2000元;茱萸10万斤,价4万元,皆销汉口;其他黄苓、苍术、牛皮、杂药等项,由南郑输出者,年约30万元;至于棉花之产城固、洋县、西乡、南郑、褒城、沔县全年由南郑输出者约150万斤,运往湖北、四川销售,价值60万元。据上所述,南郑县城输出货之营业,每年约180万元。南郑县之输入货物,其由汉水运入者,江帮则以瓷器为主,其余各帮则运湖布、苏缎、京广洋货和白矾、苏木、黄丹、草果、胡椒、大香、铁丝、纸等。据南郑商会调查报告,则布匹年销100万元,瓷器4万元,纸烟年销1000箱,值洋30万元,糖料、纸张、洋油、洋碱、洋烛年销70万元,化妆品及日常需用品年销40万元,颜料、西药每年销30万元,川表、川纸杂货年销30万元,花盐、青盐年销120万元(四川盐2/3,甘肃盐1/3),由南郑发售于城固、洋县、褒城、沔县等,据如上述,南郑城内之输入货物计424万元。(16)至于县东十八里铺之商业,亦有代客买卖之行。城内还设有汉中厘金局,宣统元年征收银9329两,人头银1090两。汉中码头更是客商云集、商务繁忙,“汉中已为商业转折重地,沿江帆樯逐渐云集,过街楼即系囤积货物之地,设有货栈多处,并有营业店铺,为往来船商相互交易之市场”(17)。“码头依江傍水,定名兴隆街,约一公里,店铺俱全”,“每日欸乃声,水浪的船声,码头熙来攘往声,与渡口竞渡之声相酬答,呈现热闹无比的局面”(18)。清末的汉中“西则陆道陇蜀,东则水达鄂皖,商贾辐辏,货物山积,虽繁荣不及长安,亦陕西第二都会”(19),兴安府的大部分货物必先在此集中,再顺江运出。

自乾隆年后,安康县城逐渐成为陕南东部的贸易中心。据《汉江航运史资料》记载,清末每年从安康县城输出的山货有:桐油3万篓,每篓260斤,约合800万斤;生漆每年上市100余万斤;黑木耳每年上市300多万斤;苎麻每年上市220多万斤;倍子年运销量300万斤,茶叶五六十万斤。在药材输出方面共有200多种,其中党参年产110万斤,杜仲年产100余万斤,桔皮、大黄、当归、厚朴、黄连等由水路运销,每年运出药材为600多万斤。漆油年运销6000担(60万斤),猪鬃年运销3000万斤,皮纸年运销六万多捆(每捆20刀,每刀95张),生丝年运出70万斤。清政府在此设立兴安厘金局,宣统元年征收银13544两。各地大商人也竞相在此设栈结帮建馆,力求占据汉江航运的上游货物集散地,1909年5月,还成立了商会。输入商品为日用百货,输出以山货土特产为大宗,多为过载交易,紫阳茶叶、汉阴生丝、平利生漆、本县的桐油、猪鬃、木耳、五倍等土特产品俱汇总于此。楚、湘、晋、豫、川、赣、闽、秦等地的商人以地区组合为主要商团,在安康设立会馆,先后有13个帮,通称八帮。

湖北帮,设武昌会馆,其主体为“黄帮”,多为湖北黄陂人,建黄州会馆,主营白木耳、鬃毛、皮张、色布,汉阳在此的商人结成汉阳帮,以经营生丝为主,年经营约10吨。

湖南帮,建湖南馆,额书“濂溪书院”,多经营陶瓷、印染、雨伞等。

河南帮,建中州会馆,主要经营生丝、药材、茶叶。

江西帮,多为赣州人,建江西会馆,著名商栈有三益履、长兴号,主要经营药材。

川帮,建四川会馆,主要经营皮张、火纸、白棉纸、鸦片等。

怀帮,经营漆、麻、耳、倍以及生丝。

福建帮,建有福建会馆。

陕帮,主要为关中商人,建陕西会馆,以义聚生、复成泰最为著名,主要经营桐油、漆、麻、茶叶、生丝等。

本地帮,泛指汉中、兴安、郧阳等地的商人,主营黑木耳、生漆、桐油、京广杂货等。

回帮,主要为经商的回民团队,主要经营茶叶、牛、羊皮等。

还有山西帮主营食盐等。

安康码头为最繁忙的地方,商贾云集,兴安府下属各县的土特产品源源不断地进入安康码头,分级整装搭船顺江东下;东南沿海及江汉地区的商品也在此靠岸卸装,批发零售给下级市场。鼎盛时期在安康码头来往的大小船只达1300多只,其中本县有350只。河街也因此而兴起,河街有上、中、下三个码头。在河街开设的商号有永义成、瑞升恒、陈义和、魁星德、富兴荣等十几家,经营湖南、江西瓷器和陶土窑货。有廖家码头的张金品、蓝金巷开设的竹木行,经营来街竹木排生意,李、周、刘三家纤担铺,大量编售纤担,供牵拉逆流上行的船舶使用。有马必来、来吉善、胡长江等十多家炭厂,经营大小道河运来的石炭。有张家木纸行,经销洵阳运来的火纸,还有几家编售油篓的铺子,更有几家酒铺和茶馆……这一时期江边商船云集,船桅如林,码头川流不息地搬运货物。时人形容安康“东接襄沔,北阻方山,舟车辐辏,商贾接踵,秦头楚尾之都会也”(20)。

① 施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1988年版,第5页。

② 光绪《定远厅志》卷二。

③ 道光《紫阳县志》卷六。

④ 光绪《宁羌州志》卷一。

⑤ 咸丰《安康县志》卷十。

⑥ 咸丰《安康县志》卷十。

⑦ 嘉庆《白河县志》,《铺司》。

⑧ 道光《石泉县志》卷七。

⑨ 紫阳县志编纂委员会:《紫阳县志》,《商业》,三秦出版社1989年版。

⑩ 道光《紫阳县志》卷六。

(11) 光绪《紫阳县志》,《市集》。

(12) 平利县志编纂委员会:《平利县志》,三秦出版社1995年版。

(13) 光绪《城固乡土志》,《商务》。

(14) 岚皋县志编纂委员会:《岚皋县志》,《沿革》,陕西人民出版社1993年版。

(15) 赵占元:《陕西南郑县之经济状况》,《工商月刊》第6卷第24号。

(16) 赵占元:《陕西南郑县之经济状况》,《工商月刊》第6卷第24号。

(17) 李于一:《汉江水运和兴隆街的盛衰》,见《汉中文史资料》第6辑,第40页。

(18) 李于一:《汉江水运和兴隆街的盛衰》,见《汉中文史资料》第6辑,第40页。

(19) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第4—5页。

(20) 乾隆《兴安府志》卷三。