参考文献

八 制度严密非陕商莫属——陕商的合伙制创新

在明清时期的中国商界,陕商偏居西部一隅,其赀财不如徽商,其机巧不如江右,其计算不如山西,却为什么能够将生意做得那么大,遍及江南塞北?主要在于他们有一个很好的制度安排,有效地整合了自身的资源,使资源配置发挥到了最佳效益。对此,中国商界及其研究者有口皆碑。

近代对湖南安化茶叶进行系统调查的王恩浩先生在其《安化茶叶调查》中指出:陕西茶商在湖南经营之成功原因就在于“西帮纪律之严整,资本之雄厚,与组织之严密,其势亦不可漠视”。

近人张肖梅在《四川经济参考资料》中总结陕西商人经营成功的经验是“组织严密,办事认真”。

近人李亦人在其所著《西康纵览》中称赞陕西商人“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在西康商人中,皆为首屈”。

近代历史学家任乃强先生在其所著《西康诡异录》中评价陕西商人是“其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败也”。

他们这里所说的“组织之严密”,就是陕西商人与山西商人共同创造的“合伙制”企业组织形式。

陕商采取“合伙制”是逼出来的历史创造。

当大批陕西商民在“开中制”政府订单刺激下,仓促走上经营道路后,他们面临的困难是巨大的。如何解决这些困难,将决定着他们的命运。

首先是资金短缺。陕西商人是力农积粟、输粮换引走上经商道路的。在开中制下,以粮换引,本质上是物物交换,粮盐交易,尚可解决经商初期的资金来源。但明中叶“叶琪变法”后,停止开中,转向“输银于运司”的以银买引政策,断绝了陕西商人的资金来源,种粟塞上已失去了经济意义,屯垦边关的陕西商人“悉撤业归”,资金来源成为他们亟待解决的大问题。

而陕西商人多为农民进城经商,他们的资本原始积累在情急仓促的情况下并没有舒畅进行。事实上大多数陕西商人不是因为家中富有而是因为家中贫困才走上“以商求富”的经营道路。以作为陕商主体的同州府情况看,人们弃农经商不外乎人多地少,生活贫困。《同州府志》曰:“府境南阻山,东滨河,中亘沙苑,树而不田,故各属之地,高而碍于耕锄,低者祸于冲崩,穷民苦衣食之不给,富者皆弃本逐末,各以服贾起其家,蜀卓宛孔之流,甲于通省,而朝邑富人尤甲一郡焉。”大荔亦如是,“洛渭沙苑之家,恒苦水涨沙壅,贫瘠颇多,东濒黄河……少田可耕,每事贩贾”。韩城、三原多商贾也是基于同样原因。韩城“农则地狭人伙……商贾之利,县北为多,逐末者众,则以地狭人稠故也”。三原“民俗浇漓,究源人多”。就连边僻的榆林、神木多塞北边商也是因为“榆林故旷衍,无膏腴田……百姓逐末者益多”,神木“生计无多,半由口外懋迁以求什一之利”。

个案材料亦可证明。三原赵宏祥“以家贫愿为贾养母”;王继兰“家贫行贾”;第五君“家贫不能读,就贾于四川”。高陵县的不少商人也是因家贫而就贾,如张洛“赡养不给,遂服贾江淮”;张中轩“家贫,菽水不充……身寄服贾”;刘承渠“家贫不能举火,遂弃去修计然之计”。朝邑商人经营商事亦是为了脱贫致富,如王子正“家贫……乃弃笔砚贸易吴卫荆楚之地”;仁鼎臣“以家贫故废业习贸易”;张树清“家贫不能养亲,弃儒就商”;杨安贵“幼家贫……改习商务”;旺茂“操农业岁入仍不敷出……遂改习商务”;张德炳“幼贫习商四川”;李振业“幼贫父子贩负营生”。其他如户县商人王应祯“家贫贸布养亲”;商南商人吴钦“少贫假资亲友,贾于中州”;岐山武永清“以贫故为商文县”。

当这些陕西农民因贫困而走上经商道路时,资本存量是极其窘迫的。而当时中国的银行业尚未发展成型,融通资金的社会形式尚不充分,人们无法通过社会组织获取资金,加之陕西自明清以来地处边僻,远离中央,山高皇帝远,形成陕人“目不识官吏”“宁吏也贾”的价值取向,与官府关系松弛,亦得不到官府资金的有力支持,使得陕西商人走上经商道路时资本来源只能主要靠“假资亲友”,东挪西凑而成。有一首山陕民谣这样说道:“白马白马上上鞍,亲家朋友送盘缠。上马嘱咐爹和娘,妻儿年小担待她。”事实也是如此,周至商人冯轮初经商时乏资,靠其姐变卖首饰凑齐川资。陕商孙镇,学习生意,三次翻本,子拙母亏,全靠妻子“每以织佐之”。富平高尧山初贾时,家贫缺资,全靠同族人出资托其经营。户县刘足民,家贫,有服远贾之志,但苦于乏资,只身入甘在徽县陕西人开的字号中当伙计,积有微资,无力大展宏图;户县太原村赵姬见刘足民有经营才干,才给他提供资金,实行共同营业,设钱庄于白水县江镇,又在徽县开酒坊,才得以发家致富。

这说明,陕商经商初期,资本存量稀缺是他们面临的主要问题。

而陕西商帮所从事的涉远性大宗商品经营,长远贩运数量巨大,耗资甚巨。如川盐贩运,“必于各厂设号购盐,又复沿江设号雇船拨运,前盐未销即需赶运后盐,后盐未到又需赶购后盐,随销随将可售银两寄厂,辘轳周转以资接济,在厂在途在岸各占一副资本,有三万之金始能行一万金之盐”。又如贩运江南标布,一个标客运销布匹当在数十万匹至数百万匹之间,所需购布款项白银动以数万计,多或数十万两。加之涉远行贾,跨州跨县,周转时间长,资本占用量大,如茶商“康熙四十四年之引,于四十五年秋冬,方能运茶于边地”;淮盐贩运“株守累月,盘缠罄尽”,“四五年不能周转还乡”。同时,长途贩运,异地购销,资本营运一般采取“驻中间,拴两头”的一手托两家方式,如布商,在三原设总店,在江南棉布产地设驻座分号收购布匹,在西北各地设销货分号,因此“经营该业者,均需三套资本,即在出产地购货,并在途中运货时压本及销售时头期货也”。

这种大宗商品长途贩运,资本投入量巨大,非有大宗资金不得开办。这些说明,陕西商人在经商之初存在着一个资本存量狭小与资本用量巨大之间的矛盾,能否找到解决这一矛盾的办法,对陕商的生存发展有着决定性的意义。

二是人力资源缺乏。在唐以前,中国商人以经营为官府服务的奢侈品为主,无非金银珠宝,犀象玩好,“金银珠宝好生涯,交易无非仕宦家”,这些奢侈品金银细软,面狭量小,个体家庭即可为之,不需动员太多的人力。因此,汉唐以来中国商人就已形成“百里不贩樵,千里不贩籴”的经营传统。而到明清时情况发生了巨大变化。由于明清政府的休养生息政策,特别是康熙五十六年实行“兹后滋生人丁,永不加赋”政策,使中国人口急剧增长起来,从万历年间的1.4亿人增加到道光十一年的4.1亿人。满足4亿多人每天的衣食所需,成为中国商人肩负的繁重任务。有一首清代《京门杂咏》反映了这种变化:

琴棋书画诗酒花,

当年件件不离它。

如今七件事全改,

柴米油盐酱醋茶。

这种市场结构的巨大变化,自然导致中国商人经营结构的巨大变化。从原先经营奢侈品为主,一变为经营民生日用品为主,“无非养生送死之具,柴米油盐之需”,并形成“北柴南米,南布北棉”,“吉贝(棉花)千里泛诸北,标布千里贩诸南”的南北商品大规模对流态势,和“福之丝绸,漳之纱、绢,泉之蓝,福、廷之铁,福、漳之桔,福、兴之荔枝,泉、漳之糖,顺昌之纸……下吴越如流水,其航大海而去者,尤不可计”的繁盛局面。这种商业经营结构的变化,终于使商人打破了“百里不贩樵,千里不贩籴”的狭小经营方式,而采取“挟资千亿,岱陇东西,海内海外,券驴市马,日夜奔腾,驱车冰河,泛舸长江,风餐水宿,达于苏常,标号监庄,非松不办,垄断坦途,旁郡相间”的大规模涉远行商的经营方式。

经营这种民生日用品,面广量大,又得实行购、运、销一条龙经营,企业规模一般都比较大。如陕商当时经营布匹的布店“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右”。经营茶叶的茶店,仅紫阳福音堂茶场“拣茶女工多达上百人,洞河镇拣茶女工多达120至180人”。自贡盐场的盐业生产是“劳动家不下十余万人,牛马亦达数万匹”。生产水烟的烟坊“雇佣的制烟工人、榨油工人连同全体号伙共约一百至三百人”。经营皮货的皮货行“工人多少不一,自数十至数百不等”。秦巴山区内的木厢厂“每厂辄用数百人”。三原的药材店“用人较多,少则五六十人,多则百余十人以上”。这种大规模的商业经营,个体家庭难以承担,非动员个体家庭以外的经营人手不可。这说明陕西商人在经商之初尚面临着经营耗费人力巨大与商人个体家庭人力资源匮乏的矛盾,如何解决经商业贾的人力资源及其管理问题,成为对陕商生存发展有决定性影响的第二个大问题。

经营商业除物质流、人力流以外,还存在信息流问题。“商场即战场,信息抵万金”。在瞬息万变的市场经济条件下,能否及时捕捉有利信息并形成迅速反馈机制,是决定企业经营成败、节约交易成本的重要因素。而陕西商人在经商之初,面临这方面的困难同样是巨大的。

一是经营路远山遥,鞭长莫及。明清之际陕西商人主要从事的是涉远性大宗商品批发交易业务,在当时人掮马驮的交通条件下,这种困难非今日所能想象。那时的商业经营主要靠服牛格马,肩挑车载。从西安到兰州,沿陕甘间18马站,晓行露宿,鸡声茅店,走18天方可到达。从西安到康定,沿川陕间的38马站,步行40余日,跋涉3000余里,沿途危关隘路,羊肠小道,古柏参天,树阴蔽日,备尝艰辛才可到达康定。所以当时陕商有句商谚是“小伙小伙你甭笑,北山还比南山刁”。从西安到江南贩布,步行数日到龙驹寨,换船入襄阳进长江,到苏州、嘉庆、上海,倏忽千里,数月方能到达。渭南著名富商板桥常家的后人回忆当时入川的艰辛是:“那时去四川叫‘下川’,全靠步行,川路难走,‘蜀道难’,到陕南进入大巴山向导骑骡或马,人们拉住马尾巴,马走得快,他们赶不上就摔一跤,尾巴还不敢丢,一丢就掉到沟底去了。走悬崖上的栈道,更不敢朝下看,一看就不敢走了。当时有句话是‘进了终南山,眼泪擦不干’,从四川回来走到汉中才喘一口气,‘望见汉中坝,噗哧笑一下’。”那时外出的商人不敢回家的一个重要原因就是路途遥远,盘缠有限。这种古老的交通技术条件,使长途贩运费日耗时,备受艰辛,一般人常视为畏途,宁可在家“老婆孩子热炕头”过苦日子,亦不愿奔走道路,亡命天涯。

二是东伙分离,音讯不通。在明清时期,陕西商人为经营上的方便大多数采取了“东伙分离”的管理体制。在这种体制下,财东一般居住在乡下,聘任掌柜主持遥在千里之外的店务。可以这样讲,一个生意在天南海北的陕西财东,可以在渭北一个绿荫覆盖的小山村里安然度过他的一生。如泾阳安吴堡吴家,财东住在泾阳嵯峨山下的安吴堡村,而生意却在千里之外的川甘各地。他家在山西永济开有秦晋铁木货栈,在山西运城开有盐店,在甘肃天水开有陇西棉布行,在湖北武汉开有珠宝店,在四川重庆开有川货土产杂品店,在潼关、蒲城开有典当行,在西安开有盐店、百货行等。渭南孝义镇的赵家,家住渭河北岸,生意却遍布全国各地,在四川自贡有元记盐井,在康定有“德厚堂”茶庄,在三原有“赵记布行”,在泾阳有“一林坊”烟坊,在甘肃兰州有布店,在上海五码头有“四大仓场”。渭南贫瘠的西塬上阳郭镇贺家在“西同凤乾五郡四十余州县质库凡八百余”,并在西北各地设有36家当铺、72家钱庄。这种东伙分离的体制,财东以无限责任的身家性命担保着千里之外的生意风险,坐收经营红利。而千里之外的掌柜却以有限责任负责着企业的无限经营。如何及时掌握企业的经营状态,了解企业的经营信息,决策企业的人事变动,便成为财东日夜悬心、家资兴旺的关键所在。在这种情况下,路远水长、交通不便的信息传递技术条件常使财东音讯不通,一头黑雾,对企业多有鞭长莫及之慨。并且由于信息不通,责任无限,常常造成财东倾家荡产的悲惨结局。如户县宋村南姓与宋姓两家,在康定办“德泰合”茶庄,并聘任贺姓为经理,南、宋年老回陕,不久贺姓掌柜年事已高又提升牛东乡一刘姓为掌柜,刘提出要更改分配比例,南、宋、贺三个老东家闻讯后步行三月赶到康定,“一进号先将刘的铺盖抛出号外”,后又聘杨益山为经理,老掌柜南甘卿亲笔写“委托书”,内容是“只要你把祖先留下的这个德泰合招牌顶住,外面一切由你主持,无论怎样做,我们就放心回陕”。体现了东家惆怅无奈的心态。

三是购销两地,搬运艰难。在明清南北物质交流的流通体制下,陕西商人一般是在南方的茶、布产地设庄收购,在北方的陕甘宁新蒙设庄销货。南北奔腾,千里贩粜,装船换舟,服牛格马,下船起旱,落舟扬帆,这期间不知要倒几番手,不知有多少人参与了商品交换,每一环节都会碰到数不清的困难。在购货产地,“外来客商独脚伙,本地家雀帮手多”,“强龙压不住地头蛇”,多蒙受当地牙行脚帮的欺诈。如明代陕西布商到江南购布时,标布市场多为牙行把持垄断,“市中贸易,必经牙行,非是,市不得鬻,人不得售”。这些把持行市的牙行、牙人,割断了买卖双方的经济联系,剥夺了交易双方的经营自主权,“不许自交易,横主价值”,并对棉布买卖双方进行剥夺。对卖布的乡人,他们压价收购或持强放抢,如上海周浦镇的牙行“其人并不开张店铺,纠集游民,伺客船至,拉其货物,或散居民,或散店口,十分货价偿其二三,公行侵蚀,曰‘白拉’”。而宝山县的牙人更是“结连光棍,邀人货物,卖布夺布,贸花得花,乡人不得自由,名曰‘行霸’”。南翔镇的牙人甚至“聚集恶党,潜伏道侧,候民入市,邀夺货物”。对外地购货客商百计诱致,高抬物价,肆意勒索。如南翔镇牙人“客商经过,百计诱致,不磬其资不止”。有的牙行“以招商为主,初至,牙人丰其款待,割鹅开宴,招妓演戏以为常”,在估银于布时“则高低物价,擅取佣钱,买者卖者各有除勒,名曰内用、外用”。有的牙人甚至“其所用秤斗不与常同,故秤名亦异,其曰桥秤、桥斗”。在牙人、牙行的从中阻隔下,买卖双方均受其“抑勒”,使棉布购买难以顺畅进行。

同时,异地经商碰到的第二个问题是,脚行私分地界,把持勒索。明代陕西商人到江南购布由于贸易数量很大,动辄数十百万匹,又路途遥远,跋山涉水,需解决运输问题。起先,他们依靠当地脚行、脚夫作为主要运输力量,但却受到脚行、脚夫的欺诈勒索。因为这些脚行、脚夫往往蛇居本土,把持地界,欺侮旅客,昂取运价。他们在江南市镇所在多有,官府屡禁不绝,严重阻碍了商品的正常流通。如松江华法镇,“镇有脚行……其间强而黠者为脚头,凡运商货,脚头争昂其值,而腹其余”。南翔镇更是拳勇之患,脚夫为甚,“客无远近,不过资其力,肩挑背负任彼定价横索,唯恐不得其欢心,以致货物壅塞河于市口”。江湾镇的情况更严重,“脚夫之莫甚于南翔、江湾两镇。若辈十百为群,投托势官,结纳豪奴,私自分疆划界。凡商民货物横索脚价,稍不如意,则货抛河下,无人承挑,商贾裹足”。南汇县的脚夫独占性更强,甚至不许别人插足,其镇志曰“各镇游手强悍之徒,聚党约盟,自占为脚夫名色,分立脚界……市肆货物迁运,毋论远近必索重价,能自运者,群禁喧哗,强架不许。必逞其欲而后已,商民为之丧气”。

在销地,虽然陕西商人是在自己的地盘上做生意,但在委托经营的体制下,陕西商人一般是将商品批发给当地的零售商,由他们再销售给消费者。这种“赊销”方式,一方面零售商不能按期将贷款送还,致使批发商资金积压流通迟缓,降低资本运作效益。另一方面购货待款,无由支付,降低购地的商业信用,阻碍了正常的商业流转,形成销地“货品积压”,购地“进货乏资”的困难局面。加之汇款之日货款如何交割,银两如何押解,总庄如何计银,分庄如何得赀,形成流通舒畅的资本运作机制都是陕西商人必须面临的一系列新问题。

这些说明,当陕西农民进城经商,以全新姿态登上商业舞台时,正面临中国商业发生重大变革时期,无论经营对象、经营内容、经营方式、经营理念均发生着不同于前代的变化。有人曾将此概括为“商业革命”也许并不为过。能否适应这种传统商业的巨大变革,通过自主创新性制度安排,为自己的商业事业铺就发展的制度大道,是历史对陕西商人的巨大考验。陕西商人能否拉开这制度创新的序幕,刮一场“商业革命”的西北风,将决定他们未来的发展。

当披着秦时明月汉时风的陕西商人登上明清商品经济的舞台时,他们以秦人特有的勇毅和雄浑与山西商人一起,对自己面临的诸多问题进行自主创新性制度安排,在资金筹措、资金运作、经营方式、企业管理机制各个方面进行大胆创新,形成富有山陕商人特色的企业经营机制,为千年中国商界吹进了“富有现代化因素”的新风,被时人誉为“我国传统商业,山陕人最为擅长”,“陕西山西两帮……纪律之整肃,资本之雄厚与组织之严密,其势亦不可漠视”。

明清时期陕西商人在资金筹措方面最大的贡献是,创造了以“万金账”为主要标志的合伙股份制资金组织方式。

由于陕西商人是农民接受政府订单而走上商业经营道路的,资金存量短缺是长期困扰他们的首要问题。他们起初有一个短暂的“贷本经营”时期,这种“资本”,既有官本,又有民本。官本即是商人举借政府贷款进行经营,如成化初陕西布商“以官值易布冀,规厚利”,即举借官值易布。但官府的钱不是好借的,有严格的期限限制,如果不能按时偿还官款,“有司督併妻子捶楚无完肤,至破家以偿”。在重农抑末政治体制下,商人很难借官府的钱发财致富。民本即举借高利贷,这是陕西商人经商业贾初期的一般形式。如三原名贾王一鹤“初贾时以贷子钱市布邑及吴越间”;高陵高尧山“初贾时,出赀家多以赀托君,君获羡赀”。但高利贷也不是好借的。由于没有平均利率限制,利息高得吓人,常常是“息类与母埒”,辛苦经营利归他人,并不划算。这便迫使陕西商人不得不从自身的实际出发,创造出集合千家万户资财,合伙经营,风险共担,利润共享的权、责、利分明的集资方式,以积米成罗,积水成河,众人划桨开大船。这就是以“万金账”为主要标志的合伙股份制资本组织方式的产生。

合伙股份制资本组织方式的基本内容是:

投资人按股份大小投资入股,并将应享有的各种权利以合同形式予以确认,企业的“万金账”便是企业产权的契约形式和合伙股份制的组织制度。万金账即是一本以账簿表现的产权证书,一般为纸心布皮,装潢精美,长期放在柜里,不用不出。以“万金”命名者,盖取商祖范氏“富至巨万”之意。万金账一般载明投资人的股份及其分红与认债的权利和义务。分红是按商定比例分割盈利,也叫破账,一般是两年或三年一次,其算法是将应分之红利总额列为被除数,以股东的成数之和除之,再以除得的商与每位股东的成数相乘,即为其人应分的数字。如生意做赔了,并无利润可言,所有股东风险共担,等于白干;还需将预领的长支如数退还。认债是投资人的风险负担,一般是无限责任,投资人以自己的资本及其财产为债务之担保。这种以万金账契约形式所表现出来的股份制已具有有限责任公司的雏形。

明清时期陕西商人的字号、企业大都采取了这种资本组织方式。其典型可举三个。

一是乾隆年间户县人在康定经营的“德泰合”茶庄,就是由户县“稻务庄的一个姓南的、宋村一个姓宋的,每人出白银五百两合资经营……南、宋年老回陕,号资已有白银二万五六千两,将号事交给贺经理,订立号规,南、宋各占十分”。

二是清代龙驹寨专做棉布过载生意的著名商号“德盛新”布行。该布行是同治十一年由李瑞林、张凌霄、李克昌三人“合伙各持出资本银四百两共一千二百两,在龙驹寨开设德盛 新过载行,领有牙贴,立有合同资本账簿(即万金账)”。这可视为合伙股份制的一般形态。

三是光绪年间陕商在四川、贵州办的“协兴隆”盐号。协兴隆盐号是光绪年间陕商刘绍棠、田荆荣与李四友堂总办李德山各出二百两银子联合兴办的经营仁怀边岸最大的盐号之一。其总号设在仁怀县城内,它的子号共70多家,分设于从仁怀到贵阳沿途州县。协兴隆经营盐业就完全采用了陕帮的制度。因为“按照陕帮习惯,协兴隆每三年帖请股东到仁怀总号算账一次,算账时股东住号内,款以盛情……算账完毕提出银子六万两,三股均分,每股二万两,由股东自由支配。三年一账,分红的制度由总号的掌柜严格执行。平时股东不得在总号或任何子号支配分文,也不得在总号或子号查账。平时股东不得在号上住宿,即使是暂时的,也不得在号上吃饭”。

这种通过“万金账”来实行“集腋成裘”的资本集资方式,有力克服了陕商创业初期个别资本短缺的矛盾,通过“万金账”的契约形式将分散在许多人手中的细小资金集中到字号企业,扩大了陕西商人的资金来源,并以契约形式规定了投资人的权利与责任,使投资人可以大胆投资,而不必担心自身利益受到侵害。确实是陕西商人的一项制度创新。

明清时期陕西商人在采用合伙股份制资本组织形式的同时,在企业经营机制上又创造性实行了“东西制”委托经营模式。

这是因为,明清陕西商人从事中西部大宗商贸活动,投资领域广泛,往往是一家身兼数业,如渭南孝义赵家是“茶、布、木、当”四业兼营,程曹曹家是“商、粮、钱、烟”四业并举,南焦焦家是“烟、茶、票、当多角投资”,泾阳的王、姚、刘、于四个家族亦是盐、茶、布、皮多业联营,这种多业多角化经营,自东自掌力有不逮。另一方面,陕西商人从事的长途贩运,跋涉千里,市场遥远,所采取的“驻中间,拴两头”经营方式,用人甚巨,亦需投资者多方网络人才,增强经营的灵活性,遂使“东西制”成为企业内部占主导地位的经营机制。在这种机制下,投资人为东方,即财东;领资经营者为西方,即掌柜。股东一般只根据资本分享利润而不直接经营,掌柜则依据市场供求变化独立组织营销,充分体现了资本所有权与经营管理权分离的原则,使明清陕西商人的合伙制已超出一般合伙制的范畴,更多带有股份公司的特点。

“东西制”又有两种不同的形态。一种是“领东掌柜制”。在东西制下,财东投资而不事经营;掌柜经营而不负盈亏。加之涉远贸易,山高水长,音讯难递,购销分离,财东对企业经营鞭长莫及。为了克服东西制下财东责任无限经营有限与掌柜责任有限经营无限的矛盾,从物质利益上调动掌柜和其他从业人员的积极性,许多企业采取了“记名开股”的办法,对那些对企业经营作出贡献的掌柜以他们的人力作为投资,在企业占有一定的股份,享受与股东同样的权利,叫“订生意”,被记名开股的掌柜以人力转为股份,对企业经营风险负有财产连带责任,称为“领东掌柜”或“带肚子掌柜”。这种体制使掌柜与股东利益趋同,刺激他们效死为企业卖命。掌柜记名开股后,企业红利即分为“银、人”两个部分,银为东方,人为西方,并协定分成比例,一般是“银六人四”。人方的比例再按记名掌柜的责任大小和在企业中的地位分割为不同的比例。如南焦焦家兴办的“记顺和”商号的分红办法是资本家分一半,其他一半由掌柜的分,大掌柜分28%,二掌柜分22%,三掌柜分14%,四掌柜分10%,五掌柜分8%,这种领东掌柜制虽有调动经营人员积极性的一面,但由于记名开股为股东赐予,容易形成掌柜对财东的人身依附关系,并且掌柜为多分红又常会夸大利润,以资充盈,出现奸伙欺东的尾大不掉局面。

领东制企业经营模式的典型形态是陕商在康定办的德泰合茶庄。据历史学家王乃强先生在《西康诡异录》中记载:“德泰合系陕商所创,开设炉城(打箭炉,即后的康定)已一百余年。号东早已□绝,现在该号诸掌柜联合经营,大抵皆陕西口(户)县人也。共设号口六处;打箭炉为总号,收买麝香、鹿茸、虫草、贝母、狐皮、□猁与一些草地输出物,亦发售茶布绢绸等川货于草地;雅州分号,采购茶布;成都分号,办理汇兑;重庆分号,办理炉货出口装运报关等事;上海分号,发售麝香、贝母、毛皮等出洋货物。皆无门市。又于陕西西安设坐号,专司汇兑红利,周转成本等事。各分号统受总号指挥,分号之大掌柜,统由掌柜指派。总号初收学徒,称为小伙计,练习商业,兼供奔走之役。掌柜察其商情已熟,性质勘慎者,升为帮柜,得上柜台,料理门市。帮柜考绩较优者,升为二柜,经理账目,地位较高,事务较闲,担承亦较重,二柜能积银钱至数千两存于号内,升为掌柜。业皆掌柜主持,无所谓经理也。掌柜、二柜、帮柜、伙计皆无薪水,只有零用衣服费,每年数两至数十两。其报酬专在分红,每年总计各号盈亏一次,共有红利若干,先提二厘本息,余依等级分配各员司,掌柜分最多,剩余之数,分配二柜以下,成分不一。司员分息后,如肯存积号内,至数千元,乃升为掌柜,即股东也。分号掌柜每六年换一次,但得连任积有劳积者,许回坐号休养,照常分红。掌柜物故,许于十年后退本,不退本者,仍可送遣弟子入号学习继承。每年分号中,有亏本者,有获利者,但获利者掌多。综计算利息,系综合各号会计,故常年皆能分红。失本之号,并不责其掌柜赔偿,惟察有拉亏舞弊者,得议处罚,停其红息。伙友有违背号规者,亦即开除。其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败者。”

这种企业经营管理体制,对企业内部的分工做了详细安排,使人各负其责,并将二柜以上高层管理人员的利益与企业捆绑起来,“积银钱至数千两存于号内者,升为掌柜”,“司员分息后,如肯存积号内,至数千元,乃升为掌柜”,促使其出于自身利益的考虑关心企业的经营与发展。而且将高层管理人员的绩效与利益挂钩,“掌柜积有劳积,许回坐号休养,照常分红”促使掌柜努力工作,才得保享晚年。并且掌柜物故后亦充分照顾其利益,可退本亦可任其子弟继承,免去了掌柜的后顾之忧,使其效死为企业卖命,并以此而形成以掌柜为核心的自主经营体制,“业皆掌柜主持”,而掌柜又不能世袭垄断,“统由总号掌柜指派”,使总号掌柜有充分的经营自主权。而财东则不干预店务,只是由总号设在西安的坐庄“专司汇兑红利,周转成本等事”,按年分利,已是现代企业制度的雏形。

东西制的另一个典型是陕西商人在四川开的“协兴隆”盐号。协兴隆亦采取东西制经营体制,“陕帮掌柜的权限更大,掌握内外大权”,店内业务是掌柜说了算,当时有两句俗语形容掌柜的经营者地位:“一千两银子的东家,八百两银子的掌柜”,“只有满天飞的掌柜,没有满天飞的东家”。由于陕西掌柜操经营大权与东家利益休戚相关,故“物质待遇处处优厚,分红上掌握占大股子,其他丘二(企业职工)依工资多少分摊。薪水上掌柜月一百两银子”,当时协兴隆的陕帮掌柜,只要忠心耿耿为东家效力,“工作三年期满,所得奖红也足够解决一家人生活”。更不去说“掌柜的一切应酬以及他雇佣的抬轿子大班,都由号上开支。掌柜应酬时穿戴的衣服、帽子也由号上提供,但鞋子却自备,因此有些陕帮掌柜的帽子和衣服尽管全新又极漂亮,但鞋子却补了又补,疤上重疤”,很实际地体现了陕西商人生活简约俭吝的人生性格。协兴隆由于实行独立核算,能否调动从业人员的积极性成为业务兴衰的保证。协兴隆的陕西掌柜很注意从物质利益上驱动职工努力工作。除工资外尚有“奖红制度”,每年从盈利中提取二至三成存总号作为红利,三年累积一年分摊,除掌柜所得非常可观外,“其他大小丘二依工资大小二分摊的奖红为数不少”,一般职工“储了千两银子的就很多”。这种物质刺激调动了大小职工的积极性,运盐的船只从楚岸到川中往返途中失吉事件极少发生。在陕西商人的经营管理下,协兴隆业务兴隆异常,成为仁怀最大的盐号,仅盐仓每年存盐不下300万斤,贩盐利润成倍增长,每年要用自设盐警押送大量银两从总号到自贡,仅一次护送由仁怀到自贡的白银就有20多万两。像“协兴隆”这样的盐店、盐号遍布于仁、纂、涪、永沿岸各地,基本上都是陕西人经营或者实行的是陕帮的经营制度,“四岸行商各十余家悉是陕西大贾”,便是这种情况的写照。由此可知,正是陕西商人为川盐贩运带来了一整套蜀人尚“不解”或“不谙”的符合川盐运销实际的开放性企业制度,才带来了川盐行销川、黔、滇、楚各地200余年的繁荣。

东西制的另一种形式是“水牌掌柜制”。这种体制下,掌柜对企业没有开股投资关系,只负有经营责任,因此掌柜对财东不存在人身依附,只是字号的雇佣人员,带有明显的雇佣劳动性质。字号可以自由选择掌柜,掌柜亦可以任意选择企业,良禽择木而栖,获得更多的人身自由。如清代陕西商人在兰州经营的水烟业就大多采取了这种制度。当时烟坊规定财东与掌柜没有契约,也没有合同,财东可以随时辞退掌柜,同时还规定“人不占银,银不占人”,即掌柜有钱不能向本号投资或占银股红利。在东西制下,由于只有那些对企业经营有贡献的掌柜被允许记名开股,而掌柜更迭,人才难求,因此“领东掌柜”与“水牌掌柜”在一个企业内部也并不固定,而是因人而异,互有交叉,使企业内部体制转换有一定的灵活性。如户县人在康定办的“德泰合”茶庄,当南、宋两财东年老返陕,将号事交给姓贺的经理,贺经理忠实能干,“号资增至三万以上,南、宋念其功大自愿把原来二十分股各提二分给贺,于是贺亦成了德泰合一个东家”,即领东掌柜,贺掌柜告老返乡后,将号事交给牛东一姓刘的作掌柜。刘掌柜也忠实能干“号资增至五六万两”,当刘掌柜据此要求按“人六银四”分配红利时,“三东闻讯赶来康定,一进门就把姓刘的铺盖抛出号外”,说明还是个水牌掌柜,并指派二掌柜陈冠群升为大掌柜,主持号事。此人有才学,“十多年号资至白银十八万两左右”,才被记名开股,成为领东掌柜。

在东西制下,所有权与经营管理权的进一步分离,使企业更多具有股份公司的性质。财东虽然不直接插手企业经营,但企业的大政方针、分红比例、人才遴选仍由股东大会决定。当时的股东大会叫“财神会”或“神仙会”,即使是家族企业,财东亦是由各门分任,自立堂号。如在四川开“新兴盛”商号的渭南程曹曹家,总堂叫“三经堂”,下分三门,长门叫“树德堂”,二门叫“同庆堂”,三门叫“四聪堂”,都在字号订有生意。在四川金堂县开“义兴珍”商号的渭南板桥常家,总堂叫“常五经堂”,传到四代常坤新时,因常坤新有九个儿子,兄弟九人,每户每年从义兴珍号按例取280两白银家用,也是家庭分户股东。掌柜要定期向财东汇报情况,如“义兴珍”第四代掌柜是外姓人马朝贵,很受东家敬重,马朝贵返陕述职时,财东常生春亲自带乐人、轿子去渭南河岸迎接,放鞭敬酒,一路吹吹打打迎接回家。在陕西四十余州县开36当铺72钱铺的渭南阳郭贺家,在阳郭镇本家设有36个招待室,每年年终结账时,每个当铺经理回来住一个接待室,然后由东家论功行赏。这种类似有限责任公司的合伙股份制,既有宏观上的统一指挥,又有微观上的自主经营,使企业内部充满了活力。

清代陕西商人在赴四川自贡开发井盐生产过程中,与当地商民共同创造出契约股份制的更发达形式,开创了中国股份制的先河。

陕西商人在井盐生产领域采取契约股份制的投资方式,是受自贡盐场技术、资本和历史诸条件制约逼出来的创造性。首先,四川井盐生产是我国古代手工劳动条件所能达到的最为密集型产业之一,其生产要经过凿井、汲卤、煮盐三个环节,均需投入巨量资本。就凿井常例而言,凿浅口井需银“二万两不等”,凿深口井费银“七八万两不等”,设灶一座需银“千二百两”,加上常年用费,统而计之,从凿井到投产,每井需银至少不低于14万两。如此巨量资本密集型投入,绝非一人或少数几个人能够承受,“未闻有一人独享一井之权利者”,必须动员社会闲置资金,走众人集资、联合开发的道路。自贡盐场的契约股份制就是在这样的投资背景下创造出台的。其次,井盐生产因技术条件所决定的不确定性和风险性亦要求人们形成一种前赴后继的投资机制。简阳人樵斧在《自流井》一书中概括了井盐生产的风险:“有锉一二年或三四年亦不见功者,有半途而弃者,有功亏一篑者,有甲办无成而乙接办则见效者,有废弃旧井重新下挫又见功者……有将家产费尽而并不穿者,有另投股而井始穿者,又甫加入资本即见功者。”这些不确定因素要求人们形成一种资本接力的投资形式,通过转顶、接逗、做下节等方式以前赴后继向自然进行韧性索取,这是陕商“契约股份制”出台的经营背景。其三,自流井盐场开发初期的主客双方历史条件,亦推动人们互相挹注、走上联合开发的道路。乾隆年间,自流井盐场开发初期的实际情况是本地商民拥有资源产权,却因川中经济尚待开发而“人烟稀疏,销亦甚少,并无富商大贾”,无力投资开发耗费巨大的井盐生产。而旅蜀经营典当或盐业运销发财致富的陕商,拥有雄厚资本存量,嘉道年间自贡盐场资金78%掌握在陕商手中,仅自贡八店街的八家陕商钱庄“流通现金,立可集十百万”,但他们却无资源产权。并且主客双方都不可能在较短时间内自我完善各自的缺陷。因而,抓住机遇的市场动力推动主客双方发挥能动作用,实行了主客互补、联合开发,由主方出井地、房、厂、灶基,叫“一井三基”,由客方出资金、技术、作为股份投入,其入股双方的权利、义务由契约形式(叫出山约) 确定下来,契约分承、出二式,分别由主客写就,然后换约收执,这就是形成以“年限井”为主要形式且富有中国特色的契约股份制。从乾嘉年间以来,陕西商人在自贡开办的100多口盐井,大部分都是采取这种股份公司形式才获得成功的。

以“年限井”为主要形式的契约股份制可以陕西高姓商人与当地富户王郎云投资兴办“联珠井”为典型。联珠井是道光十八年王郎云以他家在自贡扇子霸的地权吸引高姓为主的陕商以契约股份形式兴办的高产盐井。当时“双方订立契约,称为‘出山约’,实系租佃性质,契约规定,出佃一方为主人,承佃一方为客人,每井出方取客方押山纹银一般为四百两,主出一井三基,客出资金凿办;井见卤水昼夜能推六十担,或见火能煎四十口时,主方即‘进班’,将全井分为三十班,又名三十天,也就是三十股,主占十二天,客占十八天,主客双方可以合作推煎,也可以各按日份单独推煎,双方推煎界满十八年后,即将客人所建厂房设备除盐锅牛支外,按照日份分红。进班分红以后,如井老水枯火微,主客相商,复行下挫,锉费按照日份派逗;如卤水不足六十担,或火不足四十口,叫微水微火,即由客人推煎,以补偿锉井费用,但不得停锉,如果中途停锉,主人即无条件收回井眼及其厂房设备”。这是开凿新井的基本情形。

由于凿井耗资费时,有人凿办多年,资金告尽,只得另招股接办,名曰“出顶”。接办人即为“接逗”。《自流井风物名实说》载:“或井久不见功,抑或仅见微功,尚需往下捣锉,有力不能逗钱者,即将所占日份、锅份出顶与人,即名为上节;承顶人即为下节……日后井成功时……有与下节人各分一半红息者,有上节仅分二三成者。”如陕商在自贡办的“磨子井”就是靠这种“接逗”或“坐下节”的形式开办成功的。但也有接逗后耗尽资金而不见成功者,只得从自己所占日份中让渡一部分,招来新的投资者,即为“转顶”。《富顺县志》载:“如井久不成功,下节力又不支,转顶与人接办,则前此之下节作为中节,现在出钱锉井人为下节。”如陕商办的“同盛井”就是投资人蔡灿若“因无力承办,转顶与万丹亭、谢玉符,又顶与寇恒丰,冠姓又顶与喻义和……蔡姓提留工本每月昼夜应净日份三天半”。一井的股份先后转顶蔡、万、寇、喻四姓,蔡姓名下的股份从最初的“二十二天半”被分割为“三天半”。也有因家庭变故、生活困难而主动出卖股份者。如陕商办的“生洪井”,其投资人王绍宽等“因负债难偿……请凭中证将……日份一天零三时扫卖于堂叔王培信名下”,王姓后人“因胞弟西帆身故后,葬具无措,甘愿将……日份半天出卖于王味经名下”。这样一口盐井的股份经出顶、接逗、转逗、扫卖而分散与许多人之手,其中日份推煎的分配日趋复杂化,于是便出现了专门管理股份的机构“大关”。满月先生解释“大关”的职能是“有时有关纠葛事项,都要由大关来协调解决,因此有事要相商时,大关就成了召集人,好似群龙之首”,这便是自贡盐井契约股份制的基本情形。

因其具体史料涉及许多复杂的术语,艰涩难辨,需就上述史料作理性归纳,以概括出陕商在300年前创立的这种契约股份制的基本内容和特点。

以年限井为主要形式的契约股份制就是以“日份”为股份基本单位,征集资本所组成的盐业企业或曰“公司”。其基本内容是:

①日份是股权的基本单位。“日份”即每天推煎盐卤的产量,在自贡每“日份”推卤80担,因此“日份”成为股权的基本象征,占有一天日份,即占1/30的产权。由于每月只有30日,故日份可以析分,若以“半天计”,每日份可析分为“2”股;若以“小时计”,每日份又析分为24股,每月可析分为720股。由于股份表示产权,占有“日份”即拥有该井的产权,日份成为财富的依托形式,占有一天“日份”即拥有一天的推盐产量。日份成为含有实际财富的有价证券,即股份的基本单位,可以转让、买卖和馈赠。

②股份买卖是通过契约交割形式进行。在自贡盐井买卖股份的主要是二类股东,即地脉日份持有人(如上例联珠井之王郎云,近半后占12天日份,其实质是以地权三基为投资的特别股)和工本日份持有人,他们是股东中的最大多数,亦是盐井的主要投资者(如上例联珠井的高姓陕商等,相对地脉日份者,他们是“客日份”,进班后占18天日份)。无论地脉、工本日份均可转顶、扫卖,多数在10~20人左右,其买卖的“经手”为中介,通过订立、交割契约的方式进行。在自贡盐场股东系邀集而来,其股份所有权一律由契约表示,契约一般写明执约人的姓名、股份额和相关而来的权利与义务,所有与立约人发生契约关系的人都必须签字画押。因此,契约是股份所有权的证书,具有不可移易的法律效力。

③形成富有活力的集资机制,它是由一系列原则环环相扣,组合而成。这些原则是:凿井工期长短无定,工程难易无定,则总投资必须无定,因之不存在每股法定金额问题,是谓资本无定原则;凿井开始后,资本以维持工程进行为度,不必多筹,亦不必短缺,是谓资本敷缴原则;维持工程资本,由出资股份责任人按照拥有股份数的比例提供,是谓资本流水原则;凿井工程不能中断,资本必须持续提供,形成前赴后继的投资集团,是谓资本接力原则;因资本接力形成不同的投资节次,再则股份的单位投入量不等,一旦建成投产,则按股份均一原则进行受益分配,若凿井失败,全体股东均蒙受损失,是谓资本风险原则。这些原则近似责任无限公司的有关机制。

④委托经营与责任有限制度。自贡盐场实行“东西制”经营机制,投资人为股东,不直接干预凿井业务,股东作为投资整体对全井的控制是通过年度股东会议进行,日常事务由股东会议委派“大关”掌柜执行。而经营业务则由公司聘请的“掌柜”自主经营,“灶上有理事焉,领东家本银,以办井灶及号,其名谓之掌柜”。井盐生产风险大,井下事故多,常出现严重债务问题,为了使合资井债不牵连股东个人财产,盐场实行“井债井还”制度,债务由井上偿还,与股东个人无关。如出现资不抵债,一般实行减额清偿,了解债务关系,这实质上是一种债务有限责任原则。由此可见,清代陕西商人在自贡盐场创立的“契约股份制”已接近现代意义上的股份有限公司体制,它是陕西商人比西方股份公司体制出现还早100多年的独立创造,并为中国出现的股份公司体制做了历史基础的准备。充分显示了明清陕西商人因地制宜、开拓进取的创造精神。从这一点出发,说陕西商人开创了中国股份制的先河亦无不可。

契约股份制不仅是一种经营形式,同时又是一种企业组织管理形式。与这种开放型集资形式相伴而生的是规范投资人行为和具体组织资本运作的管理制度,当时称之为“厂规”。尤其是在手工劳动条件下,所谓技术密集型产业主要是相对内部分工、协作和生产专门化发展程度高而言。四川井盐生产就是一种分工、协作和生产专门化比较发达的系统工程。就其生产过程而言,就包括井户、枧户和灶户三大部门。而井、灶、枧内部又有复杂的技术分工,清人温瑞柏在《盐井记》中有生动的描绘:“其人,有司井、司牛、司篾、司梆、司槽、司涧、司锅、司火、司饭、司草;又有医工、井工、铁匠、木匠。其声,有人声、牛声、车声、梆声、放槽声、流涧声、扬沸声、铲锅声、破篾声、打铁声、锯木声。其气有:人气、牛气、泡沸气、煤烟。气上冒,声四起,于是,非战而群嚣贯耳,不雨而黑云遮天。”盐场“劳动家不下十余万人,牛马亦数万匹”。配置和协调如此复杂的分工和劳动人手,就需要相应的管理组织。而在自贡盐场,由于陕西商人与本地业主一起创造出一套分工严密的管理组织和管理制度,这有效保证了自流井生产的正常秩序。

今天人们研究自流井盐场的管理历史,多以李友四堂的管理组织为有代表性的例证。而李友四堂的盐场是在陕西商人共同投资共同管理下运作的,李友四堂的盐场早期是四有堂与高姓陕商的合资企业,因而“四有堂经营盐业的制度受了些陕帮的影响”。在陕西商人的协助和影响下,李友四堂的管理组织分工细密,运作灵活,堪称历史时期的典范。

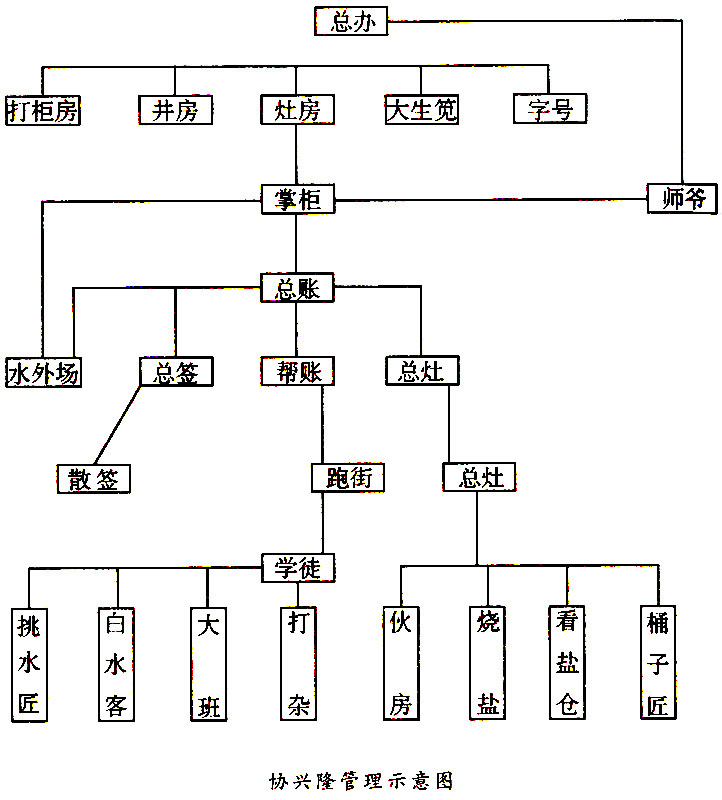

李友四堂的经营管理机构,最高层为总办,其下分大柜房、井房、大生笕、灶房、字号等下属机构。其中大柜房管田产,井房负责井的凿办与经营,灶房负责制盐生产管理,字号负责销售管理,由此而形成井、笕、灶、号一条龙管理体制。其运作方式是四大房代表于农历正月开会研究如何经营管理。会前,总办分别与井、灶、笕、号掌柜交换意见,提出经营方案并作出宏观决策,向各大号掌柜具体布置工作,以后各掌柜向总办汇报执行情况,听取指示。

各房又有自己的管理机构,如灶房其管理职员就有:掌柜、管账、帮账、总灶、坐灶、总签、散签、师爷、学徒、跑街、水外场等,各专其责,忙而不乱。现将其管理体制图示于下:

这套管理组织结构有两大特点。第一,管理责任分工明确,各有专责,分工细密,配合协调。如灶房各类管理人员的职能是:掌柜总管全灶一切事务,管账负责协助掌柜进行日常管理,帮账是总账的帮手,兼任出纳。总灶负责盐的生产管理,处理烧盐、捆盐、吊秤等项业务,坐灶协助总灶管理生产,统管烧盐工人,看盐仓工人和桶子匠等,总签负责卤水配合,以保证质量,散签协助总签管理挑卤水工人,师爷负责对外接待、应付场面,水外场负责采购卤水,跑街负责零物采买。各专其责,在掌柜领导下形成垂直管理体制,体现了生产专业化发展对管理岗位责任制的要求。第二,由于各房业务方向不同,总办在对各房管理上实行分权原则,由各掌柜独立核算,自主经营,充分体现管理上的灵活性、自主性,以便于调动各房的生产经营积极性。如“灶上有理事焉,领东家本银,以办井灶及号,其名谓之掌柜”,可见各房掌柜均系领东掌柜,自主经营,独立核算,“本地富商多于大安寨、三多寨两处住家……其场地所设之商号,则授权于管事以经纪之”。这套管理组织结构既有纵向的垂直集中管理,又有横向上的分权自主经营,体现了统一性和灵活性相结合的管理原则。这无疑是陕西商人对川盐生产经营管理的又一历史性贡献。

在企业运转机制上,陕西商人从自己的长途贩运业务实际出发,富有创造性地形成“驻中间,拴两头”的联号营销机制,保证了企业供产销各环节的正常运转。

如陕西商人在四川经营“五属边茶”主要采取了“驻中间,拴两头”的购销一体化的联号经营形式。

“驻中间”是指设总店于雅安、打箭炉等茶叶交易中心,通盘指挥协调边茶购销业务,亦叫“本庄”。明清之际陕西商人在康定设茶店80余家,基本上都聚集在泸河以北的“老陕街”,并按其地域和乡土关系分为“河北帮”和“河南帮”两个帮口。河北帮以泾阳、渭南、三原等地的旅蜀茶商为多,他们基本上都是大财东。如泾阳石桥川流村的刘义兴“以经营茶叶、药材为主,商号多设四川、西康等地”,他家办的“义兴茶庄”在雅安设店于明代嘉靖年间,成为从明到清康定无论规模、信义都位列第一的大茶庄,其店董曾在清末担任过垄断川康茶叶贸易的“雅安边茶公司”之总理,“为全帮茶商代表”,泾阳当年流传的“东刘西孟社树姚”几家大富户中第一家“东刘”就指的是他家。社树姚家,“分为恒昌、惠谦、燕义、居敬、祝新、仁在六支,不但在泾阳、三原、西安开设货栈、钱号,而且发展到巴蜀、康藏云贵地区”,成为明清泾阳首名富户。而最富的于家,专营茶、药材,商号多设在四川一带,闻名的是“恒泰盛”字号,堂名“务本堂”,康定的“恒泰”茶庄就是他家的生意。此外,康定另外8家大的茶庄聚诚、永和、丰盛、天兴仁等都是泾阳商人开办的。在河北帮中渭南商人也不少,渭南孝义镇的严家是闻名全国的大财东,康藏“北路边茶”基本上全是严家的生意,“从灌县到松潘的茶运业伐木行,几乎大部分是被渭南孝义镇严氏所垄断”,松潘的义合全茶庄就是他家的买卖。

“拴两头”是说一头在茶区设座庄分店收购、焙制茶叶,运康定总店存库待销;另一头在藏区设分店销购茶叶,形成购、运、销一条龙经营。也有只拴一头的,或是在茶区购茶焙制运至康定直接售于来打箭炉贩茶的藏商;或是在康定从别的茶庄批发茶叶,运到藏区分店直接销售给藏族民众。前者是购销联营,后者是批零结合,使经营形式呈现出多样性和灵活性。“驻中间,拴两头”仍是清代陕西布商一般的经营形式,如朝邑八女井李家开的“万顺德”,“万顺贵”布庄在大荔库道设总号,在泾阳有分号,在德安、兰州有分庄。总号多设在三原,等于总管理处,主要根据各路人员的报告,调度款项及人员瓜代,指挥全盘业务。由于经营异地贩运,所需投资数量很巨大,“经营该业者,均须三套资本,即在出产地购货,并在途中运货时压本及销售时买期货是也”。因此,布店资本主要是采取了“东西制”的经营体制,“他们财东居住在家中,不参加经营管理,只把资本付人出外经营,名曰领本”。由于棉布贸易量甚巨,动辄一两万匹,事繁费重,因而布店“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右,雇佣人员完全是山陕两省的家乡子弟,别处人员不许参加”。而且,内部分工更加细密:“在商号内有大柜、二柜、三柜的级别,均称为‘掌柜’,是分红利的;另有管理账项、写信的称为‘先生’;有每日上街招徕顾客,负责卖货的,称为‘把事’;当学徒的,称为‘相公’。相公称掌柜为师,一般商人亦称掌柜为师,如张师、王师、李师。上街作‘把事’的通称为‘大’,如张大、王大、李大。掌柜、先生、把事都叫相公为相,如张相、王相、李相。相公的任务是服侍掌柜、承担炊事、喂牲口、供茶水、送货物、值夜班等一切杂务。”

这些总庄设在三原的布号,先在楚豫等地设地分庄,坐庄收布。其形式一如明代,或是间接“投行收买”,或是直接“扎庄收布”。

投行收买是说陕西布商挟资到土布产地后先借寓在本地布行内,由布行代行他们收布后再转运陕西,他们与本地布行形成“籍以有无相通”的贸易伙伴关系。如陕西布商在德安贩布的早期情形就是这样。据李肇植先生回忆说,在一百年以前,到德安贩布的客户“每次要运来大几千上万两银子。带这么多现银驻进布行自然对布行的信誉和防盗提出了要求。一方面布行必须是达官巨富、大户豪族所开,要有充分的资信,否则‘客商是不放心把大批现银寄托给他们’”。当时接待陕西布商的布行在安陆较早有李大有、李恒升、陈和记、陈长记、刘祥记、刘顺记、刘庆记等七家。另一方面,陕商携巨款住在布行等待收布,对防盗提出了很高的要求,可谓煞费苦心。“为了防盗,上面的楼板是双层,下面是木质地板。四面的墙壁外都装一层木板,高手小偷毫无声息地在砖墙上挖一个大洞,对一碰就响的木板却是束手无策”,而且“客人睡的床也很特别,它实际上是和床一样大的木柜,柜面上不挂帐子,而是像神龛盒一样用木头做阁子。这就是他们的保险柜,内装全部现银。他们白天躺在上面抽大烟,晚上躺在上面睡大觉,昼夜厮守,显示了与床中银两共存亡的决心。由于防范周密,布行生意延续一百余年,还未听说有失盗事故”。这大概就是陕西商人“掌柜”的由来,并形象反映了陕西布商老谋深算的“财迷”形象。在云梦的陕西布商大概也是如此。该县县志说“西商于云立店号数十处,本地贸易布店,藉以有无相通”,凡“宽闲屋宇,多赁陕西布商作寓”。

湖豫土布达到甘陇分庄后,由分庄负责销售。这样的销布布庄、布店各地都有。它们或是设门市零售,有“把事”主其事;或是招揽回藏客商批发,以毛易布;或是派人上门推销,“两当僻万山中,外商持布缕绪物叩门与乡人市,乡人以粟易之”。其销售方式又有现款交易和赊销两种方法。现款是将土布整卷售给当地零售商或购布民众,赊欠则是双方议定期限,以二个月或三个月为期,加价出售到期收款。

由于土布贸易是异地贩鬻,路远费时,又贸易量极巨,加之大小买卖都有赊欠,土布贸易适应这种市场情况形成特殊的资金流转方式即“标期”。标期具体内容是平时赊销,到“标期”付款,每月21日的镖期,行店和商号均在标期前收齐外欠货款,集中到外省兰州、陕西、三原等处设有庄口的几家大商号,23日为走镖日期,就是送货款,商号把走镖的银两,封装成木匣,由经常驮送镖银的互助县的脚夫,驮送兰州的庄口。而三原的本庄则在兰州设有“驻庄银号”,系由“本庄派员一二人来兰,寄居地商店内或于当地商店内,分租房屋数间,即在住房上挂一字号招牌,办理本庄及各联庄汇款之收解事宜”。俟货款收齐后,“兰州庄口于每月29日分送各处庄口”,主要是三原,因为总号多设三原,故买布款项“自三原调兑为最多”,由三原总号再划汇各购布分庄,形成“边收边运边销,循环作业终年不息”的资本流通模式。

近代对湖南安化茶叶进行系统调查的王恩浩先生在其《安化茶叶调查》中指出:陕西茶商在湖南经营之成功原因就在于“西帮纪律之严整,资本之雄厚,与组织之严密,其势亦不可漠视”。

近人张肖梅在《四川经济参考资料》中总结陕西商人经营成功的经验是“组织严密,办事认真”。

近人李亦人在其所著《西康纵览》中称赞陕西商人“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在西康商人中,皆为首屈”。

近代历史学家任乃强先生在其所著《西康诡异录》中评价陕西商人是“其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败也”。

他们这里所说的“组织之严密”,就是陕西商人与山西商人共同创造的“合伙制”企业组织形式。

陕商采取“合伙制”是逼出来的历史创造。

当大批陕西商民在“开中制”政府订单刺激下,仓促走上经营道路后,他们面临的困难是巨大的。如何解决这些困难,将决定着他们的命运。

首先是资金短缺。陕西商人是力农积粟、输粮换引走上经商道路的。在开中制下,以粮换引,本质上是物物交换,粮盐交易,尚可解决经商初期的资金来源。但明中叶“叶琪变法”后,停止开中,转向“输银于运司”的以银买引政策,断绝了陕西商人的资金来源,种粟塞上已失去了经济意义,屯垦边关的陕西商人“悉撤业归”,资金来源成为他们亟待解决的大问题。

而陕西商人多为农民进城经商,他们的资本原始积累在情急仓促的情况下并没有舒畅进行。事实上大多数陕西商人不是因为家中富有而是因为家中贫困才走上“以商求富”的经营道路。以作为陕商主体的同州府情况看,人们弃农经商不外乎人多地少,生活贫困。《同州府志》曰:“府境南阻山,东滨河,中亘沙苑,树而不田,故各属之地,高而碍于耕锄,低者祸于冲崩,穷民苦衣食之不给,富者皆弃本逐末,各以服贾起其家,蜀卓宛孔之流,甲于通省,而朝邑富人尤甲一郡焉。”大荔亦如是,“洛渭沙苑之家,恒苦水涨沙壅,贫瘠颇多,东濒黄河……少田可耕,每事贩贾”。韩城、三原多商贾也是基于同样原因。韩城“农则地狭人伙……商贾之利,县北为多,逐末者众,则以地狭人稠故也”。三原“民俗浇漓,究源人多”。就连边僻的榆林、神木多塞北边商也是因为“榆林故旷衍,无膏腴田……百姓逐末者益多”,神木“生计无多,半由口外懋迁以求什一之利”。

个案材料亦可证明。三原赵宏祥“以家贫愿为贾养母”;王继兰“家贫行贾”;第五君“家贫不能读,就贾于四川”。高陵县的不少商人也是因家贫而就贾,如张洛“赡养不给,遂服贾江淮”;张中轩“家贫,菽水不充……身寄服贾”;刘承渠“家贫不能举火,遂弃去修计然之计”。朝邑商人经营商事亦是为了脱贫致富,如王子正“家贫……乃弃笔砚贸易吴卫荆楚之地”;仁鼎臣“以家贫故废业习贸易”;张树清“家贫不能养亲,弃儒就商”;杨安贵“幼家贫……改习商务”;旺茂“操农业岁入仍不敷出……遂改习商务”;张德炳“幼贫习商四川”;李振业“幼贫父子贩负营生”。其他如户县商人王应祯“家贫贸布养亲”;商南商人吴钦“少贫假资亲友,贾于中州”;岐山武永清“以贫故为商文县”。

当这些陕西农民因贫困而走上经商道路时,资本存量是极其窘迫的。而当时中国的银行业尚未发展成型,融通资金的社会形式尚不充分,人们无法通过社会组织获取资金,加之陕西自明清以来地处边僻,远离中央,山高皇帝远,形成陕人“目不识官吏”“宁吏也贾”的价值取向,与官府关系松弛,亦得不到官府资金的有力支持,使得陕西商人走上经商道路时资本来源只能主要靠“假资亲友”,东挪西凑而成。有一首山陕民谣这样说道:“白马白马上上鞍,亲家朋友送盘缠。上马嘱咐爹和娘,妻儿年小担待她。”事实也是如此,周至商人冯轮初经商时乏资,靠其姐变卖首饰凑齐川资。陕商孙镇,学习生意,三次翻本,子拙母亏,全靠妻子“每以织佐之”。富平高尧山初贾时,家贫缺资,全靠同族人出资托其经营。户县刘足民,家贫,有服远贾之志,但苦于乏资,只身入甘在徽县陕西人开的字号中当伙计,积有微资,无力大展宏图;户县太原村赵姬见刘足民有经营才干,才给他提供资金,实行共同营业,设钱庄于白水县江镇,又在徽县开酒坊,才得以发家致富。

这说明,陕商经商初期,资本存量稀缺是他们面临的主要问题。

而陕西商帮所从事的涉远性大宗商品经营,长远贩运数量巨大,耗资甚巨。如川盐贩运,“必于各厂设号购盐,又复沿江设号雇船拨运,前盐未销即需赶运后盐,后盐未到又需赶购后盐,随销随将可售银两寄厂,辘轳周转以资接济,在厂在途在岸各占一副资本,有三万之金始能行一万金之盐”。又如贩运江南标布,一个标客运销布匹当在数十万匹至数百万匹之间,所需购布款项白银动以数万计,多或数十万两。加之涉远行贾,跨州跨县,周转时间长,资本占用量大,如茶商“康熙四十四年之引,于四十五年秋冬,方能运茶于边地”;淮盐贩运“株守累月,盘缠罄尽”,“四五年不能周转还乡”。同时,长途贩运,异地购销,资本营运一般采取“驻中间,拴两头”的一手托两家方式,如布商,在三原设总店,在江南棉布产地设驻座分号收购布匹,在西北各地设销货分号,因此“经营该业者,均需三套资本,即在出产地购货,并在途中运货时压本及销售时头期货也”。

这种大宗商品长途贩运,资本投入量巨大,非有大宗资金不得开办。这些说明,陕西商人在经商之初存在着一个资本存量狭小与资本用量巨大之间的矛盾,能否找到解决这一矛盾的办法,对陕商的生存发展有着决定性的意义。

二是人力资源缺乏。在唐以前,中国商人以经营为官府服务的奢侈品为主,无非金银珠宝,犀象玩好,“金银珠宝好生涯,交易无非仕宦家”,这些奢侈品金银细软,面狭量小,个体家庭即可为之,不需动员太多的人力。因此,汉唐以来中国商人就已形成“百里不贩樵,千里不贩籴”的经营传统。而到明清时情况发生了巨大变化。由于明清政府的休养生息政策,特别是康熙五十六年实行“兹后滋生人丁,永不加赋”政策,使中国人口急剧增长起来,从万历年间的1.4亿人增加到道光十一年的4.1亿人。满足4亿多人每天的衣食所需,成为中国商人肩负的繁重任务。有一首清代《京门杂咏》反映了这种变化:

琴棋书画诗酒花,

当年件件不离它。

如今七件事全改,

柴米油盐酱醋茶。

这种市场结构的巨大变化,自然导致中国商人经营结构的巨大变化。从原先经营奢侈品为主,一变为经营民生日用品为主,“无非养生送死之具,柴米油盐之需”,并形成“北柴南米,南布北棉”,“吉贝(棉花)千里泛诸北,标布千里贩诸南”的南北商品大规模对流态势,和“福之丝绸,漳之纱、绢,泉之蓝,福、廷之铁,福、漳之桔,福、兴之荔枝,泉、漳之糖,顺昌之纸……下吴越如流水,其航大海而去者,尤不可计”的繁盛局面。这种商业经营结构的变化,终于使商人打破了“百里不贩樵,千里不贩籴”的狭小经营方式,而采取“挟资千亿,岱陇东西,海内海外,券驴市马,日夜奔腾,驱车冰河,泛舸长江,风餐水宿,达于苏常,标号监庄,非松不办,垄断坦途,旁郡相间”的大规模涉远行商的经营方式。

经营这种民生日用品,面广量大,又得实行购、运、销一条龙经营,企业规模一般都比较大。如陕商当时经营布匹的布店“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右”。经营茶叶的茶店,仅紫阳福音堂茶场“拣茶女工多达上百人,洞河镇拣茶女工多达120至180人”。自贡盐场的盐业生产是“劳动家不下十余万人,牛马亦达数万匹”。生产水烟的烟坊“雇佣的制烟工人、榨油工人连同全体号伙共约一百至三百人”。经营皮货的皮货行“工人多少不一,自数十至数百不等”。秦巴山区内的木厢厂“每厂辄用数百人”。三原的药材店“用人较多,少则五六十人,多则百余十人以上”。这种大规模的商业经营,个体家庭难以承担,非动员个体家庭以外的经营人手不可。这说明陕西商人在经商之初尚面临着经营耗费人力巨大与商人个体家庭人力资源匮乏的矛盾,如何解决经商业贾的人力资源及其管理问题,成为对陕商生存发展有决定性影响的第二个大问题。

经营商业除物质流、人力流以外,还存在信息流问题。“商场即战场,信息抵万金”。在瞬息万变的市场经济条件下,能否及时捕捉有利信息并形成迅速反馈机制,是决定企业经营成败、节约交易成本的重要因素。而陕西商人在经商之初,面临这方面的困难同样是巨大的。

一是经营路远山遥,鞭长莫及。明清之际陕西商人主要从事的是涉远性大宗商品批发交易业务,在当时人掮马驮的交通条件下,这种困难非今日所能想象。那时的商业经营主要靠服牛格马,肩挑车载。从西安到兰州,沿陕甘间18马站,晓行露宿,鸡声茅店,走18天方可到达。从西安到康定,沿川陕间的38马站,步行40余日,跋涉3000余里,沿途危关隘路,羊肠小道,古柏参天,树阴蔽日,备尝艰辛才可到达康定。所以当时陕商有句商谚是“小伙小伙你甭笑,北山还比南山刁”。从西安到江南贩布,步行数日到龙驹寨,换船入襄阳进长江,到苏州、嘉庆、上海,倏忽千里,数月方能到达。渭南著名富商板桥常家的后人回忆当时入川的艰辛是:“那时去四川叫‘下川’,全靠步行,川路难走,‘蜀道难’,到陕南进入大巴山向导骑骡或马,人们拉住马尾巴,马走得快,他们赶不上就摔一跤,尾巴还不敢丢,一丢就掉到沟底去了。走悬崖上的栈道,更不敢朝下看,一看就不敢走了。当时有句话是‘进了终南山,眼泪擦不干’,从四川回来走到汉中才喘一口气,‘望见汉中坝,噗哧笑一下’。”那时外出的商人不敢回家的一个重要原因就是路途遥远,盘缠有限。这种古老的交通技术条件,使长途贩运费日耗时,备受艰辛,一般人常视为畏途,宁可在家“老婆孩子热炕头”过苦日子,亦不愿奔走道路,亡命天涯。

二是东伙分离,音讯不通。在明清时期,陕西商人为经营上的方便大多数采取了“东伙分离”的管理体制。在这种体制下,财东一般居住在乡下,聘任掌柜主持遥在千里之外的店务。可以这样讲,一个生意在天南海北的陕西财东,可以在渭北一个绿荫覆盖的小山村里安然度过他的一生。如泾阳安吴堡吴家,财东住在泾阳嵯峨山下的安吴堡村,而生意却在千里之外的川甘各地。他家在山西永济开有秦晋铁木货栈,在山西运城开有盐店,在甘肃天水开有陇西棉布行,在湖北武汉开有珠宝店,在四川重庆开有川货土产杂品店,在潼关、蒲城开有典当行,在西安开有盐店、百货行等。渭南孝义镇的赵家,家住渭河北岸,生意却遍布全国各地,在四川自贡有元记盐井,在康定有“德厚堂”茶庄,在三原有“赵记布行”,在泾阳有“一林坊”烟坊,在甘肃兰州有布店,在上海五码头有“四大仓场”。渭南贫瘠的西塬上阳郭镇贺家在“西同凤乾五郡四十余州县质库凡八百余”,并在西北各地设有36家当铺、72家钱庄。这种东伙分离的体制,财东以无限责任的身家性命担保着千里之外的生意风险,坐收经营红利。而千里之外的掌柜却以有限责任负责着企业的无限经营。如何及时掌握企业的经营状态,了解企业的经营信息,决策企业的人事变动,便成为财东日夜悬心、家资兴旺的关键所在。在这种情况下,路远水长、交通不便的信息传递技术条件常使财东音讯不通,一头黑雾,对企业多有鞭长莫及之慨。并且由于信息不通,责任无限,常常造成财东倾家荡产的悲惨结局。如户县宋村南姓与宋姓两家,在康定办“德泰合”茶庄,并聘任贺姓为经理,南、宋年老回陕,不久贺姓掌柜年事已高又提升牛东乡一刘姓为掌柜,刘提出要更改分配比例,南、宋、贺三个老东家闻讯后步行三月赶到康定,“一进号先将刘的铺盖抛出号外”,后又聘杨益山为经理,老掌柜南甘卿亲笔写“委托书”,内容是“只要你把祖先留下的这个德泰合招牌顶住,外面一切由你主持,无论怎样做,我们就放心回陕”。体现了东家惆怅无奈的心态。

三是购销两地,搬运艰难。在明清南北物质交流的流通体制下,陕西商人一般是在南方的茶、布产地设庄收购,在北方的陕甘宁新蒙设庄销货。南北奔腾,千里贩粜,装船换舟,服牛格马,下船起旱,落舟扬帆,这期间不知要倒几番手,不知有多少人参与了商品交换,每一环节都会碰到数不清的困难。在购货产地,“外来客商独脚伙,本地家雀帮手多”,“强龙压不住地头蛇”,多蒙受当地牙行脚帮的欺诈。如明代陕西布商到江南购布时,标布市场多为牙行把持垄断,“市中贸易,必经牙行,非是,市不得鬻,人不得售”。这些把持行市的牙行、牙人,割断了买卖双方的经济联系,剥夺了交易双方的经营自主权,“不许自交易,横主价值”,并对棉布买卖双方进行剥夺。对卖布的乡人,他们压价收购或持强放抢,如上海周浦镇的牙行“其人并不开张店铺,纠集游民,伺客船至,拉其货物,或散居民,或散店口,十分货价偿其二三,公行侵蚀,曰‘白拉’”。而宝山县的牙人更是“结连光棍,邀人货物,卖布夺布,贸花得花,乡人不得自由,名曰‘行霸’”。南翔镇的牙人甚至“聚集恶党,潜伏道侧,候民入市,邀夺货物”。对外地购货客商百计诱致,高抬物价,肆意勒索。如南翔镇牙人“客商经过,百计诱致,不磬其资不止”。有的牙行“以招商为主,初至,牙人丰其款待,割鹅开宴,招妓演戏以为常”,在估银于布时“则高低物价,擅取佣钱,买者卖者各有除勒,名曰内用、外用”。有的牙人甚至“其所用秤斗不与常同,故秤名亦异,其曰桥秤、桥斗”。在牙人、牙行的从中阻隔下,买卖双方均受其“抑勒”,使棉布购买难以顺畅进行。

同时,异地经商碰到的第二个问题是,脚行私分地界,把持勒索。明代陕西商人到江南购布由于贸易数量很大,动辄数十百万匹,又路途遥远,跋山涉水,需解决运输问题。起先,他们依靠当地脚行、脚夫作为主要运输力量,但却受到脚行、脚夫的欺诈勒索。因为这些脚行、脚夫往往蛇居本土,把持地界,欺侮旅客,昂取运价。他们在江南市镇所在多有,官府屡禁不绝,严重阻碍了商品的正常流通。如松江华法镇,“镇有脚行……其间强而黠者为脚头,凡运商货,脚头争昂其值,而腹其余”。南翔镇更是拳勇之患,脚夫为甚,“客无远近,不过资其力,肩挑背负任彼定价横索,唯恐不得其欢心,以致货物壅塞河于市口”。江湾镇的情况更严重,“脚夫之莫甚于南翔、江湾两镇。若辈十百为群,投托势官,结纳豪奴,私自分疆划界。凡商民货物横索脚价,稍不如意,则货抛河下,无人承挑,商贾裹足”。南汇县的脚夫独占性更强,甚至不许别人插足,其镇志曰“各镇游手强悍之徒,聚党约盟,自占为脚夫名色,分立脚界……市肆货物迁运,毋论远近必索重价,能自运者,群禁喧哗,强架不许。必逞其欲而后已,商民为之丧气”。

在销地,虽然陕西商人是在自己的地盘上做生意,但在委托经营的体制下,陕西商人一般是将商品批发给当地的零售商,由他们再销售给消费者。这种“赊销”方式,一方面零售商不能按期将贷款送还,致使批发商资金积压流通迟缓,降低资本运作效益。另一方面购货待款,无由支付,降低购地的商业信用,阻碍了正常的商业流转,形成销地“货品积压”,购地“进货乏资”的困难局面。加之汇款之日货款如何交割,银两如何押解,总庄如何计银,分庄如何得赀,形成流通舒畅的资本运作机制都是陕西商人必须面临的一系列新问题。

这些说明,当陕西农民进城经商,以全新姿态登上商业舞台时,正面临中国商业发生重大变革时期,无论经营对象、经营内容、经营方式、经营理念均发生着不同于前代的变化。有人曾将此概括为“商业革命”也许并不为过。能否适应这种传统商业的巨大变革,通过自主创新性制度安排,为自己的商业事业铺就发展的制度大道,是历史对陕西商人的巨大考验。陕西商人能否拉开这制度创新的序幕,刮一场“商业革命”的西北风,将决定他们未来的发展。

当披着秦时明月汉时风的陕西商人登上明清商品经济的舞台时,他们以秦人特有的勇毅和雄浑与山西商人一起,对自己面临的诸多问题进行自主创新性制度安排,在资金筹措、资金运作、经营方式、企业管理机制各个方面进行大胆创新,形成富有山陕商人特色的企业经营机制,为千年中国商界吹进了“富有现代化因素”的新风,被时人誉为“我国传统商业,山陕人最为擅长”,“陕西山西两帮……纪律之整肃,资本之雄厚与组织之严密,其势亦不可漠视”。

明清时期陕西商人在资金筹措方面最大的贡献是,创造了以“万金账”为主要标志的合伙股份制资金组织方式。

由于陕西商人是农民接受政府订单而走上商业经营道路的,资金存量短缺是长期困扰他们的首要问题。他们起初有一个短暂的“贷本经营”时期,这种“资本”,既有官本,又有民本。官本即是商人举借政府贷款进行经营,如成化初陕西布商“以官值易布冀,规厚利”,即举借官值易布。但官府的钱不是好借的,有严格的期限限制,如果不能按时偿还官款,“有司督併妻子捶楚无完肤,至破家以偿”。在重农抑末政治体制下,商人很难借官府的钱发财致富。民本即举借高利贷,这是陕西商人经商业贾初期的一般形式。如三原名贾王一鹤“初贾时以贷子钱市布邑及吴越间”;高陵高尧山“初贾时,出赀家多以赀托君,君获羡赀”。但高利贷也不是好借的。由于没有平均利率限制,利息高得吓人,常常是“息类与母埒”,辛苦经营利归他人,并不划算。这便迫使陕西商人不得不从自身的实际出发,创造出集合千家万户资财,合伙经营,风险共担,利润共享的权、责、利分明的集资方式,以积米成罗,积水成河,众人划桨开大船。这就是以“万金账”为主要标志的合伙股份制资本组织方式的产生。

合伙股份制资本组织方式的基本内容是:

投资人按股份大小投资入股,并将应享有的各种权利以合同形式予以确认,企业的“万金账”便是企业产权的契约形式和合伙股份制的组织制度。万金账即是一本以账簿表现的产权证书,一般为纸心布皮,装潢精美,长期放在柜里,不用不出。以“万金”命名者,盖取商祖范氏“富至巨万”之意。万金账一般载明投资人的股份及其分红与认债的权利和义务。分红是按商定比例分割盈利,也叫破账,一般是两年或三年一次,其算法是将应分之红利总额列为被除数,以股东的成数之和除之,再以除得的商与每位股东的成数相乘,即为其人应分的数字。如生意做赔了,并无利润可言,所有股东风险共担,等于白干;还需将预领的长支如数退还。认债是投资人的风险负担,一般是无限责任,投资人以自己的资本及其财产为债务之担保。这种以万金账契约形式所表现出来的股份制已具有有限责任公司的雏形。

明清时期陕西商人的字号、企业大都采取了这种资本组织方式。其典型可举三个。

一是乾隆年间户县人在康定经营的“德泰合”茶庄,就是由户县“稻务庄的一个姓南的、宋村一个姓宋的,每人出白银五百两合资经营……南、宋年老回陕,号资已有白银二万五六千两,将号事交给贺经理,订立号规,南、宋各占十分”。

二是清代龙驹寨专做棉布过载生意的著名商号“德盛新”布行。该布行是同治十一年由李瑞林、张凌霄、李克昌三人“合伙各持出资本银四百两共一千二百两,在龙驹寨开设德盛 新过载行,领有牙贴,立有合同资本账簿(即万金账)”。这可视为合伙股份制的一般形态。

三是光绪年间陕商在四川、贵州办的“协兴隆”盐号。协兴隆盐号是光绪年间陕商刘绍棠、田荆荣与李四友堂总办李德山各出二百两银子联合兴办的经营仁怀边岸最大的盐号之一。其总号设在仁怀县城内,它的子号共70多家,分设于从仁怀到贵阳沿途州县。协兴隆经营盐业就完全采用了陕帮的制度。因为“按照陕帮习惯,协兴隆每三年帖请股东到仁怀总号算账一次,算账时股东住号内,款以盛情……算账完毕提出银子六万两,三股均分,每股二万两,由股东自由支配。三年一账,分红的制度由总号的掌柜严格执行。平时股东不得在总号或任何子号支配分文,也不得在总号或子号查账。平时股东不得在号上住宿,即使是暂时的,也不得在号上吃饭”。

这种通过“万金账”来实行“集腋成裘”的资本集资方式,有力克服了陕商创业初期个别资本短缺的矛盾,通过“万金账”的契约形式将分散在许多人手中的细小资金集中到字号企业,扩大了陕西商人的资金来源,并以契约形式规定了投资人的权利与责任,使投资人可以大胆投资,而不必担心自身利益受到侵害。确实是陕西商人的一项制度创新。

明清时期陕西商人在采用合伙股份制资本组织形式的同时,在企业经营机制上又创造性实行了“东西制”委托经营模式。

这是因为,明清陕西商人从事中西部大宗商贸活动,投资领域广泛,往往是一家身兼数业,如渭南孝义赵家是“茶、布、木、当”四业兼营,程曹曹家是“商、粮、钱、烟”四业并举,南焦焦家是“烟、茶、票、当多角投资”,泾阳的王、姚、刘、于四个家族亦是盐、茶、布、皮多业联营,这种多业多角化经营,自东自掌力有不逮。另一方面,陕西商人从事的长途贩运,跋涉千里,市场遥远,所采取的“驻中间,拴两头”经营方式,用人甚巨,亦需投资者多方网络人才,增强经营的灵活性,遂使“东西制”成为企业内部占主导地位的经营机制。在这种机制下,投资人为东方,即财东;领资经营者为西方,即掌柜。股东一般只根据资本分享利润而不直接经营,掌柜则依据市场供求变化独立组织营销,充分体现了资本所有权与经营管理权分离的原则,使明清陕西商人的合伙制已超出一般合伙制的范畴,更多带有股份公司的特点。

“东西制”又有两种不同的形态。一种是“领东掌柜制”。在东西制下,财东投资而不事经营;掌柜经营而不负盈亏。加之涉远贸易,山高水长,音讯难递,购销分离,财东对企业经营鞭长莫及。为了克服东西制下财东责任无限经营有限与掌柜责任有限经营无限的矛盾,从物质利益上调动掌柜和其他从业人员的积极性,许多企业采取了“记名开股”的办法,对那些对企业经营作出贡献的掌柜以他们的人力作为投资,在企业占有一定的股份,享受与股东同样的权利,叫“订生意”,被记名开股的掌柜以人力转为股份,对企业经营风险负有财产连带责任,称为“领东掌柜”或“带肚子掌柜”。这种体制使掌柜与股东利益趋同,刺激他们效死为企业卖命。掌柜记名开股后,企业红利即分为“银、人”两个部分,银为东方,人为西方,并协定分成比例,一般是“银六人四”。人方的比例再按记名掌柜的责任大小和在企业中的地位分割为不同的比例。如南焦焦家兴办的“记顺和”商号的分红办法是资本家分一半,其他一半由掌柜的分,大掌柜分28%,二掌柜分22%,三掌柜分14%,四掌柜分10%,五掌柜分8%,这种领东掌柜制虽有调动经营人员积极性的一面,但由于记名开股为股东赐予,容易形成掌柜对财东的人身依附关系,并且掌柜为多分红又常会夸大利润,以资充盈,出现奸伙欺东的尾大不掉局面。

领东制企业经营模式的典型形态是陕商在康定办的德泰合茶庄。据历史学家王乃强先生在《西康诡异录》中记载:“德泰合系陕商所创,开设炉城(打箭炉,即后的康定)已一百余年。号东早已□绝,现在该号诸掌柜联合经营,大抵皆陕西口(户)县人也。共设号口六处;打箭炉为总号,收买麝香、鹿茸、虫草、贝母、狐皮、□猁与一些草地输出物,亦发售茶布绢绸等川货于草地;雅州分号,采购茶布;成都分号,办理汇兑;重庆分号,办理炉货出口装运报关等事;上海分号,发售麝香、贝母、毛皮等出洋货物。皆无门市。又于陕西西安设坐号,专司汇兑红利,周转成本等事。各分号统受总号指挥,分号之大掌柜,统由掌柜指派。总号初收学徒,称为小伙计,练习商业,兼供奔走之役。掌柜察其商情已熟,性质勘慎者,升为帮柜,得上柜台,料理门市。帮柜考绩较优者,升为二柜,经理账目,地位较高,事务较闲,担承亦较重,二柜能积银钱至数千两存于号内,升为掌柜。业皆掌柜主持,无所谓经理也。掌柜、二柜、帮柜、伙计皆无薪水,只有零用衣服费,每年数两至数十两。其报酬专在分红,每年总计各号盈亏一次,共有红利若干,先提二厘本息,余依等级分配各员司,掌柜分最多,剩余之数,分配二柜以下,成分不一。司员分息后,如肯存积号内,至数千元,乃升为掌柜,即股东也。分号掌柜每六年换一次,但得连任积有劳积者,许回坐号休养,照常分红。掌柜物故,许于十年后退本,不退本者,仍可送遣弟子入号学习继承。每年分号中,有亏本者,有获利者,但获利者掌多。综计算利息,系综合各号会计,故常年皆能分红。失本之号,并不责其掌柜赔偿,惟察有拉亏舞弊者,得议处罚,停其红息。伙友有违背号规者,亦即开除。其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败者。”

这种企业经营管理体制,对企业内部的分工做了详细安排,使人各负其责,并将二柜以上高层管理人员的利益与企业捆绑起来,“积银钱至数千两存于号内者,升为掌柜”,“司员分息后,如肯存积号内,至数千元,乃升为掌柜”,促使其出于自身利益的考虑关心企业的经营与发展。而且将高层管理人员的绩效与利益挂钩,“掌柜积有劳积,许回坐号休养,照常分红”促使掌柜努力工作,才得保享晚年。并且掌柜物故后亦充分照顾其利益,可退本亦可任其子弟继承,免去了掌柜的后顾之忧,使其效死为企业卖命,并以此而形成以掌柜为核心的自主经营体制,“业皆掌柜主持”,而掌柜又不能世袭垄断,“统由总号掌柜指派”,使总号掌柜有充分的经营自主权。而财东则不干预店务,只是由总号设在西安的坐庄“专司汇兑红利,周转成本等事”,按年分利,已是现代企业制度的雏形。

东西制的另一个典型是陕西商人在四川开的“协兴隆”盐号。协兴隆亦采取东西制经营体制,“陕帮掌柜的权限更大,掌握内外大权”,店内业务是掌柜说了算,当时有两句俗语形容掌柜的经营者地位:“一千两银子的东家,八百两银子的掌柜”,“只有满天飞的掌柜,没有满天飞的东家”。由于陕西掌柜操经营大权与东家利益休戚相关,故“物质待遇处处优厚,分红上掌握占大股子,其他丘二(企业职工)依工资多少分摊。薪水上掌柜月一百两银子”,当时协兴隆的陕帮掌柜,只要忠心耿耿为东家效力,“工作三年期满,所得奖红也足够解决一家人生活”。更不去说“掌柜的一切应酬以及他雇佣的抬轿子大班,都由号上开支。掌柜应酬时穿戴的衣服、帽子也由号上提供,但鞋子却自备,因此有些陕帮掌柜的帽子和衣服尽管全新又极漂亮,但鞋子却补了又补,疤上重疤”,很实际地体现了陕西商人生活简约俭吝的人生性格。协兴隆由于实行独立核算,能否调动从业人员的积极性成为业务兴衰的保证。协兴隆的陕西掌柜很注意从物质利益上驱动职工努力工作。除工资外尚有“奖红制度”,每年从盈利中提取二至三成存总号作为红利,三年累积一年分摊,除掌柜所得非常可观外,“其他大小丘二依工资大小二分摊的奖红为数不少”,一般职工“储了千两银子的就很多”。这种物质刺激调动了大小职工的积极性,运盐的船只从楚岸到川中往返途中失吉事件极少发生。在陕西商人的经营管理下,协兴隆业务兴隆异常,成为仁怀最大的盐号,仅盐仓每年存盐不下300万斤,贩盐利润成倍增长,每年要用自设盐警押送大量银两从总号到自贡,仅一次护送由仁怀到自贡的白银就有20多万两。像“协兴隆”这样的盐店、盐号遍布于仁、纂、涪、永沿岸各地,基本上都是陕西人经营或者实行的是陕帮的经营制度,“四岸行商各十余家悉是陕西大贾”,便是这种情况的写照。由此可知,正是陕西商人为川盐贩运带来了一整套蜀人尚“不解”或“不谙”的符合川盐运销实际的开放性企业制度,才带来了川盐行销川、黔、滇、楚各地200余年的繁荣。

东西制的另一种形式是“水牌掌柜制”。这种体制下,掌柜对企业没有开股投资关系,只负有经营责任,因此掌柜对财东不存在人身依附,只是字号的雇佣人员,带有明显的雇佣劳动性质。字号可以自由选择掌柜,掌柜亦可以任意选择企业,良禽择木而栖,获得更多的人身自由。如清代陕西商人在兰州经营的水烟业就大多采取了这种制度。当时烟坊规定财东与掌柜没有契约,也没有合同,财东可以随时辞退掌柜,同时还规定“人不占银,银不占人”,即掌柜有钱不能向本号投资或占银股红利。在东西制下,由于只有那些对企业经营有贡献的掌柜被允许记名开股,而掌柜更迭,人才难求,因此“领东掌柜”与“水牌掌柜”在一个企业内部也并不固定,而是因人而异,互有交叉,使企业内部体制转换有一定的灵活性。如户县人在康定办的“德泰合”茶庄,当南、宋两财东年老返陕,将号事交给姓贺的经理,贺经理忠实能干,“号资增至三万以上,南、宋念其功大自愿把原来二十分股各提二分给贺,于是贺亦成了德泰合一个东家”,即领东掌柜,贺掌柜告老返乡后,将号事交给牛东一姓刘的作掌柜。刘掌柜也忠实能干“号资增至五六万两”,当刘掌柜据此要求按“人六银四”分配红利时,“三东闻讯赶来康定,一进门就把姓刘的铺盖抛出号外”,说明还是个水牌掌柜,并指派二掌柜陈冠群升为大掌柜,主持号事。此人有才学,“十多年号资至白银十八万两左右”,才被记名开股,成为领东掌柜。

在东西制下,所有权与经营管理权的进一步分离,使企业更多具有股份公司的性质。财东虽然不直接插手企业经营,但企业的大政方针、分红比例、人才遴选仍由股东大会决定。当时的股东大会叫“财神会”或“神仙会”,即使是家族企业,财东亦是由各门分任,自立堂号。如在四川开“新兴盛”商号的渭南程曹曹家,总堂叫“三经堂”,下分三门,长门叫“树德堂”,二门叫“同庆堂”,三门叫“四聪堂”,都在字号订有生意。在四川金堂县开“义兴珍”商号的渭南板桥常家,总堂叫“常五经堂”,传到四代常坤新时,因常坤新有九个儿子,兄弟九人,每户每年从义兴珍号按例取280两白银家用,也是家庭分户股东。掌柜要定期向财东汇报情况,如“义兴珍”第四代掌柜是外姓人马朝贵,很受东家敬重,马朝贵返陕述职时,财东常生春亲自带乐人、轿子去渭南河岸迎接,放鞭敬酒,一路吹吹打打迎接回家。在陕西四十余州县开36当铺72钱铺的渭南阳郭贺家,在阳郭镇本家设有36个招待室,每年年终结账时,每个当铺经理回来住一个接待室,然后由东家论功行赏。这种类似有限责任公司的合伙股份制,既有宏观上的统一指挥,又有微观上的自主经营,使企业内部充满了活力。

清代陕西商人在赴四川自贡开发井盐生产过程中,与当地商民共同创造出契约股份制的更发达形式,开创了中国股份制的先河。

陕西商人在井盐生产领域采取契约股份制的投资方式,是受自贡盐场技术、资本和历史诸条件制约逼出来的创造性。首先,四川井盐生产是我国古代手工劳动条件所能达到的最为密集型产业之一,其生产要经过凿井、汲卤、煮盐三个环节,均需投入巨量资本。就凿井常例而言,凿浅口井需银“二万两不等”,凿深口井费银“七八万两不等”,设灶一座需银“千二百两”,加上常年用费,统而计之,从凿井到投产,每井需银至少不低于14万两。如此巨量资本密集型投入,绝非一人或少数几个人能够承受,“未闻有一人独享一井之权利者”,必须动员社会闲置资金,走众人集资、联合开发的道路。自贡盐场的契约股份制就是在这样的投资背景下创造出台的。其次,井盐生产因技术条件所决定的不确定性和风险性亦要求人们形成一种前赴后继的投资机制。简阳人樵斧在《自流井》一书中概括了井盐生产的风险:“有锉一二年或三四年亦不见功者,有半途而弃者,有功亏一篑者,有甲办无成而乙接办则见效者,有废弃旧井重新下挫又见功者……有将家产费尽而并不穿者,有另投股而井始穿者,又甫加入资本即见功者。”这些不确定因素要求人们形成一种资本接力的投资形式,通过转顶、接逗、做下节等方式以前赴后继向自然进行韧性索取,这是陕商“契约股份制”出台的经营背景。其三,自流井盐场开发初期的主客双方历史条件,亦推动人们互相挹注、走上联合开发的道路。乾隆年间,自流井盐场开发初期的实际情况是本地商民拥有资源产权,却因川中经济尚待开发而“人烟稀疏,销亦甚少,并无富商大贾”,无力投资开发耗费巨大的井盐生产。而旅蜀经营典当或盐业运销发财致富的陕商,拥有雄厚资本存量,嘉道年间自贡盐场资金78%掌握在陕商手中,仅自贡八店街的八家陕商钱庄“流通现金,立可集十百万”,但他们却无资源产权。并且主客双方都不可能在较短时间内自我完善各自的缺陷。因而,抓住机遇的市场动力推动主客双方发挥能动作用,实行了主客互补、联合开发,由主方出井地、房、厂、灶基,叫“一井三基”,由客方出资金、技术、作为股份投入,其入股双方的权利、义务由契约形式(叫出山约) 确定下来,契约分承、出二式,分别由主客写就,然后换约收执,这就是形成以“年限井”为主要形式且富有中国特色的契约股份制。从乾嘉年间以来,陕西商人在自贡开办的100多口盐井,大部分都是采取这种股份公司形式才获得成功的。

以“年限井”为主要形式的契约股份制可以陕西高姓商人与当地富户王郎云投资兴办“联珠井”为典型。联珠井是道光十八年王郎云以他家在自贡扇子霸的地权吸引高姓为主的陕商以契约股份形式兴办的高产盐井。当时“双方订立契约,称为‘出山约’,实系租佃性质,契约规定,出佃一方为主人,承佃一方为客人,每井出方取客方押山纹银一般为四百两,主出一井三基,客出资金凿办;井见卤水昼夜能推六十担,或见火能煎四十口时,主方即‘进班’,将全井分为三十班,又名三十天,也就是三十股,主占十二天,客占十八天,主客双方可以合作推煎,也可以各按日份单独推煎,双方推煎界满十八年后,即将客人所建厂房设备除盐锅牛支外,按照日份分红。进班分红以后,如井老水枯火微,主客相商,复行下挫,锉费按照日份派逗;如卤水不足六十担,或火不足四十口,叫微水微火,即由客人推煎,以补偿锉井费用,但不得停锉,如果中途停锉,主人即无条件收回井眼及其厂房设备”。这是开凿新井的基本情形。

由于凿井耗资费时,有人凿办多年,资金告尽,只得另招股接办,名曰“出顶”。接办人即为“接逗”。《自流井风物名实说》载:“或井久不见功,抑或仅见微功,尚需往下捣锉,有力不能逗钱者,即将所占日份、锅份出顶与人,即名为上节;承顶人即为下节……日后井成功时……有与下节人各分一半红息者,有上节仅分二三成者。”如陕商在自贡办的“磨子井”就是靠这种“接逗”或“坐下节”的形式开办成功的。但也有接逗后耗尽资金而不见成功者,只得从自己所占日份中让渡一部分,招来新的投资者,即为“转顶”。《富顺县志》载:“如井久不成功,下节力又不支,转顶与人接办,则前此之下节作为中节,现在出钱锉井人为下节。”如陕商办的“同盛井”就是投资人蔡灿若“因无力承办,转顶与万丹亭、谢玉符,又顶与寇恒丰,冠姓又顶与喻义和……蔡姓提留工本每月昼夜应净日份三天半”。一井的股份先后转顶蔡、万、寇、喻四姓,蔡姓名下的股份从最初的“二十二天半”被分割为“三天半”。也有因家庭变故、生活困难而主动出卖股份者。如陕商办的“生洪井”,其投资人王绍宽等“因负债难偿……请凭中证将……日份一天零三时扫卖于堂叔王培信名下”,王姓后人“因胞弟西帆身故后,葬具无措,甘愿将……日份半天出卖于王味经名下”。这样一口盐井的股份经出顶、接逗、转逗、扫卖而分散与许多人之手,其中日份推煎的分配日趋复杂化,于是便出现了专门管理股份的机构“大关”。满月先生解释“大关”的职能是“有时有关纠葛事项,都要由大关来协调解决,因此有事要相商时,大关就成了召集人,好似群龙之首”,这便是自贡盐井契约股份制的基本情形。

因其具体史料涉及许多复杂的术语,艰涩难辨,需就上述史料作理性归纳,以概括出陕商在300年前创立的这种契约股份制的基本内容和特点。

以年限井为主要形式的契约股份制就是以“日份”为股份基本单位,征集资本所组成的盐业企业或曰“公司”。其基本内容是:

①日份是股权的基本单位。“日份”即每天推煎盐卤的产量,在自贡每“日份”推卤80担,因此“日份”成为股权的基本象征,占有一天日份,即占1/30的产权。由于每月只有30日,故日份可以析分,若以“半天计”,每日份可析分为“2”股;若以“小时计”,每日份又析分为24股,每月可析分为720股。由于股份表示产权,占有“日份”即拥有该井的产权,日份成为财富的依托形式,占有一天“日份”即拥有一天的推盐产量。日份成为含有实际财富的有价证券,即股份的基本单位,可以转让、买卖和馈赠。

②股份买卖是通过契约交割形式进行。在自贡盐井买卖股份的主要是二类股东,即地脉日份持有人(如上例联珠井之王郎云,近半后占12天日份,其实质是以地权三基为投资的特别股)和工本日份持有人,他们是股东中的最大多数,亦是盐井的主要投资者(如上例联珠井的高姓陕商等,相对地脉日份者,他们是“客日份”,进班后占18天日份)。无论地脉、工本日份均可转顶、扫卖,多数在10~20人左右,其买卖的“经手”为中介,通过订立、交割契约的方式进行。在自贡盐场股东系邀集而来,其股份所有权一律由契约表示,契约一般写明执约人的姓名、股份额和相关而来的权利与义务,所有与立约人发生契约关系的人都必须签字画押。因此,契约是股份所有权的证书,具有不可移易的法律效力。

③形成富有活力的集资机制,它是由一系列原则环环相扣,组合而成。这些原则是:凿井工期长短无定,工程难易无定,则总投资必须无定,因之不存在每股法定金额问题,是谓资本无定原则;凿井开始后,资本以维持工程进行为度,不必多筹,亦不必短缺,是谓资本敷缴原则;维持工程资本,由出资股份责任人按照拥有股份数的比例提供,是谓资本流水原则;凿井工程不能中断,资本必须持续提供,形成前赴后继的投资集团,是谓资本接力原则;因资本接力形成不同的投资节次,再则股份的单位投入量不等,一旦建成投产,则按股份均一原则进行受益分配,若凿井失败,全体股东均蒙受损失,是谓资本风险原则。这些原则近似责任无限公司的有关机制。

④委托经营与责任有限制度。自贡盐场实行“东西制”经营机制,投资人为股东,不直接干预凿井业务,股东作为投资整体对全井的控制是通过年度股东会议进行,日常事务由股东会议委派“大关”掌柜执行。而经营业务则由公司聘请的“掌柜”自主经营,“灶上有理事焉,领东家本银,以办井灶及号,其名谓之掌柜”。井盐生产风险大,井下事故多,常出现严重债务问题,为了使合资井债不牵连股东个人财产,盐场实行“井债井还”制度,债务由井上偿还,与股东个人无关。如出现资不抵债,一般实行减额清偿,了解债务关系,这实质上是一种债务有限责任原则。由此可见,清代陕西商人在自贡盐场创立的“契约股份制”已接近现代意义上的股份有限公司体制,它是陕西商人比西方股份公司体制出现还早100多年的独立创造,并为中国出现的股份公司体制做了历史基础的准备。充分显示了明清陕西商人因地制宜、开拓进取的创造精神。从这一点出发,说陕西商人开创了中国股份制的先河亦无不可。

契约股份制不仅是一种经营形式,同时又是一种企业组织管理形式。与这种开放型集资形式相伴而生的是规范投资人行为和具体组织资本运作的管理制度,当时称之为“厂规”。尤其是在手工劳动条件下,所谓技术密集型产业主要是相对内部分工、协作和生产专门化发展程度高而言。四川井盐生产就是一种分工、协作和生产专门化比较发达的系统工程。就其生产过程而言,就包括井户、枧户和灶户三大部门。而井、灶、枧内部又有复杂的技术分工,清人温瑞柏在《盐井记》中有生动的描绘:“其人,有司井、司牛、司篾、司梆、司槽、司涧、司锅、司火、司饭、司草;又有医工、井工、铁匠、木匠。其声,有人声、牛声、车声、梆声、放槽声、流涧声、扬沸声、铲锅声、破篾声、打铁声、锯木声。其气有:人气、牛气、泡沸气、煤烟。气上冒,声四起,于是,非战而群嚣贯耳,不雨而黑云遮天。”盐场“劳动家不下十余万人,牛马亦数万匹”。配置和协调如此复杂的分工和劳动人手,就需要相应的管理组织。而在自贡盐场,由于陕西商人与本地业主一起创造出一套分工严密的管理组织和管理制度,这有效保证了自流井生产的正常秩序。

今天人们研究自流井盐场的管理历史,多以李友四堂的管理组织为有代表性的例证。而李友四堂的盐场是在陕西商人共同投资共同管理下运作的,李友四堂的盐场早期是四有堂与高姓陕商的合资企业,因而“四有堂经营盐业的制度受了些陕帮的影响”。在陕西商人的协助和影响下,李友四堂的管理组织分工细密,运作灵活,堪称历史时期的典范。

李友四堂的经营管理机构,最高层为总办,其下分大柜房、井房、大生笕、灶房、字号等下属机构。其中大柜房管田产,井房负责井的凿办与经营,灶房负责制盐生产管理,字号负责销售管理,由此而形成井、笕、灶、号一条龙管理体制。其运作方式是四大房代表于农历正月开会研究如何经营管理。会前,总办分别与井、灶、笕、号掌柜交换意见,提出经营方案并作出宏观决策,向各大号掌柜具体布置工作,以后各掌柜向总办汇报执行情况,听取指示。

各房又有自己的管理机构,如灶房其管理职员就有:掌柜、管账、帮账、总灶、坐灶、总签、散签、师爷、学徒、跑街、水外场等,各专其责,忙而不乱。现将其管理体制图示于下:

这套管理组织结构有两大特点。第一,管理责任分工明确,各有专责,分工细密,配合协调。如灶房各类管理人员的职能是:掌柜总管全灶一切事务,管账负责协助掌柜进行日常管理,帮账是总账的帮手,兼任出纳。总灶负责盐的生产管理,处理烧盐、捆盐、吊秤等项业务,坐灶协助总灶管理生产,统管烧盐工人,看盐仓工人和桶子匠等,总签负责卤水配合,以保证质量,散签协助总签管理挑卤水工人,师爷负责对外接待、应付场面,水外场负责采购卤水,跑街负责零物采买。各专其责,在掌柜领导下形成垂直管理体制,体现了生产专业化发展对管理岗位责任制的要求。第二,由于各房业务方向不同,总办在对各房管理上实行分权原则,由各掌柜独立核算,自主经营,充分体现管理上的灵活性、自主性,以便于调动各房的生产经营积极性。如“灶上有理事焉,领东家本银,以办井灶及号,其名谓之掌柜”,可见各房掌柜均系领东掌柜,自主经营,独立核算,“本地富商多于大安寨、三多寨两处住家……其场地所设之商号,则授权于管事以经纪之”。这套管理组织结构既有纵向的垂直集中管理,又有横向上的分权自主经营,体现了统一性和灵活性相结合的管理原则。这无疑是陕西商人对川盐生产经营管理的又一历史性贡献。

在企业运转机制上,陕西商人从自己的长途贩运业务实际出发,富有创造性地形成“驻中间,拴两头”的联号营销机制,保证了企业供产销各环节的正常运转。

如陕西商人在四川经营“五属边茶”主要采取了“驻中间,拴两头”的购销一体化的联号经营形式。

“驻中间”是指设总店于雅安、打箭炉等茶叶交易中心,通盘指挥协调边茶购销业务,亦叫“本庄”。明清之际陕西商人在康定设茶店80余家,基本上都聚集在泸河以北的“老陕街”,并按其地域和乡土关系分为“河北帮”和“河南帮”两个帮口。河北帮以泾阳、渭南、三原等地的旅蜀茶商为多,他们基本上都是大财东。如泾阳石桥川流村的刘义兴“以经营茶叶、药材为主,商号多设四川、西康等地”,他家办的“义兴茶庄”在雅安设店于明代嘉靖年间,成为从明到清康定无论规模、信义都位列第一的大茶庄,其店董曾在清末担任过垄断川康茶叶贸易的“雅安边茶公司”之总理,“为全帮茶商代表”,泾阳当年流传的“东刘西孟社树姚”几家大富户中第一家“东刘”就指的是他家。社树姚家,“分为恒昌、惠谦、燕义、居敬、祝新、仁在六支,不但在泾阳、三原、西安开设货栈、钱号,而且发展到巴蜀、康藏云贵地区”,成为明清泾阳首名富户。而最富的于家,专营茶、药材,商号多设在四川一带,闻名的是“恒泰盛”字号,堂名“务本堂”,康定的“恒泰”茶庄就是他家的生意。此外,康定另外8家大的茶庄聚诚、永和、丰盛、天兴仁等都是泾阳商人开办的。在河北帮中渭南商人也不少,渭南孝义镇的严家是闻名全国的大财东,康藏“北路边茶”基本上全是严家的生意,“从灌县到松潘的茶运业伐木行,几乎大部分是被渭南孝义镇严氏所垄断”,松潘的义合全茶庄就是他家的买卖。

“拴两头”是说一头在茶区设座庄分店收购、焙制茶叶,运康定总店存库待销;另一头在藏区设分店销购茶叶,形成购、运、销一条龙经营。也有只拴一头的,或是在茶区购茶焙制运至康定直接售于来打箭炉贩茶的藏商;或是在康定从别的茶庄批发茶叶,运到藏区分店直接销售给藏族民众。前者是购销联营,后者是批零结合,使经营形式呈现出多样性和灵活性。“驻中间,拴两头”仍是清代陕西布商一般的经营形式,如朝邑八女井李家开的“万顺德”,“万顺贵”布庄在大荔库道设总号,在泾阳有分号,在德安、兰州有分庄。总号多设在三原,等于总管理处,主要根据各路人员的报告,调度款项及人员瓜代,指挥全盘业务。由于经营异地贩运,所需投资数量很巨大,“经营该业者,均须三套资本,即在出产地购货,并在途中运货时压本及销售时买期货是也”。因此,布店资本主要是采取了“东西制”的经营体制,“他们财东居住在家中,不参加经营管理,只把资本付人出外经营,名曰领本”。由于棉布贸易量甚巨,动辄一两万匹,事繁费重,因而布店“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右,雇佣人员完全是山陕两省的家乡子弟,别处人员不许参加”。而且,内部分工更加细密:“在商号内有大柜、二柜、三柜的级别,均称为‘掌柜’,是分红利的;另有管理账项、写信的称为‘先生’;有每日上街招徕顾客,负责卖货的,称为‘把事’;当学徒的,称为‘相公’。相公称掌柜为师,一般商人亦称掌柜为师,如张师、王师、李师。上街作‘把事’的通称为‘大’,如张大、王大、李大。掌柜、先生、把事都叫相公为相,如张相、王相、李相。相公的任务是服侍掌柜、承担炊事、喂牲口、供茶水、送货物、值夜班等一切杂务。”

这些总庄设在三原的布号,先在楚豫等地设地分庄,坐庄收布。其形式一如明代,或是间接“投行收买”,或是直接“扎庄收布”。

投行收买是说陕西布商挟资到土布产地后先借寓在本地布行内,由布行代行他们收布后再转运陕西,他们与本地布行形成“籍以有无相通”的贸易伙伴关系。如陕西布商在德安贩布的早期情形就是这样。据李肇植先生回忆说,在一百年以前,到德安贩布的客户“每次要运来大几千上万两银子。带这么多现银驻进布行自然对布行的信誉和防盗提出了要求。一方面布行必须是达官巨富、大户豪族所开,要有充分的资信,否则‘客商是不放心把大批现银寄托给他们’”。当时接待陕西布商的布行在安陆较早有李大有、李恒升、陈和记、陈长记、刘祥记、刘顺记、刘庆记等七家。另一方面,陕商携巨款住在布行等待收布,对防盗提出了很高的要求,可谓煞费苦心。“为了防盗,上面的楼板是双层,下面是木质地板。四面的墙壁外都装一层木板,高手小偷毫无声息地在砖墙上挖一个大洞,对一碰就响的木板却是束手无策”,而且“客人睡的床也很特别,它实际上是和床一样大的木柜,柜面上不挂帐子,而是像神龛盒一样用木头做阁子。这就是他们的保险柜,内装全部现银。他们白天躺在上面抽大烟,晚上躺在上面睡大觉,昼夜厮守,显示了与床中银两共存亡的决心。由于防范周密,布行生意延续一百余年,还未听说有失盗事故”。这大概就是陕西商人“掌柜”的由来,并形象反映了陕西布商老谋深算的“财迷”形象。在云梦的陕西布商大概也是如此。该县县志说“西商于云立店号数十处,本地贸易布店,藉以有无相通”,凡“宽闲屋宇,多赁陕西布商作寓”。

湖豫土布达到甘陇分庄后,由分庄负责销售。这样的销布布庄、布店各地都有。它们或是设门市零售,有“把事”主其事;或是招揽回藏客商批发,以毛易布;或是派人上门推销,“两当僻万山中,外商持布缕绪物叩门与乡人市,乡人以粟易之”。其销售方式又有现款交易和赊销两种方法。现款是将土布整卷售给当地零售商或购布民众,赊欠则是双方议定期限,以二个月或三个月为期,加价出售到期收款。

由于土布贸易是异地贩鬻,路远费时,又贸易量极巨,加之大小买卖都有赊欠,土布贸易适应这种市场情况形成特殊的资金流转方式即“标期”。标期具体内容是平时赊销,到“标期”付款,每月21日的镖期,行店和商号均在标期前收齐外欠货款,集中到外省兰州、陕西、三原等处设有庄口的几家大商号,23日为走镖日期,就是送货款,商号把走镖的银两,封装成木匣,由经常驮送镖银的互助县的脚夫,驮送兰州的庄口。而三原的本庄则在兰州设有“驻庄银号”,系由“本庄派员一二人来兰,寄居地商店内或于当地商店内,分租房屋数间,即在住房上挂一字号招牌,办理本庄及各联庄汇款之收解事宜”。俟货款收齐后,“兰州庄口于每月29日分送各处庄口”,主要是三原,因为总号多设三原,故买布款项“自三原调兑为最多”,由三原总号再划汇各购布分庄,形成“边收边运边销,循环作业终年不息”的资本流通模式。