参考文献

十七 陕商与《康定情歌》——清代陕商在康定的边茶贸易

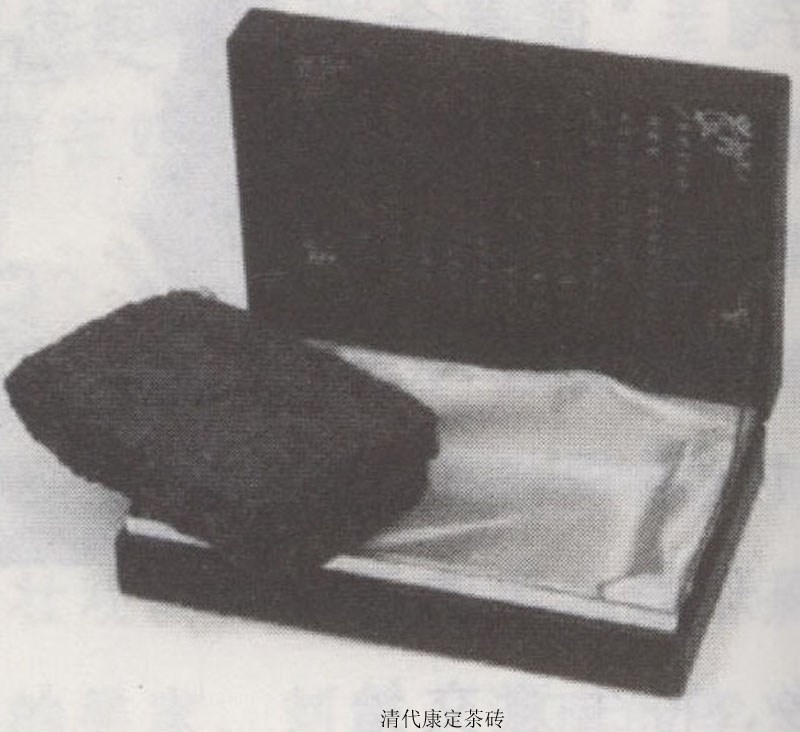

西南边茶贸易,就是把川北雅安、灌县、名山、邛崃、射洪的茶叶产品运到康定,然后贩运到四川松潘、西藏,换取藏民的马匹和其他产品,历史上叫做“五属边茶”。当年经营“五属边茶”的商人主要是陕西商人,他们居住在康定。那时的康定城叫做“打箭炉”。在康定有一条陕西街,经营茶叶的陕商茶店就有80家,他们分为两帮,一帮是来自陕西泾阳、户县的商人,叫“河北帮”;另一帮是来自陕西蓝田、临潼、长安的商人,叫“河南帮”。由于在打箭炉经商,所以陕商统统被称为“炉客”。而四川的民众则幽默地称他们为“老陕”,这也许是因为他们老练成熟,一脸历史的沧桑;也许是因为他们财大气粗,经商老到。当时康定流传的一首歌谣叫做“老陕、豆腐、狗,走尽天下有”,就是形容在四川经商的陕西商人比豆腐和狗都多。

西南边茶数量极其庞大,每年多达数千万斤。明嘉靖时期为240万斤,隆庆时期为340万斤,到清代中叶每年增加到1100万斤,谱写了四川经济史上最壮观的一页。在川北经营茶叶的都是陕西的大商人。陕西泾阳的吴家、刘家,渭南的孝义赵家、严家,户县牛东的宋家等著名商业家族都是在川北发的财。吴家的“裕兴重”茶号、刘家的“恒盛合”茶号、宋家的“德泰合”茶号都是名传川北的大茶号,做的都是大生意。他们在康定设总店,在雅安等地设购茶茶庄,在玉树、甘孜、拉萨、松潘设销茶分号,进行购、运、产、销一体化经营,成为川北草原茶叶贸易的垄断者。为了同藏族同胞做生意,陕商还学习藏语,专门编有《藏语课本》,其书中曰:“天叫杀,马叫打;酥油骂,盐巴嚥;勒不就是主人家。惹是布,价是茶;吃饭杀马打,价通是喝茶。爸曰阿,你辛苦却呷勒,充本就是大商家。”从而加强了与藏区的交流与联系。

康定最著名的茶号是“德泰合”茶号,它是由户县牛东宋家、张家各出9000两银子办的历史最久远的茶号,有600年的历史。他们从1000两银子起家,在打箭炉经营茶叶,后来发展到拥有100多万两银子的资产、成百个伙计、分店遍布川北各地的大茶号。由于贩茶利重,一斤茶叶运到藏区的利润是1.5两银子,利润率是300%,他们一年赚的利润就有上万两银子。“德泰合”的发展浸透着老掌柜南甘卿的心血。南甘卿与宋村宋掌柜将生意闯开后,告老还乡,将生意交给一刘姓掌柜。后来刘掌柜试图改变企业的“东西制”体制,南闻讯后昼夜兼程,步行数月,赶到康定,撤换刘掌柜,换上了忠实可靠的杨益山为掌柜,使“德泰合”得以复兴。后因时局不靖,营运不佳,东伙意见分歧,辄起纠葛。南甘卿二上康定重新整顿,并将赴北京参加科举考试的儿子召回康定,协助处理店务,维持布置,增添资金,一切用人营业,出入债务,无不井井有条,才放心回陕,不久便因积劳成疾,病逝故乡。

“德泰合”茶号的发展也充满了陕西商人不屈不挠的勇敢精神和机智的经商艺术。“德泰合”茶店做生意很讲究收集信息,反馈商情。为了加快信息传递,他们专门花了600两银子买了一匹康定有名的骏马,可以日行千里,并由庞村一个姓贺的伙计亲自喂养,经常由贺某骑着它奔走于康定、甘孜之间,传送消息,运送货物。由于有了此马,商号信息灵通,业务蒸蒸日上,这匹马在商号服务了十余年,往来藏区次数不计其数。有一年贺某骑着这匹马翻越大雪山,由于雪大路滑,道路难行,马匹用自己的身躯挡住了滑向雪窟的贺某,结果白马被活活冻死。为了纪念它为“德泰合”茶号作出的贡献,茶号专门派伙计把它从山上抬下来,埋在康定的城边,还专门为它立了一块纪念碑。

当年陕西茶商在康定做茶叶生意,历尽千辛万苦。从雅安雇人背茶到康定要150里路,步行15天,途中要翻越海拔3800公尺的丞相岭大雪山,山中晴朗日少,雪日多,迷雾纷飞,疑非人间。每逢冬春之际,冰雪碍途,道陷路滑,单身行走已十分艰难,而茶店雇募的背茶人,叫“茶背子”,他们基本上都是陕西去的伙计。有人记述这些陕西背茶的伙计是:一人一次能背200斤重的茶叶,几乎是两匹骡马的负重量。常言说:“人比人气死人,马比骡子驮不成。”原意是说,论驮的话,马根本不是骡子的对手,但这些背茶的背夫居然把骡子比了下去。

这些背夫不仅要背茶叶,每个人自己还要带一个干粮袋。他们从四川的油津(现新津)出发,翻过二郎山海拔4000多米的山口到康定。

路上这些背夫要双脚走过邛州(今邛崃县)、百丈关、名山、雅州(今雅安县),再过荥经,翻二郎山,过泸定桥,整整需15天才能走完这900多里山路。

泸定桥是一位姓卢的工程师在康熙年间建造的,它飞跨大渡河,把北京、成都、康定和拉萨连接起来。当年尼泊尔、西藏向北京进贡,那些满载着贡品的队伍就是从这里经过的。运茶的马帮和背夫也都是从这里走过。

经过许多天艰苦卓绝的跋涉,翻过二郎山、跨过泸定桥后,那些背夫往往天不亮就进入折多河峡谷中的康定城。著名历史学家任乃强先生在《西藏图经》中,对清代时的康定城作了较为详细的描述:“昔明正吐司盛时,炉城俨如国都,各方土酋纳贡之使,应差之役,与部落茶,四时辐辏,骡马络绎,珍宝荟萃。凡其大臣所居,即为驮商集息之所,称为锅庄共四十八家,最大有八家,成八大锅庄,有瓦斯碉者,锅庄之巨擘也。碉在二水汇流之处,建筑之丽,积蓄之富,并维护城第一。康藏巨商咸集于此,此则番夷团结之中心也。全城有喇嘛庙七所,盎雀寺在城中,南无寺在南校场,皆黄寺……全市基础,建于商业,市民十之八九为商贾。南北东三关,设有税卡,驮马出入三关者,日恒数十百头……”

比那些辛苦的背夫更早的是,各商号的人员早就守在城外,抢购好不容易背来的茶叶。一等到背夫们到来,就跑上去拉住他们,领他们到店里下背子,看条子验货,然后就付钱给他们。要是去得晚一点,茶叶货物就会被别的商家接走。

那些背夫卸下背了整整半个月的重负,交掉货物,终于领到了钱,然后就在路边拣三块石头架起背来的锅,烧水打茶喝,喝一口茶,吞一口他们自己带来的粑粑吃。那粑粑厚厚的,又硬,掰都掰不动,不在茶水里泡软了就根本吃不成。他们就这样一二十个人聚作一群打茶吃饭。所有人的背脊全烂了,就像骡马被鞍子把皮肉磨烂了一样。待吃过粑粑喝过茶,他们就一对一对站起来,相互作揖道歉,把丑话说在前头,要对方不要多心,然后其中一个就趴在地上,另一个就用喝过的茶叶搓抹趴着那个人的烂掉的脊背,把烂了的皮肉都抹掉,最后敷上一些大烟烟灰,用来止血封口。背夫们一个个疼得像挨刀的猪一样号叫。

这些背茶的伙计,每年翻越雪山都有倒下的,跌下山崖的,掉进雪窟里去的,甚至有被大风吹死的。康定城外有个万人坑,山门的对联上写着:“满眼蓬蒿游子泪,一盂麦饭故乡情。”一看便知是关中乡音,这里不知埋葬了多少陕西茶商伙计和背茶人的尸骨,让人望之酸鼻。

说起陕西在康定的“德泰合”商号,不能不说康定的锅庄。锅庄本来是茶区的客商到康定做生章,临时支锅做饭的石头,三个石头一支,上面放一个铁锅,烧柴做饭,这就是锅庄的由来。后来锅庄逐渐演变为藏区土司到康定传递政令的招待所,一般由漂亮的女主人主持业务。藏语“锅庄”叫“阿佳卡巴”,意即住着能说会道精明能干女主人的地方。她们在业务之余也做一些茶叶生意,沟通汉藏贸易,锅庄主人渐渐成为汉藏茶叶贸易的经纪人。具体做法是由陕西茶店把茶叶交给锅庄,再由锅庄把茶叶转售给藏区茶商。当时康定的锅庄就有36家。陕西商人在康定做生意,也把汉族文化传播到康定,教会藏族了解汉族历史和习俗,连康定的小吃牛肉粥、老陕锅盔、坨坨肉、康定凉粉、酸菜面皮都是陕西特产。那一首脍炙人口的《康定情歌》就来自康定三道桥民间,充满了浓郁的汉藏多元文化的共同韵味。《康定情歌》有深厚的生活基础。陕西商人在与锅庄女主人的交往中,一来一往就与锅庄女主人之间发生了感情上的瓜葛,当时把这叫做“打沙鸨”,有的陕商为了打沙鸨,为锅庄女主人买一件衣服,就花钱百两银子。陕商在康定最著名的茶店“德泰合”,就是因为少东家打沙鸨才导致了企业的破产。

“德泰合”的少东家叫宋春,他16岁时被父亲送到康定,在茶店里学做生意,后来与康定的一家锅庄女主人雅玛产生了感情,雅玛将宋春迷得颠三倒四,每天傍晚宋春都要站在雅玛的雕楼下唱歌:

跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云呦,

端端溜溜地照在,康定溜溜的城呦,

李家溜溜的大姐,人才溜溜的好呦,

张家溜溜的大哥,看上溜溜的她呦,

月亮弯弯,看上溜溜的她呦……

土楼上的雅玛望着楼下的宋春傻乎乎的样子,觉得很可爱,心头一热,撩嗓高唱:

你是雄鹰,你就去天空翱翔;

你是骏马,你就去草原驰骋;

你是有心人儿,你就把你的心捧到雪山上,

让它化成一朵雪莲,把它送给你心爱的姑娘。

宋春与雅玛这样一唱一接,来来往往,不久两个人就住在了一起。宋春“三千宠爱于一身”,再也无心做生意,把店里的钱财大把地花到了雅玛身上,仅给雅玛买一件舞衣,就花了200两银子,被康定传为奇谈。从此“德泰合”的业务就逐渐衰落下去。后来老掌柜千里迢迢赶到康定,把宋春与雅玛生的女儿小沙鸨接回了陕西。

西南边茶数量极其庞大,每年多达数千万斤。明嘉靖时期为240万斤,隆庆时期为340万斤,到清代中叶每年增加到1100万斤,谱写了四川经济史上最壮观的一页。在川北经营茶叶的都是陕西的大商人。陕西泾阳的吴家、刘家,渭南的孝义赵家、严家,户县牛东的宋家等著名商业家族都是在川北发的财。吴家的“裕兴重”茶号、刘家的“恒盛合”茶号、宋家的“德泰合”茶号都是名传川北的大茶号,做的都是大生意。他们在康定设总店,在雅安等地设购茶茶庄,在玉树、甘孜、拉萨、松潘设销茶分号,进行购、运、产、销一体化经营,成为川北草原茶叶贸易的垄断者。为了同藏族同胞做生意,陕商还学习藏语,专门编有《藏语课本》,其书中曰:“天叫杀,马叫打;酥油骂,盐巴嚥;勒不就是主人家。惹是布,价是茶;吃饭杀马打,价通是喝茶。爸曰阿,你辛苦却呷勒,充本就是大商家。”从而加强了与藏区的交流与联系。

康定最著名的茶号是“德泰合”茶号,它是由户县牛东宋家、张家各出9000两银子办的历史最久远的茶号,有600年的历史。他们从1000两银子起家,在打箭炉经营茶叶,后来发展到拥有100多万两银子的资产、成百个伙计、分店遍布川北各地的大茶号。由于贩茶利重,一斤茶叶运到藏区的利润是1.5两银子,利润率是300%,他们一年赚的利润就有上万两银子。“德泰合”的发展浸透着老掌柜南甘卿的心血。南甘卿与宋村宋掌柜将生意闯开后,告老还乡,将生意交给一刘姓掌柜。后来刘掌柜试图改变企业的“东西制”体制,南闻讯后昼夜兼程,步行数月,赶到康定,撤换刘掌柜,换上了忠实可靠的杨益山为掌柜,使“德泰合”得以复兴。后因时局不靖,营运不佳,东伙意见分歧,辄起纠葛。南甘卿二上康定重新整顿,并将赴北京参加科举考试的儿子召回康定,协助处理店务,维持布置,增添资金,一切用人营业,出入债务,无不井井有条,才放心回陕,不久便因积劳成疾,病逝故乡。

“德泰合”茶号的发展也充满了陕西商人不屈不挠的勇敢精神和机智的经商艺术。“德泰合”茶店做生意很讲究收集信息,反馈商情。为了加快信息传递,他们专门花了600两银子买了一匹康定有名的骏马,可以日行千里,并由庞村一个姓贺的伙计亲自喂养,经常由贺某骑着它奔走于康定、甘孜之间,传送消息,运送货物。由于有了此马,商号信息灵通,业务蒸蒸日上,这匹马在商号服务了十余年,往来藏区次数不计其数。有一年贺某骑着这匹马翻越大雪山,由于雪大路滑,道路难行,马匹用自己的身躯挡住了滑向雪窟的贺某,结果白马被活活冻死。为了纪念它为“德泰合”茶号作出的贡献,茶号专门派伙计把它从山上抬下来,埋在康定的城边,还专门为它立了一块纪念碑。

当年陕西茶商在康定做茶叶生意,历尽千辛万苦。从雅安雇人背茶到康定要150里路,步行15天,途中要翻越海拔3800公尺的丞相岭大雪山,山中晴朗日少,雪日多,迷雾纷飞,疑非人间。每逢冬春之际,冰雪碍途,道陷路滑,单身行走已十分艰难,而茶店雇募的背茶人,叫“茶背子”,他们基本上都是陕西去的伙计。有人记述这些陕西背茶的伙计是:一人一次能背200斤重的茶叶,几乎是两匹骡马的负重量。常言说:“人比人气死人,马比骡子驮不成。”原意是说,论驮的话,马根本不是骡子的对手,但这些背茶的背夫居然把骡子比了下去。

这些背夫不仅要背茶叶,每个人自己还要带一个干粮袋。他们从四川的油津(现新津)出发,翻过二郎山海拔4000多米的山口到康定。

路上这些背夫要双脚走过邛州(今邛崃县)、百丈关、名山、雅州(今雅安县),再过荥经,翻二郎山,过泸定桥,整整需15天才能走完这900多里山路。

泸定桥是一位姓卢的工程师在康熙年间建造的,它飞跨大渡河,把北京、成都、康定和拉萨连接起来。当年尼泊尔、西藏向北京进贡,那些满载着贡品的队伍就是从这里经过的。运茶的马帮和背夫也都是从这里走过。

经过许多天艰苦卓绝的跋涉,翻过二郎山、跨过泸定桥后,那些背夫往往天不亮就进入折多河峡谷中的康定城。著名历史学家任乃强先生在《西藏图经》中,对清代时的康定城作了较为详细的描述:“昔明正吐司盛时,炉城俨如国都,各方土酋纳贡之使,应差之役,与部落茶,四时辐辏,骡马络绎,珍宝荟萃。凡其大臣所居,即为驮商集息之所,称为锅庄共四十八家,最大有八家,成八大锅庄,有瓦斯碉者,锅庄之巨擘也。碉在二水汇流之处,建筑之丽,积蓄之富,并维护城第一。康藏巨商咸集于此,此则番夷团结之中心也。全城有喇嘛庙七所,盎雀寺在城中,南无寺在南校场,皆黄寺……全市基础,建于商业,市民十之八九为商贾。南北东三关,设有税卡,驮马出入三关者,日恒数十百头……”

比那些辛苦的背夫更早的是,各商号的人员早就守在城外,抢购好不容易背来的茶叶。一等到背夫们到来,就跑上去拉住他们,领他们到店里下背子,看条子验货,然后就付钱给他们。要是去得晚一点,茶叶货物就会被别的商家接走。

那些背夫卸下背了整整半个月的重负,交掉货物,终于领到了钱,然后就在路边拣三块石头架起背来的锅,烧水打茶喝,喝一口茶,吞一口他们自己带来的粑粑吃。那粑粑厚厚的,又硬,掰都掰不动,不在茶水里泡软了就根本吃不成。他们就这样一二十个人聚作一群打茶吃饭。所有人的背脊全烂了,就像骡马被鞍子把皮肉磨烂了一样。待吃过粑粑喝过茶,他们就一对一对站起来,相互作揖道歉,把丑话说在前头,要对方不要多心,然后其中一个就趴在地上,另一个就用喝过的茶叶搓抹趴着那个人的烂掉的脊背,把烂了的皮肉都抹掉,最后敷上一些大烟烟灰,用来止血封口。背夫们一个个疼得像挨刀的猪一样号叫。

这些背茶的伙计,每年翻越雪山都有倒下的,跌下山崖的,掉进雪窟里去的,甚至有被大风吹死的。康定城外有个万人坑,山门的对联上写着:“满眼蓬蒿游子泪,一盂麦饭故乡情。”一看便知是关中乡音,这里不知埋葬了多少陕西茶商伙计和背茶人的尸骨,让人望之酸鼻。

说起陕西在康定的“德泰合”商号,不能不说康定的锅庄。锅庄本来是茶区的客商到康定做生章,临时支锅做饭的石头,三个石头一支,上面放一个铁锅,烧柴做饭,这就是锅庄的由来。后来锅庄逐渐演变为藏区土司到康定传递政令的招待所,一般由漂亮的女主人主持业务。藏语“锅庄”叫“阿佳卡巴”,意即住着能说会道精明能干女主人的地方。她们在业务之余也做一些茶叶生意,沟通汉藏贸易,锅庄主人渐渐成为汉藏茶叶贸易的经纪人。具体做法是由陕西茶店把茶叶交给锅庄,再由锅庄把茶叶转售给藏区茶商。当时康定的锅庄就有36家。陕西商人在康定做生意,也把汉族文化传播到康定,教会藏族了解汉族历史和习俗,连康定的小吃牛肉粥、老陕锅盔、坨坨肉、康定凉粉、酸菜面皮都是陕西特产。那一首脍炙人口的《康定情歌》就来自康定三道桥民间,充满了浓郁的汉藏多元文化的共同韵味。《康定情歌》有深厚的生活基础。陕西商人在与锅庄女主人的交往中,一来一往就与锅庄女主人之间发生了感情上的瓜葛,当时把这叫做“打沙鸨”,有的陕商为了打沙鸨,为锅庄女主人买一件衣服,就花钱百两银子。陕商在康定最著名的茶店“德泰合”,就是因为少东家打沙鸨才导致了企业的破产。

“德泰合”的少东家叫宋春,他16岁时被父亲送到康定,在茶店里学做生意,后来与康定的一家锅庄女主人雅玛产生了感情,雅玛将宋春迷得颠三倒四,每天傍晚宋春都要站在雅玛的雕楼下唱歌:

跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云呦,

端端溜溜地照在,康定溜溜的城呦,

李家溜溜的大姐,人才溜溜的好呦,

张家溜溜的大哥,看上溜溜的她呦,

月亮弯弯,看上溜溜的她呦……

土楼上的雅玛望着楼下的宋春傻乎乎的样子,觉得很可爱,心头一热,撩嗓高唱:

你是雄鹰,你就去天空翱翔;

你是骏马,你就去草原驰骋;

你是有心人儿,你就把你的心捧到雪山上,

让它化成一朵雪莲,把它送给你心爱的姑娘。

宋春与雅玛这样一唱一接,来来往往,不久两个人就住在了一起。宋春“三千宠爱于一身”,再也无心做生意,把店里的钱财大把地花到了雅玛身上,仅给雅玛买一件舞衣,就花了200两银子,被康定传为奇谈。从此“德泰合”的业务就逐渐衰落下去。后来老掌柜千里迢迢赶到康定,把宋春与雅玛生的女儿小沙鸨接回了陕西。