参考文献

沧桑篇 古道探秘:蓝田晋商与山西会馆

清末民初,山西是中国最富有的省份之一。号称海内最富,代表山西的晋商,曾彰显了中国金融史上最辉煌的一页。近年来我接触过一位从事商务活动的山西人,他告诉我,山西商人历史上的发展的辉煌历史,他讲:“晋商,肇始于虞舜,鼎盛于明清,称雄商界,纵横亚欧,创无数金融第一,领中国商业与金融革命,成山西为中国金融的发祥地。”这是这位晋人经常挂在嘴边,引以为豪的一段话。

其实多年来,在惯性思维的定势中,陕西人对山西商人印象颇为不佳。一是一出秦剧《玉堂春》,发了财的洪洞富商沈彦龄,偏要讨年青貌美的名妓苏三为妾,结果弄得自食恶果,被大老婆皮氏投毒误杀。这场风月官司,不仅造成了苏三的冤案,苏三一句“洪洞县里没好人”的骂词,使得山西洪洞在骂声中成为中外最具知名度的县城。但苏三冤案也像一把双刃剑,从此搞得晋商灰头灰脸,给陕人留下了晋商为富不仁的印象。二是二十世纪六十年代,一县倾国,被国家定位为中国农村的缩影,迅速走红全国的山西大寨村。一九六六年,当红卫兵大串连时,我也带着一种朝圣的心理,从陕西徒步千里来到了这块红色的土地上。当时正逢初冬季节,广袤的大地正脱去葱茏的绿装,换上了斑驳的冬色。昔阳农村家家门前挂满了金灿灿的玉米棒子和一嘟噜一串串的红辣椒。虎头山七沟八梁一面坡上,是大寨人战天斗地修成的一层层平展展的梯田。大寨人的革命精神是那样的让人引以为豪。那是一种朴素的经过着力夸张的精神激情。参观之后,大寨条件的艰苦,事实上的贫困,给人留下了深刻而强烈的印象,也使少不更事的我轻易地得出了山西是中国北方最为贫困地方的结论。

后来,工作之后,我做了地方志的编辑,开始翻阅大量的地方史志鲜为人知的资料,在阅读中才认识到自己对山西、对晋商的认识是多么的浅薄,那是一种对历史的无知,一种社会经济观念的漏缺所产生的错误结论。后来,我在同山西人多次的经济文化交流活动中,逐渐地改变了自己以前对山西对晋商错误的印象。近年来,我在创作《蓝关古道》一书的过程中多次,深入到大秦岭中,先后八进商洛、东至襄樊、南到衡阳,追索求源,逐一搜寻遗失于历史缝隙间的人文资料。“山西会馆”的名称,总是不时地从史料中闪现,成为冲击眼球最多印象最深的一组词素。不管是我亲身涉及“山环水绕,险阻天成”秦汉时最著名的雄关——武关;还是考察历经“鄂、豫、陕”三省结合部,丹江流域的大码头之一的竹林关;或是“北连秦晋、南连吴楚”的陕鄂边陲古镇漫川关;还是那“千骑接踵,百艇联樯”丹江水域最负盛名的水旱码头龙驹寨。无不留有晋商活动的履印。在这些五方杂处、盛极一时的商埠和水旱码头之地,总都有着山西商人修建的“山西会馆”和“山陕会馆”。精明的山西商人,他们从山西的黄土地中出发,把经营商业的触觉,伸向了家乡以外的广阔天地之中,伸向中国的东南方许多最富庶的大都市的同时,也毫不选择地将从商的步履,延伸到大秦岭许多名不见经传的村寨之中。山西商人从不抛弃自己家乡的土地,但又义无反顾地离开,他们试图用一个男子汉的钢筋铁骨和精明睿智,拓展出一条摆脱贫困走向富裕的金光大道。

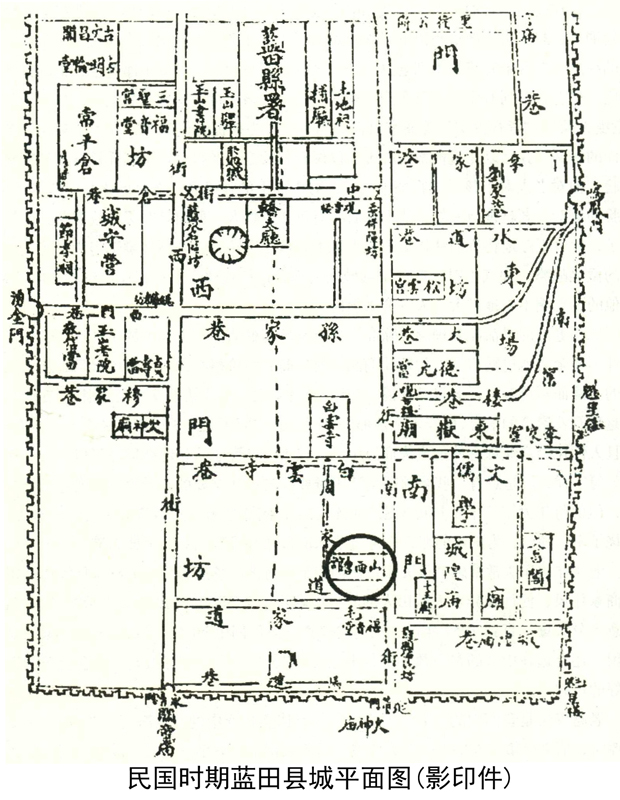

本文介绍的是位于陕西蓝田境内的两处山西会馆。一处是位于蓝田县城南端毛家巷北侧、周进士宅院(周家大院)以南,今县邮电局所在地的山西会馆;另一处是位于蓝田县灞源境内,今灞源乡政府所在地江楚庙东侧的“山陕会馆”。这是清末民初时,山西商人在蓝田境内最具时代特征商务活动亮点之地。

蓝田县城内的山西会馆,是山西人来蓝田做生意时的一个聚会场所,是集帮会和商会性质为一体的行帮组织。蓝田作为蓝关古道的西部入口,是古长安通往吴楚江淮咽喉之地的旱路码头。也是西北两路骡马、骆驼帮和丹江水路码头货物运往长安的交汇点和集散地。晋商捷足先登,首先瞄准蓝田这个旱路码头,说明他们是具有一定的战略目光的企业家。县城山西会馆现存的具体史料已不详。问及西街村一王姓耄耋老翁,他讲山西会馆曾占地数亩,建筑宏伟,房屋三进,两旁修有厢房,二进为大厅,乃晋商商议大事及聚会的地方。清末时蓝田录取秀才的县学考试就在这座晋商的山西会馆中进行,由此可见这座建筑在县城的显赫位置。由于缺乏山西会馆更为详尽的史料记载,不好妄加阐述。但灞龙庙地盘上的山陕会馆却反映了精明强干的晋商他们的经营理念和策略。

古灞源乡所在地的灞龙庙,位于商县、洛南、华县、渭南、蓝田五县交界地带,是蓝田境内东南部山岭地区古驮运道的重要货物集散地。清至民初有两条驮道途经这里,一条是由张家坪经门坎岭、南石门、灞龙庙至商县;另一条是由渭南经山胡村、清峪庙、青坪村、灞龙庙、木岔到洛南县。二条古驮道都经灞龙庙,使灞龙庙商埠作用日益显露。清嘉庆三年,灞龙庙建镇立市行集,当时由皖、鄂、湘、粤迁来此地的客家人,他们首先在灞龙庙修建了江楚会馆,后又扩馆为庙,改称江楚庙。他们修建江楚庙时,从安徽带来图纸,修得格外华丽,该楼三层屋顶,四檐翘角,天顶绘有八卦全图,其余部架均绘有彩绘,楼馆砖楼上,部分砖上刻有江楚二字。这座庙宇和戏楼,将客家人的生活习俗和建筑风格,表现得淋漓尽致,同时也将徽商和客家人在灞龙庙商肆中不可取代的位置也表现得十分充分。

然而,精明的晋商从不愿放弃任何盈利的商机。他们机敏应变,深知客家人在古镇中的位置,但又不甘示弱,敏锐的目光,开阔的视野,使他们迅速地调整了自己的思路,他们联合在古道上进行茶马交易与盐引生意的陕西客商,秦晋结成联合阵线,共同组成了“山陕商会”,后又在江楚会馆的东边修建了“山陕会馆”。秦晋商家联合出击,威力大增,不仅结束了徽商与客家人在古镇商市垄断一花独放、雄霸商市的历史,也很快形成了晋商陕商、徽商和客家在商业活动中平分秋色的新格局,同时在灞龙庙也开创了商家良性竞争的新行市。聪明的晋商轻轻松松修建的一座会馆,一个四两拨千斤的太极云手就风光占尽,为自己赢得了一个进取市场的商机。好聪明的晋商。

对于在蓝田的晋商,由于时代相隔太远,我了解太少,但在幼年时,我接触家乡的杂货铺晋商赵老板,却给我留下了终生难以磨灭的印象。上世纪五十年代,父亲由于经营的缘故,常常牵着我的手到老赵家中。老赵门面很少,但十分干净整洁,他的铺面货物应有尽有,排列有序,十分齐全。铺面门口,一条布帘上写着“赵记”字样,两旁是“童叟无欺”、“货真价实”等商家语言。当时,作为孩提时代的我,并不了解这些条幅字面的涵义。我是以儿童稚嫩的心理,仅仅看到的是,老赵总是一副弥勒佛式的笑眯眯的脸。他对老人对小孩,对官场中的人,对市面上的强横者,老赵始终是一脸的微笑,一脸的谦恭。老赵善与人处,从不横眉冷对每一位顾客,那怕是购买一枚绣花针的妇女孩子,他也不停地将货物从货架上取上取下,从不厌烦,直到顾客挑选得满意为止。老赵的微笑战略,和气生财,在蓝田县城的南部,迅速地建立了良好而广泛的人际关系,使他的生意圈不断地扩大,人气愈来愈旺。

二是老赵的灵活经营理念,除商店的日常经营的商品,市面上缺了什么,老赵千方百计不遗余力地进购市场上的短缺商品,而且商品的价格在同行中始终最低,从不以行市的上涨而对待客户。老赵经常说一句话:“货卖大家,我从不发不义之财”。在同行中老赵享有着崇高的信誉,他经常帮扶那些经营不善或因天灾人祸而濒临破产的同行商家。而且人性化的商业理念使他成为商海中的佼佼者。尽管他的赵记杂货铺门口也写着从不赊欠等字样,但是总有一些乡邻因生活困难要赊欠一些重要的生活物质。老赵虽精打细算,但他每年大年三十总是将欠账户叫到家中,问清情由,然后将欠条投入木炭火中,一烧了事。随后,为困难的账户送上过节米面食盐和日常用品,将他们笑盈盈地送出门外。他这样的作法常常感动得欠账户热泪盈眶,对老赵感激涕零。老赵这种厚道而坦诚的商家作风,使他在异乡人蓝田人的心目中赢得了牢固的信任度,商店始终畅销不衰,生意十分火爆。直到1957年前,当老赵要离开蓝田回山西时,三家一请,五家一宴地挽留,还有远在山区的客户数十里赶来送行。“老赵好人”、“好人老赵”在蓝田留下了很好的口碑。

老赵仅仅是晋商中的一名小商人,仅仅是诸多晋商中的“沧海之一粟”。然而他坦诚厚实,信义机敏,人格上的魅力仍然给后来人留下了许多思考的空间。历史上的晋商大多不是理论高深、受过良好高等教育的学子。他们大多是识字不多的白丁,然而,他们的创业精神,“一种心胸开阔敢于驰骋华夏大地的豪迈气概”(余秋雨语),他们从容淡定的一代巨商的人生风采,大商人的心态,都向历史的现代的人生哲学和历史观念,提供了一个广阔的思考空间,既使在今天的商海大潮中,仍然在呼唤着历史上的晋商这种商业人格、人性的皈依。

可爱的老赵,可爱的山西商人。

其实多年来,在惯性思维的定势中,陕西人对山西商人印象颇为不佳。一是一出秦剧《玉堂春》,发了财的洪洞富商沈彦龄,偏要讨年青貌美的名妓苏三为妾,结果弄得自食恶果,被大老婆皮氏投毒误杀。这场风月官司,不仅造成了苏三的冤案,苏三一句“洪洞县里没好人”的骂词,使得山西洪洞在骂声中成为中外最具知名度的县城。但苏三冤案也像一把双刃剑,从此搞得晋商灰头灰脸,给陕人留下了晋商为富不仁的印象。二是二十世纪六十年代,一县倾国,被国家定位为中国农村的缩影,迅速走红全国的山西大寨村。一九六六年,当红卫兵大串连时,我也带着一种朝圣的心理,从陕西徒步千里来到了这块红色的土地上。当时正逢初冬季节,广袤的大地正脱去葱茏的绿装,换上了斑驳的冬色。昔阳农村家家门前挂满了金灿灿的玉米棒子和一嘟噜一串串的红辣椒。虎头山七沟八梁一面坡上,是大寨人战天斗地修成的一层层平展展的梯田。大寨人的革命精神是那样的让人引以为豪。那是一种朴素的经过着力夸张的精神激情。参观之后,大寨条件的艰苦,事实上的贫困,给人留下了深刻而强烈的印象,也使少不更事的我轻易地得出了山西是中国北方最为贫困地方的结论。

后来,工作之后,我做了地方志的编辑,开始翻阅大量的地方史志鲜为人知的资料,在阅读中才认识到自己对山西、对晋商的认识是多么的浅薄,那是一种对历史的无知,一种社会经济观念的漏缺所产生的错误结论。后来,我在同山西人多次的经济文化交流活动中,逐渐地改变了自己以前对山西对晋商错误的印象。近年来,我在创作《蓝关古道》一书的过程中多次,深入到大秦岭中,先后八进商洛、东至襄樊、南到衡阳,追索求源,逐一搜寻遗失于历史缝隙间的人文资料。“山西会馆”的名称,总是不时地从史料中闪现,成为冲击眼球最多印象最深的一组词素。不管是我亲身涉及“山环水绕,险阻天成”秦汉时最著名的雄关——武关;还是考察历经“鄂、豫、陕”三省结合部,丹江流域的大码头之一的竹林关;或是“北连秦晋、南连吴楚”的陕鄂边陲古镇漫川关;还是那“千骑接踵,百艇联樯”丹江水域最负盛名的水旱码头龙驹寨。无不留有晋商活动的履印。在这些五方杂处、盛极一时的商埠和水旱码头之地,总都有着山西商人修建的“山西会馆”和“山陕会馆”。精明的山西商人,他们从山西的黄土地中出发,把经营商业的触觉,伸向了家乡以外的广阔天地之中,伸向中国的东南方许多最富庶的大都市的同时,也毫不选择地将从商的步履,延伸到大秦岭许多名不见经传的村寨之中。山西商人从不抛弃自己家乡的土地,但又义无反顾地离开,他们试图用一个男子汉的钢筋铁骨和精明睿智,拓展出一条摆脱贫困走向富裕的金光大道。

本文介绍的是位于陕西蓝田境内的两处山西会馆。一处是位于蓝田县城南端毛家巷北侧、周进士宅院(周家大院)以南,今县邮电局所在地的山西会馆;另一处是位于蓝田县灞源境内,今灞源乡政府所在地江楚庙东侧的“山陕会馆”。这是清末民初时,山西商人在蓝田境内最具时代特征商务活动亮点之地。

蓝田县城内的山西会馆,是山西人来蓝田做生意时的一个聚会场所,是集帮会和商会性质为一体的行帮组织。蓝田作为蓝关古道的西部入口,是古长安通往吴楚江淮咽喉之地的旱路码头。也是西北两路骡马、骆驼帮和丹江水路码头货物运往长安的交汇点和集散地。晋商捷足先登,首先瞄准蓝田这个旱路码头,说明他们是具有一定的战略目光的企业家。县城山西会馆现存的具体史料已不详。问及西街村一王姓耄耋老翁,他讲山西会馆曾占地数亩,建筑宏伟,房屋三进,两旁修有厢房,二进为大厅,乃晋商商议大事及聚会的地方。清末时蓝田录取秀才的县学考试就在这座晋商的山西会馆中进行,由此可见这座建筑在县城的显赫位置。由于缺乏山西会馆更为详尽的史料记载,不好妄加阐述。但灞龙庙地盘上的山陕会馆却反映了精明强干的晋商他们的经营理念和策略。

古灞源乡所在地的灞龙庙,位于商县、洛南、华县、渭南、蓝田五县交界地带,是蓝田境内东南部山岭地区古驮运道的重要货物集散地。清至民初有两条驮道途经这里,一条是由张家坪经门坎岭、南石门、灞龙庙至商县;另一条是由渭南经山胡村、清峪庙、青坪村、灞龙庙、木岔到洛南县。二条古驮道都经灞龙庙,使灞龙庙商埠作用日益显露。清嘉庆三年,灞龙庙建镇立市行集,当时由皖、鄂、湘、粤迁来此地的客家人,他们首先在灞龙庙修建了江楚会馆,后又扩馆为庙,改称江楚庙。他们修建江楚庙时,从安徽带来图纸,修得格外华丽,该楼三层屋顶,四檐翘角,天顶绘有八卦全图,其余部架均绘有彩绘,楼馆砖楼上,部分砖上刻有江楚二字。这座庙宇和戏楼,将客家人的生活习俗和建筑风格,表现得淋漓尽致,同时也将徽商和客家人在灞龙庙商肆中不可取代的位置也表现得十分充分。

然而,精明的晋商从不愿放弃任何盈利的商机。他们机敏应变,深知客家人在古镇中的位置,但又不甘示弱,敏锐的目光,开阔的视野,使他们迅速地调整了自己的思路,他们联合在古道上进行茶马交易与盐引生意的陕西客商,秦晋结成联合阵线,共同组成了“山陕商会”,后又在江楚会馆的东边修建了“山陕会馆”。秦晋商家联合出击,威力大增,不仅结束了徽商与客家人在古镇商市垄断一花独放、雄霸商市的历史,也很快形成了晋商陕商、徽商和客家在商业活动中平分秋色的新格局,同时在灞龙庙也开创了商家良性竞争的新行市。聪明的晋商轻轻松松修建的一座会馆,一个四两拨千斤的太极云手就风光占尽,为自己赢得了一个进取市场的商机。好聪明的晋商。

对于在蓝田的晋商,由于时代相隔太远,我了解太少,但在幼年时,我接触家乡的杂货铺晋商赵老板,却给我留下了终生难以磨灭的印象。上世纪五十年代,父亲由于经营的缘故,常常牵着我的手到老赵家中。老赵门面很少,但十分干净整洁,他的铺面货物应有尽有,排列有序,十分齐全。铺面门口,一条布帘上写着“赵记”字样,两旁是“童叟无欺”、“货真价实”等商家语言。当时,作为孩提时代的我,并不了解这些条幅字面的涵义。我是以儿童稚嫩的心理,仅仅看到的是,老赵总是一副弥勒佛式的笑眯眯的脸。他对老人对小孩,对官场中的人,对市面上的强横者,老赵始终是一脸的微笑,一脸的谦恭。老赵善与人处,从不横眉冷对每一位顾客,那怕是购买一枚绣花针的妇女孩子,他也不停地将货物从货架上取上取下,从不厌烦,直到顾客挑选得满意为止。老赵的微笑战略,和气生财,在蓝田县城的南部,迅速地建立了良好而广泛的人际关系,使他的生意圈不断地扩大,人气愈来愈旺。

二是老赵的灵活经营理念,除商店的日常经营的商品,市面上缺了什么,老赵千方百计不遗余力地进购市场上的短缺商品,而且商品的价格在同行中始终最低,从不以行市的上涨而对待客户。老赵经常说一句话:“货卖大家,我从不发不义之财”。在同行中老赵享有着崇高的信誉,他经常帮扶那些经营不善或因天灾人祸而濒临破产的同行商家。而且人性化的商业理念使他成为商海中的佼佼者。尽管他的赵记杂货铺门口也写着从不赊欠等字样,但是总有一些乡邻因生活困难要赊欠一些重要的生活物质。老赵虽精打细算,但他每年大年三十总是将欠账户叫到家中,问清情由,然后将欠条投入木炭火中,一烧了事。随后,为困难的账户送上过节米面食盐和日常用品,将他们笑盈盈地送出门外。他这样的作法常常感动得欠账户热泪盈眶,对老赵感激涕零。老赵这种厚道而坦诚的商家作风,使他在异乡人蓝田人的心目中赢得了牢固的信任度,商店始终畅销不衰,生意十分火爆。直到1957年前,当老赵要离开蓝田回山西时,三家一请,五家一宴地挽留,还有远在山区的客户数十里赶来送行。“老赵好人”、“好人老赵”在蓝田留下了很好的口碑。

老赵仅仅是晋商中的一名小商人,仅仅是诸多晋商中的“沧海之一粟”。然而他坦诚厚实,信义机敏,人格上的魅力仍然给后来人留下了许多思考的空间。历史上的晋商大多不是理论高深、受过良好高等教育的学子。他们大多是识字不多的白丁,然而,他们的创业精神,“一种心胸开阔敢于驰骋华夏大地的豪迈气概”(余秋雨语),他们从容淡定的一代巨商的人生风采,大商人的心态,都向历史的现代的人生哲学和历史观念,提供了一个广阔的思考空间,既使在今天的商海大潮中,仍然在呼唤着历史上的晋商这种商业人格、人性的皈依。

可爱的老赵,可爱的山西商人。